PIP模式在单方解除权中的合法形态

江林芳

摘要:用人单位通过“不能胜任工作”行使单方解除权,在实践中体现为不同形态,其中PIP模式引入我国后在适用时存在概念界定不清、适用不准,导致相关劳动纠纷层出不穷。学界目前针对单方解除权的相关研究较多,但针对PIP模式的论述十分局限,尚不能厘清与“经培训或调岗仍不能胜任工作”的关系。本文旨在通过分析既有裁判的逻辑和思路,总结有益于企业正确适用PIP模式,以期实现用人单位与劳动者双方利益博弈的动态平衡。

关键词:单方解除权;PIP模式;劳动争议

中图分类号:D9文献标识码:Adoi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2022.23.066

在经济下行压力加大的形势下,各行业正在遭遇结构性的挑战和改变,企业“击鼓传花”式裁员具有强传导性。《互联网离职人才报告》显示,2021年底,互联网行业人员优化趋势加剧,其底层逻辑不外乎优胜劣汰和策略性减亏。何某诉北京小米移动软件有限公司劳动纠纷一案(以下简称小米案)引发舆论危机,小米运用绩效改进计划(PIP)对何某进行考核,以“培训后仍不能胜任工作”为由解除劳动合同,北京一中院认定其系违法解除劳动合同。其中,PIP模式的适用争议是本案核心争点之一。笔者以本案为基础,辅以类案研究,讨论正确适用PIP模式的进路,以期为用人单位单方解除劳动合同以及司法裁判提供有利参考。

1PIP模式适用之争议

1.1PIP模式出场逻辑

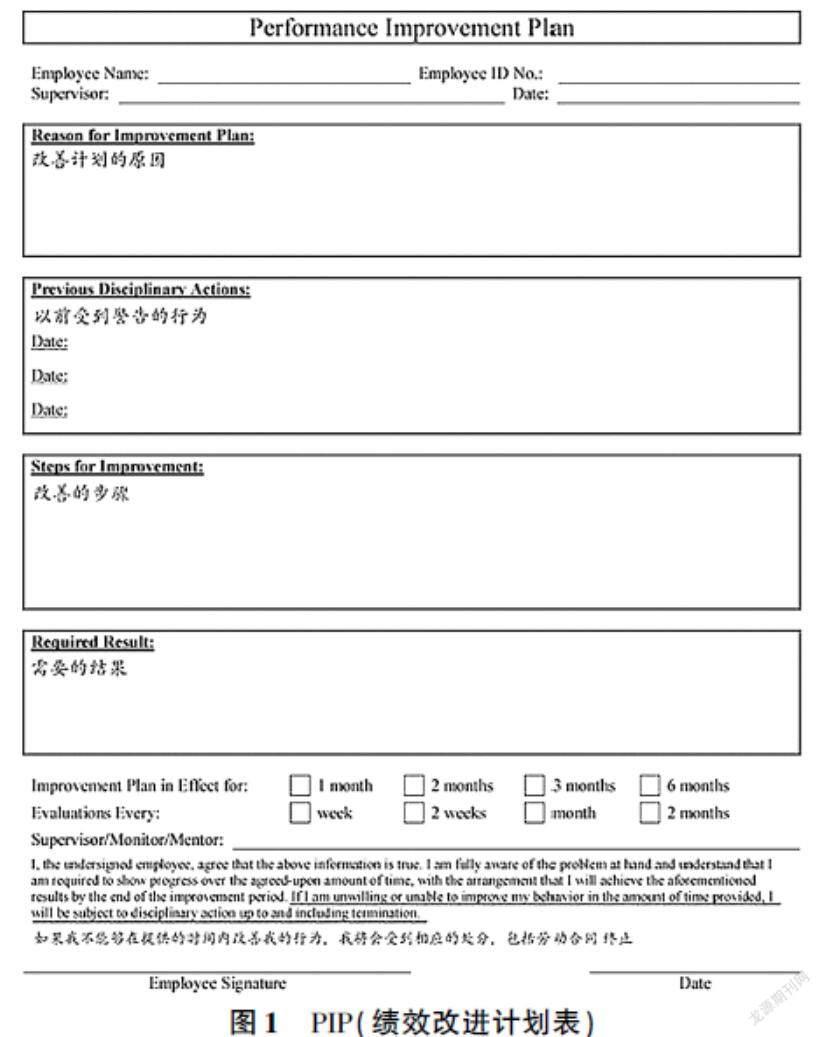

PIP是Performance Improvement Plan的缩写,译为绩效改善计划,早期多在世界五百强和外资企业适用,现今推广至民营企业,指用人单位根据劳动者有待发展提高的方面制定的在一定时期内完成有关工作绩效和工作能力改进与提高的系统计划。从定义中可知,这是一个旨在提高劳动者工作效益的正向举措,其初衷应是促进劳动者和用人单位双方的良性互动。但在实践中,劳动者被要求执行PIP,被视为解雇前的预警。从PIP设计上不难发现,这是由用人单位一方制定,通常注明劳动者必须完成的任务或指标,执行之前要求劳动者签字同意,如未通过计划,将承担包括劳动关系终止的后果(见图1)。

1.2基础样态异化风险

绩效存在问题的劳动者,通过PIP实现绩效改进、能力提升,固然可喜。但基础样态的异化带来的风险也不容忽略,集中体现在尚不能排除用人单位利用基础样态的合法外衣实现违法辞退劳动者的目的。基于劳动者和用人单位双方实力的先天性差异,用人单位作为强势一方,不可避免地在一定程度上会对劳动者的选择自由造成不利影响。在PIP的制定中表现为用人单位是设计者,主导考核期、考核内容、考核标准、考评结果。

基础样态异化,可能造成由用人单位主导甚至滥用单方解除权的结果,是PIP模式的天然缺陷。我国《劳动法》第二十六条第二款和《劳动合同法》第四十条第二款规定了相同的内容“劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的”,皆系用人单位无过失性辞退劳动者的单方解除权的权利基础。也就是说,若放任用人单位通过异化PIP不当行使单方解除权,上司如果看你不顺眼,可以用一纸PIP名正言顺炒你鱿鱼。这有悖于倾斜性保护劳动者利益的立法目的,正是实践中用人单位适用PIP存在争议的原因。

小米案中,用人单位小米适用PIP解除与劳动者何某的劳动合同,争议最大的问题是,PIP能否替代培训或调岗成为用人单位行使单方解除权的法定形式。首先,应明确调岗在实践中往往以工作调动等形式体现,与PIP针对当前工作岗位进行绩效改进不同,具有明显的岗位变动,缺乏和培训一并与PIP比较的可比性。因此,本文将重点论述PIP在何种情形下能够代替培训成为用人单位行使单方解除权的法定形式。

2PIP理想样态的设计进路

PIP模式的设计初衷旨在通过一系列举措有效提升绩效,笔者认为,其理想样态应包括培训。培训系用人单位针对劳动者的工作特性和工作能力,开展的时间界限清晰、设立目的积极、内容量化具体,有实际效果可能性的活动。如果将PIP(不包含培训内容)与培训等同,意味着本案中小米与何某签订的PIP被认定为“明显属于小米制定的工作计划和目标,而非培训”可能会被误判为PIP属于对何某“不能胜任工作”的培训,从而作出事实与法律上不利于劳动者的判决。

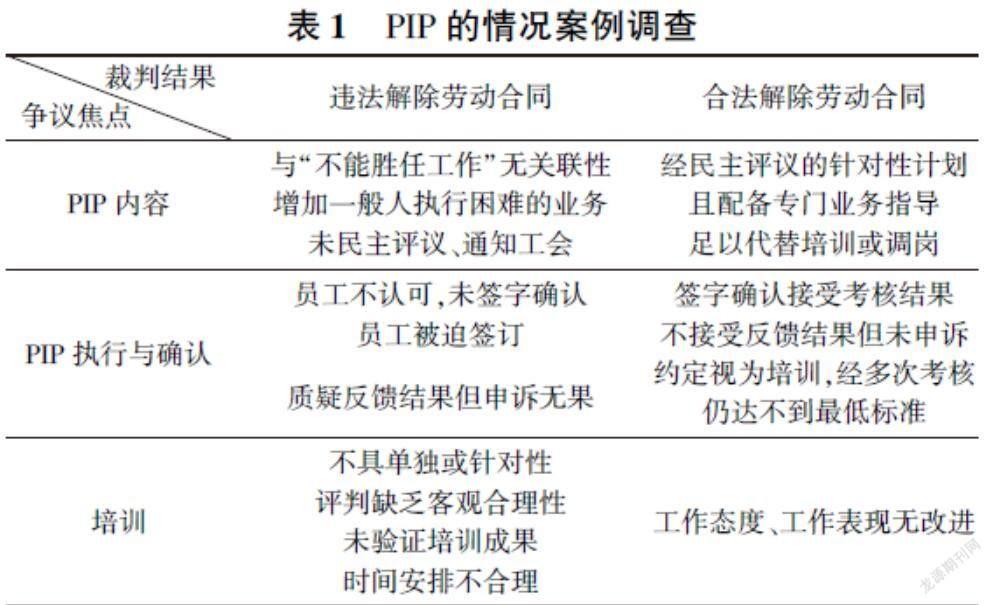

笔者在北大法宝以“违法解除劳动合同”“绩效改进计划”作为关键词搜索,从中选取了2018年至今共54篇案例。26件认定PIP不具合法性和合理性,系违法解除劳动合同,以劳动者胜诉为结果,其中,近90%案件因用人单位不能有效举证,被法院认定缺乏事实依据,系违法解除劳动合同,详细内容见表1。

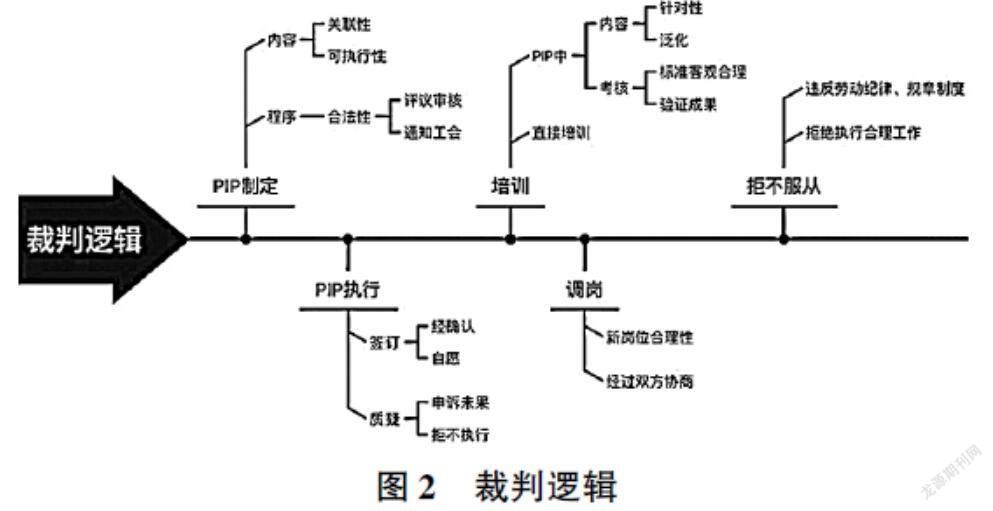

法院审理直接适用PIP的劳动争议案件,通常会先审查PIP的内容、制定依据和制定程序;再判断PIP是否包含培训,或者是否另外单独培训或调岗;最后看劳动者的执行情况,通过检验实际工作表现是否有改进决定去留,除有正当理由拒绝培训外,还需审查劳动者是否存在违反用人单位规章制度和劳动纪律等其他解除劳动合同的事由(见图2)。

司法实践中,PIP的适用不在少数,和以培训作为“不胜任工作”解除与劳动者合同的理由的案件数量几近持平。其中,几乎没有同时适用PIP和培训的操作。不难理解,企业运营除了需要维护劳动者合法权益等社会效益外,首要追求的是经济利益,人力资源成本毫无疑问应计入其中。在企业单方合法解除劳动合同的前提下,包含培训内容的PIP比“PIP+培训”更具完整性和可操作性,不仅对企业行使用人自主权大有裨益,还为司法裁判减轻审查负担,提高审判效率提供蓝本。

正确适用PIP框架,有助探索适合用人单位与劳动者之间劳动关系的合法样态。总体上,应遵循全面性、适用性、通俗性、参与性的原则。首先,一般模式应包括改进目的、考核时间、考核内容、考核方式、考核结果与奖惩制度等,考核指标既要反映个人综合、稳定和独特的工作行为及能力,又要能概括呈现出不同层次、不同岗位人员的共同特性。此外,应在其基础上增加培训相关内容,因人而异,制定针对个人有效地培训方案。培训目标、时间地点要和一般模式的安排相适应,避免出现无效培训如基本办公软件操作培训。需要注意的是,培训是PIP的重要组成部分,不能将二者割裂。为将培训作用凸显,不致形同虚设,需要保证一定量资金或人力成本投入,如請专门人员授课所必需的课时费。

3单方解除的和谐模式探索

合法适用PIP模式是对解除劳动关系的低层次要求。应坚定维护用人单位与劳动者之间的劳动关系,在维持稳定劳动关系已无较大可能时,应考虑劳动关系的人身属性破坏带来的消极影响。也就是说,合法合理适用PIP的初衷和落脚点都应是双方利益的兼顾,既要倾斜保护劳动者利益,又要维护用人单位通过用工自主权追求的经济效益。而在正确适用PIP之后仍不能胜任工作的劳动者与用人单位则丧失了同频共振的匹配度,不宜继续履行劳动合同,维持劳动关系。

在小米案中,何某要求继续履行劳动合同,而不主张经济赔偿金,最终也得到了法院支持。不难看出,小米在解除劳动关系的过程中,并未正确适用PIP模式,即不能得出小米与何某之间丧失了工作匹配度的结论,故判决继续履行合同存在合法性和一定合理性。但法律的生命在于经验,破镜难重圆的道理在何某与小米之间也是适用的,强制继续履行可能导致以一個新的理由来弥补原来违法解除劳动合同的过错,对何某的就业稳定和公司运营都极为不利。无论适用PIP是否合宜,继续履行劳动合同都应谨慎选择。

这也提醒了劳动关系中的用人单位与劳动者,当需要适用PIP决定是否维持劳动关系时,用人单位在能证明采用PIP模式(包含培训)行使单方解除权的情况下,还应持谨慎周全之策,对法定解除事由“经培训或调整工作岗位”承担举证责任做好准备工作,即进一步证明PIP业已包含相关培训或已经进行调岗,以期避免对培训“具有单独、针对性”“评判具有客观合理性”等承担举证不能之不利后果。劳动者在决定接受PIP时应持谨慎态度,认真阅读并思考其中内容,必要时可寻求外部专业人士的帮助,确保自己受到的考核在形式上合法、内容上合理,接受的培训实质有效。其中,对涉及的相关内容要有证据保存意识,以便更好保护自己的合法权益。在被单方解除劳动合同之后,除了维护正当权益,还要正视自己的诉请,权衡继续履行合同的利弊,作出理性选择。

参考文献

[1]孙帅.论劳动者“不能胜任”之司法适用[D].长春:长春理工大学,2021.

[2]胡哲.末位淘汰制下解雇行为的合法性辨析[J].2020,(11):8-12.

[3]叶姗.论雇员不能胜任工作的解雇规则[J].现代法学,2017,39(06):106-118.

[4]王天凡.“不能胜任工作”与“末位淘汰”规则的规范分析——指导性案例第18号评析[J].清华法学,2016,10(04):21-33.

[5]姜佳慧.论劳动合同解除中的“不能胜任工作”[J].牡丹江大学学报,2018,27(12):61-63+81.