旅游助力乡村振兴示范区建设研究

——基于1 199个全国乡村旅游重点村空间分布特征

李会琴,王 蕊

(中国地质大学 经济管理学院,湖北 武汉 430074)

当前,我国乡村振兴已由谋篇布局阶段进入具体实施阶段。乡村旅游是实施乡村振兴战略的重要抓手[1]。自2019年以来,文化和旅游部先后公布了三批全国乡村旅游重点村名录,乡村旅游重点村是我国乡村旅游发展壮大的结果,也是实现乡村旅游高质量发展的重要依托[2],更是实现以旅游为抓手促进乡村振兴的重要选择。在乡村振兴战略不断推进的背景下,如何持续发挥乡村旅游的脱贫攻坚作用,建设旅游促进乡村振兴示范带,形成全国可推广的经验,对实现乡村振兴战略总目标及促进共同富裕都具有重要的实践意义。

已有研究对乡村旅游促进乡村振兴的逻辑机理[3-4]、驱动机制[5]、路径选择[6-8]以及乡村振兴和乡村旅游耦合协调关系[9-10]等进行了探讨,发现两者之间是螺旋上升、层次推进的响应关系[11],乡村旅游能够实现乡村功能与游客需求的多元契合,是实现乡村振兴的重要路径[12]。乡村旅游重点村的已有研究集中在空间分布异质性及驱动力等方面,如王秀伟等[13]、翁钢民等[14]发现前两批乡村旅游重点村的空间分布是多因素共同作用的结果,存在京津冀地区和长三角地区两个集聚核心。王淑佳等[15]提出资源赋存决定了乡村旅游的发展路径。乡村旅游重点村的建设是一个动态过程,当前的研究多基于前两批1 000个村庄,基于三批重点村数据的研究相对较少,且较少关注到重点村在全国分布的动态演化。此外,在加快乡村振兴战略实施的过程中,各省(区、市)先后提出乡村振兴样板村和示范区建设规划。乡村旅游重点村作为乡村旅游高质量发展的载体,其集聚分布区域拥有建设为旅游赋能乡村全面振兴示范区的优势,有关乡村旅游促进乡村振兴示范区建设的研究还不多见[16-18]。

基于此,本研究以全国乡村旅游重点村3批1 199个村庄为研究对象,基于乡村旅游重点村的空间分异特征和重点村发展类型,对重点村集聚区域示范区建设进行探讨,旨在为旅游赋能乡村振兴示范区建设提供参考,助力乡村旅游可持续高质量发展。

一 数据来源和研究方法

(一)数据来源

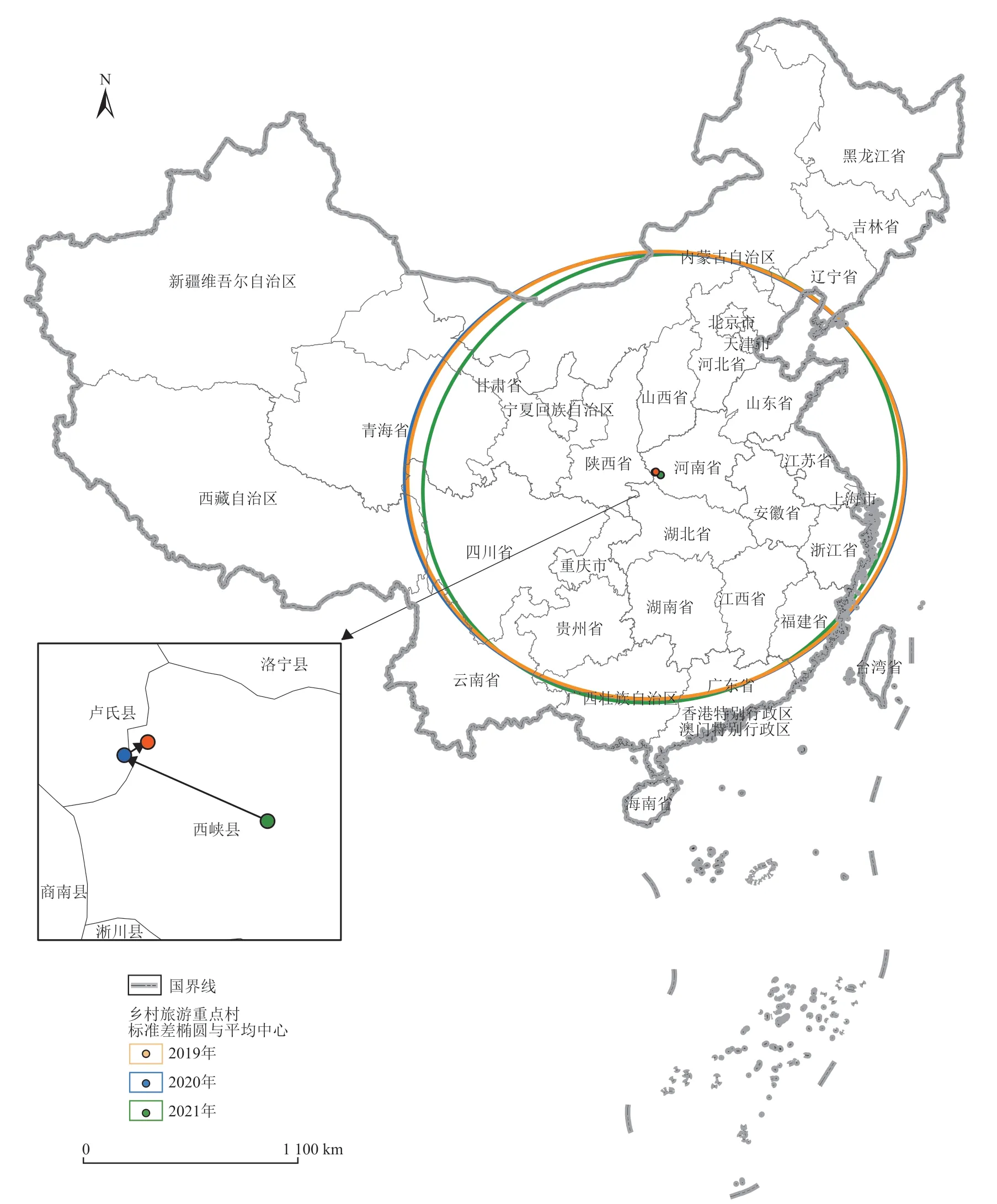

1 199 个国家级乡村旅游重点村名单来源于文旅部2019年7月、2020年8月及2021年9月在官网(https://zwgk.mct.gov.cn)公布的数据。借助Google Earth API对各乡村旅游重点村的经纬度坐标进行抓取,导入ArcGIS10.2进行地理配准和投影转换,生成乡村旅游重点村地理信息数据库,并对三批乡村旅游重点村的时空分布进行可视化表达(图1)。研究范围为不包括港澳台地区在内的31个省级行政区划单位。

图1 全国乡村旅游重点村分布

(二)研究方法

1. 最邻近指数

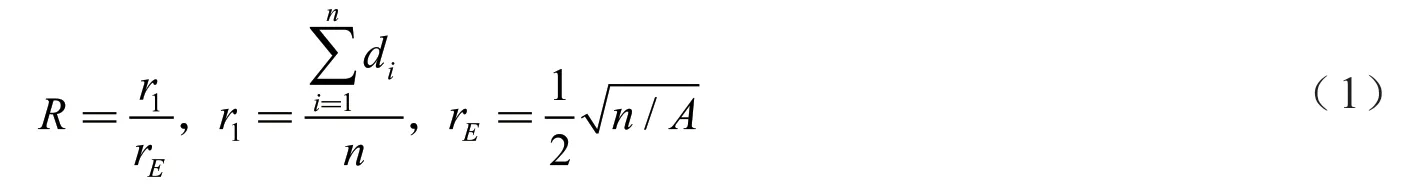

最邻近指数R定义为平均最近邻距离与理论最近邻距离的比值,可用来反映乡村旅游重点村在区域空间的分布类型[19]。公式如下:

式中:r1表示平均最近邻距离;rE表示理论最近邻距离;n为乡村旅游重点村的个数;A为总区域面积;di是要素i与其最邻近要素的距离。当最邻近指数R=1时,点为随机分布。当R>1时,点为均匀分布。当R<1时,点趋向于聚集分布。

2. 不均衡指数

洛伦兹曲线常用于反映分配上的不平等程度,本文使用洛伦兹曲线计算集中指数的方法计算乡村旅游重点村在各省级行政区的不均衡指数S[20],公式如下:

式中:S为不均衡指数;m为省级行政区数;Yi为第i位的累计百分比。S值越小,表明乡村旅游重点村均衡分布在各省级行政区;S值越大,其空间分布越不均衡。

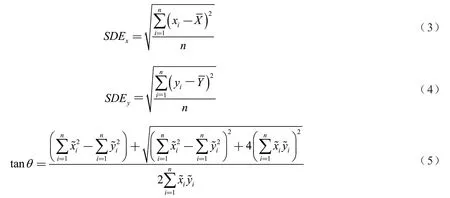

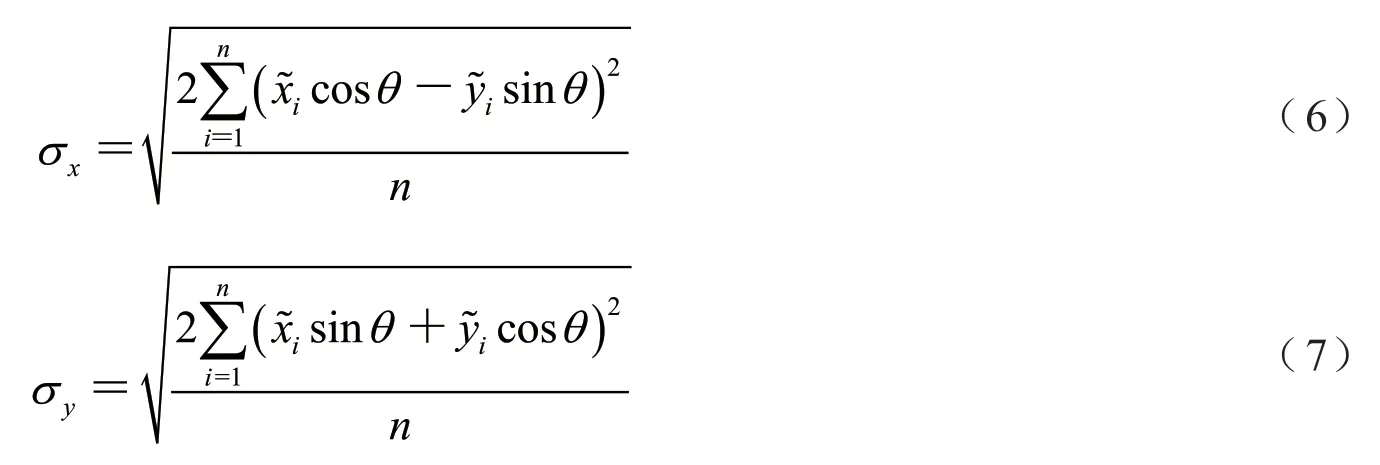

3. 标准差椭圆

标准差椭圆能够准确地揭示点的整体空间分布的方向特征,其空间分布中心等效于标准差椭圆中心[21]。以长轴指向正北方向(12点钟方向)的椭圆转角为0°,椭圆沿顺时针方向旋转。椭圆长轴方向和短轴方向分别代表点空间分布的主趋势方向和次趋势方向,长轴和短轴的长度差越大,点的方向性就越显著。长轴与短轴之差与长轴长度之比为椭圆的扁率。公式如下:

式中:SDEx和SDEy分别为乡村旅游重点村空间分布重心的横、纵坐标;xi和yi为每个乡村旅游重点村的空间位置坐标分别为乡村旅游重点村算术平均中心的横、纵坐标;n为乡村旅游重点村的总数;θ表示椭圆的转角;tanθ表示椭圆的方向;和 分别为重点村i距算数平均中心的坐标偏差;σx表示标准差椭圆的短轴长度;σy为标准差椭圆的长轴长度。

4. 核密度估计

核密度估计通常用于计算点集在研究区域不同地理位置的出现概率,研究点的密度决定了点发生的概率。公式如下:

式中:fh(x)为乡村旅游重点村的密度函数;h为搜索半径距离;n为搜索半径距离内的重点村个数;x-xi为重点村x与重点村xi之间的距离。核密度fh(x)值越大,表示事件发生的概率越高,点的分布越密集[22]。

二 结果与分析

(一)总体分布特征

从乡村旅游重点村在全国的分布(图1)可以看出,乡村旅游重点村在全国的分布上呈现南多北少、东多西少的特征,胡焕庸线东侧重点村的分布密度和数量均明显高于西侧。通过式(1)测算得到全国乡村旅游重点村最邻近指数R= 0.528 568,平均距离(32 517.165 978 m)远小于预期距离(61 519.332 342 m),Z值得分-31.229 088,P值为 0,说明乡村旅游重点村在空间上总体呈显著集聚分布。使用标准差椭圆对乡村旅游重点村空间分布范围和趋势进行分析,从标准差椭圆的长轴指向和转角的改变可以发现(图2),2019—2021年乡村旅游重点村的分布格局呈现由东北—西南向正东—正西加强的趋势。总的来看,标准差椭圆的面积随扁率的变化而变化,西部面积扩大范围明显大于东部,空间分布重心总体上向西北方向移动(表1)。原因可能在于:数量上,第二批次乡村旅游重点村的数量明显多于第一批次,对重点村的范围扩张、方向性变动以及重心偏移存在一定的影响;政策上,国家允许第一批全域旅游示范区拥有额外推选名额,且《关于开展全国乡村旅游重点村名录建设工作的通知》文件指出重点村的建设要适度向“三区三州”等地区倾斜。

表1 乡村旅游重点村标准差椭圆分析结果

图2 乡村旅游重点村标准差椭圆分析

(二)省域分布特征

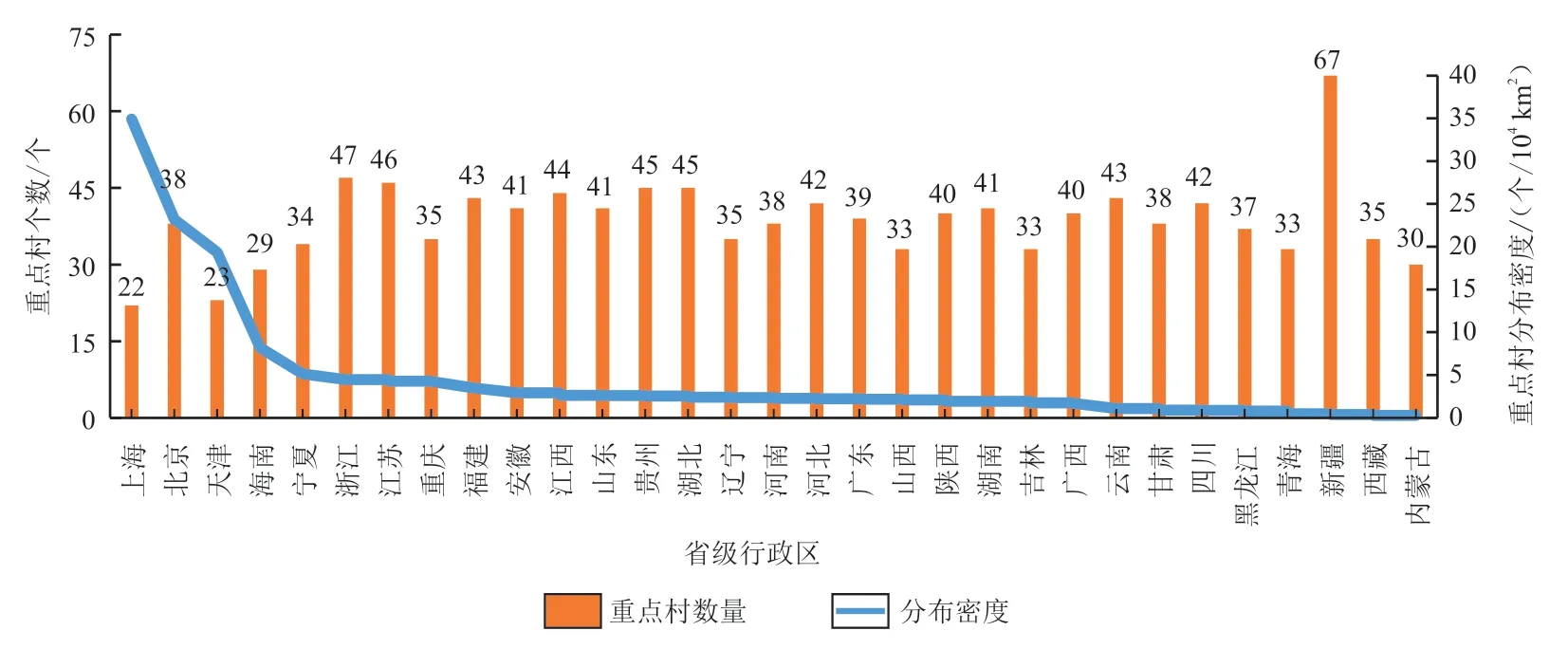

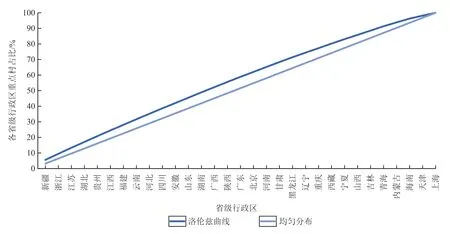

从乡村旅游重点村在各省(区、市)分布情况来看(图3),上海拥有最少的乡村旅游重点村,仅22个,其次是天津市。新疆拥有最多的乡村旅游重点村,共67个(其中有28个为新疆生产建设兵团),浙江和江苏位列其后。从分布密度来看,上海、北京和天津的分布密度最高,分别为 34.92 个 /104km2、23.17 个 /104km2、19.33 个 /104km2,新疆、西藏和内蒙古的密度最低,分别为 0.40 个 /104km2、0.28 个 /104km2、0.25 个 /104km2,可见不同省(区、市)乡村旅游重点村存在数量和密度上的差异。从中国七大地理分区来看,乡村旅游重点村在华东地区分布最多,占23.68%。东北地区和华南地区占比最少,分别为8.7%和9%。总的来看,华北地区、华东地区、西北地区以及西南地区拥有全国71.89%的乡村旅游重点村。通过式(2)的计算得到我国乡村旅游重点村的不均衡指数为0.109 424 52,辅以乡村旅游重点村在各省(区、市)分布的洛伦兹曲线(图4)可以得出,乡村旅游重点村在省域分布呈现不均衡的特征。

图3 全国31省(区、市)乡村旅游重点村分布情况

图4 全国31个省(区、市)乡村旅游重点村分布洛伦兹曲线

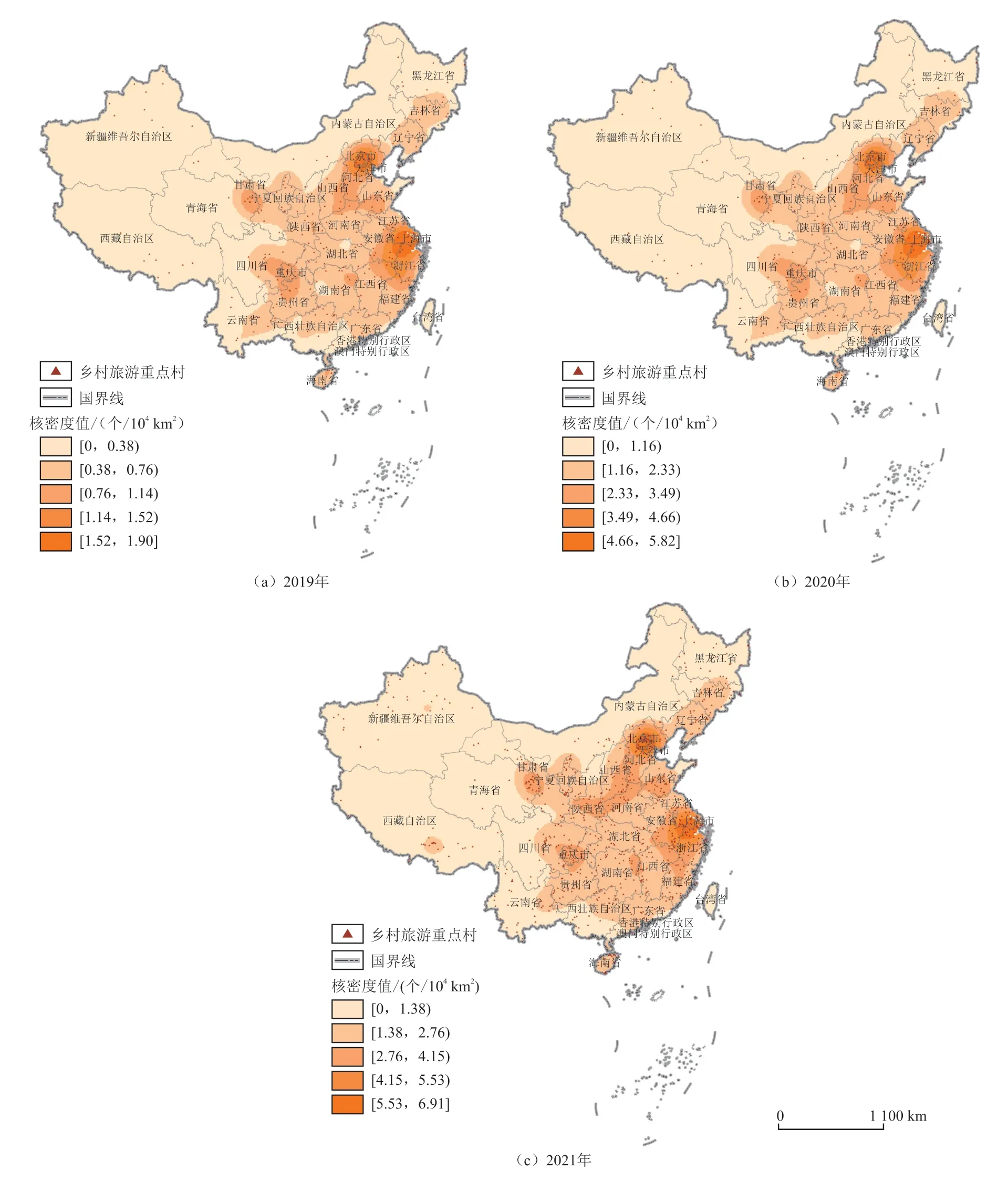

(三)区域空间分布强度特征

对三批乡村旅游重点村分布密度进行分析,分别得到2019年、2020年、2021年乡村旅游重点村区域空间分布强度。(图5)。

图5 2019—2021年乡村旅游重点村核密度分析

2019年乡村旅游重点村在京津冀、长三角分布的核心圈层结构初现雏形,分布密度最高达到1.9个/104km2,太行山—豫北—鲁南出现一个集聚带。此外,在青甘交界、川渝黔交界、长沙—岳阳、临沂—潍坊、海口等地初步形成5个集聚点。2020年乡村旅游重点村空间分布形态得到加强,京津冀、长三角圈层范围向外扩大,其中京津冀核心的圈层向冀南扩散,长三角核心向内陆扩张,形成以长三角为核心,覆盖鄂东—赣东—闽北的核心圈层结构。太行山集聚带以太行山为中心,向冀南、豫北、关中及鲁南扩张,形成“Y”字形示范带。青甘交界、川渝黔交界、长沙岳阳、琼北海口四个集聚点范围扩大形成集聚区。此外,藏南拉萨和新疆乌鲁木齐两个小范围集聚点初具形态。2021年乡村旅游重点村的空间分布格局基本形成“两核一带两区”格局,分别为以北京和天津为中心的京津冀多圈层核心;以江浙沪为中心,向鄂东、赣北和闽北地区扩散的长三角多圈层核心;以太行山为中心覆盖黄河中下游关中、豫北、鲁西南的太行山集聚带;西北黄土高原和青藏高原交汇的青甘集聚区;西南以重庆为中心,覆盖资阳、广安、遂宁、遵义等地的川渝黔集聚区。两个一级核心重点村分布密度最高达 6.91 个 /104km2,集聚带和集聚区分布密度为 2.76 个 /104km2~ 4.15 个 /104km2。在藏南拉萨和新疆乌鲁木齐存在两个小型集聚点,密度为1.38个/104km2~2.76个/104km2。

三 乡村旅游重点村集聚区的乡村振兴示范区建设

(一)集聚区乡村旅游重点村类型

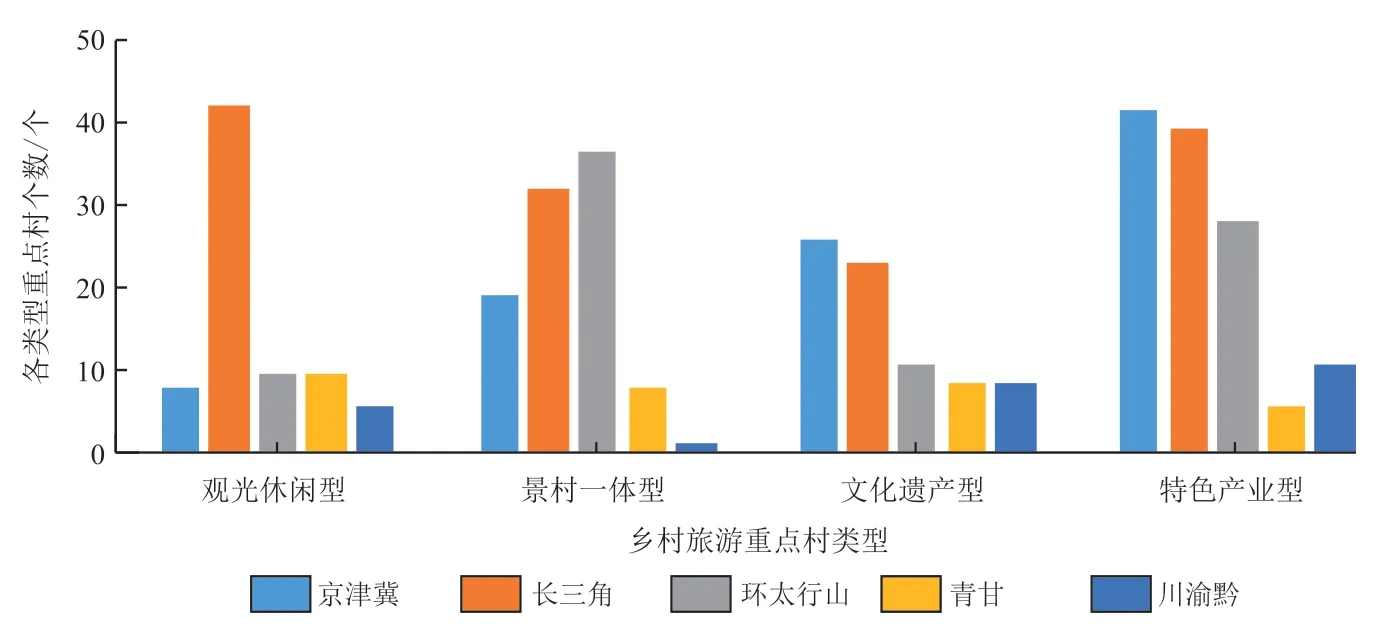

参考《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T 18972-2017),根据各乡村旅游重点村的资源特点和发展模式,将分布在“两核一带两区”的乡村旅游重点村划分成观光休闲型、景村一体型、文化遗产型、特色产业型四类村落(图6)。观光休闲型乡村是基于农事活动、林花草木、山水田园等打造的,以生态农庄、田园观光、休闲度假为主要发展形式的乡村,主要以农业梯田、四季花海、生态农业观光、田园综合体等主要旅游资源,国家级森林乡村、中国美丽休闲乡村等是典型代表。景村一体型乡村为本身是等级景区的乡村或社区,或高等级景区位于所在县,相关餐饮住宿等业态发展受益于其溢出效应的乡村。文化遗产型乡村为依托于村落发展过程的人文历史资源和民族民俗文化,拥有世界文化遗产、古建筑群、非物质文化遗产、全国重点文物保护单位、遗迹遗址等旅游资源的乡村,中国历史文化名村、中国传统村落等是主要代表。特色产业型乡村是基于乡村特色或资源优势,以钢铁、冶金、纺织、农渔牧、中药材种植以及漂流、攀岩等“旅游+体育”特色产业或特色产品带动经济发展的乡村,或以高端民宿品牌、星级农家院、特色电商、村企融合产业示范园区建设等为主要发展形式的村落,全国一村一品示范村镇、乡村特色产业亿元村等是典型代表。

图6 各集聚区乡村旅游重点村类型及数量

在重点村集聚的五个区域,特色产业型乡村最多,休闲观光型和文化遗产型乡村数量最少。各区域重点村类型侧重不一,京津冀集聚区乡村旅游重点村以矿产、农产品、高端民宿、海珍养殖等特色产业型乡村为主;长三角集聚区以田园综合体为代表的观光休闲型和以高端民宿集群、农渔产品、休闲度假村、烟茶种植、自驾车露营基地等为代表的特色产业型乡村最多;环太行山集聚带旅游资源富集,景村一体型乡村居多;西北青甘集聚区特色产业型最少,西南川渝黔集聚区景村一体型最少,两个集聚区文化遗产型村落数量相当。

总的来看,京津冀集聚区乡村旅游的发展主要是依托于大都市近郊的区位优势,发挥全国森林乡村的生态资源优势,以京郊民俗游为定位,为都市居民提供度假休闲的高端精品民宿和星级农家乐,以产业为基发展大都市近郊休闲观光的乡村旅游。长三角集聚区则多是起步较早,拥有一定产业和交通基础优势,在城乡统筹发展过程中更加强调生态保护,以品牌化复合发展为建设主线的乡村,各村互联互补,形成了一系列生态旅游休闲度假区或高端民宿集群。环太行山集聚带的乡村多是基于水利风景、地下峡谷等地质环境和生态条件,孔孟、太极和沂蒙精神等文化资源逐步晋升高质量旅游景区,在景区带动下不断延伸产业链,增加景区点,基于当地文化特色发展食、住、娱、养等旅游相关产业。西北青甘集聚区乡村旅游的发展主要基于高原生态和农业资源的农家乐、林家乐、牧家乐观光采摘,藏族回族民俗、红色历史文化以及高级别旅游景区等打造农文旅融合型乡村。西南川渝黔集聚区的乡村旅游则是在红色文化、西南少数民族文化的基础上,利用山地丘陵地形、夏季宜人气候打造滑翔伞、漂流等“旅游+体育”项目的文旅体融合型乡村。

(二)各乡村振兴示范区建设情况

乡村旅游是乡村振兴的必然选择[23],乡村旅游重点村集聚区是高质量乡村旅游资源的集合,其建设最终要落实到以旅游赋能乡村全面振兴,因此基于重点村集聚区探讨乡村振兴示范区建设具有重要的现实意义。根据核密度分析结果,综合各集聚区乡村旅游重点村类型及乡村旅游助力乡村振兴的发展现状,提出京津冀大都市带动型乡村振兴示范区、长三角城乡融合型乡村振兴示范区、环太行旅游联动型乡村振兴示范区、青甘农文旅融合型乡村振兴示范区、川渝黔文旅体融合型乡村振兴示范区建设建议。

1. 京津冀大都市带动型乡村振兴示范区

作为我国的“首都经济圈”,京津冀地区拥有一亿多人口,名胜古迹荟萃,各历史阶段文物古迹和历史名胜资源丰厚,既有资源和市场优势,又有交通优势。京津冀大都市带动型乡村振兴示范区的建设应立足大都市近郊区位和旅游资源,充分发挥京津冀环线两小时交通圈的优势。在产业发展上串联起保定市阜平县龙泉关镇、邯郸市涉县、怀柔区渤海镇、蓟州区穿芳峪镇以及西青区辛口镇等拥有多个重点村的镇和县,跨区域整合资源,实现各乡镇品牌协同互补,打造沿线特色产业集群。此外,可串联蓟州区穿芳峪镇和下营镇多个重点村,打造度假村和都市近郊高端民宿集群,以穿芳峪镇东水厂村为典范,通过“农民+合作社+公司+政府”的发展模式实现产业融合和提质升级。在文化建设上,立足资源禀赋,推进文旅融合,将景泰蓝、盆罐陶艺、仿古石雕、吕氏木楔单杠式榨油技艺和蔡家洼五音大鼓等非物质文化遗产,古北口瓮城、古北口镇城等全国重点文物保护单位,中央统战部旧址、抗日战争纪念馆等红色文化以及民族民俗文化融入乡村旅游的开发,打造京郊民俗文化观光线路、非遗技艺传承体验观光线路、红色文化研学教育科普线路等,以文塑旅,以旅彰文。在功能整合上,积极发挥高等级景区的溢出效应,利用盘山景区、野三坡百里峡、八达岭长城等国家5A级旅游景区,白羊峪长城旅游区、雁栖湖等国家4A级旅游景区以及世界文化遗产清西陵等高质量旅游资源完善的基础设施和品牌效应,带动景区周边乡村旅游重点村发展,实现客源共享,功能互补。在社区治理上,以宝坻区牛家牌镇赵家湾村、顺义区龙湾屯镇柳庄户村为模范,以党建为引领改善社区人居环境,通过垃圾分类实践推进全国示范性老年友好型社区、全国乡村治理示范村以及美丽宜居乡村建设。

2. 长三角城乡融合型乡村振兴示范区

长三角是当前我国最大的城市群和旅游圈[24],拥有淮扬、金陵、吴越等地方特色文化,以及杭州西湖、苏州园林、横店影视城、普陀山等旅游资源,是我国最早开展现代乡村旅游的地区之一[25]。近年来在“旅游+”发展背景下,长三角的乡村旅游出现以安吉为代表的休闲度假旅游模式,以莫干山裸心谷洋家乐为代表的高端度假民宿品牌,以及以“无锡田园东方项目”为代表的田园综合体建设持续发力助推城乡融合。长三角地区城乡融合型乡村振兴示范区的产业建设上,应抓住区域经济一体化发展的契机,持续发挥浙江安吉、永嘉和苏南江宁等模式的核心示范作用,推动民宿产业规模化、优质化发展。以美丽乡村建设为抓手,以生态优先保障可持续发展,以景区为核心实现全域发展,优化服务环境,打造复合型产业,产旅融合推进二、三产业不断发展。对于实际建设与乡村发展的耦合协调程度较低[26],存在“伪乡村性”和同质化现象[27]的田园综合体,在建设上应注重 “三生空间”的协调及一、二、三产业的融合发展。此外,共享经济发展背景下,应不断推动以常州市溧阳市溧城镇礼诗圩村为代表的共享厨房的发展。在乡村治理上,可对标南通市海门市常乐镇颐生村,发展物联网技术,用5G技术与智慧农业相匹配,打造智能化、数字化农业产业链,以缩短供应链。文化建设上,基于传承将桑基鱼塘、太极拳、木雕、黄梅戏、《田山歌》、前童元宵行会、宏村、西递村等文化遗产,李巷、张闻天故居等红色文化资源的文化内涵融入乡村旅游路线的建设,以镇江市丹徒区江心洲生态农业园区五套村为典型代表,通过打造生态文化IP,放大地方特色,为旅游发展增添活力。

3. 环太行山旅游联动型乡村振兴示范带

太行山是晋、冀、豫、京四省(市)的界山,也是华北平原和黄土高原、中国半湿润区和半干旱区的分界线,旅游业已成为太行山沿线资源型地区实现经济发展战略转型的重要支柱产业。2020年10月,中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国文化和旅游部联合发布了《太行山旅游业发展规划(2020—2035年)》,提出要构建“重点引领、三区联动、板块集聚、廊道串联”的旅游业空间格局。太行山一带拥有大量景区型重点村,环太行山旅游联动乡村振兴示范带的建设应立足太行山一号国家观光旅游公路廊道,串联沿线自然生态景观和人文古迹遗址等资源,联动周边景区打造环线特色旅游线,推动高质量景区溢出带动下发展高端民宿和农家乐村庄的产业升级,实现农、文、旅、康、体融合发展。在产业建设上,对标陕西礼泉县烟霞镇袁家村,立足农业,走 “三产带二产促一产”的产业融合发展之路。通过产业共融、产权共有、村民共治的发展机制,实行股份制经营管理,村民共建、共治、共享,并在各地打造袁家村印象品牌,实现文化品牌输出。此外,可以打造以高家台村、三合村为代表的基于写生接待,融合艺术培训、旅游休闲度假和写生产品产销的度假写生胜地;以黄鹿泉村、协心村为代表的峡谷漂流等“旅游+体育”体验项目;以大南坡村、凉水泉村和东西门村为代表的,基于“合作社+政府或企业”发展模式,融合美学经济的高端民宿建设;以金米村木耳、马咀村果蔬、里峪村香椿等为代表的“农业+电商”型乡村产业园。在文化建设上,以临汾市安泽县府城镇飞岭村为典范,通过党建引领架构农文旅多元产业融合发展。飞岭村立足生态、有机的理念,将农业、文旅、乡愁融入乡村生产、生活、生态建设,打造集循环农业、创意农业、农事体验于一体的美丽乡村,并立足文化资源创新打造荀子IP,发展衍生文创产品,为旅游发展注入活力。在乡村治理和生态建设上,以泰安市、肥城市、孙伯镇、五埠村为典范,通过数字赋能乡村治理,解决人员短缺问题,探索数字化“掌上乡村”发展新模式。

4. 青甘农文旅融合型乡村振兴示范区

我国西北地区以山峰、高原地形为主,拥有森林、草原、雪山和戈壁等旅游资源,是我国少数民族聚居最为集中的地区之一,第一产业以灌溉农业、绿洲农业和畜牧业为主。青甘乡村旅游重点村集聚区拥有中药材和食用菌种植、高原果蔬种植产业园、光伏产业、马具制造产业、折桥湾农家乐饮食品牌建设等产业。青甘农文旅融合乡村振兴示范区的产业建设上,可对标西宁市湟中县田家寨镇田家寨村,在流转荒滩和盐碱地的基础上,通过 “公司+园区+合作社+农户” 的发展模式,建设融合智慧农业、产业扶贫以及科普教育的现代农业科技博览园——“千紫缘种植园”。园区通过不断投入技术研发专项资金优化无果枸杞芽茶树种植的经济、社会和生态效益,并成功创建国家3A级景区。农户不仅共享种植园收益,还通过扶持资金入股种植园。在景区游客中心设立的盘绣、河湟刺绣等当地妇女制作的民间传统手工艺品专卖店同时带动更多当地妇女实现居家增收。在文化建设上,立足青甘集聚区盘绣、皮影戏、花儿等非物质文化遗产,打造立足天堂寺、红沟寺院、三角城遗址和百灵寺等全国重点文物保护单位和宗教文化遗址,以及小高陵精神红色文化、军屯文化、昆仑文化、藏传佛教文化、马家窑文化、藏族文化等历史人文资源的文旅融合观光体验线路。在实现文旅融合的同时助推二、三产业转型发展,带动村民实现创收,典型村落为海东市互助土族自治县五十镇班彦村。班彦村村委在村落易地扶贫搬迁后,引领村民立足近十项土族特色产业,采取“公司+村党支部+盘绣基地+农户”的模式兴建盘绣园,带动所在村落妇女老人利用盘绣创收,同时实现文化传承。在班彦村民族特色产业的带动下,2017年该村人均可支配收入达到7 309元。在乡村治理和生态建设上,可以以西宁市湟源县和平乡小高陵村为典范,生态上植绿护绿,不断推进绿化造林工作。乡村治理上,线下以小高岭红色精神为引领,线上通过企业、政府和市场三方协作的方式建设信息化乡村,将数字化与乡村治理进行深度融合,实现智能化乡村治理。

5. 川渝黔文旅体融合型乡村振兴示范区

西南地区是我国村庄高密度聚集区[28],拥有独具特色的红色文化,多姿多彩的苗、侗、彝等少数民族文化以及丰富的温泉和民族医药等康养资源,还有喀斯特地貌、丹霞地貌。西南地区乡村旅游以自然风景、民族村寨和传统农业等类型为主。受纬度影响,夏季山地气候舒适,避暑休闲度假型乡村旅游发展效益较好。川渝黔集聚区特色产业有中药材、猕猴桃、花椒、烤烟种植,避暑精品民宿,快旅慢游项目园区,以及基于山地地形的垂钓、滑翔伞等“旅游+体育”项目。川渝黔文旅体融合乡村振兴示范区的建设可立足周贡植故居、王良同志纪念馆、陈毅故里景区等红色资源,挖掘红色基因,打造诸如“重走长征路”等红色思政研学路线。在产业发展上,可以积极发挥山地优势,依托国际山地旅游暨户外运动大会、国际山地马拉松、国际滑翔伞公开赛等各类国际山地体育赛事,不断打造体育旅游示范基地,如武隆区芙蓉街道堰塘村通过村企合作的模式发展“观光农业+滑翔伞”特色旅游。又如万盛经济技术开发区关坝镇凉风村,以生态旅游和休闲垂钓为核心,在发展果蔬采摘、休闲垂钓等业态的同时立足生态自然资源,突出垂钓特色,举办中国·凉风“梦乡村杯”国际钓鱼比赛,并成功入选全国首批运动休闲小镇。在乡村治理上,对标巴南区二圣镇集体村和遵义市播州区枫香镇花茂村,充分发挥党组织的政治优势,将产业链建在党支部上,在党支部带领下立足村落资源发展特色产业。通过开展“垃圾分类”专项行动,将绿色生态建设责任落实到户,发展乡村软实力。在交通建设上,应立足川渝黔环线高铁,加快“村村通”“县县通”高速建设,优化全域漫游综合交通网,串联西南川渝黔环线景点,打造山地文旅体融合发展典范。

四 结论与讨论

乡村旅游重点村在全国的分布呈现显著的集聚形态,在省域呈不均衡特征。区域上,乡村旅游重点村集聚分布在“两核一带两区”,即:京津冀多圈层核心、长三角多圈层核心、太行山集聚带、青甘集聚区和川渝黔集聚区。在重点村集聚的五个区域,特色产业型村落最多,休闲观光型和文化遗产型村落数量最少。根据各集聚区乡村旅游重点村发展类型,提出京津冀大都市带动型乡村振兴示范区、长三角城乡融合型乡村振兴示范区、环太行旅游联动型乡村振兴示范区、青甘农文旅融合型乡村振兴示范区、川渝黔文旅体融合型乡村振兴示范区建设建议。

田园综合体模式发展乡村旅游的村落主要分布在长三角一带,西南和西北集聚区则几乎没有。原因可能是田园综合体模式并非普适道路,其主要适用于拥有一定的产业经济基础的发达地区[29],这些地区更加强调可持续性,同时城市也拥有反哺乡村的能力,因而是发达地区实现城乡一体发展的必然选择。此外,分析发现乡村旅游重点村的集聚区与国家全域旅游示范区存在高度融合,未来应借助全域旅游的发展契机和政策支持,推进旅游赋能的乡村振兴示范区建设。