蚯蚓体内乳酸菌的分离鉴定及其生物学特性

刘依山,郭艺伟,包永占,王玉田,潘兴亮,郑瑞峰

(1. 河北农业大学动物医学院,河北 保定 071000 ; 2. 北京市畜牧总站,北京 朝阳 100107)

畜禽养殖中兽用抗菌药的不规范使用,严重威胁畜禽产品质量安全和公共卫生安全,给人类和动物健康带来众多隐患[1]。随着农业农村部第194号公告的颁布和实施,解决动物肠道健康问题尤为急迫,寻找绿色、安全、高效的抗菌药替代品成了国内外研究热点。乳酸菌是公认安全的食品级微生物[2],是“替抗”方案中应用最多、最重要的饲料添加剂之一。乳酸菌既可以发酵饲料使其具有独特的酸香味,改善适口性[3];又可以促进动物生长、调节肠道、增强免疫和抗氧化等[4]。蚯蚓肠道菌群结构及功能具有多样性[5],且因其进食腐朽食物及生活环境习性特点,逐渐被应用于养殖行业发挥作用[6]。蚯蚓在恶劣的环境中生存,会产生较强的抵抗力并分泌一些抗菌物质[7]。因此,从蚯蚓体内分离的乳酸菌,可能会有一定的创新意义。本试验围绕减抗替抗新技术的开发,从蚯蚓中分离到3株乳酸菌,并开展了一系列生化特征及安全性评价,以期为其作为替抗饲料添加剂的应用提供数据支持。

1 材料与方法

1.1 试验材料 蚯蚓,来源于北京市奥林匹克森林公园;无特定病原体(Specific pathogen free,SPF)级昆明(Kunming,KM)小鼠,购自斯贝福(北京)生物技术有限公司;抑菌试验用指示菌:大肠埃希菌(ATCC25922)、金黄色葡萄球菌(ATCC6538),均由北京市畜牧总站微生物实验室提供;药敏试纸片、MRS琼脂培养基和MRS肉汤培养基,均购自美国赛默飞世尔科技(中国)有限公司;16S rRNA引物,购自生工生物工程(上海)股份有限公司。

1.2 主要仪器 生化培养箱和恒温振荡器,均购自上海博讯实业有限公司医疗设备厂;酶标仪,购自赛默飞世尔(上海)仪器有限公司;凝胶成像系统,购自普若森生物科技(上海)有限公司。

1.3 试验方法

1.3.1 菌株分离 将蚯蚓置于75%酒精中做体表消毒,取出后沿体表剪开,用接种环蘸取体内内容物接种于MRS琼脂培养基,37 ℃厌氧培养48 h。

1.3.2 菌种鉴定 (1)菌落形态特征鉴定:对乳酸菌特征性菌落经多次纯化培养,进行革兰染色,镜检;制备扫描电镜样品[7],使用扫描电镜观察菌株形态特征。(2)生化鉴定:对候选菌株分别进行过氧化氢酶试验、明胶液化试验、硫化氢试验、各种糖发酵试验等,37 ℃培养24 h,观察结果。(3)16S rRNA PCR扩增鉴定:进行菌落PCR扩增[8],扩增产物经凝胶电泳,阳性产物进行16S rRNA测序,将测序结果在NCBI核酸数据库上进行序列同源性比对,利用MEGA 7.0构建系统进化树。

1.3.3 菌株pH曲线和生长曲线的绘制 分离获得的乳酸菌菌种以1%的接种比例分别接种到MRS肉汤培养基中,37 ℃摇床培养24 h,每隔2 h取样,测定培养基pH;利用酶标仪测定乳酸菌菌液在600 nm波长处的OD值,以培养时间为横坐标,pH和OD600值为纵坐标,绘制乳酸菌菌株的pH曲线和生长曲线。

1.3.4 菌株体外抑菌试验 采用牛津杯法[9]。将抑菌试验用指示菌菌液涂布在MRS营养琼脂平板上,在牛津杯中分别加入200 μL新鲜的乳酸菌菌液,每种指示菌设置3个重复,4 ℃放置20 h后,37 ℃培养12 h,测量抑菌圈直径,算取平均值。

1.3.5 药敏试验 将乳酸菌菌液涂布在MRS琼脂培养基上,合理放置药敏片(直径为6 mm),每种药敏片3个重复,37 ℃培养箱培养24 h,观察抑菌结果,算取抑菌圈平均值,根据美国临床与实验室标准协会(Clinical and Laboratory Standards Institute,CLSI)制定药敏试验判断标准[10]评定药物敏感性。

1.3.6 耐酸试验 用1 mol/L盐酸溶液或1 mol/L氢氧化钠溶液将MRS肉汤培养基pH分别调整为6.0、5.0、4.0、3.0、2.0,以pH 6.0作为对照,将分离获得的乳酸菌菌种以5%的接种比例分别接种到灭菌后的液体培养基中,37 ℃摇床中培养24 h,测取OD600值,做3个重复,按公式(1)计算存活率。

存活率(%)=Nχ/N0×100%

(1)

式中Nχ为在不同酸度液体培养基中培养24 h后的乳酸菌菌液的吸光度,N0为在pH 6.0的液体培养基培养24 h后的乳酸菌菌液的吸光度。

1.3.7 耐盐试验 对胆汁的耐受程度是评定乳酸菌的重要特征之一,乳酸菌对胆盐的耐受程度决定了它在肠道中的存活力。将分离获得的乳酸菌菌种以5%的接种比例分别接种于牛胆盐浓度为0.15%、0.30%和0.60%的液体MRS培养基中,混匀,以不加牛胆盐作为对照,37 ℃摇床培养24 h后,测取OD600值,做3个重复,按公式(1)计算存活率。

1.3.8 动物安全性试验 将体重相当的SPF级KM小鼠随机分为对照组和试验组,对照组小鼠正常饮用自来水,试验组小鼠分别饮用植物乳杆菌(Lactobacillusplantarum)、乳酸片球菌(Pediococcusacidilactici)、肠膜明串珠菌(Leuconostocmesenteroides)菌液,每组5只,常规饲养7 d,观察并记录各组小鼠的精神、行为、食欲、排泄情况以及有无死亡现象。

2 结果

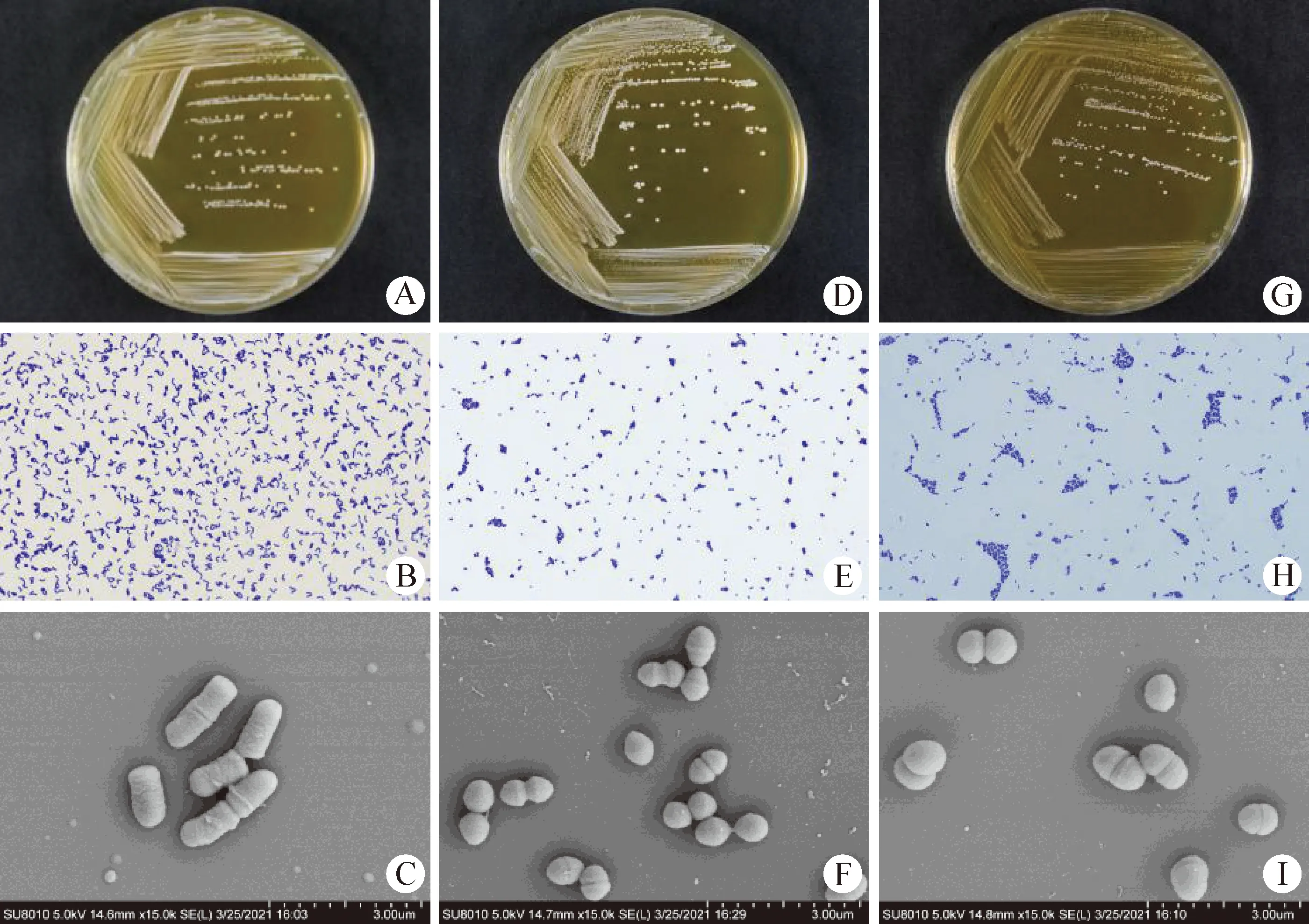

2.1 菌落形态特征鉴定 经培养,蚯蚓体内分离出3种不同形态的菌落,分别命名为R1、R2、R3,结果见表1和图1。

表1 分离菌株形态特征及革兰染色Table 1 Morphological characteristics and Gram stainings of isolated strains

图1 R1、R2、R3菌株形态特征Fig.1 Morphological characteristics of strains R1,R2 and R3A、D、G:培养基上的R1、R2、R3菌落形态; B、E、H:R1、R2、R3革兰染色镜检结果(1 000×); C、F、I:R1、R2、R3扫描电镜镜检结果(20 k×)A,D,G:R1,R2,R3 colony morphology on the medium; B,E,H:Results of R1,R2,R3 Gram staining microscopic examination (1 000×); C,F,I:Results scanning electron microscope of R1,R2,R3 (20 k×)

2.2 生化鉴定 结果如表2所示,参考《乳酸菌细菌的分类鉴定与实验方法》[11],初步判断R1为乳杆菌属,R2为乳球菌属,R3为明串球菌属。

表2 分离菌株的生化鉴定结果Table 2 Biochemical identification results of isolated strains

2.3 16S rRNA PCR扩增鉴定 凝胶电泳结果见图2,PCR扩增获得的基因片段大小均约为1 500 bp。3株分离乳酸菌的 16S rRNA基因序列比对分析结果显示,R1与植物乳杆菌,R2与乳酸片球菌,R3与肠膜明串珠菌的16S rRNA基因序列的相似性均达到99%以上。系统发育树结果如图3所示,R1与LactiplantibacillusplantarumATCC 14917T和LactobacillusargentoratensisDSM 16365T的同源性较高,R2与PediococcusacidilacticiDSM 20284T的同源性极高,R3与Leuconostocmesenteroidessubsp.jonggajibkimchiiDRC1506T同为明串球菌属,亲缘性高。

图2 分离菌株16S rRNA的PCR扩增Fig.2 PCR amplification of 16S rRNA of isolated strainsM:DNA Marker (DL2 000); 1:R1; 2:R2; 3:R3

图3 分离菌株基于16S rRNA基因序列的系统发育树Fig.3 Phylogenetic tree of isolated strains based on 16S rRNA gene sequences▲:本试验分离菌株▲:Isolates obtained in this study

2.4 菌株pH曲线和生长曲线的绘制 R1、R2、R3菌株的pH曲线和生长曲线如图4~6所示,R1菌株在接种8 h之后生长迅速,14 h后生长速度趋于平缓,其进入对数期时,液体培养基的pH下降速度较快,22 h时OD600值达最高值,此时pH降低至3.6左右,表明R1菌株有较强的产酸能力;R2菌株在接种后较早进入对数期,培养基pH也急剧下降,14 h后进入稳定期,pH 3.7左右,表明R2菌株有良好的产酸能力;R3菌株在接种的8~14 h,生长曲线呈快速上升趋势,此时细菌生长最为迅速,为对数期,到20 h进入稳定期,pH可低至3.5,表明R3菌株产酸能力较强。

图4 R1菌株pH曲线和生长曲线Fig.4 pH and growth curve of strain R1

图5 R2菌株pH曲线和生长曲线Fig.5 pH and growth curve of strain R2

图6 R3菌株pH曲线和生长曲线Fig.6 pH and growth curve of strain R3

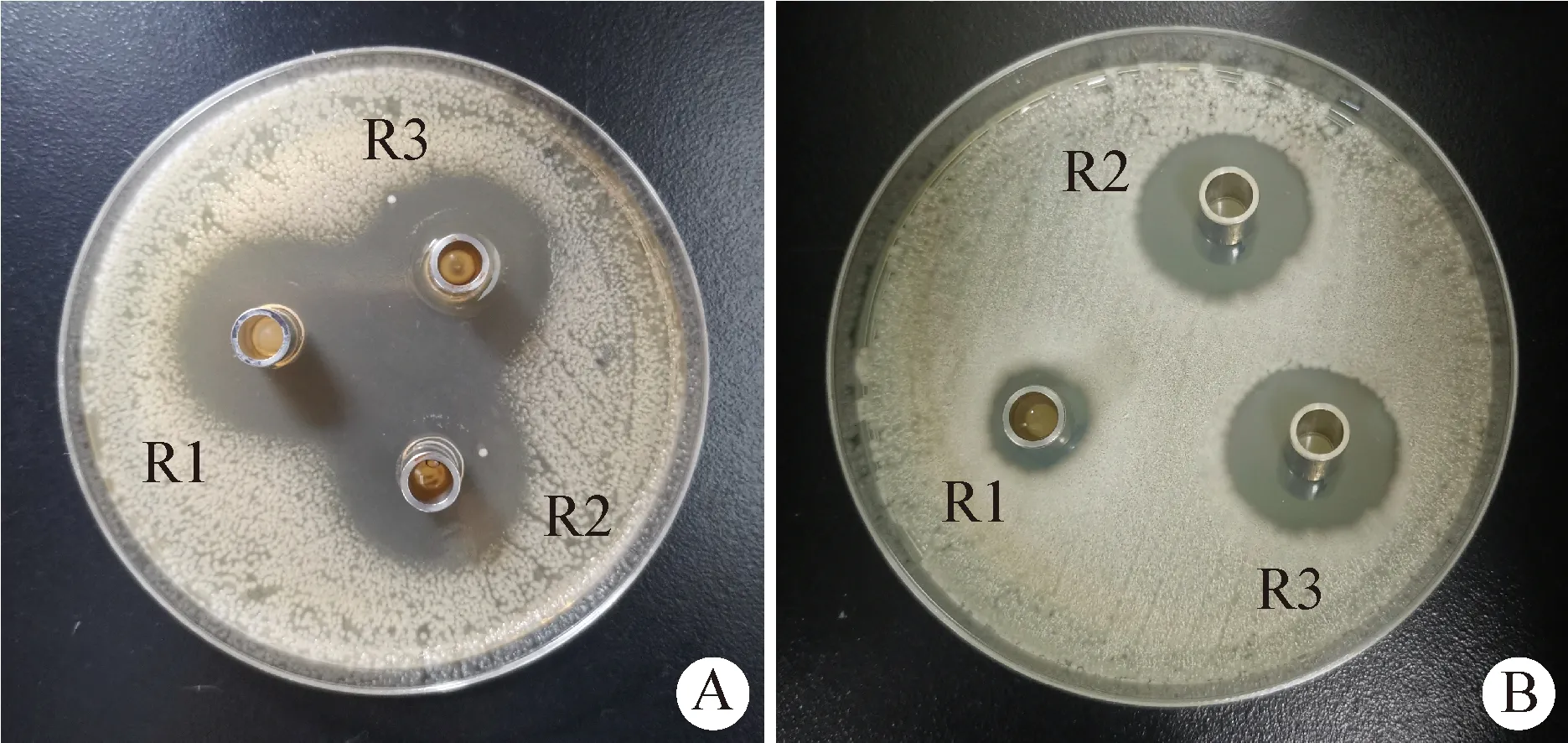

2.5 菌株体外抑菌试验 结果如表3和图7所示,R1、R2、R3对大肠埃希菌的抑菌效果非常明显,抑菌圈直径可达28 mm,相对R1和R2,R3抑制金黄色葡萄球菌的效果较强。

表3 分离菌株的抑菌试验结果Table 3 Bacteriostatic test results of isolated strains (mm,n=3)

2.6 药敏试验 结果如表4所示,R1菌株对氨苄西林和羟氨苄青霉素最为敏感,抑菌圈直径达到38 mm;R2菌株对青霉素G的敏感性最强,抑菌圈直径为30 mm;R3菌株对氨苄西林的敏感性最强,抑菌圈可达35 mm;3种乳酸菌菌株都对阿莫西林和甲硝唑不敏感,抑菌圈直径为0 mm。

图7 抑菌试验Fig.7 Bacteriostatic test A:抑制大肠埃希菌结果; B:抑制金黄色葡萄球菌结果A: Antibacterial results of Escherichia coli; B: Antibacterial results of Staphylococcus aureus

表4 分离菌株药敏试验结果Table 4 Drug sensitivity test results of isolated strains

2.7 耐酸试验 结果如表5所示,在pH逐渐降低的培养基中,R2菌株存活率下降缓慢,酸度对其生长影响较小,而R1和R3菌株,酸度对其生长影响较大,但仍有良好的抗逆性。

表5 分离菌株耐酸性试验结果Table 5 Acid resistance test results of isolated strains (%,n=3)

2.8 耐盐试验 结果如表6所示,胆盐对R1、R2、R3菌株的生长影响较小;与R1和R3菌株相比,R2菌株耐胆盐性较强。

表6 分离菌株耐盐试验结果Table 6 Bile salts resistance test results of isolated strains (%,n=3)

2.9 动物安全性试验 分别饮水饲喂3株乳酸菌菌液14 d后,试验组KM小鼠均未出现死亡或患病情况,精神、采食量和饮水量均正常,粪便排泄亦正常,被毛生长良好,皮肤黏膜粉嫩。

3 讨论

本试验从蚯蚓肠道中成功分离到3株菌,革兰染色均为阳性,经生化鉴定和16S rRNA测序比对,R1菌株为植物乳杆菌,R2菌株为乳酸片球菌,R3菌株为肠膜明串珠菌。产酸性能是评价乳酸菌的重要标准,它代表着抑菌和发酵性能。在张飞[12]对猪源植物乳杆菌的鉴定中,菌株12 h后进入衰亡期,30 h时pH达3.8,对比本试验分离的3株乳酸菌,在培养20 h左右浓度较高,稳定期维持时间较久,20 h时pH即可达3.8左右。乳酸菌若要在肠道内存活,就要适应肠道内酸性、高胆盐的环境。与李宏伟等[13]分离的鸡源植物乳杆菌相比,本试验R1植物乳杆菌的产酸性和耐酸性较为出色。此外,3种乳酸菌菌株在不同酸度和胆盐浓度生长环境中表现出良好的抗逆性,具备优势乳酸菌的条件。乳酸菌对大肠埃希菌和金黄色葡萄球菌有明显的拮抗作用[14],相比刘雪连等[8]在蚯蚓粪中分离得到的乳酸菌,本试验中R1、R2、R3对大肠埃希菌和金黄色葡萄球菌的抑制效果均较为明显。R3的抑菌效果明显,也证实了肠膜明串珠菌具有较强的抑菌特性[15]。在畜禽养殖中,对于常见菌引起的疾病如腹泻、肠炎、便秘等,乳酸菌能够起到抑菌消炎、增强免疫的作用[16]。对比章蔚[17]从黑鲷肠道分离的明串珠菌属乳酸菌,本试验分离的R3菌株的耐药性较强。R1、R2、R3对环丙沙星、庆大霉素、阿莫西林、甲硝唑等抗菌药物不敏感,在机体治疗用药过程中,可以减少抗菌药对菌株干扰。本试验分离的3株乳酸菌表现多重耐药,这可能是由于抗菌药滥用导致基因变化。近些年国内外逐渐重视益生菌的安全性问题,特别是一些菌株具有产毒能力和携带可转移的耐药基因,对公共卫生安全和生物安全构成了潜在的威胁。本试验分离的3株乳酸菌是否携带可转移耐药基因以及多重耐药产生机制还需继续探索。李禤等[14]从不同基质中分离出的8株植物乳杆菌对β-内酰胺类药物敏感,本试验分离的3株菌也对β-内酰胺类药物敏感,因为大多数的乳酸菌不能产生耐β-内酰胺酶[18],且β-内酰胺类药物的作用机制主要是破坏细菌细胞壁[19],因此乳酸菌对β-内酰胺类药物敏感。伍元植等[20]分离到的乳酸片球菌对头孢类抗菌药物具有一定的耐药性,而本试验的R2乳酸片球菌对β-内酰胺类药物敏感性较弱,尤其是对阿莫西林和头孢羟氨苄。推测可能原因:一方面与细菌本身的生物学特点有关;另一方面与蚯蚓受大量抗菌药积累的环境影响,肠道中该菌发生耐药基因转变,以及β-内酰胺类不同药物之间结构特点不同有关,具体原因有待于进一步研究。

饲料中添加乳酸菌能够增强动物机体免疫功能和抗氧化功能[21],减少养殖过程中疾病发生,促进动物生长。本试验分离出的植物乳杆菌、乳酸片球菌是《饲料添加剂品种目录》(2013版)[22]中许可添加的菌种,根据植物乳杆菌的免疫增强功能,乳酸片球菌的产酸性能,可尝试将本试验筛选获得的优势乳酸菌作为益生菌制剂菌种,为养殖行业提供参考。