改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定治疗三踝骨折的临床效果

于 洋

(天津市蓟州区人民医院骨科,天津 301900)

三踝骨折(trimalleolar fracture)是一种特殊的骨折类型,指内踝、外踝、后踝同时发生不同程度的骨折,多因交通事故、重物砸造成,属于踝关节骨折中的一种严重分型,病情通常较为复杂[1]。三踝骨折会影响踝关节稳定性,如果不及时治疗,可能造成畸形愈合、创伤性关节等并发症,严重影响患者的踝关节功能和日常生活[2]。研究显示[3],三踝骨折患者预后与手术方式具有密切的相关性。因此,临床科学合理选择手术方式至关重要。踝关节后外侧入路联合内侧复位固定是临床常规术式,但长期随访发现,该术后患者踝关节功能恢复不佳,可能影响其生活质量[4]。对此,有学者提出改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定治疗三踝骨折[5]。但其与常规术式的疗效差异尚未完全明确,其是否可以解决常规术式的缺点还需要临床进一步探究证实[6]。本研究选择2020 年9 月-2021 年9 月在我院诊治的78 例三踝骨折患者,观察改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定治疗三踝骨折的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020 年9 月-2021 年9 月在天津市蓟州区人民医院诊治的78 例三踝骨折患者为研究对象,采用随机数字表法分为对照组和观察组,各39 例。对照组男21 例,女18 例;年龄19~64 岁,平均年龄(45.27±7.03)岁。观察组男23 例,女16例;年龄21~65 岁,平均年龄(44.87±6.85)岁。两组年龄、性别比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经过医院伦理委员会批准,患者自愿参加本研究,并签署知情同意书。

1.2 纳入和排除标准 纳入标准:①均符合三踝骨折临床诊断标准[7];②经X 线检查确诊[8];③均为单侧新鲜骨折。排除标准:①合并肝、肾、心、脑血管系统等严重疾病者;②陈旧骨折;③合并恶性肿瘤、骨质疏松症;④随访资料不完善者。

1.3 方法

1.3.1 观察组 采用改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定治疗,腰硬联合麻醉,患侧向上侧卧位,常规消毒铺巾,麻醉生效后,于踝关节后外侧跟腱外缘和外踝后缘中线做8 cm 纵行切口,然后依次切开皮肤、皮下组织,分离筋膜层,充分显露外踝骨折端,尽量避免对血管和神经从的损伤。在C 型臂X 线机直视下复位骨折端并采用点式复位钳临时固定,然后腓骨远端踝钢板支援腓骨远端外侧,打入螺钉固定,采用接骨板固定腓骨远端及外踝。然后同一切口暴露后踝骨折块、下胫腓后韧带,解剖复位满意后,依据胫骨下段骨折线对位情况,采用克氏针进行临时固定。通过C 型臂X 线机透视观察后踝复位效果,确认满意后,置入T 型支持钢板进行内固定,以恢复骨折端解剖复位,并修复受损韧带。后踝处理完成,适当旋转患肢,充分显露踝关节内侧,于内侧做弧形切口,显露内踝骨折断端,并采用点式复位钳和克氏针临时固定,通过C 型臂X 线机直视下打入空心加压螺钉,完成内踝骨折端解剖复位固定。最后确认外踝、后踝、内踝复位效果,满意后清洁术区,留置引流管,逐层缝合切口。

1.3.2 对照组 采用常规踝关节后外侧入路联合内侧复位固定治疗,麻醉、体位均同观察组,常规消毒铺巾,麻醉生效后,沿外踝后缘做8 cm 左右纵行切口,其它操作均同观察组。

1.4 观察指标 比较两组手术指标(手术时间、术中出血量、下床活动时间)、骨折恢复优良率、骨折愈合时间、疼痛评分、踝关节功能评分、并发症(切口感染、骨折延迟愈合、骨折移位、肢体麻木)发生率。

1.4.1 骨折恢复优良率[9,10]优:踝关节功能完全恢复,可正常行走、活动,无疼痛感;良:可正常活动,长时间行走伴有轻微疼痛,踝关节功能大部分恢复;可:踝关节功能恢复60%,部分活动、行走轻微受限,过度活动伴有疼痛感;差:无法正常活动,疼痛感明显。总有效率=(优+良)/总例数×100%。

1.4.2 疼痛评分[11]采用数字模拟分级(VAS)评分量表评定,总分10 分,其中0~3 分为轻度疼痛、4~6 分为中度疼痛、6 分以上为重度疼痛。

1.4.3 踝关节功能评分[12]参照AOFAS 评估标准评定,量表包括功能、自主活动、疼痛、支撑情况、前后活动度、后足活动等10 个维度,总分100 分,评分越高踝关节功能功能越好。

1.5 统计学方法 采用统计软件包SPSS 21.0 版本对本研究的数据进行统计学处理,符合正态分布的计量资料采用(±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料采用[n(%)]表示,组间比较采用χ2检验;P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

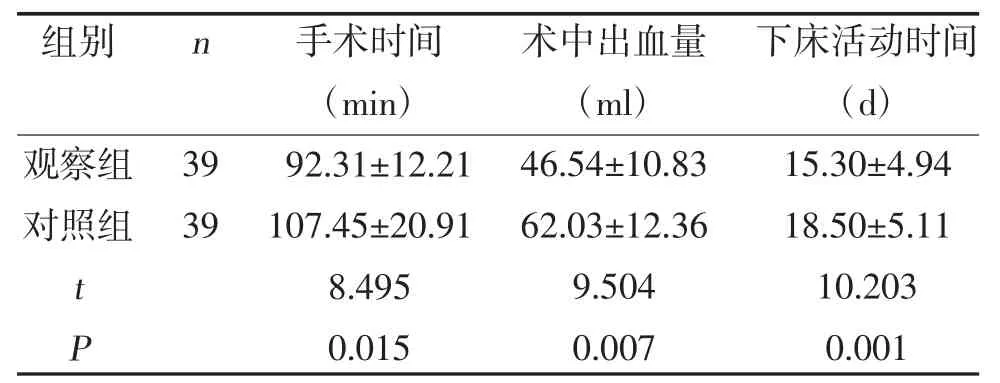

2.1 两组手术指标比较 观察组手术时间、术中出血量、下床活动时间均小于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组手术指标比较(±s)

表1 两组手术指标比较(±s)

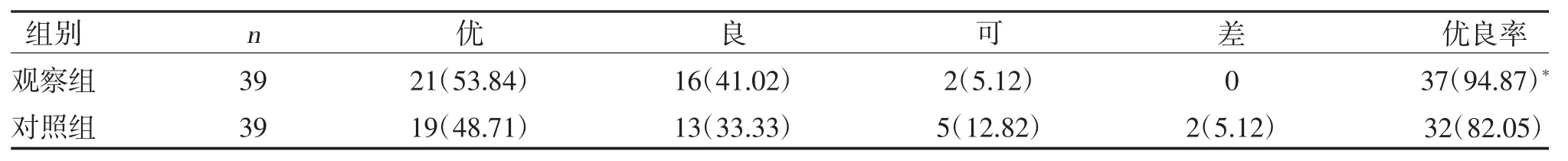

2.2 两组骨折恢复优良率比较 观察组骨折恢复优良率高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组骨折恢复优良率比较[n(%)]

2.3 两组骨折愈合时间、疼痛评分比较 观察组骨折愈合时间、疼痛评分均小于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组骨折愈合时间、疼痛评分比较(±s)

表3 两组骨折愈合时间、疼痛评分比较(±s)

2.4 两组踝功能评分比较 两组治疗后踝功能评分均高于治疗前,且观察组高于对照组(P<0.05),见表4。

表4 两组踝功能评分比较(±s,分)

表4 两组踝功能评分比较(±s,分)

注:与同组治疗前比较,*P<0.05

2.5 两组并发症发生率比较 观察组并发症发生率低于对照组(P<0.05),见表5。

表5 两组并发症发生率比较[n(%)]

3 讨论

三踝骨折属于复杂性关节内骨折,骨折有效治疗必须考虑良好的稳定性,还需要满足灵活活动,具有较大的治疗难度[13]。常规外侧入路联合内侧入路固定治疗具有一定的疗效,但是对组织损伤较大,术后恢复相对较慢,会增加并发症发生风险[14,15]。改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定,对常规入路进行了优化,利于胫腓骨后方组织充分暴露,并且可使后踝部细小解剖结构清晰显示,利于观察骨折情况,进一步复位骨折[16]。

本研究结果显示,观察组手术时间、术中出血量、下床活动时间均小于对照组(P<0.05),提示改良后入路手术时间短,术中出血量少,利于术后恢复,可使患者早期下床活动,进行功能锻炼,从而促进患者踝关节功能的恢复。分析认为可能是由于开入路可减轻损伤,优化操作步骤,进而缩短手术时间,减少术中出血量,促进患者术后尽早下床活动[17,18]。本研究发现,观察组骨折恢复优良率高于对照组(P<0.05),表明改良入路可提高骨折恢复优良率,实现较理想的复位效果,进一步验证了改良术式的可行性、有效性。本研究显示,观察组骨折愈合时间、疼痛评分均小于对照组(P<0.05),表明该术式骨折愈合快速,疼痛度较小。分析认为后改良外侧入路的方式能够在一定程度上减少骨折端局部软组织剥离,从而减轻对患者的损伤,降低患者疼痛,更进一步促骨折快速愈合。治疗后,两组踝功能评分均高于对照组,且观察组高于对照组(P<0.05),提示改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定可提高踝关节功能评分,利于患者关节功能恢复。分析认为,改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定可充分暴露骨折端,利于解剖复位,从而可促进关节功能的良好恢复。此外,观察组并发症发生率低于对照组(P<0.05),表明改良后入路可降低并发症发生率,具有良好的安全性。改良术式简化了手术操作,进而减轻了对患者损伤,从而可有效降低并发症的发生。

综上所述,改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定治疗三踝骨折疗效的效果,可降低并发症发生率,提高踝关节功能评分,降低疼痛程度,缩短骨折愈合时间和手术时间,降低术中出血量,提升骨折恢复优良率,是一种安全、有效的手术方式。