针刺运动疗法治疗中风后偏瘫肩痛的临床观察*

王鹏 万姹嫣 张衍辉

中风又名脑卒中,是脑部组织细胞严重坏死的一种疾病,以蛛网膜下腔出血、脑梗死等较为常见,具有家庭经济负担较重,发病率,致残率,致死率均高等特点,该病位居我国居民死亡原因第一位[1]。近年脑卒中流行病学调查显示,我国年龄在40 岁以上的脑卒中患者达1 200 多万人,另存在70%~80%脑卒中患者伴有运动、感觉等功能障碍,家庭及社会的经济负担较为沉重[2]。脑卒中并发症较多,其中以偏瘫肩痛为常见,该病整体发病率最少可达30%,并常于患者中风后的4 个月内发病[3]。中医学认为中风后肩痛归属于“痹证”范畴,其发病机制主要在于中风后患者体内气血逆乱,气血运行受阻,加之患肢局部多静少动,以致气血壅滞,经气运行不畅、不通而痛[4]。已有临床研究表明,中风后并发偏瘫肩痛会严重影响患者的患侧肢体功能恢复,并可诱发心理障碍,严重影响其生活质量,因此在临床康复治疗时应予以积极解决[5]。对此,西医治疗多采用运动疗法、理疗、药物疗法等方式改善中风后偏瘫肩痛患者的临床症状,中医治疗则以针刺、推拿、火罐等为主,均取得较为明显的治疗效果。针刺运动疗法是一种将针刺与运动相结合的新疗法,可促进局部的炎症物质吸收,从而对大脑产生刺激使其释放出有助于提高患者痛阈的阿片类物质。且现代临床研究显示,针刺运动疗法在止痛方面效果显著,可提高患者的上肢运动功能[6]。本研究采用针刺运动疗法治疗中风后偏瘫肩痛患者,取得较佳效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2020 年12 月-2021 年12 月在江西中医药大学附属医院接受治疗的中风后偏瘫肩痛患者60 例作为研究样本。纳入标准:均符合文献[7]《中西医结合脑卒中循证实践指南(2019)》中风诊断标准;发病后均出现患侧肩关节疼痛、拒按,严重者可发生肩关节肿胀、僵直并伴有手指麻木肿胀;年龄45~75 岁;病程在6 个月以内。排除标准:在中风前合并伴有其他疾病引起的肩部疾病,如肩周炎、肩关节脱位、肩部筋膜炎等,以及颈椎病引发的肩肌紧张疼痛和系列功能障碍等症状;患有痴呆、精神分裂症等精神障碍;存在严重的心、肝、肾、内分泌和代谢障碍疾病、造血系统疾病、恶性肿瘤等;其他疾病处于急性期。中止标准:治疗过程中出现严重不良反应、无法耐受本研究治疗方案或存在其他原因无法按研究要求继续完成治疗。将患者按照随机分配方式,分为对照组(n=30)和治疗组(n=30)。本研究已经医院伦理委员会批准,所有患者或家属均自愿接受本研究治疗方案。

1.2 方法(1)对照组用常规针刺疗法。主要治疗步骤如下:①首先确定穴位:肩髃、肩前、曲池、肩贞、合谷、外关、阿是穴等;②针刺前,消毒针刺部位,针具选用一次性使用针灸针(华佗牌)(苏州医疗用品厂有限公司,苏械注准20162270970,规格:0.30×13 mm×100 支),进针,得气后,留针30 min。治疗时间为1 次/d,5 次/周,3 周为1 个疗程,治疗1 个疗程。(2)观察组在对照组基础上给予针刺运动疗法。具体步骤如下:①施术者在“治神守气”“补虚泻实”“清热温寒”等针灸治疗原则上,首先应循环仔细循按检查患者病变部位进行辨经,针刺穴位由静态循经压痛点、被动或主动性活动患肢患者提出的疼痛点确定。如:若患者一侧肩臂内侧疼痛,在云门处有明显压痛,且进行后旋、伸提等功能时疼痛加剧,即可确定针刺位为手太阴经。②针刺前需对针刺部位进行常规消毒,而后对患者对侧的手部鱼际穴、同侧的足部阴陵泉穴进行针刺,针具选用同对照组,进针后,留针30 min。③留针期间,对于肩肘屈肌痉挛严重患者,远端抑制腕关节,手呈中立位,并进行耸肩运动,而后进行肩主动前屈、外展等运动;对于屈肌张力低下患者,应用关节挤压,继而进行充分的前伸、外展运动。治疗时间为20 min/次,5 次/周,3 周为1 个疗程,治疗1 个疗程。

1.3 观察指标及判定标准(1)上肢运动功能:使用Fugl-Meyer 评分表(Fugl-Meyer assessment,FMA)中的运动功能项目分别于治疗前、治疗1 个疗程后记录并评估两组患者的上肢运动功能,总分为66 分,分数越高代表患者上肢运动功能越好。(2)疼痛程度指标:使用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)、简明疼痛程度评分法(brief pain inventory,BPI)评估两组疼痛指标。分别于治疗前、治疗1 个疗程后观察并记录两组患者的疼痛程度评分。其中VAS 评分分值范围为1~10 分。评估BPI 量表中日常生活、行走能力、工作、睡眠四个条目,每个条目分值范围为0~10 分,患者得分越高,提示其肩部疼痛程度越严重。(3)肩关节被动关节活动度(passive range of motion,PROM):采用角度尺测量法,具体测量步骤如下,①取患者舒适体位,而后将需要测量的偏瘫侧肩部关节完全暴露,而后触诊患处骨骼及软组织并观察有无畸形或异常,确定肩部关节的骨性标志;②通过被动活动患者的偏瘫肩部关节,诊察其有无抵抗感或可能展现的关节活动度(range of motion,ROM);③而后使患者肩部关节处于起始位,分别使用量角器测量肩关节前屈(范围为0°~170°,量角器固定臂与腋中线平行,移动臂保持与肱骨平行,轴心对应肱骨侧面肩峰)和肩关节外展(范围为0°~180°,量角器固定臂与脊柱平行,移动臂保持与肱骨平行,轴心对应肩峰后部);④记录关节起始位角度后方可移走量角器,并让患者的肢体处于休息体位。分别于治疗前、治疗1 个疗程后2 次测量并记录两组患者的肩关节前屈、外展的PROM,最终测量结果取其平均值。

1.4 统计学处理 本文所有数据均采用 SPSS 25.0统计软件分析,Shapiro-Wilk 用于检测计量资料正态性,符合正态分布组间比较用独立样本t 检验,组内比较用配对样本t 检验;率(%)表示计数资料,χ2检验所有计数资料。P<0.05 表明差异有统计学意义。

2 结果

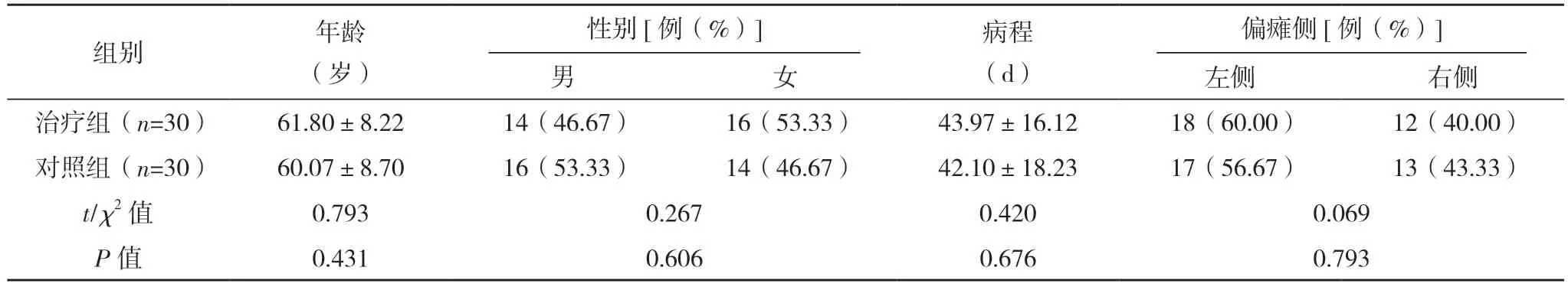

2.1 两组一般资料对比 将两组患者在性别、年龄、病程及偏瘫侧等一般资料情况进行比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 两组一般资料对比

2.2 两组FMA 评分变化情况对比 治疗前,两组FMA 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗1 个疗程后,FMA 评分治疗组比对照组高,差异有统计学意义(P<0.05),且两组FMA 评分均比本组治疗前高,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组FMA评分变化情况对比[分,()]

表2 两组FMA评分变化情况对比[分,()]

2.3 两组疼痛程度变化情况对比 治疗前,对两组VAS、BPI 评分进行比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗1 个疗程后,两组VAS、BPI 评分与治疗前相比均明显降低,且治疗组均比对照组低,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3、4。

表3 两组疼痛程度变化情况对比[分,()]

表3 两组疼痛程度变化情况对比[分,()]

*与治疗前比较,P<0.05。

2.4 两组肩关节PROM 变化情况对比 治疗前,两组前屈、外展活动度对比,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗1 个疗程后,两组前屈、外展活动度与治疗前相比均有明显提高,且治疗组均比对照组高,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表4 两组BPI评分对比[分,()]

表4 两组BPI评分对比[分,()]

表4(续)

表5 两组肩关节PROM变化情况对比[°,()]

表5 两组肩关节PROM变化情况对比[°,()]

*与治疗前比较,P<0.05。

3 讨论

现阶段,现代医学对中风后偏瘫肩痛的病因尚未明确,可能与以下因素有关:(1)中风患者的早期肌力下降,后期肌张力增高;(2)肩部软组织损伤及炎症;(3)中风后肩关节半脱位;(4)神经源性疼痛;(5)不适当运动造成的损伤或不良肢位摆放;(6)患者的心理作用等[8-10]。此外,较多临床研究也表明,肌肉痉挛与肩痛存在高度相关性,在中风后偏瘫肩痛患者中,发生肌肉痉挛者可达80%,这是因当患者的肩胛带肌群痉挛时可导致肩胛骨后缩、肱骨内收、内旋,从而对盂肱关节外展时肩胛骨与肱骨参与的协调活动产生影响,因此,患者在进行被动上举、外展、外旋活动易造成肩部软组织的受压和疼痛[11-12]。早在唐宋以前,中医学就已对中风的防治有所认识,《金匮要略》认为中风是为络脉空虚、风邪入中所致,并提出以驱散风邪,补益正气的治疗方法,《灵枢·刺节真邪》指出中风是由于“虚邪客于营卫”,而对于中风后肩痛的治疗,中医认为针灸方法可调气血,疏经脉,理脏腑,和阴阳,从而达到治疗疾病的目的[13]。李朕等[14]对中医针灸治疗中风后肩痛展开研究发现,针灸基于阴阳、经筋、气血等中医理论指导下,可使患者局部的经络气血恢复通畅,但是常规单一的针灸方式在改善肩关节功能、缓解肩痛等方面的临床疗效低于联合治疗,因此,需将针灸结合其他方式综合治疗以达到更为显著的治疗效果。

本研究结果显示,治疗前,两组FMA 评分对比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗1 个疗程后,FMA 评分治疗组比对照组高,且两组FMA评分均比本组治疗前高,差异均有统计学意义(P<0.05);VAS、BPI 评分与治疗前相比,两组均得到明显下降,且治疗组比对照组低(P<0.05)。这提示相较于单一的常规针刺疗法,针刺运动疗法提高上肢运动功能、缓解肩部疼痛症状的效果更为显著。分析其原因在于,针刺合谷、外关、阿是等穴位可以激发患者体内经气运行,通经活络,进而降低肩部肌张力;加之针刺可以对肩部产生强烈刺激,通过促进患侧肢体外周感觉神经向脑细胞进行的信息输入,有利于脑部功能代偿区对其重新建立支配信号,从而降低肌肉痉挛,促进肩部组织的血液流通,减轻患者疼痛感[15-16]。此外,针刺运动疗法还在留针期间对患侧开展前屈、外展等肩部运动,采用留针的同时进行康复功能锻炼,可有效改善肩胛带下沉、后撤,在一定程度上提高肩关节的前屈活动限度,李威等[17]在治疗脑卒中后偏瘫痉挛期肩痛发现,运用肌内效贴结合肩部强化运动的临床总有效率较高,提示结合运动疗法可明显改善患者的肩关节活动度及疼痛程度。此外,于子夫等[18]对脑卒中患者应用针刺运动疗法,患者的运动功能和日常生活能力影响的Meta 分析结果显示,与常规的针刺疗法相比,针刺运动疗法可更好地改善脑卒中患者的上肢运动功能,利于患者日常生活活动能力提高,这也与本研究结果较为一致,说明,针刺运动疗法通过在针刺的同时活动患者患侧肩部可达到双重的治疗效果。

此外,本研究结果还显示,治疗前,两组肩关节PROM 比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗1 个疗程后,两组肩关节PROM 与治疗前相比均得到明显提高,且治疗组比对照组高,差异均有统计学意义(P<0.05)。说明针刺运动疗法可改善肩部肌肉痉挛,促进血液循环,从而提高肩关节的活动功能。究其原因在于,针刺运动疗法通过针刺阴陵泉、鱼际可发挥清肺散热的效用,从而保证患者在行针治疗中呼吸平稳,此外肩前、肩贞、肩髃等均为肩部穴位,也是大部分患者肩部的痛感部位,其周围伴有深度参与、支配肩关节活动的肌肉群,如三角肌、小圆肌、冈上肌、大圆肌,以及桡神经、腋神经等肌肉神经,通过针刺此类穴位可使浅表及深处的经脉感受到强烈刺激,从而加快粗纤维的兴奋传导,进一步兴奋中枢系统中的脊髓神经镇痛,最终达到镇痛、提高关节活动功能的治疗效果[19-20]。

综上所述,中风后偏瘫肩痛的发病原因多样,治疗方法繁多,针刺运动疗法作为一种新疗法,兼具针灸治疗与运动治疗的优点,本研究通过系统观察、分析针刺运动疗法治疗中风后偏瘫肩痛的临床疗效,结果显示,患者的上肢运动功能、疼痛程度及肩关节活动度均可得到显著改善,说明针刺运动疗法的临床疗效确切。但是,目前文献对运用针刺运动疗法在治疗中风后偏瘫肩痛中的报道较少,尚未展开系统性研究,也未形成具体的临床治疗标准。因此,尽早探讨、建立针刺运动疗法治疗中风后偏瘫肩痛的临床标准,以形成有效的技术规范对临床治疗意义重大,利于患者预后。