广西蚕区蚕桑产业竞争力及发展趋势研究

于永霞,毛洪斌,蒋璇,冉艳萍,苏林,韦伟*

(1.广西壮族自治区蚕业技术推广站,南宁市 530007;2.广西壮族自治区蚕业科学研究院,南宁市 530007)

进入21 世纪以来,广西抓住了“东桑西移”的机遇,成功做大做强了蚕桑产业,使得广西成为全国乃是世界上最大的优质原料茧丝基地。自2006 年“东桑西移”工程正式实施以来,河池市、南宁市、贵港市等地在政府政策引导以及资金大力支持下将蚕桑产业作为优势产业予以大力发展,形成了桂南、桂东、桂北蚕区生产布局。近几年,随着广西内部蚕桑产业的区域转移,位于桂西的百色地区以生产优质鲜茧而进入广西蚕茧主产区的行列[1]。

在对广西蚕桑产业的已有研究中,祁广军等[2]在对广西蚕桑产业的区域布局与规模效益研究中归纳总结出“十五”期间,初步建成了南宁、柳州、来宾、河池、贵港五大蚕桑基地,当时的蚕桑主产县(蚕茧产量超1 000 t)主要为宜州、横县(现横州市)、象州、忻城;上林、鹿寨、环江、宾阳(蚕茧产量超5 000 t),平南等14个县超1 000 t,博白等9县超500 t。“十一五”期间这五个蚕桑主产县的桑园面积和蚕茧产量进一步增加,其中河池市的桑园面积和蚕茧产量在2005年跃居全广西第1位。据数据统计[3],百色市的蚕桑产业在十二五期间得到了迅速发展并成为广西又一规模效益较大的蚕桑主产区,该地区2001年的桑园面积仅为233.33 hm2,2020年桑园面积42 600 hm2,蚕茧产量3.24 万t,实现了跨越式发展。罗明智等[4]基于2016年广西主产区的生产数据研究了广西蚕桑产业区域发展的差异,发现河池市、南宁市、来宾市、柳州市、百色市、贵港市、梧州市、钦州市、贺州市、玉林市、桂林市和崇左市是广西前12位的桑蚕产区,且2016年的广西蚕区桑园面积有不同程度的扩张或者萎缩,玉林市和桂林市下滑比较明显,显示广西蚕桑产业受政府政策引导以及各地资源禀赋的不同而呈现地域差异。李建琴等[5]对我国蚕茧生产布局变迁及影响因素分析后将我国蚕茧生产的空间变化在省际层面分为3 种类型,分别是以广西为代表的扩张型、以浙江为代表的收缩型和以山东为代表的波动型,并认为蚕茧生产仍然具有从农村经济发达地区向经济欠发达地区转移,从高纬度的北、中亚热带地区向南亚热带地区转移的特点。对国内各大蚕区的研究较多,对作为国内蚕茧产量第一的广西内部蚕区的分析较少。于永霞等[6]针对2013—2014年蚕茧生产净利润下降的原因进行分析,认为人工成本大幅度上升而蚕茧的单位面积产量未见明显增加且蚕茧价格增加不多,从而使蚕茧生产出现净利润下降并呈现负值。净利润下降的同时蚕农仍继续养蚕且桑园规模保持稳定的原因在于蚕农将人工成本视为自己的劳动所得的收入,所以蚕桑产业仍具有产业优势,政府对产业的引导仍具有重要的意义[3]。在对广西蚕桑与其他经济作物的竞争力研究方面[7-8],发现广西的蚕桑产业比较优势较甘蔗和玉米高,但低于柑橘等水果产业。随着以柑橘为主的广西水果产业的迅猛发展,对广西桑园面积保有量和家蚕饲养的安全性(家蚕农药中毒)造成了较大的冲击。

产业竞争力研究有利于明确一个产业在各地的竞争力,从而做出更好的决策判断。国内采用集中率、区位熵、显示性对称比较优势指数、综合比较优势指数等指标对水果[9]、乳业[10]等农业产业竞争力的研究较多,而对我国蚕区竞争力研究的文献较少。胡兴明等[11]采用区位熵和产业集聚指数对我国主产省的蚕桑产业发展进行了研究。张晴等[12]采用产业中心模型以及年际空间移动角度模型对我国蚕桑产业优势产区1990—2012 年的变动情况以及1995—2011年蚕桑业不同主产区的综合比较优势进行了测算,显示2000 年以来,我国桑蚕生产重心逐步向西、向南移动,广西及广东的蚕桑产业发展迅猛。作为我国蚕茧产量最大的省份——广西壮族自治区内部蚕桑产区的竞争力研究较少。

本研究利用2016—2021 年的生产数据,通过测算集中率(CR)、区位熵(LQ)、显示性对称比较优势指数(RSCA)和综合比较优势指数,分析广西的8 个蚕区(蚕桑主产区和非主产区)的蚕桑产业竞争力,以期为“十四五”及今后更长时期广西蚕桑产业的高质量发展提供决策参考。

1 测度方法

1.1 集中率

集中率(CR)可以反映一个地区某个产业的生产变化趋势以及地理集中度的大小。由于不同地域间气候变化、土地条件等生产资源的差异,导致不同地域间蚕茧产量不同,研究集中率,能够把握蚕桑产业整体的空间格局。

其中,i为蚕桑产业,j为广西壮族自治区某市,Eij为某市蚕茧产量,Ei为广西蚕茧产量。CR值越大,表示该市蚕茧产量在全区蚕茧总产量的占比越大;反之,表示该市蚕茧产量在全区蚕茧总产量的占比越小。

1.2 显示性对称比较优势指数

显示性对称比较优势指数(RSCA)可以反映一个地区的产业发展过程的专业化程度。在某种程度上,专业化程度可以说明该产业是该地的优势产业,也可以衡量该产业竞争力。

其中:R为显示性对称比较优势指数RSCA,Gj为j蚕区畜禽产品产量,G为全区畜禽产品产量;LQj表示j蚕区区位熵,LQj>1,表示j蚕区的蚕茧业的供给能力能够满足本区发展需求而有余,可以向其他市输出;LQj=1,表示j蚕区正好达到平衡;LQj<1,表示j蚕区的蚕茧业的供给能力不能满足本蚕区发展需求,需要从其他市输入;CRj表示j市集中率,反映一个j市蚕桑生产变化趋势以及地理集中度的大小。其中-1≤R≤1,当R>0,表示该地区蚕业专业化程度高于全省同期平均水平,说明该地蚕业在专业化程度上具有竞争力;R<0,表示该地区蚕业专业化程度低于全省同期平均水平,说明该地蚕业在专业化程度上不具有竞争力。

1.3 综合比较优势指数模型

综合比较优势指数能够反映出一个地区某种产业竞争力情况,由规模比较优势指数(SAI)、效率比较优势指数(EAI)和综合比较优势指数(AAI)组成。

其中,GSij为某市桑园面积,GSj为某市农作物播种面积,GSi为全省桑园面积,∑GSj为全省农作物播种面积;APij为某市蚕茧产值,APj为某市农业产值,APi为全省蚕茧产值,∑APj为全省农业产值。SAI、EAI 和AAI 值越大,表示优势越明显,反之,发展处于劣势。

2 变量选取和描述性统计

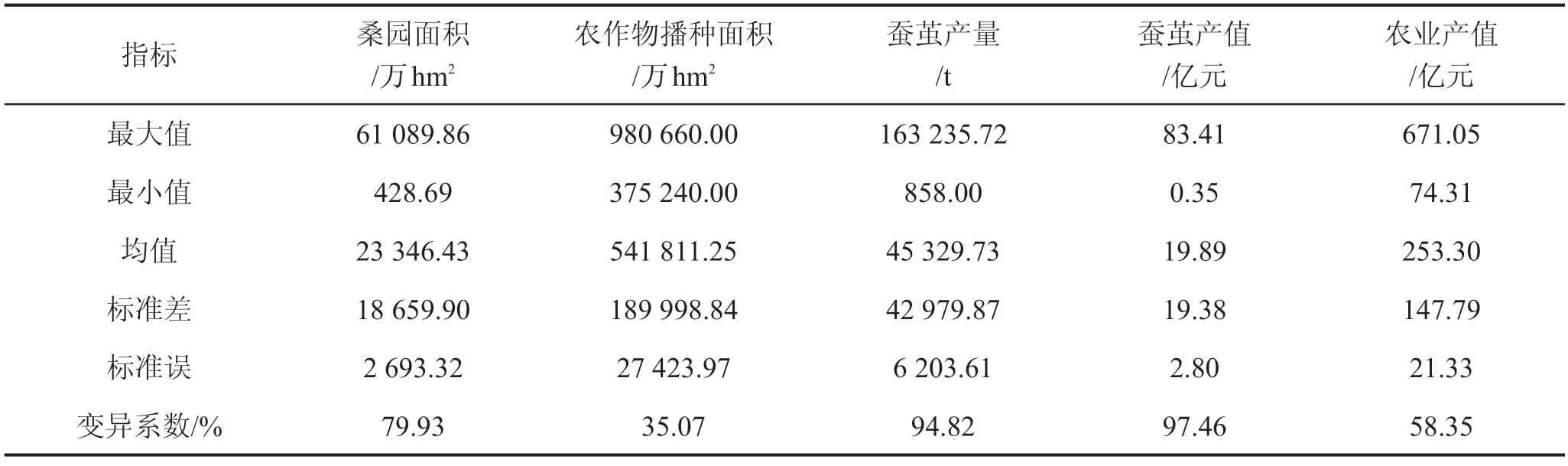

本研究中桑园面积和鲜茧产量、农业产值、广西禽畜产品产量来自广西壮族自治区统计局《广西统计年鉴》各年版[13-17],个别缺失数据利用插值法进行推定,各市畜禽产品产量来自各市年鉴、统计年鉴、经济社会统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报,各变量的描述统计量见表1。蚕茧产量、蚕茧产值的变异系数大于90%,说明蚕茧产量、蚕茧产值的离散程度较大;农作物播种面积变异系数仅为35.07%,说明农作物播种面积的离散程度较小。

表1 各变量描述统计

3 结果分析

3.1 集中率

由于蚕茧从大类上分是属于畜牧产品,因此本研究采用蚕茧产量和畜牧产品总产量对8 大蚕区的集中率进行计算。对广西主产市蚕桑产业集中率测算(表2)显示,从2016年至2021年,大部分地区的蚕业产业集中率排名变化不大,基本稳定,说明广西蚕业产业生产地理格局基本形成。其中,河池市蚕桑产业CR 值最高,位于第一位;南宁市、柳州市、来宾市蚕业产业CR值都大于10%。就地区来看,河池市蚕业产业CR 值处于上升态势,相对于2016 年,2021年增长率为16.07%,说明河池市蚕桑生产规模在进一步扩大,对全区蚕茧总产量的贡献率逐步上升,蚕桑产业地位逐步提高。近几年,百色市政府重视蚕业发展,通过招商引资,用企业带动群众的方式增收致富,提高群众养蚕积极性,蚕桑产业CR 值从2016年的2.66%逐步跃升至2021年的8.53%,年均增长率为26.29%,是增长最快的地区。南宁市、桂林市、贵港市蚕桑产业CR 值处于减少状态;柳州市、玉林市基本维持稳定,变化不大。广西蚕业主产区(河池、南宁、柳州)2016—2021 年CR 值分为73.45%、73.22%、73.28%、72.38%、71.58%、70.95%,三大地区CR 值依次下降,说明主产区地理集中程度有所改变,与这百色市蚕业的崛起息息相关。此外,CR1指最大地区(河池)占比是不断上升的;CR2最大两地区(河池+南宁)占比之和,CR3最大三地(河池+南宁+柳州)区占比之和,CR4最大四地区(河池+南宁+柳州+来宾)占比之和,这三个指标都是持续下降的,代表广西蚕桑产业发展特点:一家独大,整体集中度是下降的。

表2 2016—2021年广西主产市蚕桑产业集中率测算结果

3.2 区位熵

对8 个市的LQ 进行计算。由表3 可知,2016—2021 年南宁、柳州、河池、来宾蚕桑生产区位熵值皆大于1,说明这几个地区蚕桑生产区蚕茧的供给能力能够满足本区发展。特别是河池市近几年抓住了“东桑西移”战略,基于充分发挥自身的资源优势,因地制宜、借势发展,成为广西蚕桑发展最活跃的地区,区位熵2020年达到6.89,在全区具有较强的生产优势和竞争力。2016年至2021年桂林市、玉林市、贵港市蚕业产业区位熵值小于1,表明这3 个城市的蚕业产量对全区蚕业产量的贡献程度相对较小,又以桂林市最小。百色市蚕业产业的区位熵从0.48增加到1.33,增长率为177.08%,结合集中率研究,证实百色市的蚕业产业正在加速发展,在全区蚕业产业中的地位不断提升。

表3 2016—2021年广西主产市蚕桑产业区位熵测算结果

3.3 显示性对称比较优势指数

对8 个市的RSCA 进行计算。2016—2021 年广西蚕桑产业的RSCA值大于0的地区为南宁市、柳州市、河池市、来宾市,与LQ 值大于1 的地区一致。说明这四个地区的专业化程度高,蚕业是该地的优势产业。而对于桂林市、贵港市、玉林市来说,蚕业并不是优势产业,与实际情况相符。以桂林市为例,随着华为、深科技、格力等企业入驻桂林后,电子信息、先进装备制造、生物医药、生态食品成为桂林市四大主导产业[18];贵港市为推动绿色农业提质增效,推进形成了富硒粮油、茶叶、蔬菜、糖蔗、中药材、水果等八大类特色优势产业,桑蚕业已退出优势产业之列[19]。百色市蚕业产业的RSCA值由负转正,说明在各方努力下,百色市的蚕业成为了该市的优势产业。

表4 2016—2021年广西主产市蚕桑产业显示性对称比较优势指数

3.4 综合比较优势指数

计算8 市桑园面积的规模优势指数(SAI),可以看到2016 年到2021 年广西主要蚕区平均规模优势指数前3 名为河池市(3.91)、柳州市(2.69)、百色市(2.01)。河池市一直稳定在第1名,桂林市一直稳定在第8 名。从年平均桑园面积来看,大于10 000 hm2的有河池市(56 987.99 hm2)、南宁市(33 617.56 hm2)、柳州市(32 792.56 hm2)、百色市(29 204.71 hm2)、来宾市(25 261.42 hm2);从桑园面积变化来看,年均增长率最大是百色市(14.32%),其次为河池市(2.55%),桂林市年均增长率下降得最多,为18.05%,其次是贵港市,为13.08%。因此,河池市的规模优势指数能够年年领先是有迹可循的,在桑园面积基数大的情况下,依然能保持正数增长,得益于当地政府持续的政策和资金支持以及当地适宜的气候条件,使得河池市2005年以来,桑园面积稳居广西第一,是名副其实的“中国蚕桑之乡”。

表5 2016—2021年广西主产市的蚕桑产业规模优势指数

计算8市的蚕桑生产效率优势指数,2016—2021年,8市平均效率优势指数前3名由高到低为河池市(8.63)、来宾市(2.40)、柳州市(2.11)。河池市蚕业效率优势指数依然位于主产区第一名,比其他7市效率优势指数之和更大,说明河池市蚕业效率优势非常突出。就8市EAI的变化来看,仅百色市年均增长率为正(14.22%),桂林市年均增长率最小为-21.07%,其次小的是南宁市为-16.55%。通过对百色市各县进行进一步了解,百色市通过科技带动的方式,提升了鲜茧质量;由于蚕茧价格回暖,群众种植桑园的热情增加;加大结对帮扶干部“以奖代补”政策的宣传力度,掀起了种桑养蚕的热潮,使得百色市蚕业效率优势得到极大的提升。

表6 2016—2021年广西主产市的蚕桑生产效率优势指数

根据8市蚕业生产规模优势指数(SAI)和效率优势指数(EAI)数据,计算得出对应的综合比较优势指数AAI数据(表7)。南宁市、柳州市、河池市、来宾市的AAI 值一直大于1,综合竞争力一直较强;百色市始终保持增长,到2018 年,AAI 值超过1,到2021 年达到1.70,证明百色市蚕桑产业具有较大的发展潜力,竞争力不断增强;贵港市则与百色市相反,2016年AAI 值为1.07,从2017 年开始,便连年下降至0.53,蚕业产业的竞争力逐年减弱。桂林市、玉林市的AAI 值常年较低,说明两市的蚕桑产业发展呈下降态势,两市的优势产业发展竞争力不在蚕桑产业。

表7 2016—2021年广西主产市的蚕桑综合优势指数(AAI)

4 聚类分析

本研究已从不同角度对广西壮族自治区各蚕业主产市的竞争力进行分析,现用各年CR、LQ、RSCA、SAI、EAI、AAI 等指标组成训练集,将8 市分为竞争力强、竞争力较强、竞争力弱3 个等级。经过多次迭代后,最终聚类中心逐渐收敛。

从表8可见,2016—2019年,分类结果较为稳定,第一类“竞争力强”组有1个市,为河池市;第二类“竞争力较强”组有3 个市,分别为南宁市、柳州市、来宾市;第三类“竞争力弱”组有4个市,分别为桂林市、百色市、贵港市、玉林市。2020 年,分类结果与四年前发生了较大的变化,部分“竞争力较强”的城市竞争力加强后,加入了“竞争力强”组,具体分类情况是:第一类是河池市,第二类仅百色市,从“竞争力弱”组加入“竞争力较强”组,其他三市为南宁市、柳州市、来宾市;第三类“竞争力弱”组有3个,即为桂林市、贵港市、玉林市。2021 年与2020 年情况一致。综合来看,河池市一直处于“竞争力强”组;南宁市、柳州市、来宾市稳处于“竞争力较强”行列,百色市蚕业从2020年开始跻身“竞争力较强”行列;而桂林市、贵港市、玉林市则一直处于“竞争力弱”的行列。

表8 广西主产市蚕桑产业聚类分析结果

5 结论与政策建议

5.1 结论与讨论

5.1.1广西蚕桑生产区域存在鲜明的产地转移现象 从前人已有的研究文献[2]以及本研究指向的时间段中广西蚕桑产业发展数据可以看出,在“东桑西移”的初期,即“十五”期间,柳州的鹿寨县、南宁的横县(现横州市)以及贵港市、玉林市的多地,都是蚕桑产业发展迅猛且发展面积较大的地区,说明无论是之前的江苏、浙江等传统蚕区的产业转移还是现在作为全国蚕桑发展优势蚕区的广西,蚕桑产业的承接与转移一直存在并发展着。

5.1.2政府政策的引导和资金支持对当地产业的发展具有重要的引导作用 在对广西蚕区的研究方面,从已有数据和实际发展情况归结出,百色市蚕桑产业规模从小到大的经验为:一是当地政府大力支持蚕桑产业发展;二是具有适宜桑树生长和生产优质蚕茧的气候环境。“十三五”期间,百色市蚕桑产业进一步得到提升,其具体表现为以科技支撑、项目带动、茧丝绸产业链的建设(茧丝加工企业的引进与投产)等方面的带动。桂林市、贵港市、玉林市蚕桑产业的萎缩主要原因为水果产业的大规模发展挤占了桑园面积,使得这些地区的蚕桑产业规模逐渐减少。

5.1.3蚕桑产业链的完善对于蚕桑产业的发展具有重要意义 河池市在2016—2021年间都是竞争力强的蚕桑主产地区,分析其原因,除了当地政府的持续支持之外,在于它还形成了相较于其他地区较为完善的产业链。据河池市茧丝绸全产业链发展规划(2021—2025 年)显示[20],2020 年河池市的桑园面积是62 093 hm2,产值约60亿元,生丝产量6 018 t,绸缎产量339万m,规模以上工业总产值24.52亿元,综合利用产值达11亿元,其蚕桑生产规模、茧丝加工能力均稳居全国地级市地位。截至2021 年,河池市共有规模以上茧丝绸加工企业25 家,缫丝产能达到14.6万绪,河池市已经形成了桑蚕茧丝绸链相对完善的地区。在蚕桑资源综合利用(桑枝食用菌、蚕沙生产生物有机肥以及桑枝生物碱的研究开发等)以及生物医药等方面都走在了全区的前列。

5.1.4产业的内在竞争力是其能否持续发展下去的重要因素 农业品种的选择,除了当地适宜种植之外,另一个重要的因素是其经济价值,即其是否具有内在的竞争力。又因农产品生产周期相比于农产品价格的波动来说,具有一定的滞后性,因此,种植农产品的经济效益如何是决定农产品在当地的种植规模和种植时间长短的重要因素。以20 世纪90 年代为例,山东等地就曾出现过因蚕茧价格低于农民的心理期望值而出现大面积毁桑的现象。广西的部分地区也有弃桑种果的现象。研究显示,在单位面积土地的比较效益方面,柑橘>桑蚕>玉米>甘蔗[9]。近年来,广西的水果产业发展迅猛,从2018年水果产量首次跃居全国第一后,持续增长并保持全国第一[21],在经济效益方面对桑蚕产业造成了冲击。

农业产业的选择与发展,主要归结于该产业的经济价值、地域适应性以及政府的支持引导等方面因素[20]。广西蚕桑产业得以迅猛发展的主要原因也在于国家出台了“东桑西移”的政策以及广西政府的大力支持(政策支持、资金支持),加之广西的气候特点适合桑树的种植以及育成有适宜广西饲养的家蚕品种。在广西内部,蚕桑产业也是呈现为“东桑西移”的现象,即由最早的桂林、柳州等地转移至桂南的南宁以及桂西的百色地区。河池地区的蚕桑蚕业能够发展壮大,究其原因是当地政府的大力支持,将蚕桑产业作为民生产业、重要的支柱产业予以大力发展,配套建设了茧丝加工企业25家,缫丝产能达到14.6万绪,全市生丝产量占广西总量的30%以上。河池市形成了“世界蚕桑看中国,中国蚕桑看广西,广西蚕桑看河池”的发展新格局[21]。百色市的蚕桑发展是在桂林、柳州、南宁等地桑蚕受到柑橘等水果的种植面积挤压之后的“西移”,由于柑橘等水果的比较效益高于桑蚕,广西桑蚕发展最初的桂林、贵港、柳州等地在2010年后大面积发展柑橘种植,桑园面积遭到挤压。另因水果用药较多,野外喷药时常污染桑园造成桑叶污染继而家蚕中毒,导致养蚕失败的现象日渐严重,这些原因导致桑园被水果等产业挤占。

5.2 发展建议

5.2.1因地制宜,加快蚕桑优势区域的建设 河池地区在发展和传承蚕桑产业的过程中,已经建成了非常好的产业基础,其蚕桑产业链条相对广西其他蚕区相比较为完善,加上政府的重视和支持,具有较好的发展潜力。百色市作为蚕桑新区,有政府的大力支持,有蚕桑产业发展的自然资源禀赋和人力资源优势,发展势头迅猛,尤其是在当地种桑养蚕给予补贴的政策支持下,其蚕桑产业发展仍呈现强劲的发展势头,应继续抓住发展机遇,保持优势,做大做优。在持续发展广西蚕桑产业的问题上,需要因地制宜,充分考虑当地的资源禀赋,因地制宜地予以发展,使得优势产业更具优势,才能将蚕桑产业做大做强。

5.2.2挖掘蚕桑深层次价值,带动蚕桑产业发展蚕桑产业是劳动密集型产业,对土地资源和人力资源需求较大。近年来,蚕桑产业的科技在蚕桑智能化养蚕、种养机具方面较之前已经有了很大的进步。譬如,轨道喂蚕车、小蚕集中共育温控设施、自动采茧器等机具的发明和创造在很大程度上提升了种桑养蚕的劳动效率,解决了生产上的实际问题。蚕和桑的医用和药用价值的进一步开发和利用已经初见成效,人工饲料养蚕规模化发展已经实现,未来需要进一步加快蚕桑产业的科技含量,应进一步深挖蚕桑资源综合利用的价值,实现附加值的累加效应,从而提高蚕桑产业的竞争力。

5.2.3以项目带动,发挥示范引领作用 蚕桑产业的规模化发展需要以蚕桑项目的示范和带动。以发展较好的河池地区来说,就有很多个蚕桑项目的示范带动。百色市凌云县的“泗水缤纷”综合体项目的规划和建设具备高标准、高水平的特点,在发挥和示范引领蚕桑产业由单一的种养向生产、加工、资源综合利用以及旅游资源综合开发等方面发展做了较好的示范效果。在今后的蚕桑发展过程中,以蚕桑项目的带动和引领带动蚕桑产业的发展将大幅度提高蚕桑产业发展的势头。

5.2.4以桑蚕茧丝绸为主、蚕桑资源综合利用为辅发展 当前,桑蚕茧丝绸的主要发展趋势仍是种桑养蚕—售茧—制丝—织绸,近年来,桑蚕在蚕桑资源综合利用方面的发展迅速,桑叶茶、桑果酒、蚕丝被以及蚕沙提取叶绿素铜钠盐等方面都已经是发展成熟的产业,桑枝在养猪、养牛、养羊方面作为微贮饲料的研发研究技术成熟并量产取得了较好成效。今后仍应以桑蚕茧丝绸产业为主线大力发展,以蚕桑资源综合开发利用为辅,全面提高蚕桑茧丝绸产业的竞争力,实现高质量发展。

6 小结

农业产业的生产与转移,是由多方面的因素综合影响决定的,是不以人的意志为转移的,客观正确地认识农产品的生产与销售市场规律,因地制宜地制定相关产业发展政策具有重要意义。“十四五”时期是我国蚕桑产业从传统农业向现代农业转型的关键时期,蚕桑产业高质量发展必须从粗放型向集约型增长方式转变、从外向型经济向内外需市场并重转变、从单一用途向多元化发展转变。广西应以创新驱动转型升级的高质量发展为主线,坚持市场导向和依靠科技进步,以优质茧生产、茧丝精深加工、蚕桑茧丝资源多元应用和石漠化生态治理为重点,实施规模化、标准化、产业化、品牌化、多元化和高效化发展战略,进一步优化产业布局和提升产业结构,全面转变蚕桑产业发展模式,努力将蚕桑资源优势和规模优势转化为产业优势和竞争优势。在稳固中国及世界最大茧丝生产基地的基础上,将广西建设成为全国最大的蚕桑茧丝绸全产业链集聚区、蚕桑产业多元转型发展先行区、石漠化蚕桑生态治理示范区,率先构建现代蚕桑产业体系,使广西由蚕桑大省向蚕桑强省转变。