中国省域生态福利强度测算及影响因素分析

孙 伟,夏徐云,谢昕怡

(1.安徽建筑大学 经济与管理学院,合肥 230601;2.安徽省建筑经济与房地产管理研究中心,合肥 230601;3.中国农业大学 国际学院,北京 100091)

一、引言

党的十九大首次提出高质量发展的新表述,并指出“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。继而党的二十大确定“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”。“高质量发展”核心要义就是要在有限的资源供给下更好地满足人民日益增长的美好生活需要,给人民带来更大的幸福感和获得感。“高质量发展”契合了我国节约资源和保护环境的基本国策,目的是让人民群众享受更多的生态福利。生态福利是指因居民生存和发展需要而由政府向居民提供的一种以生态利益为内容的新型社会公共福利[1]。生态福利有效整合了经济、社会和生态三大体系,是衡量可持续发展潜力、生态系统服务与人类福利之间关系的有效工具,可以为省域的可持续发展提供新的研究视角。因此,对我国各省市的生态福利水平进行考察,找出影响因素,提出对策建议,对于提高人民福祉、推进可持续发展以及高质量发展具有重要意义。

衡量生态福利的指标主要有生态福利绩效和生态福利强度。学者Daly[2]最先以生态福利水平提升所需的单位资源来衡量某一国家或地区的可持续发展程度;学者Common[3]在此基础上提出了生态福利绩效的概念,并用人类满足程度(福利水平)与环境投入的比值来表示。此后,学者们又在生态福利绩效的基础上提出生态福利强度的概念,如Dietz等[4]将生态福利强度表示为环境压力指数与人类福祉指数的比率;胡美娟等[5]将人类福利的生态强度称为生态福利强度,用以反映单位福利水平产出所需消耗的自然资源与沉降经济活动所造成的环境污染物的水平。

现有文献大多为生态福利绩效研究提供了理论和方法,而关于生态福利强度的研究文献则相对较少。生态福利强度与生态福利绩效两个指标考察的侧重点不同:生态福利绩效强调通过提升生态消耗转化效率来增加生态福利产出,重视生态福利产出的增长速度;而生态福利强度则侧重于通过减少生态消耗来提升福利水平,重视怎样降低单位福利的生态消耗。

对生态福利强度进行测算的关键在于构建科学的指标体系。本文基于生态福利强度所具有的“自然-经济-社会”多维耦合内涵,根据科学性、系统性与可行性等原则,从生态消耗和福利水平两个方面构建生态福利强度指标体系,运用熵权法和生态福利强度公式对2015-2020年我国30个省市的生态福利强度进行测算,据此对生态福利强度的影响因素进行实证分析,从而提出促进省域可持续且高质量发展的对策建议。

二、研究方法

(一)生态福利强度公式

生态福利强度实质是实现单位福利产出的生态消耗最小化,是联结经济、社会及生态三大体系的纽带,是可持续发展评价的有效手段。它属于逆向指标,即其值越小,表明获得单位福利水平所消耗的资源与产生的污染越少,所表征的区域可持续发展水平就越高。本文借鉴胡美娟等[5]文中的公式来测算生态福利强度:

(1)

式中,EIWB表示总体生态福利强度(Ecological Intensity of Well-being);EC表示生态消耗(Ecological Consumption),包括资源消耗(RC)和环境污染(EP);WL表示福利水平(Well-being Level),包括经济(WLeco)、教育(WLedu)和医疗(WLhea)三个维度的发展水平。

(二)生态福利强度指标体系

从生态消耗和福利水平两个方面构建生态福利强度指标体系,如表1所示。

表1 生态福利强度指标体系

1.生态消耗指标

参考刘娜等[6]、陈少炜等[7]、郭炳南等[8]的做法选取指标。生态消耗由资源消耗和环境污染两方面表征,其中,资源消耗选用能源、土地以及水资源三方面的消耗指标来表示;环境污染选用三废(废水、废气、固废)排放指标来表示,具体包括人均化学需氧量排放量、人均SO2排放量、人均一般工业固体废物产生量。

2.福利水平指标

福利水平的测算参照联合国开发计划署对人类发展指数的定义[9],选取经济、教育和医疗三个维度的发展水平进行综合评价,具体量化指标为人均GDP、平均受教育年限和万人卫生技术人员。平均受教育年限=(6×P小学+9×P初中+12×P高中+16×P大专及以上)/(P小学+P初中+P高中+P大专及以上),其中P为各学历人口数。人类发展指数是一个代表期望产出的福利指标,以考量人们对于生活质量、知识文化与身心健康等需求的满足程度,是被学界广泛认可的社会福祉衡量指标,契合了生态福利兼顾生态效益、经济效益与社会效益的核心理念。

(三)基于熵权法的指标赋权

1.指标标准化处理

指标之间存在单位差异性,可通过标准化处理使指标之间具有可比性。由于三级指标对二级指标均为正向影响,故采用以下公式进行标准化处理:

(2)

式中,maxxij和minxij分别为指标xij的最大值和最小值。

2.计算各指标标准化后的比重、信息熵和差异性系数

第j项指标下第i个省市的比重为:

(3)

第j项指标的信息熵为:

(4)

差异性系数为:

gj=1-ej。

(5)

3.确定评价指标的权重和综合得分

权重为:

(6)

综合得分为:

Yij=xij′×Uj。

(7)

三、生态福利强度测算及分析

(一)数据的来源和处理

基于数据的可得性,以我国大陆30个省市(由于西藏数据缺失过多,故未作测算)作为研究对象,选取2015-2020年为研究时段,来分析省域生态福利强度。面板数据均来源于历年《中国统计年鉴》和国家统计局,其中缺失数据由线性插值法计算补充。

因资源消耗(RC)和环境污染(EP)包含多个指标,故借鉴陈艳华等[10]的做法,运用熵权法对它们进行赋权降维,分别得到资源消耗和环境污染的综合得分;对福利水平中的经济、教育和医疗三个指标仅进行标准化处理,将其转换为无量纲的纯数值。

(二)各省市生态福利强度值

将资源消耗和环境污染各自的综合得分和福利水平标准化值代入生态福利强度公式(1),测算2015-2020年我国30个省市的生态福利强度,结果如表2所示。

表2 2015-2020年我国各省市生态福利强度测算结果

从表2可以看出,我国各省市的生态福利强度呈现出明显的差异性,整体而言,全国的生态福利强度2020年较2015年有所减小,即单位福利产出所需的生态消耗降低,表明近年来我国的生态福利情况有所好转,可持续发展水平相应提高。四大地区间呈现出东部地区>中部地区>东北地区>西部地区的生态福利优劣格局,其生态福利强度均值分别为0.400,0.655,0.972,0.973。其中,东部地区生态福利水平排名前三的省市分别是北京、上海和浙江,这些省市在经济发展水平和教育、医疗等资源配置率上均处于全国领先地位,其转化为福利水平所需的自然消耗量相对较少。而西部地区的青海、宁夏和新疆居于后三位,这些西部省市近年来能耗有所增高,重要的是其经济、教育、医疗等整体福利水平相对较低,由此造成了生态福利强度相对较高。

生态福利强度年均增长率为正表明生态福利强度呈增加态势,单位福利产出下的生态福利在逐年退化;为负则表明生态福利强度呈下降趋势,单位福利产出下的生态福利发展态势良好。东部地区的生态福利强度年均增长率为负,但是广东(7.82%)、北京(4.73%)、江苏(3.12%)以及山东(2.49%)和福建(2.34%)则为正,说明多年来这些省市的单位福利产出所需的生态消耗是逐年增加的,如得不到有效遏制,将严重影响其可持续发展水平;中部地区多数省份情况较好,只有湖北和江西达到了6.22%和2.65%,由此直接拉高了整个中部地区的生态福利强度的测算值。西部地区和东北地区的生态福利强度年均增长率也为负,发展态势良好,且下降速率超过全国平均水平,尤其是重庆(-8.01%)、青海(-8.01%)、吉林(-9.05%)等省市。总之,全国的生态福利强度整体呈持续下降趋势,其中,17个省市与全国趋势相同,13个省市则呈持续上升趋势。

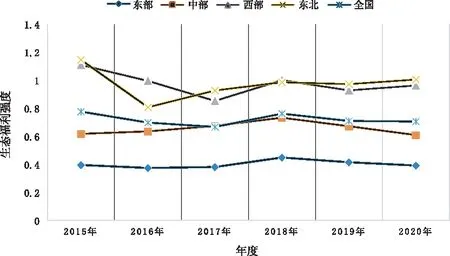

(三)区域性生态福利强度值

分地区来看,东部、中部、西部与东北四大地区的生态福利强度演变趋势与全国平均水平大致相同(见图1)。2015-2020年,东部地区的生态福利强度一直维持在0.3~0.5之间,处于较低水平,这说明东部地区的资源利用率高、环境保护力度大和居民幸福度高。中部地区的生态福利强度介于东部和西部之间,与全国的生态福利强度值最为接近。西部地区的生态福利强度介于0.8~1.2之间,处于较高水平,但整体呈下降趋势。西部地区产业发展水平和医疗、教育配套体系远不及其他地区,再加上东部地区的重工业西移,加重了此地区的环境污染程度,使其生态福利强度较高。但由于近年来国家对西部地区越来越重视,出台了一系列政策举措,如“西部大开发”“西部生态补偿”“一带一路”等,有效改善了西部地区的教育、医疗、文化、就业和社会保障事业,使得西部地区单位福利产出所需的生态消耗呈现下降趋势。东北地区的生态福利强度值也在0.8~1.2之间,同样处于较高水平。东北地区是传统的“高污染、高能耗”的重工业基地,近年来在产业结构转型升级过程中存在较多困难,累积了许多严峻的环境污染和资源消耗问题,使得单位福利产出所需的生态消耗较高。

图1 2015-2020年全国及各地区生态福利强度演变趋势

四、生态福利强度影响因素分析

(一)影响因素选取

为了对各地区的生态福利强度采取有效的措施进行调控,有必要进一步挖掘引起生态福利强度变化的影响因素。考虑到数据的可得性,同时借鉴程艳茹[1]、龙亮军等[11]、张竞娴[12]和郭炳南等[13]的做法,选取如下变量作为影响因素:(1)产业结构(inst),用第二产业增加值与地区生产总值GDP的比值表示;(2)城镇化水平(urb),以各省市城镇人口数量与该地区总人口数量比值代替;(3)技术进步水平(tec),由于R&D活动是技术创新的源泉,是促进技术进步最直接的因素,因此,用R&D支出与GDP的比值表示;(4)对外开放水平(fdi),用各省市进出口总额占GDP的比重表示;(5)经济规模(gdp),以各省市的GDP表示;(6)人口密度(pd),用每平方千米面积上的人口数表示;(7)绿化程度(gl),以各省市的人均公园绿地面积表示。

(二)模型与回归

为了测算生态福利强度与各影响因素之间的关系,将生态福利强度(EIWB)作为被解释变量,上述影响因素为解释变量,建立如下面板回归模型:

EIWB=β0+β1inst+β2urb+β3tec+β4fdi+β5gdp+β6pd+β7gl+μ。

(8)

式中,β0为常数项;β1,β2,β3,β4,β5,β6,β7为估计参数;μ为随机误差。

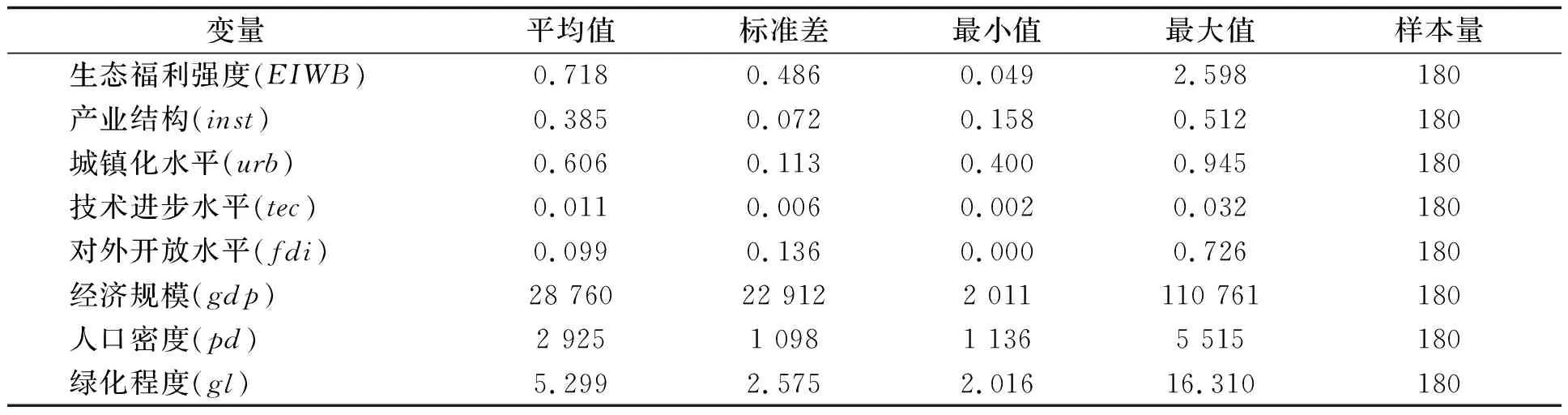

运用Stata16软件测算各因素对我国30个省市及各地区生态福利强度的影响程度,各变量的描述性统计结果如表3所示。

表3 各变量描述性统计结果

(三)结果分析

为避免出现伪回归现象,确保数据的平稳性,有必要对面板数据进行单位根检验,检验方法为HT检验和IPS检验。结果显示,在5%的显著性水平下,所有变量均通过了HT检验和IPS检验,可以进行多元回归分析。然后利用豪斯曼检验对面板数据模型进行选择,检验结果为p<0.05,故选取固定效应模型进行回归。模型回归时,为了避免解释变量和被解释变量差距过大,且为了使寻找解的过程变得平缓,对经济规模(gdp)、人口密度(pd)和绿化程度(gl)进行标准归一化处理。将处理后的变量及其他变量代入公式(8)中进行固定效应回归,结果见表4。

表4 全国及各地区固定效应回归结果

从全国来看,产业结构、城镇化水平、对外开放水平、经济规模均通过了1%显著性检验,其变动将对我国生态福利强度产生较大的影响作用,而技术进步水平、人口密度、绿化程度未通过显著性检验。

具体而言,全国及中部地区的产业结构(inst)与生态福利强度显著负相关,说明就全国整体和中部地区而言,相对合理的产业结构对生态福利强度产生了抑制作用。东北地区通过了显著性检验,但回归系数却为6.633,说明东北地区的产业结构对生态福利强度有着明显的正向作用,这是由于东北地区作为传统的重工业基地,有着较为单一的工业结构,而且过度依附高污染和高耗能产业,给环境带来了较大的负担。东部和西部地区的产业结构对生态福利强度的作用未能显现。

全国及东部、西部地区的城镇化水平(urb)与生态福利强度显著负相关,说明全国及东部、西部地区的城镇化水平对生态福利强度产生了抑制作用。经济发达的东部地区城镇化加速的时间较早且水平较高,高度的城镇化使更多的人享受到完善、科学的公共医疗体系和教育体系所带来的福利,整体生态福利水平有所提高。而西部地区疆域辽阔,人口分布稀疏,城镇化所带来的益处会更为明显,由此减少了生态消耗,提高了福利水平。中部和东北地区的城镇化水平未通过显著性检验。

全国及中部、西部地区的技术进步水平(tec)对生态福利强度的影响虽然不显著,但是回归系数为负,而东部和东北地区的回归结果则显著为负,这些都反映出技术进步对生态福利强度的抑制作用,这是因为技术进步能够使资源利用效率提高。中部、西部地区不显著,可能是因为对科技的投入未完全转化为生产力。

全国及东部地区的对外开放水平(fdi)与生态福利强度显著正相关,说明对外开放水平越高,生态福利强度越大。这可能是因为在对外开放的过程中,国外的一些污染产业转移到了我国(或东部地区),且外资多投放在高污染产业,这种产业转移严重影响了我国(或东部地区)可持续发展水平。而中部、西部和东北地区对外开放水平远不及东部地区,因此,对外开放水平对生态福利强度的作用未能显现。

全国及东部、西部地区的经济规模(gdp)与生态福利强度显著正相关,说明这些地区如果一味追求经济的快速增长,不注重经济的高质量发展或不考虑生态环境的承载能力,则会造成生态福利强度的提高。中部和东北地区均不显著,但回归系数前者为负、后者为正,说明这两个地区的经济规模对生态福利强度分别产生了抑制和促进作用,可能是因为近年来中部地区在经济上实现了持续、快速、健康的发展,经济的增长给生态福利水平的提升带来了潜在的正向影响,而东北地区却与之相反。

除中部地区外,全国及其他地区的人口密度(pd)与生态福利强度呈正相关,且只有东部地区和东北地区通过显著性检验。因为人口过于集中可能导致交通拥堵、资源短缺、环境污染等问题,这会严重影响居民的生活幸福感,不利于地区生态福利水平的提高。东北地区人口密度对生态福利强度的促进作用比东部地区更明显,可能的原因是:一方面东部地区的人口还在持续流入,未达到人口密度对生态福利水平负向影响的阈值,作用未充分体现出来;另一方面东北地区人口外流严重,地区空心化导致经济、教育和医疗水平发展滞后,由此加剧了对生态福利强度的促进作用。

除东部地区通过了显著性检验且回归系数为负外,全国及中部、西部、东北地区的绿化程度(gl)对生态福利强度的影响均不显著。绿化程度越高,空气质量越好,越有利于人的健康,福利水平越高。回归结果并不显著的地区,说明绿化程度不足,没有有效发挥绿化对于提高生态福利水平的促进作用。

五、结论与建议

本文从生态消耗和福利水平两个方面构建生态福利强度评价体系,然后通过熵权法和生态福利强度公式测算我国2015-2020年30个省市的生态福利强度,再以此为基础,建立固定效应面板回归模型来探究生态福利强度的影响因素。得出以下结论:(1)我国生态福利强度总体水平较低,且呈下降趋势,表明近年来生态系统服务效率有所提高,生态福利情况有所好转;(2)各地区之间生态福利强度呈现出明显的差异性,在空间上表现为东部地区>中部地区>东北地区>西部地区的生态福利优劣格局,此外,各省市之间也存在差异,除北京、江苏、广东等13个省市的生态福利强度持续上升外,其余省市的生态福利强度已逐步下降;(3)就全国而言,影响因素中对外开放水平、经济规模与生态福利强度显著正相关,产业结构、城镇化水平与生态福利强度显著负相关,技术进步水平、人口密度、绿化程度对生态福利强度的影响不显著。

据此,提出以下建议。

第一,东部地区的生态福利强度在全国处于最低水平,而中部、西部地区明显高于东部地区。因此,相关部门要对东部地区各省市进行政策引导,积极推动其与毗邻省市的经济合作和生态共同治理,发挥其辐射作用;中部、西部地区也应主动与东部地区进行信息交换和经验交流,对当地优资源势进行高效绿色的开发利用。

第二,因各影响因素作用效果不同,故各地区要因地制宜地确定发展策略,以便进一步调控生态福利强度。东部地区在对外开放的过程中,要谨防低附加值、高耗能企业的入驻,以免造成大量的资源滥用和环境污染,增大生态消耗,而且在扩大经济规模的同时要注重经济的高质量发展,并考虑生态环境的承载能力;中部地区需进一步激发创新潜力、扩大经济规模、提高城镇化水平,发挥技术进步、经济发展、城镇化对生态福利的协同作用,为区域高质量发展提供坚实基础;西部地区要在调整产业结构,提高技术进步水平、对外开放水平以及绿化水平上下功夫,使之能在提高生态福利水平中发挥作用;东北地区除需进一步加快产业结构的转型升级外,还需发挥对外开放对生态福利的促进作用。