关注实验方案设计 促进课堂深度学习①

——以 “实验:探究加速度与力、质量的关系”教学为例

任虎虎

(1.华东师范大学教师教育学院,上海 200062;2.江苏省太仓高级中学,江苏 苏州 215411)

深度学习的过程是学生在教师引领下,围绕具有挑战性的学习主题,全身心积极参与,体验成功、获得发展的有意义的学习过程。在这个过程中,强调理解学科的核心知识、把握学科的本质及思想方法、发展批判性等高阶思维能力,促进学生形成积极的内在学习动机、高级的社会性情感和正确的价值观。实验方案是指在实验探究中,为了解决特定问题,而制定出的一系列步骤和方法的具体描述,对促进深度学习有重要的作用。下面以“实验:探究加速度与力、质量的关系”为例进行具体阐述。

1 实验方案设计过程能促进课堂深度学习

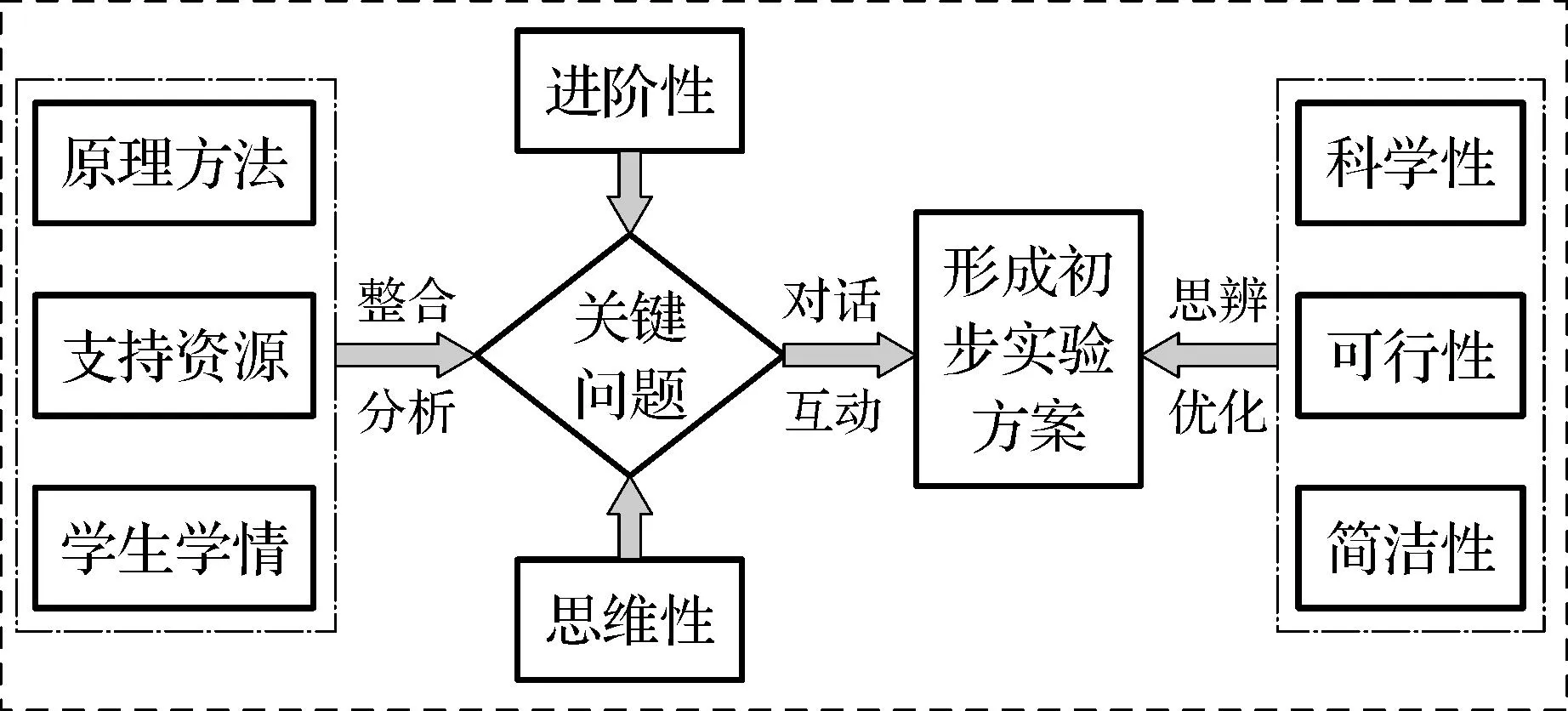

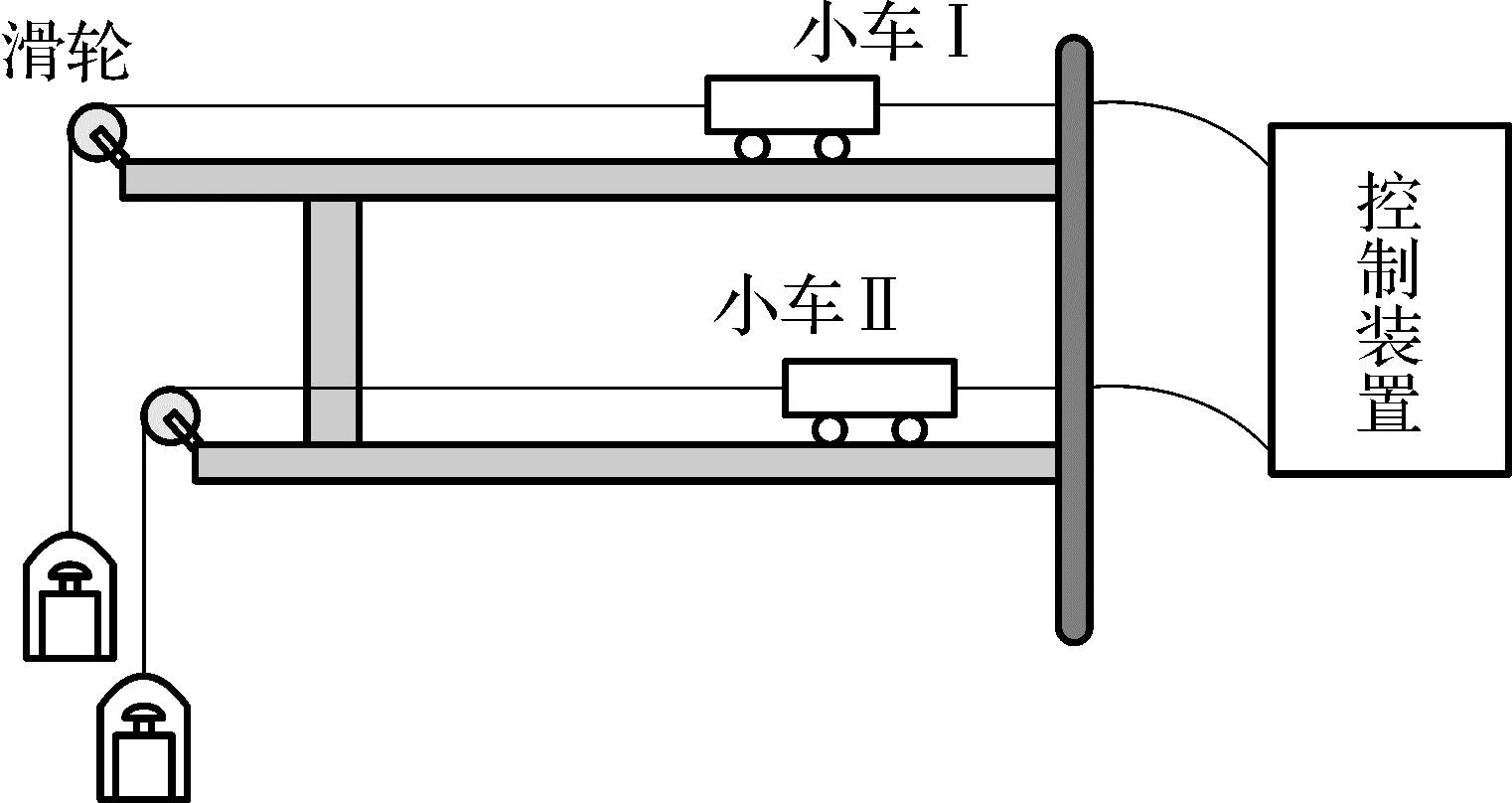

在设计实验方案时,需在实验操作前对整个实验进行整体的、理性的、可行性的思辨与分析,从实验的原理、方法、资源和学情出发,思考测什么、怎么测、用什么测等进阶性问题,确定初步的实验流程和方法,然后从科学性、可行性和简洁性等多个维度对其进行审视,进而优化改进。如图1所示,实验方案设计过程中蕴含着对知识本质的理解,包含着分析、评价和综合等高阶思维的应用,[1]是促进课堂深度学习的有效载体。[2]

图1

首先,实验方案设计是对科学方法的内化与应用。因为实验方案的设计需要依据一定的科学方法或原理,如探究力的合成实验所用的等效替代法,探究加速度与力、质量的关系实验所用的控制变量法和转化法,探究库仑定律所用的半分法等,所以实验方案的设计过程就是对科学方法的内化和应用过程。

其次,实验方案设计是对实验资源的整合与创新。[3]实验方案的设计会受到身边器材的限制和影响,因此要综合考虑,充分整合实验器材和实验环境,设计科学的、可行的和低成本的实验方案。

再次,实验方案的设计过程涉及对实验原理的分析、对初步方案的评价和改进、对实验资源的整合与创新等,所以实验方案的设计过程是培养和发展学生高阶思维的过程。[4]

2 促进课堂深度学习的实验方案设计策略

促进深度学习的实验方案设计策略主要为:基于基本问题搭建方案框架,基于互动对话实现思维进阶,基于资源整合的要求设计操作流程。

2.1 基于基本问题搭建方案框架

每个实验方案的设计都面临着一些基本问题:测量什么物理量?为什么要测量?如何测量?要用到哪些实验器材?操作流程是什么?把这些基本问题解决了,就搭建起了整个实验方案的框架。

在“实验:探究加速度与力、质量的关系”的教学中,首先引导学生对牛顿第一定律进行深刻分析:力是物体改变运动状态的原因,是物体产生加速度的原因。另外,物体的质量越大,惯性越大,运动状态越难改变,可以理解为:相同时间内,速度变化量小,即加速度小。所以物体的加速度与合外力和质量之间有某种关系,到底是什么定量关系?这就是本节课需要研究的核心问题,这个分析过程也解答了为什么要测量的问题。[5]

由于加速度和两个物理量有关,研究时要运用控制变量法,即先控制合外力不变,研究加速度与质量的关系,然后控制质量不变,研究加速度与合外力的关系。对于测量什么物理量的问题,答案其实很明确,就是测量物体的质量、所受合外力和加速度。对于如何测量的问题,学生很容易会想到用天平测量物体的质量、用弹簧测力计测量合外力、利用打点计时器测定加速度,要用到天平、弹簧测力计、交流电源、小车(研究对象)、一端带滑轮的木板、纸带和打点计时器等。至此,学生对这个实验方案的设计方法和用到的实验器材有了一个比较清晰的认识。[6]

2.2 基于互动对话实现思维进阶

在实验方案设计过程中,应满足认识内在逻辑性的要求。从一个具体问题出发,在对话互动中解决该问题后又会产生新的问题。在问题的不断解决、不断生成和不断对话互动中促进实验方案的完善,在一连串有内在逻辑关系的问题解决中实现思维从低阶走向高阶。

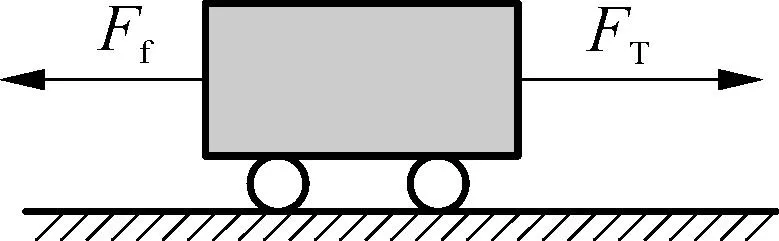

在“实验:探究加速度与力、质量的关系”的教学中,当控制合外力不变、探究加速度与质量的关系时,学生提出问题:如何控制小车所受合外力不变?很多学生指出:对放在水平面上的小车施加一个向右的拉力,由于存在摩擦力,只要拉力恒定,则F合=FT-Ff,合外力也恒定(图2),在此基础上进行深层次的师生互动对话。

图2

师:合外力恒定吗?谁有不同观点?

生:由于要给小车上加砝码,小车总质量增加,所以摩擦力要增大,合外力要减小。

师:采用什么办法可以控制合外力不变呢?

生:把每次改变质量后的摩擦力测出来,拉力也相应地增大,保持拉力和摩擦力之差恒定。

师:在理论上没问题,但是每次都要测量摩擦力,并增大拉力,操作上比较繁琐,有没有更简便的方法呢?

生:可以将木板的一端垫高。

师:这个想法很有创意,具体怎么做呢?

生:将木板一端垫高一定高度,如果小车在木板上面能向下做匀速直线运动,说明摩擦力被重力沿斜面向下的分力平衡掉了。

师:如何准确地判断小车是做匀速直线运动的呢?

生:通过观察。

师:只通过观察,不太可靠。有没有更可靠的方法呢?

生:在小车后面连上纸带,并启动打点计时器,待打点计时器正常工作后松开小车,如果纸带上打出的点间距均匀,说明摩擦力刚好被平衡。

师:在改变小车质量后是否需要重新平衡摩擦力?为什么?

生:不需要,因为小车质量增加,重力沿斜面向下的分力也会增大。设第一次平衡摩擦力的倾角为θ,则沿斜面方向上有Mgsinθ=μMgcosθ,所以小车质量增加时不需要重新平衡摩擦力。

师:平衡摩擦力后,在小车前面挂上细线,细线通过滑轮连接钩码,此时细线的拉力即为小车所受的合外力,细线的拉力是多少?

生:等于钩码所受重力的大小。

师:确定吗?对于这个问题大家可以分组讨论一下。

生:细线拉力的大小不等于钩码所受重力的大小,应该比钩码所受的重力小,因为小车沿斜面向下加速时,钩码也要沿竖直方向向下加速,钩码所受的合力应该向下,并没有处于平衡状态。

师:但为了测量的方便,通常认为钩码所受重力的大小约等于细线拉力的大小,即小车所受合外力的大小,那么这里需要满足什么条件呢?

生:因为砝码处于平衡状态时,其所受重力的大小等于细线拉力的大小,所以小车和钩码的加速度要比较小才行。

师:如何实现小车和钩码的加速度比较小呢?

生:钩码的质量远小于小车的质量。

师:在控制小车质量不变,探究其加速度与合外力之间关系时需要注意什么?

生:在增大小车所受合外力,即增加钩码的质量时,每次的增加量要少一点,防止增加后的钩码的质量不再远小于小车的质量。

师:如果将数字化实验系统(DIS)的力传感器固定在小车前端,直接测量出细绳的拉力大小,还需要满足砝码的质量远小于小车的质量这个条件吗?为什么?

生:不需要了,因为此时力传感器的示数就等于小车所受的合外力。

2.3 基于资源整合的要求设计操作流程

实验方案设计不应单纯地从原理和科学性出发,还需要考虑支撑实验探究的环境和资源,进行“双向”设计与检验,做到对实验资源的充分整合与创新应用,在此基础上形成实验探究的最佳操作流程。

在“实验:探究加速度与力、质量的关系”的教学中,需要在整合以上设计思路、实验器材和学生认知的基础上,结合用打点计时器研究匀变速直线运动的实验技能,引导学生进行小组合作,设计本实验的操作流程。

学生进行充分讨论后,小组派代表交流、相互评价,就实验操作流程达成以下共识:

(1) 将打点计时器固定在木板一端,在小车上连接纸带,使纸带穿过打点计时器的限位孔,再进行平衡摩擦力的操作;

(2) 用细线连接小车,跨过滑轮连接钩码,控制钩码的质量不变,打出一条清晰的纸带,然后在小车上加砝码,再打出一条清晰的纸带,重复操作3次;

(3) 处理从纸带上获取的数据,计算出对应的加速度,得到5组有关小车质量和加速度的数据,记录在表格中;

(5) 控制小车质量不变,增加悬挂的钩码质量,打出清晰的纸带,重复操作3次;

(6) 处理从纸带上获取的数据,计算出对应的加速度,得到5组有关小车所受合外力和加速度的数据,记录在表格中;

(7) 画出a-F图像,总结归纳得出结论;

(8) 进行综合分析,得出实验结论,并进行实验误差分析。

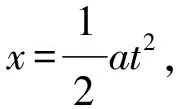

有些学生认为这个操作需要测量和处理的数据比较多,比较麻烦。有没有不用测量加速度就能得到加速度与合外力、质量的关系的方案?基于转化法的思想,引导学生设计得到新方案(图3)。

图3

先控制两砝码盘与砝码的总质量相同,两小车的质量不同。

(2) 控制两小车质量相同,持续给同一个砝码盘加砝码几次,比较两车的位移之比与合外力(砝码盘与砝码所受总重力)之比的关系,总结归纳得出实验结论。

3 结语

实验是物理学的基础,也是物理学习的基础。实验操作前的方案设计、操作后的数据处理和误差分析都有很大的教育价值。在每个实验方案的设计中要充分引导学生自主建构、理解内化和应用实践,教师切不可包办代替。实验方案设计是实验探究教学的核心,是发展学生高阶思维、促进深度学习的载体,是实现实验的育人价值的关键,需要持续关注与研究。