售电侧改革初期基于Stackelberg-Bertrand 博弈的电力市场价格形成机理研究

蒲勇健,高天华,黄毅祥

(1.重庆大学 经济与工商管理学院,重庆 400044;2.西北农林科技大学 经济管理学院,陕西 咸阳 712100)

0 引言

2015 年我国开启了新一轮电力市场改革,这次改革旨在有序放开输配以外的竞争性环节,允许社会资本参与配售电业务,让售电市场从垄断售电向多元化售电格局转变,其目标之一是放开售电市场,在售电环节引入竞争,通过竞争降低电价,从而降低企业的成本,促进经济增长。借鉴国内其他领域的改革经验[1],售电市场采用渐进的放开方式[2]:即监管部门通过行政手段将原电网公司或发电商直接垄断销售的电量,释放一部分给予市场,并按照市场化机制定价。因此售电侧放开后的电力销售,一部分仍然由电网公司或发电商直接销售(发电商直供电主要提供给工业大用户,电网主要提供给居民用户和公共事业单位用户);另一部分由售电公司从发电商批发购买电量后,再零售给用户(主要是中小企业),而售电市场是可自由进出的,如此售电行业就从原有的垄断性行业改革为竞争性行业。

根据《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发[2015]9 号)的规定,电网、发电商及其他社会资本均可投资成立售电公司。但由于电网的垄断地位,其投资成立的售电公司具有诸多限制[3],因此在实践中,主要有两类售电公司[4]:一类是发电商把原市场营销部门注册为售电公司(简称“寄生售电公司”)来参与售电,这类具有发电背景的售电公司能获得低成本电量,且在改革初期,其业务、财务等诸多方面未与母公司完全分离,所以成本仍能归入母公司,在理论上边际成本为零,在市场竞争中具有价格优势[5];二是由社会资本投资成立的售电公司(简称“独立售电公司”),这类售电公司虽然不具备价格优势,但能为用户提供多样化的增值服务,如节能管理、用电定制化等,节省了用户购买额外电力服务的交易成本(存在寻找信息,签约,违约惩罚等方面的额外成本),而寄生售电公司通常不具备提供这类增值服务的资源和团队,因此两类售电公司形成了各自的相对优势,在零售市场上展开竞争[6]。

售电侧开放后,已有大量的独立售电公司进入市场。调研发现,尽管寄生售电公司具有零边际成本优势,但在竞争中,独立售电公司也能以较高的价格与用户签约,即出现电价分叉效应,但也出现了独立售电公司不断进入和退出市场的现象[4]。因此研究零售电价的形成机理,探讨售电侧放开后售电公司的博弈行为和电价变化具有很强的理论意义和现实意义。

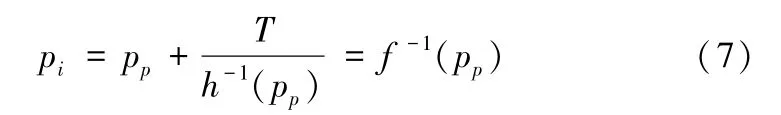

国内外关于售电市场的博弈研究,主要集中在以下三个方面:一是研究电力双边合约的博弈,这类文献重点分析电力合约对市场均衡的影响。代表性的有,Yu 等[7]在合作博弈的框架下研究电力合约的谈判,从数学上证明了电力合约能实现帕累托改进;蒲勇健等[8-9]利用Cournot 模型和Bertrand 模型研究电力差价合约的市场力抑制作用,表明差价合约是有力的规制工具。同时,部分文献进一步探讨合约的设计,比如Parlane 和Ryan[10]考虑了可再生能源发电的间歇和不确定性,分析发电商的最优合同;Yu 等[11]探讨激励相容的微网储能补贴合同,分析“自发电+储能”模式下政府补贴与微网储能的效率。二是研究市场主体的竞价策略和购售电策略,代表性的有,Banaei 等[12]在供给均衡模型的基础上,考虑了远期合约的影响,分析发电商在日前市场的竞价决策,并提出一种新的风险管理方法;石帮松等[13]探讨售电侧放开后不同类型的售电公司的竞价售电问题,各售电公司根据电价微增响应猜测来调整自身的竞价策略,类似的还有Kharrati 等[14]、Nojavan 等[15]、彭一海等[16]学者的研究。三是分析售电侧放开后电价的变化,代表性的有,黄毅祥和蒲勇健[17]构建售电市场的讨价还价博弈模型,探讨售电侧放开后,电力交易机制的改变并不能降低电价的内在原因;蒲勇健等[18-19]则构建售电公司之间的博弈模型,指出即使寄生售电公司具有绝对价格优势,但电力市场化依然可以提高市场竞争性,降低均衡电价;同时,黄毅祥等[20]从发电企业经理人行为的角度进一步探讨当前售电侧改革电价下降的内在机理,其研究表明改革取得的电价下降成效,更多的是行政作用的结果,而并非市场竞争的有效引入。

上述研究表明竞争机制的引入会深刻影响售电市场,但我国售电侧改革后市场的变化需要进一步分析,与现有文献不同的是:第一,目前的研究多为从不同的角度探讨竞争引入后电价的变化,本文却主要分析售电侧改革后电价的形成机理;第二,本文提出利用“经济剩余”的标准分析用户对售电公司的选择,并提出等剩余曲线;第三,本文将细致的分析两类售电公司之间的Bertrand 竞争,而现有文献对此研究不足,同时本文也将纳入更多的博弈主体,使得更加切合改革实际。

1 售电市场博弈关系

售电侧放开后,两类售电公司都作为中间商,首先在批发市场上从发电商购买电量,然后在零售市场上竞争售电,但值得注意的是,由于寄生售电公司并没有与母公司完全分离,其批发价格为零,且收益也将归属于母公司。与此同时,发电商将决定给予独立售电公司的批发电价,目前发电商部分电量按照目录电价销售,具有公共产品性质,余下部分电量则提供给电力市场按照市场机制销售,由于售电侧改革还处于早期阶段,提供给电力市场的电量基本还处于卖方市场,所以本文假定批发电价由发电商单方面决定。因此售电公司之间、售电公司与发电商之间是动态的Stackelberg 博弈,本文将采用逆推归纳法进行分析,且博弈的顺序为:第一轮,发电商决定给予独立售电公司的批发电价;第二轮,一旦决定了批发电价,独立售电公司与寄生公司之间就进行价格博弈,当前售电公司以赚取购售电价差为主,所以本文假定售电公司之间的竞争为价格竞争[5]。

此外,由分析可知,用户选择与哪类售电公司签约,表面上看可由售电公司的零售电价决定,然而影响用户选择售电公司的因素不仅是电价,还有用户获得的其他收益,包括独立售电公司捆绑式提供增值服务而节省的交易成本等。因此本文将采用经济学的标准方法假定用户选择售电公司的准则为:用户根据与售电公司签约带来的“经济剩余”的相对大小来决定签约对象,即用户选择与给其带来较大“经济剩余”的售电公司签约,经济剩余是指用户与售电公司签订购电合同后,预期获得的消费者剩余与节省的交易成本之和①“经济剩余”概念首先由Baran 和Sweezy 两位学者提出,其定义为一个社会所生产的产品价值与成本之间的差额[21]。此后,不同理论中有不同的定义方式,比如西方经济学中,把经济剩余定义为消费者剩余和生产者剩余之和[22];有的学者认为经济剩余是剩余价值的另一种中立性质的表述[23];还有的学者只是简单地把利润等同于经济剩余[24]。通过这些定义,经济剩余一方面表现为财富积累,另一方面表现为价值增值。以此思路,独立售电公司提供的增值服务同样包含有为用户创造的价值增值部分,因此本文定义经济剩余为用户获得的消费者剩余与节省的交易成本之和。。

通过对用户经济剩余的分析,本文将构建一个Stackelberg-Bertrand 价格竞争博弈模型对两类售电公司的电价分叉效应给予解释,同时刻画零售电价之间的数量关系。但是,在理论上存在的博弈均衡,现实情形中不一定出现,尽管两类售电公司存在各自的竞争优势,但也可能因为没有均衡存在而出现无休止的价格调整博弈,价格的不断调整会增加市场的交易成本,目前市场中出现的部分独立售电公司退出市场交易的现象或许正是这种原因所致,本文将通过博弈模型证明这一点。

2 模型构建

2.1 基本假设

假设1本文假定把某个经济区域内的发电商合并,即只存在一个发电商,同时寄生售电公司为其原营销部门,进而只存在一个寄生售电公司是自然的推论。

假设2由于改革初期,只放开了部分工商业用电,所以设电力市场上存在多个同质的用电企业,每个用户的逆需求函数为p=h(q),p,q分别是电价和需求量,h(·)为严格递减函数,存在逆函数h-1(·)。

假设3售电市场是自由进出的,为简化分析,本文假定售电公司只签约一个用户。设独立售电公司的固定成本为c,由于独立售电公司的主要业务为售电,其售电成本除购电成本之外,就只有由员工薪酬、固定资产折旧等构成的固定成本,因此设c为常数,同时假定独立售电公司在购售电过程中发生的变动成本仅由购电成本组成。T为给定的生产周期内独立售电公司能为单个用户节省的交易成本,z为独立售电公司给单个用户提供增值服务后能获得的利润,且同样为常数。

假设4假定发电商产能可以满足市场需求。中国电力供给在短期和特定区域内具有一定的波动性和差异性,但从长期来看全国电力供需形势总体平衡[25]。

值得注意的是,上述假设在一定程度上反映了独立售电公司的实际情况,独立售电公司具有常数成本的假设并不意味着没有考虑独立售电公司在提供增值服务时存在的成本,因为在考虑增值服务利润时,已经扣除了增值服务成本。同时,本文假定增值服务利润为常数,与售电量无关,这种假设在一定程度上也符合现实,因为一旦用户与独立售电公司签约,就能获得增值服务,与电量无关,只要在电力设备的负荷范围内,增值服务利润只与电力设备规模有关,而本文假定企业用户是同质的。

2.2 用户对售电公司的选择

在给定的时间周期里(譬如用户的一个生产周期),用户从独立售电公司按照价格pi购买的电量为qi,由于节省了交易成本T,所以用户的实际花费为piqi-T,于是用户购买单位电量的实际价格为pi-,因此就实际价格而言,用户的需求量为qi=,从而有

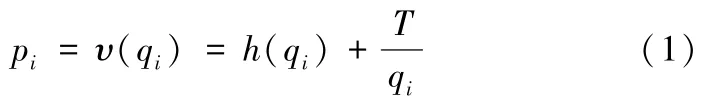

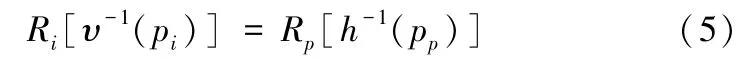

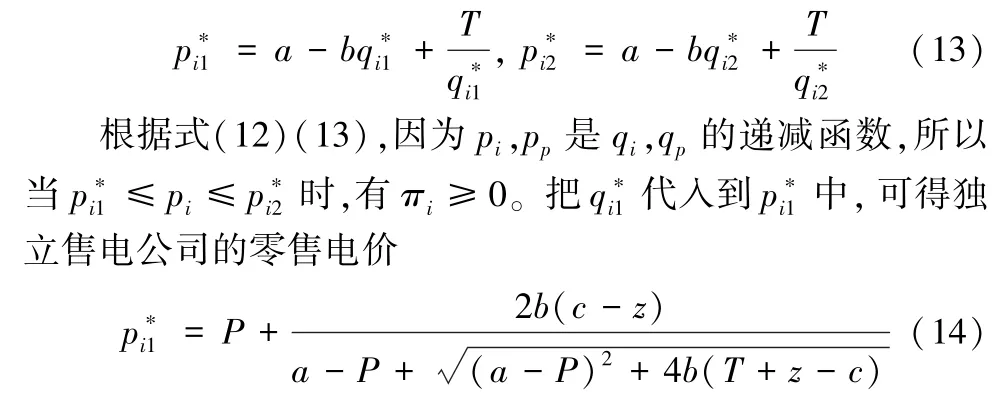

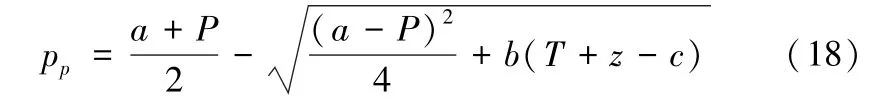

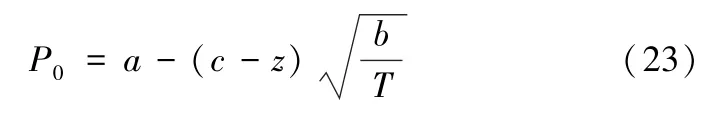

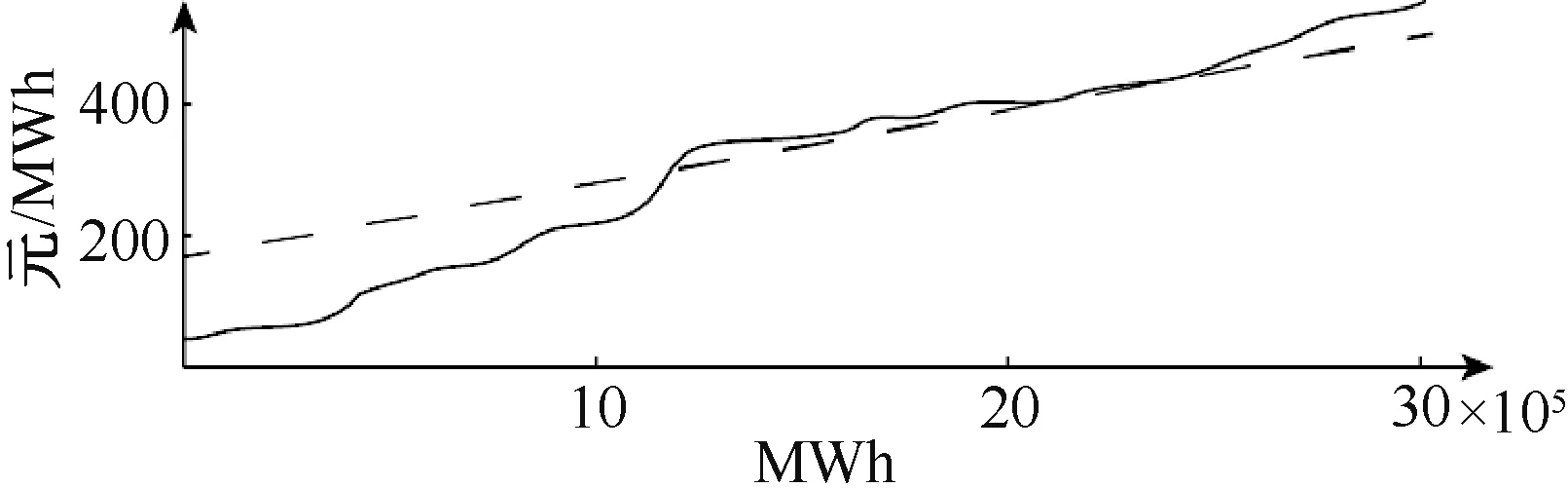

其中函数υ(qi)是严格递减的,由(1)可知,独立售电公司面临的逆需求曲线会右移,如图1 所示,在同样的价格水平下,用户将从独立售电公司购买更多的电量。

图1 独立售电公司面临的逆需求函数Figure 1 Inverse demand function faced by independent electricity selling companies

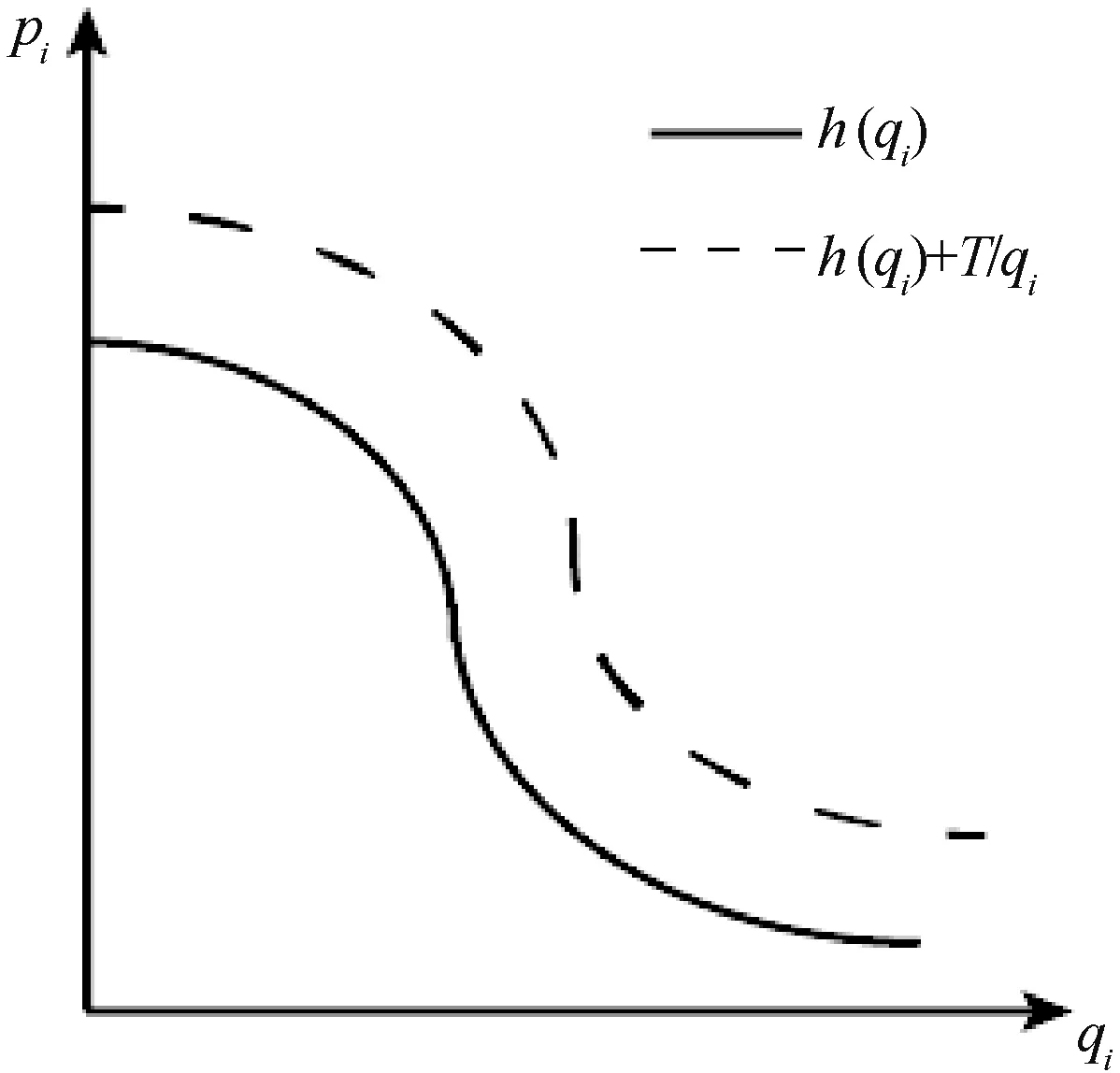

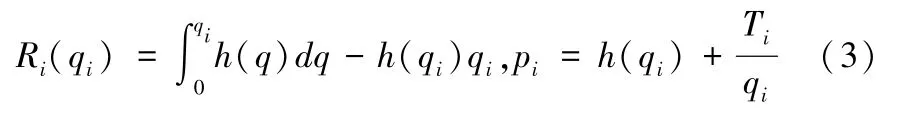

若用户与独立售电公司签约,那么用户的经济剩余为

式(2)中前两项代表用户的消费者剩余,将用户的零售价格pi=h(qi)+代入上式中,则(2)式可表示为

若用户与寄生售电公司签约,没有交易成本节省,经济剩余就为其消费者剩余,设用户从寄生公司购买的电量为qp,价格为pp,则与寄生售电公司签约后的经济剩余为

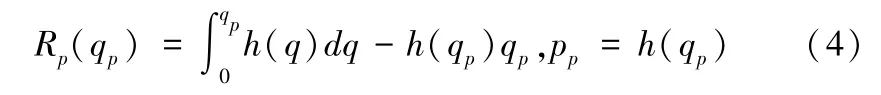

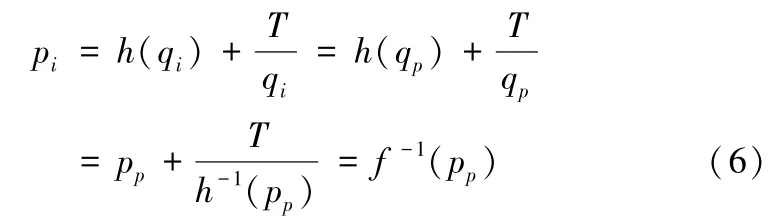

用户根据与售电公司签约后“经济剩余”的相对大小来决定签约对象,如果Ri >Rp,则用户从独立售电公司获得的经济剩余大于从寄生售电公司获得的经济剩余,此时用户将从独立售电公司购买电量;如果Ri 首先从简单的情形分析,给定一个潜在的用户,一个独立售电公司和一个寄生售电公司通过价格竞争来争取该用户的签约机会。两类售电公司在价格竞争中的降价行为存在价格下限,因为寄生售电公司的边际成本为零,所以其零售价格下限为零,但此时寄生售电公司将退出市场,而独立售电公司由于其利润不可能小于0,因此其零售价格下限由其成本决定。 由式(3)(4),Ri,Rp为qi,qp的严格递增函数,如果pi=pp,则h(qi)+=h(qp),而h(·)为严格递减函数,因此存在qi >qp和Ri >Rp,于是寄生售电公司具有降低电价的动机,以竞争该用户签约,故存在pi >pp的可能性,使得独立售电公司与寄生售电公司给用户提供同样大小的经济剩余,因此存在两类售电公司的零售电价分叉效应。 令Ri(qi)=Rp(qp),则 由式(5)可知,pi,pp之间存在一种隐含的函数关系pp=f(pi),本文称给用户提供相同经济剩余的电价组合(pi,pp)满足的曲线为“等剩余曲线”,有如下定义1: 定义1独立售电公司与寄生售电公司的某些零售电价组合,使得用户能从两类售电公司获得相同的经济剩余,则称由这些零售电价组合构成的曲线为等剩余曲线。 由等剩余曲线的定义,由于Ri,Rp分别为qi,qp的严格递增函数,所以两类售电公司在提供等经济剩余时,售电量将相等,即由Ri(qi)=Rp(qp)有qi=qp,同时在等剩余曲线上有pi >pp,而寄生售电公司的零售电价满足pp≥0,因此在等剩余曲线上的零售电价满足不等式关系pi >pp≥0。 将qi=qp代入(1)中可得等剩余曲线,即 于是有如下命题1: 命题1两类售电公司在价格博弈中,等剩余曲线为 可以看出,f-1(pp)是严格递增函数,所以等剩余曲线f(pp)也为严格递增函数。此外,设pi0为使得f(pi0)=0 的常数,即当独立售电公司把电价降为pi0时,寄生售电公司要把电价降为零才能提供相同大小的经济剩余,但此时寄生售电公司会退出市场。 由对用户的分析可知,两类售电公司为争夺用户签约,双方价格必然会满足等剩余曲线,否则一方可采取更低的价格吸引用户。为刻画pi,pp之间的数量关系,设用户的逆需求函数为h(q)=a-bq,b >0 且为常数,a >0 为目录电价,是电力市场上的最高电价,当零售电价高于a时,用户将从电网按照目录电价购电。由逆向归纳法,首先分析零售市场上两类售电公司的价格博弈,假定售电公司只能与一个用户签约,那么独立售电公司的利润函数为 其中,P为发电商给予独立售电公司的批发电价,将需求函数pi=h(qi)+代入到式(8)中得 取得最高利润时的产量和利润分别为 进而得到使独立售电公司利润为零时的电价为 由式(14),若c 此外,售电行业是自由进出的,如果某个独立售电公司的利润大于零,即零售电价pi∈,则会吸引新的独立售电公司进入市场,独立售电公司之间的价格竞争将会导致降价以争取用户,从而使得每一个独立售电公司的零售电价都为取得零利润时的价格。 接下来分两种情况讨论两类售电公司之间的价格博弈: 首先将pp=a-bqp代入(7)中求出等剩余曲线 由于a为目录电价,所有的电价不可能大于a,而 这与pp≤a矛盾,因此有如下命题2: 命题2如果独立售电公司的零售电价为,则在等剩余曲线上,寄生售电公司的零售电价为 令式(17)为零,可求出pi0=,同时将(14)代入(17)中得到寄生售电公司在提供等经济剩余时的零售电价 然后分析寄生售电公司的决策,如果寄生售电公司的售电量为qp,由于其边际成本和批发电价都为0,所以利润函数为 其利润最大时的售电量和最大利润分别为 1)若pp >,即P >,此时如果寄生售电公司将零售电价降低到,既可以将独立售电公司挤出行业,也能获得最大利润,但由于售电公司只和一家用户签约,寄生售电公司只能获得一家用户签约机会,其余的用户将以较高的零售电价与独立售电公司签约。 2)若pp <,即P <,此时寄生售电公司有降低电价挤出独立售电公司的动机,但没有最优化的零售电价,因为在pp <的价格区域里,寄生售电公司总有提高零售电价的动机,随着零售电价的不断提高,寄生售电公司的利润不断增加,一旦零售电价提高到,独立售电公司又会进入行业,因此寄生售电公司又存在降低电价将独立售电公司挤出行业的动机,显然这种情形不稳定,没有均衡状态。 3)若pp=,即P=,此时与情形2)一致,寄生售电公司有降低零售电价将独立售电公司挤出行业的动机,但没有最优化的零售价格,所以没有均衡状态。综上分析,可得到结论1: 结论1在零售市场价格竞争中,当≤pi0时,独立售电公司将挤出寄生售电公司,且零售电价趋于;当>pi0时,售电市场不一定存在博弈均衡。 由结论1,当独立售电公司的电价pi≤pi0时,寄生售电公司会被独立售电公司挤出售电行业,而当pi∈时,独立售电公司才有非负的利润,因此独立售电公司能挤出寄生售电公司并能存在于售电行业的充分必要条件为≤pi0,即: 由式(14),令g(P)=,可知函数g(P)是P的严格递增函数,由于目录电价a是市场的最高电价,所以应存在约束g(0)≤a,从而有 设当前目录电价满足不等式(22),否则无实际意义。同时设g(P0)=a,那么发电商批发电价P必会满足P≤P0,经计算可得 进一步设g(P1)=,那么在满足约束P≤P0的前提下,独立售电公司能通过价格战挤出寄生售电公司的条件是P≤P1,下文分三种情形进行讨论: 2)当g(0)≤ 图2 电力零售市场竞争均衡示意图Figure 2 The competition equilibrium of electricity retail market 综上分析,得到本文的结论2: 结论2在售电市场的价格博弈中,若批发电价P∈(0,P1],独立售电公司将挤出寄生售电公司,且零售电价将趋近为;若批发电价P∈(P1,P0],独立售电公司将无法挤出寄生售电公司,售电市场可能会出现不稳定的价格调整博弈。 根据结论2,发电商可以把批发价格P设定在P1 但P1 面对零售市场的博弈,发电商将选择利润最大化下的批发价格。由于电力市场改革还处于早期阶段,提供给电力市场的电量基本还处于卖方市场,发电商仍然具有较大的电价决定权,所以在第一阶段中,批发电价由发电商单方面决定,如此所分析的两阶段动态博弈就可以获得子博弈精炼纳什均衡。设行业里存在n+1 个售电公司,当两类售电公司共存时,只存在n个独立售电公司,另外设发电商成本函数为二次形式cg=0.5eq2+kq+d,其中e >0,k≥0,d≥0,皆为常数。 当批发电价设定在0 但同时本文也考虑,虽然发电商把批发电价设定在P1 当两类售电公司共存时,独立售电公司与寄生公司的零售电价分别为和pp=,且两类售电公司的零售电量相等,即qp=,那么发电商的利润函数为 同样最大化式(25),可得发电商最优的批发电价和最大利润。 此外,目前电力市场改革还处于早期阶段,发电商释放给电力市场的电量有限,并不一定能满足用户的需求,所以在模型上,还不能够简单地按照用户需求曲线来决定用户的需求量,因为发电商的市场化销售电量可能小于用户的市场需求量,那么要处理独立售电公司与用户之间的交易合约,需要使用非线性规划的方法。鉴于当前电力市场供需平稳的总体态势,本文只考虑发电商的市场化销售电量足够大,能够满足用户的需求,如此就可以不考虑发电商的产能上限约束,可通过用户的需求曲线直接决定用户的需求量。 本小节以广东电力市场的数据模拟售电侧开放后,发电商和两类售电公司的博弈行为以及电价的变化。 发电商的成本参数来源于广东开展的月度市场,在估计过程中,采用以下假设:首先,假定阶梯式的供电报价曲线代表发电商真实边际成本;其次,用一条线性曲线来近似这条曲线,该线性曲线对应于发电商二次成本函数导出的边际成本,因为线性曲线是发电商报价曲线较差的近似,所以本文使用二次成本函数来近似发电商成本,k,e分别表示该线性曲线的截距和斜率;最后,因为本文假定电力市场上只存在一个发电商,所以估计的参数代表发电商成本的平均水平,图3 表示了发电商总报价曲线。 图3 广东电力市场2017 年3 月发电商总报价曲线Figure 3 Supply curve of all generators in the Guangdong Province electricity market (03/2017) 根据图3,可估计e=0.00028,k=180,d=0,设电力市场上存在20 个用户,且电力需求弹性为b=0.01。根据国家发改委、国家能源局联合下发的《售电公司准入与退出管理办法》,售电公司的最低资产总额在2000 万元,并且拥有至少10名专业人员,因此假定在用户的一个生产周期里(譬如一个月),独立售电公司开展售电业务的固定成本c为100 万元,其中包括了员工薪酬和资产折旧等费用。同时根据现有市场水平,工业用户的一般购电目录价为685 元/MWh,因此设定目录电价在400 元/MWh 到900 元/MWh 之间变化。增值服务给每个用户带来的成本节省T的平均水平为8 万元,z在2 万元到5 万元之间变化。如果发电商把批发电价设定在0 图4 z 和a 对批发电价的影响Figure 4 The impact of z and a on wholesale electricity price 图5 z 和a 对独立售电公司零售电价的影响Figure 5 The impact of z and a on retail price of the independent electricity selling company 从图4 和图5 可知,随着目录电价的增加,批发电价和零售电价都会上升,表明目录电价会引导市场参与者形成一致的价格预期;同时随着增值服务利润的增加,批发电价和零售电价都会下降,表明当增值服务能创造更多利润时,独立售电公司会主动降价,进而引导批发电价下降,这意味着独立售电公司在降低市场均衡电价中起到重要作用,随着增值服务的不断完善,电价呈现下降的趋势,因此在售电市场中引入竞争在一定程度上能引导电价下降。 另外,寄生售电公司由于要保持足够的竞争力,会在等剩余曲线上选择电价,所以其零售电价的变化与独立售电公司零售电价基本一致,本文略去分析。 接下来,分析独立售电公司固定成本c、增值服务的成本节省T对批发电价、零售电价带来的影响,设此时目录电价为685 元/MWh,增值服务的利润为3 万元,固定成本在80万元到150 万元之间变化,增值服务的成本节省在5 万元到10 万元之间变化,如图6 和图7 所示。 图6 T 和c 对批发电价的影响Figure 6 The impact of T and c on wholesale electricity price 图7 T 和c 对独立售电公司零售电价的影响Figure 7 The impact of T and c on retail price of the independent electricity selling company 从图6 和图7 可知,随着独立售电公司固定成本的增加,批发和零售电价呈现缓慢的下降,表明当独立售电公司的规模越大时,能从发电商获得成本更低的电量,零售电价因此也会下降,具有规模效应,所以也意味着培育独立售电公司能带来更低的电价;同时当增值服务为用户节省的成本增加时,两类均衡电价都会提高,因为随着增值服务的不断改进,能为用户节省更多的成本时,用户会更加倾向于从独立售电公司购电,需求量的增加会导致价格的上升。 最后图8 和图9 比较了发电商将批发电价设定在P1 图8 两种情形下发电商利润的比较(其一)Figure 8 Comparison of electricity supplier′ profits under two scenarios 图9 两种情形下发电商利润的比较(其二)Figure 9 Comparison of electricity suppliers′ profits under two scenarios 本文以我国电力市场售电侧改革为背景,通过构建等剩余曲线和Stackelberg-Bertrand 价格竞争博弈模型,分析市场主体之间的博弈行为,以及电价的形成机理和变化规律。 研究发现:(1)改革初期,价格竞争使得两类售电公司为争取用户而提供相等的经济剩余,所以形成了两种水平的零售电价,解释了目前市场出现电价分叉效应的内在原因;(2)寄生售电公司的存在会使市场竞争出现不稳定、非均衡的结果,电价的无规律波动,会增加交易成本,但发电商在两类售电公司共存时能获得更大利润,因此发电商具有促使两类售电公司共存的动机和激励,从而为目前独立售电公司不断进入和退出市场的不稳定状态提供了解释;(3)设置批发电价上限,能促进售电市场形成稳定的均衡,有利于独立售电公司参与市场竞争,实现寄生售电公司退出市场或转变成独立售电公司;(4)独立售电公司提供的增值服务的价值不断提高时,会引导均衡电价的下降,表明独立售电公司在降低电价中的重要作用,同时均衡电价也受到目录电价、独立售电公司固定成本等综合因素的影响,各因素导致的电价变动趋势存在一定差异。 当然,目前中国售电侧改革仍处于初期,“初期”与“远期”并非从时间上定义,而是从电力市场改革的深度上确定,“初期”指电力市场改革还处于浅表层次,“远期”指改革基本上完成,处于深度改革进程中。本文的研究是在售电侧开放初期的环境下展开,提出一个分析框架,在后续的研究中,将预测改革远期的产业组织演化和电价趋势,另外,本文假定售电公司只签约一个用户,是因为售电市场放开初期,大多售电公司只能竞争自身特定区域内的用户,没有足够实力去竞争所有用户,因此简化处理,但随着改革的不断深化,这将不符合现实,所以在后续研究中,会放开这个假定。2.3 等剩余曲线

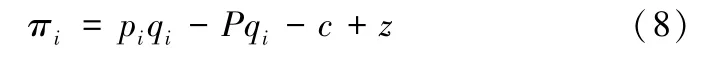

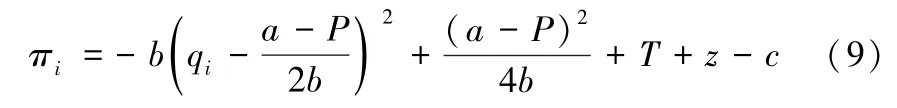

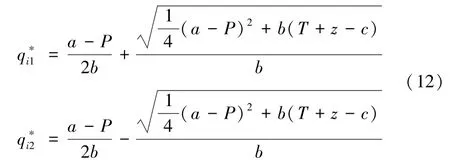

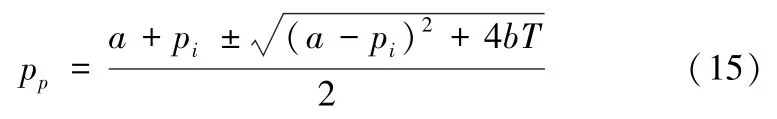

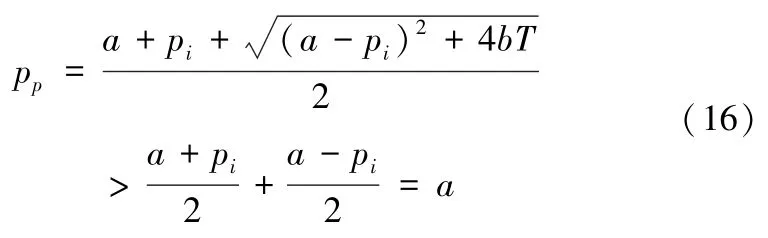

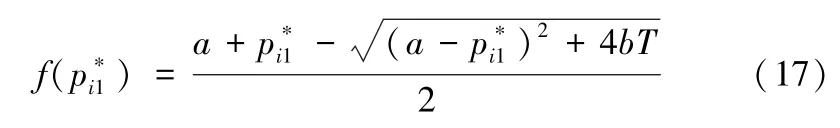

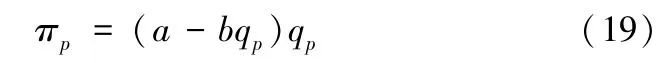

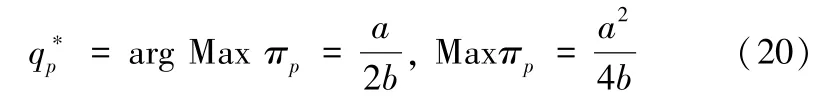

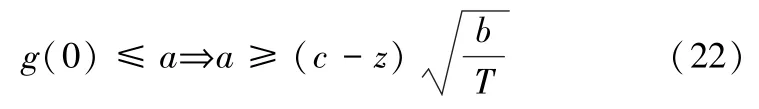

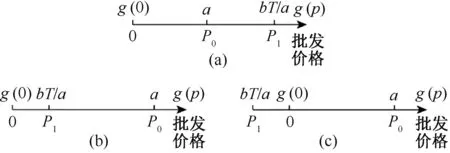

2.4 零售市场的博弈分析

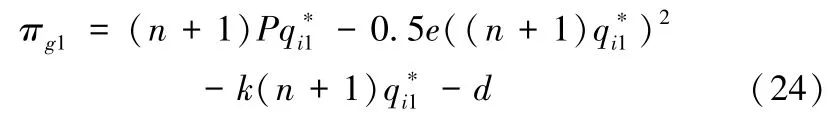

2.5 最优批发电价的决定

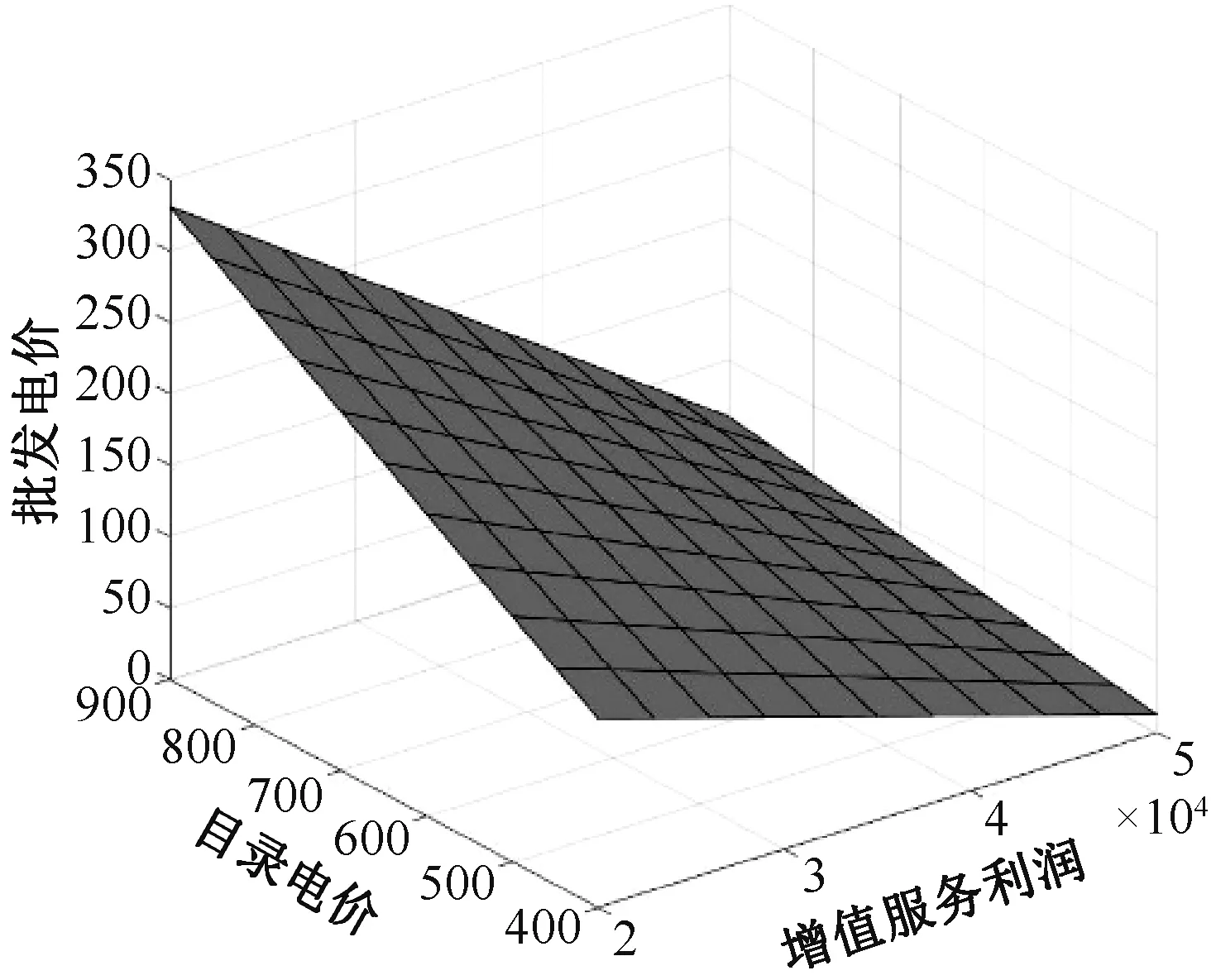

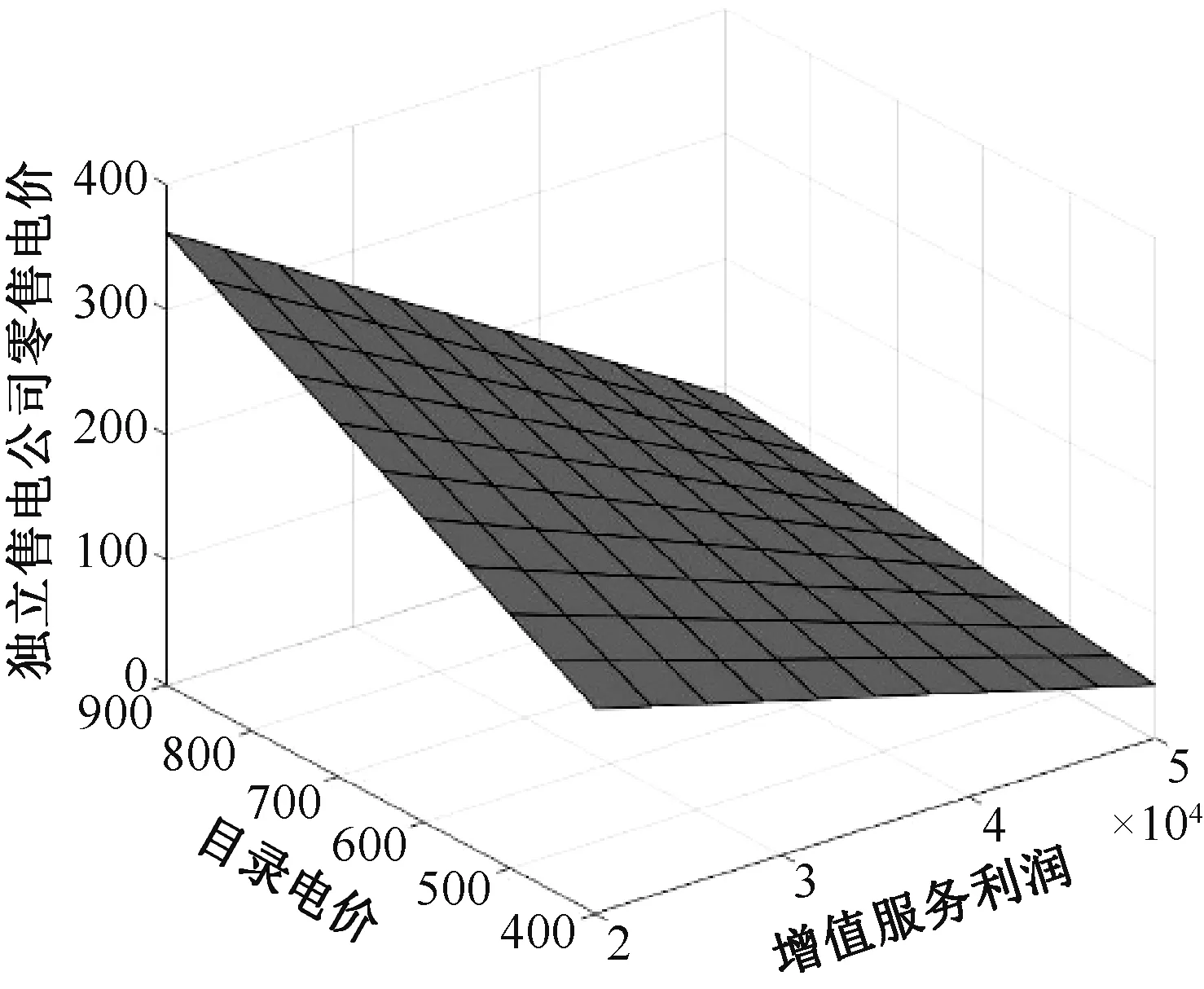

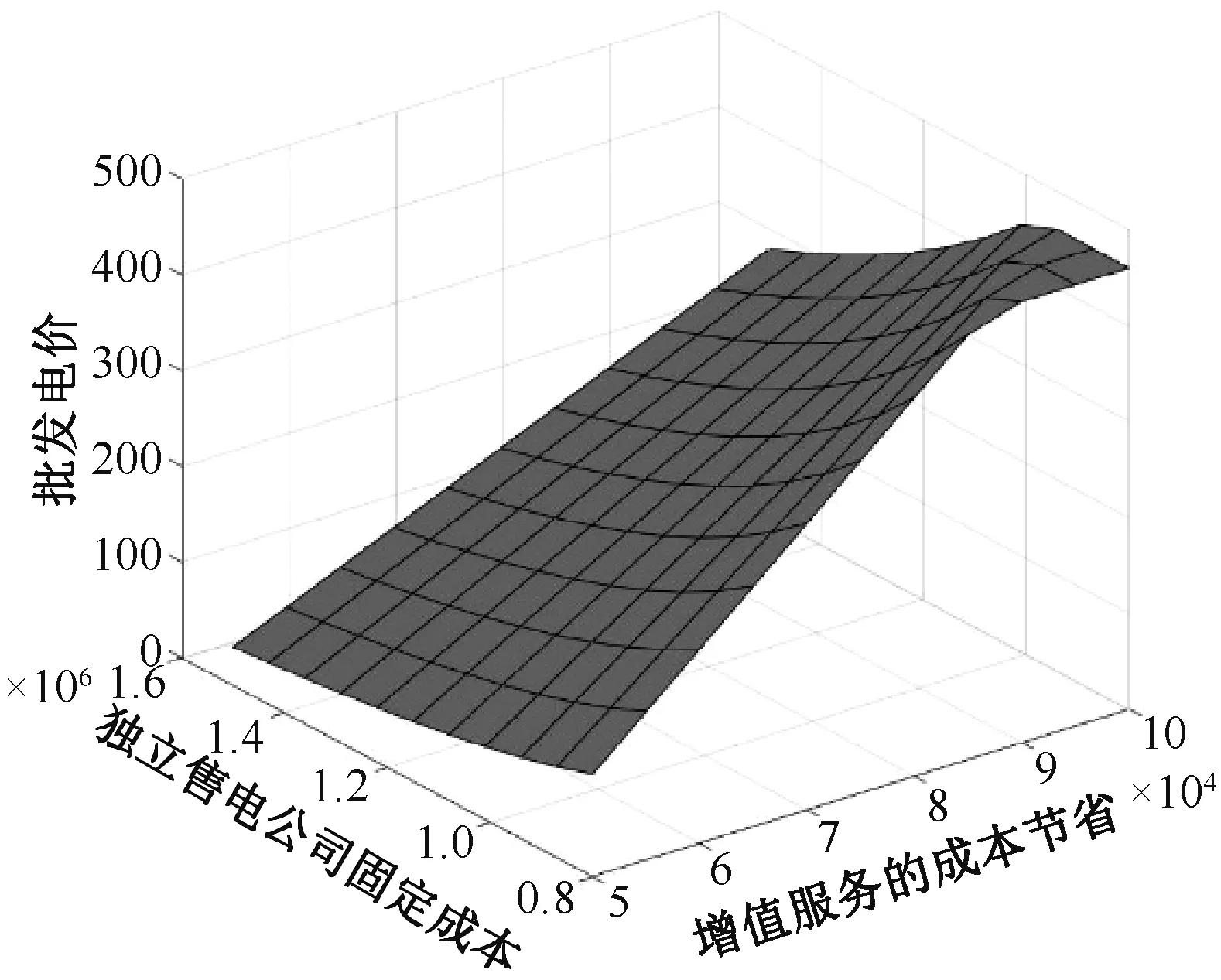

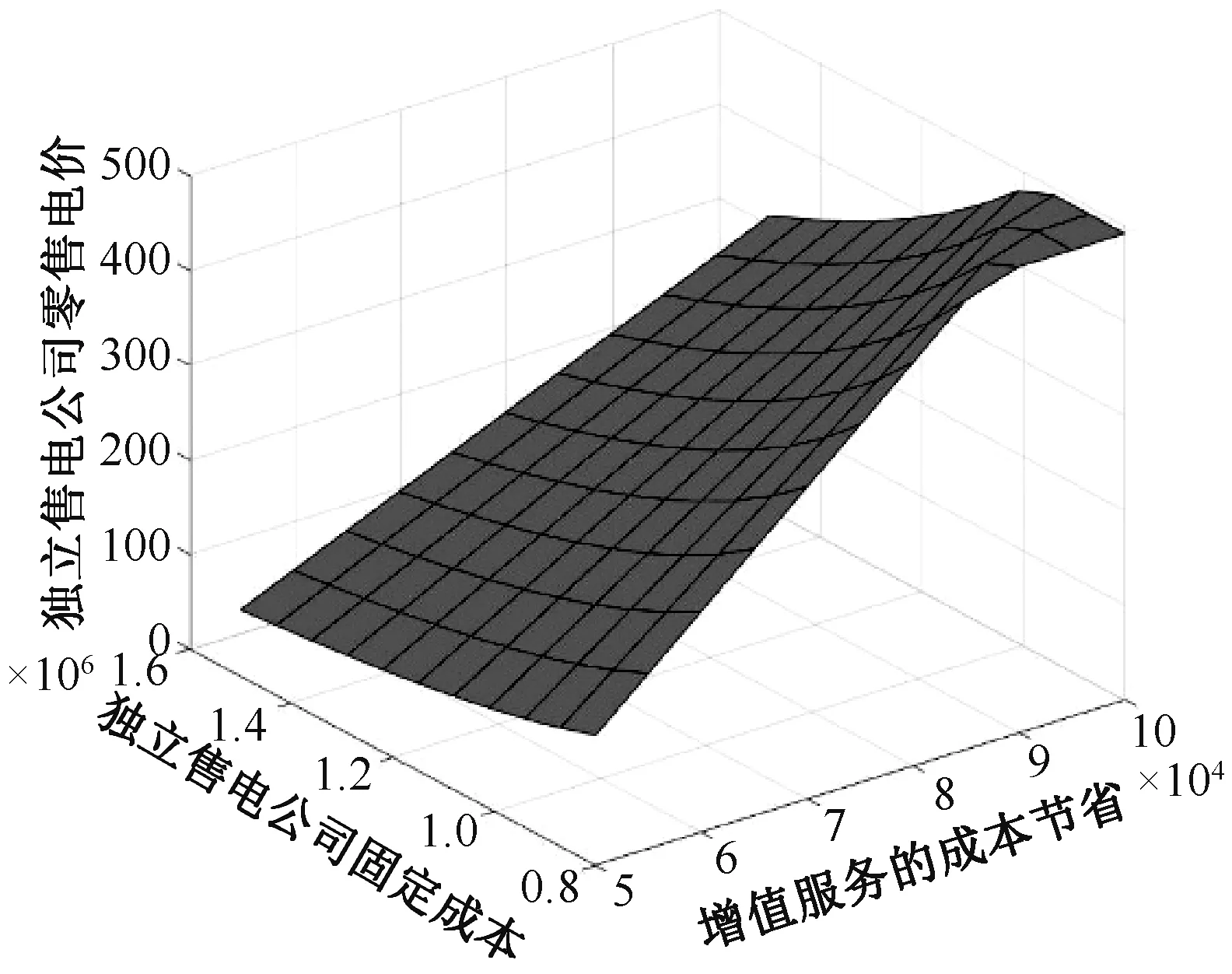

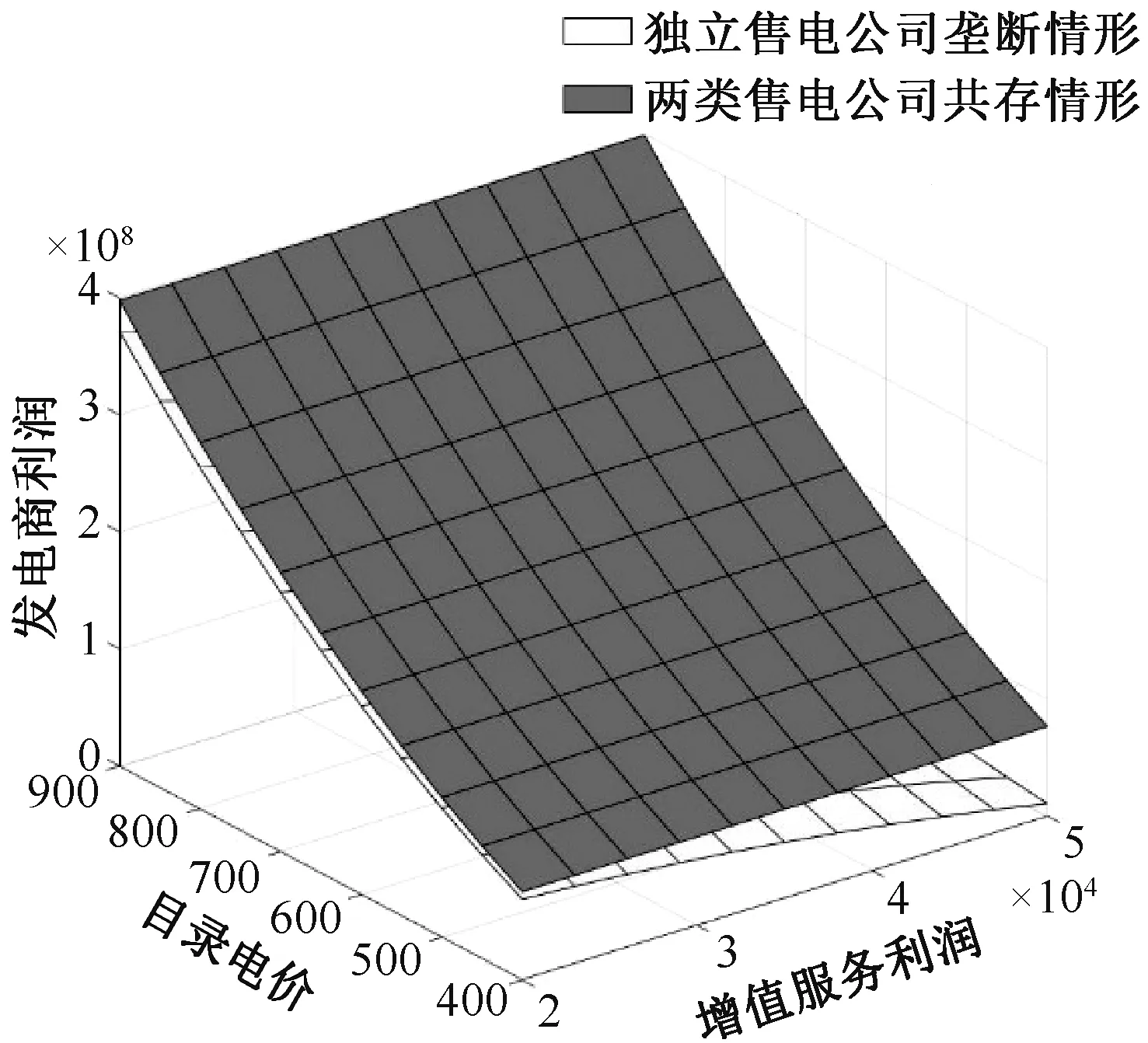

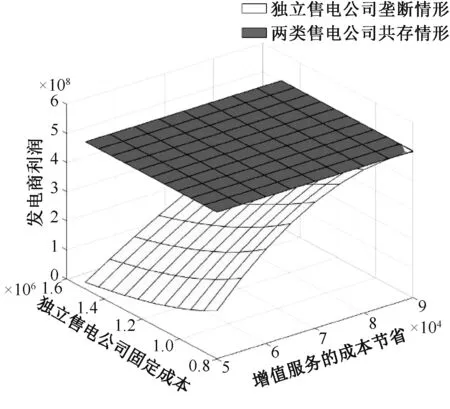

3 数字模拟

4 结语