分层式主动均衡方法研究

王 俊,尹志勇,王 勇,郭 鑫,任晓琨

(陆军工程大学石家庄校区 电气与电力工程教研室,石家庄 050051)

1 引言

随着可再生能源开发利用,微电网技术逐步应用到军营、边防哨所和野外供电中,有效扩展了军用供电保障方式[1]。微电网技术中,储能系统发挥着举足轻重的作用,其中磷酸铁锂电池具有工作电压高、体积小、使用寿命长、经济环保等优点,在储能电站中被广泛使用[2]。在储能系统中要将大量的单体电池串并联起来,才能实现高电压高容量的使用需求[3]。由于制造工艺复杂,电池生产出来时存在的初始状态不一致性,造成电池串联成组使用时的“先天性”差异,且无法从根源上消除[4]。而使用条件不同和不合理工况将会加剧初始不一致性,造成电池使用性能的下降,进而影响储能系统安全可靠运行[5]。

通过提高生产工艺和成组前筛选,可以降低电池初始状态的差异性,而使用中形成的不一致性则需要均衡技术来解决。目前均衡技术主要有2大类[6,7]:一是基于电阻的能耗型均衡,又称为被动均衡[8],该方法结构简单、易于控制、成本低,被广泛应用于工程实践中;二是基于储能元件的非能耗型均衡,又称主动均衡,根据能量转移载体不同,可分为电感式均衡[9]、电容式均衡[10]、变压器式均衡[11]和DC/DC变换器式均衡[12]等,具有均衡电流大、速度快、能耗低等优点,是当前均衡技术的研究重点之一。通过对上述主动均衡方式的拓扑结构、均衡效率、均衡速度、控制复杂度等方面分析对比,发现单一主动均衡方式在储能系统中使用时存在均衡速度慢、效率低等问题。文献[13]提出混合式2级均衡方案,通过底层Cuk变换器和顶层反激变压器相结合的拓扑结构,有效提升了长距离能量均衡效率和速度,但存在变压器制作复杂、结构体积大、扩展性不足等问题;文献[14]提出2组分层式均衡方案,底层和顶层均利用Buck-Boost均衡电路来实现电池单体间及电池组间均衡,其中顶层结构是将整个电池串分为2个电池组,从而缩短均衡路径来提高均衡效率和速度,但电池数量多时依然存在均衡路径过长问题。

为了解决上述储能系统中均衡方法不足,本文采用基于荷电状态的分层式主动均衡方法,将串联电池组分成若干个电池单元,利用Buck-Boost均衡电路实现单元内电池单体的双向能量均衡,使用单电感均衡电路完成电池单元之间的能量均衡,这样既发挥了各均衡方式的优势,又克服了不足,特别是缩短了均衡路径长度,取得较好的均衡效果,且在拓扑结构和控制复杂度上适中,可实现模块化设计,集成度较高,利于扩展使用。

2 分层式均衡拓扑结构及工作原理

分层式主动均衡结构主要由电池状态检测电路、均衡主控制器、驱动电路、顶层均衡器、底层均衡器等构成,其整体结构如图1所示。对串联单体电池分组设置,将m×n节电池分成m个电池单元,每个电池单元有n节单体电池,当电池不够平均分配时,最后一个电池单元内电池数量可按小于n设置。依靠电池管理系统数据采集模块及相关芯片,完成单体电池及电池单元的状态计算,通过均衡主控制器和驱动电路,实现电池单元内和电池单元间2层能量均衡,最终实现串联电池组内所有单体电池的一致性均衡。

图1 分层式主动均衡系统结构

2.1 底层均衡拓扑及工作原理

图2 Buck-Boost型均衡电路

Buck-boost均衡电路主要由功率电感、MOSFET开关管、二极管等组成,当电池单元内的不一致性满足均衡条件时,通过PWM驱动电路控制开关管导通和关闭,从而形成基于功率电感的充放电回路,实现单体电池能量转移。考虑到均衡能量损耗问题,以相邻电池能量转移效率为0.95为例计算,电池串中从首节到末节能量均衡效率为0.95n,超过12节串联时,能量转移效率低于50%,故对单元内电池串联数量要适当控制,数量在12节以内为宜。

电池单元内均衡具体工作过程如图3所示。假设电池B1的能量高于电池B2,首先是电感充电过程,即电池B1放电阶段。PWM控制电路发出驱动信号,开关管M1导通,电池B1、电感L1和M1组成放电回路,如图3中实线圈所示。根据电感物理特性,电感电流从零增长,电感值一定时,Imax大小取决于开关管的导通时间,此过程中电池B1的电能转换为磁能存储在电感L1中,电池B1的能量减少。而后进入电感放电过程,即电池B2的充电阶段。开关管M1关闭,B2、L1和二极管D2组成放电回路,如图3中虚线圈所示。由于电感L1中的电流不会突变,放电电流将从Imax开始减小,电流方向为逆时针,此过程电感释放存储的磁能,电池B2充电。随着放电电流减小,二极管D2正向导通电压和放电回路电阻压降之和小于电池电压时,电感停止放电。

图3 Buck-Boost型均衡充放电过程

当单元内电池不相邻时出现不一致,则按照从能量最高单体向最低单体的路径,中间电池作为能量转移中间站,逐个充放电传递能量,最终完成电池单元内的一致性均衡。

2.2 顶层均衡拓扑及工作原理

电池单元间均衡拓扑由一个功率电感和若干开关管组成,其结构如图4所示。首先将每个电池单元作为一个“大电池”,这样整体串联的电池组就被划分为若干个“大电池”,等同于减少了串联电池数量,然后采用单电感均衡方式对任意两不均衡电池单元间进行能量均衡。通过与底层均衡单元配合,改变了单电感均衡方式不适合多电池串联均衡的不足,提高均衡效率与速度,降低了控制复杂度。

图4 上层单电感均衡电路

顶层均衡过程包括电感充电和放电2个阶段。假设电池单元1能量最高,电池单元3能量最低,达到均衡开启条件后,能量均衡过程如图5所示。

图5 单电感均衡充放电过程

在PWM驱动电路控制下,充电阶段开关管S11、S22导通,电池单元1通过开关管对电感进行充电,电流沿图5中红色实线箭头方向,电能转换为电感磁能储存起来;放电阶段,控制信号驱动开关管S14、S23导通,电感通过开关管回路对电池单元3进行充电,电流方向如图5中紫色虚线箭头所示,电磁能转化成电能,这样电感就完成一次充放电,在PWM控制电路作用下,重复上述过程,直至达到均衡关闭条件,而后进入下一对电池单元均衡过程。

2.3 电路参数计算

分层式主动均衡设计主要是基于功率电感实现单体电池到单体电池、电池单元到电池单元之间能量转移,在此过程中电感工作状态至关重要。考虑到均衡过程中磁饱和及均衡电流大小控制问题,本文采用电感断续工作模式(DCM)进行均衡。

对于少数民族连片特困乡村来说,在历史上即存在着政治、经济、文化落后的情况,并且多数人口受教育水平不高,导致素质较为低下、思想观念相对陈旧,以此为基础,乡村中存在着脏、乱、差的环境情况,并且难以得到有效治理。与此同时,多数人口不能够对生态文明建设进行正确的理解和认识,所以对于生态文明建设的参与度较低,对生态环境的保护也相对较为冷漠,不能够对政府的各方面政策进行积极的配合[1]。

假设电池B1的电压U1大于电池B2的电压U2,以图3中一个充放电周期为例,电感工作过程为:

(1)

(2)

式(1)~(2)中:Ron、Roff为充放电回路的总电阻;t1为充电时间,t2为放电时间;UD为开关管并联二极管导通压降。由于Ron、Roff数值是几十毫欧,为了便于计算,忽略不计,则电感电流成线性变化。t1时刻电感充电到电流最大值iLmax,t2时刻电感放电到电流最小值iLmin,有:

(3)

(4)

式(3)~(4)中:D为PWM波的占空比;T为PWM波的周期;f为PWM波的频率。当电感工作在DCM状态时,t2=T时刻电感电流小于零,即iLmin≤0,表示为:

(5)

简化为:

(6)

磷酸铁锂电池工作区电压3.2 V左右,并联二极管导通压降0.6~0.8 V,电感工作在DCM模式时,计算得占空比D<53%,综合考虑选择PWM波的占空比为50%。

考虑到磷酸铁锂电池充放电安全问题,底层均衡和上层均衡电感峰值电流分别为:

(7)

(8)

由此推导出电感和PWM频率关系式为:

(9)

(10)

由式(9)、式(10)看出,电感参数和PWM频率成反比,在实际工程设计中,电感数值与均衡电路的体积成正比,数值选取大时不利于均衡电路小型化,因此一般选用小电感和高频率PWM波。

3 相对极差均衡控制策略

科学合理的均衡策略可以快速、准确、便捷地实现均衡效果,通常把工作电压和荷电状态(SOC)作为评价电池组不一致性的均衡变量[15],常用的均衡策略有极值法、平均值法及相邻比值法、模糊控制法等[16]。综合考虑磷酸铁锂电池的工作特性,本文选择电池SOC作为均衡判断依据,基于“削峰填谷”的均衡原则,使用相对极差作为均衡开启条件,采用分层同步模式,实现单体电池和电池单元间的一致性均衡。

相对极差β是指单体电池SOC最大值或最小值与电池单元SOC平均值之差,其具体计算公式为:

(11)

(12)

(13)

式(11)~(13)中:SOCi为电池单元内第i节单体电池的SOC值;SOCk为串联电池组中第k个电池单元中n节单体电池SOC的平均值;SOCi max,SOCj min是电池单元内最大和最小SOC值;β+为正向相对极差;β-为负向相对极差。

设定相对极差阈值为0.01,当相对极差β+或β-大于0.01时,则开启均衡;当相对极差β+或β-小于等于0.01时,则停止均衡。使用相对极差作为均衡开启条件可以有效防止电池过度均衡或反复均衡的问题,提高均衡效率,减少能量损耗。

对于底层电池单元来讲,通过电池状态监测模块获得电池工作参数,确定电池SOC最大、最小单体,计算SOCk、β+、β-等数值,达到均衡开启条件时,均衡控制电路驱动相应MOSFET导通,通过Buck-Boost均衡模块对电池单元内SOC最大与最小单体进行均衡,如此循环,直至单元内所有电池单体满足一致性要求,若出现相同SOC的最大或最小单体,选择相邻最近单体电池进行均衡。对于上层均衡结构来讲,SOCk就相当于电池单元这个“大电池”的SOC,在底层均衡计算基础上,只需计算整体电池组SOC平均值和确定SOC最大、最小电池单元,按照相对极差均衡控制策略阈值启动上层均衡,通过功率电感进行最大、最小电池单元间的直接均衡。具体均衡流程如图6所示。

图6 分层式同步均衡控制策略

4 仿真实现与验证

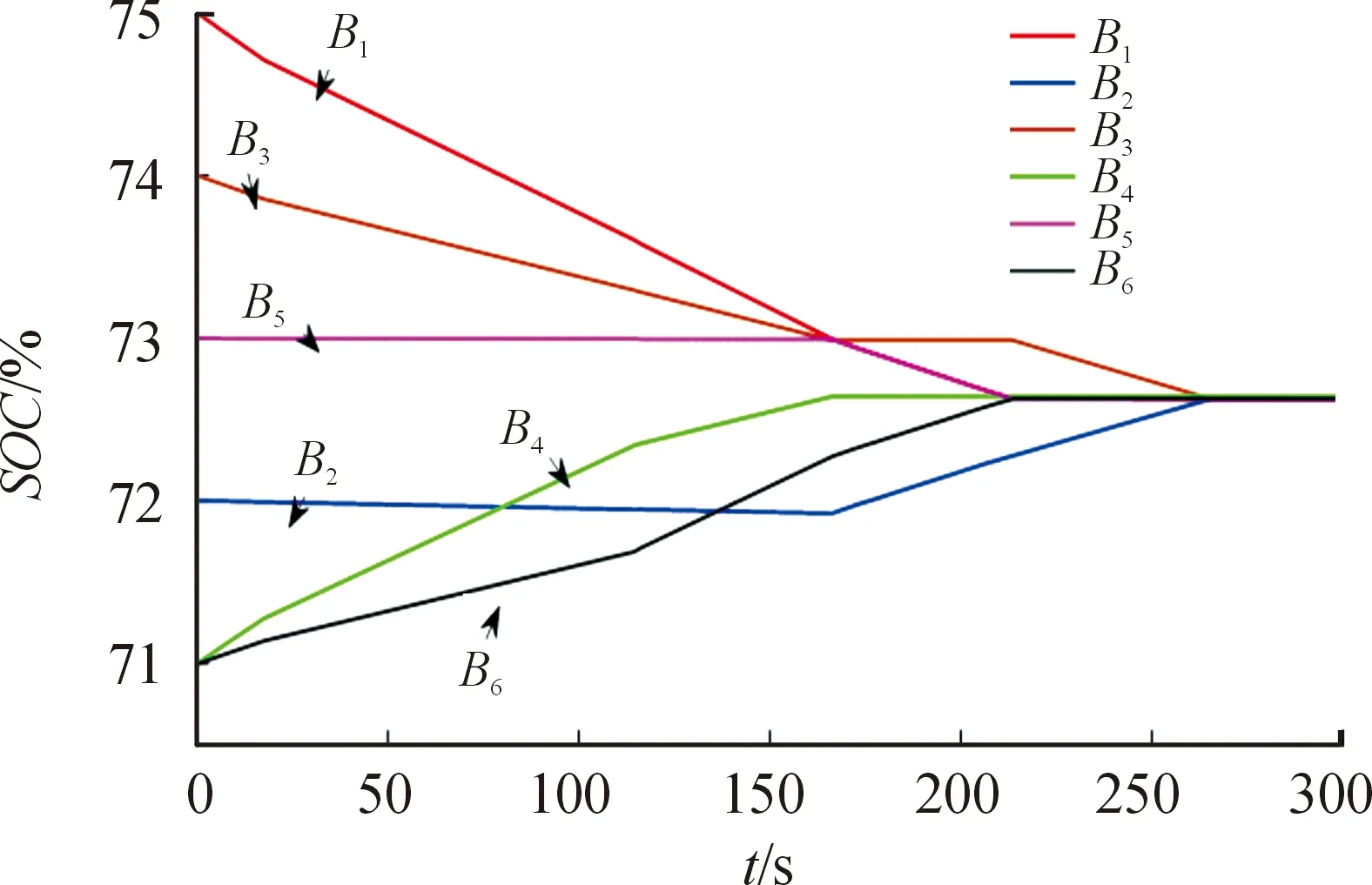

在Matlab/Simulink中搭建多节电池的均衡电路仿真模型,通过实时单体电池SOC的变化,验证本文提出的基于SOC分层式主动均衡方案的可行性和均衡效果。为了便于验证,搭建了6节串联电池组均衡模型,每2节单体电池为一个电池单元,单体电池使用模型库中自带电池模块,容量设置为1.8 Ah,额定电压为3.2 V,初始SOC分别为75%、72%、74%、71%、73%、71%。均衡最大电流设为2 A,PWM输出脉冲频率为1 kHz,导通占空比为0.5,根据电路参数计算得底层均衡电路电感值为8 mH,顶层均衡电感值为16 mH。

4.1 均衡方法可行性验证

分层式主动均衡方案可以实现电池静态和动态工作工况时的均衡,且底层均衡和顶层均衡可以同步进行,并不影响储能系统串联电池组主路充放电工作状态。以静态均衡和充电均衡为例,对均衡方案可行性进行验证分析,其仿真结果如图7、图8所示。

图7 静态同步均衡SOC变化曲线

图8 充电同步均衡SOC变化曲线

从图7可以看出,在静态工况下,出现不一致超过设定阈值后,2级均衡会同时启动,进行相应的能量均衡。从均衡过程看出,能量较高的电池B1对单元内电池B2进行充电,同时总体能量较高的电池单元1也进行放电均衡,最终电池B1放电速度最快,电池B2既充电又放电,达到动态平衡缓慢变化,经过213 s后完成一致性均衡,电池组的SOC为72.54%。从图8充电动态工况来看,在均衡作用下低能量电池单体整体充电速度较快,高能量电池单体充电速度较慢,经过161 s均衡,电池组实现一致性。通过对2种工况的仿真,表明基于SOC的分层式同步主动均衡方案的可行性。

4.2 均衡方法与策略对比

分层式主动均衡方法在控制策略上有2种:一种是分步均衡,即底层均衡完成后再进行顶层均衡;另一种是2级均衡同步进行。以静态均衡为例,对比2种均衡策略,分步均衡仿真结果如图9所示。与同步均衡图7对比来看,2种均衡策略都能实现电池组一致性均衡,但同步均衡用时213 s完成,而分步均衡需要283 s,在均衡时间快70s;在能量转移效率上,同步均衡策略是82.6%,分步均衡策略是81.4%,二者相差1.2%。经过2种均衡策略对比,同步均衡时间短、均衡速度快、均衡效率高,表明同步均衡策略具有优越性。

图9 静态分步均衡SOC变化曲线

根据文献[13]的均衡方案,本文建立了其仿真模型,单元内串联3节电池,共2个电池单元,在相同的参数设置和同步均衡控制策略下进行仿真对比。同样以静态均衡为例,后者仿真结果如图10所示。与图7对比来看,该均衡方案在264 s完成电池组均衡,均衡时间比本文分层式同步均衡方案多51 s;从能量转移效率上来计算,该方案均衡效率是81.8%,2种方案相差0.8%。总体衡量,这2种方案在结构复杂度、控制难度等方面相当,但在能量转移效率上得到提升,特别是均衡速度上,用时更短,因此本文提出的均衡方法更具优势。

图10 两组分层式均衡SOC变化曲线

5 结论

本文提出一种基于SOC的分层式主动均衡方案,采用相对极差同步均衡控制策略,通过对其拓扑结构和工作原理分析,利用建模仿真对比分析验证,得出以下结论:

1)分层式主动均衡电路通过底层和顶层同步均衡,快速实现串联电池组一致性均衡,且均衡电路相对简单,控制难度适中,适用于大规模储能系统中,能够有效防止单体电池过充、过放情况的发生,提高了电池组的可用容量。

2)基于SOC的相对极差同步均衡控制策略能够有效实现电池组一致性均衡,相比分步式控制策略,时间上缩短了24.7%,能量转移效率上提高了1.2%。

3)通过静态工况仿真验证,与2组式分层均衡方案相比,该均衡方案能够缩短电池单体间均衡路径长度,均衡时间降低了19.4%,能量转移效率提升了0.8%。因此基于SOC的分层式主动均衡方法具有更好的均衡效果,可以快速完成电池组不同工况下的不一致性均衡。