大学对未来发展负责:全球视域下可持续发展大学研究

刘文杰

(1.杭州师范大学经亨颐教育学院,浙江杭州 311121;2.厦门大学教育研究院,福建厦门 361005)

1987年,世界环境与发展委员会(World Commission on Environment and Development,WCED)发布的《我们共同的未来》(Our Common Future)第一次正式提出可持续发展(sustainable development)理念,该理念致力于在可持续性与发展之间寻求和谐平衡关系,鼓励每个人或组织都能够参与进来,在参与性实践中真正实现社会的可持续发展。特别是在2014年“未来地球计划”(Future Earth)发布为期十年的大型科学计划之后,不仅全球可持续发展进入实质性阶段,而且高等教育对可持续发展的支持作用也正在全球可持续发展目标中得以认可。[1]截至目前,全球已有数百所大学认同可持续发展的重要理念,通过环保倡议、产学研结合、社区服务等途径展开了一系列卓有成效的行动,加速了大学作为可持续发展核心领导者的地位提升。美国加州大学伯克利分校、加拿大温莎大学、英国格拉斯哥大学、瑞典隆德大学、新加坡国立大学等,均可被称为可持续发展大学(sustainable university)。所谓可持续发展大学是指大学为建立一个环境友好的生态,通过与外部利益相关者合作并关注于自身教学、科研、社会服务功能的转型,从而推动城市或区域可持续发展的一类大学。可持续发展大学的关键在于大学同政府、企业以及社会组织之间建立起跨界的合作伙伴关系,核心目的是在可持续发展的价值理念上共同创设出城市或区域的可持续发展问题解决方案。本文将在分析可持续发展大学产生背景动因的基础上,全面勾勒可持续发展大学的基本特征,并进一步探讨其知识生产机制。

一、可持续发展大学产生的背景动因

可持续发展大学是全球在经济、人口、资源、环境等诸领域面临一系列综合矛盾的背景下而兴起的大学新形式,其中社会治理对大学参与诉求的提升为可持续发展大学奠定了基础,而大学社会服务职能的嬗变则较好地迎合了这种发展中的变化。

(一)全球可持续发展危机的袭来

自20世纪中叶以来,知识经济在引领人类加速现代化进程中的作用日益凸显,与之相应的经济、文化、社会、技术等关系也愈加错综复杂。随着发展主义(developmentism)在全球的广泛兴起,一种以经济增长为中心,认为经济发展是社会进步先决条件的意识形态在全球范围内兴起。所谓发展主义是一种起源于北美和欧洲的特定制度理念,它通过对工业化、城市化和民主化的许诺,对广大的发展中国家产生了深远的影响。20世纪90年代后,发展主义更是演变为一种全球化的潮流,席卷整个世界。发展主义将“发展”简单定义为借助科学技术的经济增长,从而把丰富多元的人类需要和自然生态化约为单一的经济向度,可以说,整个社会无论其分布区域、状态、规模大小都被发展主义支配。[2]然而,随着发展主义所推动的技术创新过程与工业化进程的加速,越来越多的发展危机暴露出来。从世界范围来讲,这种危机主要体现在两个层面。一种是全球所面临的共同性问题,如全球生态恶化、能源资源枯竭、世界经济下滑等;另一种是国家或区域间的本土化问题,如城市衰落、地区经济凋敝、生态环境退化等。上述危机成因复杂且与特定的政治、经济、文化等因素交织在一起,对全球和区域的治理能力造成了新的冲击。与此同时,在不断演绎与加剧的危机影响下,人们越来越清醒地认识到协调并处理好“人与人之间”“人与社会之间”以及“人与自然环境”之间关系的重要性,同时致力于探讨经济、社会、生态以及利用自然资源过程中的基本关系,以确保社会的可持续发展。因为整个社会所面临的可持续发展危机,如果不被组织在利益相关者的整体框架内,问题本身就难以得到根本性解决。总之,可持续发展危机本身所具有的现实性、迫切性、广域性、多样性、跨学科性等特点,无时无刻不在要求大学充分运用自身资源开展学术研究与社会服务,为人类社会从一个文明阶段跨越到下一个文明阶段提供智慧源泉。

(二)社会治理对大学参与的诉求

面对上述种种挑战与压力,作为现代社会中最重要的组织机构之一的大学肩负着关键的职责与使命。在上千年的发展历程中,大学既是社会进步的产物,也是社会进步的组成部分,因此每当社会出现困境与危机时,大学总能在第一时间站出来,凭借其强大的创造力助推社会进步与核心价值目标的实现。与此同时,学者们也意识到,可持续发展危机的治理不仅要求大学发挥作为“知识工厂”的单向度科研服务功用,而且更需要其发挥作为“知识中枢”的功用。即在当代社会中,大学不能被简单地“利用”或仅仅被看作是知识的拥有者与供给者,而是需要主动融入处于社会深层的认知联合体、概念结构以及权力与利益的认知结构中,寻找新的方式来对这些变化作出反应。正如英国全球化问题专家杰勒德·德兰迪(Gerard Delanty)所言:“除了做一个被动的参与者无助地被拖进市场外,大学还可以起到引领改革的作用。”[3]实际上,随着国家逐渐演变为一种发挥调节作用的力量,而不是问题破解的唯一供给者,大学将不得不全面参与到社会治理进程中。大学从传统的科学研究迈向投身可持续发展危机的社会治理,不仅标示着学术不再只是一项与公共参与无关的专业领域,而且也暗含了大学从强调价值无涉、客观效用的知识转向投身服务社会的价值导向问题。正是基于上述动因,可持续发展大学作为适应社会发展趋势而产生的一类新兴大学在全球高校中悄然兴起。

(三)大学社会服务职能的时代表达

从教学型大学到研究型大学,再到创业型大学,随着大学理念的差异与职能的拓展,“里程碑式”的大学分化就成为一种必然。分化既是大学发展的动力,也是大学发展的趋势,更是大学为应对社会变化在结构与功能方面作出的主动回应。纵观世界大学发展与变迁的整个历程不难发现,无论是19世纪下半叶发端于美国赠地学院服务当地农业科学与相关产业研究的推广活动,抑或是20世纪六七十年代席卷全球的大学技术转移与学术资本转化活动,大学社会服务职能的发挥旨在满足社会进步中“经济腾飞”的良好愿望,回应地方科学技术与经济发展的现实诉求。然而,随着大学与社会之间的交往互动关系愈加紧密,现代大学的社会服务职能并非简单的公共服务,而是一种更深层次的公共参与。[4]特别是在可持续发展危机的治理方面,大学超越了以往关注经济增长与地区创收的单一追求,从而在一个更大的框架内协调经济与社会发展之间的难题。大学与外部的双向、多向活动逐渐丰富,更多的大学拓展了其已有的研究主题与研究兴趣,高度重视价值观的内部和外部关系,旨在确保采用多种途径实现创新的可持续发展。正如德里克·巴克(Derek Barker)所言:“高等教育正在从传统的学术迈向投身社会服务的学术,即从强调价值无涉、客观效用的知识走向处理政治和社会的价值导向问题。”[5]总体而言,大学拓展了社会服务的范围,强化了大学与公众利益、社会场域的联系,已成为促进社会可持续发展的重要动力。

二、可持续发展大学的基本特征

可持续发展问题作为当前世界各国大学面临的新课题,要求大学的教学、科研以及社会服务必须探索如何更好地服务于经济、社会与环境三重底线,达到公平和效益的平衡。纵观全球范围内的可持续发展大学行动不难发现,其主要特征体现为结构定位的“多主体协同”、功能定位的“拓展”与“参与”、程度定位的“低-中-高度共创”三个方面。

(一)结构定位的“多主体协同”

可持续发展大学的出现不仅促进了城市或区域经济、技术、社会的发展,较好地实现了区域的可持续发展目标,而且也进一步拉近了大学与社会之间的距离。此时的大学已经逐步走出神圣的象牙塔,全方位地覆盖了社会生活的诸多领域,并利用自身的资源与优势解决社会所关切的重大问题(见表1)。[6]

表1 全球部分可持续发展大学行动内容

通过表1不难看出,在合作伙伴方面,可持续发展大学开展行动的对象包括了政府、企业、非营利组织、公民团体在内的诸利益相关者。这预示着仅限于技术和科学视野的传统思维范式正在遭遇前所未有的挑战,人们逐渐意识到社会危机问题的治理如果离开广泛的社群参与,不被组织在利益相关者的框架内,那么问题本身就难以得到根本性解决。与此同时,各利益相关者也越来越重视建立在“共同利益”之上的关系管理,即知识生产已不再为大学所独享,由知识分子、企业专家和政府官员等合作生产知识,将成为未来实践当中共同创造知识的一种新型生产方式。[7]从根本上说,可持续发展大学的关键在于其改变了政府主导模式下依靠治理需要建立起来的“大学-企业”关系,转而走向大学及其相关多主体之间的互益交往与相互合作关系,在此过程中大学的“互益性”特征更加突出,即关注到高等教育促进公共福祉与承担社会责任的角色和功能。未来,“大学-政府-企业”三个主体相互作用,任何一个主体都可以作为创新组织者发挥带头作用,从而共同实现可持续发展的社会目标。

(二)功能定位的“拓展”与“参与”

可持续发展大学的行动关键在于通过知识创新与技术转移等促进经济的可持续发展,最终实现区域建筑环境、基础设施以及自然环境的恢复,其主要涵盖技术转移、服务性学习、合作拓展、共同创造、社区服务、城市变革、区域发展等诸多议题。[8]综合分析上述议题,可以将可持续发展大学的核心功能概括为“拓展”与“参与”两个方面。所谓“拓展”是指大学不断扩大和延展自身的服务外延,进而与外部社会建立起广泛的联系与合作关系,它标志着大学从“院内学术”向“院外学术”的实然转向,也代表了大学服务社会能力的提升与公益导向的社区面向。但“拓展”并不意味着无限度的关联,它是基于大学已有“教学”与“研究”职能基础上的一种学术性服务。“参与”指的是大学与政府、企业及社会组织部门等公共部门和私人部门之间形成的伙伴关系,这种伙伴关系并非基于知识转化的“联袂演出”,而是建立在共同认知基础上的新的知识生产模式。需要明确的是,“拓展”与“参与”并非两个彼此独立的行为,而是强调同一活动的不同侧面而已。“拓展”与“参与”表征了从发现到整合、再到发现的解释和应用以及区域内外部的各种活动。

作为可持续发展大学核心功能的“拓展”与“参与”,彰显了大学公民身份的崛起。正如托马斯·马歇尔(Thomas H.Marshall)所言:“公民身份是赋予那些社会正式成员的一种身份,所有拥有这种身份的人在权利与义务方面都是平等的。”[9]随着国家从社会责任中逐步退让,大学可以在阐明技术公民身份与文化公民身份的价值方面发挥更大的作用。在这个意义上,可持续发展大学实际上已经成为强化民主价值观、促进社会公共利益以及解决城市或区域治理问题的根本手段和途径。与此同时,“拓展”与“参与”行为也体现出网络化的治理模式,它摆脱了以行政权威为背景、综合运用多种手段的“中心-边缘”式府际合作治理模式,转而强调多元治理主体基于信任与协调的交往沟通。在此过程中,通过形成一种公私合作、多元共治的社区网络化治理新格局,大学的主体地位和话语表达权得到进一步凸显。总之,“拓展”与“参与”作为可持续发展大学的核心功能,丰富了大学传统社会服务职能的内涵,它表明通过大学与各利益相关者的交流和互动,双方能够为共同解决问题分享专业知识,达成共同的目标,从而实现大学与区域或城市的共建共赢。

(三)程度定位的“低-中-高度共创”

可持续发展大学的行动处于两个不同目标之间的连续统一体中,连续体的一端以“知识生产”为主要目标,侧重于科学家与政府、企业和公众等利益相关者之间的协作性知识生产;连续体的另一端则涉及跨社会部门开展的“价值共创”,侧重于实现知识价值、提出解决方案、改造社会的明确目标。[10]其中,隐性知识的生产、整合和共享是“知识生产”的目标;引入新技术、新政策或社会安排等措施来改造社会的转型干预是“价值共创”的目标。[11]依据“价值共创”程度的不同,可以将全球范围内的可持续发展大学的行动概括为低度共创、中度共创与高度共创三种类型。

在低度共创中,可持续发展大学的行动涉及跨越多个社会部门的整合,其目标是生成综合性知识,从而为以后政策转型的设计和实施提供信息。克里斯多夫·吕德里茨(Christopher Luederitz)等人曾提出三种可持续性知识的生产类型,第一种是专注于理解当前问题的分析-描述型知识,第二种是关于未来状态性质的预期-规范性知识,第三种是为制定具体行动以促进可持续性目标的转型知识。[12]在低度共创中,主要关注知识的生产和转化,大学对社会的直接转型干预程度较低。该类型的典型代表是奥地利泰莱姆(TERIM)项目,在该项目中慕尼黑大学研究人员与政策制定者、行业从业者和公民合作建立奥地利能源区域过渡动力学的知识(分析-描述性知识),然后构建和测试政策场景(预期-规范性知识),最后得出政策建议(转型知识)来指导未来的战略,加速地区资源向可再生能源过渡。

在中度共创中,大学通过与政府、企业、研究机构等主体合作创建解决方案来改变社会,即“城市生活实验室”(Living Urban Laboratories)。[13]所谓“城市生活实验室”是指在真实的情境下,通过提供一个开放创新的空间,让多个利益相关者协同解决当地或全球面临的挑战,并产生适用于现实情况的知识,以弥补学术成果与市场之间的鸿沟,从而解决真实世界的问题。中度共创的典型代表是代尔夫特理工大学(Delft University of Technology)主导的一项旨在全面改善当地生活方式、降低城市能耗的可持续实验室(SusLabNWE)项目,该项目重要的一环即通过大学与合作伙伴共同创建智能家电和智能能源管理工具的“基础设施实验室”,用于测试智能电网技术等。[14]

高度共创反映了一种超越上述可控干预措施和知识生产目标的转变,即通过实现知识创新或技术创新来直接改造社会。高度共创超越了新技术或新方案的小规模改造,转而致力于实现全面的技术创新和环境转型。作为一种新兴的社会互动模式,高度共创通常与推动绿色经济发展、社会创新和社会技术发展相互关联。如美国康奈尔大学(Cornell University)的“锈带变秀带”(Rust to Green)城市再生计划,旨在通过增强各大企业的创新活力,提升当地政府的能力建设,将更广泛的公民纳入城市规划,以广泛的社会创新重塑没落的城市空间。[15]

三、可持续发展大学的知识生产机制

可持续发展大学所要解决的社会可持续发展难题不仅是一个现实问题,而且也是一个复杂问题,该类问题不仅需要超学科知识生产在科学层面、部门层面与地域层面的整合,而且需要通过知识共创的共同设计、共同生产、共同传播三个阶段达成可持续发展目标。

(一)超学科:可持续发展大学的知识生产模式

随着科学技术与社会组织的不断进步,社会面临的公众生活困境也越来越多,这种集政治、经济、社会、科学为一体的复杂矛盾集合体,已远远超越传统的问题解决之道。不难看出,单一学科或多学科的知识生产已经难以应对社会面临的巨大挑战。其根本原因在于单一学科或多学科知识生产主要是在认知语境中进行,它只能为认识事物与世界提供最基本的知识、方法和工具,而难以澄清不同知识各自特征之间的异同。[16]事实上,可持续发展大学所要解决的诸如区域资源枯竭、公共卫生安全等困境和难题,只有在经济、政治、科技与道德的多重协商基础上,才能真正实现超越多学科知识的生产,才能发现解决之道。

面对单一学科或多学科难以应对社会需求中的种种困境,超学科知识生产作为一种新的模式悄然兴起。超学科知识生产主要将注意力集中在复杂现实世界存在的问题与挑战上,它的出现是为了应对当代物质生产和消费主义导致的环境恶化与人类福利下降,如全球化、气候变化、资源危机等,因此与可持续性教育密切相关。[17]超学科知识生产并非简单地指代在某一时期内学科间开展的科学合作与对话,原因在于这种互动并没有引发学科和理论结构的改变,其特征仍然体现为多学科的自治。从根本上讲,超学科知识生产是在基于应用的复杂环境中,所建构起的一种持久的、系统的知识生产新秩序;这种知识生产在采用更广泛的评判标准时更倾向于社会问责,并最终形成符合认知实践与社会实践的问题解决办法。美国系统科学家埃里克·詹奇(Erich Jantch)曾言:“政府、企业、大学三重作用下的社会创新,正将高等教育塑造为教育的创新系统,在这一过程中传统的线性思维方式和问题解决方案将变得越来越渺小。”[18]实际上,大学在源源不断为社会培养和输送专业人才的同时,也在暗自削弱自身作为知识生产者的垄断地位。如今从事科学技术研究的机构已不再只有大学,同时还涵盖企业、政府、智库、研究中心等多种类型的组织,因此实现超学科知识生产需要考虑并兼顾多方利益相关者的主体知识,这也是知识的开放与集成过程。“以问题解决为导向的研究”并非基于问题本身的知识生产,而是统筹考虑目标、规范以及愿景在内的诸因素的整合性知识生产。从实践的角度来看,超学科知识生产主要包括三个层面的整合:一是科学层面的整合,主要涵盖自然科学、工程学以及人文社会科学等广泛学科领域的知识、概念与方法;二是地域层面的整合,主要包括“地方-国家-区域”多方面知识所形成的可持续解决方案;三是部门层面的整合,主要涉及国家、大学、市场以及社会部门之间的知识融合。[19]上述三个层面的整合为超学科知识生产提供了有力支撑,同时也为破解全球可持续发展难题奠定了基础。

(二)知识共创:可持续发展大学的知识生产过程

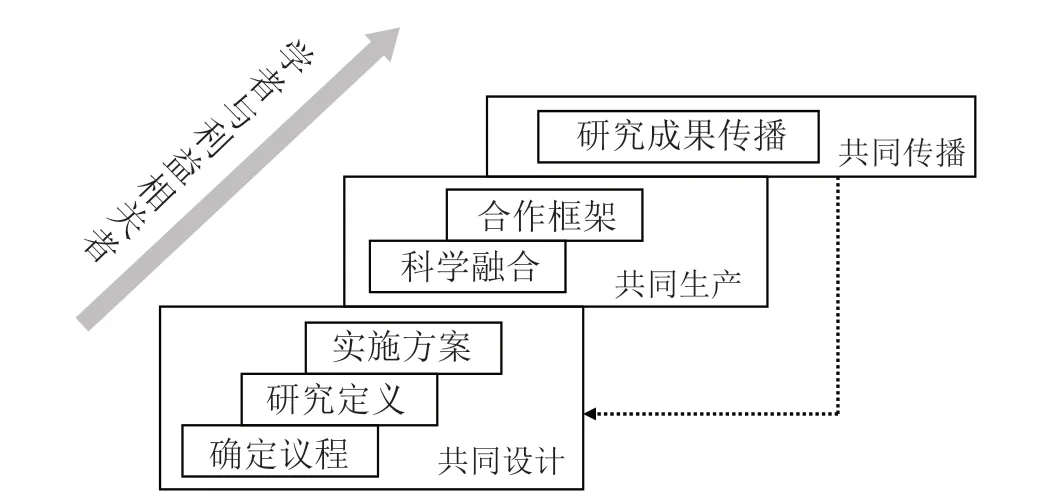

可持续发展大学中的超学科知识生产意味着一种弥散于社会的生产体系的形成,它往往会绕过体制层面的交流,寻求其内在的发展逻辑,因此这一过程也被定义为知识共创。在可持续发展理念境域下,依据大学和利益相关者参与程度的不同,知识共创可分为共同设计、共同生产、共同传播三个阶段,上述三个相互衔接的阶段不仅反映了知识的动态发展过程,而且也标示了知识市场化与商业化的发展理路(见图1)。在共同设计阶段,利益相关者与学者共同合作,以最有效的方式达成共识并确定研究议程,该过程包括将社会面临的可持续发展挑战“定义”为可识别的知识,并将其分解为可以管理的一系列研究方案等。共同生产阶段的重点在于科学融合,科学融合需要采取适当的超学科方法,一方面保持研究过程的一致性,另一方面保证研究问题来源于整体项目的需求,并依托相应的学科进行研究,以确保研究的质量。此后,利益相关者与高校研究人员通过对话厘清各自领域的知识,从而确保研究可持续发展问题的社会关联性。共同传播阶段的目的在于将研究结果分享到不同的社会群体中形成价值判断,包括出版物、相关成果的出版发表及公共问题的公开讨论等。[20]上述三个阶段所采取的行动以实现可持续发展为根本目标不断迭代前进,在此过程中也会衍生出新的研究问题,从而开启新的超学科知识共创周期。

图1 可持续发展大学知识共创的三个阶段

总体来看,超学科知识生产的过程较好地支撑了可持续发展大学的行动开展,在此过程中超学科研究提供了更好地理解多重驱动因素、相互依存关系和全球可持续挑战的方式。它能够更好地为制定强有力的政策解决方案以及为方案的有效公平执行提供支持。超学科研究以问题解决为导向,不仅需要高校研究人员、政府部门官员、行业企业代表等诸利益相关者的共同参与,而且需要决策者贯穿从设计到生产的全过程。因此明确相关人员的角色和责任,汇集不同参与者的知识实践,整合并维护反思性学习的科学完整性显得尤为重要。随着全球变化中的知识生产正在日益改变传统研究的范式,现代大学不仅需要新的沟通工具与制度安排,而且需要重塑与之相适应的治理结构和运行机制。

四、结语

自第二次世界大战以来,随着大学的大门全面向社会敞开,大学已自动或被动地为社会提供实用而迫切的知识,化身为整个社会知识产业的神经中枢,不知不觉地被社会化、政治化乃至市场化了。在此种境遇下,大学已非独立学问之重地,而成为即产即用的“知识工厂”。[21]然而,大学在以技术转移和成果转化推动工业繁荣以及在以学术资本和学术商品支撑经济鼎盛的进程中,其工具主义功用已严重挤压了“价值共创”功用的发挥,大学被简约化为纯粹的科学技术“生产机器”。可以说,现代大学特别是研究型大学在科学研究、知识创造等方面是“卓越”的,但却忘记了知识产出的目的——如何更好地为未来发展负责。

科学技术不能帮助我们作出价值判断,唯有承认在“理智的理性”的科学知识之外,还存在“实践的理性”的价值知识,将科学技术与价值导向相结合,才能更好地展现大学的功用。德国著名高等教育专家乌尔里希·泰希勒(Ulrich Teichler)曾言:“尽管学术知识主导着高等院校研究和教学的性质及其发展方向,但社会知识、政府与社会行动者这些看得见的手以及市场、惯例和价值观等看不见的手也无时无刻不在产生着影响。”[22]事实上,如何更好地服务于未来生存的社会才更加值得关注,大学需要重拾启蒙运动以来带给它的权利,即为价值评判或为事实立法。因此,系统的、综合的、能切实推进可持续发展的社会服务,是大学履行社会责任的重要体现。大学的可持续性教育与学术研究既要满足和适应社会发展的当前需要,又要以其学术研究的前瞻性和表率性作用,为建设可持续发展社会提供正确的价值导向来引导社会发展。总之,可持续发展大学体现了一种新的大学理念和发展模式,及时回应了全球化背景下经济社会可持续发展的重大关切,将成为未来大学发展的重要趋势。