生态种养模式对稻田水足迹的影响

李雪纯,陈丹,王琳琳,马钰,叶志豪,吴松伟,梁怡帆

(河海大学农业科学与工程学院,江苏 南京 210098)

水是农业生产的重要基础资源[1].随着全球水资源供需短缺,可用于农业的水资源逐渐受限[2],水资源短缺或将成为全球粮食生产的最主要制约因素[3].水稻作为中国重要的粮食产物,较其他农作物而言,耗水量大、用水效率不高.目前大范围推广的稻鱼综合种养模式[4],具有“一水两用、一田多收、种养结合、生态循环、绿色发展”等优势,但其改变了传统稻田结构与供排水方式,影响了灌排管理,从水足迹角度研究其耗水规律与节水减排机制具有重要意义[5].目前,水足迹理论在农业水管理中的应用研究主要集中在以下方面:① 作物水足迹理论和定量方法,如水足迹的量化和评估框架[1,6]等;② 不同地区特定作物的水足迹计算和评估,如基于中国多个灌区田间测量数据的水稻产量与水足迹测算[7-9];③ 基于水足迹的农业水资源管理,如水资源利用效率评估和广义水资源框架[10-11].

生产水足迹提供了一个评价总生产过程中用水效率的全新指标,能全过程地反映水资源利用效率的高低[12].然而,目前的研究主要集中在农业种植作物水分的定量分析上,针对养殖业水足迹分析较少[13],稻田生态种养方面的水足迹研究报道罕见.因此,文中从不同种养模式入手,研究其耗水规律和水足迹,并针对研究区稻虾生态种养模式和用水过程特点,拟提出以节水高效为目标的生态种养模式用水管控措施,促进稻田生态种养的绿色可持续发展以及水资源的高效利用.

1 材料与方法

1.1 试验区概况与方案设计

为实测传统水稻种植和稻虾生态种养的灌溉水量、排水量、蒸发量、渗漏量等各项数据,了解全生命周期的需水规律,于2020年在涟水县水利科学研究站(119°16′48″E, 33°50′4″N)选取典型田块开展了田间观测试验与研究工作.该研究区多年平均气温14.1 ℃,土质为沙壤土,0~100 cm土层平均土壤干容重1.424 g/cm,田间持水量27.9%,饱和含水率33.04%,区域内灌排条件较好,土壤保肥、保水性能、气象和土质条件具有一定的代表性.

分别选取传统水稻种植与稻虾生态种养2种模式进行试验观测.水稻供试品种皆采用当地常用高产品种甬优2640型水稻,传统水稻于6月10日插秧,10月19日收割,全生育期灌排控制指标按照浅湿灌溉模式方案实施,如表1所示,表中h为灌溉水层,θ为土壤水分下限(占饱和含水量),L为最高拦蓄水量.稻虾生态的水稻生育期与传统水稻基本一致,根据虾稻共作模式种养特点,可将1个周年划分为3个阶段:水稻非生育期阶段、水稻生育期虾稻分养阶段、水稻生育期虾稻共养阶段.稻虾生态种养的水面控制标准如表2所示,表中hc为虾沟水层,hr为稻田水层.

表1 水稻浅湿调控灌溉技术水分控制标准

表2 2020年稻虾生态种养水层控制标准

纯水稻种植于6月5日施复合肥(复合肥,N∶P2O5∶K2O=16%∶16%∶8%)300.0 kg/hm2和尿素(尿素氮含量大于46.4%)150.0 kg/hm2,7月12日和8月23日分别施用尿素125.0,150.0 kg/hm2作为分蘖肥和穗肥.稻虾生态种养则仅是在6月5日施有机肥450.0 kg/hm2作为基肥,后期不再追肥,各处理施肥量一致.全生育期人工拔草,除灌排措施外,其他农技措施均相同.

1.2 指标与测定

纯水稻种植与稻虾生态种养区均设白铁皮有底测筒、无底测筒和棵间蒸发皿各一组,测定作物需(耗)水量;另设地下水位观测井各一眼.全生育期降雨量由气象站观测.用蒸发筒测量田间耗水量即植株蒸腾、株间蒸发和深层渗漏与棵间蒸发.在种植过程中,所有排水均记录排水量并取样进行氮磷测试.水样中总氮和总磷浓度按国家标准分别采用碱性过硫酸钾分光光度法和钼酸氨分光光度法测定.

1.3 灌溉定额计算方法

参考《灌溉试验规范》(SL13—2015)计算水稻全生育期灌溉定额,公式为

M=E+F-P-G+D+AW,

(1)

式中:M,E,F,P,G,D,AW分别为水稻生育期内的净灌溉定额、蒸发蒸腾量(需水量)、渗漏量、有效雨量、地下水利用量、排水量和土壤储水层增加值,单位为mm.在实测试验中,土壤储水层增加值基本可以忽略不计.

1.4 水足迹计算方法

水足迹的组成包括蓝水足迹、绿水足迹和灰水足迹.蓝水和绿水足迹分别用于作物或产物生长对灌溉水和有效降水的消耗,灰水足迹为稀释生产过程产生的污染物以达到环境水质标准所消耗掉的淡水量,计算原理如图1所示.

图1 水产养殖水足迹、水稻水足迹计算示意图

1.4.1 水稻水足迹与生产水足迹

1) 水稻水足迹(RWF)

它是蓝水、绿水和灰水水足迹之和,即

RWF=RWFgreen+RWFblue+RWFgrey,

(2)

式中:绿水足迹和蓝水足迹分别为作为蒸发蒸腾量中来自有效降水和供水的部分,即蓝绿水.根据水量平衡方程可得

YWF=E-P+I-D-L-G+AW,

(3)

式中:YWF,E,P,I,D,L,G和AW分别表示蓝绿水足迹、蒸发量、降雨量、供水量、地表排水量、渗漏量、地下水补给量和土壤储水层增加值,mm.参考相关方法[14]进行量化,即通过经验公式计算作物生产过程中的蒸发量和有效降水量,而绿水消耗量则是这两者之间的较小值,计算公式为

RWFgreen=min(E,P),

(4)

式中:E为水面蒸发量,mm;P为生长期内的有效降雨量,mm;而灰水根据稀释淋失氮的需水量进行量化.

2) 水稻生产水足迹

它是单位水稻产品(RWFP)的水足迹,计算公式为

RWFP=RWF×10/TOT,

(5)

式中:TOT为区域水稻总产量,kg/hm2;RWFP的大小反映了水的利用效率;10为单位转化系数,由单位水位(mm)转化为单位面积水量(m3/hm2).

1.4.2 水产养殖生产水足迹

养殖生产水足迹(FWCP)指单位产量克氏原螯虾从投放到捕捞上市整个生长周期内耗水量,由养殖克氏原螯虾的饲料耗水量FWCfeed、生长耗水量FWCgrow以及环境耗水量FWCenvi组成,计算公式为

FWCP=FWCfeed+FWCgrow+FWCenvi,

(6)

式中:FWCgrow为克氏原螯虾的生产需水量,m3/kg;FWCfeed为克氏原螯虾食用饲料生长需水量,m3/kg;FWCenvi为克氏原螯虾所需要的环境用水量,m3/kg,即稀释克氏原螯虾养殖污染物的需水量.

2 试验结果与分析

2.1 传统水稻田耗水规律与水足迹

2.1.1 传统水稻田耗水规律

表3为传统水稻田耗水情况,表中n为天数,W为灌水量,P为降雨量,J为降雨利用量,Q为需水强度,L为渗漏量,D为排水量.研究结果显示,研究区水稻田的耗水高峰主要集中在分蘖期与拔节孕穗期,这期间的渗漏量也是整个生育期最高;全生育期灌水共12次,395.00 mm,总排水量为497.11 mm,其中分蘖期共计排水308.95 mm,占60%以上.排水集中在分蘖期的主要原因在于当年降雨集中在分蘖期,出现即灌即排的现象.经测算分析本年度纯水稻田的需水量为433.7 mm,即灌溉定额为4 339.5m3/ha.

表3 传统水稻田耗水情况

数据表明,整个生育期内水稻需水量和渗漏量呈现前期少、中期多、后期逐渐减小趋势,需水强度最大的是拔节期和抽穗期.随着水稻的不断生长,特别是在拔节孕穗期后,叶片逐渐舒张,叶面覆盖率大,蒸腾量变大,进入乳熟和黄熟期后,水稻逐渐成熟,叶片蒸腾和棵间蒸发减少,需水量也随之减少.

2.1.2 传统水稻田水稻生产水足迹

传统水稻田水稻蓝水与绿水足迹RWFb,g如图2a所示.由图可见,水稻分蘖期与拔节期的蓝绿水足迹最高,可能原因是天气炎热,稻田的蒸发蒸腾量大,且前期水稻根系不够发达,不能够较好地锁住水分,所以蓝绿水足迹总量呈现先增大再减小的规律.从组成上,绿水足迹呈现先增加后减少的趋势,而蓝水足迹则是前期少后期多,总体上绿水足迹占主导地位,降雨占生育期降雨量40%的拔节期,也是整个水稻生育期中绿水足迹最大的时期,之后随着雨水的减少,绿水足迹占比也逐渐减少,在抽穗开花期和乳熟期蓝水足迹逐渐占主导地位.

图2 不同种养模式下的蓝水足迹与绿水足迹

关于稻田灰水足迹,由于其面源污染主要来自氮磷肥料的过量使用,所以文中选用TN(总氮)、TP(总磷)2个指标进行计算分析.

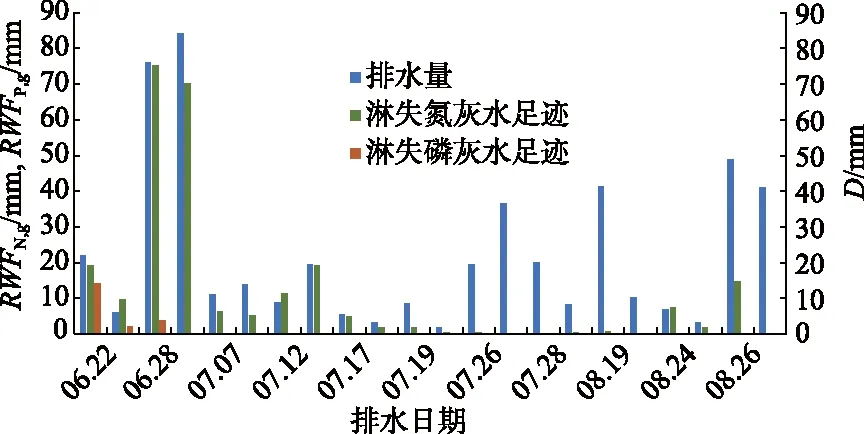

灰水足迹计算结果如图3所示,图中D为排水量,RWFN,g为淋失氮灰水足迹,RWFP,g为淋失磷灰水足迹.灰水足迹主要由TN决定,在整个水稻生育期间共产生TN灰水足迹250.58 mm,其中分蘖期产生了196.87 mm的灰水足迹,占整个生育期的78.6%,其次是抽穗开花期.总氮浓度变化趋势大体为逐渐降低的趋势,每次施肥后的第1次排水中总氮浓度都会达到峰值,然后迅速下降.返青期排水中的总氮浓度达到3.74 mg/L,并且返青期间排水的总氮浓度达到整个生育期的峰值为5.29 mg/L,在返青期的2次排水中总氮浓度均高于污水排放标准.

图3 传统水稻种植排水面源污染物灰水足迹

分蘖期是水稻生育期内灰水足迹产生最高的时期,一方面因为该时期时间更长,雨量大排水多;另一方面在于此时水稻植株较小无法吸收大量的氮肥,分蘖期排地下水共13次,平均浓度为3.01 mg/L.拔节孕穗期稻田地下排水中的总氮浓度呈现逐渐减小的趋势,3次排水中有2次产生了灰水足迹并且总量占全生育期不到1%,拔节孕穗期排水中总氮的平均浓度为2.04 mg/L.抽穗开花期排水共4次,有3次产生了灰水足迹.乳熟期和黄熟期无排水,无灰水足迹产生.

2.2 稻虾生态种养耗水规律与水足迹

2.2.1 稻虾生态种养耗水规律

图4为稻虾生态种养水稻田、虾沟耗水规律,图中Q为水量.生育期基本一致的情况下(均种植甬优2640型水稻),稻虾共养所需水面高度远高于传统水稻种植,因此其耗水量也远大于后者.从水层控制标准与耗水数据表可以看出,虾与水稻需水量分布存在较大差异:3—4月水温回升后,成年虾连同幼虾爬出洞穴,对水层的高度要求随气温升高而升高,具体表现为4月份最低水位应高于30 cm,5月份应高于50 cm.而水稻在分蘖期与黄熟期需要控制田间水位,涟水地区虽然在分蘖期与黄熟期较严格控制了稻田的水层,但是在其他阶段比如拔节抽穗期则出现了“重虾轻稻”现象,即在水稻刚分蘖之后就迅速灌水让克氏原螯虾进入稻田,田面水层过高,不利于水稻生长.例如,部分水稻尚未完成分蘖,分蘖成穗率不高;不利于水稻根系发育,容易造成水稻黑根等现象;分蘖期刚过,水稻的茎秆还比较脆弱,植株抗倒伏能力弱.

图4 稻虾生态种养水稻田、虾沟耗水规律

本年度克氏原螯虾灌水量(7 440.00 mm)约占虾稻共养总灌水量(9 070.00 mm)的82%,灌水量较大的月份集中在非水稻生育期,是导致稻虾共生用水量大的直接原因.水稻生育期最多的2次灌水分别是分蘖期和黄熟期后的第1次灌水,均为克氏原螯虾稻田活动所需的大额补水,同时水稻生育期内分蘖期的排水换水量最多.分析原因是此阶段持续时间长且属克氏原螯虾生育期,新陈代谢快,数量多,水体中的氮磷等养分积累多,需勤换水以改善水体环境.水稻拔节孕穗期至乳熟期,幼虾已基本成熟,“捕小留大”开始收虾,克氏原螯虾数量减少,换水量也逐渐减小;但此阶段水稻进入成熟期,需水量较大,故灌水量仍在较高水平.黄熟期时,水稻已完全成熟,需水强度低,而新一轮虾苗投放对水质要求低,虾沟内存水即可,无需换水,故灌水、换水量均最少.水稻需水量和总渗漏量呈现“前期少、中期多、后期少”的规律,均在分蘖期达到最大值.原因为稻田直渗的同时,虾沟开挖导致田块旁渗量大幅度增加,伴随整体较多的灌水量,渗漏量也较多.

2.2.2 稻虾生态种养水足迹

稻虾生态种养水稻的蓝绿水足迹如图2b所示,抽穗期与乳熟期也很高.根据生产水足迹的构成,不难发现其蓝水足迹远大于传统水稻,主要原因是在分蘖期后,克氏原螯虾的生长需维持一定高度的水面,增加了田间的蒸发蒸腾量.从作物生长期用水的角度分析,稻虾生态种养与传统水稻有相同的规律,绿水足迹呈现先增加再减少的趋势,而蓝水足迹则是前期少后期多,这是由于生态种养因共养需要维持较高水层,致使水面蒸发增加,最终导致蓝水足迹总体增加,绿水不再占据主导地位.

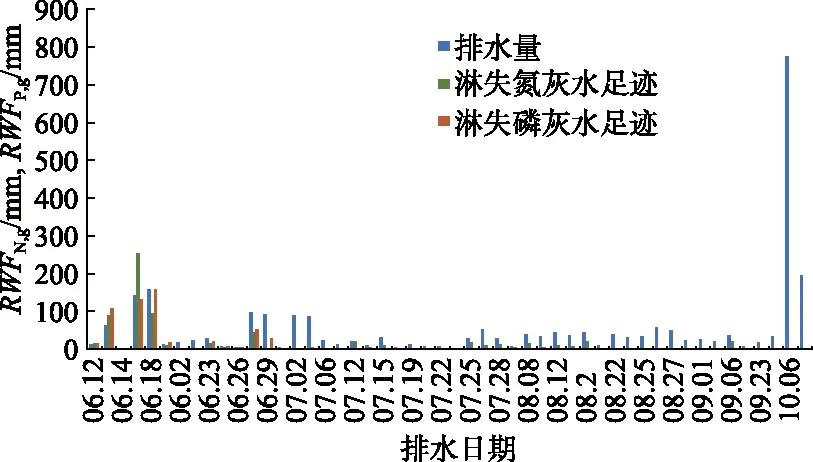

稻虾生态种养的面源污染物灰水足迹如图5所示.在稻虾生态种养的模式下,共排水44次,其中共有30次排水产生了灰水足迹,共计产生了832.24 mm灰水足迹,是传统水稻灰水足迹250.58 mm的3.32倍.其中产生TN灰水足迹共20次,196.87 mm;产生TP灰水足迹共10次,635.37 mm.

图5 稻虾生态种养排水面源污染物灰水足迹

稻虾田间排水中总氮、总磷浓度等指标特别是总磷含量明显高于传统水稻种养模式,且呈现出随着时间递减的趋势.可能原因是稻虾田不像水稻田会多次追肥,仅在前期泡田的时候用菜籽饼和复合肥作为基肥,所以无论是总氮还是总磷指标都在泡田时期达到最高值.但是菜籽饼和复合肥肥效释放缓慢,所以这2项指标都会在后期的每次灌水时期有所上升.因此,在稻虾种养期换水建议少量多次,提高肥料的施用效率,降低灰水足迹.

稻虾生态种养克氏原螯虾的蓝绿水足迹如图2c所示.稻虾生态种养中克氏原螯虾绿水足迹(724.64 mm)在总蓝、绿水总足迹(955.25 mm)中占主导地位(75%).同时,克氏原螯虾在非水稻种植期间因地上排水造成面源污染的灰水足迹为1 884.54 mm,再加上水稻种植期间产生的832.24 mm灰水足迹,共计2 716.78 mm.

3 讨 论

3.1 用水定额对比分析

根据计算结果,统计了传统水稻、稻虾生态种养水稻、稻虾虾沟灌溉定额,具体如表4所示,表中E为蒸发蒸腾量,L为田间渗漏量,Pb为生育期降雨量,Pu为水稻生育期降雨利用量,G为地下水利用量,Mp为泡田用水量,M为灌水定额.

表4 传统水稻、稻虾生态种养水稻、稻虾虾沟灌溉定额

传统水稻灌溉定额为433.70 mm,即4 339.5 m3/ha,明显小于稻虾水稻与稻虾虾沟中的灌溉用水定额,而稻虾生态种养灌溉定额根据水稻田与虾沟面积(总面积为2.54 ha,水稻种植面积大约2.17 ha,虾沟面积大概为0.37 ha,虾沟占总面积的14.6%)占比折算为灌溉定额为24 922.95 m3/ha,约是传统水稻灌溉定额的5.75倍.虾稻生态种养灌溉定额较大的可能原因:① 研究周期为全年,而水稻灌溉定额仅包含水稻生育期;② 在水稻非生育期,虾沟与田间为了饲养克氏原螯虾充盈水分,水面蒸发量要消耗大量水资源,开挖虾沟也会增加田块整体的下渗量与侧渗量;③ 水稻生育期虾稻共养阶段水层较深,在分蘖期晒田之后,为实现克氏原螯虾到稻田活动,有1次大量补水,同理在乳熟期水稻收获后虾沟和稻田水层持平也需要补水;④ 饲养克氏原螯虾容易出现水体富营养化的问题,特别是从3月气温逐渐升高,饲养水体易生蓝藻等藻类,如不及时换水清洁水质,蓝藻大量爆发会抢夺克氏原螯虾的氧气与养分,会造成克氏原螯虾死亡,应在天气炎热之后给克氏原螯虾进行规律性换水.

3.2 水足迹对比分析

测产数据显示,传统水稻产量为9 750 kg/ha,稻虾生态种养经折算后的综合产量为9 836.25 kg/ha,与传统水稻产量相比略有提高.传统水稻种养与生态种养中的水稻与克氏原螯虾生产水足迹及其蓝绿灰生产水足迹的大小如表5所示.

表5 水稻与克氏原螯虾生产水足迹汇总表

稻虾共生模式水稻生产水足迹为19.9 m3/kg,高于传统水稻生产水足迹11.9 m3/kg.一方面是因为其本身克氏原螯虾和水稻共生的特性决定了需要大量灌水导致蒸发蒸腾量更高;另一方面是因为加入克氏原螯虾之后,水体中投入了过多的饲料氮磷等营养物质产生了污染物,造成了灰水足迹的增加.

将涟水地区与其他传统淡水养殖鱼类水足迹对比,稻虾生态种养水足迹有不同之处:① 灰水足迹没有占据总水足迹的主体,略小于50%,传统淡水养殖一般超过50%,原因在于水稻在生长的时候会吸收一部分克氏原螯虾排放的氮磷有机物,减少了克氏原螯虾养殖的污染.② 饲料水足迹对克氏原螯虾水足迹影响不大,不像其他鱼类出现了饲料水足迹是水产品水足迹倍数的关系,可能原因是克氏原螯虾生长迅速,生长周期短,饲料消耗少,同时与水稻共生,可以食用水稻田的杂草或者稻田中的害虫作为饲料补充,减少了饲料消耗.

4 结 论

以水足迹理论为基础,以传统稻田与稻虾生态种养为研究对象,建立了淡水养殖业水足迹核算方法体系,在建立的水足迹核算方法及在涟水当地实测与实地调研数据的基础上,以传统稻田与稻虾生态种养为研究对象,进行灌溉定额的计算与水足迹量化.为了更合理的配置水资源,应加强水资源的高效利用比,如充分利用降雨资源,调整灌溉制度,充分利用降水来满足作物蒸发蒸腾的用水需求,同时,尽管生态种养中克氏原螯虾的灰水足迹要小于传统淡水养殖,但是种养田整体的灰水足迹还是有所提高,田间排水和田间损失水体中超过一定标准的氮、磷浓度,从生态水净化的角度来看构成了灰水足迹,应该通过调整水稻基肥和克氏原螯虾饲料的使用量来发挥种养结合的优势,在保证经济效益的前提下,合理设置水肥标准,减少水体中富余的氮、磷等营养物质,尽可能发挥水稻种植与水产养殖相结合的作用,促进稻田节水减排生态循环.