重思弗朗西斯·培根的三联画

周厚翼

关键词:弗朗西斯·培根;三联画;德勒兹;结构人类学;列维- 斯特劳斯

中图分类号:J02 文献标识码:A文章编号:1674-3180(2023)05-0039-11

弗朗西斯·培根(Francis Bacon)是一位出生于爱尔兰的英国现代主义画家,他最具代表性的作品是源自早期基督教祭坛画(altarpiece)体裁形式的“三联画”(triptych)。培根的三联画往往晦涩难懂。在《弗朗西斯·培根:感觉的逻辑》(Francis Bacon, logique de la sensation, 1981)一书中,法国后现代哲学家吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)认为,培根三联画中的“形象”(la figure)关系超越了传统叙事画中的“叙事性”(narratif)关系,也不属于再现型绘画中的“图解性”(illustratif)关系,而是走出了介于“抽象”(abstraction)与“具象”(figuration)之间的“第三条路”。

可惜的是,在《弗朗西斯·培根:感觉的逻辑》中,德勒兹虽然极力避免掉入“辩证法”的哲学怪圈,却仍然先入为主地将某种二元论哲学凌驾于艺术之上,最终,他对培根绘画的探索陷入了哲学论证的困局。然而,在德勒兹随后写就的《电影1:运动- 影像》(Cinéma 1: L'image-mouvement,1983)里,他借鉴了法国人类学家克洛德·列维- 斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)将人类社会的某种二元表象界定为“三联体”(triade)之“极端形式”(forme de limite)的思路,为皲裂“行动- 影像”(l'image-action)a 的“结构二元性”提供了新的可能路径。事实上,列维- 斯特劳斯的结构人类学或许可成为切入培根三联画的一种全新的视角。

一、场域、孤立、生成:“ 形象”的逃逸

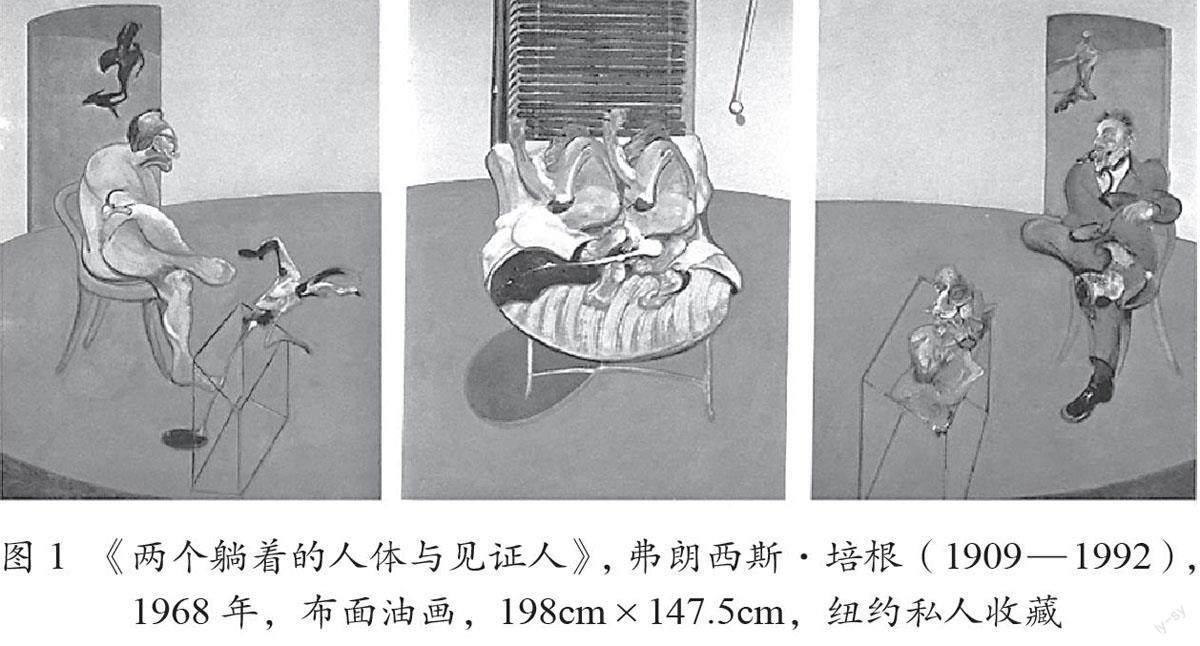

一个不可见的“圆”(le rond),或者更确切地说,培根的“形象”所置身的圆形的活动“轨道”(la piste)——这是德勒兹研究培根绘画的切入点。譬如,在三联画《两个躺着的人体与见证人》(TwoFigures Lying on a Bed with Attendants)中,培根以一个溢出了三块画布的圆圈画出了一个特定的场域,左联和右联分别坐着两个“见证人”(témoins),在三联画正中则侧卧着两个人物(见图1)。与其说这些在场域里坐着或躺着的对象是“人物”,不妨说仅仅是“形象”。回旋形状的圆圈出现在画作的各个部分:正中两个人物躺卧的圆形床铺,左右两联见证人所坐的圆椅,以及圆钝的人体线条——“圆”是培根的三联画呈现得最鲜明的形状。德勒兹认为,这一表象所揭示的是培根画作背后作为锚点的不可见之“圆”。培根的画作中所呈现的活动场所并不是三个分开的矩形平面,而是一个作为整体的圆形活动场域。德勒兹将这一活动的场域比喻为“马戏场”(de cirque),人物并不是作为一个平面形象以某种“透视法”的构图原则被放置在画作的不同部分,也不是作为一个具体的再现物,而是作为“形象”被“安置”于“场域”。进而言之,人物与画布的关系被德勒兹改造为形象与场地的关系,而这一关系的动态呈现则是“安置”。

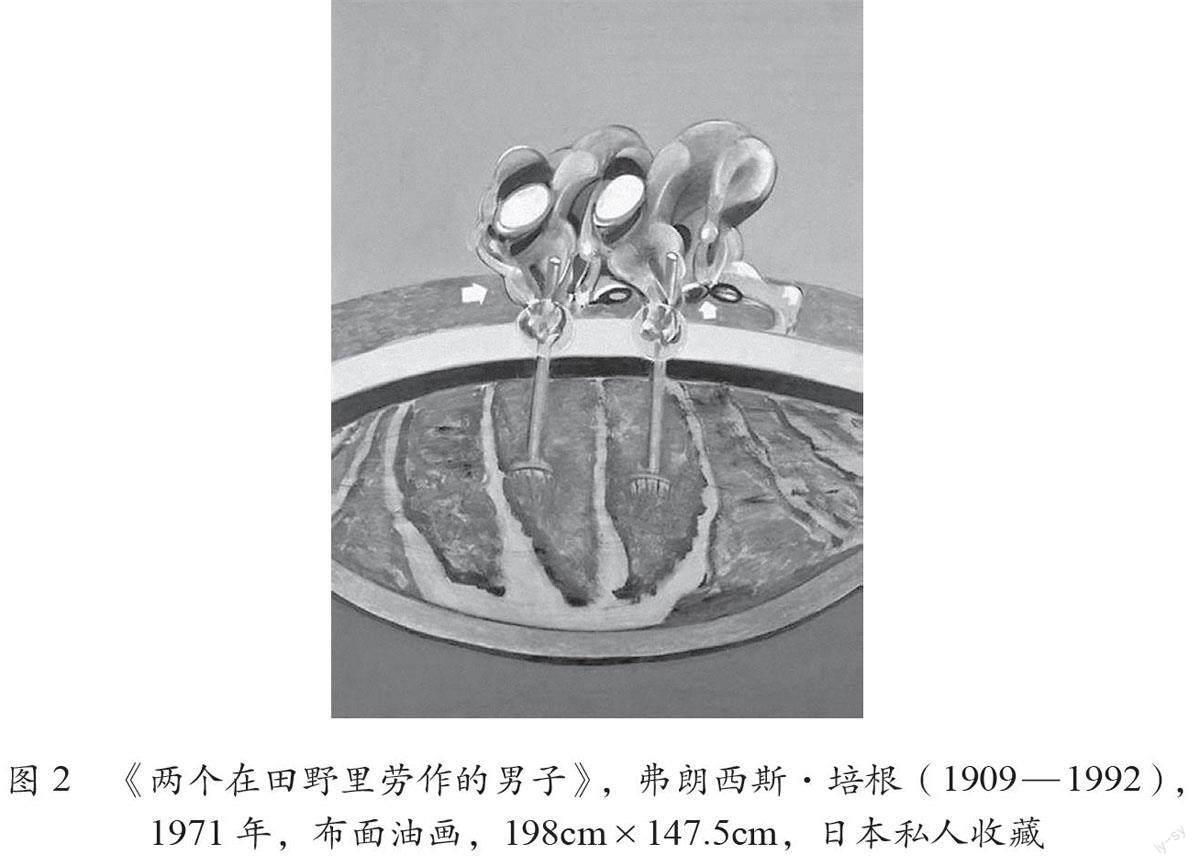

德勒兹所谓的“形象”不是单一的、平面的形象,而是一个与场域相关的复合体。德勒兹提到了培根的单幅画作《两个在田野里劳作的男子》(Two Men Working in a Field):两个农民要与一块装在罐子里的泥土发生关联时,整个形象才能够成立(见图2)。而要理解德勒兹所谓的“场域”,或可从“马戏场”这一比喻入手。在《电影2:时间- 影像》(Cinéma 2: L'image-temps, 1985)的“时间的晶体”("Les Cristaux de Temps")一章中,德勒兹进一步提到了“马戏场”所指代的某种被称为“完美晶体”的场域理念。德勒兹关注到,德国导演马克斯·奥菲尔斯(Max Ophüls)在《劳拉·蒙特斯》(Lola Montès, 1955)中的马戏场展演了一个圆形的、类似晶体的“场”的模型,它使一个完美无瑕的理想晶体形式可以被设想:“在表演的场地,被围困的人就像在一个看不见的晶体里面,在影响别人的同时也受到别人影响。”[1]111 在这样一个类似“马戏场”的场域里,人们只能“旋转”,构成各种各样的“圆”,如《劳拉·蒙特斯》里所呈现的轮舞曲、《伯爵夫人的耳环》(Madame de..., 1953)中的华尔兹舞与耳环、《轮舞曲》(La Ronde, 1964)中领舞者的旋转视角……在这一圆形的场域中,形象成为被分置的影像,在其中“不断地追逐自己以重获自身的完整”[1]111。培根的三联画以三联相互独立的画布开启了这个整一的圆形场域,“人物”被三联画布分体为某种具有流动性的“形象”,但同时又被一个无形的、完美无瑕的圆形包裹。这种圆形构成了一种不可见的循环,一种辩证的、交互的、双向的运动。

“马戏场”所暗示的这一圆形的、动态的活动场域已经提供了“形象”何以置身“场域”的方案——正如人们被围困于某个完美的、与外界时间隔绝的、不可见的封闭晶体。在《电影2:時间- 影像》中,德勒兹认为,“完美晶体”所指代的场域具有一种稳定的、封闭的结构,这一晶体只有两面:正面和背面,不容许任何外在的表现。所以,这一场域归根结底是二维的,它使得其内在的交流和互动变成了封闭循环,变为所谓的“圆形”。而培根那些奇特的内空、弓形的椅子则在某种程度上构成了说明这些复杂形象内部联系的完美“场域”。人体形象被放置于这些奇特的圆形场域中,进而在某种封闭结构中达到与外界“绝缘”(d'isolation)的效果。培根在画作中所使用的“孤立”(isolée)的方法包括“将形象置于立方体中,放入玻璃或冰制成的平行六面体(un parallélépipède)中;或者将其粘贴在轨道上、拉伸杆上,或者是一个构成无尽的圆圈的磁弧上……”[2]11 总之,“一幅画作不仅仅是一个孤立的现实(事实),三联画不仅仅由三块孤立的面板组成,我们不应该在同一个框架中将它们聚集在一起,而且人物本身在绘画中就已经被圆形或者平行六面体隔离了”[2]12。可见,培根制造了一种独特的形象,这一形象通过场域(圆圈或多面体)的包裹,孤立于画布之中。细言之,形象的分体首先通过内空、弓形的椅子或床孤立于各个画框之中,进一步地,形象的整体再通过三联画整体呈现的、巨大的、不可见的“圆形”剧场彻底孤立于画作。而这被孤立出来的形象,既区别于“再现”性绘画中所谓的“影像”(une image),也与“叙事”性绘画中的所谓的“图像”(une ic?ne)有所不同——似乎徘徊于这二者之间。

培根试图通过吊诡性的“孤立”手法,使自己的形象能够具有某种双重性和暧昧性。进而言之,他试图通过被“孤立”出来的“形象”达到对“影像”和“图像”问题的悬置——如果绘画不存在可供再现的模型(modèle),那么绘画所创造的形象就能够规避“影像”的“图解性”,如果绘画也不存在叙述(raconter)某一故事(histoire)的目的,那么形象的生成则可能绕开“图像”存在的某种“叙事性”。一幅画作的确存在两种可能的方式来逃避“具象”:“通过抽象化(abstraction)走向纯形式(la forme pure),或者通过提取(extraction)或孤立朝向纯形象(le pur figurai)。”[2]12 培根的画作区别于抽象派画家如瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky)的作品,它們内部存在某种明确的形象,所以培根选择的实际上是后一种方案——他试图创造出一种孤立的纯形象,这一形象所具有的“纯形象性”(figurai)区别于“形象化”(figuratif)。“形象化”承担的首先是“再现”(la représentation)的功能,在这一功能下的形象化意味着影像与它应该说明(illustrer)的对象的关系;“形象化”也承担图像叙事的功能,故而它也意味着一个图像与其他图像在一个复合集合中的综合关系,并且这一关系可以在某种特定的法则中被精确地应用于画作中的每个对象。那么,为了避免内在于形象的形象化——进而言之,逃避形象作为影像或者图像时内在的某种“图解性”和“叙事性”,必须使形象孤立于画作,否则形象必然生成以上特性。

培根主张“绘画必须把形象从形象化那里剥离出来”[2]17,于是通过孤立的方法制造了这一逃逸和回避这些特质的新的“形象”。他试图使绘画回避“图解性”和“叙事性”这两个方向,直面绘画现实本身,从而实现形象的解放——否则绘画永远是一种附庸:要么是为了再现原型,要么是为了描述故事。对于再现性的规避是通过场域建构而实现的。首先,在培根的画作中,这一原型不存在。其次,这个形象不是来自模仿原型(“再现”),而是直接来自场域的“生成”(le devenir)。最后,这个形象不是生成于画布,而是生成于画布“之间”的“圆圈”。

二、抽象与具象之间:德勒兹的“ 悬置”

培根认为,有两个因素使古代绘画同“具象”和“图解”的关系与现代绘画不同。一方面,现代绘画不必像古代绘画那样受到某种“宗教可能性”(possibilités religieuses)的制约,因为现代绘画是“无神论的游戏”(un jeu athée)[2]17。另一方面,照片本身具有“图解性”和“文献性”(documentaire)的功能,因此,现代绘画不再需要履行这一功能,而这一功能仍然属于旧绘画。

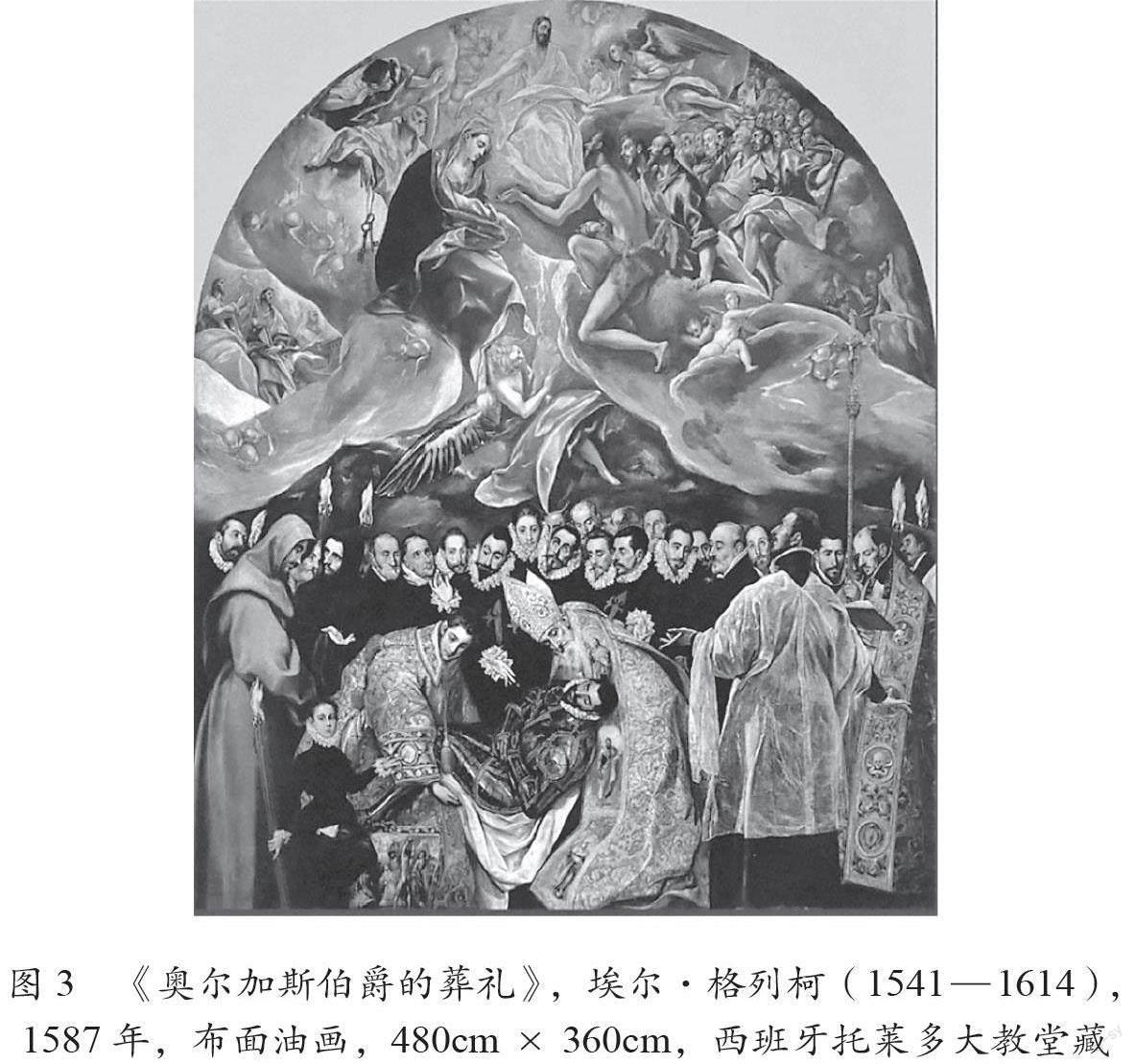

然而,培根的第一个观点(从宗教情感角度逃避再现性绘画的具象性)简化了绘画元素与宗教情感的关系,这种关系不能被简单理解为一种被信仰制约的功能性关系,哪怕现代绘画确实打破了偶像的束缚。驳斥培根这一观点的反例很多,因为在基督教绘画里,本身就存在着一种“纯粹的绘画无神论”(un athéisme proprement pictural),“在这样一种绘画中,人们从字面上就可以理解到上帝是不能被再现的这一观念”[2]18。德勒兹举的例子是16 世纪西班牙矫饰主义(Mannerism)画家埃尔·格列柯(El Greco)的《奥尔加斯伯爵的葬礼》(El entierro del Conde de Orgaz)。在这幅画作(图3)正中,并排的人物分隔出一条可见的水平线,这条水平线将画作分为上下两部分:天体部分和地面部分。在水平线下部,人物所呈现的是叙事性关系——这些关系所肩负的功能是共同讲述伯爵葬礼这一故事。但是,在水平线上部,即伯爵入葬后升入天堂(被基督接受的地方)的场景,绘画呈现了一种对于形象的疯狂、完全、无度的解放(libération):“人物或是直立,或是伸展四肢,或是无休止地变得细长,没有任何约束。”[2]18 上帝、基督、圣母、地狱等与宗教有关的形象都在某种程度上脱离了再现的要求,人物站立、弯曲或扭曲的姿态昭示着他们已经从形象中解放出来了,只与天上、地下或天堂、地狱的“感觉”有关。尽管我们能看到种种有关人物的表象,但是已经不存在某个可以被讲述的、确定的故事,人物则因此摆脱了他们在某种特定的叙事框架中所应被再现的角色,进而直接与天堂的感觉秩序(ordre de sensations)联系在一起,进入一个德勒兹所谓的“感觉领域”(domaines sensibles)。此外,德勒兹批评道,培根的另一个观点(从照片替代的角度逃避叙事性绘画的图解性)也局限地理解了照片的功能。摄影不仅仅是一种再现性的机械复制技术,照片也不仅仅是作为古代绘画图解性这一分支功能的一个替代品出现。摄影自身也是一种艺术创作和艺术形式,它所定格的那一优越的瞬间是具有独一无二的美感的,也可以被称为艺术作品。

但是,培根的绘画确实又区别于叙事性绘画里所呈现的构图法则和人物关系。

一方面,叙事性绘画遵循一套独特的构图法则。1435 年,意大利建筑师、艺术理论家L. B. 阿尔贝蒂(Leone Battista Alberti)在《论绘画》(Della pittura)一书中提出的名为“istoria”的纯粹意象和叙事追求受到学界的广泛关注。a 这体现了一种主客合一的绘画理想:这一理想诉求即实现视觉机制对视觉意象的完整叙事,换言之,“istoria”代表着一个有结构、有组织、成系统的整体,它们的协调运作构成了物体的优雅状态,也是事物成其之美的原因。阿尔贝蒂的“istoria”代表了透视法的娴熟运用和对轮廓、构图、明暗的综合处理。在阿尔贝蒂看来,“istoria”并非要给可感的自然提供一个先验的框架,它在具体的绘画过程之中展开:“istoria 由物体构成;物体由部件构成,而部件又由可视面构成。所以,画的基本单元是可视面。我们称物体的优雅状态为美,而这种美感来自于可视面的构图组合。”[3]正如文本的叙事要有条理、有逻辑,自成形式,而非杂乱地堆砌字数;“istoria”不仅意味着对叙事性绘画的定义,也是一种美学原则的彰显:并非在数量级取胜,而在系统性的精妙组织。

另一方面,叙事性绘画存在一个或者多个完整的故事。安戈洛·布龙齐诺(Angolo Bronzino)是一位16 世纪的矫饰主义画家,他创作的《维纳斯与丘比特的寓言》(Allegoria del trionfo di Venere)就是一幅典型的叙事性绘画。这幅画(图4)悬挂在英国国家美术馆,具有丰富的古典象征意义,符合文艺复兴时期的寓言理想。维纳斯处于画面中心,她的身份是通过她左手攥住的金苹果(来自希腊神话“帕里斯的裁判”)辨认的。与她纠缠在一起的是一个长着翅膀、背着箭袋的男孩——丘比特,也就是她的儿子。丘比特亲吻着母亲的嘴,抚摸着她的乳房,他们的拥吻色情意味非常明显。维纳斯的右手握住了丘比特的箭,这很容易给观者留下维纳斯试图偷走她的儿子的箭的印象。而丘比特抚摸着维纳斯的乳房,以回应她的亲吻,同时,丘比特正试图用手指摘下她的王冠。

成对出现的人物形象(couples)是培根三联画中的基本元素,但是这些人物之间似乎并未存在任何故事,他们甚至只是某一个人物的分体形象,或者被化约为一团“肉”(chair),一具“无器官的身体”(le corps-sans-organes)。这些形象之间的确存在一种关系,但是这种关系似乎莫可名状。细言之,这种关系确实存在,即确实存在一种诸形象在时空中并在的关系,这些形象指向了同一个“他者”(autre)的时空。这些关系莫可名状,即不可以用语言去规定和分析它,所以它不能是一种基于叙事性的关系。如果说这是一种抽象的、基于理解的关系的话,那么这一关系则来自形象本身以及背后的寓言,来自对于这一关系的正解或曲解所产生的意义空间。可是,在培根的大量绘画作品里,这一意义空间基本上是不存在的,哪怕他的部分画作运用了寓言或戏剧传说,但更多的是“无题”。《维纳斯与丘比特的寓言》有四个层次,这四个层次以前景、中景、后景、边缘分布于画作的各个部分,尽管没有明确的界限,但画作在塑造人物的过程中,通过某种先设的理解关系事先规定了各个人物的所属空间以及人物之间所存在的交流界域。而这一无形界域的产生源头则是每一对人物都有内在于他们二者之间的矛盾,这些矛盾来自不同的事实,是为了勾连起一个故事。但是,在培根的画作中,这一分割的界槛是物理意义的——分隔的画板。分隔的画板之间有强烈的关系,这种关系也是无形的,它可以与布龙齐诺的叙事画中所试图展现的某种叙事关系进行对比,进而,我们可以见出培根的绘画与叙事画在关系层面上的内在区别。培根的三联画并不是来自不同的事实,也非讲述同一个故事,也并不指向不同的对象,它们源于同一个且是唯一的事实。而分隔的画板之间固然有着强烈的关系,可是这一关系并不是为了诠释物体与思想的“理解关系”。

更重要的是,元素的叠加导致叙事画画幅几乎被人物及其所指代的关系填满,而培根的绘画则有大块的剩余关系。在以往的叙事性绘画中,填充画幅其他部分的,要么是与人物有关的风景,要么是具象的某种有形背景,甚至也可能是“一个取消特定形式的但是能够产生明暗对比(clair-obscur)、色彩变化和纹理层次的厚度(épaisseur)”[2]13。而培根则实现了一种非常鲜明的变革,他试图使许多在以往绘画里存在的可能性被取消。在培根的绘画里,“系统地占据绘画其余部分的是色彩鲜艳、均匀、同一的大块平涂面(de grands aplats)。细碎而硬锐(minces et durs),它们具有结构化、空间化的功能”[2]14。那么,“难道没有另一条更直接、更可感(sensible)的道路吗?”[2]19 这一条道路所回避的这两个指标,从某种程度上而言,培根确实回避了。但是,培根是否走出了第三条路?这是德勒兹的追问。难道就一定要追求一种“形象”吗?换言之,难道在形象之间不存在另外一种非叙事性、非图解性的关系吗?德勒兹得出的结论是,培根所走的第三条路,“既不像抽象绘画那样诉诸纯视觉性(optique),也不像行动绘画(l'action painting)那样诉诸手部绘作(manuelle)”[2]103。

让我们再度回到培根画作中这三个稳定存在的元素:其一,是巨大的平涂面,这一平涂面是空间化的材料结构(la structure matérielle);其二,是形象;其三,是场地(le lieu),即所谓的“圆形”、轨道或轮廓(le contour),它们确立了平涂面和形象的共同边界。培根画作的轮廓总是非常简单,即构成平滑的圆形或者椭圆形,但是它们的颜色造成了问题。德勒兹认为,事实上,轮廓是处于双重动态关系中,并且促成了双向交流互动的一个场所,它像是一层薄膜,使材料结构与形象自身之间、形象与平涂面之间的交换成为可能。培根的第三条路是达到“共振”,睡眠、欲望、艺术——这些都是感觉的纠缠与共振的场所,是两种感觉进行搏斗的场域。这种感觉的纠缠与搏斗被德勒兹比喻成一种“田径运动”(athlétisme)。在这种“田径运动”中,培根走出了“第三条路”,拒绝了“具象绘画”(une peinture figurative),也拒绝了“抽象绘画”(une peinture abstraite)。

德勒兹认为,培根拒绝“具象绘画”和“抽象绘画”所采取的方式是具有“双重性”的,培根似乎“将自己置于与普鲁斯特(Marcel Proust)在文学中类似的境地”[2]66。在《追忆似水年华》(Ala recherche du temps perdu, 1906 — 1922)中,普鲁斯特同培根一样,追求着一种纯粹的“形象”。这个形象是从“形象化”的桎梏中剥离出来的——它仍然是形象,却不再具有任何形象化的功能,而是直接指向形象本身,如普鲁斯特小说中的“贡布雷”(Combray)形象,“用形象书写的真理”(véritésécrites à l'aide de figures)。在对这一纯形象的追求中,“普鲁斯特不想要一种过于‘意愿性(volontaire)的抽象文学(哲学),也不想要一种用以讲故事的具象、图解或叙事文学”[2]66。普鲁斯特的“非意愿记忆”(mémoire involontaire)区别于“意愿记忆”(mémoire volontaire),它并非叙述过去,也非再现当前,它能够将一种纯粹的形象呈现出来。“非意愿记忆”是这样起作用的——“它结合了两种存在于身体中不同层次的感觉,这两种感觉像两个摔跤手一样相互纠葛:当下的感觉(la sensation présente)和过去的感觉(la sensation passée),以产生一种不可化约为过去和当前的东西:这一形象。”[2]67 而“贡布雷”就是一个自在的、不可化约的形象。从某种程度上而言,培根所做的尝试和普鲁斯特的如出一辙——他们都试图拒绝形象在以往惯性中可能被“收编”的两个方向。这一形象不是单一的形象,一般表现为培根画作中成对出现的形象,以对偶的形式暗示着一种“共振”,即“感觉的耦合”(l'accouplement de sensation)和“感觉的纠缠”(l'étreinte des sensations)。这两种感觉相互交合而产生的共振,被德勒兹比作“一首奏鸣曲(sonate)中小提琴的感觉与钢琴感觉的共振”[2]67。德勒兹写道:“就好像在世界的开始,就好像世界上只有他们两个人,或者更确切地说,在这个与其他一切都封闭的、由造物主的逻辑构建的宇宙里,他们永远都是这两个人:恰如这首奏鸣曲。这是奏鸣曲的形象,或是这首奏鸣曲作为一个形象的出现,就像七重奏一样,其中兩个主题激烈冲突,每个主题都由一种感觉定义,一种是精神上的‘呼唤(appel),另一种是身体中的‘疼痛(douleur),即一种‘神经痛(névralgie)……”[2]67

可见,德勒兹从三个层面论证了培根的“第三条路”何以可能。首先,培根绘画里的“形象”关系区别于叙事性绘画和图解性绘画中的人物关系。其次,培根所构建的圆形的“轨道”(或说“场地”),在某种程度上使一种“交合”作用成为可能。再次,这一“交合”作用下的“形象”可类比于普鲁斯特小说中的“贡布雷”的形象。然而,德勒兹的第一层面的论证显示出他对培根绘画的矛盾态度,他指出了培根的“形象”对于“形象化”的逃避,但是对培根逃避“形象化”的两条思路均提出了反驳。进而,德勒兹第二层面的论证也是值得商榷的,他试图用两种感觉的强烈“共振”来解释培根的“第三条路”,但是这种“交合”的思路实际上仍然是正题—反题—合题的“辩证法”思路。德勒兹认为,培根的绘画在“具象绘画”和“抽象绘画”之外走出了一条全新路径,但是按照“交合”思路,这只是一条语言诡辩术之下的骑墙路径。最后,德勒兹正式切入培根对于这一“形象”的讨论,他逐渐抓住了问题的关键。可惜的是,虽然普鲁斯特的“非意愿记忆”所指向的“贡布雷”小镇确实给出了解答这一问题的可能方向,但是德勒兹在论述中止步于此,不能够将这一“形象”终结于文学叙事,也不能够将其终结于一些莫可名状的比喻——前者是将其归于叙事性的终结,后者则将其归于再现的困局。德勒兹必须指出“第三条路”的所示结构,以及回答它如何超越了此前的两条路,否则,他对“第三条路”的探索将不可避免地进入一场未见分晓的“悬置”。

三、重构“ 二元性”:结构人类学的方案

什么是培根的“第三条路”?与其说这是一个普遍存在的绘画问题,不妨说这是一个在所有艺术形式中都可能存在的哲学问题;甚至说,这或许是一个纯哲学问题,它可以在很多方面得到具体的验证与应用。作为一种“形式”或者说“结构”,三联画的三个部分之间究竟存在什么样的关系?培根希望达到的是既非逻辑性的,也非叙事性的关系;它们所敞开的是一个更大的整体,一个所谓“不可争辩的事实”。在三联画中,形象是一直分开的,那么如何产生、拥有共同的事实呢?虽然在《弗朗西斯·培根:感觉的逻辑》中,德勒兹引入了“见证人”/“见证的”、节奏和复杂性三个元素来回答这一问题,然而,他并没有明确地、清楚地提出解决这一疑问的方案——他还没有意识到可以从“扩展维度”的角度重新打开这看似无法调和的“二元对立”关系,而仅仅以“共振”和“交合”解释培根三联画对“形象化”与“抽象化”的拒斥。

事实上,德勒兹在这本探讨培根绘画的著作中已经隐约预料到了这种可能性,但并未给出明确答案。培根并不是“孤立”于形象与抽象之外去寻求一种“纯形象”,而是希望建构一种全新的场域。这一纯形象之所以既包含形象化因素,也包含抽象因素,既可以被理解为描述的,也可以被理解为图解的,是因为它恰恰是一种时空并在的三维关系。在这一关系里,我们可以拾起任意两种元素去诠释繁复的二元关系。这是德勒兹在《电影1:运动- 影像》对《弗朗西斯·培根:感觉的逻辑》中未竟的问题给出的答复。可惜的是,虽然德勒兹在《电影》两卷本里已然发掘了这一全新的诠释思路,却没有对此进一步开拓。他在与菲利克斯·加塔利(Félix Guattari)合著的《什么是哲学?》(Qu'estceque la philosophie?, 1991)中简单地再次谈到了艺术与感觉,但对感觉与逻辑间的二元问题谈论很少——哪怕他在《电影1:运动- 影像》对“行动- 影像”二元结构的探究与批判中已然给出了这一问题的解决方案。

在《弗朗西斯·培根:感觉的逻辑》一书中,与其说德勒兹试图从艺术理论的层面打开培根绘画所指向的“第三条路”,不妨说他试图以培根的艺术作品和艺术主张为材料,进而瓦解辩证法思维中某种牢固的“二元性”结构——只是这一尝试或许不甚足够。通过参考德勒兹以列维- 斯特劳斯的“三联体”进路重提对于瓦解二元结构的尝试,或可得出这样的启示:培根的方案相较于普鲁斯特的文学感知,或许更近于列维- 斯特劳斯的人类学进路。毕竟,文学的模糊性无法对绘画中鲜明的问题意识给出有效解释。列维- 斯特劳斯在《结构人类学》(Anthropologie structurale, 1958)的“二元组织存在吗?”("Les Organisations Dualisties Existent-elles?")一节中考察了美洲和印度尼西亚等地区的种族部落,并且以保罗·雷丁(Paul Radin)在论文中对温内巴戈人(Winnebago)的观察结果为考察出发点[4],试图找到某种在其中广泛存在的二元对立现象的结构性基础,在人类学考察中挖掘超越二元性的另一道路。

列维- 斯特劳斯对“二元组织”(d'organisation dualiste)的定义是:“二元组织是指在美洲、亚洲和大洋洲经常遇到的一种社会结构,其特征是将社群(du groupe social)——部落、部族或村庄——分成两个半族(en deux moitiés),其成员之间的关系从最密切的合作到潜在的敌意,通常这两种关系均存在。”[5]14 列维- 斯特劳斯认为,族群的二元组织结构就其复杂程度而言并不能被某种单一的模型所概括,即使它们呈现出一种非常规整的表面对称性,其内部元素的关系也从来不是一成不变的。基于此,列维- 斯特劳斯通过考察温内巴戈人村落“上分支”“下分支”这两种不同的结构设置,将二元组织形式的内部设置阐释为“直径结构”(structure diamétrale)和“向心结构”(structure concentrique)两种类型。对于广泛存在的“直径结构”,列维- 斯特劳斯举例道,在北美洲,除了温内巴戈人以外,几乎所有的苏族人都按照这种方式安营扎寨。与此同时,“直径结构”普遍存在于南美洲的格族部落、居住在巴托格罗索州(Mato Grosso)中部的博罗罗(Bororo)人,甚至在蒂亚瓦纳科(Tiahuanaco)和库斯科(Cuzco)也可能存在。[5]150 至于殊异于“直径结构”的“向心结构”,列维- 斯特劳斯主要以特罗布里安群岛(Trobriand)奥马哈卡纳(Omarakana)的村落平面图作为说明。奥马哈卡村的设置呈现为“中央”(内圈)和“四周”(外圈)两个同心圆,内圈主要是作为公共聚集和节庆祭祀的场所,而外圈则是作为贮藏粮食的仓库。在这一同心圆式的向心结构里,存在着种种对立,正如列维- 斯特勞斯所说:“在特罗布里安,我们看到了一个复杂的系统,它存在着神圣与世俗、生食与熟食、独身与婚姻、男性与女性、中央与边缘之间的对立。”[5]152

诚如列维- 斯特劳斯所认为的,“向心结构”本身并非像“直径结构”一样,是一个完全封闭的、自给自足的系统,它必须以周围环境为参照。环境(譬如灌木丛或森林),既可以界定这一二元结构整体的范围(即德勒兹所说的物理- 生理范畴),又可以对其进行某种有机性的延展和全然异质性的调和。在《结构人类学》中,列维- 斯特劳斯也提到,在“二元组织”的“向心结构”模式中,“冲突”这一行动作为某种二元对立的动态呈现,在社群里总是频繁发生。在《电影1:运动- 影像》中,德勒兹对“行动- 影像”二元结构的所谓“大形式”(情境S →行动A →情境S)的诠释提出了“循环式”(SAS)与“螺旋式”(SAS')两种方案。德勒兹认为:“这个产生于行动的新情境与原来的情境构成一个组合,这就是行动- 影像的集合,至少是行动—影像的原始形式。”[6]通过“决斗”(duel)这一形式,从最宏观的范畴到最微观的环节,“行动- 影像”的“二元性”均有的放矢地呈现(人—环境、人—人、环境—环境的决斗)。毕竟,在这个宏观的二元结构里,如果要实现决定性的、确定性的、封闭性的内部运转,必须将二元关系贯穿落实在每个细节之中。德勒兹归纳的二元结构受到了列维- 斯特劳斯的“直径结构”与“向心结构”的启发,并且对其进行了综合运用——因为“直径结构”和“向心结构”的区分并非绝对,正如德勒兹所谓的“运动- 影像”与“时间- 影像”在一部具体的电影中的存在亦不是非此即彼的,这两极间存在着暧昧不明的灰域。

而这一介于某种对立“之间”的灰色部分,正是在《弗朗西斯·培根:感觉的逻辑》一书中德勒兹所认为的培根所处的境地。“二元组织”就其本质而言是一种笼罩在模糊状态中的“双重性”,“有时候它似乎来源于社会群体之间、物质世界的各个方面之间、道德或形而上学的属性之间的一种依靠二分法产生的对称现象”[5]154。这种“双重性”和“暧昧性”的中间地带被列维- 斯特劳斯表述为“三联体”模式。列维- 斯特劳斯的突破之处在于,他看到了这种二元对立现象(dualisme)所呈现的双重性和模糊性(诚然,培根、普鲁斯特也都看到了),但是,列维- 斯特劳斯进一步提出了这一模糊性背后更加复杂的结构,并且以此结构重新打开了某种“二元性”。细言之,他将“二元组织”从某种惯常以为的本体形式降格为“二元现象”,并将其背后看似不可瓦解的“二元性”设想为“三联体”的某种“极端形式”。列维- 斯特劳斯通过考察博罗罗村落的复杂结构,在将二元对立模式从内在本质降格为“二元组织”的两种表现形式(“直径结构”和“向心结构”)的同时,通过挖掘隐藏于“二元组织”中的第三种形式打开了前两种形式构成的封闭空间。比如,列维- 斯特劳斯通过分析博罗罗村落半族社会里隐性存在的高、中、低三个阶层,揭示了博罗罗社会表面的二元“外婚制”实际上是三重性的“內婚制”。通过各种所谓“反常现象”,列维- 斯特劳斯试图说明二元现象中之所以会出现各种意义上的暧昧、晦暗、模糊的“中间地带”,是因为二元现象之外本身就存在更大的平面和更深层次的形式。这种形式是一种流动的、隐性的形式。这种形式包含前两种结构的共同特征,但是呈现为一个“三联体”的结构,即前两种结构都以不同的方式与第三种异质形式不断结合,进而实现联姻、集体劳动、集体娱乐等功能。

列维- 斯特劳斯通过一些例外状况,即他所谓的“对流行理论来说是反常和矛盾的现象”,打破了二元思维的固定范式,因为当证明“二元组织”内部的辩证法思维无从穷尽所有情况时,“‘二元组织作为结构本质”的坚固性就已经被证伪。一个最典型的情况就是“半族”在男女原则上所存在的某种暧昧性和双重性。“系统本身固有的这种对立之所以能够给印度尼西亚社会提供一个构建二元组织的模式,这一事实在印度尼西亚的两个半族总是被分别想象成雄性和雌性中见出。”[5]174 列维- 斯特劳斯指出了这一问题的关键所在:“从实际实施情况来看,半族既可以是雄性的,也可以是雌性的,可是却拥有数量大致相等的男女成员。”[5]174 可见,在一个半族作为族群本身时,其内部成员的男女性别差异似乎作为某种例外状况破坏了看似普遍的二分法。博罗罗村等土著人的原始辩证法似乎无法解释每个半族里所隶属的男女成员数量大致相等的事实。可见,半族这一“例外状况”呈现出了一个典型的、敞开的、骑墙的“中间状态”。在半族作为个体对象与其他半族进行类比时,半族可以通过二元对立思维被划分为雄性的或者雌性的——正如在培根之前,一幅绘画的表征形式似乎要么是具象的,要么是抽象的。而在对半族内部的成员进行具体分析时,则会发现每个半族都有大致对等的男女成员,但很难界定其族群的属性被成员的哪一种性别代表。

从某种程度而言,培根所面临的诠释困境和博罗罗村二元组织的诠释困境是类似的,但是培根并不是站在德勒兹所认为的普鲁斯特的视角理解问题,而是试图选择类似于列维- 斯特劳斯的解决方案。列维- 斯特劳斯的观点是:“对所谓的二元组织的研究揭示了与现有理论相比的许多异常和矛盾,因此最好放弃二元论,将二元现象的表面形式视为结构的表层畸变,其真实性质是不同于二元结构的,而且要比这一结构复杂得多。”[5]179 换言之,列维- 斯特劳斯在《结构人类学》所提出的是“发现维度”,即用“三联体”重新打开“二元性”,而不是通过二元对立的矛盾和解得出一个超验的“第三性”。进而言之,绘画的所谓“第三条路”不代表抽象或具象,也不是在说“眼与手”的协同(在“抽象”与“具象”之间)。因此,在《弗朗西斯·培根:感觉的逻辑》中,德勒兹的分析方法在立论前提上就出现了问题,他似乎在后期也发现了自己的问题,以至于这本小书终结于对“图表”(diagramme)问题的探析而难以更进一步。从列维- 斯特劳斯的视角出发,无论是“图解性”的绘画还是“叙事性”的绘画,它们都是“三联体”在某种特殊环境下的具体表征形式。

培根试图逃避“形象化”,也不希望自己的“形象”归于彻底的“抽象”。如果我们以列维- 斯特劳斯的“直径结构”和“向心结构”对培根所左右为难的“两极”进行类比的话,或可推测培根在不断逃离“直径结构”,与此同时,他的形象与“向心结构”一直保持着一种不即不离的暧昧距离。“直径结构”是一种静态的结构,它的特质所指向的是表象哲学笼罩下的再现性艺术,它们在某种静态表述中建构起一个结构的超越性平面:这是列维- 斯特劳斯所谓的“无法超越自我的二元性”[5]168,也是德勒兹在《差异与重复》(Différence et répétition, 1968)中反复提到的“同一性”(même)困局。这种“静态性”和“超越性”在建构“直径结构”坚固稳定的内核时,产生了难以松动的封闭性,差异无法从潜能变为现实并实现自我增殖。与此相对,在“向心结构”中,二元现象则是动态的,并且列维- 斯特劳斯所提到的隐性的“三联体”也隐含于向心结构的表征之下,毕竟,“从不对称三联体(la triade asymétrique)转化为对称的二联体(la dyade symétrique)的任何努力要求以具有向心结构的二元性为前提,后者既像前一个那样是二联的,又如后一个那样是不对称的”[5]168。一言以蔽之,培根三联画里的形象或许可以表述为:一种无限趋近“具有三项式性质的向心结构”的形象,但是它又逃逸于此结构。

结语

德勒兹在《弗朗西斯·培根:感觉的逻辑》中解读培根的“三联画”何以克服“二元性”、导向“第三条路”之时,实际上已意识到其绘画对辩证法“同一性”的超越,并试图阐明“双重性”或者说“二元性”之间暧昧不明的灰域,以第三种形式打开对立的两极。然而,德勒兹在这本书中并未自觉地意识到自己已然给出了一条理论化的解决之道,最终放弃了进一步的结构化阐释,并以普鲁斯特式的文学隐喻覆盖培根“三联画”中锐利的思想性和批判意识。列维- 斯特劳斯的结构人类学通过考察美洲族群部落的组织结构与社会关系,揭示了“三联体”的思路何以生成一种时间和社会层面的结构断层以皲裂“二元现象”,进而提供了一种理解培根绘画的全新视角。这一视角与德勒兹的培根绘画阐释处于同一视域,然而更为明晰、彻底。结构人类学在某种意义上也为之后的民族电影、实验电影等提供了一条视觉阐释和媒介考古的参考路径——譬如艺术馆里的三屏装置或许也可以追溯到“三联体”的思路,实验电影有意通过引入二元之外的第三种元素破坏其封闭结构。经过对艺术史、哲学史的爬梳,结构人类学的运用范畴或可进一步拓宽,列维- 斯特劳斯所留下的独特的精神遗产亦能在更多领域发挥作用。

(责任编辑:冯静芳)