边界消解与文化想象:二十世纪二三十年代粤剧在新加坡传播场域的变迁*

黄露,杨敏

(广西艺术学院 人文学院,广西 南宁 530000)

民族复兴必然要以文化复兴为支撑。巍巍五千年的中华文明滋养了丰富宝贵的文化遗产,为民族的复兴与发展留下了宝贵的财富。其中,戏曲艺术是多种艺术的综合结晶,包含舞蹈、音乐、美术、武术等艺术表现形式,是中华文化的重要呈现载体,也是中华文化传承与传播的重要媒介。然而,随着现代化与全球化发展,“机械生产式”的文化工业挤压着“手工制作式”的戏曲艺术的生存空间,许多根植于农业文明的传统艺术不可避免地陷入了生存困境。

粤剧享有“南国红豆”之美誉,作为世界非物质文化遗产享誉中外。早在19世纪,粤剧就随着岭南移民传入东南亚、美洲等地,此后历经百年而不衰,绵延生息,历久弥旺。[1]103粤剧亦被誉为最具改革开放品格的戏曲剧种,[2]27在数百年的发展历程中,粤剧一直积极应对全球化与现代化,适应不同媒介的生存环境。新加坡被誉为粤剧的第二故乡,有关戏剧的演出记录最早可以追溯到1842年。[3]139由于新加坡华人众多,粤剧在新加坡拥有良好的受众基础。截至2018年6月,新加坡总人口为564万,其中华人占75%左右。[4]76粤剧的传承与发展颇受新加坡学界的重视。因此,有一些学者认为,除了中国之外,能将戏曲的传承上升到国家文化发展战略层面的国家只有新加坡。[5]68粤剧在新加坡的传播,是基于新加坡华人的移民实践,粤剧是新加坡华人构建社群的重要文化资源。在不同的社会背景下,粤剧在新加坡的传播呈现出不同的样貌,在华人社会中发挥着不同的作用。[6]87

20世纪初,新加坡作为全球交通枢纽的地位日渐凸显,经济蒸蒸日上,华商资本日趋雄厚,华人移民在生存需求得到满足之后,进一步追求情感上的满足感。这一时期,粤剧的传播对象从神庙戏台下的来自同一方言社群的同乡移民,延伸到涵盖各个方言社群、各行各业的华人群体;粤剧的传播场域也从以神庙戏台为主的民俗场域,延伸到以游艺场为主的经济场域。经济场域即行动者从事经济交换活动的场域。经济场域中的粤剧演出活动作为文化商品,在市场货币体系下进行交易。

本文聚焦二十世纪二三十年代新加坡粤剧传播场域的变迁,基于对这一时期粤剧展演相关史料的整理,探讨以下问题:粤剧如何消解华人方言社群之间的边界?对背井离乡的华人移民而言,游艺场中的粤剧演出如何消解华人方言社群之间的边界?全球化背景下粤剧作为传统文化的生存策略是什么?为什么粤剧能承载“文化中国”的想象?二十世纪二三十年代粤剧在新加坡游艺场中的演出为传统艺术如何融入市场经济提供了一份可供参考的答卷。

一、传播场所的变迁:从神庙戏台到游艺场

19世纪中后期,新加坡粤剧的传播场所从神庙戏台延伸到商业性戏园。及至经济高速发展的二十世纪二三十年代,粤剧的传播场所进一步延伸到游艺场。游艺场是汇集了演剧场、杂技场、茶馆、咖啡馆、电影院、赌博场等多种娱乐产业的经济场域,是西方大众消费主义的产物。游艺场中的演剧台、电影院成为粤剧传播的重要场所。在游艺场的表演中,粤剧汲取各家之长,积极融入商业体系和消费文化。

区别于神庙戏台的粤剧传播,游艺场中的粤剧表演具有商品化特征。随着资本的全球扩张,诞生于西方的大众消费主义文化蔓延全球。但是,作为传统文化的粤剧,并没有被西式娱乐文化侵蚀,而是积极接受消费主义收编,成为经济场域中重要的文化商品。粤剧表演的场所有以单一地方剧种为招牌的戏园,还有拥有各式各样娱乐活动的游艺场。游艺场中的戏曲表演包罗了来自不同地区的方言戏曲,各剧种相互学习改进,对剧种风格影响深远,这种表演模式是消费主义收编传统文化的表现。

19世纪中后期,新加坡戏园的出现标志着新加坡戏曲开始商业化。1857年,新加坡成立了粤剧戏班行会——梨园堂。梨园堂的出现说明这一时期新加坡的粤剧活动已经具备组织性。1887年,清朝官员李钟珏游历新加坡,他在其后出版的《新加坡风土记》中记载了华人移民在新加坡的基本生存状况。“五种人数,以中国为最多,其次巫来由”[7]51,可见当时的华人族群已经是新加坡人数最多的族群。“叻中华人最多,亦最富”[7]53,说明当时的华人已经积累了雄厚的财富,具备一定的经济基础。这一时期,生存需求已经得到满足的华人移民,开始进一步追求娱乐活动方面的满足感。“戏园有男班,有女班,大坡共四五处,小坡一二处,皆演粤剧,间有演闽剧、潮剧者。”[7]55粤剧作为商业性的娱乐工具,开始成为华人移民的休闲消费对象。

20世纪前叶,粤剧的商业演出场所从传统戏园转向游艺场,这是新加坡戏曲商业化成熟的表现。这一时期,新加坡的经济快速发展,华人企业发展迅速,南来新加坡的华人数量进一步增加。及至20世纪20年代,由于经济的发展与观众基数的增加,新加坡的商业戏曲发展进入黄金时期。[3]48粤剧的商业演出场所从传统的戏园,转向了大型的游艺场,如新加坡的新世界游艺场(见图1)、欢乐园、车马水的大舞台等。粤剧成为人们进行休闲娱乐活动的一大选择,很多华人因此前往游艺场消费。

图1 新世界游艺场①

宋蕴璞笔下的欢乐园和新世界是包含戏园在内的大型游艺场,欢乐园在大坡,新世界在小坡园,包括演剧场、茶馆、咖啡馆、电影院、赌博场等。在包罗万象的游艺场中,粤剧成为娱乐消费菜单上的一项任人挑选的节目。而在与其他娱乐活动同台竞技时,粤剧表演并没有显露颓势,粤剧剧目每天都能在新世界游艺场中展演。[8]458可见,游艺场中的粤剧演出,迎合了观众的喜好,极具市场竞争力。[9]27

区别于传统戏园,大型游艺场具有两方面特点:一方面,游艺场的娱乐活动丰富,各种传统表演与艺术活动汇聚一处;另一方面,游艺场广纳各方来客,这些来客只有消费多少之分,没有族群之别。可以说,游艺场以商业体系消解了各类传统文化与各个社群及族群的界限,将这两者分别同化为市场体系中的商品与消费者。

二、身份的重塑:从民俗仪式到文化商品

法兰克福学派的重要代表人物霍克海默和阿多诺认为,在资本主义的生产制度下,文化工业已经形成,它将商业、制造业以及文化艺术融合在一起。[10]104-105游艺场中的粤剧表演,融合了商业与戏曲艺术,将戏曲艺术明码标价并纳入商业体系。电影工业的出现,实现了戏曲艺术的“批量生产”,进一步加速了粤剧的商品化。

(一)粤剧的商业化

民俗场域中的粤剧,其受众只有神和信众之分,并且,神庙戏台下的信众是平等的存在。而经济场域中的粤剧,则将粤剧表演纳入价格体系,通过不同的定价将观众分成不同的等级。粤剧表演的市场化暗示了粤剧传播参与者的不平等。

宋蕴璞在《南洋英属海峡殖民地志略》中记录了华人在新加坡的娱乐活动,其中特别提到戏园在新加坡的重要地位,以及20世纪初期戏园的价格体系。价格体系使得不同戏园的观众被纳入不同的层级。比如专演西洋戏及西洋舞蹈之类的礼佛士纪念戏院,“戏价甚昂贵,最低者三元,多至五六元不等,除非是西洋官绅富商或华侨资本家,不能入内观看”[9]54,可见礼佛士纪念戏院面向的是资产殷实的上层社会人士。而豆腐街的广东戏园,“专演粤调大戏,价二三角”[9]55,可见广东戏园面向的是中下层移民。价格体系还使得同一戏园的不同位置也被明码标价。“观者先购入门券,价二三角,场中皆藤椅,又分数等者,有罗汉椅、美人椅、风流椅等等,价各不相同,低者五六角之谱。”[9]55不同的付费标准对应不同的观众席位,可见,即使在同一场粤剧表演中,观众也是地位不平等的消费者。

(二)粤剧的景观化

粤剧表演的景观化表现为粤剧表演对视觉的强调。

1.粤剧舞台的景观化。这一时期,“舞台之铺陈华丽,电灯者五光十色。凡演移居,只重配景新奇,只求戏服炫艳”[11]226。随着工业的不断发展,人类对电和光的运用日趋成熟。20世纪的粤剧吸收了国外电影、歌舞、戏剧的舞美技艺,将电和光引入舞台设计,甚至戏服设计,以制造视觉奇观。

2.粤剧演员的偶像化。“昔日之剧,则重在艺,情节次之,声再次之,色又次之……今日则不然,首重其色。”[11]122粤剧演员的偶像化与观众对视觉刺激的追求是一致的。演员的外表取代表演技艺、故事情节,成为决定剧目是否卖座及卖座程度的关键。此外,被偶像化的粤剧演员成为商业营销的重要工具。戏园通过报纸广告、橱窗广告等,将名伶登台的消息广而告之,吸引观众入场消费。

(三)粤剧的影像化

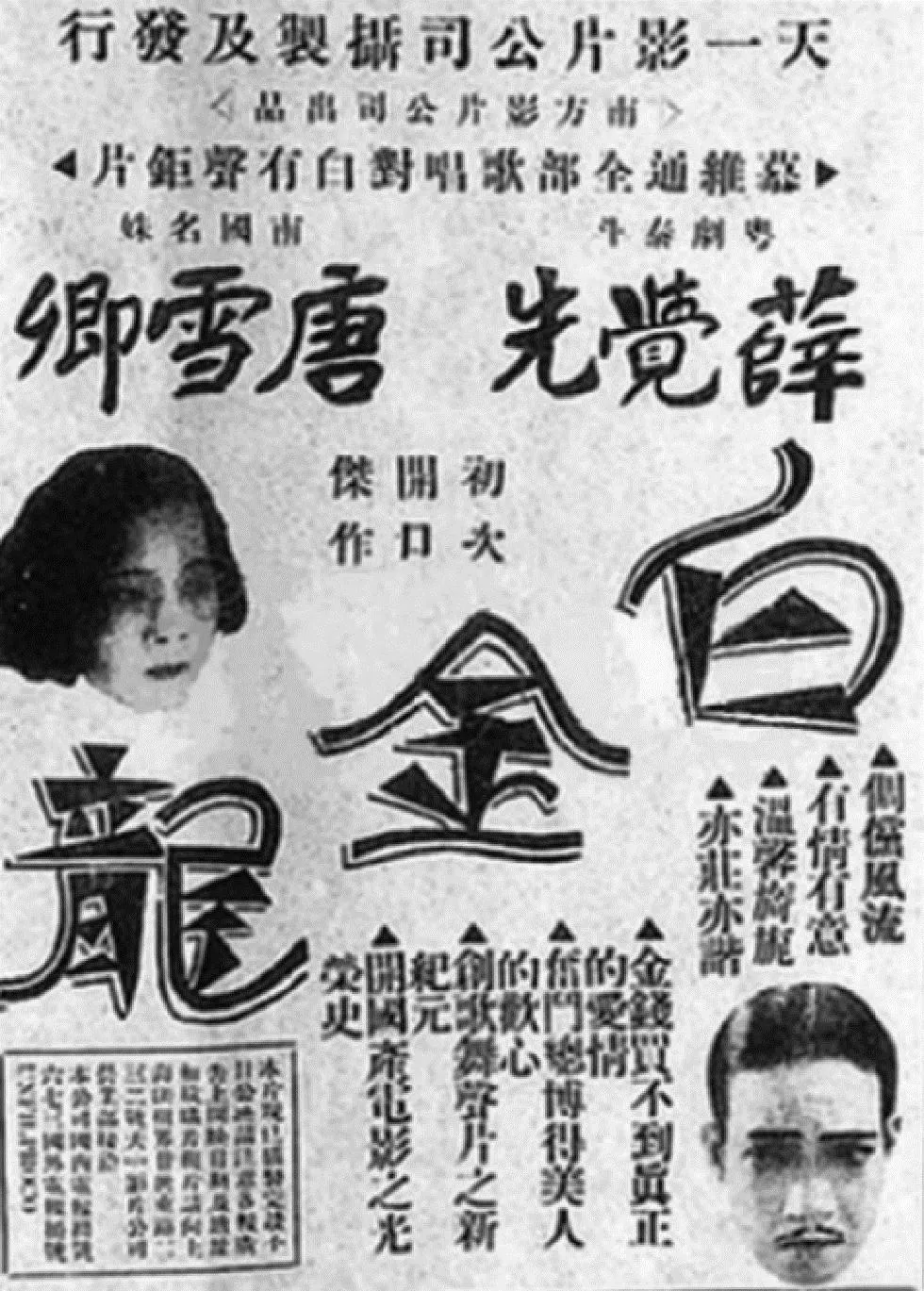

粤剧是最早进行商业性影像化的戏曲剧种之一。粤剧电影脱胎于粤剧,具有平民性、商业性、娱乐性和通俗性等特征。随着岭南华人的移民活动,粤剧电影在海内外广泛传播。东南亚华人一度成为粤剧电影的投资主体。[12]88粤剧电影在新加坡颇具影响力。游艺场中的艺人演出是新加坡戏剧演出的重要组成部分,因为他们演出频繁且时间持久,所以接触的观众面较广,影响巨大。[13]92-93当时具有影响力的粤剧艺人往往具备粤剧名伶与电影演员的双重身份,如薛觉先、唐雪卿、马师曾、白驹荣、红线女等。《白金龙》是最早的粤语有声电影,由薛觉先主演,于1933年在上海首映,随后在广州、香港和东南亚的多个城市上映。电影十分卖座,在东南亚华人群体中产生了广泛影响。这部影片是由邵氏兄弟创办的天一影片公司与薛觉先创办的南方影片公司联合出品的粤剧时装戏,也是邵氏兄弟打开东南亚市场的重要助力。电影上映后,薛觉先前往新加坡考察,引起了社会各界的高度重视,大小报纸以显著版面报道薛觉先的行程,直呼薛觉先为“白金龙”,并称赞薛觉先为“粤剧泰斗”。[14]42

三、边界的消解与灵韵的消散

全球化在经济方面表现为全球性市场的开辟与商品的互通,在文化方面则表现为兴起于西方的大众消费主义文化的全球性蔓延。20世纪初至20世纪40年代前期,新加坡的资本主义经济蒸蒸日上,外来人口急剧增加,消费主义迅猛发展,娱乐活动成为重要的市民消费选择与资本谋利手段。全球文化和以传统文化为代表的地方文化常常被视为一组对立的概念,但在粤剧的商业演出中,我们可以发现,粤剧作为传统文化,积极接受全球文化与消费主义收编,从全球文化中汲取现代商业元素,从消费主义中源源不断地获取生长养分。

(一)从方言社群到华人族群

20世纪初期,新加坡经济的发展促使南来的华人数量持续增长。这一时期,西方宗主国将工业革命的新型产业发展到其东南亚的殖民地,拉动了东南亚铁路、电力、港口、航运、制造业的发展。此外,传统的种植园经济、采矿业也有了一定发展。行业的进步带来了巨大的劳动力需求,在经济的拉动下,大量华人下南洋,谋求发展机会。及至第一次世界大战,东南亚各殖民地的宗主国由于卷入战争,对东南亚的投资中断,原来被西方资本压制的华商资本在这一时期乘势崛起。因为华商资本更愿意雇佣华人职工,所以华人就业人数逐年增加。据统计,20世纪20年代的东南亚华人移民约有510万,这一时期东南亚的中国移民数达到高峰。[15]74人口的增加与经济的繁荣促进了娱乐产业的发展,华人群体中形成消费风尚。游艺场作为娱乐项目汇聚之地,是资本发展的重要经济场域。在游艺场中,价格体系消解了消费群体的地域区隔,使游艺场成为广纳来客的消费场域。

伯拉罕·马斯洛的需求层次论认为,人类的需求可以分为五种,即第一层次(最低层次)的生理需求,第二层次的安全需求,第三层次的情感需求,第四层次的自我尊重需求,以及第五层次(最高层次)的自我实现需求。克莱顿·奥尔德弗在此基础上更进一步,提出了ERC理论,即人类的需求可以划分为生存、关系和成长三个大类。其中生存需求包含了马斯洛提出的生理需求和安全需求,关系需求等同于情感需求,成长需求等同于自我实现需求。[16]143-144当较低等级的需求得到满足后,人类的需求就会进一步提升。19世纪前中期,华人移民初到星洲,生存需求是这一时期的头等需求。及至20世纪初,新加坡作为全球交通枢纽的地位日益凸显,经济蒸蒸日上,华商资本日趋雄厚,华人移民在生存需求得到满足之后,进一步追求情感上的满足感。据记载,20世纪早期,新加坡的橡胶园、锡矿比比皆是,当地的娱乐消费产业发展也与当时橡胶、锡矿的价格涨落密切相关。当价格上涨时,华工收入丰厚,他们就到埠头看戏,这便促进了娱乐消费产业的繁荣。及至20世纪20年代,东南亚整体戏曲市场形成了前所未有的兴盛局面。据粤剧演员刘国兴回忆,这一时期,东南亚活跃的粤剧艺人达到2000人以上。[17]72

游艺场用商业体系消解了各个华人社群的边界,将其同化为市场体系中的消费者。这一时期,游艺场中粤剧的传播对象从神庙戏台下的来自同一方言社群的同乡移民,延伸到涵盖各个方言社群、各行各业的华人群体。[18]26这一时期,粤剧表演凸显了中华文化与其他族群文化的差异性。与此同时,来自不同地域的华语戏曲的相似性也进一步显现。在自我与他者的对比中,华人的身份认同逐渐从社群认同转向族群认同。

(二)灵韵的消散

所谓“灵韵”,是指存在于特定时空中的奇特灵气,是不可贴近的遥远之物的显现。神庙戏台上的粤剧依托宗教仪式而展开,其灵韵表现为宗教信仰笼罩下的不可接近性与独特性。瓦尔特·本雅明认为灵韵的消散来自大众对事物“更容易接近的愿望”[19]28。经济场域中的粤剧之灵韵在现代货币流通体系与粤剧的自我景观化中消散。

“不可接近性”是指艺术与观众之间的距离。粤剧作为酬神戏,直接服务于具有权威性的神明。粤剧与神明信众(神庙戏台下的观众)之间有着不可逾越的距离,因而粤剧具有不可亵渎的神圣色彩。但随着大众消费文化的兴起与大众社会的发展,粤剧从民俗仪式转变为文化商品,影像化使其进一步从传统仪式领域中解脱出来,其“不可接近性”在大众社会对事物“更容易接近的愿望”以及艺术商品化的消费浪潮中消解。“灵韵”这一概念的提出者瓦尔特·本雅明还用膜拜价值与展示价值来划分艺术作品的两极。膜拜价值起源于巫术,要求通过隐匿艺术品来保持膜拜者与艺术品之间的距离。而展示价值来自人们与艺术品之间距离的消解。膜拜价值与展示价值均体现了人与艺术品关系的变化。[19]105经济场域中的粤剧作为商品,进入现代货币体系。这种商品化的过程,在格奥尔格·西美尔看来,会产生一种橱窗效应,也就是说,经营者会通过增强产品的视觉冲击力来引起消费者的注意。在粤剧从民俗仪式到文化商品的转变中,其景观化特征是橱窗效应的体现。[20]98在经济场域中,不仅观众通过货币消费来“贴近”粤剧表演,而且作为文化商品的粤剧为了提高价值,也通过不断增强视觉吸引力来“贴近”消费者,进而消解人与艺术品之间的距离。在从民俗场域向经济场域的变迁中,粤剧表演从膜拜价值的一极转向展示价值的一极,粤剧的不可接近性进一步消散。

此外,民俗场域中粤剧仪式的演出具有即时即地性。粤剧仪式一般于神诞日在神庙戏台上举行,其演出时间、地点乃至程序都有严格的要求,而且神庙戏台上演员的每一次表演都是不可复制的,因而具有独特性。而演剧台上的粤剧,作为文化商品,其演出时间从某个神圣节日转变为表演单上的一栏,其演出频率也由剧目的卖座程度决定。据记载,在新世界游艺场,具有广泛观众基础且善于创新的粤剧每天都会进行展演。[8]465

粤剧电影更以其机械复制性,打破了粤剧传播的时空限制,消解了粤剧演出的即时即地性。粤剧电影《白金龙》作为商业戏曲电影的第一次尝试,在上海、广州、香港以及东南亚华人聚居区广泛传播。作为机械复制品,《白金龙》将名角薛觉先的精彩演绎以影像的方式在各个电影院传播。虽然该电影在各地的上映时间不同,但是各地观众却在消费具有同一性的影像。这种艺术表演的共同性取代了艺术的独特性[21]133,这也是其灵韵消散的主要表现之一。

四、“文化中国”的想象与文化共性的确认

“文化中国”是19世纪80年代新儒家学者杜维明提出的学术概念。“文化中国”超越地域观念,强调文化和语言的重要性,是一个以文化和语言为纽带的想象的共同体。经济场域中的粤剧,其宗教意义在商业的价格体系以及对受众的讨好中趋于瓦解,但是作为体现文化差异性、族群差异性的族群标识,其文化意义得到凸显。粤剧电影以华人群体为主要受众,通过在影像中呈现故土风貌和乡音民俗,承载“文化中国”的想象,满足华人移民的审美期待和国族想象,强化华人族群的文化认同感与族群认同感。

互动仪式链理论是兰德尔·柯林斯提出的社会学理论,是仪式传播理论的重要发展。[22]42互动仪式一般具备四个要素,即身体的在场、局外人的限制、共同的关注焦点和共享的情感状态,四个要素彼此影响。[23]214电影院内,粤剧电影的播放是一对多的传播模式,这一传播情境构成了完整的互动仪式。

其一,身体的在场。兰德尔·柯林斯特别强调“亲身在场”的重要性。来自不同方言社群的华人移民共同端坐在封闭的电影院内,他们即使彼此互不相识,甚至没有注意到在场的其他人,也会因为身体的在场而彼此影响。

其二,局外人的限制。一方面,从商业角度来看,观众只有付费才能进入电影院。“凡入戏场看戏者,皆须另购座票,否则不可入内。”[9]91粤剧电影作为文化产品,在上映前便已设定好受众群体。作为粤剧电影的目标受众,华人群体通过付费的方式获得入场券。另一方面,从文化角度来看,中华传统艺术具有相似,甚至相同的表演方式和美学原则。只有具备相同文化背景的华人,才能领略电影所表达的意趣。这在无形中限制了其他族群的“入场”。

其三,共同的关注焦点。粤剧电影以中国人为主角,讲述中国土地上发生的故事。新加坡的曼罗电影院是南洋电影公司为资助新加坡工商补习学校而设立的电影院。在宋蕴璞的记载中,曼罗电影院播放的影片通过呈现西湖、孔林等风景,“欲使南洋侨胞有所观感,藉以激发起爱慕国家之思想”[9]79。在这种播放仪式中,电影影像的象征意义超越了电影的故事内容,充满中国元素的影像承载了华人移民对故土的想象,成为代表族群共同起源的神圣象征物。

其四,共享的情感状态。电影院营造了一个高密度的华人族群聚集空间,置身其中的华人观众在故土影像与其他同族移民的包围中,发现族群的同一性。[24]4相同的审美认知与伦理道德观在对电影故事情节的不自觉反映中得到反馈与确认,由此华人族群的认同感和共识感得以深化,华人族群更加团结。参与者通过身份认同走出身份迷失,获得情感能量。此外,粤剧作为族群标识的符号在一次次互动仪式中得到确认,同祖同源的身份也在故土影像的呈现中不断得到确认。

五、粤剧的影像化加深故土想象及身份认同

身份是通过差异和区别进行构建的。只有借助他者,“身份”才能得以构建。[25]56消费社会研究者认为现代社会已经从“物的消费”逐步过渡到“符号消费”,通过符号满足人们对差异的追求,证明人们的身份。[26]8在这个意义上,商品既是建构认同的材料,又是认同表达的象征。[27]9游艺场中的粤剧,既是显现文化差异的族群标识,也是经济场域中重要的文化商品。华人移民通过对具有族群标识地位的粤剧的消费来确认自己的族群身份。

华人族群对粤剧和粤剧电影的消费,对自我以及他者而言,是对其族群身份的确认。以作为文化工业的电影产业为例,在经济场域中电影先天性地被打上了族群的标签。据宋蕴璞记载,“至于电影院,则小坡有西洋电影院一处,所演皆外国影片,其价昂贵。又海边电影院,一处名曰曼罗电影院,内分二部,一部演中国片,一部演外国片,其价为一元与五角二等”[9]91。人们根据“西洋”与“国产”的划分,将电影打上族群的标签。而被打上不同族群标签的电影作为一种商品,也吸引不同族群的观众观看。以族群作为文化商品的标签,是商品体系的归类方式,也是文化商品表现自身独特性的手段。海外华人对中国文化及道德传统具有很强的认同感,这种认同感使得他们与新加坡的当地居民不同,而对具有族群标签的文化商品的消费是区别他们与当地居民的方式之一。

粤剧演出、粤剧电影等文化商品,通过强调自己的民族文化身份及族群标签,在全球化浪潮下凸显族群个性,并以此来占据市场。商业化的粤剧似乎“深谙”符号消费之道,它将自己定位为民族文化,利用全球化背景下华人移民的身份焦虑,通过华人移民对故土影像的消费,来满足他们的故土想象与身份认同需求。如电影《白金龙》的报纸广告(见图2)将电影定位为“开国产电影之光荣史”,突出其国产电影的身份。以《白金龙》打开南洋电影市场的天一影片公司(即后来的邵氏兄弟电影公司)更是以华人移民为受众目标,通过拍摄粤剧电影来慰藉华人移民的思乡之情,满足他们的身份认同需求。资本主义的发展和消费主义的繁荣为粤剧的传播与发展提供了肥沃的土壤,让粤剧不至于在大众消费文化的浪潮中凋零,而是积极活跃在华人族群的休闲场所之中。并且,通过强调族群标识的地位,作为文化商品的粤剧收获了众多拥趸。

图2 粤剧电影《白金龙》的报纸广告②

在包罗各个族群的商业场域中,粤剧通过强调族群标签,让华人族群在进行戏曲文化消费时,确认族群身份。在这一过程中,华人族群内部的相似之处不断得以强调,这也使“我族”和“他族”的差异性不断强化。一方面,对戏曲的消费偏好体现了华人族群的审美共性,粤剧营造了共通的审美空间,使族群间的文化共性得到确认。沃根认为“中国人是戏剧的狂热爱好者”[28]70。随着戏曲的商业化,戏曲的受众不再局限于同一方言社群的民众,而是扩及整个华人群体。沃根在书中写道:“他们的戏剧中似乎没有明确的情节,听说这些戏剧是其他朝代发生的代表性事件的演绎。但这个故事是什么,居住在海峡的中国人似乎都不知道。我从来没有遇到过一个听得懂演员讲话的华人,不同的观众会表述出不同的戏剧内容。”[28]71这段描述说明华人虽然听不懂戏曲的语言,但仍然乐于欣赏戏曲演出。这也表明作为商业娱乐工具的戏曲,不再是方言认同的象征物,其观众也从同一方言社群的民众,转向广阔的华人群体。区别于中国境内单一剧种在单一地点演出的方式,新加坡游艺场的演剧台上能同时上演不同方言剧种的剧目。中国各剧种,虽然在舞台表述的形式、语言及音乐方面有差异,但都有着相近,甚至相同的表演方式和美学原则。相较于其他民族的人,华人更容易接受,甚至可以说喜爱戏曲表演。

另一方面,其他族群无法接受戏曲艺术,无法理解戏曲内容,也凸显了族群文化的差异性。沃根写道:“他们会夜复一夜地坐下来观看在我们看来毫无意义的奇观。戏剧表演包括无休止的士兵游行,偶尔通过最荒谬性质的单人战斗来缓解。连衣裙很华丽;长丝绸礼服上覆盖着龙和花的图案和古朴的金线装置。这些礼服要花很多钱。”[28]75从中我们既可以看到热爱戏剧的华人形象,也可以由“毫无意义”“荒谬”等词语看出作为欧美人的沃根,难以融入华人欣赏戏曲演出的愉快氛围。

族群由族群边界维持,而族群边界来自人们主观上对群体内部的感情联系和对群体外部的异己感。[29]88在粤剧通过强调族群这一商品分类标签来吸引华人移民消费,而华人移民又通过购买粤剧表演服务来确认族群身份的过程中,华人移民对所属族群的感情、与其他族群的差异感都不断得到强化,而这种强化也使族群边界得以形成与巩固。

六、结语

二十世纪二三十年代,粤剧既作为乡土文化,扎根异地土壤,又作为地方性民族文化,跻身全球的大众消费文化浪潮。从限于他乡一隅的神庙戏台,到包罗万象的游艺场,粤剧通过汲取各家之长,积极融入商业体系和消费文化,成为极具竞争力的文化商品。这一时期,游艺场作为承载粤剧演出的经济场域,反映了商业体系下粤剧的发展策略及仪式意义的重构。游艺场用商业体系消解了各类传统文化与各个社群及族群的边界,将其同化为市场体系中的商品与消费者。此时的粤剧表演从民俗仪式转变为文化商品。作为文化商品的粤剧十分强调族群标签,在消费社会的逻辑下,华人通过对粤剧的消费完成身份确认。虽然粤剧的灵韵在影像化与商业化中消散,但粤剧电影通过对其文化差异性的强调,将粤剧塑造成华人同源的象征物,通过呈现故土影像,承载“文化中国”的想象,满足华人移民的审美期待和国族想象。这一时期,通过积极融入现代化进程与强调民族文化身份,粤剧在各种大众消费文化激荡的新加坡落地开花,立于不败之地。

创新是粤剧发展的推动力,也是传统文化发展的推动力。传统文化应具有创新品格,做到与时俱进、优化创新,从而在新时代更好地传播发展。首先,传统文化要适应不同媒介的生存逻辑,开辟传播新领域。粤剧一直积极顺应工业文明的发展,适应不同媒介的生存逻辑。从1902年出品的第一张粤剧唱片,到1933年上映的第一部粤剧电影《白金龙》,再到2021年上映的国内首部4K全景声粤剧电影《白蛇传·情》,粤剧一直发挥着“敢为天下先”的创新精神,这种创新精神亦值得其他传统文化学习。其次,传统文化要顺应时代发展,创新表演内容。20世纪的粤剧吸收了国外电影、歌舞、戏剧的舞美技艺,将光和电引入舞台设计,甚至戏服设计,以制造视觉奇观。社会发展至视觉文化时代,传统文化的创新必然要适应视觉文化的发展要求,要积极做好视觉呈现工作。最后,酒香也怕巷子深,传统文化亦要做好宣传工作。早在20世纪,戏园就通过报纸广告、橱窗广告等,将名伶登台的消息广而告之,吸引观众入场消费。21世纪,戏曲活动的表演者、组织者更应该重视宣传工作,要了解新媒体传播的策略与逻辑,让优秀的戏曲表演与戏曲文化进入大众视野,积极扩大受众范围。

① 图片来源于https://www.roots.gov.sg/stories-landing/stories/themeparks-in-singapore/story,2023年11月20日。

② 图片来源于https://ent.ifeng.com/c/86aJsJjv6p7,2021年5月27日。