大学生成人依恋对食物渴求的影响:情绪调节困难的中介作用

王园园,白宇,唐诗雨,张东来,3,武牡丹*

1 引言

过度进食(下文简称过食)、暴食会给个体带来多种心身健康问题,例如,超重和肥胖,以及更高风险的心脑血管疾病的罹患率(李卫彬 等,2011)。因此,过食、暴食及其相关的进食和身体质量问题已经成为重要的公共卫生问题之一(Long et al., 2020)。已有研究提示食物渴求可能在上述问题的发展过程中发挥重要作用。食物渴求是指个体对某种特定的食物或食物类型有难以抵抗的强烈渴望。它是由心理介导的过程,表现为强烈的生理需求(Weingarten & Elston, 1991)。食物渴求也可以分为食物渴求特质和食物渴求状态两种类型。前者是关于进食的一种相对稳定的心理特征,指的是个体在总体上所感到的渴求倾向;而食物渴求状态是个体在某种特定情况下与进食有关的一种心理状态,随着个体所处环境(有无食物的线索)、饥饿等生理状态而变化(Hallam et al., 2016; Durme et al., 2018)。食物渴求不仅能够预测临床进食障碍患者症状的严重程度,在非临床样本的研究中发现,也与个体的暴食、失控性进食和强迫性进食等异常进食行为关系密切(余苗, 钱铭怡, 2016; Wolz et al., 2020)。目前有研究提示成人依恋、情绪调节困难对个体的食物渴求特质有重要影响,厘清三者之间的关系可能有助于理解过食、暴食等异常进食行为背后的潜在心理过程。

依恋理论最初被用来描述和阐释婴儿与重要养育者(通常为母亲)之间形成的情感联系及其特征,后经Hazan和Shaver等学者的发展被逐渐扩展应用到成人,用以描述成年个体与目前的同伴所形成的持续和长久的情感联结,即成人依恋(赵娴, 张雨青, 2020),可以从依恋焦虑和依恋回避两个维度来衡量(Cascino, 2022)。依恋焦虑是描述个体担心与亲密他人分离或被抛弃的程度,而依恋回避主要是描述个体对他人的防御和独立程度(贾彦如 等, 2019; 何赏赏 等, 2021)。近年来,越来越多的研究揭示了成人依恋与食物渴求之间的关系,但目前多数研究主要探讨成人依恋特征与进食行为,尤其是与暴食行为之间的关系。Kahn(2017)在美国某大学招募了944名大学生进行研究,结果显示,大学生的依恋焦虑与暴食得分正相关,情绪反应性在两者间起中介作用。Faber等人(2018)应用元分析方法汇总了70项相关研究(共包含19 470名被试,平均年龄21.97岁),以探讨一般人群的依恋特征与不健康进食行为(过食、暴食、节食、情绪化进食等)之间的关系。元分析结果显示依恋焦虑、依恋回避水平越高,不健康的进食行为得分也越高。这种关系在上述几类不健康的进食行为亚组间,并未发现有显著差异。

Gratz和Roemer(2004)认为情绪调节从广义上来说包括四个方面:对情绪的认识和理解;对情绪的接受;在经历负面情绪的情况下,控制冲动并按照目标行事;有效使用情绪调节策略。上述任一方面的相对不足都可能造成个体在情绪调节上存在困难。情绪调节理论提出,暴食是由负性情绪增加引起的,通过进食可以帮助个体获得安慰、分散注意力,从而应对情绪困扰(Haedt-Matt & Keel, 2011)。横断面研究也表明,在情绪调节方面存在困难的人群,容易产生暴食行为。例如,Kukk和Akkermann(2020)探索了负性情绪、情绪调节困难和暴食症状之间的关系,结果表明,负面情绪本身不会导致暴食,而是经历负性情绪的个体,由于存在情绪调节困难,从而产生了暴食行为。

情绪调节模型指出,与安全依恋者相比,不安全依恋者更容易采取不适当的应对策略(比如进食)来应对负面情绪,从而增加对食物的渴求(Faber et al.,2018)。Wilkinson等人(2018)分别在英国和美国招募了665名和548名成年被试,以探讨成人依恋、情绪调节困难和身体质量指数(body mass index,BMI)之间的关系。该研究发现,依恋焦虑与情绪调节困难得分显著正相关,情绪性进食在依恋焦虑和BMI之间起部分中介作用。此外,Jakovina等人(2018)对100名15至25岁的女性(50名贪食症患者和50名健康对照者)进行了依恋、情绪调节以及进食障碍症状的研究。该研究发现,贪食症患者的依恋焦虑水平以及情绪调节困难水平均显著高于健康对照组;回归分析结果显示,依恋焦虑对贪食症症状具有显著的预测作用,较高的依恋焦虑可能预测更严重的贪食症症状。该研究还发现,情绪调节困难在依恋焦虑与贪食症症状之间起中介作用。

然而,通过文献回顾发现,食物渴求是暴食、贪食谱系进食障碍的精神病理学的重要影响因素。依恋焦虑是影响暴食、贪食等异常进食行为的重要因素,与个体的食物渴求特质存在潜在关联性,其可能通过情绪调节困难直接、间接地发挥作用。依恋回避是否对食物渴求产生影响,目前已有的研究定论不一。例如,有研究表明,依恋回避与暴食行为之间显著相关(Kahn , 2017)。但也有研究发现,依恋回避对进食行为并无显著影响(Schmitt et al., 2021)。此外,有研究显示高依恋焦虑和高依恋回避的个体在情绪识别能力方面可能有所差异,提示这两个依恋维度在情绪调节以及对食物渴求的影响可能也有所不同。因此,本研究旨在探索成年依恋焦虑、依恋回避与食物渴求特质之间的关系,以及情绪调节困难在其中的作用。

2 对象与方法

2.1 研究对象

本研究采用方便取样的方法,选取上海某高校在校学生为被试,线下发放并回收问卷774份。排除标准(基于自我报告的数据):(1)既往有脑器质性病变、神经系统疾病和脑外伤。(2)目前或既往存在精神病性疾病、双相障碍等严重精神障碍。(3)目前存在物质相关或成瘾障碍。(4)选项中缺失数据过多、选项高度一致的问卷。(5)人口统计学信息(性别、年龄等)缺失的问卷。根据上述标准筛选后剩余682份,问卷有效率为88.1%。被试平均年龄为21.2(2.3)岁,BMI为20.7(3.2)kg/m2。其中,男生194人(28.4%),女生488人(71.6%)。依恋焦虑、依恋回避、情绪调节困难和食物渴求的均值(标准差)分别为15.5(5.1)、41.2(6.8)、90.6(18.4)和60.8(19.0)。

2.2 研究工具

2.2.1成人依恋量表

该量表由Collins等人(1990)编制,共18个条目,包括亲近、依赖和焦虑3个分量表,均以1~5分计分。焦虑分量表用于评估依恋焦虑的程度,被试的得分越高表明其依恋焦虑程度越高。亲近和依赖分量表合并为依恋回避,被试的得分越高表示其依恋回避程度越低。本研究采用杜江红等人(2015)翻译的中文版。在本研究中,依恋回避维度Cronbach’s α系数为0.77,依恋焦虑维度Cronbach’s α系数为0.85。

2.2.2情绪调节困难量表

该量表由Gratz和Roemer(2008)编制,共36个条目,包含6个分维度,分别为情绪觉知困难、情绪理解困难、情绪反应的接受困难、情绪冲动的控制困难、目标定向困难和情绪调节策略有效使用困难。以1~5分计分,总得分越高,表明被试的情绪调节能力越差。本研究采用王力等人(2007)翻译的中文版。在本研究中,总量表的Cronbach’s α系数为0.92,各分量表在0.74至0.87之间。

2.2.3 一般性食物渴求特质问卷

该问卷由Nijs等人(2007)在Cepeda等编制的特定食物渴求问卷的基础上修订,用以评估个体进食一般性食物的强烈欲望(即渴求程度)。问卷共21个条目,包含4个分维度,分别为食物沉迷、情绪性渴求、正性结果预期、失控感。以1~6分计分,得分越高,食物渴求越强烈。本研究采用董玲萍等人(2021)翻译的中文版。在本研究中,总量表的Cronbach’s α系数为0.94,各分量表在0.77至0.87之间。

2.3 统计学分析

使用SPSS 26.0进行数据处理与分析。正态检验P-P图表明,依恋焦虑、情绪调节困难和食物渴求特质量表得分均符合正态分布。采用Harman 单因素分析法检验共同方法偏差。对75个题项的探索性因素分析结果表明,特征值大于1的因子共15个,且最大因子方差解释率为20.9%(<40%),表明本研究中不存在严重的共同方法偏差。将性别作为控制变量,采用皮尔逊相关分析考察成人依恋、情绪调节困难和食物渴求特质之间的关系;采用PROCESS 3.1考察情绪调节困难在成人依恋与食物渴求特质之间的中介作用。

3 结果

3.1 成人依恋、情绪调节困难与食物渴求特质的相关分析

皮尔逊相关分析结果如表1所示,依恋焦虑与情绪调节困难总分呈正相关(r=0.458,p<0.01),与情绪觉知困难维度不相关,与其他5个维度均呈正相关;依恋焦虑与食物渴求特质总分呈正相关(r=0.189,p<0.01),与4个分维度均呈正相关。依恋回避与情绪调节困难总分呈负相关(r=-0.355,p<0.01),与6个维度均呈负相关;依恋回避与食物渴求特质总分不相关,与正性结果预期维度呈负相关,与其他3个维度相关均不显著。情绪调节困难总分与食物渴求特质总分呈正相关(r=0.294,p<0.01),与4个分维度均呈正相关。

表1 成人依恋、情绪调节困难与食物渴求的相关分析(n=682)

3.2 情绪调节困难的中介效应分析

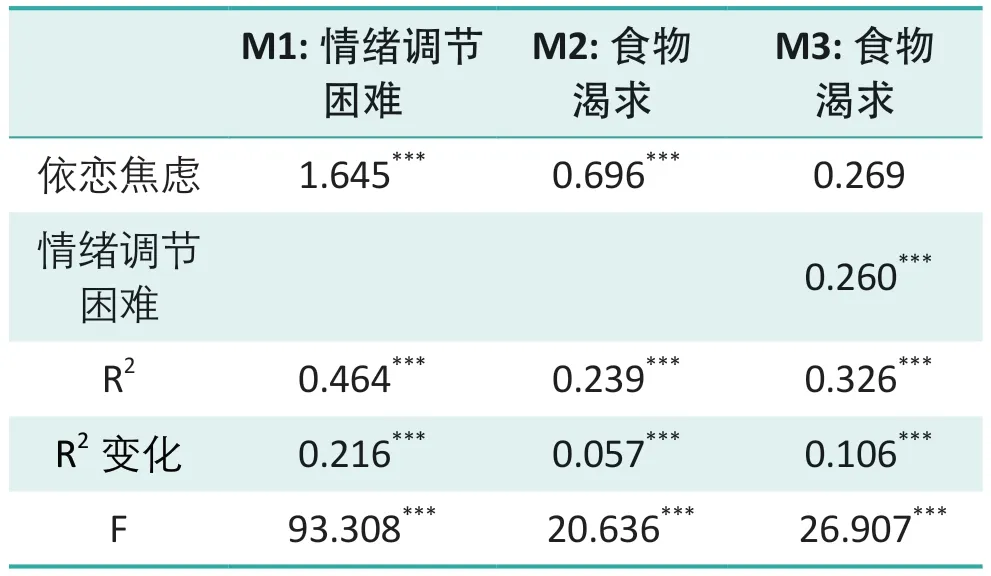

将性别作为控制变量,通过回归分析考察情绪调节困难在依恋焦虑对食物渴求特质的影响中发挥的中介作用。如表2所示,以情绪调节困难为因变量,依恋焦虑对情绪调节困难有正向的预测作用(M1),β=1.645,p<0.001;以食物渴求特质为因变量,依恋焦虑对食物渴求特质有正向的预测作用(M2),β=0.696,p<0.001;加入情绪调节困难作为中介变量后,依恋焦虑不能预测食物渴求特质,β=0.269,p=0.078,说明直接效应不显著,情绪调节困难起完全中介作用,中介效应大小为0.43,占总效应的比例为61.4%。进一步使用process插件考察中介作用的bootstrap置信区间(bootstrap=5 000),发现中介效应95%的置信区间为0.28~0.58,区间不包含0,具有中介作用。中介模型见图1。

图1 情绪调节困难的中介作用

表2 情绪调节困难的中介作用回归结果

4 讨论

本研究发现大学生依恋焦虑与食物渴求特质呈显著正相关,即依恋焦虑水平越高的个体食物渴求程度越高,这与以往探索依恋与异常进食行为的研究结果一致(Durme et al., 2018; Kahn, 2017; Schmittet et al.,2021)。Faber等人(2018)对一般人群中依恋与不健康的进食间的关系进行了元分析。结果表明,依恋焦虑与暴食症状等不健康的进食行为呈显著正相关。在一般人群中,食物渴求特质高的个体更有可能伴有更高的不安全依恋,可能是因为高依恋焦虑的个体,担心与亲密对象分离或被抛弃(贾彦茹 等, 2019)。个体对进食结果持正性预期,认为进食能够应对人际相关困扰以及焦虑、痛苦等情绪问题,因此可能对进食产生渴求、沉迷和失控感。

本研究未发现依恋回避与食物渴求特质相关。关于依恋回避与食物渴求的关系,以往研究结果也存在差异。有研究发现,依恋回避和暴食得分呈正相关(Kahn, 2017; Faber et al., 2018)。另有研究显示,依恋回避与暴食得分呈负相关(Shakory et al., 2015)。此外,还有研究表明,依恋回避与进食行为无显著相关关系(Schmitt et al., 2021)。研究对于依恋回避与食物渴求特质是否相关持不同观点,原因可能包含以下几点:(1)研究对象的不同。Shakory等人(2015)是对肥胖患者的研究,而Faber等人(2018)的研究与本研究的研究对象一致,为普通人群。此外,有研究发现,进食障碍患者的依恋回避水平通常高于普通人群(Jakovina et al., 2018)。因此,临床样本和非临床样本在依恋回避维度上的差异也可能是影响因素之一。(2)研究工具的不同。本研究与Faber等人(2018)的研究虽然都是针对普通人群,但研究工具不同。Faber等人(2018)的元分析研究中,关于依恋的测量主要采用贝尔客体关系与现实测试量表-不安全依恋量表、亲密关系体验量表和成人依恋量表;此外,纳入的研究主要采用进食态度测试和进食障碍问卷,而非直接评测被试的食物渴求特质。而本研究对依恋和食物渴求的测量使用的是成人依恋量表和一般性食物渴求特质问卷,与上述研究存在差异。例如,进食障碍问卷中包含“对瘦的追求”分维度,而食物渴求特质问卷主要评估的是对食物的沉迷程度、在经历负性情绪时对食物的渴望、认为能够通过进食得到积极或消极的结果,以及面对食物时产生的进食失控感。研究者指出,依恋焦虑者容易过度激活自己的情绪和痛苦,因而容易产生进食行为;而依恋回避型个体可能更倾向于使用去激活策略,包括抑制自己的情绪,因此较少产生进食变化(Schmitt et al., 2021)。研究发现,使用认知重评的情绪调节策略,能够降低对食物的渴求(Giuliani et al., 2013)。而高依恋焦虑者较依恋回避个体更少地使用认知重评的情绪调节策略(Hobbs et al., 2019),这可能是两者对食物渴求影响不一致的原因之一。

本研究发现情绪调节困难与食物渴求之间呈显著正相关,即情绪调节越困难的个体,食物渴求程度越高。这与以往研究结果类似,并且无论是在正常群体还是在罹患进食障碍的样本中,这一结果均得到了验证(Burton & Abbott, 2019; Favieri et al., 2021)。情绪进食理论模型认为情绪调节的失败可能是暴食行为的风险因素之一,在情绪调节方面存在困难的人群,容易产生暴食行为,从而导致身体质量增加(Favieri et al.,2021)。本研究中,情绪调节困难量表中的情绪调节策略有效使用困难分维度与食物渴求相关系数最高,而情绪调节策略有效使用困难与食物渴求量表中的正性结果预期分维度相关系数最高。说明情绪调节方面存在困难的个体,在经历负面情绪时,难以使用有效的策略应对这些负面影响,因此对进食持积极期望,认为通过进食或许能够处理负面情绪及影响。

本研究发现情绪调节困难在依恋焦虑和食物渴求特质之间起完全中介作用,这与以往的研究结果类似(Jakovina et al., 2018; Kukk & Akkermann, 2020; Wilkinson et al., 2018)。本研究结果也符合情绪调节模型的假设,即不安全依恋者由于无法依靠亲密他人的照顾和支持,更有可能采取不适应的应对策略来应对痛苦。而进食是一种内在的奖励和愉悦行为,可以帮助他们处理负面影响和生理压力,并很快成为管理负面情绪的一种方式。也就是说,高依恋焦虑者更容易出现情绪调节困难,从而增加对食物的渴求。研究表明,高依恋焦虑个体更多使用过度活跃的情绪调节策略(如反刍),而使用这些适应不良的策略或许可以帮助个体在短期内缓解症状,但长期持续则容易产生暴食症状(Durme et al., 2018)。因此有学者提出将依恋焦虑和情绪调节策略不足作为针对暴食和超重的干预措施的关键目标(Wilkinson et al., 2018)。

本研究尚且存在以下不足:(1)在本研究中,纳入的女性被试占比较大。虽然已将性别作为控制变量进行数据分析,但不能完全排除性别因素对研究结果的影响。建议后续研究纳入更多的男性被试,以及进一步探讨男性和女性在食物渴求等方面的差异。(2)本研究未纳入进食障碍人群,且目前该领域的研究尚不能清晰阐明正常人群与临床样本之间食物渴求的差异,建议后续研究纳入临床样本,以进行对比。(3)本研究是横向研究,未来可以考虑结合纵向研究以进一步探讨上述变量之间的动态变化关系。

5 结论

本研究主要结论为:(1)大学生的依恋焦虑水平越高,情绪调节困难程度越高,食物渴求程度也越高。(2)大学生的依恋回避水平越高,情绪调节困难程度越高。(3)情绪调节越困难的大学生,对食物的渴求越强烈。(4)情绪调节困难在依恋焦虑和食物渴求特质间起完全中介作用。研究结果进一步证实了大学生的成人依恋焦虑和情绪调节困难对其食物渴求的影响,并揭示了情绪调节困难在依恋焦虑和食物渴求之间发挥完全中介作用,为从情绪调节的视角发展干预策略以降低食物渴求提供了理论依据。