野生与养殖鱼类营养与品质差异研究进展

高欣,石立冬,任同军,韩雨哲,2

(1.大连海洋大学水产与生命学院,辽宁 大连 116023;2.大连海洋大学,辽宁省北方鱼类应用生物学与增养殖重点实验室,辽宁 大连 116023)

世界人口增长和人们对食用海产品有益健康的认识提高使全球鱼类需求量一直在增加。鱼类主要来源自自然资源和水产养殖[1]。然而,鱼类总消费量的增加和不可持续的捕捞作业,单靠野生捕捞的鱼类无法满足日益增长的需求[2],水产养殖产业成为增加全球鱼类供应的适宜手段[3],而养殖技术的多元化造成了不同养殖鱼类的营养和品质区别。

鱼肉主要化学成分(基础营养成分、碳水化合物、维生素和矿物质等)的变化导致如风味、颜色、气味、质地和表面外观等属性的变化,这些属性决定了鱼肌肉作为食物的可接受性[4]。与养殖群体相比,野生鱼类的日粮组成受多种因素影响,包括生长动物的个体发育和所处地理位置。野生鱼所捕食的食物可能有助于消化,形成特定的营养物质以及影响肉质的化合物的生物累积,但有毒重金属的沉积量可能也较养殖群体高,例如汞、镉和砷等[5,6]。养殖和野生群体除日粮组成、鱼体健康和生长速度差异显著外,其他因素也会影响鱼肉营养和品质特性。例如,随着动物年龄的增长、蛋白质合成活性降低、肌肉组织中游离氨基酸的含量增加,水体盐度也会影响肌肉中游离氨基酸含量和口感[7]。目前国内对鱼类营养和感官特性差异研究分析,主要集中在不同水体盐度、饲料脂肪含量、养殖模式对其营养、质地和风味影响。然而针对不同品种的野生群体和养殖群体并没有相关文献综述。本文比较了海、淡水中不同鱼类养殖群体与野生群体的营养品质,为后续健康养殖技术升级及其饲料的研发提供基础资料和理论依据。

1 野生和养殖鱼类肌肉营养成分差异

1.1 鱼类野生群体和养殖群体肌肉常规营养成分差异

鱼肉作为一种蛋白质含量较高的食物,是人类重要的蛋白质来源。衡量鱼类肌肉营养的指标主要包括蛋白质、脂肪、纤维、维生素及其他微量物质[4,5]。蛋白质是鱼类肌肉中重要的营养成分,决定着肌肉的质量[6]。Haard(1992 年)根据溶解性不同,将肌肉中蛋白质分为三类:水溶性蛋白(主要是肌浆蛋白)、盐溶性蛋白(主要是肌原纤维蛋白)和不溶性基质蛋白(主要是胶原蛋白)[7]。鱼类肌肉中水溶性蛋白质含量较高,这可能与采食高能量的饲料和较少的运动有关,而较高的盐溶性蛋白含量可导致肌肉失水的减少[8]。

表1 和表2 列举了不同海、淡水鱼类野生与养殖群体水分、粗脂肪和粗蛋白差异,发现野生群体粗脂肪含量均低于养殖群体,粗蛋白含量高于养殖群体。淡水野生群体水分含量高于养殖群体,而海水养殖和野生群体水分含量并无显著差异。

表1 海水野生与养殖鱼类基础营养成分的差异(%)Tab.1 Differences in approximate nutrients between marine wild and cultured fishes(%)

有研究表明,养殖鱼肉的水分含量较野生群体低,而脂肪较高[24,25]。Haard[7](1992)年提出水分含量影响鱼肉品质,即水分含量越低,营养水平越高。Lopparelli 等[26](2004 年)也感官评定了不同脂肪水平的欧洲舌齿鲈(Dicentrarchus labrax)[27]的肌肉,发现高脂组的多汁性和嫩度显著高于低脂组,人工养殖鱼类的基本营养水平可能更高,肉质更多汁鲜嫩。这可能是人工饲料更接近鱼类的营养需求和饮食习惯,而一些天然水体生长的鱼类的日粮组成主要为软体动物(腹足类和贝类),也可能会遭到饥饿,能量摄取不如养殖鱼类。温度、光照和生长阶段等因素也影响肌肉组成和脂肪沉积。例如,持续光照会导致脂肪含量减少[28];夏末秋初脂肪储备增加,而冬季过后脂肪储备减少[29];生殖繁殖期的野生洄游鱼类脂肪含量会较高[30]。因此要考虑野生和养殖鱼类肌肉营养成分与含量的差异,还要考虑个体因素、饵料组成成分、生长阶段、水温和生存环境等因素。

1.2 野生和养殖鱼类肌肉脂肪酸含量差异

n-3 多不饱和脂肪酸(PUFA)对人体有重要的生理功能,尤其是二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA),可以调节炎症和免疫过程以及预防心血管疾病等[31],是衡量鱼肉质量的重要指标。EPA和DHA 对鱼类生长发育、繁殖性能和免疫视觉灵敏度等有重要作用[32,33],幼鱼生长中对DHA 的需求量较高[34-36]。但过量的EPA 和DHA 会抑制水产动物的生长。如星斑川鲽(Starry Flounder)[37]和半滑舌鳎(Cynoglossus semilaevis)[32]幼鱼随着饲料DHA/EPA 值的升高,增重率、饲料转化率等呈先升高后降低的趋势。因此只有适宜比例的EPA 和DHA 才可以提高鱼类幼体的生长率和存活率。

鱼类需要的PUFA 有n-6 和n-3 两种类型,主要包括18:2(n-6)、18:3(n-3)、EPA 和DHA。大多数鱼类无法直接合成或仅能由特定前体物形成PUFA,其中18:2(n-6)和18:3(n-3)所有脊椎动物都不能直接合成,而养殖鱼类可以通过饲料获得[38]。n-3 PUFA 还具有抗炎症、降血脂、抗氧化和改善胰岛素抵抗的作用,而n-6 PUFA 具有促炎的作用。n-3/n-6 PUFA 与II 型糖尿病、冠心病、肥胖症等疾病有关[39]。谭青等[40]研究了不同比率n-3/n-6 PUFA对大菱鲆(Scophthalmus maximus)幼鱼生长性能及饲料利用、体组成和消化酶活性的影响,发现n-3/n-6 PUFA 水平较低时,对大菱鲆幼鱼有降脂作用,同时机体对蛋白质的消化吸收能力下降。

表3 列举了不同野生与养殖海水鱼类脂肪酸含量的差异,发现养殖群体的n-3 PUFA 普遍高于野生群体,但野生大黄鱼(Pseudosciaena crocea)[41]较养殖群体高68.75%;养殖群体中的EPA/DHA、EPA+DHA 和n-3/n-6 PUFA 均较野生群体高。表4列举了不同淡水野生与养殖鱼类脂肪酸含量差异,发现野生群体n-3 PUFA 和n-3/n-6 PUFA 普遍较养殖群体高,而养殖群体EPA/DHA 和EPA+DHA高于野生群体。

表4 淡水种类的野生群体与人工养殖鱼类脂肪酸含量差异(%)Table 4 Differences in fatty acid contents between freshwater wild and cultured fish(%)

造成脂肪酸差异的原因可能为:淡水鱼类和鲑鳟鱼类具有将PUFA 合成高度不饱和脂肪酸的能力,而海水鱼类的仔稚鱼自身无法直接合成n-3 PUFA 或合成能力很弱,只能从无节幼体和轮虫中获取[45]。李松等[46]对比了不同养殖模式和饵料组成的大黄鱼脂肪酸含量发现,多通框网箱养殖鱼中PUFA 含量优于筏式小网箱养殖鱼,配合饲料组鱼的单不饱和脂肪酸(MUFA)优于冰鲜鱼饵料组;可能在季节性和性别间表现出相当程度的差异,表明年龄组成与血脂和体脂的正相关性[47]。

1.3 野生和养殖鱼类肌肉氨基酸含量差异

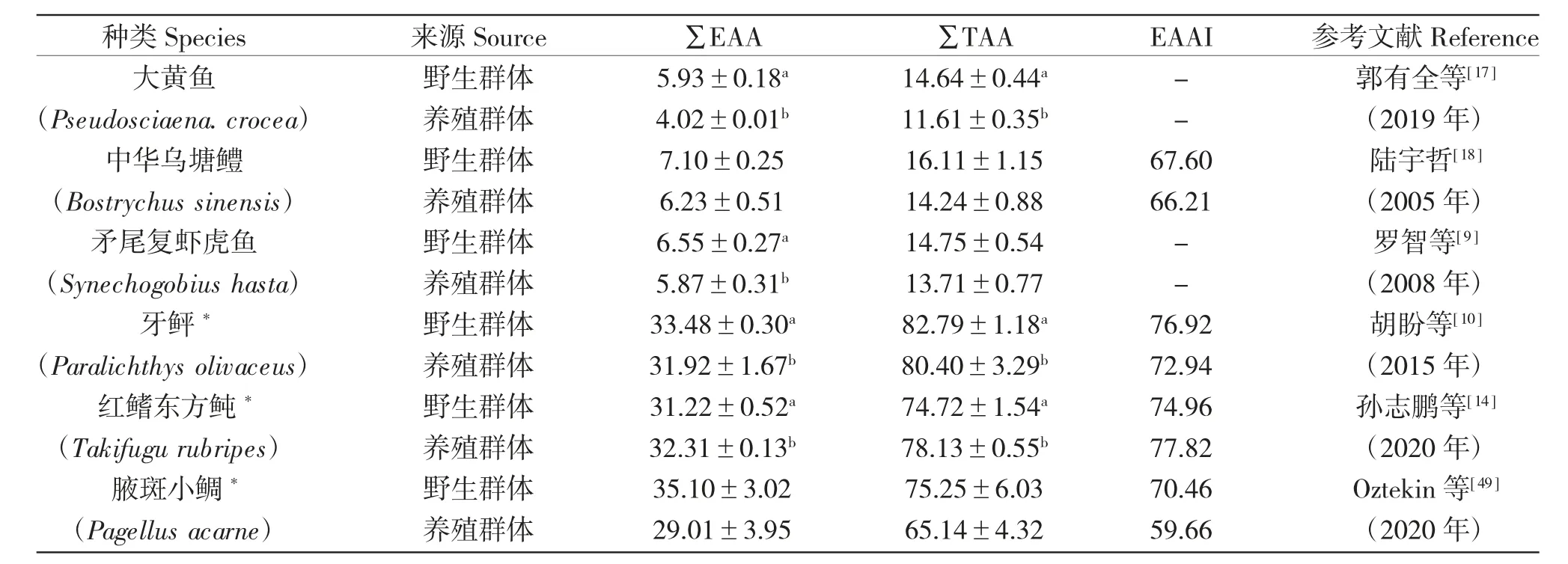

蛋白质的品质主要取决于氨基酸的种类组成和含量,特别是必需氨基酸(EAA)的供应[48]。必需氨基酸缺乏会造成鱼体生长缓慢、饲料利用率降低等。用必需氨基酸(∑EAA)、总氨基酸(∑TAA)和必需氨基酸指数(EAAI)等指标评价野生和养殖鱼类氨基酸含量的差异。

表5 和表6 分别列举了不同海、淡水野生与养殖鱼类∑EAA、∑TAA、EAAI 含量差异,发现野生海、淡水鱼类∑EAA、∑TAA 和EAAI 含量普遍高于养殖鱼类。

表5 海水野生与养殖鱼类∑EAA、∑TAA、EAAI 含量的差异(%)Tab.5 Differences in contents of ∑EAA,and ∑TAA and EAAI between marine wild and cultured fish(%)

表6 淡水种类的野生群体与人工养殖鱼类∑EAA、∑TAA、EAAI 差异(%)Tab.6 Differences in contents of ∑EAA,and ∑TAA and EAAI between freshwater wild and cultured fish(%)

造成野生与养殖鱼类氨基酸差异的原因可能是:一是食物组成差异,养殖鱼类所需氨基酸来源主要是饲料中的植物蛋白源,而野生群体氨基酸主要来源天然饵料。不同蛋白源的氨基酸消化率差异很大,也可能影响养殖鱼的体组成和营养品质;二是受生长环境和生长阶段影响,野生鱼类可能长期处在饥饿状态,游离组氨酸含量食物充足的养殖鱼少和鹅肌肽含量更多;三是性成熟期间,肌肉中游离氨基酸含量减少,性腺中氨基酸含量增加[51]。

1.4 野生和养殖鱼类肌肉矿物质元素差异

矿物质是所有生物生长、骨骼矿化、繁殖和能量代谢所必需[52]。而矿物元素作为鱼肉中的重要组成成分,主要集中在鱼脊椎、鳞和肌肉中,是人类矿物质重要的来源[53]。鱼类生活史和摄食是影响其组织矿物质组成的重要因素。钙、磷、钾、锰、钠、氯化物和硫等15 种微量元素,大部分已在鱼类组织中检测到[54,55],而矿物质来源不同,也会影响矿物质的生物利用度[56]。在自然条件下,鱼类从生长环境和由多种生物组成的天然食物中吸收和保留大部分元素,而在养殖条件下,鱼类的矿物质营养几乎完全依赖所投喂的饲料。淡水野生中华鲟(A.sinensis)和大麻哈鱼(Oncorhynchus.Keta)中钙、镁和锌等含量较养殖群体高,野生大麻哈鱼[57]锌含量是养殖群体的16 倍,在中华鲟(A.sinensis 养殖群体中未检测到铁和硒。养殖的乌鳢(Channa argus[58]、黄颡鱼(P.fulvidraco)、齐尔白鲑(Coregous nasus)[59]和翘嘴红鲌(Ergthroculter ilishaeformis)[60]中钙、磷和锰等含量较野生群体高,尤其是齐尔白鲑的钙含量是野生群体的6 倍,乌鳢中锰含量是野生群体的39 倍。

海水野生群体矿物质含量普遍较养殖群体高,例如野生黑雕(Sparus macrocephalus)和黄姑鱼(Nibea albiflora)[61]含硒量分别较养殖群体高43.47%和51.72%,尤其野生半滑舌鳎含硒量是养殖群体的6 倍。但也有研究得出相反结论。如养殖牙鲆(P.olivaceus)较野生群体矿物含量高,其中硒含量较野生群体高16.12%,锰含量比野生群体高1 倍。

通过不同种类的淡、海水野生和养殖鱼类的矿物质含量对比表明,淡水野生鱼类镁和锌含量较养殖群体高,养殖鱼类磷和锰含量较野生群体高;海水野生鱼类矿物质普遍较养殖群体高,只有牙鲆相反,原因可能是为了满足市场需求,其生长特性在养殖产业不断发展、优化,所以养殖鱼类品质优于野生群体;海、淡水野生鱼类含硒量都较丰富。硒作为谷胱甘肽过氧化物酶的组成部分,具有免受自由基氧化伤害、抗衰老和增强创伤组织再生能力等,对人体健康极为重要[62]。水质变化也影响鱼类肌肉组织中矿物质的浓度,例如,海水养殖的二倍体虹鳟(Oncorhynchus mykiss)肌肉组织比淡水养殖的虹鳟具有更好的矿物质来源[63]。

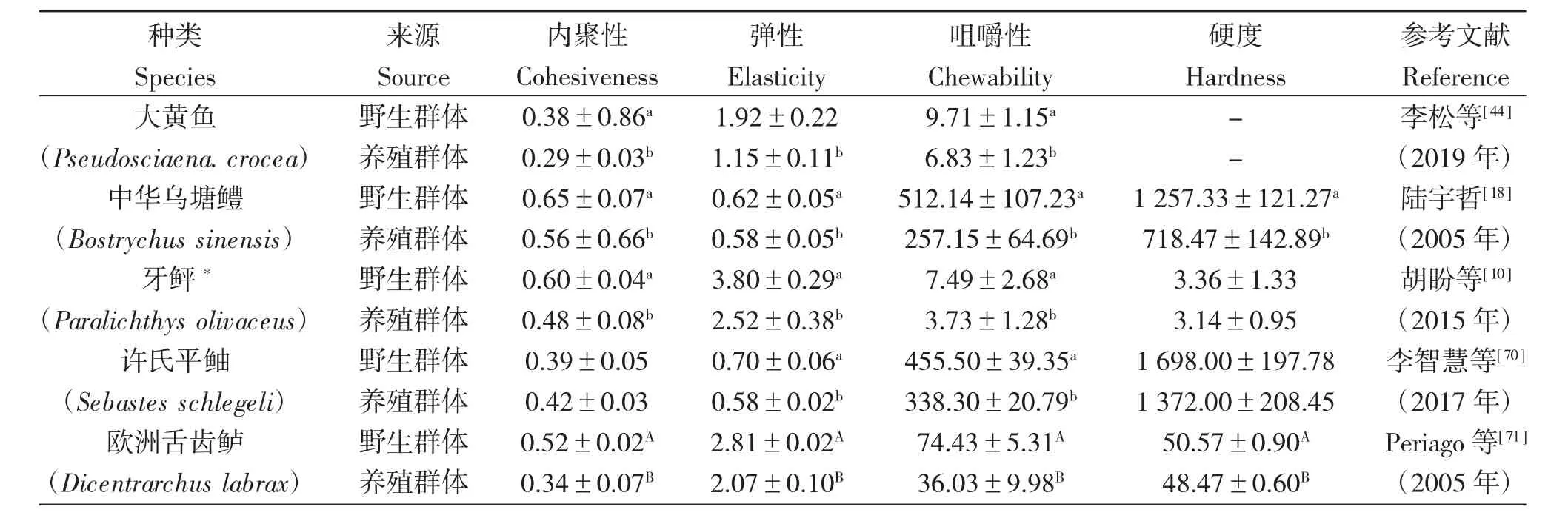

2 野生和养殖鱼类肌肉质构特性差异

一般来说,人们更倾向于肉质弹性好、咀嚼性高的鱼肉。表7 和表8 分别列出了海、淡水野生鱼类与养殖鱼类质构差异,表明不论海水还是淡水种类的野生群体鱼类肌肉的内聚性、弹性、咀嚼性和硬度均较养殖群体高。

表7 海水种类的野生群体与人工养殖鱼类质构测定差异Tab.7 Differences in texture between marine wild and cultured fishes

表8 淡水种类的野生群体与人工养殖鱼类质构测定差异Tab.8 Differences in texture between freshwater wild and cultured fishes

质构特性的比较表明:大多数海、淡水野生鱼类的弹性、咀嚼性高于养殖群体。消费者往往更喜欢弹性和咀嚼性高的肉质[64]。肌肉硬度差异的原因主要是野生和养殖鱼的摄食、运动等差异所致。肌纤维的数量、大小和分布也影响鱼肉质地。较小肌纤维的鱼肉硬度更高[65],其中肌肉中脂肪含量和胶原蛋白的稳定性也可能为重要的影响因素,鱼肉的肌理与肌肉脂肪含量呈负相关[66];胶原蛋白是细胞外基质的主要组成部分,其数量和交联与鱼肉的纹理呈正相关[67]。养殖者为追求利益最大化,会投喂促生长的配合饲料,然而肉质的硬度与增长速度有关,快速生长会降低鱼的肉硬度[68],这往往会使鱼肉的口感大幅度下降。鱼肉质地也受pH 和温度的影响,会使蛋白质变性或水解,导致鱼肉组织软化[ 69 ]。

3 野生和养殖鱼类形态差异

鱼体的形态变化与鱼类的摄食、放养密度、栖息地和捕食风险等因素相关[76]。研究表明,眼径大小的变化可能与水透明度和光照条件有关[77];头部或口形态的差异可能与喂养生态环境或食物大小和位置组成有关[78];鱼的体型通常与水流速有关。体型纤细延长的鱼通常胸鳍相对较长[79]。与养殖个体相比,野生黑鲷(S.macrocophalus)体延长、体型更偏纺锤型、腹部较小且背鳍更锐利[6];养殖大黄鱼眼径大、体高,野生大黄鱼的吻长和眼后头长则大于养殖大黄鱼[80]。野生群体在天然饵料中会沉积特定的色素,而在养殖鱼类难以从饵料获得足够的相关色素沉积,天然体色消褪[81]。野生真鲷(Pagrosomus major)较养殖群体体窄、体型紧凑、体色更鲜艳、鳞片有光泽[82]。综上所述,养殖群体普遍较野生群体肥满度高、体宽、腹部偏圆、体色暗淡。

4 展望与未来

衡量鱼体肉质的指标及其影响因子很多,不能仅通过感官评价和营养价值而论,还需考虑到品种、地域、水源以及对应的水产品安全性的差异。野生鱼需要考虑苗种来源、环境状况;养殖鱼需要了解其养殖方式、饲养环境、药物残留以及饲料管控,因此野生群体并不一定比养殖群体安全性更高。大多数规模化养殖鱼类的色泽、口味和质地等不如野生群体,这也是消费者主观认为野生鱼类品质更高的主要原因之一。因此,管控好养殖环境、选育优良种质和减少病害的发生,是改善养殖鱼类感官品质的重要途径。如何通过营养调控手段改善鱼体营养组成、鱼体肉质风味及鱼肉组织学结构,也是鱼类营养学的一个重要而复杂的研究课题。

有关野生与养殖鱼类的营养与品质等需进一步研究:(1)野生与养殖鱼代谢调控和转录组的检测,如不同养殖密度的鱼类可能经历各种应激,导致鱼体代谢、免疫系统和鱼肉品质产生不利影响;(2)野生与养殖鱼类食用安全性及健康风险评估等,如野生与养殖鱼类组织中重金属分布特征及安全性评价,尤其是肉食性鱼类重金属累积较高;(3)野生与养殖红鳍东方鲀的河豚毒素组织分布、含量及营养价值比较研究。对野生与养殖群体的生理生化水平研究,以期了解不同养殖模式的生存状态,可通过营造仿生态环境的技术,改善养殖群体遗传多样性下降的现状。