江苏富硒土壤成因类型及其元素相关性分析

廖启林, 金 洋, 崔晓丹, 黄顺生, 任静华, 范 健, 杜维真, 刘玮晶, 徐宏婷, 汪子意

(1. 自然资源部国土(耕地)生态监测与修复工程技术创新中心,江苏南京210018;2. 江苏省地质调查研究院,江苏南京210018)

0 引 言

硒(Se)在生态系统中被称为“主宰生命的微量元素”,具有保护心肌健康、抗氧化、防衰老、增强免疫力和防癌抗癌等功用(Tan et al.,1991;Fordyce et al.,2000;Hartikainen,2005;Letavayová et al.,2006;Steinnes,2009),随着人们对天然富硒食品及其相关产业的关注与日俱增,许多乡镇将富硒土地资源开发利用作为乡村振兴的重要手段。

土壤作为开发天然富硒食品的重要物质基础,其Se分布直接关系到植物Se含量或植物Se的有效性,围绕富硒土壤的开发利用与探索已成为当前生态地质及相关学科的研究热点(李杰等,2012;黄淇等,2013;严明书等,2014;杨志强等,2014;戴慧敏等,2015;王晓杰等,2016;韩笑等,2018;吴俊,2018;Liu et al.,2021;高雅等,2022)。近年来,国内富硒土壤研究甚多(黄春雷等,2013;黄淇等,2013;陶春军等,2014;侯现慧等,2015;王运等,2018;安永龙等,2020;周殷竹等,2020;李庚华等,2022;姚凌阳等,2023),说明富硒土壤作为一种优良农业地质资源正得到社会的高度认同。

在自然界,Se属于稀散亲硫元素(Wen et al.,2006),其局部富集离不开特定地质环境的影响。农田土壤Se含量和形态受多种因素影响,成土母质、土壤有机质、土壤质地、CEC(阳离子交换量)、pH以及矿物类型等都与Se分布富集有关(Sun et al.,2009;Bhatia et al.,2013;黄春雷等,2013;陈继平等,2020)。自然地质作用和人类活动的影响导致土壤Se以多种形态存在,且随时可能迁移或转化,进而出现植物吸收土壤Se的巨大差异。从元素地球化学角度考察富硒土壤成因及利用价值甚有必要,开展大数据分析和地质环境差异性精准调研是了解富硒土壤成因机制、科学拟定其保护利用对策的有效路径。

江苏富硒土地开发利用起步较早,至今已有一定的声势,有必要对富硒土壤成因及其元素相关性等进行深入总结研究。通过借鉴前人的研究经验或认识,集成分析以往相关土壤的地球化学调查数据,对江苏富硒土壤主要成因类型及其元素相关性进行探讨,期望能为认清江苏富硒土壤基本属性、依据其成因特点做好富硒土地资源的开发利用等提供借鉴或参考,并为从事富硒土壤深入研究的同行提供线索。

1 江苏富硒土壤主要成因类型

江苏富硒土壤分布范围较为有限,从全省土壤Se空间分布特征(图1)来看,富硒土壤的总样点占比不足3%(廖启林等,2007b),宜溧山区及太湖周边、里下河盆地局部、徐州铜山—贾汪一带煤炭开采区附近是江苏富硒土壤相对集中地段,而徐淮黄泛平原(特别是泛黄河故道)、苏北滨海平原和泰州—南通一带的临江区域是全省土壤Se相对贫乏的区域。在已确定的天然富硒土地资源中,以太湖西侧的宜溧低山—丘陵局地富硒土壤最具有开发利用价值,该富硒土壤分布区具有范围最广、平均强度(土壤Se平均含量)最高、区域生态地质环境相对最优越、天然富硒食品种类相对最丰富等基本特点,是迄今为止江苏全省富硒土地资源开发利用最成功的区域,已在宜兴太华镇建成全省首例天然富硒稻米、茶叶等生产示范基地,在省内外形成了较大的社会影响。

图1 江苏主要富硒土壤分布状况Fig. 1 Spatial distribution of the main Se-enriched soils in Jiangsu Province

江苏富硒土壤开发利用示范已有10多年历史,已取得宜兴太华镇天然富硒土地开发利用创新示范等多项成果。在开发利用江苏富硒土壤的进程中,对富硒土壤的分布规律、元素地球化学特征、成因机制及资源潜力等进行了持续探索研究(廖启林等,2007a,2016,2019,2020;范健等,2021),为有效开发利用江苏富硒土地资源提供了依据或线索。主要依据江苏富硒土壤物质来源及其分布特征等,初步将全省富硒土壤归纳为母岩型、沉积型、叠加型3个主要成因类型(表1)。

表1 江苏富硒土壤主要成因类型

(1)母岩型土壤Se源于富硒岩石的风化、侵蚀、搬运和就近沉积,其富硒母岩是富硒土壤最主要的物质来源,土壤Se不仅仅限于地表聚集,富硒土壤分布范围常受地形地貌等影响(如山间盆地、冲积扇等)。

(2)沉积型土壤Se源于特殊的第四纪沉积物,其土壤Se与OM之间有较显著正相关性,分布范围受第四纪沉积相界限等控制,富硒土壤深度多集中在地表下30 cm左右。

(3)叠加型土壤Se缘于人类活动,属于“后天”叠加所致(如粉煤灰中Se转运至土壤等),在“先天”不富硒的土壤中“人为添加”了部分含Se物质,从而导致局地表土壤富硒,可能同时叠加了部分重金属,Se多限于地表聚集,富Se土壤深度一般<20 cm,分布范围具有不确定性。

2 富硒土壤元素相关性分析

2.1 元素含量分布基本参数对比

根据江苏多目标区域地球化学调查数据(廖启林等,2007b),结合新获取的局地土地质量地球化学评估数据等,通过数据统计分析,对3类富硒土壤的Se等元素含量分布的主要地球化学参数进行对比分析(表2),各成因类型富硒土壤的元素含量分布具有以下基本特点。

表2 江苏三类富硒土壤相关元素含量分布地球化学参数

(1)在3类富硒土壤中,母岩型富硒土壤Se含量相对最高且分布最不均匀,其次为叠加型富硒土壤,再次为沉积型富硒土壤。母岩型富硒土壤Se平均含量一般为0.5~0.8 mg/kg,最高含量>15 mg/kg,Se含量变异系数高达1.6;沉积型富硒土壤Se平均含量一般在0.3 mg/kg左右,最高含量<1.0 mg/kg,变异系数仅为0.32;叠加型富硒土壤Se平均含量一般为0.5~0.6 mg/kg,最高含量达10 mg/kg,变异系数为1.09。

(2)各类富硒土壤所伴生的重金属元素有显著差异,叠加型富硒土壤的重金属含量相对最高,母岩型富硒土壤次之,沉积型富硒土壤相对最低。沉积型富硒土壤不仅重金属元素含量(平均值、最大值等)相对最低,其元素含量变异系数(CV)也相对最低,如Hg的变异系数在所有重金属元素中最高,但仅为0.57;而母岩型和叠加型富硒土壤的重金属元素变异系数CV最大值均>0.7。上述3类富硒土壤重金属元素平均含量很少超过国标限定的农用地土壤风险筛选值,但其最高含量都有超过农用地土壤风险筛选值的情况,如母岩型富硒土壤中的As、Cd、Hg、Cu、Pb、Cr、Ni,叠加型富硒土壤中的As、Cd、Hg、Cu、Pb、Zn、Cr、Ni,沉积型富硒土壤中的Cd、Hg、Cu、Pb、Zn、Cr、Ni,其最高含量都超过了农用地土壤风险筛选值,说明上述3类富硒土壤都存在局地重金属超标的可能,在开发利用富硒土壤时需要妥善防控其风险。

(3)母岩型富硒土壤的pH值介于3.53~8.06之间,平均值为5.49,总体偏酸性;沉积型富硒土壤的pH值介于4.45~8.90之间,平均值为6.95,总体偏中性;叠加型富硒土壤的pH值介于5.04~9.30之间,平均值为8.09,总体偏碱性。3类富硒土壤的pH值变异系数均<0.2,说明其土壤pH值分布相对均匀(酸碱度分布总体趋向稳定)。

(4)母岩型富硒土壤有机质质量分数(OM)为0.84%~17.73%,平均值为3.95%,CV=0.54,总体分布不均匀;沉积型富硒土壤有机质质量分数为0.080%~10.14%,平均值为3.22%,CV=0.39,总体分布较均匀;叠加型富硒土壤有机质质量分数为0.56%~30.34%,平均值为3.72%,CV=0.38,总体分布较均匀。上述3类富硒土壤的有机质质量分数平均值均在3%~4%之间。

2.2 元素相关系数统计分析

元素含量相关性分析是探讨富硒土壤成因的常用方法(Elisabeth,2015;Carvalho et al.,2019;Song et al.,2020;Xie et al.,2021),相关系数r统计对比是揭示元素含量之间相关性密切程度的基本方法。

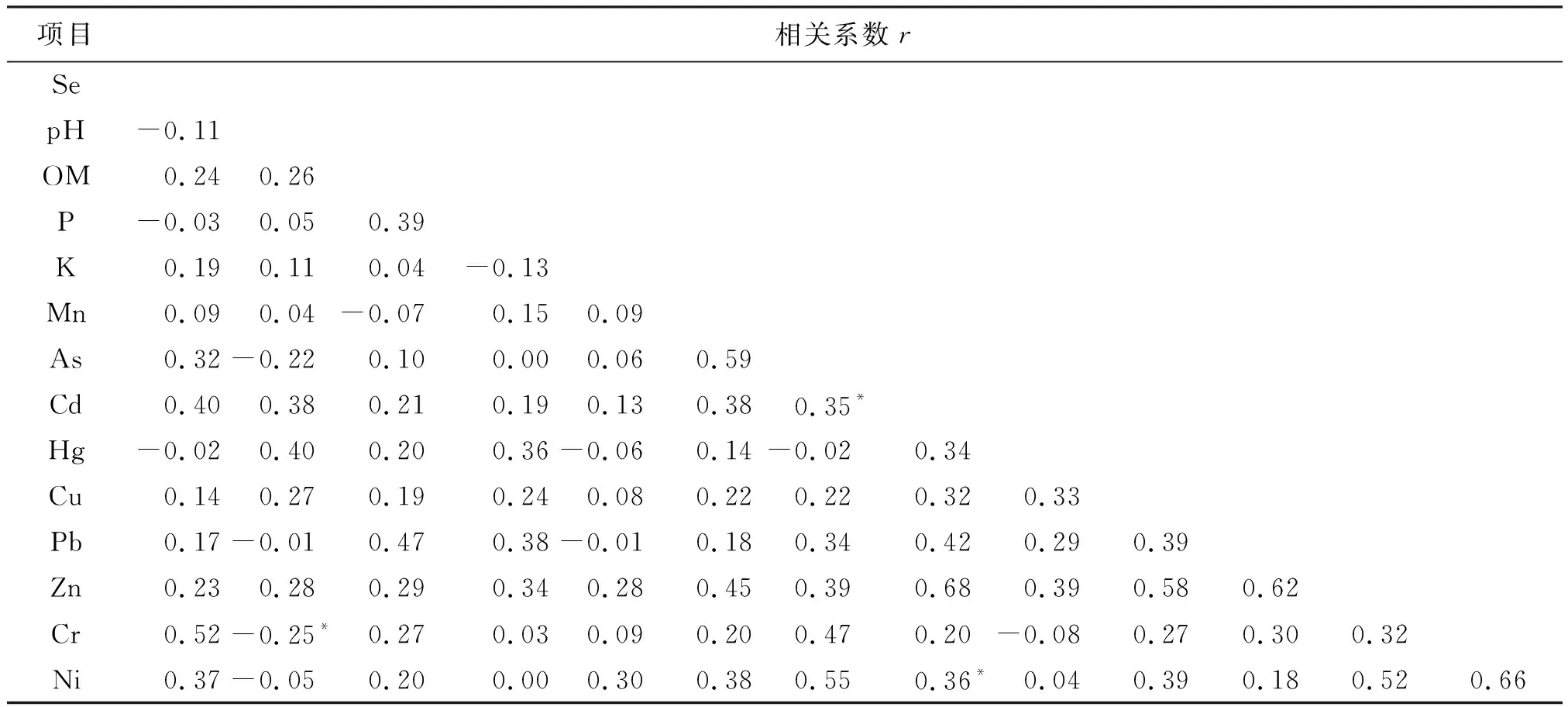

母岩型富硒土壤元素含量相关系数统计结果(表3)显示,Se与大多数元素的相关性都不密切,仅与Cr呈显著正相关(r=0.52);此外,Se与Cd、As、Ni之间呈一定的正相关,相关系数均介于0.3~0.4之间。91对母岩型富硒土壤元素含量的相关系数中,r>0.5的只有8对,分别为Cr-Ni、Zn-Ni、Pb-Zn、Cu-Zn、Zn-Cd、As-Ni、Mn-As、Se-Cr,其相关系数介于0.52~0.68之间,皆呈显著正相关。总体而言,相关系数统计结果显示了其富硒岩石的元素相关性特色,如重金属元素As、Cd、Cu、Pb、Zn、Cr、Ni之间普遍存在更密切的正相关性,而Se与大多数重金属元素的正相关性不密切,这有利于母岩型富硒土壤的开发利用。

表3 母岩型富硒土壤元素含量相关性分析结果

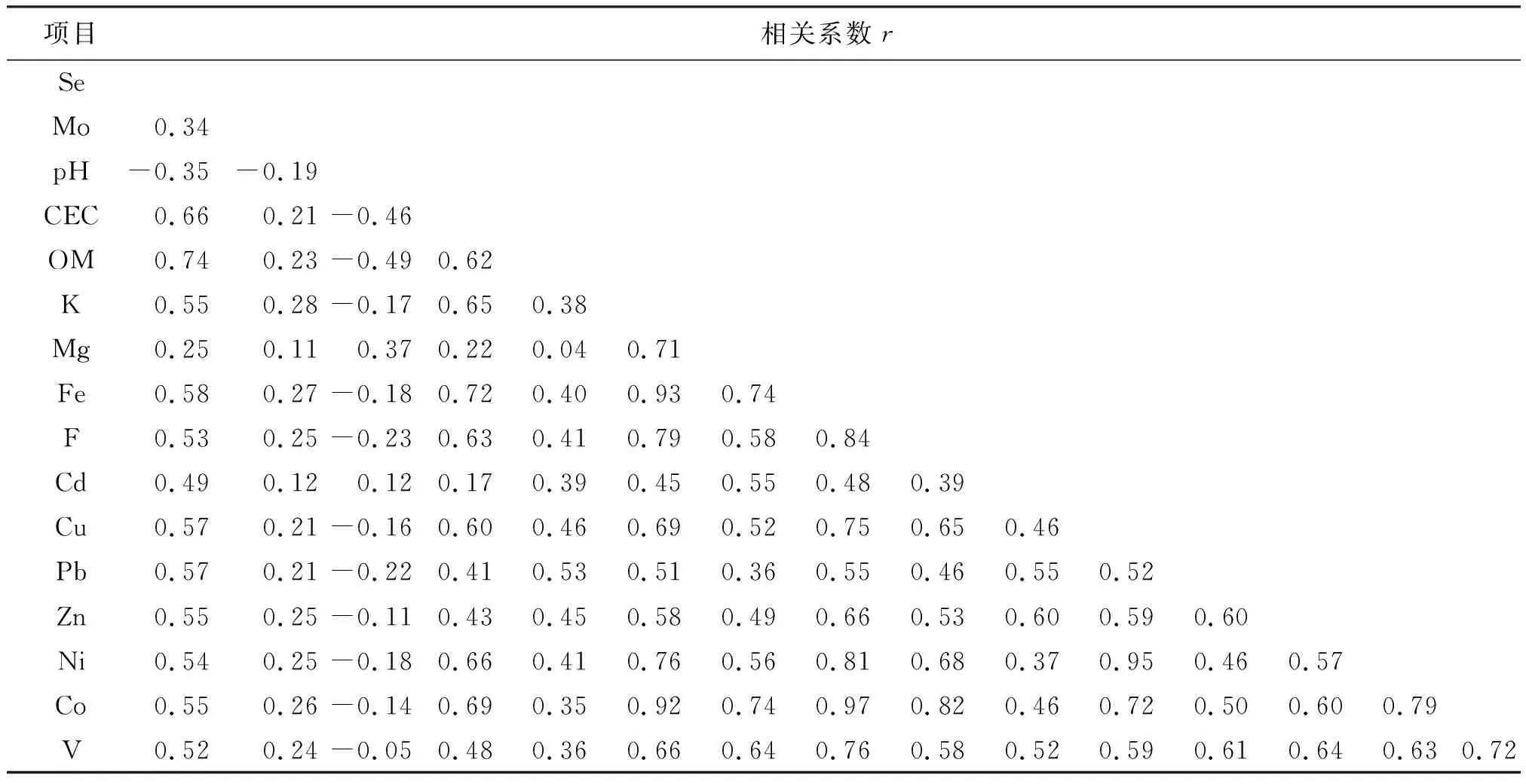

沉积型富硒土壤的元素含量相关系数统计结果(表4)显示,土壤Se与多个元素存在密切正相关性,在16个元素项中(包括pH值、CEC、OM3个理化指标),Se与另外15个元素中的11个呈显著正相关(r>0.5),其中Se与OM的正相关性最好(r=0.74)。此外,Se与pH之间还存在一定的负相关性(r=-0.35),这在母岩型和叠加型富硒土壤中是绝无仅有的。120对沉积型富硒土壤元素含量的相关系数中,r>0.5的共有64对元素,主要有Se-CEC、Se-OM、Se-Fe、CEC-Fe、CEC-Co、CEC-Ni、K-Mg、K-Fe、K-Co、K-Ni、Mg-Fe、Mg-Co、Fe-Ni、Fe-Co、Fe-V、Ni-Co、Co-V等,其中Fe-Co、Cu-Zn、Fe-K、K-Co的相关系数依次为0.97、0.95、0.93、0.92,是相关性最密切的4对元素。总之,沉积型富硒土壤中大部分元素之间存在(较)显著正相关性,常量元素Fe、K、Mg与重金属元素Cu、Pb、Zn、Cr、Ni之间多存在显著正相关性,OM除了与Se存在显著正相关性外,还与pH存在较显著负相关性(r=-0.49)。因为土壤OM与Se之间具有显著正相关性,而OM和pH之间具有较显著负相关性,这也解释了为何土壤Se和pH之间具有负相关性。沉积型富硒土壤形成过程中,其常量元素(Fe、Mg、K等)和OM、CEC、pH等都可能是影响土壤Se分布的重要地球化学因素,元素之间的正相关性在3类富硒土壤中是最显著的。

表4 沉积型富硒土壤元素含量相关性分析结果

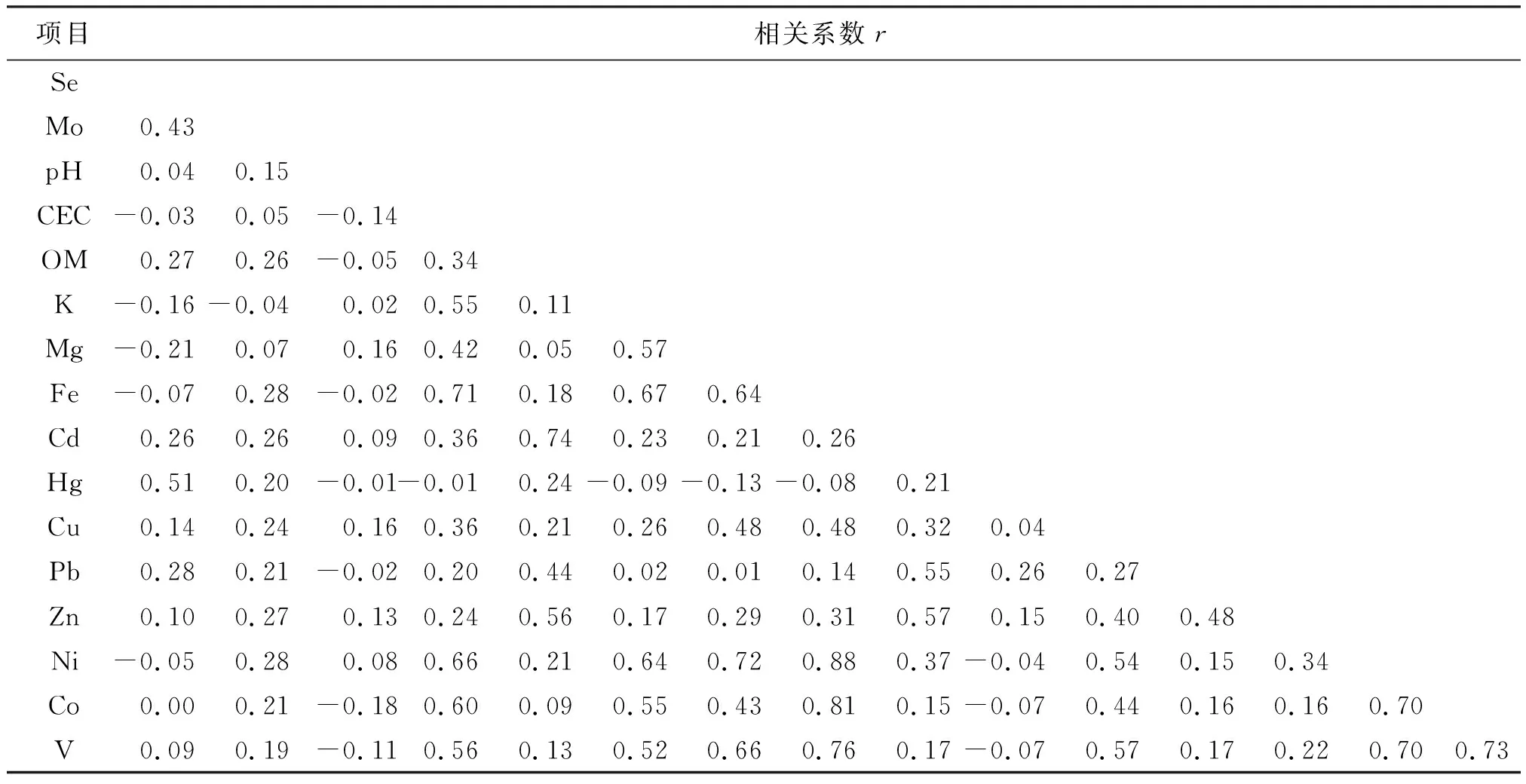

表5 叠加型富硒土壤元素含量相关分析结果

2.3 R型聚类分析

R型聚类分析也是解析富硒土壤成因及其物质来源的常用手段(夏伟等,2022)。母岩型富硒土壤的元素含量分布R型聚类分析结果(图2)显示,此类富硒土壤中Se和K被划分在一个族群,pH-Hg-P划分在靠近Se-K的族群,OM-Cd-Zn-Pb-Mn-As-Cr-Ni-Cu划分在远离Se-K的第三个族群。该结果进一步证实了母岩型富硒土壤中的Se与大多数重金属元素的相关性不密切;Se和K能被自然地分在第一族群,说明此类富硒土壤的确继承了母岩的地球化学属性,K作为常量元素,是岩石风化后进入土壤的营养元素,也是岩石养分同步向土壤转移富集的表征或延续,是富硒岩石经过表生地球化学作用后保存下来的痕迹。

图2 母岩型富硒土壤元素含量分布R型聚类分析结果Fig. 2 Dendrogram of element distribution in Se-enriched soils of parent rock type

沉积型富硒土壤的元素含量分布R型聚类分析结果(图3)显示,该类富硒土壤中Se-OM-N被分在一个族群,紧邻该族群的是Mg-V-Zn-Cd-Pb-Sb组合,然后是K-Fe-Co-F-Cu-Ni-As组合,最后是Mo-B-Mn-Cr-pH-Ca-P-Cl-Hg组合,反映了与上述母岩型富硒土壤截然不同的元素组合特征及其排序关系,表明沉积型富硒土壤中Se与Hg、pH的亲缘性较差,而与OM、N等养分指标具有最亲密关系,与元素相关性分析结果吻合。土壤中OM与N通常具有极高的正相关性,而沉积型富硒土壤所处的第四纪沉积环境就是伴随富有机质的近似封闭的潟湖相沉积,Se的聚集与OM富集密切相关,OM与N的亲缘性极佳,所以形成了Se-OM-N为同一族群的元素组合。

图3 沉积型富硒土壤元素分布R型聚类分析结果Fig. 3 Dendrogram of elements distribution in Se-enriched soils of Quaternary sediment type

叠加型富硒土壤的元素含量分布R型聚类分析结果(图4)显示,该类富硒土壤中Se-Hg被组合在第一族群,紧邻pH-Ca-As组合,然后是CEC-Cu-Co-V-K-Mg-Fe-Cr-Ni-F组合,再后为Mn-OM-N-Cd-Zn-Pb组合,最后是Mo-B-P组合。就R型聚类分析结果而言,叠加型和沉积型富硒土壤有明显区别,一是因为叠加型富硒土壤中Se与Hg具有最好的亲缘关系,二是该类富硒土壤中Se与OM的亲缘性较差,都与沉积型富硒土壤截然不同。但是,叠加型富硒土壤的元素分布R型聚类分析结果也将OM-N组合在一起,说明农田土壤中OM与N之间普遍存在亲缘或密切关系。

图4 叠加型富硒土壤元素分布R型聚类分析结果Fig. 4 Dendrogram of element distribution in Se-enriched soils of the later overlying type

3 土壤富硒机制及其开发利用

土壤富硒机制本质上是土壤形成过程中元素Se如何聚集的过程,以及聚集过程中所发生的表生地球化学作用或第四纪沉积作用的原理与条件,包括富硒成土母质如何形成、如何在特定的表生地质环境下形成富硒土壤、形成这些富硒土壤所需要的第四纪或环境地球化学作用控制因素等。按照对富硒土壤成因的一般认识,土壤Se通常具有成土母质继承性和成土过程再富集特征,经历系列表生地球化学作用才能形成富硒土壤(郦逸根等,2005;刘道荣等,2021)。

3.1 母岩型富硒土壤

母岩型富硒土壤主要是因为富硒岩层天然富硒,如苏南的二叠系龙潭组,苏北的二叠系石盒子组、山西组、太原组等,都是能提供Se的富硒母岩,其中二叠系含煤岩层是常见的富硒母岩之一。富硒土壤形成机制为:富硒岩石经过物理风化(可能涉及少量化学风化或生物侵蚀)形成碎屑物(岩屑等),被搬运转移到相对低洼的地方沉积或堆积,形成富含Se的成土母质,然后经过一系列成土作用而转化为富硒土壤。

母岩型富硒土壤厚度通常较大,一般>50 cm,最大厚度>150 cm,成土过程还可能涉及到母质中Se的再分配或富集,富硒母岩始终是富硒土壤Se的稳定来源。母岩的自然属性(岩石Se含量、岩层厚度、产状、分布等)及地形等自然条件(切割、坡度、坡向、水动力、山间盆地或冲积扇等)是决定富硒土壤质量与分布及其利用价值的关键因素,岩石被风化剥蚀得越强烈,富硒岩屑等被搬运得越远,成土母质被堆积得越厚,成土过程中Se被进一步富集得越彻底,所形成的天然富硒土壤利用价值越大。

3.2 沉积型富硒土壤

沉积型富硒土壤也属于“先天”富硒,由特殊的相对富硒的第四纪沉积物为成土母质,但成土母质富硒程度不及富硒母岩碎屑物。蔡子华等(2011)、宋明义等(2011)的研究发现,特殊的第四纪沉积相也能形成富硒土壤,以湖沼相沉积形成富硒土壤最为常见。主要产于江苏里下河地区的沉积型富硒土壤就属于湖沼相沉积的一种,被证实主要为潟湖相沉积。

源于潟湖相沉积的富硒土壤,通常经历了3次Se的逐步聚集过程。①初始沉积阶段的Se汇集。因为潟湖相沉积在第四纪演化中处于相对封闭的湖盆环境,总体偏还原且沉积物中携带了大量有机质,有利的pH、Eh环境以及沉积物中有机质等大分子的存在,通过胶体或有机质吸附将分散在第四纪沉积物中的Se汇聚到潟湖相沉积物,形成相对富Se的成土母质,此类成土母质可能只是相对富Se,并未达到富硒土壤的含量要求。②成土过程中的Se聚集。成土母质随第四纪演化,通过机械分选和生物地球化学作用,使得聚集在成土母质中的Se进一步沉淀在细颗粒沉积物或黏土矿物中,在黏土矿物或细颗粒矿物比较集中的地段形成部分富硒土壤。③成土后期的Se表生富集。在表土中因为有机质(OM)剧增和生物活动(特别是微生物)增强,已形成的潟湖相沉积富硒土壤进一步将Se向表层土壤转移集中,沉积型富硒土壤呈现明显的表聚性特征,在土壤沉积剖面上,Se主要富集在表层约30 cm厚的土壤中,该深度之下的土壤不一定满足富硒土壤的要求。

在控制Se富集的因素中,土壤OM与Se具有显著正相关性,pH、Eh、CEC、粒径、黏土矿物和Fe-Mn氧化物含量等均为制约Se迁移富集的重要因子,这与前人(张光弟等,2001;李娟,2004;李艳慧等,2006;王锐等,2017;罗海怡等,2022)有关研究结论高度吻合。

3.3 叠加型富硒土壤

叠加型富硒土壤属“后天”成因,多受偶然因素控制,该类型土壤Se富集与土壤形成之前的第四纪沉积或表生地球化学作用基本无关。在土壤形成之前,叠加型富硒土壤并不富集Se,在形成土壤直至被耕种之前,土壤的Se含量并未达到富硒土壤的要求,土壤中的Se有相当一部分是后期(成土之后)人为活动叠加或添加的。常见的人为活动包括灌溉、施肥、富硒灰库或粉煤灰扩散、富硒底泥转移等,例如富含Se的燃煤降尘(或粉尘)直接飘落在相关土地上,形成边界不确定的富硒土壤,是常见的叠加型富硒土壤之一,在苏北一些燃煤企业周边局地多有此类富硒土壤分布。因此,叠加型富硒土壤仅限于表层土壤(20 cm以上的耕作层)富集Se,同时还会伴随部分重金属元素(Cd、Hg、As、Pb等)的相对富集,Se在表层土壤中的分布不均匀、不稳定,含量高者可达10 mg/kg以上,含量低者仅0.3 mg/kg左右,对此类富硒土壤的开发利用需采取科学严谨的态度及必要措施。

综上,母岩型富硒土壤属于典型的原生富硒土壤,具有厚度大(最大厚度>150 cm)、Se含量高、与多数重金属元素无显著相关性等特点,其生态环境质量相对更优越,开发利用价值相对最高。沉积型富硒土壤与第四纪潟湖相沉积密切相关,土壤Se与OM显著正相关,且许多元素相互之间显著正相关,OM的富集更偏向表层土壤,富硒土壤的厚度远不及母岩型富硒土壤,沉积型富硒土壤以“先天性”为主,但不能完全排除“后天”因素的影响,其富硒土壤的Se含量相对不是很高,但分布范围一般比较大,具有较高的开发利用价值。叠加型富硒土壤属“后天”成因,与第四纪沉积等地质作用基本无关,是典型的非原生富硒土壤,土壤Se含量不稳定,富硒土壤厚度普遍<20 cm,分布具有一定的随机性,同时伴有重金属元素(Cd、Hg、As、Pb等)的相对富集,其开发利用有诸多不确定性。

4 相关问题讨论

江苏现有的3种成因类型的富硒土壤,其Se来源及富硒机制各不相同,元素组合及其相关性存在差异,开发利用价值与前景也不尽相同。从富硒土壤成因目前的研究成果及开发利用经验来看,掌握土壤Se分布、迁移、富集等基本规律,明辨诞生富硒土壤过程中所出现的各种有利与不利因素,因地制宜使富硒土地资源产生最好效益,仍不失为成功之道(周国华,2020;Liu et al.,2022)。根据地质环境和富硒土壤成因等状况,江苏富硒土地资源开发利用及富硒土壤深入研究仍有以下关键技术问题亟待攻克。

4.1 如何开发利用叠加型富硒土壤

母岩型和沉积型富硒土壤主要缘于地质环境或第四纪沉积作用,属“先天”成因。叠加型富硒土壤则不同,属于“后天”成因,土壤富硒在成土之后,具有分布不稳定、Se主要富集在地表耕作层、富集重金属元素等特征。前人证实叠加型富硒土壤可能同时聚集部分重金属元素(丁晨龙等,2022),因此开发利用叠加型富硒土壤具有很大的特殊性,必须采取更加科学合理的措施。目前已经在叠加型富硒土壤产地检测到天然富硒农产品,但没有取得开发利用类似富硒土地的示范经验,作为一种特色土地资源,富硒土壤的开发利用前景还有诸多不确定性。由于叠加型富硒土壤的出现或分布具有偶然性,其地域限制性不及母岩型、沉积型富硒土壤强烈,因此开发利用这类富硒土壤仍具有重要意义。

4.2 如何提升富硒土地资源的开发利用成效

母岩型、沉积型和叠加型富硒土壤的富Se机制有差异,富硒土壤的质量也有差别,但它们却有一个共性,即都面临可持续开发利用、提升天然富硒食品或农产品质量的问题,都需要尽可能提升富硒土地的开发利用成效。从已经取得的相关经验来看,将土壤改良、生态修复与富硒土地开发统筹考虑,借助改善或调剂土壤OM、pH、Eh、CEC等环境指标,增加土壤黏土矿物和铁锰氧化物含量,合理利用微生物技术,富硒农作物秸秆还田,添加适宜的有机菌肥等,都不失为土壤改良及生态修复的可行办法(罗杰等,2011)。江苏的沉积型富硒土壤多受有机质(OM)控制,叠加型富硒土壤存在较高的重金属污染风险,若能将富硒土壤开发利用与土壤改良、生态修复等进行统筹融合,必有意外收获。

4.3 如何确定土壤有效Se

认定富硒土壤目前主要依据的是土壤Se全量(或总量),但农作物吸收的土壤中的Se仅是其中的很小一部分,更多取决于土壤中的有效Se分布。前人关于土壤有效Se的研究成果不断见诸报道(Söderlund et al.,2016;Ali et al.,2017;Deng et al.,2017;Chang et al.,2019;姚凌阳等,2023),但迄今为止没有准确测定土壤有效Se含量的权威办法,这其中既有技术问题也有标准问题,江苏富硒土壤有效Se数据重现性不太好就与土壤有效Se的测定方法不统一有很大关系。就江苏现有的3类富硒土壤来看,母岩型富硒土壤因为富硒强度较高,富硒土壤质量好,暂缺土壤有效Se数据支持也不影响其开发利用,但沉积型和叠加型富硒土壤则亟需土壤有效Se数据的支撑。

4.4 如何优选天然富Se农产品

开发利用富硒土壤的终极目的是尽可能多地生产高附加值的天然富硒食品或农产品。不采取任何人工干预措施,完全凭借农作物生长吸收土壤中的Se而达到富硒食品(或农产品)标准者,皆被认定为天然富硒农产品(或食品)。已经报道的江苏天然富硒农产品中,以天然富硒稻米最受欢迎,但只有母岩型富硒土壤成功开发出批量的天然富硒稻米,沉积型和叠加型富硒土壤均未达到这一点。不同农作物及不同品种水稻吸收土壤Se是有差异的,有必要加大力度在沉积型和叠加型富硒土壤中探寻培育天然富硒稻米的方法,通过品种筛选、土壤改良等多措并举,尽快在沉积型和叠加型富硒土壤中开发出天然富硒稻米。

5 结 论

(1)江苏富硒土壤的成因类型主要分为母岩型、沉积型和叠加型3大类。沉积型富硒土壤的元素相关性最好,叠加型富硒土壤的元素相关性次之,母岩型富硒土壤的元素相关性相对最差。上述3类富硒土壤中,母岩型富硒土壤已获得显著开发利用成效,是江苏目前唯一具有批量天然富硒稻米产出的富硒土壤。

(2)母岩型富硒土壤主要源于富硒岩石。富硒岩屑经搬运沉积构成其成土母质,成土母质“先天”富硒是此类富硒土壤的基本特征,富硒岩石的属性与分布是产生富硒土壤的内因,富硒岩石产地的地形条件是决定富硒土壤的主要外因。富硒土壤厚度不受耕作层限制,最厚可超150 cm,土壤Se与多数元素的相关系数r绝对值均<0.5。富硒土壤元素组合以Se-K-Cr等为主,土壤中Se的平均含量多介于0.5~0.8 mg/kg之间,且分布相对稳定。此类富硒土壤开发利用价值相对最高。

(3)沉积型富硒土壤主要缘于特定的第四纪沉积作用。潟湖相沉积物是其基本成土母质,其土壤Se要经历成土母质初始富集、成壤过程分选富集和表生富集3个阶段。土壤Se与OM之间、多个元素相互之间都具有显著正相关性,相关系数r最高达到0.97,元素组合为Se-OM-N-CEC-Mg等,土壤OM、pH、Eh、CEC、黏土矿物和Fe-Mn氧化物含量等都是制约Se迁移富集的重要因子。此类富硒土壤Se含量多在0.3 mg/kg左右,厚度多在30 cm左右,但分布范围通常较大。

(4)叠加型富硒土壤主要缘于人为活动。其土壤富硒在成土之后,富硒土壤的产生与土壤形成过程(第四纪沉积等)基本无关,因为人为活动(施肥、“三废”、底泥、粉煤灰等)向土壤添加或叠加了足量的Se才形成局部富硒土壤,因此其分布具有偶然性,且伴有重金属元素(As、Cd、Hg、Pb)的相对富集。富硒土壤Se含量一般为0.5~0.6 mg/kg,分布不稳定,厚度一般<20 cm(限于耕作层),元素组合以Se-Hg-As-Ca-pH等为主,Se-Hg呈显著正相关性,相关系数为0.51。

致 谢

参加研究工作的还有许伟伟、华明、汪媛媛、朱伯万、李文博、周强、刘玲、贺新星、冯金顺等,江苏省地质调查研究院及其下属生态中心、测试所等有关单位专家对研究给予了大力支持与指导帮助,在此一并诚致谢忱!