历史的转弯:1923年加拿大华人移民法再思考

石晓宁

(约克大学 语言、文学与语言学系,加拿大 多伦多 M2R 2X8)

2023年是加拿大颁布实施排华法100周年。100年前的排华法被华人社会视为“恶法”,给加拿大华人造成了永久性伤害。时至今日,加拿大政府虽然就此进行了公开道歉并进行反思,但加拿大华人历史上这黑暗的一页,仍需要深入研究并给予历史借鉴。例如,有一个史实较少受人关注:即在加拿大排华法案通过之前,中加双方极有可能签订平等的《中加移民条约》。而因多种复杂因素的影响,历史在这里发生了转弯。1923年,加拿大政府颁布《1923年华人移民法案》(Chinese Immigration Act, 1923) ,以全面排华取代人头税法案,致使北京政府驻加拿大领事们长期力图与加拿大签订《中加移民条约》(China-Canada Agreement)的交涉中断,这成为加拿大华人移民史上的一次重大转折。中加条约的交涉是1923年加拿大排华法案制订过程中不可或缺的部分,但至今尚未有深入的研究。此外,学界多从加拿大朝野族群歧视因素探寻该排华法案的出台原因,而较少考察移民输出地中国的时局因素。本文主要以学者陈三井汇编的《加拿大华工订约史料》以及加拿大移民局与加拿大华人社区的档案资料为依据,尝试梳理20世纪头十年到1923年中加订约交涉与加政府排华法案制定交织并行的过程,以环太平洋中加两国为时空视角,探讨中加移民条约订约失败,反而通过全面排华法案的多种因素,特别是中国南北对峙时局的影响,从一个新的角度重新审视1923年的排华法案,从而获得不同的启示与借鉴。

一、人头税法案的衰微与《中加移民条约》的提出

1885—1903年,加拿大政府对华人移民的人头税从50加元增长到500加元,但这并未阻止华人移民加拿大的脚步。与此同时,人头税法案种族歧视的性质也一直受到道义谴责。1909年,劳瑞埃政府率先提出要与清政府签订中加移民条约,有意通过双边公约来平等地解决华人移民问题。

(一)加拿大的排亚浪潮与人头税高峰

1858年,华人移民在加拿大淘金潮时进入西部卑诗省①卑诗省即不列颠哥伦比亚省(British Columbia),中国移民习惯称为卑诗省。。到1871年时,华人人口只有1,548人,集中居住在温哥华岛的维多利亚市。同年,卑诗省入加拿大联邦,条件是修建一条打通西部与东部交通的铁路。故从1872年铁路动工至1884年高峰期,加拿大引入的华工人数达到了15,701人,[1]这也引发了主流社会第一个反华人组织(Anti-Chinese Society)的出现。[2]1885年,加拿大联邦政府被迫启动对华人状况的调查,同年,国会通过《1885年华人移民法案》,向华人课以50加元的人头税,之后,人头税增至100元,但这都未能阻止华工来加拿大。

值得注意的是,在1900年前后,卑诗省又出现了日本、印度劳工移民潮,加拿大主流社会的排华浪潮逐渐扩展为排亚浪潮。[3]1900年,卑诗省向联邦政府提出将人头税额增加到500加元,联邦政府进行了第二次皇家调查,对象主要为华裔、日裔,也涉及印度裔移民,随即出台的《1903年华人移民法案》将人头税额提高到500加元。

500 元人头税虽然极大加重了华人移民的负担,但其也有一个意想不到的结果,即终结了华人团伙贩运华工的产业。由于早期人头税低廉,贩运团伙可以代为垫付并转以高利贷形式持续盘剥华工的收入所得。当人头税上涨到500元时,垫付风险巨大且无利可图,故该产业终止,华工个体可以自主缴纳人头税赴加。由于免于偿还契约的高利贷,华工收入所得反而有了财富积累的可能,所以,他们宁愿交人头税并还携带更多亲属乡人赴加,[4]导致移民人数依旧高企。这也再次证明人头税法案并非解决所谓华人移民问题的途径。

(二)温哥华排亚暴乱与《中加移民条约》的提出

20世纪初的亚裔移民潮最终在1907年酿成了温哥华的排亚暴乱。对于日本移民的善后,因有英日同盟基础,加拿大以英自治领名义与日本政府签署《绅士协议》(Gentleman’s Agreement, 或称Hayashi-Lemieux Agreement, 1908),通过限定日人年入境人数予以解决。对华人移民,在施以经济赔偿的同时,负责善后的劳工部副部长麦肯锡·金与劳瑞埃总理有意参照日本协议,也与中国政府订立移民条约。[5]1909年2月,金赴华参加国际禁烟大会,在北京通过英国驻华大使朱尔典向清外务部递交了有关订约的备忘录:“设中国能约束其移民之移入坎拿大,且愿意置之于明定限制之内,则坎拿大政府预备与之商订关于华人许入坎拿大之条约,其条约即以中国自愿约束其移民之限制为主。”清外务部接受加政府的“美意”并增加废除人头税法案一条。[6]这奠定了日后中加条约最基本的两个条款:一是废除人头税法案,二是中国政府自行限制每年移民数量。

值得一提的是,1909年恰逢清政府在加拿大设立总领事馆。华侨事务可由驻加领事直接办理,这为订约交涉创造了条件。1911年,清驻加拿大总领事王思沅向清外务部提出中加订约议案,但逢辛亥革命爆发而止。而加拿大1911年联邦大选,伯顿(Robert L. Borden)新政府上台后,其外交政策倾斜于对美关系。因此,此次订约尝试没有实质进展。[7]

(三)全面禁止亚裔劳工入境法案与《中加移民条约》的交涉

20世纪初,加拿大排亚浪潮从西部省份蔓延到东部,并从民间上升到议会立法层面。1911年,在伯顿政党赢得大选时,卑诗省代表团赴京要求联邦政府制订全面排亚法案,东部各省也先后有立法取消华人选举权,禁止白人女子在华人及日本人的饭店、洗衣店中从业等。1913年12月,加拿大政府禁止工匠及普通劳工从卑诗省的某些指定口岸入境的法令出台。由于唯有亚洲移民从这些口岸登陆,而日裔和华裔移民已分别有《绅士协议》与《人头税法案》,所以,该法案所禁对象实际上是印度裔移民。但1914年5月,专门禁止华人工匠以及普通劳工从卑诗省的任何口岸入境的法令也随即出台,[8]意味着加拿大政府变相取消了华人人头税法案中的劳工类移民,只保留神职人员和留学生类别,从而开始了全面排华的第一步,也立即引发了驻加中国领事们的反弹。

他们与华社一起向北京外交部请求订约, “国际条约订约若不趁时改变,后患堪虞,” “如能仿照日本办法,则中国既有主权,侨民不致受累,域埠商会幸甚,坎属侨民幸甚。” 驻温哥华领事林轼垣提出:“与为人禁,孰若自禁,免伤国体。”[9]1914年6月,北京外交部命驻加总领事杨书雯正式与加拿大政府第一次交涉订约。杨氏雇佣了西人律师协助起草了第一份17项条款的中英文草约《拟定华人入坎合同》(Draft Agreement on Admission of Chinese Labourers into Canada)。[10]

值得注意的是,民初的北京外交部继承了清外务部修正既有不平等条约、力求签订平等条约的方针。1914年,除了与加拿大订约之外,外交部还曾尝试与古巴、智利和瑞士订约。[11]而加拿大政府内部也有支持订约的呼声。1914年3月,反对东方移民最烈的温哥华选区议员斯蒂文斯,在国会提出采取中加订约取代有损国家尊严的人头税法案;工商大臣乔治·福斯特也认为,订约是处理与中国事务更满意的条件;首席中国移民事务官罗伯森承认“征收人头税法案失败”,并未控制住华人入境人数,订约优于实施严苛的人头税法案。然而,同年8月,第一次世界大战爆发,伯顿政府以战时为由暂停订约交涉。[12]

二、中国南北政局对中加订约交涉以及排华法案制定的影响

由于大量征兵,一战中的加拿大劳动力市场短缺因而又出现了引入外籍劳工的呼声。但1918年国会并没有通过此项动议。尽管如此,加拿大某些地区并未真正杜绝外籍劳工的入境。[13]而此时,中国时局也出现了变化。1917年,孙中山与其他西南军阀建立广东军政府,不承认国际社会认可的北京政府。由于传统赴加拿大的中国移民来源地主要是广东省的台山、新会、开平、恩平“四邑”地区,南北对峙的政局直接导致北京政府对广东地区出境管理的失控。[14]另外,中国的护照管理系统直到20世纪30年代才完善起来,之前华人移民所持为身份证书(Certificate of Identity),并非统一正式的护照,即使如此,北京政府也长期对各省缺乏统一管控,[15]更毋庸说在南北对峙的情势下对于广东一地的管控了。

巴基斯坦国防部副部长穆罕默德·伊姆蒂亚兹·汗认为,此次北京香山论坛的主题是打造平等互信、合作共赢的新型安全伙伴关系,这对于解决当前全球治理难题、摆脱地区安全困境极具建设性意义。目前,全球秩序继续处于转型期,各国在参与和遏制之间灰色地带的竞争不断加剧,地区冲突、恐怖主义威胁出现蔓延趋势,中巴合作是中国合作共赢思想的完美体现。

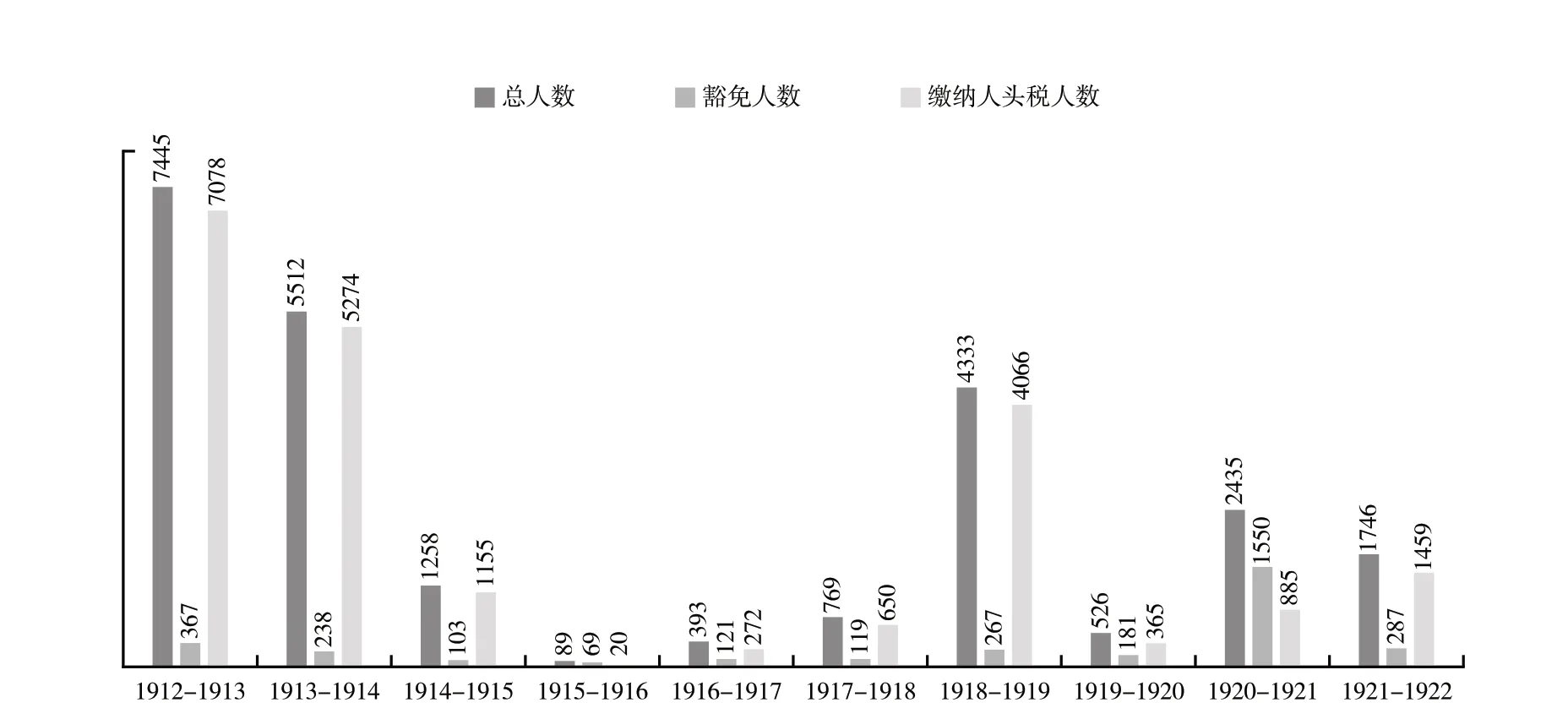

中国时局的变化,导致赴加拿大移民身份造假现象屡屡发生。1918年,4,066名华工假冒留学生身份在蒙特利尔口岸入境,[16]直接导致1919年加拿大规定除团聚类妻子与16岁以下的儿童外,不再接受任何缴付人头税的华人移民,[17]变相取消了神职人员以及留学生类别。不难发现,到此时,所有缴纳人头税的移民类别都已被取消,只余豁免类商业移民,人头税法案已名存实亡。然而,1920年1,400名华工又假冒豁免类商人身份进入加拿大(详见图1),[18]迫使加拿大政府派人赴中国调查。

图1 华人移民入境加拿大人数(1912-1922)

(一)加拿大移民局的中国调查

加拿大移民局1921年初派首席华人移民事务官助理波西·瑞德到中国进行调查。他在广东发现,在南北对峙下,中国“没有一个所谓稳定的中央政府存在”,北京政府对广东移民管理失控。[19]而加拿大在中国的签证管理也存在漏洞。1931年,加拿大独立于大英帝国,之后才与中国国民政府建交,此前,从1906年起只在上海设贸易专员,[20]未设立签证官,移民签证一直由英国驻广州领事签发。瑞德了解到英国领事人浮于事,对赴加移民的申请材料不予审查地放行,故“寄希望于英国领事来检查广东地区的护照以确保获合格的移民是无用的”。[21]瑞德的调查使加拿大移民局从1921年起加强对中国口岸的签证管理,[22]但最根本的影响是促成了加政府由人头税法案到排华法案决策的转变,也开启了中加由订约交涉到出台排华法案的历史性转弯。

(二)中加条约交涉中华人移民身份认证的障碍

从1918年华工移民假冒学生身份事件发生开始,加拿大移民局对在加华人启动注册登记,对于假冒身份的华人采取没收人头税、强行遣返等措施,这再次激发了中国领事们订约交涉的决心:“[华工]冒认学生,均缴桉税五百金,不领本国护照,迳自到坎,既伤国体,又为我国绝大漏支。”1918年,驻温哥华领事王麟阁致函外交部,认为尽快订约才能限制住中国出境人口,而且中国参战后与协约国的亲善关系也有利于订约的成功。[23]中加订约交涉的第二次高潮出现。1919年初,驻温哥华领事叶可樑起草了英文《中加合约》(China-Canadian Agreement)及中文《中加移民暂行条约》。然而,4月杨书雯受命重启商谈,加方又借口波顿总理赴欧参加巴黎和会再次推迟。[24]

尽管加方率先提出中加订约,也因一战爆发交涉一再拖延,然而,瑞德报告促使加拿大政府对订约的态度发生了根本变化。1921年7月,加拿大移民部长司各特在与杨书雯会晤时明确指出,北京政府无法有效地进行护照管理,杨氏只能勉强向司各特承诺北京政府护照具有全国通用性。[25]此次会晤预示了订约前景的阻碍,而11月杨书雯又突逝于任上,由周启濂接任。[26]从中加第一次订约正式谈判开始,杨书雯就一直为中方代表,他的离世为订约交涉又增添了一重不利因素。

三、中加条约订约的失败与华社反对排华法案的抗争

1918年一战结束,大量加拿大老兵归国使失业率高企,各地的排亚风潮又起。早在1911年,卑诗省就提出过全面排亚法案,到1921年联邦大选,所有竞选人包括当年提出中加订约的麦肯锡·金在内,无人愿意违抗 “白色加拿大” 的民意。[27]金率自由党在大选中获胜,在华人移民问题上,他依然倾向于订约解决。1922年4月,他对周启濂重申了自己的立场。[28]但他的主张并未在当年众议院获得支持,相反, 卑诗省议员要求联邦政府“即刻采取措施确保禁止未来的这类[亚洲]移民”的动议却获通过。[29]加拿大朝野排亚的民意与中国政局状况,都成为联邦政府趋向制定全面排华法案的因素。

(一)订约交涉的终结与1923年排华法案的制定

1922年,加拿大政府开始修订《1923年中国移民法案》,由瑞德执笔,同时也遵照金总理的“意愿”拟订加中移民条约。从移民局档案记录中可见,他与首席华人移民事务官查尔斯·斯图沃特等官员有关条约与法案进行了多次论证。他们首先否定了北京政府履行条约的可行性,“由于广东省政府不承认北京政府,要考虑的是跟北京政府签订的任何有关限制广东省移民的条约都是没有价值的。”[30]

其次,对条约中废除人头税法案一项,瑞德指出,该法案历来对于华人移民的身份定义是所有华裔(any person of Chinese Origin)。即除了来自中国的移民外,还有包括美国在内的世界各国的华裔、远洋船上的华人水手等。而中加条约仅针中国本土移民,不涵盖海外华裔移民。一旦废除人头税代之以条约,则对中国以外地区的华裔就没有效力。[31]然而,他的分析难以自洽在于,正如他所承认的,人头税法案已经名存实亡,课税类别只剩下家庭团聚类的商人妻子与13岁以下的儿童,这证明人头税法案已近废除,也可以废除。如果加拿大政府的确有意订约,对海外其他地区的华人移民完全可另行立法。另外,如果中加订约存在中国本土与海外移民群体问题,那么加拿大与日本的《绅士协定》也存在同样的问题。瑞德这样的分析只能说明加拿大政府对于订约的消极态度,难以自圆其说。

瑞德还就排华法案的颁布对中加贸易的影响做了预测。由于加拿大华人移民仅来自广东地区,以往的人头税法案出台都未引发全中国范围内的抵制活动。虽然民国建立后中国民族主义情绪高涨,排华法案的出台可能会引起类似抵制日货等抗议活动,但出于瑞德对于南北两个政府的了解,二者都有意促进与加拿大政府之间的关系,他在中国时已被两个政府授权,转告加拿大政府即使有歧视法案出台也不会出现政府间的外交对抗,更不会有损中加贸易以及中加关系。[33]事实也是如此。1923年排华法案的颁布在中国未引起大规模的抗议。

1922年9月27日,全新的排华法草拟完毕。“鉴于以往的经验,华人会通过使用金钱在法庭上借法律条文伺机逃避,这次要找一位法律界专家审阅以保证无懈可击”,司法部参与到了最后的修订中。[34]对于此次从人头税法案向排华法案的突然转变,加拿大各地排亚团体全然无知,11月卑诗省议会还通过了要求联邦政府制定排华法案的决议,他们并不知道此时金总理已经看到了草案,以排华法案取代人头税法案已成定局。[35]

(二)驻加拿大中国领事的订约努力

1922年,驻加拿大中国领事对于形势的感知与加拿大政府并不同步。人头税法案的名存实亡客观上已经满足了条约中废除人头税的条件,是驻加领事们可以据理力争的有利因素。然而,与加政府部门务实的调查与论证相比,中方订约谈判的准备更多停留在条约的起草上,对交涉策略的商议很少见于订约档案中。以1922年初周启濂接任总领事为例,他上任伊始就在加拿大英文报纸上为中加订约造势、并与加拿大官员频繁接触,还寻求在美参加华盛顿会议的中国代表团以及驻华盛顿公使施肇基的支持。[36]周启濂还与温哥华中华会馆联合创建云高华[温哥华]中华会馆研究中坎订约会,该会历时数月十余次讨论形成条约四大纲建议。此外,也有其他华人团体热心参与,[37]但种种努力缺少的还是策划落实。

周启濂对时局的把握也是如此。他任上给外交部的汇报虽然表现出他对订约交涉的尽心负责,但少有切实的调研。周启濂与总理麦肯锡·金接触频繁,当陈炯明在广州发动“六一六”兵变时,金向周表达了对于订约前景的担心,但还是没能让周氏认真看待订约形势的严峻。[38]8月他谒见金时,金口头许诺取消人头税,周即向北京报告“[订约]总期逐渐进行,得寸则寸”;他还报告谈判的时间定为冬季,这本来给中方提供了准备时间,但是周氏9月向外交部请假回国奔丧3个月,直到1923年1月方回加,[39]导致中方错过了这次交涉时机,相当于宣告中加订约交涉已经提前结束。

(三)排华法案的出台与华人社区的抗争

1923年1月,瑞德鉴于以往经验建议移民法案不预先透露,而在春季众议院开议时及早提交并迅速通过,以免又引起华人移民潮。2月27日,列有四十三款的华人移民法案(Bill 45, An Act Respecting Chinese Immigration)准备就绪,3月2日,在众议院通过一读。[40]

而周启濂在1923年3月向北京外交部汇报时,还只字不提移民法案一读已过的紧急形势。3月27日,他还在汇报2月与金总理开议条约交涉, “注望[条约]平稳通过,则岂惟数十年未竟之事功成于一旦。”3月29日,他在华文报纸上公布条约草案征求民意,4月28日正式向加政府提交了订约草案。[41]而3天后的4月30日移民法案二读通过,5月4日三读通过,之后上达参议院。至此,订约交涉一切都太晚了。

与周启濂的滞后不同,3月22日,温哥华著名华人法律顾问廖鸿翔就登报通告华社四十三款法案“较诸昔日,更有甚焉”,呼吁“事在逼迫,祈速法驳论,挽此狂澜”。[42]4月中下旬,维多利亚、温哥华、卡尔加里以及多伦多华侨驳例局 (Chinese Association of Canada)成立。[43]1912年后,加拿大各地华社内部党争不已,但是此次共同反抗恶法却团结一致。而周启濂的作为则再次相反,他到4月中旬还登报称移民法案绝不可能在6月之前在众议院通过;又称他本人为华人唯一代表,不允各地华侨代表赴渥太华抗议。但4月27日,他却离开渥太华赴温哥华送夫人回中国,遭到了民众的愤怒质问。此外,周氏向北京汇报时每每索要经费、在华社中要求捐款等也曾引起侨民不满。[44]

周启濂到5月11日才回到渥太华,与在那里的华侨代表们作最后的抗争。各地华人、非华人以及宗教团体以海量的联名请愿信抗议加拿大政府不念国际交谊,违弃国际公法。5月4日法案三读通过时,华侨代表发电北京政府外交部以及孙中山,希望其与加拿大政府进行“严重交涉”,但二者均没有表示外交抗议。[45]在外界强烈的呼吁下,加拿大参议院组成特别委员会,对法案中的6项条款做了微小的修正。6月30日《1923年华人移民法》通过并于7月1日生效。周启濂8月底应召回国以示中国政府的强烈抗议。[46]

“辱我国体、丧我人格” 的排华法案引发了加拿大华社的强烈抵制。此后,每年的7月1日,他们都拒绝参加加拿大的国庆活动,代之以“七一耻辱纪念日”。第二次世界大战太平洋战争爆发后,中加成为盟国,1942年又皆成为联合国创始成员国,两国外交级别也由公使级升至大使级;同时,华侨踊跃购买胜利公债,加政府也打破种族界限准许华人子弟参军。第二次世界大战胜利后,华人老兵以及各地华社成立废除苛例执行委员会(The Committee for the Repeal of the Chinese Immigrant Act),与加拿大团体、媒体共同努力,推动加拿大国会于1947年5月14日废除了《排华法案》。1967年起,加拿大实行积分制(the universal point system),公平地接纳世界各地的移民。2006年6月22日,加拿大联邦政府就历史上人头税法案向加拿大华人道歉并赔偿。2023年是排华法案实施100周年,加拿大各地从政府到华社不忘前事,反思历史,共建族裔平等、文化多元的未来。

四、结语

回顾历史可以发现,《中加移民条约》是中加双边平等协商解决加拿大华人移民问题的正途之一。订约交涉虽以失利告终,但北京政府外交部与驻加拿大的中国领事们为维护国家尊严,坚持平等订约、维护华侨权益的努力值得缅怀。加政府率先提出两国订约,却在1923年选择全面排华,这一历史转弯是加拿大朝野长期种族歧视、主张“白色加拿大”的必然,而中国南北对峙的局势又为其提供了外在藉端。

1923年的排华法案禁止除商人、外交官员、大学生以及在加出生的因教育或其他原因而离境的儿童外的全球各地华人移民加拿大,其中,最无人道的是禁止在加华人家属子女团聚移民。加拿大麦肯锡·金总理曾于1923年在国会批评人头税法案:“一个自称为基督教立国的国家,竟以这种方式[人头税]来处理一个直接影响东方文明的问题,这是令人反感的。 从任何自尊的角度来看,我永远无法理解加拿大如何对来自另一个国家的劳动人民征收人头税。”[47]然而,事实上,排华法案的非人道性更甚于人头税法案,也更违反“基督教立国”精神,最终只能与人头税法案一样被废除。