四川长宁地区地震活动空间分布特征研究

扈桂让 张广伟 梁姗姗

1)山西省地震局,太原 030002

2)应急管理部国家自然灾害防治研究院,北京 100085

3)中国地震台网中心,北京 100045

0 引言

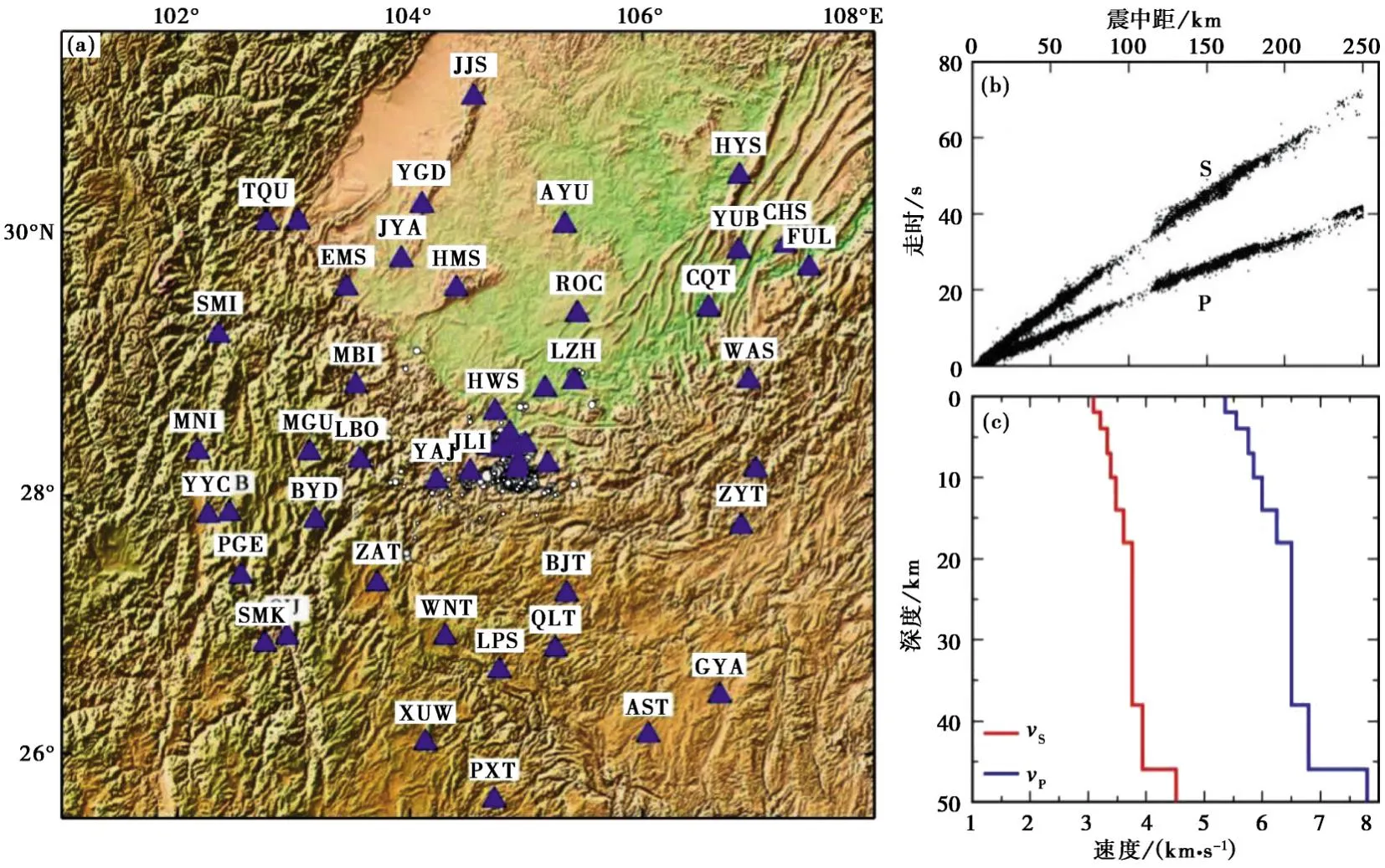

长宁地区位于四川盆地的东南缘,是小震活动较为频繁的区域,在其周边发生过2008年汶川MS8.0、2013年芦山MS7.0 以及2014年鲁甸MS6.5 地震等(图1(a))。近年来,长宁地区地震频度明显增强,其中2019年连续发生5次MS≥5.0地震,而2019年6月17日长宁MS6.0 地震造成长宁县及其周边地区较为严重的人员伤亡和财产损失(易桂喜等,2019;Lei et al,2019; 梁姗姗等,2020),引起社会和科研工作者的广泛关注。这些中等地震并未造成明显的地表破裂,且均远离已知的区域活动断裂(图1(a)),其成因机理受到广泛关注。另外,长宁地区历史上具有长时间的盐矿开采活动(Sun et al,2017),且近十几年来区域内开展了密集的页岩气开采(Meng et al,2019;Lei et al,2019)(图1(b)),因此详细分析该区域地震空间分布特征对于探讨发震构造尤为重要。

注: (a)研究区周边断层及近年来中强地震分布; (b)长宁地区MS≥5.0地震及主要构造分布,其中盐井位置据Sun等(2017),页岩气井位置据Meng等(2019); (c)横切建武向斜和长宁背斜的人工地震剖面,其中红线代表滑脱面,虚线代表断层(据何登发等(2019))。

关于长宁地区地震的发震机制,不同学者开展了大量工作。其中,针对长宁MS6.0 地震序列的精定位结果显示,发震破裂面呈NW-SE走向,断层面较为陡立,且震源深度表现出西深东浅的趋势(易桂喜等,2019; 徐志国等,2020; 郭志等,2020)。震源机制研究结果表明长宁MS6.0 主震为逆断型兼左旋走滑性质(梁姗姗等,2020),震源破裂位置位于长宁背斜上的高倾角发震断层(图1(b)、1(c))。区域三维速度模型揭示出长宁地区高波速比和低波速比相间存在的特征,暗示地震触发机制与区域结构和流体注入密切相关(Long et al,2020;Zhang et al,2020;Anyiam et al,2023)。此外,Lu等(2021)利用高分辨率的地震反射剖面揭示出长宁地区断层深部三维几何结构,提出基底先存断层系统为地震的孕育提供了构造条件。

上述关于长宁地区发震机理的研究对认识四川盆地边缘地震的孕震环境及地震活动特征具有启示意义。然而,精细的震前-震后地震序列空间分布和震源破裂机制对探讨区域地震活动水平,理解发震断层破裂延展范围具有重要的作用。为此,本研究收集了2019年长宁MS6.0 地震发生前后近一年时间段内的区域台网震相数据,通过双差地震定位方法(Waldhauser et al,2000)获取地震的空间位置; 进一步利用宽频带地震波形数据,采用波形拟合方法(Zhu et al,2013)反演震源机制解,分析长宁地区地震空间分布的差异性,并讨论不同构造位置地震的发震机理,为探究长宁资源开采区地震发震机理提供新的认识。

1 资料与方法

1.1 地震重定位

本研究使用2018年12月1日—2019年7月7日四川地震台网的观测报告震相到时资料,选择震中距250km范围内、至少8个到时记录的地震事件(图2(a)),最终符合条件的地震共7430个,包含53487条P波和52527条S波走时数据(图2(b))。采用双差定位法(Waldhauser et al,2000)开展重新定位研究,该方法利用台站相对走时残差来修定地震初始位置,基于相邻2个事件传播到台站的射线路径几乎相同,有效降低了速度模型不准确性对定位结果的影响。在地震重定位过程中,将事件对之间的最大距离设为4km,构建出2086259条P波和1992446条S波走时差数据。初始一维模型参考张广伟等(2014)和Lei等(2017)的研究结果(图2(c))。

注: (a)本研究所使用的地震台站(蓝色三角形)和地震(白色圆圈)分布; (b)P波和S波观测走时曲线; (c)地震定位和震源机制反演采用的一维速度模型。

1.2 震源机制反演

震源机制反演采用近震波形拟合方法gCAP(Zhu et al,2013),该方法将地震波形分为Pnl和S波(或面波),并对两部分赋予不同权重,计算理论和实际波形的拟合误差函数。反演前,首先对原始波形去除仪器响应、去倾斜、去平均值及旋转到大圆弧路径; 在反演过程中,Pnl和S波滤波范围分别为0.02~0.2Hz和0.02~0.1Hz,走向、倾角和滑动角的搜索间隔为5°,深度搜索间隔为1km。格林函数采用频率-波数法(F-K法)计算(Zhu et al,2002),采样间隔设为0.1s,采样点为1024个。

2 结果与讨论

2.1 地震空间分布

本研究获得四川长宁地区7055个地震事件的重定位结果,其EW、SN和垂直方向的平均相对误差分别为49m、56m和114m,较大提高了地震的定位精度。为直观展示震中位置随时间的空间变化,以2018年12月1日为初始时间起点,给出地震的平面分布图,如图3所示。由图可以看出,地震活动的初始位置主要集中在建武向斜,该区域正是页岩气开采的主要位置; 随着时间的推移,地震活动向南部扩展,至2019年6月在长宁背斜发生NW向的条带状地震活动。

图3 长宁地区地震事件随时间变化的空间分布

进一步给出重定位后地震平面及深度分布图,如图4所示,由图可见地震在空间上呈现丛集性分布,主要分为6个丛集(图4(a))。其中,丛集C1为长宁MS6.0 地震的发震区域,该区位于盐矿开采区,地震序列表现为NW向条带状分布,与长宁背斜走向方向相一致,长度范围约30km,呈现出北西深、南东浅的趋势,横切剖面显示断层面较为陡立(图4(b))。丛集C2位于建武向斜,其地震分布的优势方向性并不明显,2018年12月16日M5.7和2019年1月3日M5.3地震均位于该丛集,重定位结果也显示出2次地震的深度位于人工反射剖面揭示的滑脱面上(何登发等,2019),表明向斜构造对地震的发生起到控制作用(图4(c))。丛集C3地震显示出倾斜的柱状分布特征,并且震源深度较浅,该位置处于页岩气开采区,推测该区地震活动与开采活动相关(图4(d))。丛集C4地震序列展现出明显的SN向条带分布,震源深度由北向南逐渐加深,横切剖面清楚地刻画出陡立的断层面,表明该处存在一条近SN向的隐伏断层(图4(e))。丛集C5显示出一条NW向的断层,长度约30km,且断层面较为陡立,与其他丛集不同,该丛集震源深度相对较深,达到15km(图4(f))。丛集C6地震序列在平面上表现为窝状分布,与丛集C3类似,其发震机制可能与页岩气开采活动相关(图4(g))。

注: C1~C6表示6个地震丛集,不同丛集给出沿矩形框长轴和横切剖面图; 图(c)中C2剖面的灰色线表示滑脱面; 每个横切剖面的虚线代表可能的断层面,星号代表M>5.0地震; 剖面纵横坐标比例相等。

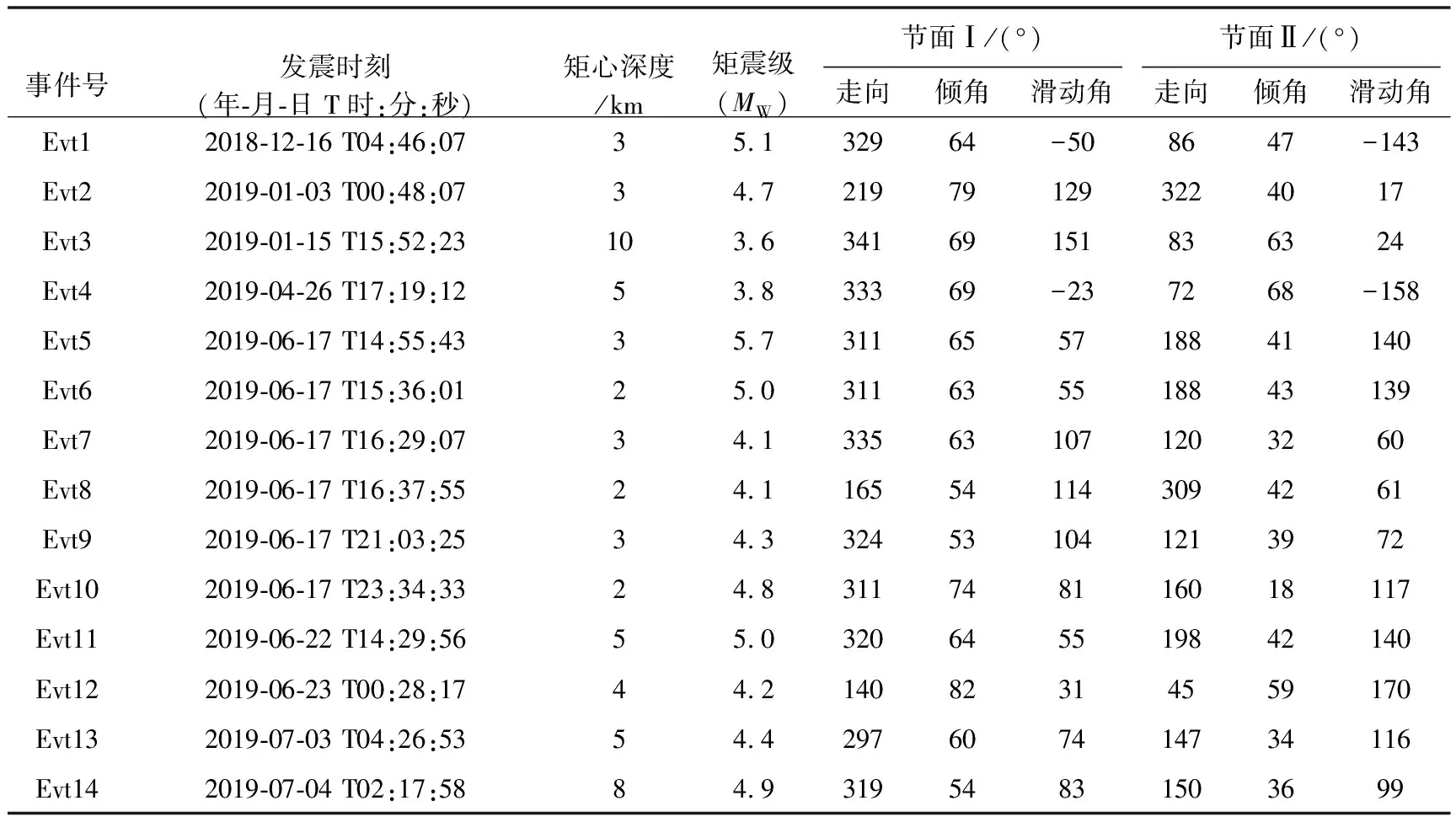

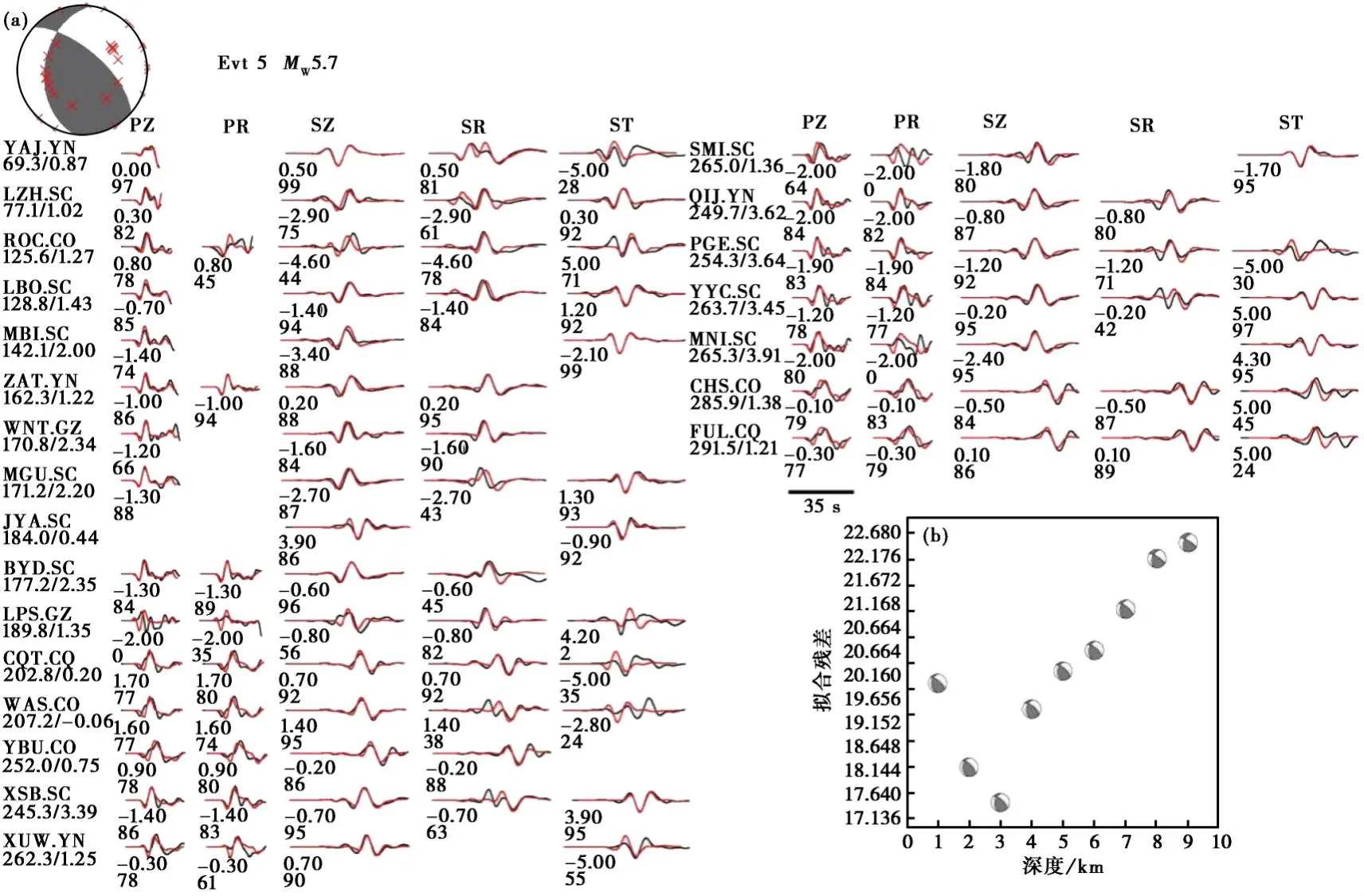

2.2 震源机制分布特征

采用近震波形反演gCAP方法,获得了14次MS>4.0地震的震源机制解(表1)。图5展示出长宁MS6.0 地震震源机制反演的理论波形和实际波形拟合图,整体上波形拟合较好,波形相关系数较高,表明反演结果可靠; 通过不同深度反演,在矩心深度3km处所得到的震源机制最优。最终得到MS6.0 地震的双力偶机制解节面Ⅰ走向311°,倾角65°,滑动角57°; 节面Ⅱ走向188°,倾角41°,滑动角140°; 矩震级为MW5.7。断层面几何参数显示此次地震为一次逆冲为主、兼少量左旋走滑分量的地震事件,断层面较为陡立,且倾向NE。结合震源区构造走向(易桂喜等,2019; 何登发等,2019)和余震空间分布特征,推断发震断层面与NW-SE向的长宁背斜主轴走向一致,是位于背斜构造上的高倾角断层(Lu et al,2021)。

表1 MS>4.0地震震源机制解

注: 波形下方数字为各段理论地震波形相对实际观测波形的移动时间,以及波形拟合的相关系数(%); 波形图左侧字母为台站代码,其下方数字分别为台站震中距(km)和理论值与观测值拟合偏移(s)。

图6(a)显示发生在建武向斜的地震事件Evt1和Evt2表现为正断和走滑性质,这与震源发生的位置处在滑脱层的特殊构造上密切相关(Lu et al,2021)。地震事件Evt3为走滑机制,倾角较为陡立,与精定位地震序列显示的近NS向断层条带具有较好的一致性,进一步表明该处存在一条隐伏断层。地震事件Evt4位于NW向的断层上,与地震空间展布方向也较为一致,印证了震源机制解的可靠性。Evt5~Evt14共10个地震事件均位于长宁MS6.0 地震序列的长宁背斜上,表明区域地质构造控制了地震展布的方向,褶皱及伴生断层为发震断层(图6(b)); 另外,震源破裂机制主要以逆冲挤压型为主,断层面的走向自SE至NW向存在少许差异,震源机制节面走向的差异暗示此次地震序列受到区域构造应力场的控制,但是存在小尺度的应力方向变化(胡幸平等,2021); 同时,三维速度结构也显示出在长宁背斜的NW向存在一个高速异常体(Zhang et al,2020),断层的NW方向可能受到该高速异常体的阻挡,这种结构的横向不均匀性也可能导致应力场方向产生了局部变化,从而造成震源破裂机制的复杂性。

注: 图(a)长宁地区MS>4.0地震震源机制解,地震事件号与表1一致,其中震源球上灰色区域代表压缩区,白色代表拉张区,震源球采用下半球投影,震源球上符号“+”表示反演使用台站投影。

反演获得的震源矩心深度均较浅,主要集中在2~5km之间(表1),这暗示地震的发生可能与开采活动密切相关。在研究区的长宁背斜,历史上具有长时间段的盐矿开采(阮祥等,2008;Sun et al,2017),而在建武向斜区,近十几年来页岩气开采频度显著增加(Meng et al,2019)。大量的研究结果揭示出开采注水活动与地震发生存在密切关系(Lei et al,2017、2019),本研究获得较浅的地震矩心深度也表明高压注水可能触发了区域浅部先存断层的活动。同时,矩心深度较浅的地震对地表建筑物破坏性也较大,这从另外一个角度解释了长宁MS6.0 地震造成地表灾害严重的重要原因。

综上,基于精细的地震空间位置和震源破裂机制,并结合人工地震剖面结果(何登发等,2019;Lu et al,2021),给出长宁地区的发震构造示意图(图7)。整体上,震源区主要受到长宁背斜和建武向斜的控制,长时间的开采注水活动触发了不同尺度、不同几何产状的先存断层活动。北部地震活动主要与盐矿开采有关,在背斜核部存在高角度的NW向断层,因此地震的NW向条带也较为明显; 南部地震活动主要与页岩气开采活动有关,开采井分布较为零散,因此地震的分布也呈现出多个丛集式的展布。胡幸平等(2021)指出长宁地区地壳应力场的最大主应力轴在整个区域内基本均处于近水平状态,然而北侧和南侧存在显著差异,这种局部改变是长宁地区复杂地震活动的必要力学基础。本研究也认为介质岩性的横向差异和高压流体注入直接影响了长宁地区地震活动的空间分布格局。

图7 长宁地区地震发震构造示意图

3 结论

本研究利用双差定位方法对2019年长宁MS6.0 地震发生前后一年时间段内的地震进行重定位,并采用波形拟合方法获得了14次MS>4.0地震的震源机制解,综合分析了长宁地区地震活动的空间分布特征,获得以下主要认识:

(1)2019年长宁MS6.0 地震的发震构造为长宁背斜NW向高倾角左旋逆冲兼走滑断层,地震序列的震源深度呈现西深东浅,是NW向先存断裂活化的构造地震事件。

(2)南部建武向斜地区地震频度远远高于北部,并且表现出丛集性的分布特征,推测其与页岩气开采活动密切相关。

(3)长宁地区南、北2个区域地震活动的差异性受控于局部应力场方向的变化,而介质岩性的横向差异和高压流体注入直接影响了地震活动的空间分布特征。

致谢:感谢审稿专家提出的宝贵修改意见; 感谢中国地震台网中心国家地震科学数据中心(https://data.earthquake.cn/)为本研究提供数据。

——以盈江地区为例