文化遗产保护传承与记忆伦理

秦红岭

(北京建筑大学人文学院,中国北京,100044)

文化遗产作为文明的见证和记录,是与民族记忆、国家认同和文化赓续紧密相关的文化现象。基于建筑学、考古学等学科的文化遗产物质形态本体保护模式,客观上忽视从文化遗产使用主体认知和记忆视角的内涵挖掘、价值阐释和保护活化。 文化遗产虽是“过去之物”,但并不是固定不变的客体或现象,需要不断被记忆唤起并与当下生活互动才能呈现活态价值。 引入记忆伦理视角,有助于促进文化遗产资源的社会化和公众化,助力文化遗产保护传承从关注“遗产是什么状态”转向“遗产在当代社会应发挥什么作用”。 文化遗产保护关涉的核心价值议题,如“为何保护”“如何保护”“何种阐释”等问题,都关涉记忆伦理。 本文将从这三个维度探究文化遗产保护与记忆伦理的关系,以期通过记忆伦理视角的审视为文化遗产保护研究提供启示,更好地推进文化遗产的活态保护与传承。

一、为何保护:文化遗产作为文化记忆的伦理功能

当代遗产保护理论视域下“文化遗产”包括物质文化遗产与非物质文化遗产两大类。按照1972年联合国教科文组织颁布的《世界文化与自然遗产公约》的界定,“文化遗产”指从历史、艺术或科学角度看,具有突出的普遍价值的文物、建筑群和遗址。 按照2003 年联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》的界定,“非物质文化遗产”指有关文化传承的各种实践、知识和技能,如口头传说与表述、社会风俗、传统手工艺技能等。 实际上,无论从何种视角界定文化遗产,其核心要义都与“过去”留下来的东西及其继承和记忆有关。 英文“遗产”(heritage)的词源与拉丁文“继承”(hereditas)同源,强调的是价值、知识和遗产在代际之间的传递活动。

当代遗产保护的理由逐渐由关注物质对象转变为关注主体,“保护”被理解为对象和主体之间的关系,即我们如何使文化遗产在建构当代意义的过程中与过去产生有机连结。 “遗产”尤其是物质文化遗产作为记忆承载者,具有在过去、现在和未来之间提供一种有形联系,从而帮助人们形成归属感的功能,它代表了一个社区、地区和国家的集体记忆和身份认同。 文化遗产具有承载记忆媒介、记忆存储或记忆宝库之作用,甚至可以简化为一个基本论断——文化遗产是一种人类有意且有选择性保存和传承的记忆,记忆是文化遗产存在的基本方式。

文化遗产是一种主要依托地点(或场所)媒介及其文化实践的文化记忆。 阿莱达·阿斯曼(Aleida Assmann)认为,记忆有三个维度,即神经维度、社会维度和文化维度,分别指向三种记忆模式,即作为大脑神经网络的神经记忆、作为社会交际网络的社会记忆和作为符号媒介的文化记忆。“文化记忆”是阿莱达·阿斯曼从记忆视角探索文化延续及其传承之道的理论尝试,“在文化记忆的维度中,记忆的载体范围及其时间半径和持久性有了明显的扩展”,“文物、纪念碑、周年纪念日和仪式等通过物质符号或周期重复使代际间的回忆变得稳固,使后代不需要借助个人经验便能进入共同回忆。 ”①阿斯特莉特·埃尔,冯亚琳:《文化记忆理论读本》,北京:北京大学出版社,2012 年,第45 页。文化遗产是一种基于地点、建筑、仪式、习俗等文化实践媒介的文化记忆形态,此种文化记忆在塑造和维持一个民族的集体身份方面起着重要作用,它确保集体记忆不被淡忘,确保祖先的故事、传统和价值观得到传承,为社会或群体中的个人提供了一种归属感和连续性。 正如赵静蓉所说:“文化记忆的主要功能就是为身份‘定位’:一方面,通过保存代代相传的集体知识来确证文化的连续性,并以此重构后人的文化身份;另一方面,通过创造一个共享的过去,再次确证拥有集体身份的社会成员,在时间和空间方面都向他们提供一种整体意识和历史意识。 ”②赵静蓉:《文化记忆与身份认同》,北京:生活·读书·新知三联书店,2015 年,第6 页。

作为文化记忆的文化遗产,不仅是保存延续性的载体或存储系统,而且拥有一种塑造性和教化性力量,是一种意义选择和记忆建构模式,具有不断生成现实价值的特征。 扬·阿斯曼(Jan Assmann)指出:“文化记忆的概念包含每个时代、每个社会所特有的、可重复使用的文本、图像和仪式,其‘教化’作用服务于稳定和传递该社会的自我形象。 在这样的集体知识基础上,在过去的大部分时间里,每个群体都形成了对统一性和特殊性的认识。 ”③Jan Assmann. Collective Memory and Cultural Identity. New German Critique, 1995(65):132.这里扬·阿斯曼强调了文化记忆所具有的巩固和传播社会或国家形象、建构文化认同感的重要功能,这其实就是文化记忆的伦理功能。 具体而言,记忆视角下文化遗产之伦理功能主要体现在两个方面:

第一,通过充满情感的记忆力量,文化遗产能够催生个体对集体的归属感,在塑造民族或国家文化认同方面具有不可替代的作用。

文化认同意识的重要性体现在它为个人提供了一种自豪感、归属感和家国情怀,以及与其他民族或文化群体进行比较的基础。 形成文化认同的心理机制是复杂的,受到心理、社会和文化因素等方面的综合影响,其中通过个体记忆和集体记忆的纽带产生的个体与文化遗产之间的情感联系,文化遗产作为记忆媒介唤起的怀旧感、乡愁和共同经历,是凝聚根源性文化认同的重要因素。 早期保护理论家、英国学者约翰·罗斯金(John Ruskin)在1849 年明确阐释了建筑遗产的记忆之维,他将记忆作为建筑的第六盏明灯,通过讴歌建筑的岁月价值提出了建筑遗产承载记忆、建构认同意识的重要功能。 罗斯金认为,建筑遗产最可歌颂之处“是在于这样一种力量:它在走过四季变化、时间递移,目睹国家兴亡、朝代更替,并且经历了山无棱、海水为绝之后,犹能维持住雕塑形状的美观与完整,及至无绝无衰之时,犹能将遭到遗忘的前朝,连接至接续而来的后代;并且透过它对共同之回忆与情怀所做的汇集聚敛,相当程度构成了一国一族的认同与意识。 ”④约翰·罗斯金:《建筑的七盏明灯》,谷意译,济南:山东画报出版社,2012 年,第302 页。建筑遗产的岁月价值表面上看是一种时光印痕带来的审美情感,本质上是一种社会价值,蕴含一种关注大众个体情感和记忆价值的伦理尺度。 此外,正如阿莱达·阿斯曼所说,文化记忆是一种“长时段记忆”,⑤阿莱达·阿斯曼:《记忆中的历史:从个人经历到公共演示》,袁斯乔译,南京:南京大学出版社,2022 年,第4 页。它的传承主要不是通过口头或日常交流,而是依靠文化符号及历史叙事,依靠对集体记忆的选择与提炼,形成在时间跨度上可达数千年的文脉记忆,这一特征使文化记忆成为保持民族传统文化永续传承的重要文化基础。

第二,作为集体文化记忆承载者的文化遗产,通过“硬记忆”与“软记忆”的相互支撑,通过“记忆之场”的建构与营造,在激励人们道德言行、传播主导性伦理价值观方面具有独特功效。

集体记忆理论的创立者莫里斯·哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)认为,“集体记忆具有双重性质——既是一种物质客体、物质现实,比如一尊塑像、一座纪念碑、空间中的一个地点,又是一种象征符号,或某种具有精神涵义的东西、某种附着于并被强加在这种物质现实之上的为群体共享的东西。”①莫里斯·哈布瓦赫:《论集体记忆》,毕然,郭金华译,上海:上海人民出版社,2002 年,第335 页。亚历山大·埃特金德(Alexander Etkind)认为,“就像计算机的组成分为硬件与软件一样,文化的记忆形式也有两种。软记忆主要由各种文本组成(包括文学文本、历史文本和其他类型的叙事文本),而硬记忆主要由各种纪念碑组成。 ”②亚历山大·埃特金德:《文化记忆中的硬记忆与软记忆:俄罗斯与德国的政治悼念》,张佑慈译,《国外理论动态》2016 年第6 期。文化遗产作为记忆媒介,其优势显著体现在它是一种物质客体与精神象征、硬记忆与软记忆的综合体,在发挥文化记忆的教化功能方面既能够寓教于言,更能够寓教于“物”,发挥文化遗产“无言的教化者”角色。尤其是纪念性建筑遗产作为“硬记忆”的典型代表,从其建造之初就是纯粹意义上的精神建筑,不服务于任何实用性目的,作为某一族群、某一国家的道德记忆载体持续发挥精神激励和教化功能。 爱德华·希尔斯(Edward Shils)说:“一个凯旋门、一根圆柱、一座碑石或一座雕像,没有任何实用性。与所有其他种类的人工制造物不同,纪念建筑从一开始就是人们为了让后代牢记过去而设计的。 设计它们是为了纪念,是要世世代代的人铭记过去。 建造者希望,它们能成为未来人们的传统。”③E.希尔斯:《论传统》,傅铿,吕乐译,上海:上海人民出版社,1991 年,第97 页。其实纪念建筑的建造者不仅希望其成为未来的传统,更希望它们所纪念和昭示的英雄事迹、榜样楷模和道德教义故事,能够传播伦理价值观和激励道德行为。

文化遗产不仅擅长寓教于“物”,也擅长寓教于“场”,不仅在营造独特的教化场景方面具有“润物细无声”般的功效,同时其本身就是一种具有伦理意蕴的象征物。 “记忆之场”的概念由皮埃尔·诺拉(Pierre Nora)提出,主要指社会构建和保存其集体记忆的特定场所(也包括符号、仪式),或者说是记忆赖以凝结和藏匿的“场所”,它们是具有物理性或象征性的地点,如纪念建筑、历史地标、博物馆、档案馆,也包括纪念日、纪念仪式等,但无论是有形还是无形,“记忆之场是实在的、象征性的和功能性的场所”。④皮埃尔·诺拉:《记忆之场:法国国民意识的文化社会史》,黄艳红等译,南京:南京大学出版社,2020 年,第23 页。从宽泛意义上说,“记忆之场就是:一切在物质或精神层面具有重大意义的统一体,经由人的意志或岁月的力量,这些统一体已经转变为任意共同体的记忆遗产的一个象征性元素。 ”⑤皮埃尔·诺拉:《记忆之场:法国国民意识的文化社会史》,黄艳红等译,南京:南京大学出版社,2020 年,第87 页。从诺拉的观点可以看出,并非所有文化遗产都能自动成为“记忆之场”,它是由社会依据主导性伦理叙事和公共话语积极建构出来的,旨在作为某些共享价值的象征。 一旦文化遗产成为“记忆之场”,其价值引导和精神象征功能便突显出来。 例如,位于北京天安门广场的人民英雄纪念碑,之所以在建成后不到三年就被列入全国重点文物,成为一种重要的“记忆之场”,显然并非岁月之力量造就,主要因其具有重大的革命纪念和爱国主义教育价值,因其与天安门广场以及北京中轴线历史文脉联系所构成的独一无二的历史和纪念场景,成为中国近现代光辉革命历史和中华民族伟大复兴精神力量的象征物。 时至今日,人民英雄纪念碑连同它所处的天安门广场所承载的文化记忆形象,已经深深印刻在人们的心中,潜移默化地发挥着精神激励功能。

二、如何保护:文化遗产保护的原真性与记忆伦理

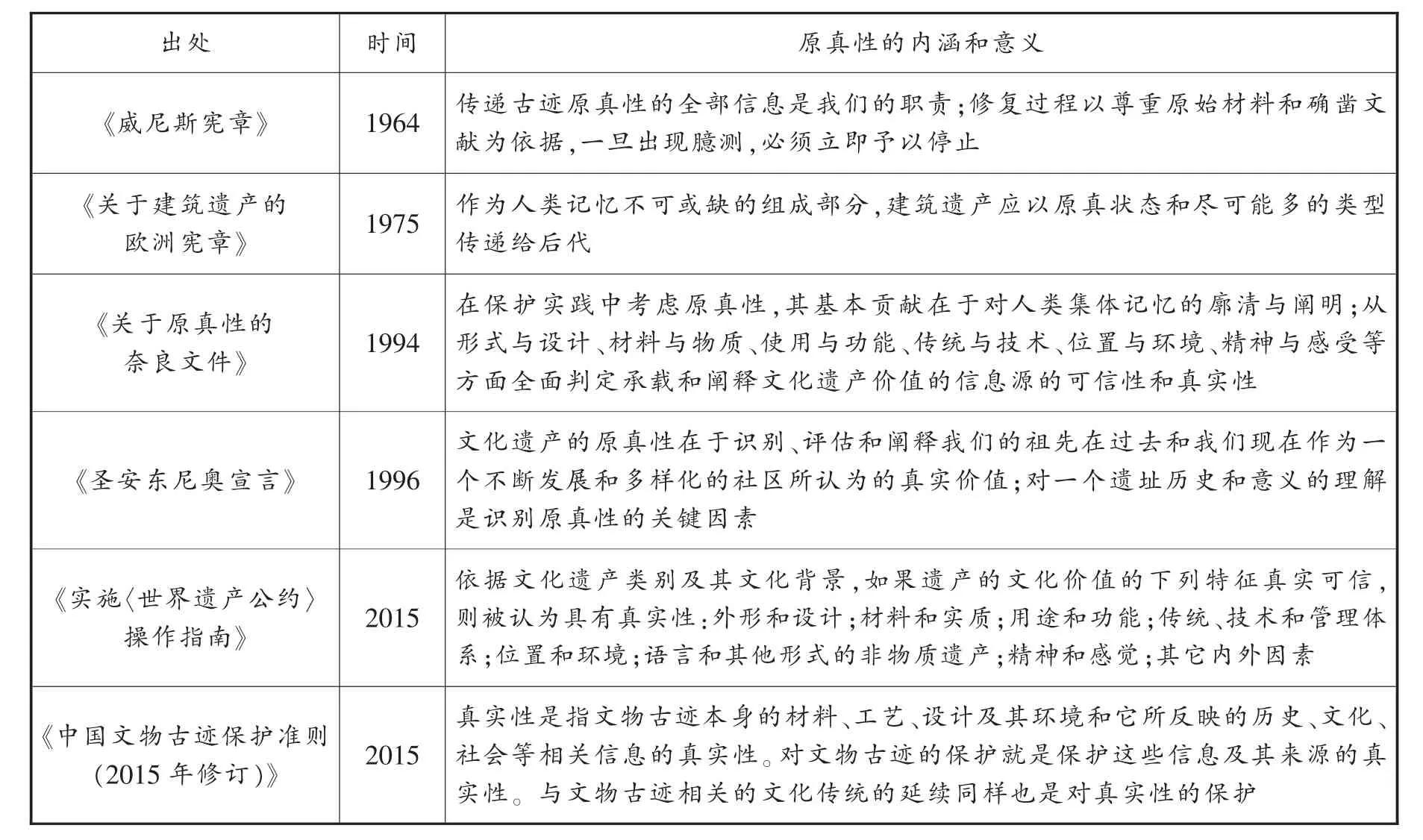

回顾近现代文化遗产保护理论发展史,尤其是遗产保护国际宪章提出的保护原则,可以发现,原真性(authenticity,也称真实性)是获得普遍共识的保护理念和基本原则。原真性关涉文化遗产保护的重要伦理议题,并为文化遗产保护提供价值指导。 下面将基于建筑遗产保护的原真性,探讨其与记忆伦理的关系。

原真性作为建筑遗产保护的核心理念和原则, 对遗产价值评估和保护模式产生了重大影响,也成为建筑遗产保护伦理的基本原则。 原真性的内涵和意义在遗产保护国际宪章和《中国文物古迹保护准则》中有较为明确表述(参见表1)。 其中,《威尼斯宪章》是第一个在文化遗产领域提出原真性理念的国际文件;《保护世界文化和自然遗产公约》将原真性作为世界文化遗产评定的基本标准;《关于建筑遗产的欧洲宪章》将原真性与文化记忆联系起来,强调作为人类记忆不可或缺的组成部分,建筑遗产应以原真状态和尽可能多的类型传递给后代;《关于原真性的奈良文件》强调文化遗产原真性观念及应用应当充分尊重文化多样性及文脉关系,在保护实践中纳入原真性理念可厘清并阐明人类的集体记忆。 《中国文物古迹保护准则(2015 年修订)》提出,与文物古迹相关的文化传统的延续同样也是对原真性的保护。

表1 部分遗产保护国际宪章和《中国文物古迹保护准则》对原真性的阐释

纵观近现代建筑遗产保护价值观的变迁,建筑遗产保护的理论与实践对“何谓原真性”“何种程度的原真性”等问题,有不同理解与认识,当代发展的一个重要趋势是从基于原真性的保护走向基于文化意义的保护。 实际上试图保护建筑遗产物理层面的绝对原真性是不可能的,遗产随时间流逝总会发生老化和改变,但无论遗产物理层面的真实状态如何,记忆和原真性之间的关联却在继续,甚至记忆传承不一定需要物理层面的连续性支撑。 借用阿莱达·阿斯曼从记忆连续性视角提出的“纪念之地”概念来表达,记忆的力量来自被重新建立和传承的叙事,一个地方的建筑遗产哪怕因为毁坏仅保存着物质上的残留物,“这些残留物会成为故事的元素,并且由此成为一个新的文化记忆的关联点。 ”①阿莱达·阿斯曼:《回忆空间:文化记忆的形成和变迁》,潘璐译,北京:北京大学出版社,2016 年,第357 页。例如,被誉为“万园之园”的北京圆明园罹劫之后存留下来的残垣断壁,早已成为中国人民心中挥之不去的心灵隐痛与共同的历史记忆。 正是基于对圆明园遗址所具有的国耻记忆凭吊之所和爱国主义文化资源价值的认识,才使对其保护在恢复原状与保存残址的争议中,最终达成保存残址、发挥其警示教育作用的共识。 具体而言,从记忆伦理视角审视建筑遗产的原真性,还体现在以下两方面要求:

第一,对作为珍贵文化记忆的建筑遗产的臆测和篡改,既违背原真性保护原则,更违背记忆伦理。

原真性既是一种基本的道德要求,更是建筑遗产历史价值的根基。 早在19 世纪后期,约翰·罗斯金就将原真性上升为一种建筑伦理原则,并基于尊重(尊重建筑的记忆价值)、不欺骗(诚实面对建筑的“生老病死”)等价值理念而加以辩护。 罗斯金认为,以所谓“修复”之名的保护是历史建筑所遭遇的最彻底破坏,因为“人们无法从这种破坏里,寻得任何属于过往的痕迹,非但如此,还有种种对‘受害者’虚伪不实的陈述,会伴随这种破坏一并而来。 ”①约翰·罗斯金:《建筑的七盏明灯》,谷意译,济南:山东画报出版社,2012 年,第313 页。时至今日,虽然对原真性的内涵有不同争论,但有一点不变,那就是作为一种价值准则的原真性,仍然是建筑遗产保护伦理的基本要求。它对建筑遗产干预者的道德要求就是:应尊重建筑遗产的物质本体、历史信息、文脉关系及其所承载的文化传统,不应虚构或臆测史实,传递虚假信息,对作为文化记忆的建筑遗产进行无知篡改。陆地认为,我们对建筑遗产进行修复时,基本的道德要求是不能为其赋予名不副实的价值,也不要误导公众的价值判断,“我们无法想象一个没有道德标准的世界,无法想象遗产的受众会心甘情愿上当受骗。 ”②陆地:《真非真,假非假:建筑遗产真实性的内在逻辑及其表现》,《中国文化遗产》2015 年第3 期。

建筑遗产保护中的虚假篡改现象同样是违背记忆伦理的行为。 向玉乔认为,“记忆伦理具有两种形态,即‘忘记的伦理和记住的伦理’。 这是指,记住应该记住的人和事合乎记忆伦理,忘记应该忘记的人和事也合乎记忆伦理。 ”③向玉乔:《道德记忆》,北京:中国人民大学出版社,2020 年,第289 页。对记忆而言,记住与忘记常常是一种互动博弈关系,忘记并不是记忆的对立面,而是一种记忆的悬置,有选择的忘记与有目的的记住是一体之两面。 阿维夏伊·马格利特(Avishai Margalit)认为,记忆出自对他人的“关心”(caring),当人们将他人视为与自己有深厚关系的人时,就会产生记忆的伦理责任。 同时,即便亲身见证者已逝,仍可通过沟通交流而形成共享记忆(shared memory),有共享记忆的人们通过“记住些什么”和“忘记些什么”体现记忆的伦理意义。④Avishai Margalit. The Ethics of Memory. Cambridge: Harvard UP, 2002, 147.无论是记住还是忘记,甚至记忆在真实与想象之间穿梭,都属记忆伦理的不同形态,但篡改、扭曲记忆甚至毁灭记忆显然与记忆伦理背道而驰,它有可能释放巨大的破坏文化遗产的力量。极端情形就是战争中有意对重要建筑或纪念建筑的毁灭,这不仅出于军事目的,更是通过摧毁作为一个国家或一个民族文化象征的建筑,来破坏其身份认同和集体记忆,“以袭击建筑的方式使用和滥用历史记忆来重新构造或再现过去的情况比比皆是……人们可以重新组合、改变历史记忆,而且也可以改变赋予建筑物固定意义的外观。 ”⑤罗伯特·贝文:《记忆的毁灭:战争中的建筑》,魏欣译,北京:生活·读书·新知三联书店,2010 年,第10 页。当代建筑遗产保护实践中,以保护名义拆掉老建筑抹除人们的历史记忆,以旧城改造名义进行“文化伪造”并不鲜见。习近平总书记《在中央城镇化工作会议上的讲话》曾批评过这种现象,他指出:“我们的城市有许多历史记忆,特别是一些历史悠久的老城区,是最宝贵的东西,不能因为浮躁、无知而破坏掉。有的城市把真古董拆了建假古迹,我看到一份材料,说全国有三十多个城市已经或正在谋划搞古城重建,搞什么潘金莲故居、阿房宫重建! ”⑥中共中央党史和文献研究院:《习近平关于城市工作论述摘编》,北京:中央文献出版社,2023 年,第99—100 页。

从保护伦理和记忆伦理视角审视原真性,“不臆测”“不篡改”是底线伦理要求。 至于在判定遗产信息源原真性方面是尊重遗产原初状态的原真性,还是某一历史阶段留存的原真性;是偏重保护对象物质特征的原真性还是注重文化传统、场所感方面的原真性争论,则属于保护理论和保护策略层面的争议,不涉及价值合理性和道德褒贬判断。 建筑遗产的修复或者少数基于某些重大意义的重建,只要不违背遗产基本价值信息的真实性,保护好遗产所反映的人文特征及文化传统,是可容许的。 只有那些传达错误信息、违背文化记忆的篡改性修复和阐释行为才违背保护伦理和记忆伦理。

第二,尊重记忆建构的原真性,通过记忆传承强化建筑遗产的情感价值。

原真性理念应用于文化遗产保护领域,最初重视的是遗产材料、结构等物质层面的原真性。 20世纪末以来,学者们不断挑战遗产保护领域以物质为中心的权威性话语,如劳拉简·史密斯(Laurajane Smith)提出,遗产实际上是一种文化建构,“遗产不是一种事物,而是一种多层次的表现……体现了记忆和纪念的行为。 ”①Laurajane Smith. Uses of Heritage. London: Routledge, 2006, 3.由此对遗产原真性的理解更加多样化,也更多地从社会建构包括记忆建构层面认识其内涵与价值。 如《圣安东尼奥宣言》阐释了原真性与文化认同、原真性与社会价值的关联,指出:“我们文化遗产的原真性在于认定、评估和阐释我们的祖先在过去,以及我们自己现在作为一个不断发展和多样化社区所认为的真实价值”,②The Declaration of San Antonio(1996),https://www.icomos.org/,2023-07-08.同时还强调,对遗产原真性的检验,不仅取决于自上而下的权威评估,更取决于遗产作为其生活记忆的相关民众对该遗产意义的评价。

所谓记忆建构视角的原真性,指遗产的原真性并非以某种客观的形式独立于人的活动,而是要受到特定历史文化中人们在社会互动过程中形成的集体记忆“检验”。 这种基于集体记忆的原真性评估,主要反映和体现的是建筑遗产的文化价值与情感价值,强调建筑遗产之于个人、社区和国家在情感归属和身份认同方面的作用,强调文化精神之传承与历史记忆之延续,而不是单纯遗产物质形态延续的原真性。 例如,第二次世界大战期间波兰首都华沙老城90%以上的历史建筑被摧毁。 战争结束后在原址上原样重建的华沙老城,按照物质主义的原真性观点,它是丧失了原真性的复制品。 然而,通过重建老城而再现的华沙建筑遗产,其价值主要表现在通过重建来支撑文化记忆,治愈战争创伤,巩固和加强民族认同和文化身份,故而华沙老城在1980 年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。 又如,北京永定门既是明清北京外城南城垣的正中门,也是明清北京中轴线南端起点。1957 年永定门城楼和箭楼被拆除。20 世纪90 年代以来,随着北京老城及中轴线的非凡价值被人们逐渐认识,在北京“人文奥运文物保护计划”历史契机推动下,2004 年在原来位置、按照原来形制和原来结构、使用原级别材料和原来的工艺复建了永定门城楼。 这是在充分考虑延续北京历史文脉基础上的复建,旨在恢复老北京的集体记忆符号,重现标志性的文化记忆载体,体现它作为中轴线南端起点不可或缺的象征价值,符合记忆建构视角的原真性要求。

原真性是一个多维度、多层次的聚合体,记忆建构的原真性作为一种重要的价值视角,体现了文化遗产保护从“以物为本”向“以人为本”、从重物质实体到重文化记忆的转变,尤其是将原真性评估置入人、社区与遗产的关系之中,思考文化遗产原真性与大众记忆及其情感归属的关系,赋予文化遗产原真性以记忆伦理的意蕴。

三、何种阐释:文化遗产阐释与记忆伦理

文化遗产保护传承是一个系统工程,除了基于原真性的保护工作,旨在增进公众对文化遗产认识和理解的阐释(interpretation)活动是其中不可或缺的环节。 作为一种记忆媒介的文化遗产,阐释性是其最主要的特征之一,尤其是当代大量文化遗产与民众日常生活疏离,成为需要记忆叙事的“纪念之地”的背景下,文化遗产保护工作更加需要借助阐释来挖掘文化遗产价值,增强文化遗产影响力传承力。 修复或复原古代遗存不是为了恢复其实用功能,那些作为遗产的建筑和器物今天大都失去了原来的实用价值,但其蕴含的人文因素和文化价值却历久弥新,需要挖掘和阐释才能发挥其教育和伦理功能。

文化遗产阐释不同于科普层面的“科学阐释”,不是一种价值中立的解说活动,而是一项建立在价值判断基础上并可能伴随价值冲突的传播教育活动。 从记忆伦理视角审视,有两个问题特别需要讨论和厘清:其一是文化遗产依据何种记忆资源来阐释? 尤其是如何处理专业阐释与民间记忆的关系? 其二是阐释文化遗产承载和蕴含的道德记忆有何功能? 如何更好地发挥其教化价值?

第一,重视民间记忆资源在文化遗产阐释中的独特作用,彰显文化遗产阐释的开放性和人民性。

当代文化遗产保护对象日益扩展到历史城镇和民间文化遗产的背景下,文化遗产阐释的开放性和公共性特征也日益突显,遗产阐释不仅需要多学科交叉融通,更需要发挥多主体参与的力量。“何种阐释”的问题,其意义是处理好专家和政府层面“主导性阐释”与民间记忆和公众阐释的关系,倡导更具开放性和协作性的遗产阐释过程。 文化遗产阐释的开放性和人民性,不仅意味着文化遗产为人们的阐释留下了广阔的空间,可以从不同视域挖掘遗产的多元价值,尤其要重视挖掘文化遗产人民性的内涵,还意味着公众是参与遗产阐释的主体,而不是被动接受遗产教育的对象,每一位公众都有权利并可能成为遗产的阐释者。 唯有如此,才能更好地理解塑造我们历史和传统的文化遗产。

与文化遗产相关的民间记忆资源,甚至一些非主流的、边缘性的民间记忆,是一种具有亲历性、情感性和不可再生性的独特记忆资源,凝结了历史长河中与老百姓生活息息相关的集体记忆,是对国家文化记忆的重要补充。 文化遗产阐释活动中,应尊重并更多地关注这类源于日常生活的记忆资源,给予民间记忆“发声”的机会和权利。 例如,南京城墙保护管理中心实施的“南京城墙记忆”项目,旨在挖掘、收集、阐释和保存与南京城墙相关的记忆资源,助力南京城墙保护。 该记忆项目不仅关注图书馆和档案馆保存的文献遗产,更注重采用口述史、影像史等方式,收集讲述者与南京城墙有关的个人经历和回忆,这些讲述者既有亲历南京城墙保护修缮工作的专业人士,也有生活在城墙边上对城墙有情感记忆的“老南京”。①金连玉:《南京城墙文化遗产保护与数字化的应用与展望》,《自然与文化遗产研究》2019 年第8 期。对文化遗产的阐释,专业人士注重的是遗产的历史价值、科学价值和艺术价值,而作为历史参与者或生活见证者的民间阐释,则主要以鲜活的记忆叙事方式表达遗产的情感价值,如生活在城墙周围的“老南京”,当他们阐释城墙的价值时,其承载的乡愁才是他们最割舍不掉的东西。 源自民间的阐释者在认识遗产的情感价值和社会价值方面,往往因其以个体生命历程或生存境遇为参照而更具感染力。

第二,文化遗产作为承载和表征道德记忆的媒介,藉由叙事性阐释而彰显价值传递和教育功能。

向玉乔认为,人类社会的道德文化传统只有借助道德记忆才能形成和代代相传,道德记忆是人类建构道德文化传统的唯一途径。 文化遗产如被传承的建筑是道德记忆的重要载体,可以借助建筑遗产来传承道德记忆,延续道德文化传统。②向玉乔:《道德记忆》,北京:中国人民大学出版社,2020 年,第136—137 页、第183 页。从文化遗产的精神功能看来,这一观点实际上揭示了文化遗产承载人类文化记忆的道德之维。 以建筑遗产为例,那些保存下来的建筑和遗址如同一本本立体的“记忆之书”,通过象征符号和空间元素媒介,把历史文化传统、人文精神和伦理观念表现在人们面前,使建筑成为表达意义和价值,尤其是伦理意蕴的叙事系统。 然而,建筑遗产的伦理叙事及其它所承载的道德记忆,并不像文本那样可以直接以思想或观点的形式呈现,也不可能像文学艺术那样通过情节化设计和艺术化手法加以形象表现。 建筑更擅长借用象征和隐喻的力量,以其独特的“无声语言”向人们暗示某种伦理观念,唤起人们某种道德记忆。 在此背景下,阐释作为建筑遗产保护传承的重要环节,对于彰显其蕴含的道德记忆和教育功能就必不可少。 通过阐释,文化遗产负载的精神观念、道德记忆等价值信息才能明确呈现出来,这是文化遗产精神价值和教育功能得以发挥的前提和基础。

从文化遗产教育功能的视角看,“叙事性阐释”是一种更为有效的阐释方式。 它主要通过叙事性的文本、讲述、展示和空间事件,激发公众对文化遗产的记忆、想象和兴趣,达到文化遗产“活起来”的效果。 叙事性阐释本质上是一种借助记忆媒介对文化遗产的追忆性解读,通过对文化遗产所承载的故事、事件乃至芸芸众生日常生活片段的情感追忆,它本身也成为遗产文化意义和社会价值生成的重要方式。 更重要的是,叙事性阐释还是一种包含教化伦理意蕴、具有价值导向性的公共教育活动。 当代文化遗产保护中,挖掘文化遗产本身的价值意义并通过社会或国家层面的主导性叙事加以强化,激发公众的文化自信心、民族自豪感和爱国之情,仍是文化遗产尤其是纪念性建筑、红色文化遗产的一项重要教育功能。 例如,在北京众多的文化遗产中,从中国共产党重要发祥地之一的北大红楼到中国共产党“进京赶考”第一站的香山双清别墅,一批批红色文化遗产成为传承红色记忆的宝贵载体。 通过深入挖掘红色文化遗产的精神价值,尤其生动阐释在其空间场所、遗址遗存所发生的重大革命斗争事件及红色人物的革命活动故事,唤起人们的情感共鸣,同时结合红色文化遗产的具体历史场景,通过再现红色记忆的互动体验或情景模拟等方式,能够有效发挥文化遗产超越时空、感知史实的见证功能和价值传递的育人功能。

四、结 语

文化遗产保护关涉的核心价值问题,即“为什么要保护”“如何保护”“何种阐释”等问题,都涉及记忆伦理问题,本文从这三个维度探究了文化遗产保护与记忆伦理的内在关系。 显然,两者的关系还可以在其他方面展开讨论,如在文化遗产保护传承与记忆内容选择中涉及的价值预设、伦理冲突问题,如何记忆那些与重大创伤、暴力或人类苦难相关的黑暗遗产并激发其教育意义。 但不论从何种角度思考记忆伦理与文化遗产保护传承,都应认识到,作为一种文化记忆的文化遗产保护涉及国家认同和民族文化的传承发展,意义重大。 在此意义上,爱德华·萨义德(Edward W. Said)的观点极具提示性:“在很大程度上,它(指记忆及其再现,引者注)是一种民族主义性质的工作,其前提就是研究者须对祖国、传统及信仰抱有适当的忠诚以及真切的了解。 ”①爱德华·萨义德:《虚构、记忆和地方》,见W.J.T.米切尔:《风景与权力》,杨丽、万信琼译,北京:译林出版社,2014 年,第239 页。The Declaration of San Antonio(1996),https://www.icomos.org/,2023-07-08.