数字化转型、创新活力对企业融资约束的缓释效应*

许 林,唐 璐,徐玉发

(1.华南理工大学经济与金融学院,广东 广州 510006;2.中国科学技术大学管理学院,安徽 合肥 230026;3.广州城市理工学院,广东 广州 510800)

一、引言与文献综述

近年来,我国高度重视数字经济发展,并将其上升至国家战略高度。数字化发展趋势不可逆转,数字应用已渗透到各个领域,数据作为“信息时代的石油”,对经济社会发展的影响不容忽视。《中国上市公司数字经济白皮书2022》显示,上市公司数字化转型渗透率超过70%,说明数字化转型正从部分企业的“选择题”变成更多企业的“必答题”,成为企业高质量发展的重要驱动力。

在数字经济时代,数字化转型和企业创新已然成为驱动企业优化升级和实现高质量发展的重要抓手。回顾改革开放四十余年的发展历程,我国始终把科技创新摆在国家发展全局的核心位置,大力推动创新驱动发展,在“十四五”规划中更是进一步明确了企业在我国科技创新中的主体地位。近年来,我国陆续出台多项政策鼓励企业创新发展,积极培育、孵化科技型企业,从国家层面的“863计划”到各级政府的科技奖励,无不表明国家对于企业创新的大力支持。事实上,企业主动开展创新不仅是对国家战略的积极响应,更是为了满足自身的发展需要。面对外部环境的高度不确定性,企业必须加快研发创新的脚步,提高自主创新活力,培育竞争优势,以在激烈的市场竞争中抢占一席之地。但我国数字经济仍存在“大而不强、快而不优”的短板,企业数字化转型还不够成熟,自主创新动能不足、核心技术“卡脖子”等问题突出。在数字化转型与科技创新双重国家战略背景下,数字化转型、创新活力能否有效缓解企业融资约束?数字化转型对企业创新活力的缓释作用具有怎样的调节效应?其影响渠道又是什么?本文围绕上述重要问题展开研究。

以往相关文献对上述问题已经从多个角度进行了探讨,并在理论与实证研究中给出了不同答案。从企业生产经营的角度来看,数字化转型能够提高专业化分工水平(袁淳等,2021)和全要素生产率(赵宸宇等,2021),促进企业创新(安同良和闻锐,2022),改善组织结构和运营流程(Hess等,2016),整体上有助于提升实体企业经济效益(何帆和刘红霞,2019;易露霞等,2021);从内部治理角度来看,数字化转型抑制了公司真实盈余管理活动(罗进辉和巫奕龙,2021),提高了公司治理水平(祁怀锦等,2020)和信息披露质量(王海芳等,2022),降低了审计成本和风险(张永珅等,2021),促使企业更好地履行社会责任(肖红军等,2021);从资本市场角度来看,企业推进数字化转型提高了股票流动性(吴非等,2021),能有效抑制股价崩盘风险(林川,2022)。但已有文献仍存在以下不足:第一,现有研究大多以创新能力这一静态指标作为企业创新的度量,主要从投入产出视角出发,忽略了企业内部治理、外部环境等关键因素,未体现企业创新的动态变化;第二,关于企业数字化转型、创新活力对企业融资约束的影响研究中,大多为独立净效应研究,即把数字化转型与创新活力对企业融资约束的影响单独进行分析,忽略了变量间的相互影响;第三,已有相关研究中,对于创新活力的缓释效应及其在异质性主体中的表现探讨不够深入,维度区分不够清晰。

本文的边际贡献主要体现在:第一,使用创新活力而非创新能力来度量企业创新,借鉴区域创新活力和企业创新活力评价研究成果,将企业内部治理和外部环境因素纳入考量,构建了系统的、动态的企业创新活力评价指标;第二,综合考虑了企业数字化转型与创新活力的交互作用,将数字化转型、创新活力与企业融资约束三者纳入统一的理论框架,从整体视角深入研究数字化转型、创新活力对企业融资约束的作用机制,为破解企业融资约束困境问题提供了新视角;第三,从异质性角度出发,研究数字化转型与创新活力对企业融资约束缓释效应的异质性,从产权性质、企业规模与所处地区三个维度分别进行更加深入、细致的研究。

二、理论分析和研究假设

(一)企业数字化转型与融资约束

“融资难、融资贵”一直是困扰国内外企业发展的难题之一,因为在金融市场中,内外部信息不对称程度高,企业难以充分获取银行融资供给信息,传统金融机构对企业信贷业务也较为谨慎,许多企业无法从金融机构获取充足资金融通,面临融资约束问题。数字化转型为企业缓解融资约束提供了新路径、新办法。数字化转型是指通过信息、计算等数字技术的组合,触发属性变化并改进实体的过程(Vial,2019)。许多学者都论证了数字化转型缓解企业融资约束的显著作用,并将其作为重要的影响机制应用到相关领域的研究中。参考谭志东等(2022)的研究,从理论上来说数字化转型缓解企业融资约束的作用机制可以分为两大类:“资源论”和“信息论”。

“资源论”认为,数据本身就是一种重要的生产要素,可为企业各项经济社会活动赋能。首先,数字化转型能够帮助企业更好地获取外部资源,企业数字化转型道路与“数字中国”的国家战略高度一致,符合政策导向的数字化企业更易获得政府财税政策支持,也更可能在资本市场上拥有更高估值,使其对外部投资者的吸引力更强(吴非等,2021)。其次,数字技术能提高生产经营效率,降低企业生产成本。数字化主要通过降低企业外部交易成本来促进企业分工,进而实现企业生产效率的提升(袁淳等,2021)。企业可以通过“模拟择优”“广链接”等数字化生产模式和销售渠道管控并降低生产、销售成本(倪克金和刘修岩,2021)。再次,数字化转型能够提高企业对内外部资源的整合能力和利用效率,使企业在有限的财务资源下实现资金使用效率的最大化(Frynas,2018)。最后,数字技术强大的信息捕捉、智能分析能力有助于企业快速识别市场变化,动态调整创新策略与目标,整合零散的信息和资源,优化供需两端的衔接,充分发挥“乘数”创造效应,实现跨界资源的深度融合。总之,基于“资源论”的作用机制,企业实施数字化转型战略可通过提高资源配置和利用效率来缓解融资约束,进而实现企业经营绩效的提升。

“信息论”则认为,数字化转型的价值主要体现为缓解信息不对称性。一方面,数字化转型可提高企业和资本市场之间信息交换的效率。大数据、人工智能、云计算等前沿的数字化技术应用,使得企业能够对海量信息进行结构化和标准化处理,大幅度地提高信息利用率(吴非等,2021)。企业通过数字化转型实现信息的开放、连通和共享,可降低债权人的搜寻成本、监督成本和信用风险,满足企业的外部融资需求(管考磊等,2022),有效降低银企之间的信息不对称性(车德欣等,2021)。另一方面,数字化转型的实施可抑制企业内部的不当行为。数字化技术使企业获取信息的深度和广度得以拓展,企业生产、管理等环节的透明度得以提升,盈余管理、会计信息造假等短视行为的操作空间大幅压缩(祁怀锦等,2020;姜英兵等,2022)。企业数字化转型的实施也可有效提升媒体、分析师和审计师对企业的关注程度,进一步提高企业的信息透明度(肖红军等,2021)。由此可见,基于“信息论”的作用机制,企业数字化转型能够有效降低信息不对称性,抑制逆向选择和代理问题,进而缓解企业面临的融资约束。

基于上述分析,提出第一个研究假设:

H1:数字化转型有助于缓解企业融资约束。

(二)企业创新活力与融资约束

创新是引领发展的第一动力,是企业成长与发展的关键所在。创新活动投资期限长、资金需求大,内源资金难以满足企业融资需要,同时创新成果具有高度不确定性,容易诱发逆向选择和道德风险,导致研发融资较企业其他资金用途融资更为困难,融资约束是企业创新活动中不可忽视的影响因素。

以往相关研究主要侧重于融资约束对创新能力的影响,指出融资约束的缓解可以降低创新成本,激发企业创新内生动力,进而提升企业的创新能力。创新活力与创新能力虽然密切相关,但绝不可混为一谈,创新能力注重企业创新技术的高低结果,是企业当下技术成长的体现,具有及时性和绝对性;而创新活力涵盖创新环境、创新资源等多个方面,强调企业在自身发展方向或者技术创新模式上积极发展、寻求突破的状态,不仅体现企业当下技术创新的水平,更代表着企业的发展潜力,是动态变化的、非绝对性的。创新活力作为企业生命力的体现,具有驱动效应,对企业创新活动的萌芽、发展、成熟均存在显著影响。相较于创新能力,创新活力的代表性更强,更符合本文研究目的。与以往大多数相关文献不同,本文研究融资约束对企业创新活力的影响。

在我国深入实施创新驱动发展战略的背景下,具有较强创新活力的企业对于资金的吸引力更强,能更好地缓解企业面临的融资约束。融资约束对企业创新活力的影响路径主要有以下两条:第一,具有较高创新活力的企业更能获得政府政策倾斜。国家高度重视企业创新,通过各种财政政策和货币政策工具以缓解企业融资约束(孙献贞,2023)。2020年《国务院办公厅关于推广三批支持创新相关改革举措的通知》印发,明确推行包括政银保联动授信担保机制、以企业创新能力为核心指标的融资评价体系在内的多项措施。有的地方政府为企业量身定制“评分卡”和系统分析平台,帮助企业将“技术流”“能力流”转化为资金流;引导金融机构推出科技金融新产品,通过定量评价、精准化支持等方式,探索科技型企业创新能力向发展资本转变的新路径。第二,创新活力的增强有利于开放式创新的发展,使企业在竞争中占据有利地位,优化经营绩效、强化融资能力。技术创新能够提高服务流程的效率,降低生产成本,并能通过提供多元化、个性化定制的产品和服务实现差异化竞争,给企业带来良好的经营绩效(吴晓云和张欣妍,2015)。随着产业结构变革与数字经济发展,开放式创新逐渐成为企业创新采用的主流模式,通过搭建与外部主体的沟通桥梁,企业能从海量信息资源中提取到符合自身需求的部分,有利于产品更新速度和创新效率的提升,有助于企业快速适应多变的市场环境,创造并维持其竞争优势。开放式创新还能提升企业的资金利用效率、优化投资结构(宋华和陈思洁,2019),同时,在内外部知识协同作用下,提升企业整合外部资源的效率,强化企业面对环境不确定性的能力,强化企业竞争优势(Tagoe等,2005)。

基于上述分析,提出第二个研究假设:

H2:创新活力有助于缓解企业融资约束。

(三)企业数字化转型、创新活力与融资约束

数字化转型和创新活力作为数字经济时代促进经济高质量发展的两个重要抓手,二者紧密相连、相辅相成,其对企业融资约束的影响不能仅考虑独立净效应,还应考虑交互效应,即数字化转型的实施对企业自身创新活力带来的影响。梳理已有文献,企业数字化转型对创新活力的作用既可能是正向的,也可能是负向的。

在数字经济背景下,实施数字化转型的企业更容易受到市场青睐,企业为更好契合市场导向,可能会选择增加研发投入、引入数字化工具等措施,为数字化转型奠定基础(吴非等,2021)。通过引入大数据、云计算等数字化工具,企业能更好地识别前端和尾端需求,对创新流程进行精准解构和定位,转换创新思维,促使创新模式从粗放式转向精准式,实现创新层次的跃迁。同时,数字技术具有可扩展性、开放性等特征,有利于优化创新环境,提高创新要素在产业链的流动性与供需匹配度,促进企业之间有效的知识交换和沟通,增强协同创新能力,提升创新成果的转化率(王海花等,2021;Nambisan,2016)。另外,企业数字化转型也会向外界传递企业发展前景广阔、收益潜力巨大的积极信号(易露霞等,2022),有利于在劳动力市场上吸引高素质人才,为企业创新活动提供必要的人才基础。进一步地,当企业数字化进程逐步深入时,企业运作效率和资源利用度会大大提升,使之在有限的资源边界下实现更高的产出绩效和创新产出效果,这样的企业对于外部投资者来说充满着吸引力(Loebbecke和Picot,2015;Hoenig和Henkel,2015)。因此,数字化转型可通过提高企业创新活力来缓解企业的融资约束,即数字化转型可强化创新活力对于企业融资约束的缓释效应。

但考虑到我国还有相当一部分企业数字化转型尚处于起步阶段,数字化战略与业务发展呈现“两条线、两层皮”的情形,企业数字化转型也可能不利于自身创新发展。第一,企业数字化转型过程中产生的同群效应会提高行业竞争度。若同行业、同地区中有企业较早施行数字化转型,并依靠数字技术显著提升了经营能力和绩效,那么后来企业将会主动模仿和改进完善,产生同群竞争(倪克金和刘修岩,2021)。过于“内卷”的市场竞争会增加企业经营管理成本,企业失去原有客户和市场份额的风险显著增大。在这种情况下,企业决策者首要考虑的是生存问题,便往往倾向于采取保守的经营策略。创新活动周期长、成本高、风险大,产出很可能无法与投入相匹配,持续的创新投入也会耗竭企业关键资源,使企业陷入更加严重的困境,此时企业选择削减研发投入的概率将会上升(McKinley等,2014)。第二,企业数字化转型过程中存在“IT悖论”现象(Ekata,2012)。具体来说就是企业管理组织制度、能力与技术架构先进性的匹配存在滞后性,这一滞后性的存在可能会带来管理能力的失调和相关成本的增加(戚聿东和蔡呈伟,2019),这些成本的增加会削减企业创新投入,降低企业创新效率,使得数字化转型成为企业创新战略升级的枷锁。第三,数字化转型的持续深入可能会引致信息过载问题。数字化转型虽然拓宽了信息来源渠道和资源获取范围,但是指数级、爆炸式增长的信息也给企业及时发掘和捕获价值性信息带来了困难(Lateef和Omotayo,2019)。为了在海量信息中甄别出对创新有价值的信息资源,企业数据决策的门槛随之提升,决策所需的人力、技术成本也相应大幅上升,不利于企业创新战略的实施。因此,企业数字化转型也可能会削弱创新活力对于融资约束的缓释效应。

基于上述分析,提出一组对立研究假设:

H3a:企业数字化转型强化创新活力对融资约束的缓释效应。

H3b:企业数字化转型削弱创新活力对融资约束的缓释效应。

三、研究设计

(一)数据来源与处理

2011年出台的“十二五”规划中明确提出要培育发展战略性新兴产业、提高信息化水平,此后国家支持产业升级和数字经济的政策频出,企业数字化转型进入快速发展时期,故本文选取2011-2020年沪深A股上市公司为研究样本。为保证研究有效性,数据处理遵循以下原则:剔除金融行业的公司;剔除ST、*ST和PT的公司和财务数据异常的公司;剔除观测值少于5年的公司,以提高数据回归质量;为避免极端值的影响,对所有公司层面的连续变量在1%和99%水平上进行了缩尾处理。所有专利数据、财务指标数据、宏观变量数据均来自国泰安数据库,宏观数据的缺失值参考各地统计年鉴补充。数据处理与实证分析采用STATA 16.0软件。

(二)变量定义

1.被解释变量

融资约束(KZ)。参考Kaplan和Zingales(1997),谭跃和夏芳(2011)及魏志华等(2014)的研究方法,按以下步骤构建KZ指数:①每年度按照经营性净现金流/年初总资产、现金股利/年初总资产、现金持有/年初总资产、资产负债率和托宾q值对样本公司进行分类,若经营性净现金流/年初总资产低于中位数,则KZ1=1;若现金股利/年初总资产低于中位数,则KZ2=1;若现金持有/年初总资产低于中位数则KZ3=1;若资产负债率高于中位数,则KZ4=1;若托宾q值高于中位数,则KZ5=1。②计算KZ指数,令KZ=KZ1+KZ2+KZ3+KZ4+KZ5。KZ指数越大,代表企业融资约束程度越高。

2.核心解释变量

(1)数字化转型程度(DIG)。年报是企业经营成果、财务状况和发展战略的重要体现,而数字化转型作为国家战略,对于企业生产经营有深远影响,企业很可能在年报中披露数字化转型这类特征信息。因此,参考吴非等(2021)的研究方法,将上市企业年报中有关“数字化转型”一词的出现频率作为衡量企业数字化转型程度的指标。基于Python提取上市公司年报文本形成数据池,根据特征词谱进行搜索、匹配和词谱计数,形成加总词谱。鉴于该类数据存在右偏性,为提升结果准确度,对总频数加1取自然对数,得到数字化转型的代理变量DIG。DIG值越大,则表明企业数字化转型程度越高。

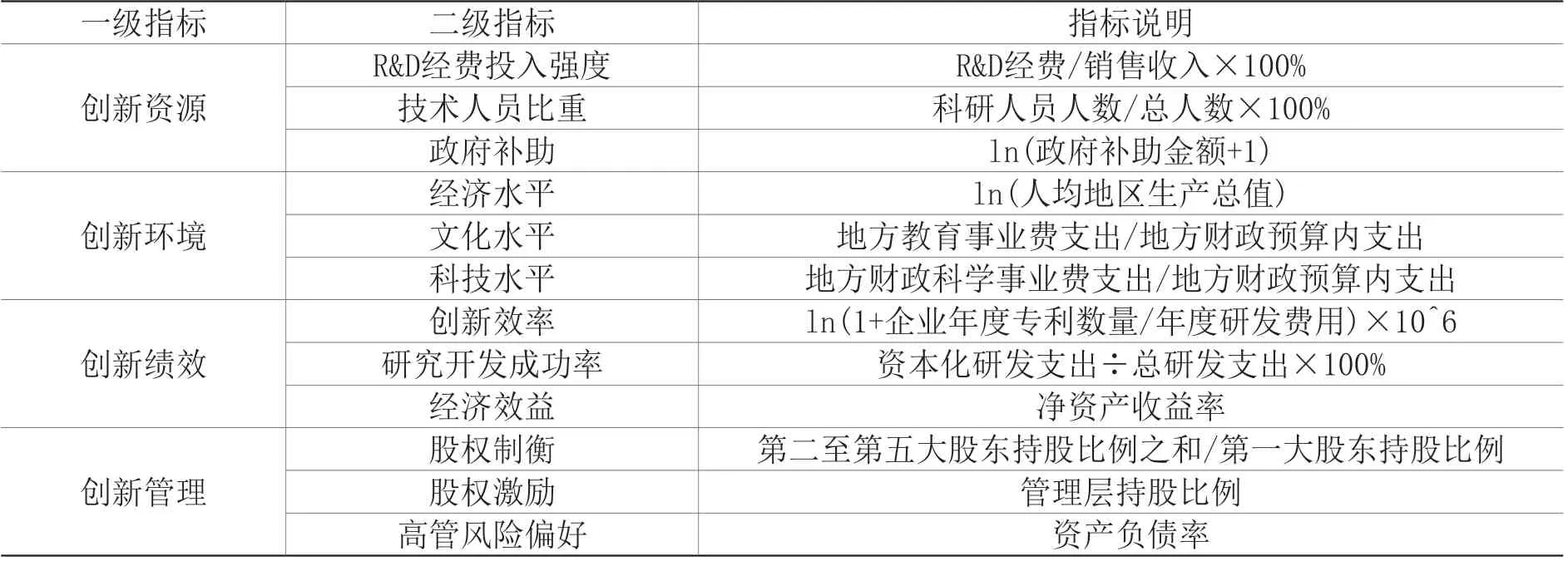

(2)创新活力(INO)。参考印芷水等(2022),从创新资源、创新环境、创新绩效、创新管理四个角度,选取12个二级指标,采用熵权法构建出了企业创新活力综合评价指标体系(见表1)。

表1 企业创新活力综合评价指标体系

3.控制变量

参考相关研究,选取以下控制变量(具体变量定义见表2),并控制年份固定效应和企业固定效应。

(三)基准模型设定

根据本文研究假设,为检验数字化转型、创新活力以及其他因素对企业融资约束的缓释效应,以融资约束指数为被解释变量,企业数字化转型、创新活力为核心解释变量构建模型(1)。为避免个体因素和时间因素带来的“伪回归”问题,选择固定效应面板模型,模型具体设定为:

其中:i代表企业,t代表年份,KZi,t代表企业融资约束,DIGi,t代表企业数字化转型程度,INOi,t代表创新活力,Controlk,i,t为控制变量,ID为个体固定效应,Year为年份固定效应,εi,t代表扰动项。考虑到数字化转型、创新活力对企业融资约束的影响可能存在的滞后效应,在稳健性检验中对解释变量做滞后一期的处理。

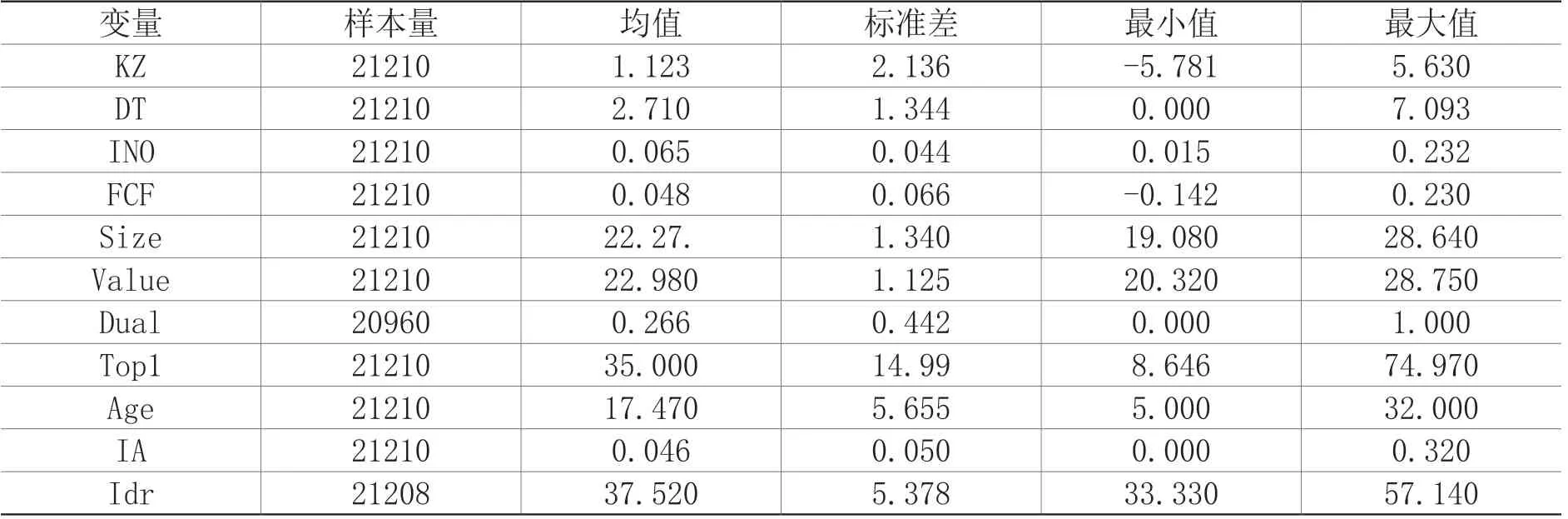

(四)描述性统计

表3为主要变量的描述性统计结果。融资约束(KZ)的平均值为1.123,标准差为2.136,表明样本公司均面临不同程度的融资约束,而且差别较大。数字化转型的均值为2.71,最小值为0,最大值为7.093,表明我国整体上市公司数字化转型程度还不够高,存在较大提升空间,同时样本企业数字化程度存在较大差异,部分企业甚至并未施行数字化转型措施。创新活力的平均值约为0.065,最小值为0.015,最大值为0.232,说明样本公司的创新活力相差悬殊。

表3 描述性统计结果

四、实证结果与分析

(一)全样本回归分析

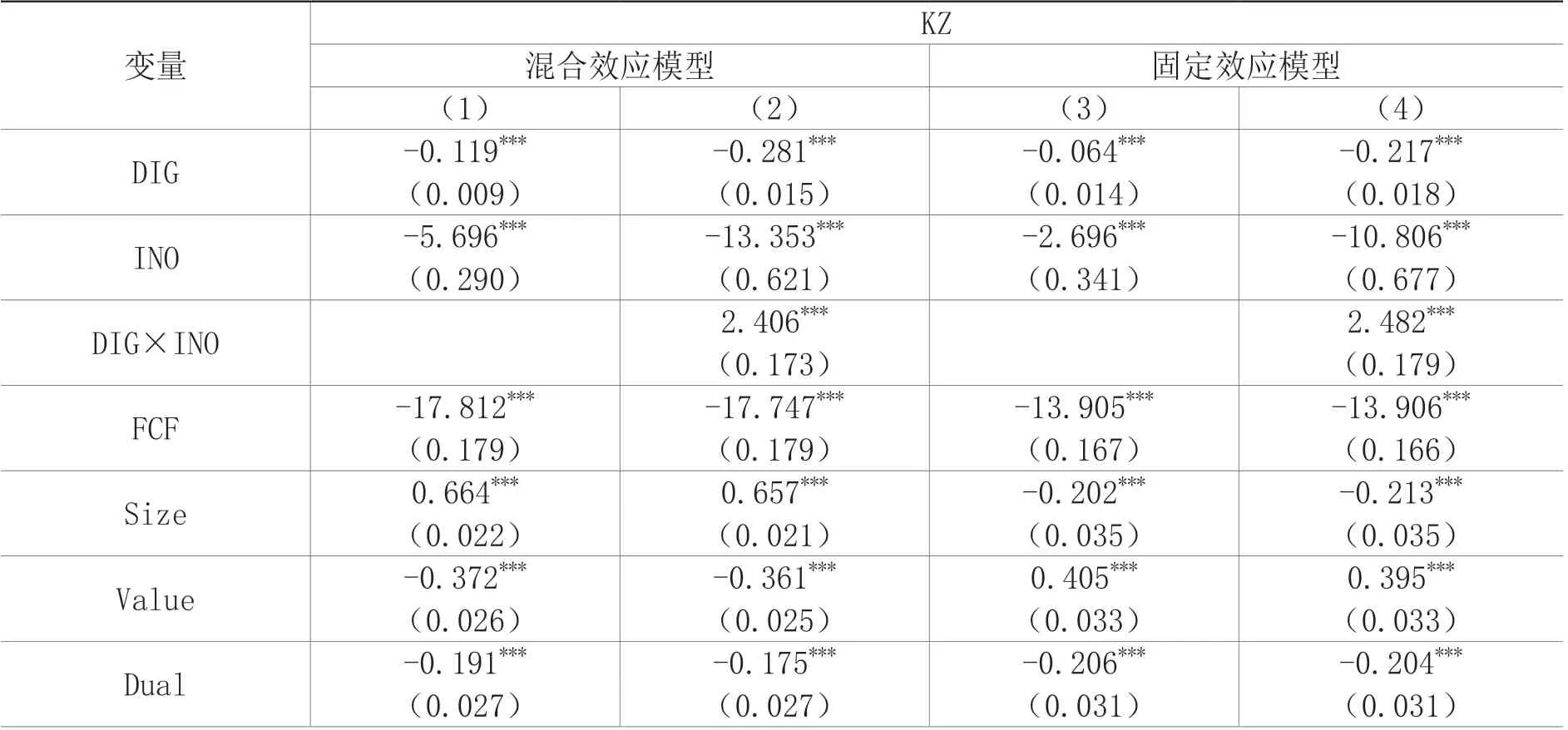

为验证数字化转型、创新活力和企业融资约束的关系,采用混合效应面板模型、控制企业和时间的固定效应模型进行检验,同时在基准模型基础上,引入企业数字化转型与创新活力的交互项,检验企业数字化转型对创新活力缓释效果的调节作用。

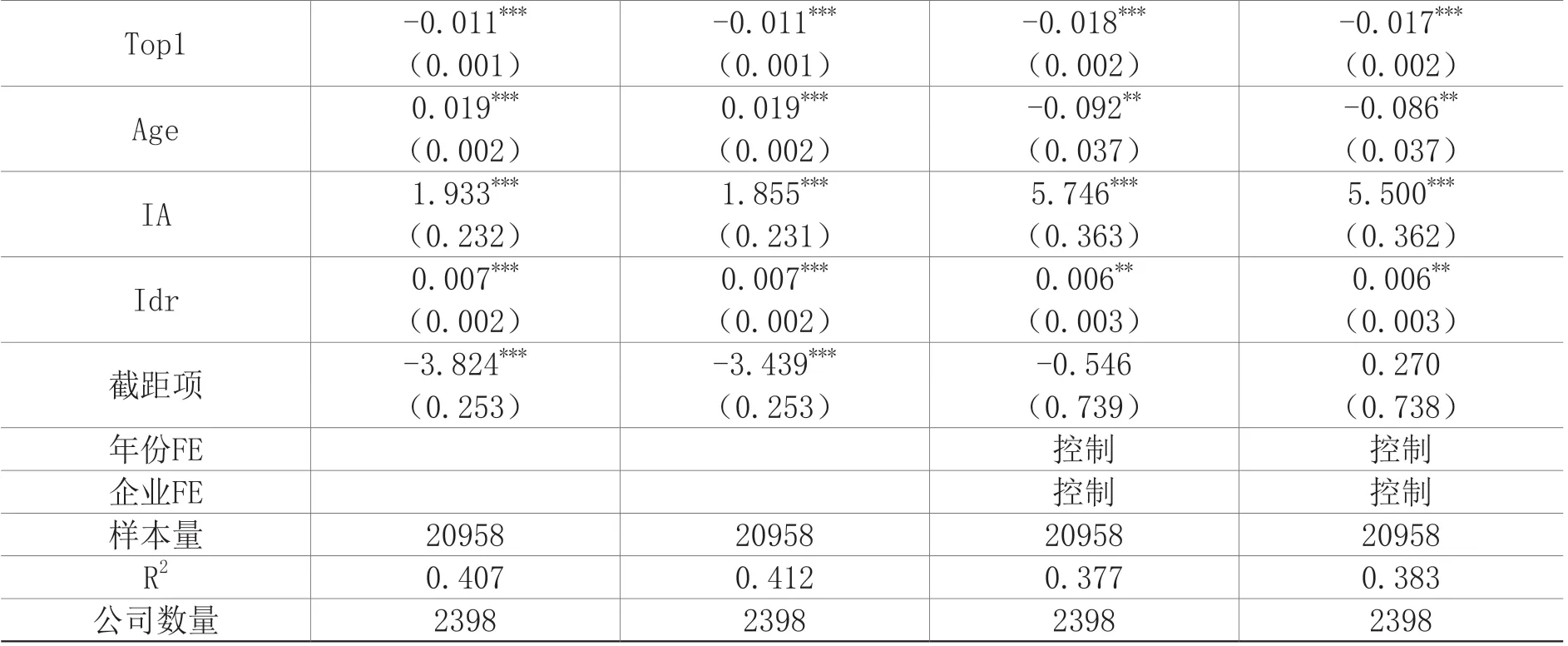

注:*、**、***分别表示在10%、5%和1%显著性水平下显著,括号内为系数对应的标准差。下同。

表4中列(1)为未控制企业和年份固定效应时的回归结果,其中企业数字化转型程度(DIG)的系数为-0.119,在1%显著性水平下显著。列(3)为控制企业和年份固定效应后的回归结果,DIG的系数为-0.064,在1%显著性水平下显著。由此可见,无论是否控制企业和年份固定效应,DIG系数均显著为负,数字化转型可有效缓解企业融资约束,研究假设1得以验证。企业数字化转型高度符合国家战略,数字化企业更容易获得政府及相关部门的资源支持和政策倾斜,市场投资者和金融机构对于其也有较高的正面预期,企业可以获取更多外部资源,以缓解融资约束。同时,信息透明度的提高和外部监督的加强有效抑制了企业管理层“掏空”等短视行为,亦降低了信息的不对称性,缓解了企业融资约束。

表4 全样本回归结果

在混合效应面板模型和固定效应模型中,创新活力(INO)系数均在1%显著性水平下显著为负,表明具有较高创新活力的企业能够获得更多融资便利,假设2得以验证。技术创新能够提高企业服务流程的效率,降低生产成本,而多元化、定制化产品能更好满足客户的动态化需求,帮助企业迅速适应市场环境变化,在市场竞争中取得优势地位。良好的经营绩效可以为企业带来较高信用水平,从而提升融资的可获得性。

交互项(DIG×INO)的回归系数均显著为正,表明企业数字化转型削弱了创新活力对于企业融资约束的缓释效应,假设3b得以验证。主要原因可能是数字化转型导致国内市场竞争加剧,过度“内卷”的市场竞争会削弱企业创新,同时数字化转型中产生的“IT悖论”导致企业管理成本上升,挤占了创新资金。此外,数字技术带来的信息过载使企业更难识别关于创新的有效信息,亦阻碍了企业创新战略的实施。

从控制变量上看,公司规模(Size)越大,企业受到的融资约束越小。经营现金流量(FCF)的系数在1%显著性水平下显著为负,说明增加经营现金流量能够有效缓解企业的融资约束。股权集中度(Top1)的系数在1%显著性水平下显著为负,表明企业可以通过提高股权集中度来降低委托代理成本,进而缓解融资约束。而无形资产占比(IA)的系数显著为正,可能是由于企业研发活动资金需求大、风险较高,因而加重了融资约束,与已有研究结果相吻合。

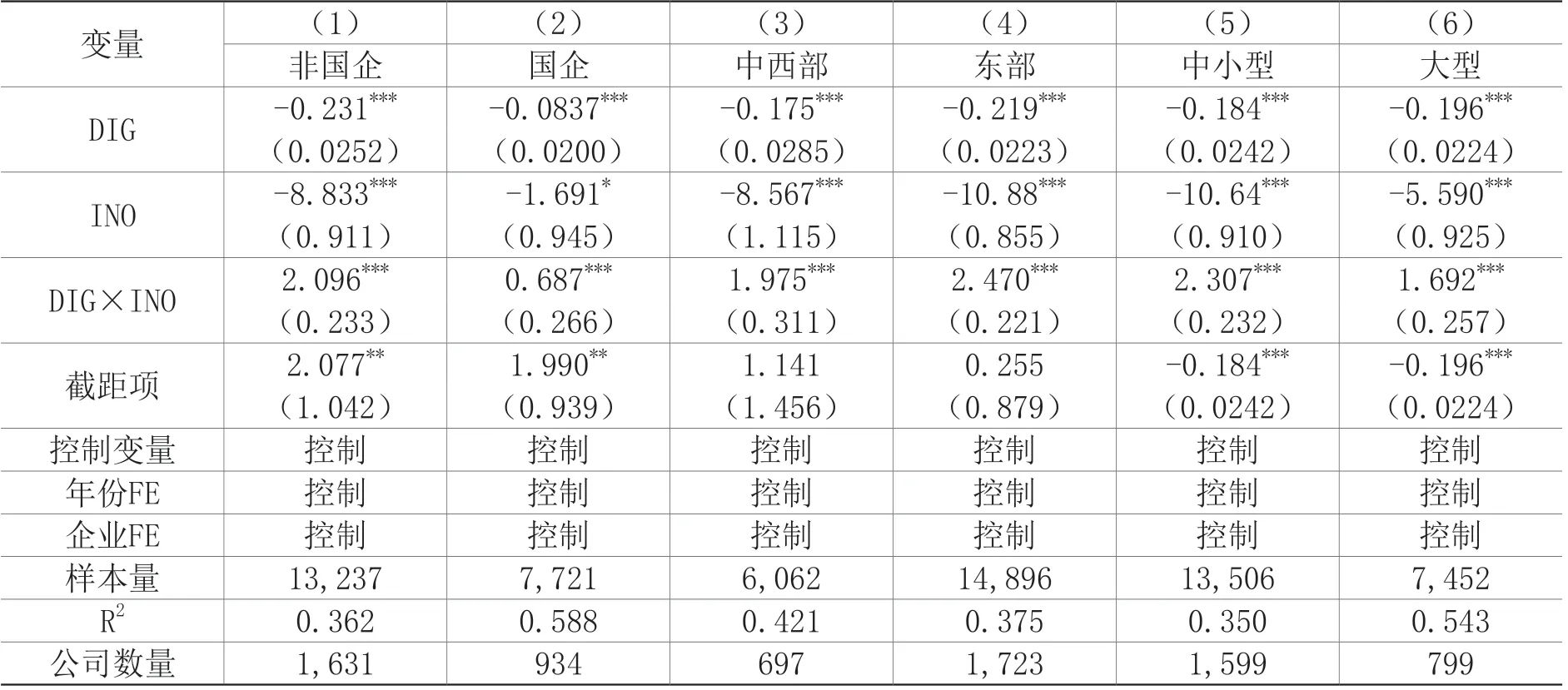

(二)异质性分析

参考已有相关研究文献的方法进行异质性分析,按照企业产权性质、所处地区和企业规模等进行分组回归,分析结果如表5所示。

表5 异质性检验结果

1.产权异质性

不同产权性质的企业数字化转型、创新活力对融资约束的影响可能存在较大差异。表5列(1)、(2)报告了企业产权异质性的分析结果,在国有企业和非国有企业中,数字化转型、创新活力对企业融资约束均存在显著的缓释效应,但这种影响在非国有企业中效应更强。造成这种差异可能是因为国有企业在资源获取、整合方面有天然优势,且进行企业创新和数字化转型等风险性决策时会更为谨慎,而非国有企业一般经营规模相对较小、盈利状况相对较弱,为了缓解更为严峻的融资约束问题,非国有企业更愿意抓住数字化这一重要机遇,借助科技创新推动企业走上高质量发展轨道,所以数字化转型、创新活力对企业融资约束的缓释效应在非国有企业中更显著。但由于非国有企业面临的市场竞争环境更为激烈,企业数字化带来的同群竞争对创新活动的削弱更强,且非国有企业在资源获取方面缺少相对优势,导致“IT悖论”和信息过载对其影响更大,因此企业数字化转型对于创新活力缓释效应的负向调节效应更为显著。

2.地区异质性

根据上市企业注册地所在地区将企业分为中西部和东部两组,表5列(3)和列(4)报告了地区异质性的回归结果。相对于中西部地区,东部地区企业数字化转型、创新活力对融资约束的缓释作用更为显著,同时数字化转型对创新活力缓释作用的削弱也更为强烈,产生这种差异的可能原因是中西部地区数字基础设施相对落后,数字经济发展较为缓慢,进行数字化转型的企业较少,难以获取有效信息资源,创新成本比较高,企业主动开展创新活动的积极性相对较弱。而东部地区经济发展相对较好,基础设施比较完善,资源相对丰富,为数字化转型战略的实施和创新活动的开展提供了有利的外部环境。但东部地区企业面临着更为激烈的市场竞争环境,过于“内卷”的状态可能会让处于“尾部”的中小企业在数字化转型和创新活力的双重作用下反而加剧了融资约束。

3.规模异质性

为验证不同规模企业的异质性表现,将总资产均值位于样本前三分之一的企业设定为大型企业,其余企业设定为中小型企业。表5列(5)(6)报告了两类企业规模异质性的回归结果。无论企业规模大小,数字化转型、创新活力都能显著缓解融资约束,但是企业数字化转型对于大型企业融资约束的缓解效果更好,而创新活力对于中小型企业融资约束的缓解效果更好。其原因可能在于大型企业一般在行业中拥有明显的领先地位,对数字资源的控制力强,更能够及时发挥数字化转型的效果以帮助企业获取更多资金,而中小企业作为“尾部群体”,进行数字化转型的效率相对较低,难以最大化利用企业数字化转型带来的数字红利。从创新活力角度考虑,中小企业多处于生态网络中的非核心地位,为了在激烈的市场竞争中存活下来,更倾向于通过加强技术创新来提高竞争力。相对于大型企业,中小型企业灵活性更强,内部治理结构更为精简,技术创新的决策效率与运营管理效率较高,使其能更好地通过创新活动获得外部资金支持,因此,中小企业创新活力带来的缓释作用比起大型企业更显著。但中小企业规模相对有限、可抵押资产少,在数字化转型过程中,受到激烈的竞争环境影响和数字化负面问题冲击的可能性更高,因此中小企业数字化转型对于创新活力缓释作用的削弱也更为明显。

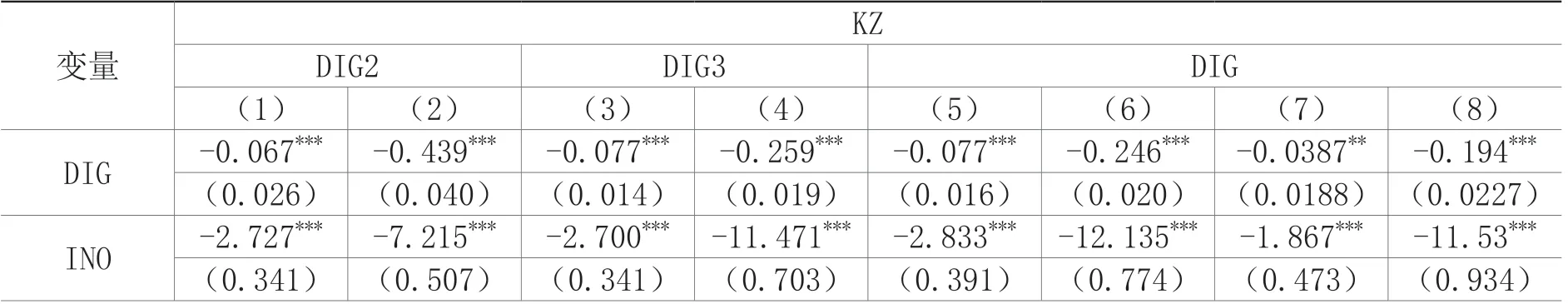

(三)稳健性与内生性检验

1.稳健性检验

为确保实证结果的有效性,进行如下稳健性检验:第一,改变主要变量衡量方式。参考王守海等(2022),根据企业是否进行数字化转型构建企业数字化转型虚拟变量(DIG2);借鉴徐朝辉和王满四(2022),以上市公司的数字技术实践应用作为企业数字化转型的代理变量(DIG3),统计上市公司年报中关于数字技术运用方面的词频,加1取自然对数构建DIG3。结果如表6所示,在1%显著性水平下,数字化转型和创新活力的系数显著为负,交互项系数显著为正,与前文研究结论一致,验证了结论的稳健性。第二,改变样本区间。鉴于2015年股市动荡和2020年新冠疫情对企业融资约束可能会产生较大影响,剔除2015年和2020年的样本重新进行回归,回归结果如表6列(5)(6)所示。第三,改变样本范围。考虑到高科技企业通常走在数字化转型前沿,创新投入普遍较高,与其他样本企业的可比性不高,故剔除高科技样本企业重新进行回归,回归结果如表6列(7)(8)所示。

表6 稳健性检验结果:替换数字化转型解释变量

上述稳健性检验结果表明,前文研究结论并未发生实质性改变,结论稳健。

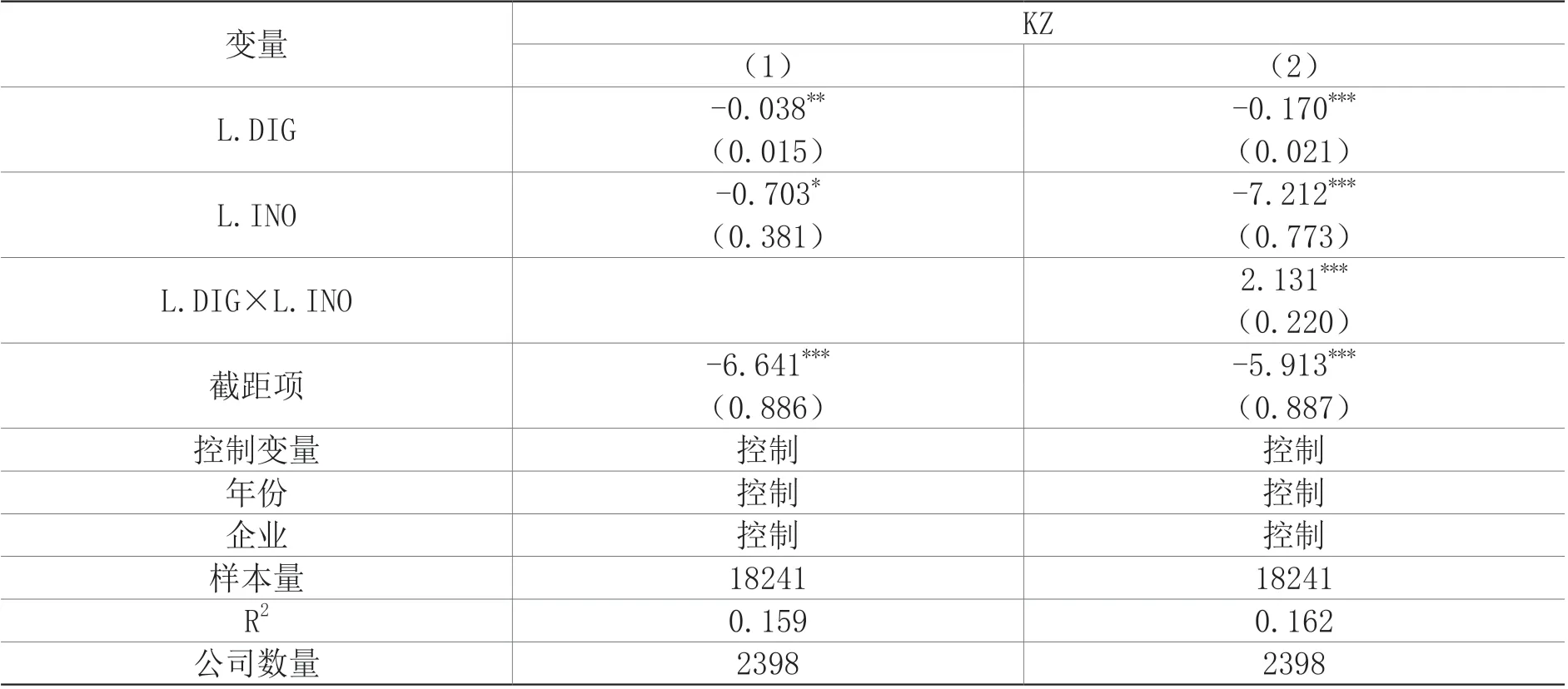

2.内生性检验

为了防止内生性的干扰,增强研究结果的严谨性,缓解可能存在的反向因果、遗漏变量等问题,对所有解释变量和控制变量滞后一期进行实证检验,结果如表7所示,与前文实证结果高度一致,表明研究结论稳健、可靠。

表7 内生性检验结果:滞后一期

五、影响机制分析

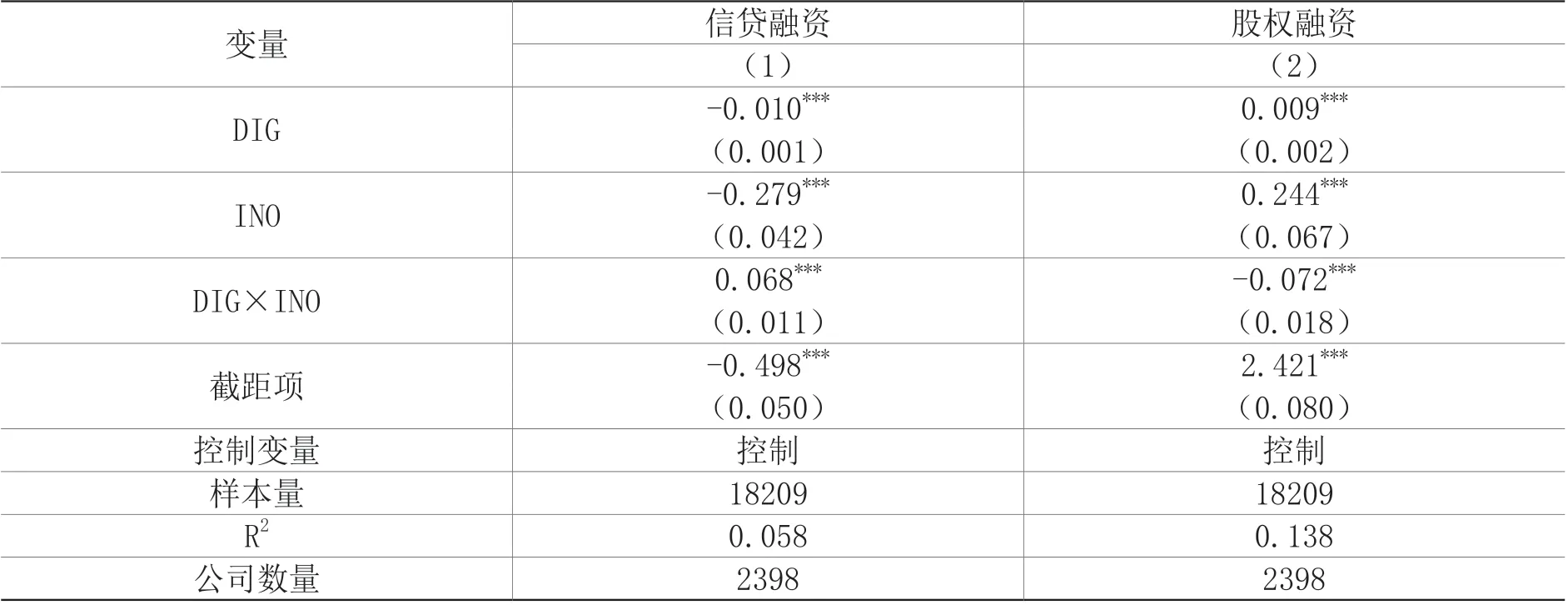

企业数字化转型和创新活动的风险较高,仅靠内源融资很难满足长期资金需求,企业必须获取外部融资以解决数字化和创新投入不足的难题。上市公司最主要的外部融资渠道为信贷融资和股权融资,不同外部融资渠道对于企业的数字化和创新活动可能会产生不同的影响。为了进一步检验企业数字化转型、创新活力缓解企业融资约束的作用机制,重点考察不同融资渠道带来的异质性影响,分别以股权融资和信贷融资作为被解释变量进行面板回归。参考海本禄等(2020)的研究,采用公司长期借款与短期借款之和占总资产之比的滞后一期来衡量信贷融资,采用资本公积与股本之和占总资产之比的滞后一期来测度股权融资,具体回归结果见表8。

表8 企业融资渠道的影响机制检验结果

由表8结果可知,企业的数字化转型、创新活力对于不同外源融资渠道的影响存在显著差异。数字化转型对企业信贷融资的抑制作用在1%显著性水平下显著,这可能是因为我国企业数字化转型尚在探索阶段,这类“探索式创新”的失败风险较高。作为企业变革的一种方式,数字化转型往往呈现非线性、不规则的动态变化特征,其本质是对企业的深层次重塑与再造,要求企业改变战略认知、打破组织结构。但许多企业在转型的过程中极易陷入迷途,或“零敲碎打”、缺乏战略协同,或跳脱现存的生产秩序“全盘变革”化,难以真正发挥数字化的赋能作用,转型战略收效甚微(武常岐等,2022)。此外,过度推动数字化转型还可能产生资源错配、数据治理难与“数据孤岛”的困境。对于天性保守的银行业而言,企业数字化转型过程中的诸多不确定性挫伤了商业银行为创新型企业提供资金融通的积极性。

数字化转型对企业股权融资的促进作用在1%显著性水平下显著。对于风险偏好型的股权投资者来说,数字化转型在提升企业经营效率、把握市场需求方面具有优势。例如疫情期间,数字化能力较强的企业的响应与恢复速度更快。在数字经济背景下,数字化转型为企业带来的不仅是战略规划方向上的转变,还可能是企业寻求自主创新突破的奇点。因此,股权投资者更愿意为推行数字化转型的企业提供资金支持。

创新活力对企业信贷融资的抑制作用在1%显著性水平下显著。原因可能有以下三个方面:第一,收益不确定性是创新活动的固有特征,创新项目一般前期需要投入大量成本,后期才可能产生高额回报,高度不确定的现金流降低了企业的偿债能力。第二,银行机构偏好有形资产抵押,而创新活动相关资产往往是无形的、专用的,无法用于银行抵押以锁定信贷风险。第三,企业创新活动信息不对称因素的影响。创新活动中容易出现代理问题和道德风险,为了防止被剽窃或者模仿,创新者本身倾向于对创新活动进行保密,披露的相关信息较少。企业创新的目标和过程对于银行机构来说是不可预见的。部分企业甚至会为了逃避银行贷款本金和利息的如期偿还,选择隐藏创新成果或者声称研发失败。为了规避信息不对称和收益不确定性带来的信贷受损,商业银行对于企业创新的资金支持意愿较低。

创新活力对于企业股权融资的促进作用在1%显著性水平下显著。这可能是因为:一方面,股权融资模式下,投资者对风险的偏好程度相对较高,资本市场中“风险共担,收益共享”的机制,能有效发挥风险分担功能,使得股权投资者风险容忍度更高。另一方面,创新项目潜在的高收益与股权投资者追求的高额回报相匹配,企业凭借上市的信用“背书”,对投资者有较强的吸引力。股权投资者也更为关注企业的成长性,如果企业能够通过创新活动提高盈利能力,股权投资者作为股东,能够享受对企业剩余收益的分配权,其财富也会随着企业价值增加而增加。因此,创新型企业更容易获得股权融资。

在研究信贷融资渠道的模型(1)中,交互项系数显著为正,这可能与数字化转型能够显著降低信息不对称性有关。信息不对称是信贷风险的“发源地”,而数字化转型使得信息标准化,再加上审计师、分析师等外部监督力量的辅助,银行机构能够获取更多企业信息,使得企业在创新活动中隐匿信息或是有选择性披露信息的成本与难度增大。与此同时,为了在激烈的竞争中脱颖而出,企业倾向于提高信息披露的数量和质量以吸引更多的外部投资者。更高程度的信息披露使得银行机构能够更准确地评估企业的财务状况和创新风险,加快贷款程序的审批流程,这就有助于企业更好地赢得银行信贷支持,从而缓解融资约束。

在研究股权融资的模型(2)中,交互项系数显著为负,这可能与数字化转型会提高行业竞争度有关。由于实施数字化转型后企业经营绩效能够得到显著提升,同地区和同行业的其他企业会选择模仿和学习,从而提高了市场竞争激烈程度,但市场竞争程度过高并不利于企业股权融资的获得(王宇和于辉,2018)。

六、结论与启示

本文选取2011-2020年中国A股上市公司数据为研究样本,系统剖析了企业数字化转型和创新活力及其交互效应对企业融资约束的影响,并且结合企业的异质性和融资渠道展开进一步研究,得出以下主要结论:第一,企业数字化转型显著缓解了企业融资约束,该缓释效应在非国有企业、东部地区企业、大型企业中更为显著;第二,创新活力有效缓解了企业融资约束,该缓释效应在非国有企业、东部地区企业、中小型企业中更为显著;第三,在数字化转型与创新活力的交互效应中,企业推进数字化转型会削弱创新活力对于企业融资约束的缓释效应;第四,从不同外源融资渠道对比看,数字化转型与创新活力主要通过增加股权融资来缓解企业融资约束,但数字化转型与创新活力的交互效应却对股权融资存在抑制作用。

上述研究结论可以为企业、金融机构经营决策和政府部门提高政策实施精确度提供以下启示:

(一)企业层面:充分把握好政策红利,协同推进数字化转型和科技创新活动

首先,企业应积极开展创新活动、深化数字化转型,塑造核心竞争力。在后疫情时代,面对经济环境的高度不确定性,企业更应坚定数字化变革的决心,抓住数字化机遇,扎实推进数字化进程和创新活动,促进企业高质量发展。其次,企业应该根据自身的发展进程制定出符合实际情况的数字化转型方案。当前一部分企业以“削足适履”的态度,仅对成功数字化转型案例进行机械化的模仿,未能取得预期的正向效果。为了避免这个问题,企业决策者应当贯彻先立后破的思维,对转型路线进行充分规划,确保创新技术水平与自身数字化转型需求相匹配,最大限度降低自身风险、提高实体资产投资效率和效益,为数字化转型带来的结构性变革预留缓冲空间。最后,企业应注重完善自身的内部控制制度建设,加强信息披露。通过良好的内部控制制度和信息披露制度,加强与债权人、投资者的沟通,更好地向信贷市场、资本市场传递积极信号,降低银行机构、外部投资者的信息识别成本,提高企业与银行机构、外部投资者之间的交互效率和价值互惠程度,进而有效缓解融资难、融资贵问题。

(二)金融机构:积极发挥好金融服务实体经济作用,为企业数字化转型和创新发展提供资金融通

作为企业和金融市场的重要沟通桥梁,金融机构发挥着越来越重要的作用。一方面,金融机构应当加速自身的数字化转型,积极推进自我改造,更好满足数字化时代的企业需求,打造数字化、智能化金融服务体系。另一方面,应大力支持企业数字化转型,金融机构应提高信息传递效率,助力企业强化与市场投资者之间的信息沟通。比如借助银行数字技术优势对企业信息进行标准化和结构化处理,降低市场投资者的信息获取成本,提升实体企业与金融市场间的信息流畅度,助力实体企业低成本融通资金。商业银行等金融机构也可以通过“投贷联动”等模式有效满足企业创新等关键领域的资金需求,优化金融供给结构。金融机构还可以提供综合化金融解决方案,发挥股权市场的培育、孵化功能,支持和鼓励具有创新活力的企业获得股权投资以及挂牌、上市,更好地满足企业创新活动对长期资金注入的需求。

(三)政府部门:提高数字化转型与科技创新政策支持的精准性,完善外部监管和治理机制

产权性质、所处地区以及规模不同的企业,其数字化转型推进程度存在较大差异。因此,在政策规划层面,各级政府相关部门应当充分评估不同企业的发展阶段和发展模式,细致研判数字化转型的适配性,出台“靶向”政策,优化营商环境和融资环境。采用“精准滴灌”的支持政策,有效降低企业在数字化转型“阵痛期”可能面临的风险。加大对民营企业、中小企业和中西部地区企业数字化转型的政策支持力度,以实现全面、均衡、高质量的数字化转型。完善知识产权保护和监管的相关制度,预防头部企业在数字化转型成功后借助数字优势施行垄断等不当竞争行为,为各类企业数字化转型和创新发展提供良好的外部生态环境。