产镇融合视角下城镇特色产业集群规划探索

周慧 林秀明 杨闯 ZHOU Hui LIN Xiuming YANG Chuang

城镇特色产业集群建设是新常态下区域经济转型升级的新现象和供给侧结构性改革的重大战略举措。从产镇融合相关研究出发,结合西部新城镇用地现状、立体化研究经济与产业发展、资源利用与配置等问题,剖析空间拓展受限、用地低效、产城分散与配套滞后等现状症结及成因,在此基础上提出镇村体系和理想格局,并以区域协同发展为出发点,提出镇区特色产业发展策略和中郊小城镇群发展路径,构建“产业、空间、生态、人居”四位一体的产镇融合发展模式及规划策略体系。

产镇融合;特色产业;镇村体系;资源配置

0 引言

新时代发展背景下,中央高度重视区域协调发展战略,中央经济工作会议提出,要加快落实区域发展战略,完善区域政策和空间布局,发挥各地比较优势,构建高质量发展的新动力源,促进新的区域经济增长极成长,区域板块之间融合互动,区域发展协调性持续增强。

铁西区西部城镇所在区域是《沈阳经济区城际连接带规划》确定的细河新城,是沈阳经济区35个新城、新市镇之一。新型城镇化发展背景下,在落实区域生态、农业责任的同时,应延续优化空间特色,实现居住、产业、建设形态集中的高度融合,提升内涵品质,探索城市近郊区的城镇特色产业集群发展之路,形成示范引领效应。

1 相关理论研究

1.1 产镇融合

产城融合强调产业、城市、人居一体化发展,产业促进城市建设,城市是产业发展的空间载体,二者相互促进、协调发展。产城融合的概念主要是为解决城市产业发展带来的城市空间与产业发展及人居环境之间的矛盾。考虑到特色小城镇拥有特色产业和较小的空间尺度,该理论对小城镇的建设运用有一定局限,因此,特色城镇实现特色产业与城镇空间的融合十分必要。

产镇融合与产城融合的视角大致相同,主要体现在生态、产业、空间和人居方面,强调城镇产业间的相互作用(见图1)。宏观层面:产业与城镇的融合要注重小城镇与周边区域产业集群和大城市的合作与衔接,统筹城乡发展,实现农民市民化的新型城市化目标;中观层面:城镇不仅是周边大城市的附属单元,产镇融合的理念要求城镇提升自身核心竞争力,因此应促进城镇特色化发展,增强城镇吸引力;微观层面:工业发展可给小城镇带来直接的经济效益和其他效益,一方面,小城镇经济水平的提高可逐步缩小城乡差距,促进城乡统筹;另一方面,政府可合理利用工业生产带来的资本收益改造和建设城镇,如改善基础设施和生活环境,为小城镇发展带来新的活力。

1产镇融合的技术路线

1.2 城镇特色产业集群特征

1)城镇密集:促进要素在区域内部流动。小城镇群的形成与空间发展得益于区位优势,一定地域内小城镇由于空间距离相近、高密度分布,易产生要素流动与相互联系,区域内发达的交通网络能够使加强联系性。

2)交通网络:驱动空间沿交通干道发展。在自然生长力的影响下,小城镇的发展更趋向于沿着交通干道、区位或自然资源与环境优渥的方向扩大。

3)错位分工:引导差异化特色发展格局。依据各镇自身优势,判断其资源特色、产业基础、旅游资源,以产业特色化发展为目标,规划根据农业型、工业型和旅游型等,引导村镇差异化特色发展。

4)共建共享:消除空间联系壁垒。通过行政边界调整、管辖范围变更等,消除空间联系壁垒,促进小城镇群形成和空间演进。完善节点城镇基础设施、公共资源配备,共建共享,推进区域协同发展。

5)产业集聚:向经济发展条件好的连绵。大量的工业企业进驻工业园区,产业向特色园区集聚,资源集约利用,可发现其他小城镇均向着经济发展条件更好的城镇发展,并形成连绵一体的小城镇群空间形态。

2 西部新城镇发展基础与特征研判

2.1 现状基础条件

西部新城镇位于沈阳市中心城区西南部,沈阳经济技术开发区西部,京沈高速以南,辖新民屯中心镇、彰驿镇、高花街道、四方台镇、长滩街道等“两街三镇”51个村及社区,总面积290km2,距离中德产业园约7km,距离近海经济区约15km。

西部新城镇位于沈阳—辽中的锚点位置,是典型的“生态农业+休闲旅游+城镇生活”综合发展的近郊区域。现状用地主要以居住用地、工业用地、农林用地为主。居住用地主要为村庄居民点用地;工业用地主要分布在开发大路和沈辽路沿线,包括冶金园、A区产业园及村庄内工业企业;两处大型商业服务设施用地为盛京驿站和龙润夏宫。区域内有浑河、细河、浑蒲灌渠3条水系东西贯穿,水系相通,另有河滩地、林地和大量坑塘分布,生态条件良好,但细河污染相对严重,亟须治理。

2.2 现状特征

西部新城镇区位优势明显,邻近中德、中法产业园区,发展空间较大,是连接沈阳、辽中的重要区域;生态环境基础较好,可改造景观资源丰富;产业基础好、种类多,工业所占比重较高,旅游产业发展前景良好。但目前主导产业不明确,未形成区域特色鲜明的产业集群,地均产出低、产业集聚效应弱;现状发展不平衡,人才流失,老龄化、空心化严重,村庄发展严重滞后;人居环境一般,缺乏基础设施,公共服务配套设施不足;土地存量资源较少,城市空间拓展受限。

2.3 发展诉求

西部新城镇是支撑沈阳西部工业走廊延伸和沈阳城际新城镇的重要节点,承载着铁西区推动区域统筹、践行新型城镇化与乡村振兴的重要使命。

1)乡村振兴 深入实施乡村振兴战略,贯彻落实沈阳市县域经济暨农业农村工作会议精神,繁荣西部新城镇农业经济,提升区域农村环境,改善西部农民生活,完善公共服务设施和基础设施,提升生活品质,实现产镇融合发展。

2)产业转移 铁西区拟将区内部分中小企业及产业功能向西部新城镇进行整合外迁,打造生态型产业新城镇,重点发展装备制造配套、现代物流和环保产业等。

3 西部新城镇规划实践

3.1 潜力评价,引导村庄布局

3.1.1 村庄发展条件评价

依托现状村屯基础,制定村庄发展潜力评价指标体系,共分为4个方面,35项指标,通过量化指标和非量化指标的评价,采用综合评分和单项评分相结合的方式,引导各个村庄分类和发展策略的制定。

从基础条件、区位条件、产业基础、地方特色4个方面,对西部新城镇的各乡镇相关数据加权评分,筛选各镇及街道中排位靠前的10个村庄为重点村。

3.1.2 村庄发展引导

沈阳西部新城镇地区现有建制村44个,规划以改善农村居住环境、保护传统乡村风貌、修复自然生态环境、推动乡村振兴为基本原则,将全域村庄分为集聚提升、特色保护、搬迁撤并3个类别。

1)集聚提升类 将规模较大、资源丰富、交通便捷、未来发展潜力较大及需要保留的村庄确定为集聚提升类村庄,共计24个。

2)特色保护类 选择自然生态环境良好、民族民俗文化浓郁、传统文化资源丰富的村庄作为特色保护类村庄,重点保护延续乡村传统风貌格局,强化特色资源利用,共计4个。

3)搬迁撤并类 将位于城市集中建设区内,以及基于重大基础设施建设、并入镇区、村庄安全、生态保护等需要搬迁的村庄规划为搬迁撤并类村庄,共计16个。

3.2 生态优先,划定理想格局

强化生态底线约束,守住空间发展底线,突出河湖水系密布的基底特征,保护并修复西部新城镇的自然生态要素,并将浑河、细河廊道引入规划范围,承接生态休闲功能,构建“东西水脉贯穿+绿化节点镶嵌”的生态格局,以此为基础划定生态、生产、生活三大空间。

3.2.1 城镇总体发展格局

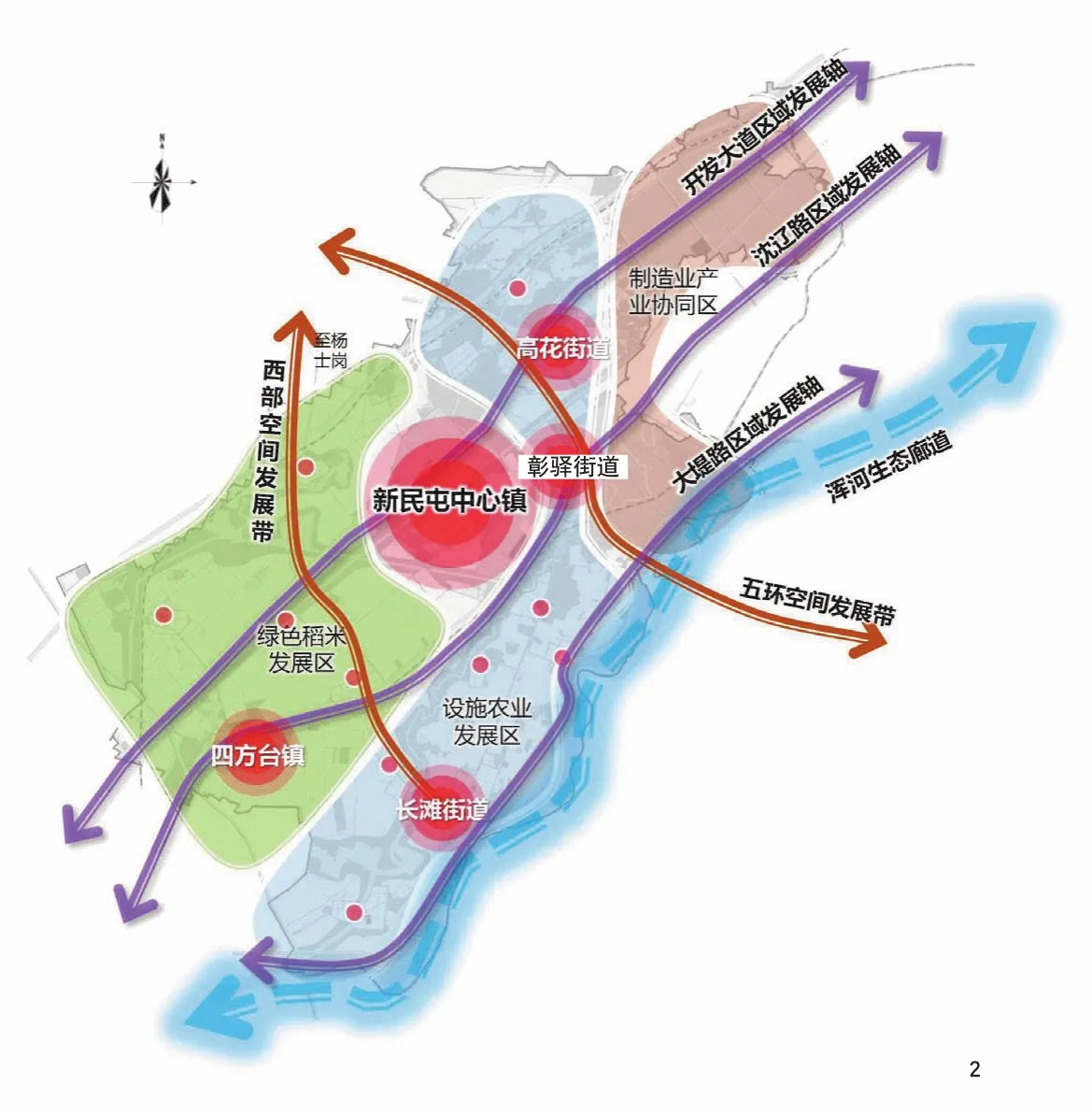

西部新城镇现状城镇空间呈现以新民屯中心镇为核心的“单中心、等级式”发展模式,预计规划期末能够形成以新民屯中心镇为主中心、以四方台镇为次中心的“双中心、半网络”发展模式,远景2050年形成“多极化、全网络”模式。规划形成“三轴两带一廊、一心三区多点”的空间布局结构,如图2所示,“三轴”为大堤路、开发大道区域发展轴、沈辽路区域发展轴;“两带”为五环空间发展带、西部空间发展带;“一廊”为浑河生态廊道;“一心”为新民屯中心镇;“三区”为制造业产业协同区、绿色稻米发展区、设施农业发展区;“多点”为高花街道、彰驿街道、四方台镇、长滩镇及重点村居民点。

2西部新城镇空间布局

3.2.2 特色产业集群分工

在城乡结构基础上,结合区域发展基础及发展趋势,进一步优化资源配置,明确各镇和街道功能定位及产业特色,协调区域产业组织与联动发展,提高城镇群区域竞争力。

1)新民屯中心镇 推进新民屯建设中心镇,以工业制造为主导产业,镇域内有大型企业入驻,以商贸物流、配套服务为重点产业,协同发展现代农业,与中德产业园、循环产业园进行区域联动,打造产城融合型中心镇。

2)四方台镇 以轻工业制造与贸易为主导产业,以特色农业、农产品深加工为重点产业,打造工农主导型一般镇。

3)彰驿街道 以历史文化旅游为主导产业、以特种渔业养殖、农业观光游为重点产业,打造沈阳市西部的休闲旅游中心。

4)高花街道 以休闲旅游为主导产业,以特色种植、家具制造为重点产业,打造城郊融合型示范镇。

5)长滩镇 策划乡村养老项目,以人居养老为主导产业,以绿色农产品种植、度假旅游为重点产业,打造美丽宜居养老镇、绿色农产品特色镇。

3.3 产镇融合,策划产业集群

3.3.1 一产:构建农业生产、加工、商贸物流的全产业链

以规模化、特色化为发展方向,促进一产增魅力。围绕区域产业资源优势,构建农业机械化生产、农产品精深加工、农产品商贸物流的全产业链,规划形成六大产业功能区,并以道路、水系为轴串联城镇群各功能区,如图3所示。

3西部新城镇农业产业发展规划

1)农产品精深加工及商贸物流区 积极延伸农业产业链,在四方台镇发展农产品加工及流通服务业,提高农产品附加值。

2)科技型农业区 在新民屯中心镇推进高新技术尤其是生物技术和信息技术的研发与应用,兼具科普与示范功能,提高农业效益。

3)体验型农业区 利用彰驿街道、高花街道的田园景观和生态资源,提供认养农业、互联网+农业,提供观光、休闲及认养、采购新鲜农产品等服务。

4)绿色稻米发展区 以绿色稻米种植为依托,建设农业公园和生态公益村,发展生态型农业。

5)设施农业发展区 发展优质、名特、鲜活的农产品,进行机械化、自动化、技术(资金)高度密集化生产,形成新的农业增长点。

6)生态循环养殖区 依托区域现状稻米和水产养殖产业优势,探索“稻田+”生态种植养殖一体项目和鱼菜共生项目。“稻田+”主要包括稻田鸭、稻田鱼、稻田蟹、稻田虾等,鱼菜共生,实现一水多用、一田多收。

3.3.2 二产:引导产业集聚与分工

以科技为引领,提高地均产出,促进二产增实力。引导产业集聚与分工,重点打造节能环保、冶金化工、装备制造、食品加工等主导产业,承接中德产业转移,依托现状工业基础,规划形成五大工业产业功能区,如图4所示。

4西部新城镇工业产业发展规划

1)沈阳西部区域节能环保产业示范园区 循环经济聚集区、环保产业创新中心、环保信息交流中心以及产学研一体低碳示范区。

2)冶金工业园(制造业转移承载区) 考虑开发区、中德产业园内建材、加工业等产业转移外溢,依托现有钢铁深加工产品、有色金属冶炼及深加工、冶金新材料、回收再生资源等基础,形成制造业转移承载的特色产业空间。

3)化工及装备制造产业园 在精细化工、医药化工、新材料等现有产业基础上创新升级,重点发展电池及配套材料、高端材料、生物医药等产业。

4)整车制造预留园区 积极围绕宝马工厂,发展全系列产品,包括新能源汽车、汽车设计等。

5)轻工及食品加工园 对接义乌小商品制造业,打造轻工产业;基于现有产业基础,向研发设计和品牌营销两极延伸,提升企业加工转化增值能力。借鉴美国最大的粮食加工企业ADM的“绿色发展+综合加工”模式,逐步发展农产品全产业链。

3.3.3 三产:构建泛旅游产业集群

理清产业关联机制,以休闲度假为突破点,强调文化特征,构建泛旅游产业集群,打造东北城市近郊“微度假”中心。依托基地良好的旅游资源和文化底蕴,打造集科普采摘、水上娱乐、文化体验于一体的短途度假游,作为市民在周末和小长假的选择。远期规划环线串联各旅游区,即农业观光区、工业参观区、驿站文化区和汽车体验区。策划农业观光游、驿站文化游、企业科普参观游、汽车体验游四大功能区,如图5所示。

5西部新城镇旅游业产业发展规划

1)农业观光游 依托浑河、细河等现有优势自然资源,打造现代型的北方“鱼米之乡”,结合周边农业生产性项目包括有机果蔬、水产养殖、有机稻米等,配备休闲体验性项目,如生态垂钓、特色农家院、采摘体验基地等,同时植入农业体验、文化创意、艺术家聚落等功能,形成村庄的特色名片,吸引游客,提升活力。

2)驿站文化游 以“驿站、皇家、古镇”为主题,打造“驿站文化古镇”“中国驿站文化体验地”,配置传统驿站、传统老街、传统民风民俗、传统民居及特色商业,营造满清风情的新时代驿站文化。

3)企业科普参观游 深度挖掘企业品牌内涵,将企业文化与工业旅游项目有机融合,增加游客参与和体验环节,满足游客求新、求知、游览、购物等多样化诉求,增加企业利润增长源。

4)汽车主题体验旅游 打造汽车文化博物馆、主题娱乐园、汽车4S店、汽车主题酒店、汽车营地、汽车影院、企业拓展培训基地、儿童素质培训基地等项目。

3.4 配套服务,完善支撑体系

3.4.1 构建“三级七类”公服体系

保障文化教育、医疗体育、养老福利等基本公共服务质量,规划以“地区级-镇级-村级”三级体系进行配置,合理配置各类公共与基础设施,建设产镇融合的城镇示范区,承接综合服务功能。地区级公共设施由新民屯承担,面向新民屯中心镇常住人口,体现新城镇发展需求,半径6.0km;镇级公服设施结合四方台镇、高花街道、彰驿街道、长滩镇布局,半径3.0km;村级设施主要结合重点村屯布局,一般村屯补充,半径1.5km,构建15min生活圈,实现城镇群全覆盖。

3.4.2 “交通通道”转变“经济走廊”

依托出海铁路和沙岭站,强化与沈阳港、铁路综合货场联系,融入“一带一路”,方便与沿海港口联系,推进多式联运;新增五环高速公路,支撑城市空间拓展,强化与沈阳市高速公路系统、机场、沈阳港及各功能板块交通联系;整体形成“三横两纵”高快速路系统,与全市高快速路系统衔接,实现10min进入高快速系统的目标。结合细河、浑蒲灌渠和浑河廊道构建一级慢行绿道,利用主要干道、灌渠分渠形成的二级绿道进行南北有机联系,形成慢行绿道网络骨架,构筑“宜行宜憩”的慢行交通系统。

4 结语

综上所述,总结特色产业集聚的规划策略体系主要是小城镇空间上接近与集中,构建合理的镇村体系;以主导产业为核心,多行业、多部门、多机构相互协作、相互促进的专业化分工与合作,建立稳定、网络化的产业体系;严守生态底线约束,构筑理想的空间格局,划定生态、生产、生活三类空间;推进均等化的基础设施配置,构建高容集约的交通廊道体系,保持与周边中心城区快捷、可靠联系,形成“产业、空间、生态、人居”一体化融合发展。城镇特色产业集群应立足在整体区域特征的基础上,探索“以产聚人、聚人促产”的融合发展路径,以期为下一层次的镇级、村级规划提供参考。