城市设计视角下枢纽地区地下空间一体化研究*

胡斌 程浩 郭佳 吴江滨 HU Bin CHENG Hao GUO Jia WU Jiangbin

城市地下空间作为集约化发展、韧性城市打造的重要载体之一,其开发利用对于解决城市问题发挥了重要作用。与城市枢纽相衔接的地下空间开发近年来受到诸多重视,研究基于城市设计视角,以规划设计为前导,结合枢纽地区的相关特征,以枢纽站域为中心的圈层分析法为主要研究方法,以城市设计元素特性下的空间要素为具体研究意向,在平面、竖向、规模等层面给予相应的语言范式衔接,将地下空间各个相对独立的空间系统整体化处理,加强彼此之间的联系,形成对枢纽地区地下空间的一体化开发引导,融入城市设计手法,为城市发展作出多元化回应。

城市设计;枢纽地区;地下空间;一体化

1 枢纽地区概况

1.1 地下空间利用现状

城市大型交通枢纽地区地下空间资源是城市资源高效利用的关键一环,与土地资源的充分利用、城市交通的有序组织、区域活力的激发引导、城市空间的完整建构均密切相关。枢纽地区通过枢纽站域交通将城市各个重要功能区高效连接,实现人流、物流、信息流的快速便捷转换,撬动城市的高密度开发,在有限空间内集聚多元化的城市功能,并实现各种功能的高效运转。枢纽地区地下空间的开发具有时代性与前瞻性,目前针对该特定区域地下空间的开发机制及城市设计方法的研究较少。

1.2 城市空间特征

大型枢纽车站作为独特的城市触媒元素,其内部及周边辐射范围均具有独特的空间特征。枢纽地区地下空间设计应充分发挥其优势特征,形成适宜于枢纽地区地下空间的城市设计策略。枢纽地区空间特征包括7个方面:①多位于城市空间的次核心位置;②内部交通方式多样,且彼此之间衔接紧密;③人流量大且集聚性强;④区域发展以枢纽车站为核心呈现阶段性和辐射性;⑤区域活力尤其是核心圈层范围具有全天候特点;⑥周边地段商业价值高,功能需求丰富,公共性较强;⑦枢纽车站本身具有地下空间开发基础。

目前,我国关于城市设计层面的地上地下空间一体化开发利用,主要穿插在地下建筑和地下空间相关规划的研究中,基于城市设计中观层面的相关研究较少。枢纽地区地下空间开发国内已有诸多实践,如上海虹桥枢纽地区、深圳福田枢纽地区等,相关设计方法具有参考意义,但仍不成体系,缺乏与枢纽地区特征相结合的系统化设计语言。

2 现存问题

2.1 平面布局亟待统筹

城市地下空间是集交通、商业、市政、贮存、公共活动、防灾等功能于一体的复合性空间载体。目前,地下空间城市设计对不同类型功能空间的统筹安排方式缺乏明确指引,尤其对于枢纽地区而言,地下空间的功能配置仍以必要的交通和商业为主,各功能板块配置比例失衡,空间组织不明确,资源分配不均。如上海陆家嘴地区地下空间因历史、经济、规划等原因,未进行地下空间设计指引,导致其地下空间开发利用功能配置失调、交通组织不尽合理、各重要建筑物之间缺乏有效连通。

2.2 竖向分层引导不足

竖向布局的缺乏易导致地下各种功能设施建设发生冲突与矛盾,枢纽地区地下的竖向连通效率也会大打折扣。目前针对枢纽地区地下空间竖向体系的设计思路匮乏,枢纽站域深度划分较明确,但对于与之衔接的周边枢纽地区的竖向设计引导不足,针对性弱,对于枢纽地区特征性较强的地下空间发展指导意义不充分。如上海南站地区上海火车南站空间利用主要分为4层,各层深度划分和功能分布明确,但与之衔接的地下空间缺乏竖向引导,故无法将枢纽的优势辐射到周边区域。

2.3 容量管控缺乏创新

地上空间与地下空间的协调因前期规划缺乏考虑,导致地下空间与地上空间的城市空间资源未得到合理分配,原有无序化的地下基础给后续的地下空间系统化开发造成影响。地下空间的开发受地上空间开发现状的影响,地下空间对应的设计手法也有所回应。对于枢纽地区地下空间而言,受枢纽站和辐射交通影响,周边地下的地块划分无法和地上一样明确,地下空间的交通联系、功能关系更为密切,传统的地块式划分量化设计已不适宜于地下空间,需要依托于其空间特征形成适宜的创新设计方法。

3 设计策略

枢纽地区地下空间一体化设计的核心是设计思维和设计方法要从单一到整体、从独立到统筹、从站域到城市、从一维转变为多维。枢纽地区最显著的特点为综合交通枢纽对于城市空间产生的辐射作用,设计思路需从枢纽站域出发涵盖整个枢纽地区,以公共交通为主要纽带带动高度集中的流动性人流,从而带动周边空间发展,其空间特征与圈层理论下的设计概念具有相通之处。故枢纽地区可依托以车站为核心的量化层次圈层范围,构建城市设计层面的圈层结构模型,提出因地制宜的设计策略。

3.1 平面布局设计

3.1.1 复合利用的功能布局

平面功能布局属于城市设计中的区域性表达。大量集聚的人流使得周边地段的商业价值不断攀升,各种功能需求也应运而生。功能的多样化需求必然要求设计中有对应的复合利用途径。对于枢纽地区地下空间的功能复合利用,应充分发挥其枢纽交通尤其是步行交通的优势,设计策略要贯彻由枢纽交通功能逐步过渡到城市生活功能的主体原则,并注重多元功能如居住、公共、停车、交通、市政、人防的混合配置,与地上功能形成互补,形成功能空间和功能类型的一体化设计,提高城市空间利用效率。如日本副都中心新宿地区,该地区以新宿枢纽车站为中心,其地下空间集交通、商业、停车和其他设施于一体,与周边地上多种功能互补,共同组成了相互依存的城市枢纽综合体。

3.1.2 高效紧凑的空间组织

枢纽地区使用者从核心站域到达周边地区的经济成本和时间成本较低,枢纽地区地下空间组织应充分利用该优势,形成以车站为核心、轨道交通为路径、功能空间为主体的地下空间结构,提高地下凝聚力,形成地下城市设计的连通性表达(见图1)。

1地下空间整体、地块、节点布局示意1a整体1b地块1c节点

地上及城市发展过程中的差异性会对空间布局产生相应影响,共分为2种情况:①扎根老城区的枢纽地区枝状生长式发展;②新建枢纽地区的脊轴带动式发展。因此需要将地面因素作为地下空间组织的前提条件。此外,连接地下各个地块的动态交通为主要结构路径,其布局多以正交形态为主,形成规整、易识别的水平联系网络;作为主体的各个功能空间之间可采用辐射式和组团式的结合式布局,其空间形态应避免单一性,局部可结合商业街、地下公共空间衔接,形成多个地下空间单元组合的复合体,以消除地下空间的均质化,激发地下空间活力。如日本大阪梅田地区,以大阪梅田枢纽为核心,多条机动轨道线路为主要结构路径,3条辐射状地下步行通道为次要结构路径,该地区经过“点—线—网”的漫长发展过程,整体空间结构与枢纽站的结合十分紧密,充分利用地下交通实现整个地下空间的有序化空间组织。

3.2 竖向分层引导

3.2.1 以车站为基础的深度划分

基于城市设计特性的边界性表达,地下空间竖向分层属于边界空间的主要结构界面。但枢纽地区地下空间竖向开发深度分层与其他地下空间深度划分不同,站域属于建筑层面的大尺度空间,与周边地下实现平层衔接较困难,故在竖向分层引导时要明确枢纽车站位置划分。枢纽地区地下空间与车站的竖向联系受车站位置因素影响较大,枢纽地区车站设置在地上或地下浅层会缩短车站与其他地下公共空间的竖向联系距离,影响多功能设施的连接效率,全地下车站或半地下车站可跨越不同层级的划分深度。如深圳福田地区,以广深港高铁枢纽为核心,作为全地下车站,在整体竖向深度达32m,局部通高15m,周边地下多为1~2层的浅层配套空间,深度约15m,车站竖向深度划分与周边地下划分有主次之分。

3.2.2 结合枢纽特征的建设时序

在充分了解该地区的地下空间资源配置基础上,遵循“人物分离、人群优先”的设计原则,总结不同类型功能空间在竖向分层流线的分布特征,确定其在不同深度的优先建设次序和发展阶段。

浅层地下空间分布应为城市道路下覆土层,采用敷设水、暖、电等各类市政管线等;次浅层为人员活动最频繁的空间,也是我国目前使用最多的深度范围,地下联系出入口、停车、商业服务、公共服务应尽量布置在此层,且与核心区域通常为平层连接模式,但布局顺序仍以核心站域为中心;次深层对于使用者而言可达性较低,在浅层空间中动态交通无法达到时,应尽量将停车、民防等内容布置在此深度范围;深层地下空间开发主要包括地下物流通道、地下道路、污水管网及处理设施等未来性发展设施。

3.3 容量体系构建

3.3.1 多维一体的弹性映射

城市设计遵循地上地下一体化的原则,将地上与地下的部分设计要素结合,形成可实施性更强的的立体化设计。对枢纽地区而言,需考虑枢纽车站自身特点,明确车站用地与辐射范围用地比,即枢纽车站的地下空间影响范围,为地下开发的形态规模提供参考;还可依据圈层范围内的地上规模预测地下开发规模,形成初步的弹性设计范围,加强地上地下的互补关系;枢纽地区核心圈层多为站域空间,地上开发强度多为低密度,而次核心圈层地上商业价值较高,开发强度多为高密度,在对应圈层的地下空间范围内提供互补空间,释放地面压力。如东京涩谷站位于城市中央区,以涩谷站枢纽为核心,周边建筑密集且紧凑,在开发过程中,将步行系统、换乘空间、地下街区及周边城市空间整合形成一体化空间,高效组织地上、地下空间,形成彼此联系的紧凑空间。

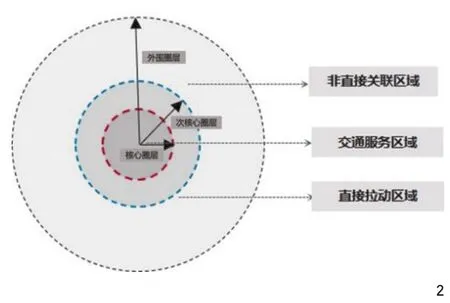

3.3.2 依托圈层的刚性控制

由于地下空间的地块划分不明确,且枢纽车站多条轨道线路横向划分,使得整个地区的地下空间呈割裂状态。结合枢纽地区特征,可采用以枢纽车站为中心的圈层分析法设计(见图2,3),根据不同站域的面积和影响力划分圈层范围,对于不同圈层范围内的地下空间设计指标如密度、容积率等给出相应控制范围,在地下空间的实际设计过程中更具科学性和可操作性,形成刚性的量化设计指引。

2圈层结构

3部分案例圈层容积率示意

4 结语

枢纽地区地下空间作为复合性空间系统,具有独特的空间特征,故该空间的设计策略应区别于传统地块式城市设计策略,结合枢纽站域辐射特征并基于圈层理论,以枢纽站域为核心,形成具有逐级辐射影响的多层级圈层结构模型,对平面、竖向和容量3个系统相关城市设计要素进行定性和定量处理,注重复合化的平面形态结构,提出刚性和弹性相结合的竖向分层引导,并依托圈层对开发总量进行控制,可提高枢纽地区地下空间城市设计策略的创新性、适应性、可操作性。