基于活力营造的产业园室外公共空间设计策略研究

——以阳光创谷·芯思杰武汉研发基地为例

郝蕾 陈宇轩 HAO Lei CHEN Yuxuan

近年来,随着社会经济的快速发展及众多产业的振兴,我国产业园建设量增加,发展态势持续向好。产业园室外公共空间作为园区的重要组成部分逐渐走进人们视野,成为园区空间特征的重要体现和城市公共空间的延伸。然而,许多产业园的室外公共空间在活力营造上略显不足,存在空间尺度失调、人性化设计缺失等问题。以阳光创谷·芯思杰武汉研发基地为例,从城市设计和园区内部规划两个层面探究室外公共空间的活力营造策略,为今后的产业园设计提供参考。

产业园区;活力营造;室外公共空间;设计策略

1 活力营造概述

1.1 内涵

“活力”意为旺盛的生命力,是对动态对象活跃程度的描述,形容事物在行动、思想、表达上的生动性。“活力”一词最初应用于物理和生物学科领域,后逐渐在其他领域大量应用,拥有了更加丰富的内涵。凯文·林奇认为“活力”是一个聚落形态对生态要求、生命机能及人类能力的支持程度,他提出的都市空间形态质量五大评定指标包括活力、感受、适宜、可及性和管理,其中“活力”指标被列在首位。简·雅各布斯认为需从城市的街巷着手研究城市活力,不同场所之间的融合形成城市生活的舞台,正是人与人之间交往活动的多样性使城市空间拥有无限活力。

就产业园而言,“活力”表达的是产业园内空间场所的吸引度在使用者身上反映出的空间生动感。产业园的室外公共空间承载着园区社会、生态的发展,是工作人员进行工作、生活、休闲等社交活动的重要场所。本文从社会学角度出发并结合既有研究,将产业园室外公共空间的“活力”定义为:产业园室外公共空间范围内,使用者和场所共同组成的能让空间产生功能交集且频繁进行活动的能力。

1.2 构成要素

“活力”概念涉及3个构成要素,即人、场所、行为活动。人是活力的产生者,也是场所的使用者,是产业园室外公共空间活力营造的前提;场所是活力产生的载体,包含实际的空间环境及适应不同类型人群的空间功能;行为活动是使用者内心想法的外在表现,是使用者对所处场所的环境刺激作出的反应,是活力的直接表现形式,也是场所生命力的体现方式,深入研究使用者行为活动特征,是活力营造的重要途径。人作为活力产生的主体,创造行为活动,而行为活动强化了场所感,场所又进一步吸引活动的人。人与场所是活力产生的基础,而行为活动则是活力的直接表现,人、场所、行为活动3个构成要素相互制约又相互依存。

1.3 营造方式

产业园室外公共空间的活力营造方式可从3个层面考虑,即城市设计层面、规划设计层面和建筑设计层面。城市设计层面,可使室外公共空间向城市空间、全体公众全时段开放,与外部城市空间建立紧密联系,本着完善城市、服务城市的初衷构建完整的城市活力环;规划设计层面,可通过组团式的布局方式、立体化的交通流线组织、模糊的公共空间界面提升室外公共空间的渗透性、可达性、可视性,通过丰富的城市天际线提升园区的可识别度,引入城市人群;建筑设计层面,可注重入口广场、庭院、架空层、屋顶、露台等空间节点的塑造,在办公功能的基础上为使用者提供更多有温度、有活力的弹性交流空间,鼓励办公人员走出室内与空间对话。本文以阳光创谷·芯思杰武汉研发基地为例,着重探讨城市设计与园区内部规划两个层面。

2 项目概况

阳光创谷·芯思杰武汉研发基地项目位于湖北省武汉市江夏区,北邻汤逊湖,南靠八分山、青龙山、大花山形成的环状山脉,属江夏城市客厅三大板块之一的企业研发板块,与江夏CBD隔湖相望,相互呼应,城市四环穿过场地西南侧,周边资源优越。占地面积约66211m2,计容建筑面积约113588m2,地下建筑面积约34000m2,容积率约1.7,建筑密度约33.8%。设计在满足使用功能的同时与湖景呼应,并在此基础上完善城市功能,与城市周边资源共享,从城市角度出发,尊重城市,尊重场地,为园区乃至城市打造一处有活力的室外公共空间。

3 设计方案

3.1 功能布局

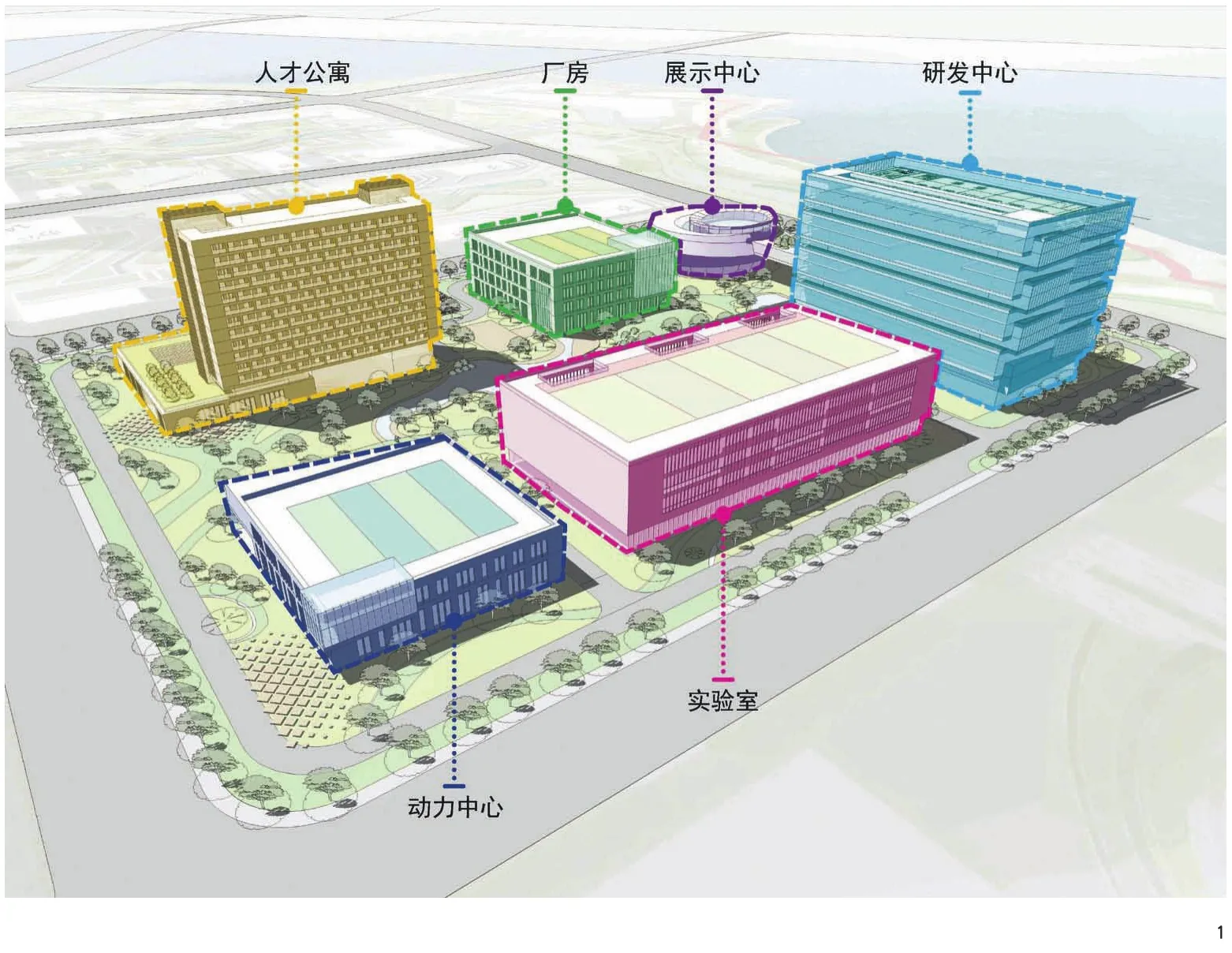

方案包括地上、地下2个部分,地下部分主要包括停车场和设备用房,地上部分根据功能可分为研发、展览、生产和配套四大类,主要设计内容包括研发中心、实验室、动力中心、展示中心、厂房、人才公寓及食堂等(见表1)。

表1 地上部分功能划分及面积指标

研发中心、实验室、动力中心、展示中心4栋建筑通过地面交通及空中廊道相连,形成功能联系紧密的L形组团,布置于场地东北、西北侧,两侧均朝向汤逊湖,毗邻沿湖景观带,享有良好的景观界面。人才公寓和厂房以独栋、散点的形式分别布置于场地南侧及西南侧(见图1)。

1功能布局

3.2 交通结构

园区采取“人车分流”模式,设置外环式车行道路,且园区的地下车库出入口靠近车行主入口,使车辆驶入园区可快速到达地下停车场,避免对地面人流造成干扰。场地共设2个车行出入口,分别位于阳光四路和阳光五路。人行出入口共2个,分别布置于创谷三路与创谷四路。在园区开放式布局及“步行优先”理念下,形成与各建筑组团联系紧密、便捷性和可达性较高的步行道路系统。步行系统结合内部景观布置,人们在行走过程中既能观赏大尺度的中央景观,又能体验小尺度的庭院景观,具有较强的趣味性与观赏性。

4 城市设计层面:室外公共空间活力营造策略

4.1 增强与城市的联系

4.1.1 向城市空间开放

该项目为江夏区阳光创谷重要板块之一,其室外公共空间不仅服务于园区内的工作人员及外来办事人员,也致力于为城市周边全体公众服务。为便于城市公众自由进入并自发参与活动,园区与周边项目采取整体式规划,形成商务休闲广场与小组团内院结合的景观布局模式,各组团内院景观向城市伸展、蔓延,形成环形活力轴,室外公共空间以整体的形式紧密联系各组团。

4.1.2 与城市景观对话

园区内景观带向城市开放,并与城市沿湖景观带相互渗透(见图2)。主要功能建筑充分考虑周边景观的观赏价值,通过视线分析确定园区与湖景之间的呼应关系。建筑采用延展式形体,增大开间距离,尽可能增加观景界面。在沿湖一侧布置室外研讨、交流等优质的非正式空中办公空间,呼应城市景观的同时增加园区自身活力。

2沿湖建筑鸟瞰

4.2 构建产城结合的活力体系

城市活力代表城市的生命力,方案从城市角度出发,秉承完善城市、服务城市的初衷,致力于打造人性化的办公园区。以“活力营造”为出发点,将园区内的环形活力轴与汤逊湖沿湖景观带结合,构建完整的城市活力环。在营造绿色、健康、高效的办公园区的同时,也对城市的活力营造起到积极的促进作用。

5 园区内部规划层面:室外公共空间活力营造策略

5.1 相互渗透的公共空间界面

人是园区活力的内在构成要素之一,而园区的公共空间界面对人流引入具有重要作用,故公共空间界面的塑造对园区的活力营造具有较大影响。项目的公共空间界面设计充分考虑空间渗透性,主要体现在园区边界与城市空间的渗透性及园区内部组团之间的渗透性。各建筑虽然采取实体分隔、相互独立的布局形式,但是联系紧密,主要功能空间通过廊桥进行串联,并在各建筑间设院落式的园林景观,模糊空间界面关系,打破僵硬的界面划分,提高了室外公共空间的渗透性及融合度,使相邻组团的人群活动交融性更强,更利于场所的活力营造(见图3)。

3园区规划布局

5.2 互动的环形活力轴与中央景观带

将各组团内院景观向城市伸展、蔓延,形成环形活力轴,以环形活力轴为纽带,以中心休闲广场为中央景观带,打造整体感强、层次丰富的室外公共活动空间,促使使用者产生多类型的行为活动。通过全时段向园区办公人员及城市公众开放,提升室外公共空间的可达性及实用性,在办公空间的基础上为人们提供更多有温度、有活力的弹性交流空间,鼓励人们走出建筑与室外空间进行对话,丰富空间活动类型,实现活力营造。

5.3 融景入园的活力景观界面

从“融景入园,自然生态”的角度出发,呼应城市空间要素,在基地内部塑造丰富的景观空间以作为汤逊湖景观带的延伸。园区景观空间层次丰富,以中央景观带为核心,建筑之间嵌入院落式景观,在露台点缀小面积景观空间,三者之间渗透融合、相辅相成。在景观设计中,尽可能考虑周边空间“感受”,将室外公共空间节点,如绿化、架空层、亲水平台等进行整合设计。其中,园区人行道结合3个层次的景观空间布置,创造出不同的行走路径,使偶然性的交流在连续性的室外景观空间中发生。使用者在行进过程中始终享有良好的景观界面,既可在架空平台、办公楼内部、景观桥等位置“远观”,也可在地面层“近赏”。使用者与室外景观空间多角度、趣味性的互动对园区活力营造起到积极促进的作用。

6 结语

在产业园建设中,园区室外公共空间的活力营造是重要的一环。本文分析园区“活力”的构成要素,总结城市设计、规划设计与建筑设计3个层面的活力营造方式,以阳光创谷·芯思杰武汉研发基地为例,着重从城市设计和园区内部规划两个层面探讨产业园室外公共空间活力营造策略。在城市设计层面,增强与城市的联系、构建产城结合的活力体系。在园区内部规划层面,通过打造相互渗透的公共空间界面、互动的环形活力轴与中央景观带、融景入园的活力景观界面促进园区活力体系的构建。

——以河北省涿鹿县为例