姓名的人类学研究

纳日碧力戈?左振廷?毛颖辉/著 ?韩艳丽/译

姓名についての人類学的研究

摘 要:姓名是一种分类系统,在社会交往中形成,和社会实践密不可分,具有丰富的文化底蕴和重要的社会功能。姓名是一种物象,不仅有“物质外壳”,也有社会意义;不仅用来指称,也描述特征。它是象似、标指、象征的一体交融。姓名的人类学研究涉及社会分类、社会记忆、政治操控、经济和政治交易、国家治理,也涉及如何造就和培养社会人。

关键词:姓名;人类学;皮尔士理论;社会分类;姓名政治

一、姓名的所指和意义

不同的文化有不同的姓名特点,有的文化偏重姓名的“音响”,有的关注姓名的意义,还有的讲究姓名的字形。不过,英国哲学家穆勒说名字是没有意义的标记,他区分“外示”(denotation)和“共示(connotation),前者表指称,后者表意义。他指出,专名涉及所指对象本身,不涉及特征。例如,达特茅斯(Dartmouth)可能是由于建在达特河口而得名,但是在该河口被泥沙淤积或者河流改道之后,达特茅斯依旧是达特茅斯,不受影响。穆勒因此认为,名字用词本身的含义不会和所指对象的特征挂钩。德国哲学家弗雷格(Gottlob Frege)的立场相反,认为专名有所指,也表达意义。他根据语言专名的指称(bedeuten)功能和表义(ausdrucken)功能,认为两个专名的所指对象虽然 相同,意义却不一定相同;两个专名的意义相同,其所指对象必然相同。

弗雷格认为,虽然等式a=b和a=a具有相同的所指,但它们有不同的认知价值,即它们有不同的意义(sense)。也就是说,a与b所指的客体相同而意义不同。同样道理,人们根据时间把金星分别称为“晨星”(Morning Star)和“暮星”(Evening Star),二者虽然同指金星,但意义有不同,即“晨星”等于“暮星”,在经验上是真实的,但是它并非逻辑上的自明之理。与弗雷格同时代的英国哲学家和逻辑学家罗素(B. Russell)在承认专名有意义的前提下,认为对应客体的词义代表这个客体,这个被意指的客体,就是该词的意义。同样,“专名的意义即其所指称的客体”。哲学家长期关注事物和专名之间的模糊关系。克拉提鲁斯秉持自然语言观,认为每一个事物都有自己的“正名”,即命名不是任意性的,事物的名字要符合事物的特性或特征。赫尔墨吉尼斯则持相反观点,认为名与物之间的关系是约定俗成的关系,不存在内部关联。苏格拉底既不同意克拉提鲁斯的观点,也不同意赫尔墨吉尼斯的观点,他指出政治因素在命名活动中所起到的重要作用。苏格拉底反驳赫尔墨吉尼斯关于任何人都有权决定自己名字的说法,说奴隶既不能为自己取名,也不能为主人取名,也就是说并非每个人都有权为自己或者他人命名。

中国的名实之争可以追溯到战国时代,主要是孔子的“正名”说和墨子的“取实予名”说的对立。《管子·九守》篇提出“名生于实”“循名而督矣”“按实而定名”和“名实当则治,不当则乱”的论述;也就是说,名词、概念和称谓之类(名)本为客观事物(实)的反映,前者随后者的出现而出现、变化而变化(“取名予实”);但是,在另一个方面,反映新事物的“名”一经确定,便有“循名责实”的功能,促进“识物”和“成事”。

公孙龙《名实论》中认为:“天地与其所产焉,物也。物以物其所物而不过焉,实也。实以实其所实(而)不旷焉,位也。出其所位,非位,(而)位其所位焉,正也。”他又说:“夫名,实谓也。知此之非(此)也,知此之不在此也,则不谓也;知彼之非彼也,知彼之不在彼也,则不谓也。”在他看来,世界万物属客观实在,都有各自的位置。名为物称,二者不符,则名不副实,不用;否则,“不当而当,乱也。”公孙龙在《白马论》中提出“白马非马”的观点:“马者,所命名形也;白者,所以命色也;命色者非命形也,故曰:白马非马”;即“马”表形,“白”表色,“白马”为二者结合,因而“白马非马”。他混淆了通名与类名、一般和个别的关系,混淆了概念的不同层次。赵国的荀子在《正名》中阐述了名词约定俗成的思想。他认为,“名无固宜”“约定俗成为之宜”,即名实关系并非原生,而是“约定俗成”,根据人们的交流习惯积累而成。姓名受社会历史习惯制约,一旦社会接受了它,便不由个人任意改动。

姓名指称所指对象,也表示与所指对象有关的社会脉络。塞尔(John Searle)认为姓名的意义要通过上下文或者社会脉络来捕捉,称为“描述性后援”(descriptivebacking)。克里普科(SaulKripke)不同意塞尔关于上下文信息可以解释姓名意义的观点,认为专名属于“严格的指示词”(rigid designator),“尼克松”也好,“金星”也好,终究还是“尼克松”和“金星”,并不因为有上下文信息而有所改变;上下文信息只是帮助人们对个人定位,姓名的指称对象没有改变,依然如初。

不过,克里普科把人名和天体名不加区分地归入同一个类别,对于命名和呼名不做区分,显得有些草率,因为从民族志材料看,不同文化群体对于姓名的本体论认知可能有所不同,只有通过充分的民族志比较,才能推出关于姓名或者专名的普遍理论。里柯把命名视为言语活动,认为词汇意义是开放的,指向经验世界;词汇受语法制约,只有服从具体语言系统的自指逻辑(self-referentiallogic),才能有意义。威爾逊(S. Wilson)、尼克莱森(W. F. H. Nicholaisen)和霍兰(T. H. HollandJr.)也都把命名作为言语活动来研究,认为专名(姓名)是语言编码的一个组成部分,有较大的信息量;它们不仅仅指向自己,还在语法的支配下具有词汇的社会意义。

二、姓名的三元构成:皮尔士理论观照

姓名的构成包括“物象”,包括“意义”,更离不开交流;交流把物象和意义融为一体,通过命名活动,形成物化的意义过程。

如果我们把姓名看作是典型的指号系统(semiotic system),就有必要试用皮尔士的三元理论分析它的构成。皮尔士指号理论中比较可操作的是以象似(icon)、标指(index)、象征(symbol)为代表的指号三元。象似表质感,含直觉,与所指对象有相似关系(resemblance),如本人和本人照片之间的关系;标指是“他指”,含因果,与所指对象有顺接关系(contiguity,又译“毗连关系”),如烟和火的关系;象征表约定,含任意,与所指对象有约定俗成关系(convention),如人类语言词汇中的绝大部分,英语把“树木”叫“tree”,俄语叫“dereva”,韩语叫“namu”,蒙语叫“mod”,其中并无因果关系。

总体上看,象似具体,象征抽象,标指居中;象似如“形”,象征如“神”,标指如“气”。形气神互不割裂,三元交融,是日常生活中的常态。

人类学者大都承认姓名本身的物感物觉,承认其物性;他们承认姓名的社会意义和精神价值;他们也承认命名仪式和姓名使用的“他指”作用,强调其中的过程和协商、不确定的随机性和开放性。这样,我们就容易引入皮尔士的三元指号理论,将姓名划分为象似、标指、象征三个互有叠加的部分,从姓名本体、姓名语用、姓名象征三个方面加以观察分析,使姓名理论有所创新。

姓名象似性集中表现在“物性”上,如列维·布留尔认为,人名不仅是分类系统,它还是人本身,它就是人;名字是人格,就像人的眼睛一样。在世界各地都存在“以形补形”的象似观念,如我们熟知的“吃核桃补脑”“吃血肠补血”之类的说法。

……那些十分流行的食人风俗以及用人作祭祀的仪式(例如在墨西哥)说明了这一点。心脏、肝臟、肾脏、眼睛、脂肪、骨髓等等都给凭空添上一种能对那些吃它们的人发生这样或那样作用的能力。身体的孔窍、各种排泄物、毛发、指甲屑、胎盘、脐带、血液以及身体的其他液体组成部分——所有这一切都给派上了某种巫术的用场。

列维·布留尔引述格罗特关于中国传统上的偶像崇拜和灵物崇拜。

例如,一个年青寡妇能够从她丈夫的泥土塑像那儿受孕生孩子;肖像变成活人;木制的狗可以跑;纸作的如马一类的动物能象活的动物一样行动;一个画家在街上看见了一匹某种颜色的、伤了一条腿的马,就认出了它是自己的作品……从这里很容易转到在中国极为流行的一些风俗,如在死者的坟上供纸糊的兽像,烧纸钱,等等。

同样,在一些民族志记述中,人名也是具象、神圣的东西。印第安人把自己的名字看成是类似于眼睛或牙齿的身体部分,对其名字的恶用会带来伤害;在西非沿岸的民间信仰中,人名与人体有关,可以借助人名来伤害敌人。因此讳名制就显得格外重要,人名不能随便说出去。这条规矩对于动物也同样适用:散塔尔人(Santals)在狩猎虎豹时,说“猫”,不说虎或豹;契洛基人被响尾蛇咬伤时,只说“被刺花李刺破了”,为举办仪式而打死一只鹰时,只说“打死了一只雪鸟”,“这样做是为了要瞒过响尾蛇和鹰的魂”。清雍正年间,礼部侍郎查嗣庭任江西考官,取《诗经》“维民维止”一句为试题,有人状告试题第一字“维”是“雍”字无头,第四字“止”为“正”字缺首,是暗喻雍正皇帝脑袋搬家,查嗣庭因此遭到屠尸枭首;乾隆年间,广西学政内阁学士胡中藻以《易经》“乾三爻不象龙”为试题,试题第一字“乾”、末一字“龙”与“乾隆”同字和同音,有人告他攻击圣上,不仅“乾”与“龙”(隆)被分开,而且“不象龙(隆)”,暗示当朝皇帝分尸断首,这位学政因此遭到满门抄斩。

“文革”时期,所谓“走资派”的名字被“头朝下”倒过来写,上面还划上八叉,就是对汉字姓名的象似性特征“做手脚”,让姓名拥有者受伤害,让“革命群众”痛恨他(她),是“批倒批臭”的手段之一。当然,把革命领袖的名字写错,缺横少撇,白字少字,都属于政治问题,甚至是“刑事犯罪”,是“现行反革命”。

象似与标指几乎是孪生兄弟,象似中隐含标指,标指离不开象似:“烟”下有“火”,见烟知火。《汉书》提到汉字六书时提到象形、象事、象意、象声、转注、假借,其中象形、象事、象意、象声都有“象”,即“象似”:象形者,“画成其物”,如“日”“月”;象事(指事)者,视而可识,如“上”“下”;象意(会意)者,“比类合谊”,如“武”“信”;象声(形声)者,取譬相成,如“江”“河”。象意和象声已经具备足够的标指要素:“酒”字,把酿酒器皿“酉”和“水”放到一起,结合成“酒”,有前后逻辑关系;“江”字,把表意形符“氵”和声符“工”放到一起,结合成“江”。此外,象事本身也具有会意、指事的成分。汉字丰富的象似和标指特征,使汉人姓名独具特色。

中国古代命名法以“音形义”为本,象似、标指、象征兼顾,是后人取名的重要依据。清人王引之著《春秋名字解诂》,总结春秋命名法为五体六例。

五体为:

1.同训,即同义互训。如鲁颜回字渊,晋蔡黯字墨。

2.对文,即反义相对。如晋阊没字明,楚公子黑肱字子皙。

3.连类,即连义推想。如鲁南宫括字子容,楚公子侧字子反。

4.指实,即连义指实。如郑然丹字子革,因古代皮革多用丹染,由丹想到“革”。

5.辩物,即辩物统类。如鲁孔鲤字伯鱼,楚公子鲂字子鱼,因鲤、鲂同属鱼类,故字为鱼。

六例为:

1.通作,即同音藉读。如楚项藉字羽,藉为鹊之假借字,皆有羽之属,故字羽。

2.辨讹,即变通。如高字为克,狄字为秋。

3.合声,即联诵。如“成然”,联读为“旃”。

4.转语,即近义互训。如结字子期,达字子姚。

5.发声,即加前缀作发声衬词。如“不狃”通“狃”,“无畏”通“畏”。

6.并称,即复取前名。如“乙喜”字“乙”,“张侯”字“张”。

根据萧遥天的研究,中国汉字独体为文,合体为字,合体字占全部文字的90%,其中75%是合体形声字,15%是合体会意字。传统汉人姓名充分利用汉字标指性的合分特点,独体由合体析出,又能保持与原有合体的逻辑关联,形成用来生成姓名字号的特有规则:

1.名为姓的省文:古人有伊尹,宋人有陈东,清人有阮元,今人有盛成、聂耳、罗维、何可、翁羽。

2.名为姓的增文:古人有王匡,今人有林森、于吁。

3.名为姓的分文:今人有舒舍予、许午言、董千里、雷雨田、张长弓、何人可、李木子、林双木、杨木易。

4.字号为名的分文:宋人有谢翱,字皋羽;明代文豪章溢,字三益;画家徐渭,号田月道人;徐舫,字方舟;傅恕,字如心;宋玫,字文玉;清代尤侗,字同人;程嵋,字眉山;姚椿,字春木;郑重,字千里;李楷,字皆木;汪价,字介人;蒋伊,字尹人;吴筠,字竹均;毛奇龄,字大可。

中国传统知识阶层取名时会利用汉字的形体和笔画特点,注意肥瘦得当,长短搭配,虚实合理。从字形看,“圆”“胖”属肥,“小”“千”属瘦,“申”“竹”属长,“四”“土”属短,“门”“口”属虚,“尊”“福”属实。因此,取名时,“肥”字要和“瘦”“长”字和“短”字“虚”字和“实”字要搭配,取其“中庸之道”,暗示“致中和”的价值观。

港台和海外华人多用“姓名五格”,体现汉字笔画和中国民间占卜术的结合,以笔画数的意义标指阴阳五行的世界观。五格包括天格、人格、地格、外格、总格,其中天格为姓的笔画数加一(单姓)或者姓的笔画之和(双姓),为祖上所传,永世不变;人格又称“主运”,是姓名之灵,为单姓或者双姓第二字之笔画加单名或者双名第一字之笔画之和;地格为名字之笔画数总和,又称“前运”,左右吉凶福祸;外格为姓名剖象两端字笔画数之和(包括假成格),又称“副运”,辅援主运的重大部分以及本人的社会交际关系;总格为所有笔画的总和,又称“后运”,主晚年命运。

根据五格剖象法,三才(即天格、地格、人格)的配置是否得当,关系到相生相克的布局,决定着个人事业的成功率。若姓名拥有者的人格为3、5、6、11、13、15、16、21、23、24、25、31、32、35、37、41等数,而且与天、地两格相和谐,他(她)将幸福,事业顺利,婚姻美满,有富贵双全之命;若姓名拥有者的人格为4、9、10、14、19、20、22、34、44等数,则为凶数,他(她)经受苦难和挫折,身处逆境、甚至患病招致非命。易染病,易遭谤,事业上亦难有建树。

此外,凡人格为7、8、17、18等数者,一般意志坚强,能于逆境中成功,惟个性生硬,得罪人多;凡人格为27、28等数者,为人欠谦虚,易染病,易遭谤,事业上亦难有建树。

从目前人类姓名制度的总体发展观察,仅就构成姓名的语言材料来说,象征相对于象似和标指的比重大,属于主流。这是因为有文字的人类社会绝大多数使用拼音字母,“语料”的约定俗成特点十分突出,相应的姓名语言系统也以约定俗成的象征性为主,词汇意义和社会意义远比词汇的笔画和形体重要得多。例如,蒙古人的名字“巴特尔”,用回鹘式蒙古文拼写也好,用西里尔文拼写也好,用汉字转写也好,对其词汇和社会的意义影响不会太大;欧美人为婴儿取教名,关注的是其中的宗教含义和宗教仪式,字形和发音并不那么要紧。在当代中国大陆,在全球化和网络化的推动下,大众文化发生了日新月异的变化,年青一代的姓名文化也不例外,他们对于姓名意义的重视超过对于形体和音色的重视。总的说来,80后父母喜欢给自己的孩子取个性的名字,如“木可”“子夫”“从墅”“钺勋”等等。根据1985年对七省市姓氏和人名用字的一项统计分析,人名用字频度最高的6个字是“英”“华”“玉”“秀”“明”“珍”;到2010年,根据一项对“80后”和“00后”人名的抽样对比分析,“80后”人名高频用字的前6个是“华”“娟”“霞”“丹”“丽”“芳”,而“00后”的前6个字是“怡”“龙”“宇”“欣”“文”“雨”。

从人名用字的变化可以看出,从上个世纪80年代到本世纪10年代,尤其是在改革开放的潮涌中,社会思想观念发生了变化,人们逐渐突破人名传统用字,同时也为了避免重名的麻烦,转向使用比较时尚具有个性的名字。

三、姓名与社会分类:人类学的传统研究

在社会人类学传统中,莫斯(M. Mauss)、列维布留尔(Lévy Bruhl)和列维斯特劳斯(Lévi Strauss)对姓名与分类的关系做了研究。他们认为,姓名不仅区分个人,还把个人划分为群体。莫斯指出,氏族社会把人们分门别类地归入固定的姓名世界,就像戏剧里的面具,姓名关系到 具体的仪式性义务。欧洲人名涉及性别、亲属、阶级、婚姻、族属和宗教;在许多社会,身份变化要更名,在亚马逊和马达加斯加有“从子名制”;非洲努尔人在获得出生名(birth name即“真名”true name)之后,还会接着获得“父名”(patronym)、“母名”(matronym)、“从子名”(teknonym)、“族颂名”(clan praisename)、“牛名”(ox-name)和“舞名”(dance name);菲律宾Ilongot人有出生排序名(birthorder)、小名(childhood name)、友名(friendshipname)、外号(nickname)、从子名和从死者名(necronym)。一方面,姓名可以反映社会性别、亲属关系、阶级、婚姻、族性和宗教信仰;另一方面,姓名本身就是社会分类,换名标志着社会身份的变化,命名活动起到协调社会关系的作用,呼唤相应的社会义务,具有施为功能(performativity)。列维·斯特劳斯指出,人名有两种极端类型:

在一种情况下,名字规定被命名的个人属于一个预定类别;在另一种情况下,个人通过命名可以自由创造,借助被命名者表达自己的主观性。不过,从本质上说,命名者在为被命名者归类,同时也为自己归类。“为他人命名,从而为他人分类,也是为自己分类:命名者总是处在与被命名者相对的位置上,他在为被命名者命名时,要具有自己相对的身份、地位,要明确自己在社会结构中的特定位置。”

格尔茨在《巴厘的人、时间、行为》一文中,详细描述了巴厘人的人名和称号制度,并称之为“定位符号秩序”(symbolic orders of person-definition)。巴厘社会的人名和称号分六类:个人名、排行名、亲属称谓、从子名、地位称号、公号。婴儿在出生后的第105天获得个人名,终生拥有,不大公开使用;胎儿不管生死,都会自动得到排行名:Wayan是老大,Njoman是老二,Made(或Nengah)是老三,Ktut是老四,从老五开始再次使用Wayan,以此类推,周而复始;亲属称谓属于“夏威夷式”(Hawaiian),輩分是唯一重要的分类标准,兄弟姐妹及堂表兄弟姐妹都被归入一类,使用同样的称谓;多数巴厘人用从子名互称,夫妇的头胎一经命名,他们就被称为“某某爹”“某某娘”,直到他们的长孙或长孙女被命名,这时他们又被称为“某某爷”“某某奶”,子女和孙子女把夫妻联系在一起;地位称号是继承性的,可赢得象征性的尊敬,并无特殊作用;公号由那些负责公众领域特殊义务的人获得,和种姓有关,也涉及本体论的宗教哲学,表达“位置”“地方”“座位”等意义。中国也有丰富多彩的排名制,除了汉族以外,在少数民族中也大量存在。

仅举傈僳族和佤族为例。傈僳族人通常有两个名字,一是个人名外,一是排行名。这种排行名有预先排好的结构,个人出生前就已经有排行名“等”他。傈僳族的男女排行名有八个。

佤族也有类似的取排行名习俗。佤族人名分两部分,第一部分为排行名,第二部分为生辰名。第一部分表示性别:男性排行依次为“艾”(老大)、“尼”(老二)、“沙姆”(老三)、“赛”(老四)、“奥”(老五)、“洛克”(老六)、“加特”(老七)、“伯特”(老八);女性排行依次为“叶”(老大)、“依”(老二)、“阿姆”(老三)、“欧克”(老四)、“雅特”(老五)、“佛”(老六)、“依普”(老七)、“午”(老八)。第二部分 取自天干:根据佤族的历法,每天都有一个固定的可供取人名的日期名,即甲日、乙日、丙日等等, 十天为一个周期,循环使用。这样,出生在甲日的人,其名字的第二部分,称为“甲”;出生在庚日的 人,其名字的第二部分,称为“庚”。汉族的世代排名制是典型的宗族分类体系,以文字形式来规定长幼尊卑、上下有序。

例如,南宋名儒朱熹家族第16到第35代的字辈为:“一、守、三、志、长、惟、以、有、必、香、恒、从、谦、受、益、家、积、善、能、昌”;当代著名诗人萧三的族谱上的字辈为一首五言诗:

自嗣宜百世,福庆永昌宁;

常守仁又礼,智信绍贻经;

克俭师先训,效伦启后型。

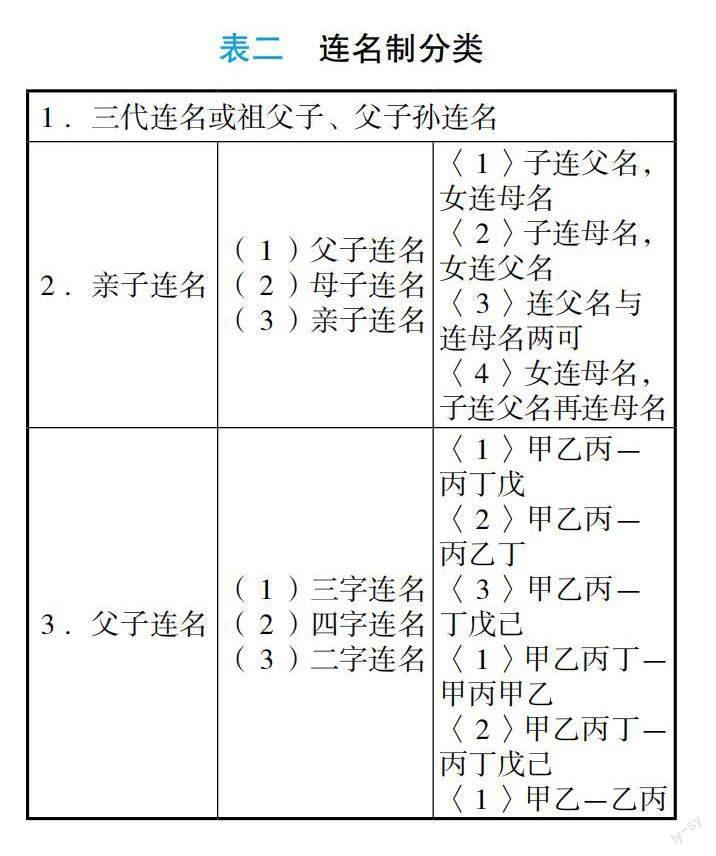

1930年代开始,以丁文江《爨文丛刻》为先声,中国学者对古籍上记载的连名制进行现代意义上的跨学科比较研究。凌纯声认为父子連名制是东南亚古文化的特质之一,并对连名制作了如下分类。

凌纯声认为排名制源于连名制,连名制源于从名制,“亲子从名制是连名文化的原式;父子(包括母子和亲子)连名制是本式,世代排名是变化。”连名制有助于记忆族谱,区分人名,兼顾了亲族分类和个体区分,是用姓名对社会分类的基础。罗常培认为藏缅语族普遍实行父子连名制,其研究可以补充体质和语言的研究,断定分支亲属关系,解决族属问题。罗常培也认为父子连名制可以帮助记忆,因为有关少数民族大多没有文字,“顶针续麻”式的连名制可方便记忆,可推祖归宗,分辨世次,也可以解决族属问题。他也有自己的连名制

分类:

1.甲乙丙-丙丁戊-丁戊己-己庚辛

例如:恩亨糯-糯笨培-笨培过-过高劣

2.甲乙-乙丙-丙丁-丁戊(代表相同的嵌音——原注)

例如:龚亚陇-陇亚告-告亚守-守亚美

3.甲乙丙丁-丙丁戊己-戊己庚辛-庚辛壬癸

例如:一尊老勺-老勺渎在-渎在阿宗-阿宗一衢

4.甲乙-乙丙-丙丁-丁戊

例如:阿·阿良-阿良阿胡-阿胡阿烈-阿烈阿甲

杨希枚集亲子连名制研究之大成,提出较凌纯声更为缜密的论证,认为汉族姓名起因之一是连名制,排名制在姓名制之后出现:“联名的两个名字之一既固定不变,不再联亲名,从而失去原来辨别行辈的功用,因此就得再加一个排字,才能维持这种功用。于是在形式上排名的姓名便必须是三分组织的,包括三个语词或字。”在他看来,连名制在形式上接近排名制,是一种“限于直系 同辈无男女之别的小排行――小排名制”,所不同的,就是兄弟排名要讳用亲名,而连名要亲名,因此连名是“更具功能的排名”。

杨希枚发表《联名与姓氏制度的研究》一文,讨论中国少数民族连名制与姓氏制度的演变关系,探讨汉族的姓氏制度与春秋时代“孙以王父字为氏”的制度。他认为连名制在欧、亚、非各洲均有广泛分布,与姓氏制度存在演变关系,二者并行演化,在各民族中呈现类同现象。杨希枚提出,“孙以王父字为氏”的制度是现代汉族固定姓氏制度的来源之一,对于罗常培“孙以王父字为氏”的制度不能与连名制强为比拟的说法,及其“应属祖孙历代同依一字排名的‘世代排名制”的观点,提出商榷。作者认为,世界各地的连名制及姓氏制度,在形态与演化上有明显的类同性(similarity),这应当是并行演化(parallelism)的结果,虽然在较小区域内不能排除传播的可能,因为人类具有适应环境的共同心理,“尤其是为了要表示个体的血缘亲系而联称父子或母子的名字,这种命名制也显属是极自然且轻而易举的创造。”作者进一步指出,连名制向固定姓氏制度的转变,与族群的迁徙和与异族群的接触有关。“因为所谓姓氏即以示别于异族的一种标识。”

四、社会记忆、社会人、社会性别与命名

人类学家曾经研究命名制和文化尤其是亲属制之间的关系,例如贝特森(Gregory Bateson)指出,在新几内亚的塔特穆勒人(Tatmul)社会,命名制是整个文化的理论镜像,反映了文化的方方面面。然而,随着1960年代至1970年代盛行的结构-功能主义和结构主义失宠,这种把命名制和其他社会制度综合起来研究的方法不再受欢迎,以施耐德为代表的人类学家更是号召同行告别亲属制研究,因为这样的研究把“生物学”关系物象化(reify),而生物学本身也受到特定文化的制约。Maybury Lewis等学者是唯一的例外,这些研究亚马逊流域文化的专家试图超越继嗣论和联盟论之间的对立,把目光转向文化,转向人名和命名制,从中探索社会关系如何形成概念并生成的过程。巴西中部诸族把命名制和亲属关系作为交替性的社会组织原则,命名制和亲属关系互相强化、互相制衡。

1990年代,随着生殖技术的发展,学界恢复了对于亲属制的研究兴趣。妇女中将为人母者,以不同方式进行胎教,提前把腹内生命带入社会化过程。妇女在“生育自主话语”的激励下,希望为腹中胎儿甚至死胎命名;其他学者也以此为契机,扩大人名和命名研究的领域,继承和发展有关许多文化中命名同时涉及区分个人和划分群体的原有观点:死者通过命名重新进入生者的世界,成为活态社会记忆,Layne引用Laqueur的观点,把对于流产胎儿的纪念比拟为对于战争死亡者的纪念。

2001年美国遭遇“9.11”恐怖袭击,世贸大厦瞬间从地平线上消失,伤亡数字巨大,每天都会公布和更新生者和死者姓名,也有不少生死不明者。无名无姓地被掩埋是难以接受的;只有在死者的姓名被确认后,家人才好办理丧事。根据形貌和质感的象似记忆会受到种种交流限制。首先,每个人的象似性记忆侧重不同,各有特点,有人偏重视觉记忆,有人侧重听觉记忆,有人兼而有之,也有人更长于味觉、嗅觉或者触觉记忆,为了达成社会记忆上的“重叠共识”,就需要有象征性的姓名,以便把各种具象缩小和统一到可控范围之内。

其次,无论是古代和现代,即便是媒体发达的今天,“验明正身”离不开姓名,類似于“这就是×××”的指认决不可省略。再次,根据现代司法制度,法庭传讯、庭审宣判、案件存档等等也都需要有当事人的真实姓名。最后,在处处体现国家意志的当代文字社会,姓名有固定的拼写和翻译规则,直接和法律、外交、经济、保险、教育、人口和社会管理等等挂钩,涉及社会记忆的“国家标准”。

姓名方便社会记忆,也方便控制和改变社会记忆。在川滇蒙古人后裔中广泛流传《改为余记》的木刻版本,大致是说:元末蒙古军队败退川滇,明太祖洪武帝朱元璋派大军围剿,穷追不舍,元军中有鐵姓者为隐姓埋名,将“鐵”去掉半边,变成“金”,但“金”与“鐵”近,同属金属,仍然容易辨认,就把“金”字地下一横也去掉,变成“余”,这段“改鐵为余”的记载,让川滇蒙古人中的余姓保持自己是蒙古人后裔的社会记忆。在中国传统谱系中,用改姓易名的办法来改变社会记忆,是比较常见的现象。例如,中国历史上有少数民族入主中原,其间有部分汉人取少数民族名,希望通过改变姓名来调整社会记忆,建立新的政治认同,迎合少数民族统治者。据《广西岑氏族谱》载,本支岑氏家族原居南阳,其族谱称其祖先为周文王异母耀之子渠,后迁湖北、四川、浙江、广东、广西、贵州,其中广西一支从第八世到第十世用蒙古名:

八世

帖木儿长子

阿刺兰次子

怒木罕三子

阿刺辛四子

不花也先 五子

九世 野先 帖木儿之子

十世 伯颜 野先之子

这第八代到第十代的人都生活在元代,他们取蒙古名是为了适应当时的政治环境。

培养社会人要从婴儿做起,“栽什么树苗结什么果,撒什么种子开什么花”;用姓名来承载社会记忆,是各文化中人观(personhood)培养的关键内容。居住在中国西南的傣族实行阶段性多重人名制,一个人从出生到成人要经历多次命名,标志不同的人生阶段和人生事象,形成多重社会记忆。傣族多名制也标志了个人在不同人生阶段上身份的变化,记录其社会地位的变化。根据传统,傣族平民人家有了孩子以后,男孩称为“岩×”,女孩称为“玉×”;贵族的新生子称为“召×”,意为“主”或者“官”;贵族的新生女称为“喃×”,意为“小姐”“公主”。傣族乳名有叫“章”字的,“章”字本义“秤、过秤”,因为孩子出生后要称体重,用与婴儿体重相当的盐巴祭鬼,避灾免祸,祈求孩子平安长大。按照旧傣俗,儿童长到八九岁时要入寺当和尚,一年以后废弃乳名,代之以僧名。入寺者还俗要取还俗名,平民在乳名前加“迈”字,意为“新”,表示本人已经入过佛寺。当过五级“督龙”(大佛爷、主持、长老)的人,其还俗名不联乳名,称“康朗龙”;当过六级“祜巴”的还俗者,称为“康朗挺”。格尔茨认为命名使自然人变成社会人:婴儿通过取名与他人的生活交织在一起,命名把它带入社会网络之中,命名者和被命名者从此有了“不解之缘”,从此嵌入社会记忆,或者避开社会记忆,命名者借助他人即这个被命名者表达自己的喜怒哀乐、兴趣追求和价值取向,被命名者也由此开始学习“修身养性”的做人之道。

命名过程同样也是社会人观得到再生产、再发展、再创新的过程,命名者和情景被命名者之间命名与被命名关系,会带上当下社会文化取向的特点,有助于更新“如何做合格社会人”的价值标准。在印度尼西亚的巴厘岛,亲从子名、祖从孙名的制度一次次对夫妻的社会地位重新定义,一次次更新他们的身份。一个人的称呼终生至少变换三次:个人名、从子女名、从孙子女名。格尔茨指出,从子名表示对于夫妻身份的确认,不是确认他们之间的婚姻,而是确认他们业已生育,是合格夫妻——夫妻通过生育子女、获得孙子女或重孙子女而紧密联系在一起,出嫁到夫家并不算数;只有当了父亲、进入“生育阶层”的男人才有社会地位,未婚男子不能参加村理事会。无子女者和有子女者分属不同阶层:“无子女者是依赖他人的小人物;某某之父是引导社区生活的积极公民;某某之祖父是提供韬略的幕后尊者;某某之曾祖父是半入神界、依赖他人的长者。”巴厘岛的从名制不以祖先为参照,而是以子孙为参照,属于“向下看”的文化特质,夫妻因子孙的生育而“不断成长”,生成逆向的社会记忆。

姓名不仅被用来产生和培养社会人,不仅用来“划分阶级”,也用来区分性别。在中国封建时代,士大夫阶级不仅有姓氏名字,还有其他多种称号,而平常百姓连取正式名字的资格都没有。根据清人俞樾《春在堂随笔》卷五:“元制庶人无职者不许取名,而以行第及父母年龄合计为名。”例如,在宋、元、清诸代的平民中可以找到李大、熊二、阎二、刘二、尹二、张三、李四、周三、董小七、刘十二等等姓名。封建社会的女性人名更加“一贫如洗”。首先,古代女子在家从父,出嫁从夫,无独立地位,在“男女授受不亲”思想的支配下,女名不得出闺门,唯有到涉及婚姻大事,才可让对方知道;

女子出嫁后,夫家对她的闺名秘而不宣。其次,古代女子出嫁称姓不称名,是避免同姓婚媾的一个措施;出嫁的女子以姓氏当名,直到近现代仍有陈张氏、郑李氏、梁洪氏的称法。如果需要进一步识别,就在姓前加国名和族名,如息姬褒姒;加地向,如东施、西施;加谥号,如文姜、敬姜;加排行,如少姜、叔嬴。在传统的中国社会,出嫁前的女子按照排行称为大女、二女、三女、四女或者大姐、二姐、三姐、四姐;出嫁后又依照丈夫排行称大嫂、二嫂,年长后称大娘、二娘,等等。传统女名中值得一提的是,唐代女子多称“娘”,前加数目字排行,如俞樾《春在堂随笔》所列唐开成五年往生碑女名有:徐十一娘、吕三娘、陈卅一娘、梁十一娘、郑大娘、高二娘、许三娘、宋十四娘、徐十二娘、徐三娘、朱十二娘、方二娘、姜三娘、沈十一娘、郑三娘、邵六娘、胡二娘、梅十二娘、张八娘、施十一娘、刘一娘、周三娘、黄二娘、王三娘、叶四娘、吴卅娘、江十一娘、黄三娘。

名以别男女,这是许多文化中常见现象。但是,民族志材料中毕竟存在“以名掩性”的个案,即所谓“跨性别人名”的现象。在近代也门王国,王族妇女出生时取闺名,长大时取男名,其背后的道理是,那些不得看到妇女身体任何部位的男人,也不可以称呼她的闺名,因为闺名是妇女身体的一个组成部分,不可随便违规暴露。妇女可以和那些按照伊斯兰法律不可以与之结婚的男人们(mahram)自由交流,但对于其他男人就有限制了:妇女和他们交流时必须使用自己的男名。根据当地传统说法,闺名就像女人的头发,想它说它会引起这些男人的非分之想;闺名就像凝视的眼光,能够透视女性身体。所以,取男名能够遮蔽女身,既可以表明自己出身名门,又可以和外界交流,還可以保持自己的作为女人的社会性别。“跨性别人名”把亲族内外勾连起来,既可以符合文化规则,也为自己划出一片属于自己的实践空间。虽然女性的闺名平常不出现在族谱中,但在死后却可以出现在墓碑之上,原来对于女身的保护就此结束,禁忌解除。

五、姓名政治、姓名犯罪和国家治理

康纳顿说:政治合法性在很大程度上就是按照特定设计来控制社会记忆。如果对此加以扩展,便可以说社会治理在很大程度上就是社会记忆治理,尤其是对于包括身体记忆在内的“物化记忆”的指导和掌控。德里达的“姓名政治”(onomastic politics)概念可用来比较两种政治:旨在边缘化、控制和奴役的姓名政治;旨在建立友谊、互相承认和用来纪念的姓名政治。福柯和巴特勒均 认为身体的“社会生活”始于语言生活,而德里达更是认为语言本身具有暴力,他和巴特勒都认为命名是暴力之源,因为它造成“个人缺场”;拉康把命名看作是两个主体之间就同一个对象达成的“协议”。命名和呼名对身体产生支配作用,把话语实践转化为物质力量,无怪乎人们对于姓名 “施暴”那么感兴趣。

南斯拉夫发生大规模民族冲突期间,敌对的塞尔维亚当局要求阿尔巴尼亚难民出境前交出所有官方身份证件,使他们失去在该国的合法居住权,让他们的存在非法化。同样,毁坏墓地和墓碑,能从记忆中抹去死者的名字,让他们非人化。2000年,以色列从南黎巴嫩撤军,穆斯林把神龛排位上南黎巴嫩军人的名字剜掉,因为他们是以军的合作者,这叫做“消灭死者”(killing the dead)。在中国文革时期,那些“走资派”的名字会被打上八叉并颠倒过来,好让他们永世不得翻身。

地名也同样充满政治色彩:以色列政府用圣经名重新命名地景,以抹掉巴勒斯坦的历史;自1977年利库德政府把1967年以色列占领的地区叫做Judea和 Samaria。推翻种族隔离制度后的南非,也开始全面推行部门名、街道名、建筑物名的“非洲化”。阿根廷所称的马尔维纳斯群岛英国叫福克兰岛群岛;韩国所称的独岛日本叫竹岛;中国所称的钓鱼岛日本叫尖阁列岛。

在中国历史上,王朝统治者常以改姓削氏惩罚“叛逆”。南朝齐武帝(483-493)时,巴东王萧子响叛乱,兵败身死,被削属籍,改氏为蛸;隋炀帝大业九年(613),贵族杨玄感趁农民起义之机造反,兵败身亡,敕令改其姓为枭;唐垂拱四年(688),太宗子越王与长子李冲起兵,企图复辟李唐,事败后,武则天诏令削其属籍,改其氏为“虺”。中国的谱牒不仅能够凝聚宗族,还具有重要的政治功能。如魏晋时代特重门第,设官分职,必稽系谱;北魏时期按门第高低列次为选举格,称“方司格”。从系谱中除名是重大惩罚,即便人死了,也要将他除名。过去,查巴奇(今内蒙古阿荣旗查巴奇鄂温克民族乡)杜拉尓氏家族中有两个成员争夺女人,一个打死了另一个,家族长召集老人开会,决定将杀人者从家谱中除名,令其改姓,交地方官流放。从家谱除名无异于判处死刑。

姓名不仅用来“施暴”,也用来“施恩”,恩威并施是姓名政治的常用手段,家族成员尤其妇女是姓名治理的对象。《武林邵氏族谱》记载寡妇多人,她们因“守节”不嫁而获旨旌奖,恩准入祠,谱上有名,被定为宗法楷模,如:旌奖节孝阶公侧室陈太宜人,计守节二十二年;旌奖节孝五叔父林公侧室胡孺人,计守节二十八年;旌奖节孝六叔母陈太宜人,计守节五十七年;旌奖节孝林宜人,计守节三十三年;旌奖未婚守节孝郡母吴宜人,计守节十二年;旌奖节孝郑孺人,计守节十年。这种褒奖说明了中国封建时代妇女的依附地位。

人们的名字和身份还可以被偷、被卖,造成人与名的分离,可作为潜在的财产来交换社会价值甚至经济价值。在网络化、数字化和市场化的喧嚣中,姓名已经独立于人体,成为异化的对立面。身份盗窃已经成为市场经济的“副产品”,按照网络定义:“非法获取他人账号、密码,例如社会保障识别号码、驾驶执照号码或者信用卡号码,以此来假冒别人,是一种犯罪行为。这些信息可能会被用来以被害者的名义使用信用卡获得商品或服务,或者为盗窃者提供虚假的资格证书。”1990年代曾发生这样一件事:湖北省公安县申津渡镇的佃仁芳报考荆州卫生学校,成绩超过分数线9分,却没有收到录取通知书,谁知一年后写有“佃仁芳同学收”的成绩单寄到佃家。“原来,佃仁芳的姓名连同中考成绩和全套档案,竟被邻镇一何姓女生盗用!丑行败露,假‘佃仁芳被除名,真佃仁芳的学习权利是失而复得。”2004年,原湖南省隆回县公安局干警王峥嵘帮助其女王佳俊假冒高考成绩514分的同班同学罗彩霞,伪造罗彩霞的户口迁移证,进入贵州师范大学就读。真正的罗彩霞于次年考上天津师范大学,毕业时因王佳俊冒名顶替,不能办理毕业证和教师证。2009年10月26日湖南省邵阳市北塔区人民法院审理此案后认为,王峥嵘为了让自己的女儿上大学,不惜冒名顶替,伪造证件,这种行为影响了公安机关的户籍管理,“损害了国家机关的名誉和声誉”,造成不良社会影响,构成伪造国家机关证件罪,一审判决有期徒刑二年,“与原犯的受贿罪所判的有期徒刑三年刑罚数罪并罚,决定执行有期徒刑四年。”即便在某些传统社会,姓名也可以自成一体,有自己独立的“社会生活”。例如,在Orokaiva社会,姓名不属于死者,也不属于生者,而是在两者中间“穿过”,人属于名字,而非相反;姓名是自成一体的系统,有自己独立的社会生活,无论死者还是生者,谁都不能把它带走。名字具有如此重要的意义,以至于同名者具有互相继承财产的权力,他们之间的关系足以制衡亲属关系,如果亲属关系不能解决问题,它就要让位于同名关系。姓名不仅是经济交换的符码,还可以是王朝之间政治交易的“晴雨计”。高丽王朝与蒙古接触之前,崇尚汉族的衣冠制度,对于游牧文化怀有农业社会的优越感,根据高丽太祖遗训:“唯我东方,旧慕唐风,衣冠礼乐,悉尊其制……契丹禽兽之国,风俗不同,言语亦异,慎弗效焉!”然而,自从蒙古忽必烈汗建立元朝以后,高丽已经处于内外交困之中,蒙古屡次入侵高丽,随后高丽本身也陷于兵燹乱世,高丽王室被迫向蒙古请求臣附联姻。自1274年至1349年,共有九位蒙古公主下嫁高丽王室,“王室间的联姻使两国关系从宗藩转变为亲族”。此间高丽王室的蒙古化达到高潮,其标志除了通血缘、易服发、行胡礼、奏胡乐、嗜狩猎以外,尚有用蒙名(见下表)。

少数民族入主中原,如何成功统治汉地,又能保持自己的民族特点,这对于新兴统治者来说,始终是一个无解的难题。但是,少数民族统治者还是要尽其所能而为之。清代朝廷努力禁止满、蒙旗人效法汉人命名,并要求保持其姓氏的民族特色。奕赓《管见所及》载:

乾隆二十五年谕:八旗满洲、蒙古皆有姓氏,乃历年既久,多有弃置本姓沿汉姓者。即如牛呼钮(钮古录)氏或变称为郎姓,即使指上一字为称,亦当曰牛,岂可直呼为郎,同于汉姓乎?姓氏者乃满洲之根本,所关甚为紧要,今若不整饬,因循日久,必各将本姓遗忘,不复有知者。

清中叶至清末,满族在汉族文化的影响下,名字的汉化程度进一步提高,以至维护“满州旧道”的清统治者,谕令满族人禁止效仿汉人用三字名。乾隆帝认为,“满族人取三字为名(满语即三个音节),除有满语意思易于理解者外,与汉人姓名无异,这是不成体统的,决不可行。因此,他不仅多次谕令八旗满洲、蒙古等人遵行,而且还为一些官员改过名。”以下引两段文献材料说明之:

乾隆四十八年六月二十七日谕:现任甘肃永安营游击广明福系正黄蒙古旗人。旗人而名广明福者,好像汉姓人名,甚不顺眼。若系旗人,名明福、广福俱可,何必名曰广明福。将此,著交满蒙八旗,嗣后旗人内似此命名如汉人者,永行禁止之处,遍行晓谕可也。上谕:镶黄满洲旗带领引见人内,有盛京补放防御之骁骑校名章宝珠者。章宝珠系满洲旗人,此名之起,甚汉人气,竟如汉军旗人矣。昔屡次谕禁,而该将军、副都统等仍未予改正,乃疏忽未留意。除将章宝珠改为宝珠外,林宁等著训斥施行。仍通谕八旗、各省一体遵行。

在封建时代,对姓名及其翻译作政治规范是统治者的特权,何为规范,何为失范,都要根据统治者的意志来决定。赵翼《廿二史札记·补遗》言:

我满洲与蒙古,一字一音,即尽其一字一音之义,从无一音而有两字以至数字;唯汉字则一音有多至数字者。于是以汉字译清字者,得以意为爱憎,每取恶字以示见贬,不但于异国异字用之,即于同一汉文,颇有用是为抑扬者矣。……金史成于汉人之手,于音译既未谙习,且复任情毁誉,动以丑字肆其诋訾,如乌珠之必书兀术之类,不可枚举。

明代汉译蒙古人名“每取恶字以示见贬”,表达政治歧视,例如“三宝奴”“察兀秃”“也速答儿”等。清高宗钦批修改,将这些名字改作“三宝努”“察衮图尔”“伊逊岱尔”,力图消除表现在少数民族人名上的政治歧视。

香港第27任总督David Wilson上任伊始,把自己的名字译作“魏德巍”,有人批评说,“魏”与“巍”双鬼出格,“魏”谐音“危”,实在不吉利。港督接受批评,将名字改译“卫奕信”:这个名字代表了“信任与保卫,而奕又是精神奕奕”。如此改动迎合了港民心理,从而也方便了施政,是反映在姓名翻译上的政治智慧。

国家的现代化治理首先体现在对于人名、密码、出生证、牌照、许可证、门牌号、街道名等等的登记之上,其中姓名登记是重中之重,决不可以缺失。为新生儿取名、拍照、到民事部门注册登记,是成为合法公民的关键一步。从历史看,赋予可继承的姓氏,方便了国家征兵和纳税,也便于弄清产权归属。按照英国法律规定,父母要在6个月内为新生儿注册姓名;根据德国法律规定,父母要在1个月内为新生儿命名;法国政府直到1993年還为国民提供合法人名:Nestor是合法的,Jupiter是不合法的。西班牙殖民者于17世纪占领菲律宾,菲律宾人中出现“西班牙名+菲律宾姓”的形式,如“胡安·马苏隆”(Juan Masulong)、“唐胡安·巴纳尔”(Don Juan Banal);1849年11月11日,西班牙驻菲律宾总督公布法令,强迫所有菲律宾人改用西班牙姓。日本平民原来有名无姓,日本政府于明治八年(1875年)规定,所有国民必须有姓。瑞典人历史上也是有名无姓,直到1625-1626年贵族院成立时才规定每家都要有姓。在美国,直到最近报考托福必须填写姓和名,有名无姓者不能报考,需要增补姓氏并到法院经法官认定后形成法律公文。从某种意义上说,国家治理始于姓名。日本在1958年实施的户籍法中规定只能以常用汉字取名,1961年法务省创设人名汉字92个,1981年增加到166个,近年来又新增118个,加上人名常用汉字1945个,总数达到2229个字。姓+名或者名+姓已经深深嵌入现代国家分类管理制度中,国标计算机模板都有姓+名或者名+姓的设定,网上报名不能跳过姓,也不能省略名,有名有姓才算得上“合法公民”。

在中国许多服务机构中,网络上仅设定四格姓名,多于四格的姓名就不能输入,只能靠手写附加。这对于那些姓名多于四个字的人尤其是少数民族来说,尤其感到不便。姓名整合是文化整合的前奏;姓名整合是国家治理的增效手段。

作者简介:纳日碧力戈,内蒙古师范大学,教授。

译者简介:韩艳丽,长江大学外国语学院 ,讲师。

論文要旨

姓名は、社会的交流の中で形成された、社会的実践と密接的な分類体系であり、豊かな文化的背景と重要な社会的機能を有する。姓名は一種の物象であが、「物質的な殻」のみにとどまらず、社会的意味をも有しており、指称だけでなく、特徴を描出するためにも用いられる。それは象似(類像)、标指(指標)、象征(象徴)の一体的な融合である。姓名についての人類学的研究は、社会的分類、社会的記憶、政治的支配、経済的·政治的取り引き、国家統治にかかわるものであり、また、社会的存在の養成と育成にかかわるものである。

キーワード

姓名人類学、パース理論、社会的分類、姓名政治

一、姓名の意味

文化によって姓名の特徴は異なり、姓名の「響き」を偏重する文化もあれば、姓名の意味を偏重する文化もある。また、姓名の字形を重んじる文化もある。しかし、イギリスの哲学者ミュラーは、名称は意味を持たない記号であると述べ、「外示(denotation)」と(「共示(connotation)」とを区別した。前者は「指称」を表し、後者は「意味」を表す。そして彼は、固有名詞はその特徴にかかわるのではなく、指示対象そのものにかかわると指摘した。例えば、ダートマス(Dartmouth)は、ダート川河口に建設されたことによって、その名を得たのであろうが、その河口が土砂で覆われたり、川筋が変化したりした後でも、ダートマスはそのままダートマスであって、何ら影響を受けていない。したがって、ミュラーは、名称に用いられる言葉自体の意味は、指示対象の特徴と関連することはないと考えている。一方、ドイツの哲学者ゴットロープ·フレーゲ(Gottlob Frege)の立場はそれと相反しており、固有名詞には指示の働きがあり、また、意味も表すと考えている。フレーゲは、言語における固有名詞の指称(bedeuten)機能と表意(ausdrucken)機能に基づき、二つの固有名詞指示対象が同じであっても、意味は必ずしも同じであるとは限らず、また、二つの固有名詞の意味が同じであれば、その指示対象は必然的に同じになると考えている。

フレーゲは、等式a=bとa=aは同じ指示対象を持っているが、それらは異なる認知的価値、すなわち、異なる意味(sense)を持つと捉えている。つまり、aとbの指示する客体は同じあっても、意味は異なるのである。同様に、人々は、時間によって金星を「明けの明星(Morning Star)」「宵の明星(Evening Star)」と呼び分けており、両者は同じ金星を指示しているのであるが、意味は同じではない。すなわち、「明けの明星」と「宵の明星」とが等しいものであることは、経験的には真実であるが、それは決して論理的には「自明の理」ではない。フレーゲと同時代のイギリスフレーゲと同時代のイギリスの哲学者であり、論理学者でもあったラッセル(B.Russell)は、固有名詞には意味があることを認めるという前提に立ち、客体に対応する語義はその客体を表すのであって、その意味付けられた客体こそが、その言葉の意味であると捉えている。つまり、「固有名詞の意味は、すなわちその指称する客体である」。哲学者は長い間、事物と固有名詞との間の模糊とした関係に関心を持ってきた。クラティルスは自然言語観を持ち、全ての事物それぞれに個々の「正名」があると考えている。すなわち、命名は任意的なものではなく、事物の名称は事物の特性や特徴と合致するべきものであるとの考え方である。一方、ヘルメギネスは相反する見解を持ち、名と物との間の関係は一般化されたものであり、内部的な関係は存在しないと考えている。ソクラテスは、決定する権利を有しているというヘルメギネスの見解に関して反論し、奴隷は自分に名前を付けることも、主人に名前を付けることもできないと述べている。つまりは、誰もがそれぞれに、自分あるいは他者に命名する権利を有しているわけでは決してないということを述べているのである。

中国の名実論争は戦国時代にまで遡ることができ、主に、孔子の「正名」論と墨子の「取実予名」論の対立であった。『管子·九守』篇には、「名生于实(名は実に生ず)」「循名而督矣(名に循いて督す)」「按实而定名(実を按じて名を定む)」「名实当则治(名実当たれば則ち治り),不当则乱(当たらざれば則ち乱る)」という論述が見られる。つまり、名詞、概念、呼称など(名)は、本来、客観的な事物(実)の反映であり、前者は後者の出現に伴って出現し、変化に伴って変化する(「取名予実」)。しかしながら、その一方で、新しい事物を反映した名が一旦確定すると、「循名責実(名に循い実を責む)」という機能を持ち、「識物(物事の認識)」と「成事(物事の達成)」を促進する。

公孫龍の「名実論」の中で、「天地とその産(さん)する所は、物なり。物はもってその物とする所を物として、過ぎざるは、実なり。実はもってその実とする所を実として、曠(むな)しからざるは、位(くらい)なり。その位する所を出(い)ずるは、位にあらず。その位する所に位するは、正なり。」との考えを示している。公孫龍はまた、「夫(そ)れ名は、実をいうなり。此の此にあらざるを知り、此の此に在(あ)らざるを知れば、すなわちいわざるなり。彼の彼にあらざるを知り、彼の彼に在らざるを知れば、すなわちいわざるなり。」と述べている。公孫龍の見方によれば、世界の万物は客観的現実であり、その全てがそれぞれの位置にある。名は事物の呼称となるが、両者が不一致であると、名実相伴わず、名は用いるに及ばない。そうでなければ、「当らずして当たるは、乱なり」である。公孫龍は「白馬論」の中で「白馬非馬」の観点を示した。それは「馬とは形に命ずる所以なり。白とは色に命ずる所以なり。色に命ずる者は、形に命ずるに非ざるなり。故に曰く、白馬は馬に非ず」というものであり、すなわち、「馬」は形を表し、「白」は色を表し、「白馬」はそれら二者を組み合わせたものであるから、「白馬は馬に非ず」と言っているのである。公孫龍は、通名と類名、一般と個別の関係を混交させ、また、概念の様々なレベルを混交させた。趙国の荀子は「正名」の中で、名詞に関して「約定俗成(約定まりて俗と成る)」という思想を述べている。荀子は,「名无固宜(名に固宜(こぎ)無し)」「定俗成为之宜(俗定まりて之れ宜と成る)?としたが、すなわちこれは、名実の関係は原生的なものでは決してなく、「約定俗成」の関係にあるのであり、それは、人々の慣習の交流の蓄積によって形成されるものであるということである。姓名は社会的、歴史的慣習の制約を受けるものであり、一旦、社会がそれを受け入れれば、個人が任意に改めることは到底許されないのである。

姓名は指示対象を指称し、指示対象と関連する社会的脈絡も表す。サール(John Searle)は、姓名の意味は、文脈あるいは社会的脈絡を通して捉えられるべきだと考え、これを「説明的裏付け」(descriptivebacking)と呼んだ。クリプキ(SaulKripke)は、文脈情報によって姓名の意味を解釈できるという見解について、サールに同意せず、固有名詞は「厳格な指示詞(rigid designator)」に属すると捉えた。つまり、「ニクソン」であれ「金星」であれ、結局のところ、それらは「ニクソン」と「金星」であって、文脈情報によって決して変化することはない。文脈はただ単に、人々による個人の位置付けを助けるに過ぎず、姓名が指称する対象が変化することはなくて、元のままである。

しかし、クリプキが人名と天體名を無差別的に同一のカテゴリーに分類し、命名と呼名については別しなかったことは、やや杜撰であった。それは、民族誌の資料からすると、文化グループが異なれば、姓名の本体論的認識に異なりが生じる可能性があり、十分な民族誌の比較によってのみ、姓名あるいは固有名詞の普遍的な理論を導き出すことができるからである。リコは命名を発話活動と見なし、言葉の意味は開かれており、経験的な世界を指向していると捉えている。言葉は文法の制約を受けており、特定の言語体系の自己参照論理(self-referentiallogic)に従うことによって初めて、意味を持つことができる。ウィルソン(S.Wilson)ニコライセン(W.F.H.Nicholaisen)ホランド(T.H.HollandJr.)4のいずれも、命名を発話活動として研究してきており、固有名詞(姓名)は言語符号化の一つの構成要素であり、比較的大きな情報量を有すると捉えている。それらは単に自己を指向するだけではなく、文法の支配の下で、言葉の社会的意味をも有している。

二、姓名の三項構造:パース理論の観照

姓名の構造は「物象」と「意味」を含み、さらには、交流と不可分の関係にある。交流は、物象と意味を一体化させ、命名活動を通して、具体化する意味の過程を形成する。

姓名を典型的な記号体系(semiotic system)と見なすならば、パースの三項理論を用いて、その構造の分析を試みる必要がある。パースの記号論の中で、比較的に可操作的であるのは、類像(icon)、指標(index)、象徴(symbol)によって代表される記号の三項である。類像は、質感を表し、直感を含み、指示対象との類似関係(resemblance)を持つ。例えば、それは、被写体と被写体の写真との関係である。指標は、「他指(他を指すもの)」であり、それは因果関係を含み、指示対象と順接関係(contiguity、または「連接関係」)を持つ。例えば、それは、煙と火の関係である。象徴は、約定を表し、恣意的なものを含み、指示対象と「約定俗成(約定まりて俗となる)」の関係(convention)を持つ。例えば、人類の語彙の大部分は、「樹木」を英語でtree、ロシア語でdereva、韓国語でnamu、モンゴル語でmodと呼ぶように、そこに因果関係は決して見られない。

総体的に見ると、類像は具体的で、象徴は抽象的であり、指標はその中間にあり、類像は「形」、象徴は「神(精神)」、指標は「気」のようなものである。形気神は互いに分離せず、3項は溶け合っている。それが日常生活の中の常態である。

人類学者のほとんどは、名それ自体の物感、物覚を認め、その物性を認識している。そして、姓名の社会的意味と精神的価値についても認識している。彼らはまた、命名儀式と姓名使用における「他指」の機能を認め、それにおける過程と折衝、不確実なランダム性と開放性を強調している。このように、パースの三項記号論を容易に導入して、姓名を類像、指標、象徴の三項が互いに重なった部分に区別し、姓名自体、姓名に関する語用、姓名の象徴性の3方向からの観察·分析を加えることによって、姓名論を革新を図らせるのである。

姓名の象徴性は「物性」において集中的に表現されている。例えば、レヴィ·ブリュールは、人名は分類システムであるだけでなく、それはやはり人そのものであり、それはあくまでも人なのである。そして、人の目と同じように、名前は人格なのである。世界各地に「形で形を補う」という象徴的な観念が存在する。例えば、よく知られている「胡桃を食して脳を補う」「血腸を食して血を補う」といった言葉にそれが表れている。

…非常に盛んに行われていたこれらの食人習俗や人身御供の儀式(例えばメキシコにおけるもの)は、この一点を示している。心臓、肝臓、腎臓、眼球、脂肪、骨髄などは全て、それらを食した人々に対して、ある種の力を何の根拠もなく付加させ、あれこれと機能する能力を生じさせる。体の開口部、各種の排泄物、毛髪、爪くず、胎盤、臍帯、血液及びその他の体液の組成成分など、それらは全て、ある種の巫術に役立てられた。

レヴィ·ブリュールは、グロッテによる中国の伝統的な偶像崇拝と霊的対象の崇拝に関して引用している。

例えば、若い寡婦が、亡き夫の土偶から受胎して子供を出産することができた、肖像が生者に変わった、木製の犬が走ることができた、紙でできた馬のような動物が生きた動物と同じように動き回ることができた、画家が街で、一頭の片足が傷付いたある色の馬を見て、すぐにそれが自分の作品であることに気が付いた…。これらのことから、中国で極めて盛んに行われているいくつかの風習に容易に目を向けることができる。例えば、死者の墓に紙張りの動物の像を供えり、紙銭を焼いたりすることなどである。

同様に、いくつかの民族誌の記述においては、人名も具体的で神聖なものである。インディアンは、自分の名前について、それは目や歯と同じように体の一部分であり、その名前の悪用に対しては害がもたらされるであろうと考えていた。西アフリカ沿岸の民間信仰の中では、人名は人体と関連があり、人名の助けを借りて、敵を害することができるとされていた2。そのため、諱制が特に重要であると考えられ、人名を安易に口にすることはできなかった。こうした習わしは、動物にも同じように適用される。サンタール族(Santals)は、虎や豹を狩る際に、虎や豹とは言わず、「猫」と言う。チェロキー族は、ガラガラヘビに咬まれても、「グーズベリーのとげが刺さった」としか言わず、儀式を行うために一羽の鷹を殺した時でも、「一羽の雪鳥を殺した」としか言わず、「これらは、ガラガラヘビと鷹の魂をだまし通すために行われるのである」。清の雍正年間、礼部侍郎の査嗣庭は江西の試験官に任じられ、『詩経』から「維民維止」という一句を採り、試験問題とした。この試験問題について、最初の「維」という文字は「雍」という文字の頭の部分が無いものであり、4番目の「止」という文字も「正」という文字の頭の部分が欠けたものであり、これは、雍正帝の首を刎ねるということを暗に示したものだと訴える者があり、査嗣庭は、これによって獄死し、その死体は晒された。また、乾隆年間、広西の学政の内閣学士であった胡中藻は、『易経』の「乾三爻不象龍」を試験問題とした。しかし、試験問題の最初の文字である「乾」と最後の文字である「龍」は、「乾隆」とそれぞれ同字と同音であったことから、「乾」と「龍(隆)」が切り離されている、それだけではなく「不象龍(隆)」すなわち「龍(隆)のようには見えない」とも言っているとして、これは、現王朝の皇帝が引き裂かれ、斬首されることを暗に示したもので、胡中藻は聖上を攻撃していると訴える者がいた。この学政は、これによって、家財没収の上、一族ことごとく斬首に処せられた。

「文革」の時代、いわゆる「走資派」の名前は「頭を下にして」逆さまに書かれ、また、その上には八つのばつ(×)が描かれた。これは、漢字の姓名における類像性の特徴である「小細工」に過ぎないが、その姓名の持ち主を傷め付け、「革命的人民」に彼(彼女)らへの激しい憎悪を抱かせる、「批判」の手段の一つでもあった。もちろん、革命指導者の名前を書き間違えること、横書きが不十分であることをめったに顧みないこと、当て字や煩雑な文字などは、全て政治問題に属し、ひいては「刑事犯罪」「現行の反革命」であったのである。

象似(類像)と標指(指標)はほとんど双子の兄弟であり、象似の中に標指は暗に含まれ、標指は象似と切り離せない。「煙」の下に「火」があり、煙を見て火を知るのである。『漢書』は漢字六書に言及する際、それは象形、象事、象意、象聲、転注、仮借であると述べている。そのうち、象形、象事、象意、象声には全て「象」の文字がある。つまりは「象似」である。象形は「画きて其の物を成す(絵を描くような方法で物の形を写す)」もので、例えば「日」や「月」である。象事(指事)は「視て識る可き(その文字を見れば意味が分かる)」もので、例えば「上」や「下」である。象意(会意)は「類を比して誼を合わす(意味範囲を示す要素をならべて意味を組み合わせる)」もので、例えば「武」や「信」である。象声(形声)は、「譬(たとえ)を取って相い成る(同音または音の似ているものを加えて完成される)」もので、例えば「江」や「河」である。象意と象声には、すでに十分な標指の要素がある。「酒」という字は、醸造器具である「酉」と「水」とを一つに組み合わせることによって構成されており、これには文脈上の論理的関係がある。「江」という字は、意味を表す意符の「氵」と、音を表す音符の「工」を一つに組み合わせることによって構成されているまた、象声自体にも、会意、指事の要素がある。漢字が持つ豊かな象似性と標指性の特徴は、漢民族の姓名を独特なものにさせる。

中国古代の命名法は「音·形·意味」を基にしており、象似(類像)、標指(指標)、象征(象徴)について考慮している。そして、このことは、後世の人々の名付けの重要な拠り所となっている。清代の人である王引之が著した『春秋名字解詁』では、春秋時代の命名法を「五体六例」にまとめている。

五体(型)とは、

1.同訓、すなわち同義互訓。例えば、魯国の顔回の「回」とその字(あざな)である「淵」、晋国の蔡黯の「黯」とその字である「墨」。

2.対文、すなわち反義相対。例えば、晋国の閶没の「没」とその字である「明」、楚国の公子、黒肱の「黒」と、その字である子皙の「皙」。

3.連類、すなわち連義推想。例えば、魯国の南宮括の「括」とその字である子容の「容」、楚公の子側の「側」とその字である子反の「反」。

4.指実、すなわち連義指実。例えば、鄭然丹の「丹」とその字である子革の「革」。これは、古代の皮革の多くが丹を用いて染められていたため、丹から「革」に考えが及んだのである。

5.弁物、すなわち弁物統類。例えば、魯国の孔鯉の「鯉」とその字である「伯魚」の「魚」、楚国の公子の「魴」とその字である「子魚」の「魚」。これは、鯉や魴が同じ魚類に属することから、字に「魚」が用いられたのである。

六例とは

1.通作、すなわち、同音藉読。例えば、楚国の項籍の「籍」とその字である「羽」。「籍」は「鵲」の仮借文字であることから、いずれも羽のあるものという類推により、字が「羽」となった。

2.弁訛、すなわち変通。例えば、「高」の字は「克」、「狄」の字は「秋」。

3.合声、すなわち連誦。例えば、「成然(Chéng rán)」をつないで読む「旃(Zhān)」という字とする。

4.転語、すなわち近義互訓。例えば、「結」とその字である「子期」の「期」、「達」とその字である「子姚」の「姚」。

5.発語、すなわち接頭辞を発語や襯字として加えること。例えば、「不狃」は実質的には「狃」であり、「无畏」は実質的には「畏」である。

6.併称、すなわち実名の文字を再び用いること。例えば、「乙喜」の字を「乙」、「張侯」の字を「張」とする。

蕭遥天の研究によると、中国の漢字は、単体字を文、合成字を字とし、合成字が全ての文字の90%を占め、その中の75%が合成された形声文字で、15%が合成された会意文字である。漢字の指標性を十分に生かした漢民族の伝統的な姓名における合成と分離の特徴は、単体字を合成字から析出させるとともに、元々の合成文字との論理的な関連を保持させ、姓名字号を生成するのに用いられる特有のルールを形成させることができる。

1.名を姓の省文とする。例えば、古代に伊尹、宋に陳東、清に阮元といった人々が存在し、今日でも、盛成、聶耳、羅維、何可、翁羽といった人々が存在する。

2.名を姓の増文とする。例えば、古代に王匡という人が存在し、今日でも、林森、于吁といった人々が存在する。

3.名を姓の分文とする。例えば、今日でも、舒舎予、許午言、董千里、雷雨田、張長弓、何人可、李木子、林双木、楊木易といった人々が存在する。

4.字と号を名の分文とする。:例えば、宋に謝翱、字は皋羽、明代の文豪である章溢、字は三益、画家の徐渭、号は田月道人といった人々が存在した。また、徐舫、字は方舟、傅恕、字は如心、宋玖、字は文玉といった例もある。更に、清代には、尤侗,字は同人、程嵋,字は眉山、姚椿,字は春木、鄭重,字は千里、李楷,字は皆木、汪价,字は介人、蔣伊,字は尹人、吳筠,字は竹均、毛奇齡,字は大可といった例がある。

中国の伝統的な知識層は名付けの際、漢字の形や字画の特徴を生かし、「肥瘦」について的を得ているか、「長短」について調和しているか、「虚実」について妥当であるかなどに注意を払った。字形から見ると、「圓」「胖」は「肥」に属し、「小」「千」は「瘦」に属し、「申」「竹」は「長」に属し、「四」「土」は「短」に属し、「門」「口」は「虚」に属し、「尊」「福」は「実」に属する。これらのことを基に、名付けの際は、「肥」に属する文字には「瘦」に属する文字が、「長」に属する文字には「短」に属する文字が、「虚」に属する文字には「実」に属する文字が必要とされ、それぞれその二者を組み合わせなければならなかった。そうした方法が選ばれるのは「中庸の道」のためであり、「致中和(中和を実践すること)」の価値観を暗に示しているのである。

香港や台湾、そして海外の華人は、「姓名五格」を多く用いる。それは、漢字の点画と中国の民間における卜占術との結合を体現するものであり、点画の数の意味によって、陰陽五行の世界観を指標するものである。五格とは天格、人格、地格、外格、総格のことである。このうち天格は、姓の画数に1加えたもの(単姓の場合)、あるいは姓の画数の和(双姓の場合)であり、祖先から伝えられたものとして、永久に変わることはない。人格は「主運」とも呼ばれ、姓名の持つスピリチュアルティを表す。単姓、あるいは双姓の2字目の画数に、単名あるいは双名の1字目の画数を加えて和したものである。地格は名の画数の総和であり、「前運」とも呼ばれ、吉凶福禍を支配する。外格は、姓名における両端の文字の画数の和(假成格を含む)を要素とするものであり、「副運」とも呼ばれる。主運の重要な部分、そして、本人の社会的交際関係を支えるものである。総格は、全ての画数の総和であり、「後運」とも呼ばれ、晩年の運命を予示する。

五格剖像法によると、三才(すなわち天格、地格、人格)の配置が適切であるかどうかが、相生相克の関係性に結び付き、個人の事業の成功率を決定する。もし、その人の持つ姓名の人格が、3、5、6、11、13、15、16、21、23、24、25、31、32、35、37、41などの数であり、天格、地格いずれとも相互に調和していれば、彼(彼女)は幸福となり、事業も順調に進み、結婚生活も円満で、富と名誉を兼ね備えた人生を送ることができる。もし、その人の持つ姓名の人格が、4、9、10、14、19、20、22、34、44などの数であれば、それらは凶数であることから、彼(彼女)は、苦難と挫折を身に受け、逆境に立たされ、患った病が不慮の死を招くことさえある。

また、人格が、7、8、17、18などの数である人は総じて、一般的に意思が強く、逆境の中でも成功を収めることができる。ただ、性格に生硬なところがあり、人の恨みを買うこともある。人格が、27、28などの数である人は総じて、謙虚さに欠ける人であり、病にもかかりやすく、誹謗も受けやすい。そして、事業の上でも成果を上げることが難しい。

現在における人類の姓名制度の総体的な発展から見ると、姓名を構成する言語材料だけについて言っても6、象征(象徴)は、象似(類像)と标指(指標)に対して比重が大きく、主流となっている。それは、文字を有する人類社会においては、表音文字の使用が圧倒的多数であり、「語料(言語材料)」における「約定俗成(約定まりて俗に成る)」の特徴が非常に際立っているからである。また、そのことに相応して、姓名の言語体系もまた「約定俗成」的な象征(象徴)性が主となっており、言葉の意味と社会的な意味は、文字の点画や形に比べてはるかに重要となっているのである。例えば、モンゴル人の名である「巴特尔(バータル、意味:勇者)」は、ウイグル式のモンゴル文字を用いて綴っても、キリル文字を用いて綴っても、漢字を用いて転写しても、その語彙的、社会的意味に対する影響はさほど大きくはない。また、欧米人が嬰児に付ける洗礼名は、洗礼名に含まれる宗教的な意味と、洗礼という宗教的儀式に関心を寄せたものであって、字形や発音は決して重要なものではない。現代の中国大陸では、グローバル化とネットワーク化が推し進められる中、大衆文化には日進月歩の変化が生じている。若い世代の姓名文化もまた例外ではなく、姓名の意味についての重視は、形體や音調についての重視に優るようになった。総じて言うならば、1980年代生まれの親たちは、自分の子供に個性的な名を付けることを好んだ。例えば、「木可」「子夫」「从墅」「钺勋」などである。7つの省市を対象にした、姓氏と人名に用いる文字に関する1985年の調査·統計によると、人名の用字として最も頻度が高かった6文字は、「英」「華」「玉」「秀」「明」「珍」であった2。 また、1980年代生まれと2000年代生まれの各世代の人名に関するサンプリング調査における比較·分析によると、2010年に至るまで、前者における人名に高い頻度で用いられた上位6文字は、「華」「娟」「霞」「丹」「麗」「芳」であり、後者における上位6文字は、「怡」「龍」「宇」「欣」「文」「雨」であった3。

人名に用いる文字の変化から見出せるのは、前世紀1980年代から今世紀2010年代にかけて、特に、改革·開 放の潮流の中で、社会的思想、観念に変化が生じ、人々が人名に用いる文字の伝統を次第に打破してきたということである。そして同時に、名が重なることの煩わしさを避けるために、より時代の流れに沿った、個性的な名を使用するようになったということである。

三、姓名とその社会的分類:人類学における伝統的研究

社会人類学の伝統の中で、モース(M.Mauss)、レヴィ·ブリュール(Lévy Bruhl)、レヴィ·ストロース(Lévi Strauss)は、姓名と分類の関係について研究を行った。彼らは、姓名は個人を区別するだけのものではなく、個人をグループに区分するものでもあると捉えている。モースは、氏族社会は人々を芝居における仮面のように種類別に分け、固定的な姓名世界に属させており、姓名は具体的な儀式的義務に関連していると指摘した。例えば、ヨーロッパの人名は、性別、親族、階級、婚姻、族属及び宗教に関係している。また、多くの社会においては、身上の変化によって名を改めることが必要であり、アマゾンとマダガスカルには「テクノニミー(従子名制)」が存在する。アフリカのヌエル人は、「出生名(birth name)」すなわち「真名(true name:本名、実名)」を得た後、引き続き、「父名(patronym)」「母名(matronym)」「従子名(teknonym)」「族頌名(clan praisename:氏族賛美名)」「牛名(ox-name)」及び「舞名(dance name)」を得ていく。また、フィリピンのイロンゴット人には、「出生順位名(birth order)」「小名(childhood name:幼名)」「友名(friendshipname)」「外号(nickname:愛称)」、さらには従子名と従死者名(necronym)が存在する。一方で、姓名には、社会的性別、親族関係、階級、婚姻、民族性及び宗教の信仰が反映され得る。また、他方では、姓名自体が社会的分類であり、改名は社会的身分の変化を示す。そして、命名活動は、社会的関係を調整する役割を果たすとともに、行為遂行性(performativity)を有した相応の社会的義務を求める。レヴィ·ストロースは、人名には極端な二つの類型があると指摘した。

ある場合において、名は命名された個人が所定のカテゴリーに属することを規定するが、別の場合においては、個人は命名することを通じて自由に創造することができ、被命名者によって、自己の主観性を表現することができる。しかし、本質的には、命名者は被命名者を分類するのと同時に、自己をも分類しているのである。「他者を命名することは、他者を分類するためであり、自己を分類することでもある。命名者は常に被命名者とは相対する位置にあり、被命名者を命名する際は、自己の相対的な身分、地位を有する必要があり、また、社会構造の中における自己の特定の位置を明確にする必要がある。」

ギアツは「バリにおける人間·時間·行為」という一文の中で、バリ人の人名と称号のシステムについて詳細に描述するとともに、これを「人間規定に関する象徴的秩序(symbolic orders of person-definition)」と呼んだ。バリ社会の人名と称号は、個人名、出生順位名、親族名称、従子名、地位称号、公的称号の6種に分けられる。嬰児は、出生後105日目に個人名を得、生涯、その名を持つことになるが、公にはあまり使用されない。また、その生死にかかわらず、胎児のうちに、出生順位名が全ての子に自動的に付けられる。例えば、Wayanは第一子、Njomanは第二子、Made(またはNengah)は第三子、Ktutは第四子であり、第五子からは再びWayanを用いることを始め、以下同様に繰り返されるのである。親族名称は、「ハワイ式(Hawaiian)」に属し、世代が唯一の分類基準であり、兄弟姉妹及び従兄弟姉妹は全て一類と見なされ、同じ名称が使用される。そして、多くのバリ人が従子名を用いてお互いを呼び合う。例えば、夫婦の最初の子供の命名がなされると、夫婦は「誰々の父」「誰々の母」と呼ばれ、夫婦の初めての孫の命名がなされると、その時点で、夫婦はまた「誰々の祖父」「誰々の祖母」と呼ばれるようになる。子や孫が夫婦を結び付けているのである。地位称号は継承的なものであり、象徴的な尊敬を得ることができるが、決して特別に機能するものではない。公的称号は、公的領域における特別な義務に対して多くの責任を負う人が得るものであり、カースト制度に関係するとともに、本体論的な宗教哲学にも関連し、「地位性」「地域性」「席次性」などの意味を見出すことができる。更に、中国にも豊富で多彩な出生順位名制があり、漢族以外の少数民族の中にも数多く存在する。

それらの中から、リス族とワ族を例として挙げる。通常、リス族の人々には二つの名がある、一つは個人名であり、もう一つは出生順位名である。この出生順位名には、あらかじめ定められた仕組みがあり、個人が出生する前からすでに、出生順位名はその人を「待っている」のである。リス族の男女には、出生順位名がそれぞれ8つある。

ワ族にも出生順位名を付ける類似の習俗がある。ワ族の人々の名は二つの部分に分かれており、第一の部分は出生順位名で、第二の部分は誕生日名である。第一の部分では性別も示しており、出生順位名は、男性の場合、順に「艾(長男)」「尼(次男)」「沙姆(三男)」「賽(四男)」「奧(五男)」「洛克(六男)「加特(七男)」「伯特(八男)」であり、女性の場合、「葉(長女)」「依(次女)」「阿姆(三女)」「歐克(四女)」「雅特(五女)」「仏(六女)」「依普(七女)」「午(八女)」である。第二の部分は天干から取ったものである。ワ族の暦法によれば、人の名付けに供することができる固定的な日付名が全ての日にある。すなわち「甲日」「乙日」「丙日」などであり、10日を一つの周期として、循環的に用いられている。このことにより、「甲日」に出生した人は、その名の第二の部分で「甲」と稱し、「庚日」に出生した人は、その名の第二の部分で「庚」と称するのである。漢族の世代排名制は、文字形式によって、長幼尊卑、上下有序を規定した典型的な宗族分類体系である。

例えば、南宋の名高い儒者であった朱熹の一族の第16代から第35代に至る輩字は、「一、守、三、志、長、惟、以、有、必、香、恒、従、謙、受、益、家、積、善、能、昌」であった。現代の著名な詩人である蕭三の族譜に見られる輩字は、一首の五言詩の形を取っている

自嗣宜百世,福慶永昌寧;

常守仁又礼,智信紹貽経;

克倹師先訓,効倫啓後型。

1930年代に入り、丁文江による『爨文叢刻』が契機となり、中国の学者は、古籍に記載された連名制について、現代的な意味での学際的な比較研究を推し進めた。凌は、父子連名制が東南アジア古文化の特質の一つであると捉えるとともに、連名制について次のように分類した。

凌は、排名制は連名制に由来し、連名制は従名制に由来すると捉え、「親従子名制は連名文化の原型であり、父子(母子と親子を含む)連名制が本来の形で、世代排名は、その変化したものである」とした。連名制は族譜を記憶し、人名を区別するのに役立つとともに、親族の分類と個人の区別を同時に考慮しており、姓名による社会的分類の基礎となる。羅常培は、チベット·ビルマ語族においては一般的に父子連名制が行われており、その研究は、連名制の性質と言語の研究を補い、分枝した親族関係を判断し、族属に関する問題を解決することを可能にすると捉えている。羅はまた、父子連名制は記憶を助けるものであったと考えている。関係する少数民族のほとんどが文字を有していなかったため、「頂針続麻(一種のしりとり遊び)」のような連名制は記憶するのに確かに都合がよく、先祖を推し量ったり、世代を見分けたりすることができ、族属に関する問題を解決することができる。羅も連名制に関する自らの分類を行っている。

1.甲乙丙-丙丁戊-丁戊己-己庚辛

例:恩亨糯-糯笨培-笨培過-過高劣

2.甲乙-乙丙-丙丁-丁戊(同じ嵌入音が現われる———原注)

例:龔亚隴-隴亚告-告亚守-守亚美

3.甲乙丙丁-丙丁戊己-戊己庚辛-庚辛壬癸

例:一尊老勺-老勺瀆在-瀆在阿宗-阿宗一衢

4.甲乙-乙丙-丙丁-丁戊

例:阿·阿良-阿良阿胡-阿胡阿烈-阿烈阿甲

楊希枚は、親子連名制に関する研究を集大成し、漢族の姓名の起因の一つが、姓名制の後に現れた連名制5、排名制にあると捉え、凌純声よりも更に緻密な論証を提示した。「連名における二つの名のうち、一つはすでに固定されているが、それはもう一族の名には関係しない。それにより、一族の世代を識別するという本来の機能が失われたため、輩字を更に一字加えることによって、その機能を維持できるようにしたのである。そのため、形式上、排名による姓名は、三つの語や文字を有する三分構成である必要がある。」楊によると、連名制は、形式上、排名制に近く、それは一種の「男女の区別のない直系の同輩による小さな世代グループ、すなわち小排名」なのである。違いと言えば、兄弟間の排名は一族の名を用いることを避ける必要があるが、連名は一族の名を必要としていることである。したがって、連名は「より機能的な排名」であると言える。

楊は、「連名と姓氏制度の研究」という一文を表して、中国の少数民族の連名制と姓氏制度の変化との関係について論じ、漢民族の姓氏制度と春秋時代の「孫、王父(祖父)の字を以て氏と為す」という制度について検討した。楊は、連名制が、ヨーロッパ、アジア、アフリカの各州において同じように広く分布し、姓氏制度との間に変化の関係を持つ中で、二者が並行して進化してきたと考えている。そして、各民族において同様の現象が現われていると捉えている。また、楊は、「孫、王父の字を以て氏と為す」という制度は、現代において漢族に定着している姓氏制度の源の一つであるとし、羅の言う「孫、王父の字を以て氏と為す」の制度に対しては、連名制と強いて比較できるものではないという見解を示したそして、その「祖孫における各世代を、一字の排名により同じグループとして見なすようにする『世代排名制』」という見解については検討事項とすることを提案している。筆者は。世界各地の連名制及び姓氏制度は、形態や進化の上で明確な類同性(similarity)を持ち、これは當然、両者の並行進化(parallelism)の結果である。このことについては、比較的小さな地域内における伝播であるという可能性を排除できないが、人類には、環境に適応しようとする共通の心理があるため、「特に、個人の血縁、親族関係を示す必要性のため、父子あるいは母子の名は、連なりを以て称されるようになった。こうした命名制は明らかに、極めて自然に、容易に創り出せるものである」。筆者は更に、連名制が固定的な姓氏制度へ変化したことについては、族群の移動や異族群との接触が関係していることを指摘したい。「いわゆる姓氏とは、異民族を識別する一種の標識だからである」。

四、社会的記憶、社会的人間、社会的性別と命名

人類学者はかつて、命名制と文化、特に親族制との関係について研究を行った。例えば、グレゴリー·ベイトソン(Gregory Bateson)は、ニューギニアのタットムル人(Tatmul)社会においては、命名制は文化全体の理論的鏡像であり、文化のあらゆる面を反映していると指摘した。ところが、1960年代と1970年代に盛行した構造-機能主義と構造主義の衰退に伴い、命名制と他の社会的制度を統合するような研究の方法はもはや受け入れられなくなり、シュナイダーに代表される人類学者は、親族制の研究に別れを告げるようにと、研究者仲間により一層呼びかけるようになった。それは、そのような研究は「生物学」的関係を具象化(reify)するものであり、そして、生物学自体も特定の文化の制約を受けているからである。メイベリールスなどの学者たちは唯一の例外である。アマゾン流域の文化を研究するこれらの専門家たちは、出自理論と縁組理論との間にある対立を超えたところで、文化、人名及び命名制に目を転じ、そこから、社会的関係がどのように概念化され、そして、生成されたのか、その過程についての探求を試みた。ブラジル中部の諸族は、命名制と親族関係を交替的な社会的組織の原則とし、そこでは、命名制と親族関係が相互に強化し合い、平衡が保たれている。

1990年代、生殖技術の進展に伴い、学界は、親族制に関する研究への関心を回復させた。女性の中で母親になる人は、様々な方法で胎教を行い、お腹の中の命を、社会化の過程の中に早めに連れ込もうとする。女性たちは、「生殖の自律性という言葉」に励まされ、お腹の中の胎児、更には、死亡した胎児にまでも命名することを望むようになった。他の学者も、こうした状況を契機に、人名と命名に関する研究の領域を拡大し、多くの文化の中における命名が、個人の区別と集団の区分にも関係しているという既存の見解を継承、発展させた。死者は命名を通して、再び生者の世界に入り込み、生き生きとした社会的記憶となる。レイン(Layne)はラカー(Laqueur)の見解を引用し、流産した胎児に対する記念を、戦死者に対する記念と引き比べている。

2001年、アメリカは「9.11」同時多発テロに見舞われ、世界貿易センタービルは一瞬にして地平線上から消え去った。死傷者も膨大な数に上り、毎日、生者と死者の姓名が発表·更新され、生死不明者も少なからず存在した。名も知られずに埋葬されるのは受け入れ難いことである。死者の姓名が確認されて初めて、家族も葬儀を執り行うことができる。形貌や質感に基づく象似(類像)的記憶は、コミュニケーション上の様々な制約を受ける。まず、個人ごとの象似(類像)的記憶は重点の置き方に差異があり、それぞれの特徴がある。例えば、視覚的記憶に偏る人もいれば、聴覚的記憶に重きを置く人もいる。そして、それら両方を兼ね備える人もいる。また、味覚、臭覚あるいは触覚による記憶に長じている人もいる。したがって、社会的記憶の上での「重畳的な共通認識」の達成を可能にするには、様々な具象を制御可能な範囲内で縮小·統一するための象征(象徴)性のある名が必要である。

次に、古代であっても現代であっても、特にメディアが発達した今日でも、「本人確認」は姓名と不可分であり、「これは確かに×××である」のような確認は決して省略することができない。また、現代の司法制度によれば、裁判所へ召喚、法廷での判決、事件記録などにも全て、当事者の実名が必要とされる。最後に、あらゆる点で国家の意思を具現化する今日の文字社会においては、姓名は固定化された表記と翻訳の規則を有し、直接的に法律や外交、経済、保険、教育、人口、社会管理等と結び付き、社会的記憶の「国家標準」に関係している。

姓名は社会的記憶を容易にし、社会的記憶を制御し、変更するのにも便利である。四川·雲南地方におけるモンゴル人の後裔の間では、『改為余记』の木刻整版本が広く伝わっており、それには概略として次のようなことが述べられている。元朝末期、モンゴル軍が四川·雲南地方から敗退すると、明の太祖、洪武帝朱元璋は、大軍を派遣して包囲討伐し、これを追い詰めるに至った。元軍の中には鐵姓の者がおり、真の姓名を隠すため、「鐵」の字の右半分を取り去って「金」に変えようとしたが、「金」と「鐵」は近い存在で、同じ金属に属しているため、なおも識別が容易であった。そこで、「金」の文字の最下方にある横棒も取り去って「余」に変えることにしたのである。この「鐵を改め余と為す」という記録は、四川·雲南地方のモンゴル人の中で余という姓の自己性を維持してきた、モンゴル人の後裔の社会的記憶である。中国の伝統ある家系において、改姓改名という方法によって社会的記憶を変えることは、比較的よく見られる現象である。例えば、中国の歴史において、少数民族が中原の主となったことがあるが、その間、一部の漢人は少数民族の名を名乗った。それは、改姓·改名を通して社会的記憶を調整し、新しい政治的アイデンティティを築くとともに、少数民族の統治者に迎合することを望んだからである。『広西岑氏族譜』の記述によれば、岑氏宗家の家人はもともと南陽に住んでおり、岑氏の族譜では、その祖先は、周の文王の異母である耀の子の渠であると称している。後に、湖北、四川、浙江、広東、広西、貴州に移り住み、その中の広西の支族の第8世代から第10世代の人物にモンゴルの名が用いられている。

8世代

帖木児 長男

阿剌蘭 次男

怒木罕 三男

阿剌辛 四男

不花也先五男

9世代 野先帖木児の息子

10世代 伯爵野先の息子

この第8世代から第10世代の人々は全て元朝期を生き、当時の政治的環境に適応するため、モンゴル名を名乗った。

社会的な人間の育成は、「どんな実を結ぶかはどんな苗を植えるかにより、どんな花を咲かせるかはどんな種を蒔くかによる」という言葉のように、嬰児の頃から始める必要がある。姓名を用いて社会的記憶を支えることは、それぞれの文化の中で個人的特質(personhood)を育てることの鍵となる内容である。中国南西部に居住するタイ族の中では、段階的な多重の人名制が行われており、誕生から成人に至るまで、個人が何回もの命名を経なければならない。それは、個人内の異なるライフステージやライフイベントを示すものであり、多重の社会的記憶を形成するものである。こうしたタイ族の多名制は、ライフステージそれぞれにおける個人の身分の変化を示しており、また、その社会的地位の変化の記録となっている。伝統に基づいて、タイ族の庶民の家に子供が生まれると、男児には「岩×」と名付け、女児には「玉×」と名付ける。また、貴族の家に新しく生まれた男児には、「主(主人)」あるいは「官(地位の高い人)」を意味する「召×」と名付け、女児には、「小姐(息女)」「公主(貴人の娘)」を意味する「喃×」と名付ける。更に、タイ族の幼名には、「章」という文字が用いられる。「章」という文字の本義は「秤(はかり)、過秤(はかりにかける)」であるが、それは、子供が生まれたら、その子にぴったり合う重さの塩で邪気を払うため、子供の重さを量る必要があったことに由来する。それにより、災いを避け、子供が無事に成長することを祈るのである。タイ族の古い習俗によれば、子供は8,9歳になると、僧侶として寺に入る必要がある。そして、その1年後には幼名を捨て、僧名に代えなければならなかった。そして、寺に入った者の還俗には、還俗名を名乗る必要であった。庶民は、幼名の前に「新」の意味を表す「邁」の文字を加えて、本人がすでに仏門に入ったことがあることを示した。第5級の「督龍」(大仏爺、主持、長老)という僧侶の地位にあった人は、幼名にかかわらず、「康朗龍」という還俗名を称した。第6級の「枯巴」という地位にあった還俗者は、「康朗挺」と称した。ギアツは、命名が、自然的人間を社会的人間に買えると捉えている2。嬰児は名付けを通して、他者の人生と絡み合い、命名は嬰児を社會的ネットワークの中に取り込む。命名者と被命名者は、その時から「切っても切れない絆」で結ばれ、また、その時から社会的記憶を嵌入したり、あるいは社会的記憶を忌避したりする。命名者は、他者すなわち被命名者によって、自己の喜怒哀楽、追求する興味、価値選択の方向を示し、被命名者も、その時から、「修身養性(身を修めて天性を涵養する)」という人としての生き方を学び始める。

命名の過程は、社会的人間観が得た再生産、再発展、再革新の過程でもあり、命名者とその環境における被命名者との間にある命名と被命名の関係は、直ちに社会的、文化的方向性の特徴を帯び、「どのようにして資格ある社会的人間になるか」ということについての価値基準を更新するのに役立つ。インドネシアのバリ島では、親従子名、祖従孫名制が、夫婦の社会的地位について何度も定義し直し、夫婦の身分を何度も更新してきた。一個人の呼称は、個人名、従子名、従孫名というように、生涯で少なくとも3回変わる。ギアツは、夫婦の身分を示す従子名を確認するのは、夫婦の間に婚姻関係があることを確認するためではなく、夫婦がすでに子供をもうけ、資格ある夫婦であることを確認するためであると指摘した。夫婦は、子供をもうけ、孫あるいはひ孫を得ることを通して、緊密な関係を共に築いていくのである。ただし、夫の家に嫁いだ娘は、その数の内に入れない。父親になり、「子供を得た階層」の一員となった男性のみが社会的地位を有し、未婚の男性は、村の理事会に参加することはなる階層に分属している。「子供のいない者は、他者に依存する小人物である。その一方で、某某の父親は、地域社会の生活を導く積極的な市民であり、某某の祖父は、戦略を提供する陰の尊者であり、某某の曽祖父は、他者に依存してはいるが、半神化した長者である。」バリ島の従名制は、祖先に目を向けるのではなく、子孫に目を向ける。それは、「下方を見る」文化的特質に属する。夫婦は、子や孫の誕生によって「不断の成長」をし、逆向的な社会的記憶を生成する。

姓名は、社会的人間を生み出し、育てることだけに用いられるのではなく、また、「階級区分」のためだけに用いられるのでもない。それは、性別を区別することにも用いられるのである。中国の封建時代において、士大夫階級は、姓と名を有するだけではなく、その他に多種の称号をも有していた。その一方で、庶民には普通、正式に名を持つ資格さえもなかった。代の人、兪樾が著した『春在堂随笔』巻五によると、「元の制度では、庶民、無職者が名を持つことは許されず、行第及び父母の年齢を合計したもので名とした」。例えば、宋、元、清の各時代の庶民の中には、李大、熊二、閻二、劉二、尹二、張三、李四、周三、董小七、劉十二などの姓名を見ることができる9。封建社会における女性の人名は、更に「赤貧洗うが如し」である。まず、古代の女性は、家においては父親に従い、嫁いでからは夫に従うものとされ、その地位は自立したものではなかった。「男女は距離を置くべきものである」という考えが支配する中で、女性の名を閨門から外へ出すことは許されず、ただ、婚姻という大事に関わる場合にのみ、相手にやっと知らせることができる。

女性が嫁いだ後、夫の家は嫁の「私室の名」については秘密にし、明らかにすることはない。次に、古代の女性は嫁ぐ際に、名を称さずに姓を称した。これは、同姓による婚媾を避けるための一つの措置であった。嫁いだ女性は、姓を名とし、近·現代になってもまだ、陳張氏、鄭李氏、梁洪氏といった呼称法が存在した。そして、更に識別が必要であれば、姓の前に国名や族名を加えるようにした。息姫や褒姒といった呼び名がその例である。他にも、東施、西施のように、住む場所の方向·方角を表す文字を加えたもの、文姜、敬姜のように、諡号に用いられる文字を加えたもの、少姜、叔嬴のように、排行に基づいた文字を加えたものなどが見られる。伝統的な中国社会では、嫁ぐ前の女性は、排行に基づいて、大女、二女、三女、四女あるいは大姐、二姐、三姐、四姐と呼ばれる。嫁いだ後は、夫の排行に従って、大嫂、二嫂などと呼ばれ、年を取ると、大娘、二娘などと呼ばれる。女性の伝統的な名の中で特筆に値するのは、唐代の女性に「娘」を用いた呼称が多かったことである。「娘」の前には、排行を表す数字を加えるが、例えば、俞樾の『春在堂随笔』には、唐の開成5年の墓おばさん墓碑に刻まれた女性の名が列記されており、そこには、次のようなものが見られる。徐十一娘、呂三娘、陳一娘、梁十一娘、鄭大娘、高二娘、許三娘、宋十四娘、徐十二娘、徐三娘、朱十二娘、方二娘、姜三水曜娘、沈十一娘、鄭三娘、邵六娘、胡二娘、梅十二娘、張八娘、施十一娘、劉一娘、周三娘、黄二娘、王三娘、葉四娘、呉三十娘、江十一娘、黄三娘。

名は、それによって男女を区別する。これは多くの文化の中でよくみられる現象である。しかしながら、民族誌資料おいては結局のところ、「名による性別の掩蔽」という事案、いわゆる「トランスジェダー名」という現象が存在する。近代のイエメン王国では、王族の女性は出生時に「閨名」が名付けられ、成長すると、男性名が名付けられた。女性の体のいかなる部分も目にしてはならない男性が、女性の「閨名」についても、それを呼ぶことを許されていなかったことが、その背後にある理由である。それは、「閨名」も女性の体の一つの構成要素であり、勝手にしきたりを破って、それを露呈させてしまうことはできなかったからである。女性は、イスラムの法律によって結婚が許されていない男性たち(mahram)とは自由に接することができたが、その他の男性については制限が設けられていた。そして、女性が男性と接する際は、自分の男性名を用いる必要があった。当地において古くから伝わる話によると、「閨名」は女性の頭髪のようなものであり、それを思い、それを語ることは、男性に非分な思いを引き起こさせる。「閨名」は、凝視する視線のようなものであり、女性の体を透視することができる。したがって、男性名を名乗ることで女身を遮蔽することができるとともに、自分が名門の出身であることを示すことができ、外界と交流することもできる。また、自分の女性としての社会的性別を保持することもできる。「トランスジェンダー名」は、親族の内と外とを結び付け、文化的ルールに適合させることができるとともに、自分のための自己実踐の場を作り出すこともできる。女性の「閨名」は、通常、族譜の中には見られないが、死後においては逆に、墓碑に見られるようになる。これは、生前に行われていた女身の保護が終わり、タブーが解除されたことを意味する。

五、固有名の政治、姓名犯罪と国家統治

コノートンは、政治的正当性とは、主に、特定的な設計に基づいて社会的記憶をコントロールすることであると述べている。これを拡張して言うならば、社会的統治とは、主に、社会的記憶を統治することであり、特に、身体的記憶を含む「物象化した記憶」を指導し管理することであると言える。デリダの「固有名の政治(onomastic politics)」の概念は、2種の政治を比較するのに用いることができる。一つは、周辺化、支配化、奴隷化を意図する固有名の政治であり9、もう一つは、友誼を結び、相互に認め合い、記念として用いられることを意図した固有名の政治である。フーコーとバトラーは両者とも、人の身における「社会的生活」は言語生活から始まると捉えており、デリダは更に、言語そのものが暴力性を有していると捉えている。そして、デリダとバトラーは共に、命名が暴力の源であると考えているが、それは、命名が「個人の不在」を生み出していることによるものであるとしている。ラカンは命名を、二つの主体の間で達成すべき、同一の対象に対する「合意」と見なしている。名を付けることや呼ぶことは、人の身に対する支配的な作用を生じさせ、言葉の実践を物質的な力へと転換させる。こうしたことから、姓名が「暴力を振るう」ことに対して、人々がどれほどの興味を覚えたとしても、それは不思議なことではない。

ユーゴスラビアで発生した大規模な民族紛争中、敵対するセルビア当局は、アルバニア難民に対し、所有する公的な身分証明証を出国前に差し出すように要求した。これにより、当国における合法的な居住権を彼らに失わせ、彼らの存在を非合法化させたのである。同様に、墓地や墓碑の破壊には、死者の名を記憶の中から消し去ってしまう可能性があり、死者たちを非人間化させてしまう。2000年、イスラエルが南レバノンから軍を撤退させると、イスラム教徒は、神殿内に列記されていた南レバノン軍の兵士の名を剔出するという行為に及んだ。それは、彼らがイスラエル軍の協力者であったという理由からであり、この行為は「死者の滅び(killing the dead)」と呼ばれている。中國の文革期において、「走資派」の名には八つの罰点が打たれ、名は逆さまにされた。それは、「走資派」が永久に立ち上がれないようにするためであった。

地名も同様に政治的色彩に満ちている。イスラエル政府は、聖書における名称を用いて、改めて地景の名称とした。それは、パレスチナの歴史を消し去るためであった。1977年から、リクード政府は、1967年にイスラエルが占領した地域をユダヤ(Judea)、サマリア(Samaria)と呼ぶようになった。アパルトヘイトが打倒された後の南アフリカでも、各部門、道路、建築物の名称について、その「アフリカ化」の推進が全面的に開始された。アルゼンチンによる呼び名であるマルビナス諸島を、イギリスではフォークランド諸島と呼び、韓国による呼び名である独島を、日本では竹島と呼び、中国による呼び名である釣魚島を、日本は尖閣諸島と呼んでいる。

中国の歴史においては、「改姓削氏」を以て「反逆」に対する処罰とすることが、王朝の統治者によってよく行われた。南朝斉の武帝(483-493年)の時代、巴東王であった蕭子響が反乱を起こしたが、戦いに敗れて死に至った。その結果、属籍は削られ、氏も「蛸」と改めさせられた。隋の煬帝の時代である大業9年(613年)に、貴族である楊玄感は、農民蜂起の機会に乗じて謀反を起こしたが、戦いに敗れて死を遂げた。その結果、勅令によってその姓を「梟」と改めさせられた。唐の垂拱4年(688年)、太宗の子の越王と、越王の長男である李沖が挙兵し、李唐の復活を企図した。事が破れた後、武則天は詔令を発して、その属籍を削り、氏を「虺」に改めさせた4。中国の系図は、宗族を固結させ得るだけではなく、重要な政治的機能をも有している。例えば、魏晋の時代においては、特に家柄に重きが置かれ、「設官分職」に当たっては、必ず系図が審査された。また、北魏の時代においては、家柄の高低に基づく序列が人材選抜の規準とされた。この方法を「方司格」と呼ぶ6。系譜からの除名は重大な懲罰であり、仮に死去した人物であっても、必ず除名されることになる。過去に、チャバキ(現在の内モンゴル自治区アロン旗チャバキ·エヴェンキ民族郷)のドゥラル氏の一族の中に、女性をめぐって争う二人の者がおり、一人がもう一人を殴り殺すという出来事を引き起こした。一族の長は古老を招集して会議を開き、殺人を犯した者を家譜から除名することに決定した。そして、その姓を改めさせるとともに、地方官に引き渡して放逐した。家譜からの除名を受けることは、死刑に処されることと同等のことであった。

姓名は「暴力を振るう」ことだけに用いられたのではなく、「恩を施す」ことにも用いられた。このような「恩威並行」は、固有名の政治における常套手段であり、一族の成員、特に女性が、固有名による統治の対象となった。『武林邵氏族譜』には、寡婦となった多くの人のことが記載されている。彼女たちは「守節」して嫁ぐことをしなかったことにより、表彰の令達を受けた。そして、特別に祖廟に入ることが許され、家譜の中では広く知られる存在となり、宗法における模範と見なされた。例えば、上述の族譜には、「階公の側室の陳太宜は、階公に孝節を尽くした人であるので表彰された。その守節は合わせて22年に及ぶ。」「林公の側室の胡孺は、5人の叔父に孝節を尽くした人であるので表彰された。その守節は合わせて28年に及ぶ。」「陳太宜は、6人の叔母に孝節を尽くした人であるので表彰された。その守節は合わせて57年に及ぶ。」「林宜は、孝節を尽くした人であるので表彰された。その守節は合わせて33年に及ぶ。」「呉宜は、未婚のまま、故郷の母に対する孝節を守り通した人であるので表彰された。その守節は合わせて12年に及ぶ。」「鄭孺は、孝節を尽くした人であるので表彰された。その守節は合わせて10年に及ぶ。」といった記載が見られる。 このような褒賞制度は、中国の封建時代における女性の従属的な地位を物語っている。

人の名と身分もまた盗まれたり、売られたりする対象となり得る。その結果、人と名の分離がもたらされ、社会的価値、更には経済的価値を交換するための潜在的な財産として機能する可能性が生じる。ネットワーク化、デジタル化、市場化といった喧騒の中で、姓名はすでに人という主体から独立し、疎外された対立面となっている。身分に関する盗難は、すでに市場経済の「副産物」となっている。ネットワークに関する定義においては、「例えば、社会保障識別番号、運転免許証番号、クレジットカード番号といった、他者のアカウントやパスワードを不法に得て、それらにより別人になりすますことは、一種の犯罪行為である。これらの情報は、被害者名義のクレジットカードを使用して商品やサービスを得ることに用いられたり、また、盗難を行った者が、虚偽の資格を示すことに用いられたりする可能性がある。」ということが示されている。1990年代、かつて 一つの出来事が起こった。湖北省公安県申津渡鎮の佃仁芳という女生徒が、荊州衛生学校を受験したが、成績が合格ラインを9点超えていたにもかかわらず、入学許可通知書を受け取ることはできなかった。しかし、思いも寄らぬことにその1年後、「佃仁芳さんへ」と書かれた成績証明書が、佃家に届いた「以前、佃仁芳という姓名は、高校入試の成績や書類一式と共に、事もあろうに、隣の鎮に住む何姓の女生徒によって盗み取られていたのだった。恥ずべき行為は露見し、偽の『佃仁芳』は除名となった。一方、正真正銘の佃仁芳は学ぶ権利を失っていたが、それは回復される運びとなった。」2004年、湖南省隆回県公安局の元幹部警察官であった王崢嶸は、その娘である王佳俊が、大学入学試験で514点という成績を挙げていた同級生の羅彩霞になりすますことを幇助した。王崢嶸は、羅彩霞の戸籍移転証明書を偽造するなどして、娘を貴州師範大学に入学させたのである。正真正銘の羅彩霞は、翌年、天津師範大学に合格したが、王佳俊によるなりすましのために、卒業時において、卒業証明書と教員免許状を申請することができなかった。2009年10月26日、湖南省邵陽市北塔区の人民法院は、この事件を審理し、王崢嶸が自分の娘を大学に行かせるために、躊躇なくなりすましを行わせ、文書も偽造したこと、更には、こうした行為が、公安機関の戸籍管理に影響を与えたことを認めた。そして、「国家機関の名誉と信望を損ない」、好ましくない社会的影響をもたらし、国家機関の文書を偽造した罪に該当するとして、一審では、有期懲役2年の判決が下された。更に「有期懲役3年の刑罰が科された初犯である贈収賄罪との併合罪にすることにより、有期懲役4年の執行が決定された。」一部の伝統的な社会でも、姓名もまた自己完結的であり、独自の「社会生活」を有することができる。例えば、オロカイバ(Orokaiva)族の社会では、姓名は死者にも生者にも属さず、両者の間を「通過する」ものである。人が名に属するのであって、その逆ではない。姓名は、自己完結した体系であり、独自の社会生活を有している。死者、生者を問わず、誰もそれを持ち去ることはできない。名には、非常に重要な意味が備わっている。それは、同名の者同士が互いに財産を相続し合うような権利を持つほどのものである。同名の者同士の関係は、親族関係を抑制し、その均衡を図るのに十分であり、親族関係において問題を解決できなければ、その解決については、同名関係に役割を譲らなければならない。姓名は経済的交流の符牒であるだけではなく、王朝間の政治的取り引きの「バロメーター」でもあり得る。高麗王朝は、モンゴルと接触する前、漢族の衣冠制度を尊び、農耕社会の優越感を遊牧文化に対して持っていた。高麗の太祖の遺訓に、「私だけが東方の地で、永らく中国風を慕い、衣冠礼楽、その悉くにおいて中国の制を尊んできた。契丹は禽獣の国で、風俗が違い、言葉もまた異なっている。それに倣うことがないように用心すべきである!」という一節がある。しかし、モンゴルのフビライ·カーンが元朝を建国して以降、すでにその頃高麗は、内外共に困難に見舞われる状態にあったのだが、モンゴルは度々高麗に侵攻し、やがて高麗自体も戦火の絶えない乱世に陥った。そして、高麗王室は、臣従のための婚姻をモンゴルへ願い出ることを余儀なくされたのである6。1274年から1349年に至るまで、合わせて9人のモンゴル公主が高麗王室に降嫁した7。そして、「王室間の婚姻は両国の関係を宗藩関係から親族関係へと転化させることになった」。この時期、高麗王室のモンゴル化は最高潮に達し、それは、血縁を結ぶこと、服や髪型を変えること、胡礼を行うこと、胡楽を奏すること、狩猟を嗜むことの他に、モンゴル名を用いることにも表れていた。

少数民族が中原に進出した際、自らの民族的特徴をよく保持しながら、いかにして漢族の土地をうまく統治するかについては、新興の統治者にとって、常に解決できない難題であった。しかしながら、少数民族の統治者は、全力を尽くしてその事を為す必要があった。清代の朝廷は、満蒙の旗人が漢人に倣って命名することを禁止することに努め、その姓氏の民族的特徴を保持することを求めた。奕賡は『管見所及』に、次のような一節を書き記している。

乾隆25年における上諭。八旗満州、八旗蒙古は、皆それぞれに姓氏を有していた。それから、すでに長い年月が経ち、本姓を捨て置いて漢姓に倣う者も多くなった。牛呼鈕(鈕古録氏)などは郎姓を称するようになったようであるが、たとえ、最初の一文字に目を向けて姓を称するにしても、やはり、牛とするべきである。また、漢姓と同じような姓にして、どうして郎などと呼び捨てにすることができようか。姓氏はすなわち満州の根本であり、その関わるところは極めて重要である。今、もし、正すことをせず、因循の時が長く続くと、誰もが必ず本姓を忘れてしまい、再びそれを知る者はいなくなるだろう。

清中葉から清末にかけて、漢族文化の影響下にある満州族においては、名の漢化の程度がより一層進んだ。そのため、「満州旧道」を守ろうとする清の統治者は、満州族の人々に対して、漢人が用いる3文字の名を模倣することを禁止することにし、その旨の諭令を発するに至った。乾隆帝は、「満州族の人々が名付ける3文字(満州語の3音節)の名は、分かりやすい満州語の意味を持つものを除いては、漢人の姓名と違いがない。これは、望ましいことではなく、決して許すことができない。」と捉えていた。これにより、乾隆帝は、八旗満州や八旗蒙古などの人々に対して、幾度となく諭令を発して、それを遵行させようとしただけではなく、一部の役人に対しては、名を改めさせるようなことまでしたのである。このことに関して、以下に二つの文献資料を引用して説明する。

乾隆48年6月27日における上諭。現在、甘粛省の永安営遊撃隊の任にある広明福は、正黄旗の蒙古旗人である。旗人でありながら、名を広明福と称している者であるが、その名はまるで漢姓を持つ人の名のようであり、非常に目障りである。もし、旗人であるならば、名は明福、広福でも良く、なぜ、広明福という名にしなければならないのか。このことについては、満蒙八旗に文書によって伝達し、今後、旗人の中では、これに似た、漢人が行うような命名については、その行為を永久に禁止とする。この諭達については遍く行われなければならない。上諭。皇帝の引見を受けた、鑲黄旗満州に属する者の中に、盛京防衛の補強のために配置された驍騎将校で、章宝珠という名の者がいる。章宝珠は満州旗人であるが、この名を付けることは、漢族においても非常に人気であり、当人もすっかり漢軍旗人のようである。過去、幾度となく諭告がなされたが、当該の将軍、副都統らは依然として是正していない。これは、すなわち、怠慢であり、不注意である。章宝珠を宝珠と改める件の他に、林寧という名も、訓戒処分が行われるのを待っているところである。なお、これらのことについては、八旗に回勅する。それにより、各省が一体となって遵行するものとする。

封建時代において、姓名及びその解釈についての政治的規範を策定することは、統治者の特権であった。何を規範とし、何を反規範とするかは、全て統治者の意思に基づいて決定されなければならなかった。趙翼の『二十二史箚記·補遺』には、次のような記述がある。

わが満州と蒙古の文字は、一字一音である。そして、その一字一音が表す意味はすでに無くなっている。また、もともと、一つの音が二つ以上の文字の音になることもない。一つの音が多くの文字の音となるのは、ただ漢字においてのみである。そのため、清の文字を漢字に転写しようとする者は、用いる漢字で好悪の意味を示すことができ、しばしば悪字を用いて、人への蔑みを表した。そして、そうした文字は、異なる国の異なる言葉においてだけではなく、同じ中国語においても用いられたが、ただ、抑揚という点においては非常に有用であった。···金史は漢人の手によって成ったが、音訳に対しては未習熟で、また、毀誉についても思いのままであり、醜さを意味する文字を用いては誹謗中傷をほしいままにした。例えば、烏珠という名は必ず兀朮と書かれた。このような例は、枚挙にいとまがない。

明代において、モンゴル人の名の漢訳は、「しばしば悪字を用いて人への蔑みを表した」が、これは、政治的な差別があったことを示している。「三宝奴」「察兀秃」「也速答儿」などがその例である。清の高宗は、こうした状況を改革することを承認し、上述の名も「三宝努」「察袞図爾」「伊遜岱爾」に改めさせるなど、少数民族の名に表れていた政治的な差別を極力解消させようと図った。

香港の第27代総督、デイヴィッド·ウィルソン(David Wilson)氏は、就任に当たって、自分の名を「魏徳巍」と音訳したところ、「魏」と「巍」の二匹の鬼がいるということは尋常なことではなく、また、「魏」と「危」は諧音であり、誠に不吉だと、批判して言う者がいた。香港総督は、この批判を受け、すぐに名を「衛奕信」と改訳した。この名は「信任と保安、そしてまた、『奕』が溌溂とした人間であること」を表している。このような修正が、香港の人々の心理に対する迎合を可能にし、それにより、施政も容易になった6。これは、姓名の音訳に反映された政治的な知恵である。

国家の現代的な統治は、まず、人名、パスワード、出生証明書、車のナンバープレート、許可証、番地、町名などの登記において具現化される。その中でも、姓名の登記は最も重要であり、決して欠失させてはならないものである。新生児に名付けをし、その写真を撮り、民事部門に登録·登記することは、合法的な公民になるための重要な一歩である。歴史的に見ても、継承可能な姓氏を与えることで、国家による徴兵や収税が容易になり、財産権の帰属を確かめることにも都合が良かった。イギリスの法律の規定によれば、両親は6カ月以内に新生児の姓名を登録しなければならない。ドイツの法律の規定に基づけば、両親は1か月以内に新生児の命名を行う必要がある。フランス政府は、1993年に至るまで、法律の枠内において国民に人名を提供していた。例えば、ネストール(Nestor)は合法的で、ジュピター(Jupiter)は非合法的である。スペインの植民者が17世紀にフィリピンを占領すると、フィリピン人の中に、「スペイン名+フィリピン姓」という人名の形が現われた。「フアン·マスロン(Juan Masulong)」「ドン·フアン·バナル(Don Juan Banal)」などが、その例である。更に、1849年11月11日には、スペインの駐フィリピン総督は法令を公布し、全てのフィリピン人に対して、スペインの姓に切り換えることを強制した。元来、日本の庶民には、名はあっても姓は無かったが、日本政府は、明治8年(1875年)に、全ての国民が必ず姓を持たなければならないことを規定した。スウェーデン人もまた、歴史的に「有名無姓」であった。1625年から1626年にかけて貴族院が設立されたが、その時になって初めて、どの家にとっても姓を持つことは必須のことであると規定された。アメリカにおいては、最近まで、TOEFL テストを受験するには姓と名を記入することが必要とされていた。したがって、「有名無姓」の者は受験することができず、姓氏を新たに付け足すとともに、裁判所に赴いて裁判官の認定を経た後に法的な公文書を作成する必要があった。ある意味、国家統治は姓名から始まる。日本においては、1958年に実施された戸籍法の中の規定により、命名には常用漢字のみを用いることが規定された。1961年には、法務省が人名用漢字92字を別に創設し、1981年には、それを166字までに増やした。近年、更に118字が新しく追加され、人名に用いることができる漢字は、常用漢字1945字と併せて、総数2229字までに達している。姓+名あるいは名+姓という形式は、すでに深々と現代の國家分類管理システムの中に嵌入されている。国家標準のコンピュータテンプレートには全て、姓+名あるいは名+姓という形式が設定されており、オンラインによる申請においては、姓をスキップしたり、名を省略したりすることはできない。名もあり姓もあることで「合法的な公民」と認められるのである。

中国の多くのサービス機関においては、ネットワーク上、姓名については4文字しか設定されていない。そのため、4文字を超える姓名については入力することができず、手書きによって付け足すしかない。これは、そのように姓名が4文字を超える人々、特に少数民族にとっては、とりわけ不便に感じられる。姓名の統合は、文化の統合の前触れである。また、姓名の統合は、国家統治の効果を高める手段である。