传统村落活态化发展水平评估研究*

——以陕西省为例

魏峰群,赵晶雪,杨蕾洁,林碧霞

(陕西师范大学地理科学与旅游学院,西安 710119)

0 引言

随着近年来我国持续推进乡村振兴战略,全面掌握传统村落发展水平作为区域乡村可持续发展的基础性工作,越来越受到社会各界的重视。众所周知,传统村落的发展与经济、社会、文化、历史、空间等诸多因素息息相关,续存状态的传统村落作为一个“活”的有机体,如何准确评估其发展水平是一项复杂且困难的工作。以往学术界对传统村落的发展研究更多的是关注其文化保护度和传承度[1,2]、景观风貌[3-5]、自身价值[6-8]等静态层面,缺乏精准描绘当代传统村落发展的演化动态性、功能多维性和可持续发展潜力等关键特征。通过系统梳理关于传统村落发展评估的学术成果,发现传统的评估方法主要基于“资源要素分解”的思路构建评价模型,例如,邹君等[9]将物质遗产、非物质遗产和村落居民3个要素作为传统村落活态化定量评价指标体系的系统层,为传统村落的发展提供了依据;窦银娣等[10]等以传统村落旅游开发潜力为主要研究内容,基于资源禀赋、开发环境和市场条件三方面构建评价体系,探讨传统村落旅游产业发展的广阔前景,并进行相关的发展策略分析;杨立国等[1]从原真度、活态度、完整度、传承度四方面对传统村落保护度发展相关指标进行分解,在构建评价函数的基础上以湖南省首批中国传统村落为案例进行实证研究;王勇等[11]等融入当今对乡村性的动态思考,依据传统建筑、选址与格局、非物质文化遗产3个因素对传统村落发展进行定量和定性分析,从多要素角度探究传统村落的乡村性及其特征。在我国乡村社会经济快速发展的背景下,文章认为应在传统资源要素评价的基础上,更加注重发展环境与条件以及发展能力等层面的影响评估,进一步突出当下传统村落“活态化发展”的重要特质。

综上所述,全面系统衡量地传统村落活态化发展水平需要遵循“从局部到整体,从静态到活态,从解析转向综合”的新思路。因此,文章创新性地提出传统村落“活态化发展水平”的概念,并在评价体系中强化要素的“活态化价值”,构建包括生产系统、生活系统、生态系统、发展条件、发展潜力等5个维度的新评价模型,以适应新时期传统村落可持续发展的诉求。

1 概念界定与评价模型

1.1 活态化发展的内涵

“活态化”概念来源于活态遗产保护理念,具体指在文化遗产生成和发展的环境当中进行保护和传承[12],逐渐扩展至在日常生产生活过程中进行有机延续的方式方法。显而易见,注入活态化发展的观念对于传统村落这种动态延续型的文化聚集区的保护传承更为适用,并获得了良好的效果和公众的认同。目前,对于传统村落活态化发展的概念内涵,学界也存在多种理解和阐释。例如,冯骥才[13]认为传统村落是物质和非物质文化遗产的总和,是需要保持活态的。他指出“活态保护”应注重恢复文化和生活,传承村落精神价值,而不仅仅是村落建筑表面的修缮;丁志华[14]认为传统村落活态保护是指在充分认识文化的独特价值、尊重文化内涵,保护传统的要素、空间和形式的基础上,构建新的生产关系,并利用该地区文化资源禀赋和特色优势增加产业附加值,使村落可持续发展;邹君等学者[9]认为传统村落活态化发展包括传统农耕的生产、族聚而居的生活、天人合一的生态和乡村农耕文化传承等功能。

在此基础上,该文认为对于“传统村落活态化发展”的认知必须从“传统”和“活态”两个关键点出发,即评估的对象不是一般性的乡村社会经济发展,而是对传统村落所赋存的传统文化要素的传承状态和未来的生命力延续的准确评估。简而言之,活态化发展是指事物或要素的传承和演替过程,关注其未来的发展潜力与趋势尤其重要,需要在评价指向和过程中受到格外重视。该文明确提出传统村落活态化发展水平(The of Activation Development Level of Traditional Villages,ADL)的概念,即传统村落在保持其传统生产活动、社会生活文化和空间生态环境的过程中,运用多维度量化形式综合反映一段时期内传统村落活态化发展的动态变化和未来潜力[15]。通过准确评估传统村落活态化发展水平,为全面掌握区域传统村落发展基础,认识不同时空环境下传统村落动态演化和可持续发展提供客观依据。

1.2 评价模型构建

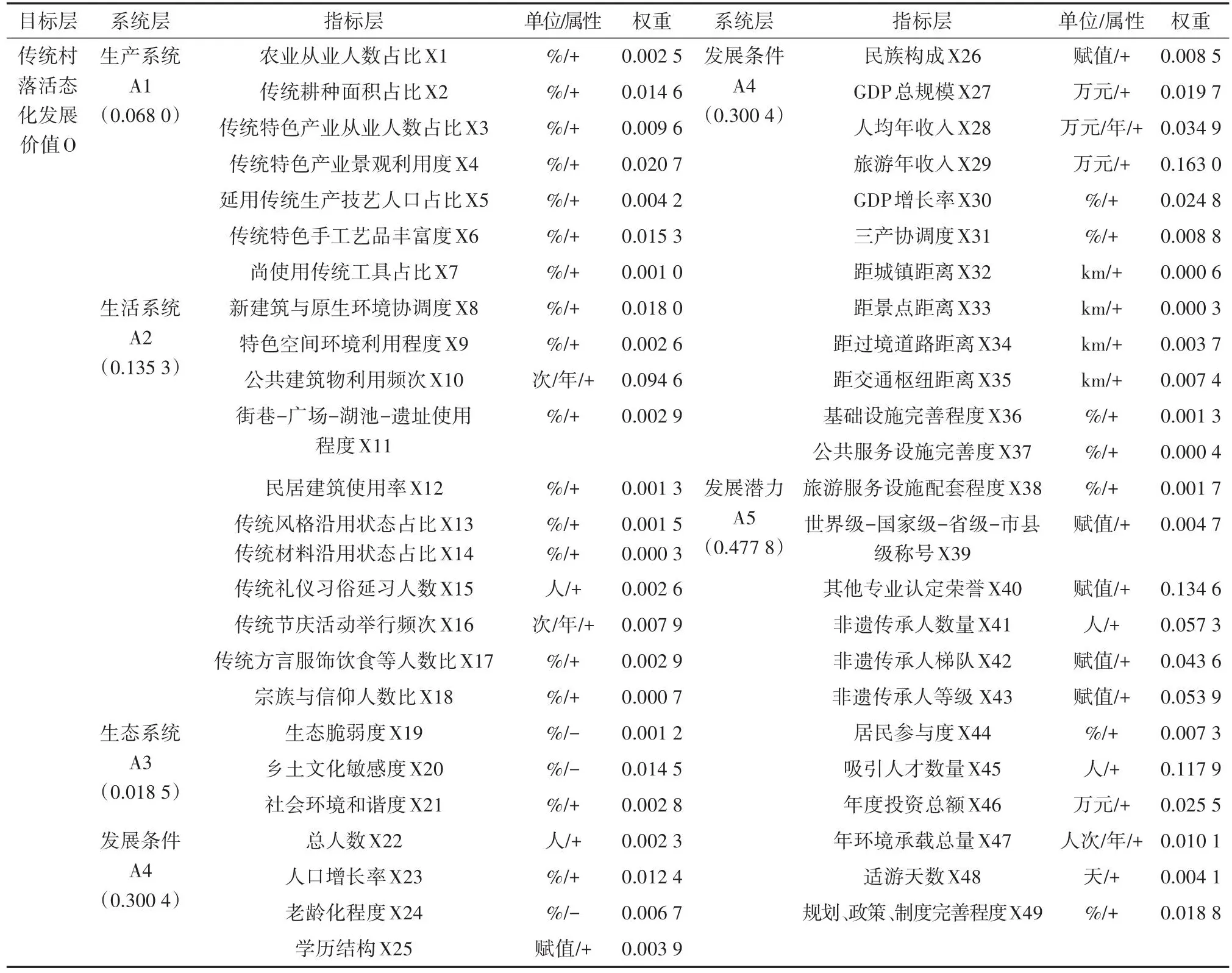

1.2.1 指标体系

基于传统村落的基本特征和“活态化发展”的概念内涵,从有机整体和动态演化出发,该文采用文献研究[16-18]、实地考察、政策分析和半结构化访谈的方法最终构建出包含49个指标的评价体系(X1~X49),包括目标层、系统层、指标层3级,涵盖了个体与总体、静态与动态、现状与未来等传统村落发展的基本属性(表1)。

1.2.2 指标赋值

针对表征传统村落活态化发展水平的49项指标进行实地考察,并进行指标数据的收集和赋值。其中X25、X26、X39、X40、X42、X43等6项指标采用赋值法,取值范围在1~5分,其余43项指标则根据传统村落的实际调研获取相应数值。49项指标量化之后进行标准化处理,以便后续权重和综合得分的计算。

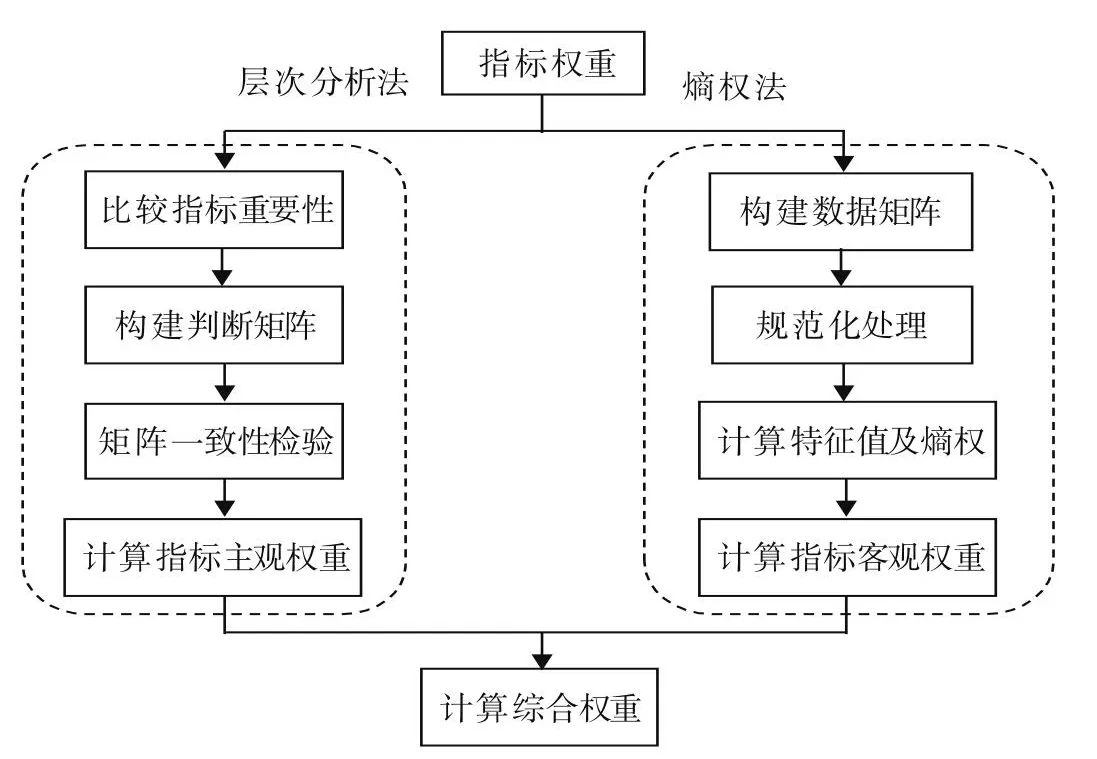

1.2.3 权重确定

针对不同指标属性特点,采用组合赋权法确定指标权重,以层次分析法确定主观权重,熵权法确定客观权重,其计算框架如图1所示[19,20]。首先,构建指标层级结构模型,经过专家多轮打分确定判断矩阵;将层级结构模型和判断矩阵输入到yaahp10.3软件中进行一致性检验(CI)和权重计算,结果显示各计算结果均通过一致性检验[21-24]。其次,根据熵权法的计算方法构造原始数据矩阵,进行数据的规范化处理,计算熵值和熵权,最终确定客观的权重值[25-27]。最后,将主观权重和客观权重进行组合赋权[28],从而得到每项指标的综合权重Wi,最终指标权重见表1。

图1 基于组合赋权法的权重确定框架

表1 传统村落活态化发展水平评价指标体系

式(1)中,W(A)为层次分析法获得的主观权重,W(S)为熵权法获得的客观权重,Wi的取值在0~1。

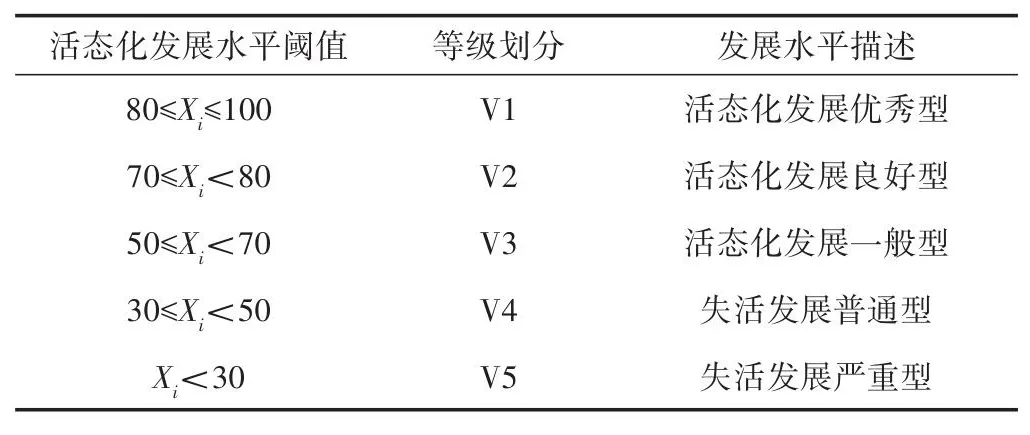

1.2.4 等级标准

该文依据分值断裂点理论,根据评价对象数量和类型等具体情况,对区域内传统村落活态化发展水平进行等级划分(表2)。

表2 传统村落活态化发展水平等级划分

1.3 评估方法

1.3.1 加权求和

传统村落活态化发展水平(ADL)采用常用的加权求和模型进行计算,其计算方法为:

式(2)中,Xi为指标i的原始数据经过标准化处理后所计算出来的数值;Wi为指标i所对应的权重参数。ADL的数值越大,表示传统村落活态化发展水平越大,反之则越小,数值应始终保持在0~100。

1.3.2 变异系数

变异系数(CV)可以在一定程度上反映出传统村落活态化发展水平的空间差异,可据此进行区域差异的分析。其计算式为所有数据的标准差除以所有数据的平均值,计算数值越大,表示差异越明显,离散度越大;反之则越不明显,离散度越小[29]。

1.3.3 核密度分析

利用ArcGIS核密度分析对113个样本数据进行密度制图。核密度分析可以计算点要素或者线要素在周围邻域的密度,通过公式计算将离散分布的点数据在空间上生成连续表面,从而获得空间点数据的集中程度和分布状态[30,31]。核密度的计算公式为[32]:

式(3)中,n为样本数量;λ为带宽;k为核函数;d为到样本i的空间距离;f(x,y)为坐标点(x,y)的核密度估计值。利用ArcGIS将传统村落的活态化发展水平转置到其属性表中,按照各维度进行核密度制图,对传统村落的空间分布进行可视化。其中,5个维度均按照自然断点法分为5级,图中颜色越深代表村落的活态化发展水平越高[33]。

1.3.4 IPA分析

IPA分析属于重要性—表现性分析,形式为四象限图,可以直观呈现数据分布落点,清晰地表示出评价区域类型[34,35]。该文运用IPA对陕西省内国家级传统村落活态化发展的现状资源评价和潜力价值评价进行交叉分析,为进一步探索传统村落可实施性策略提供依据。

2 基于陕西省的实证研究

2.1 研究区域

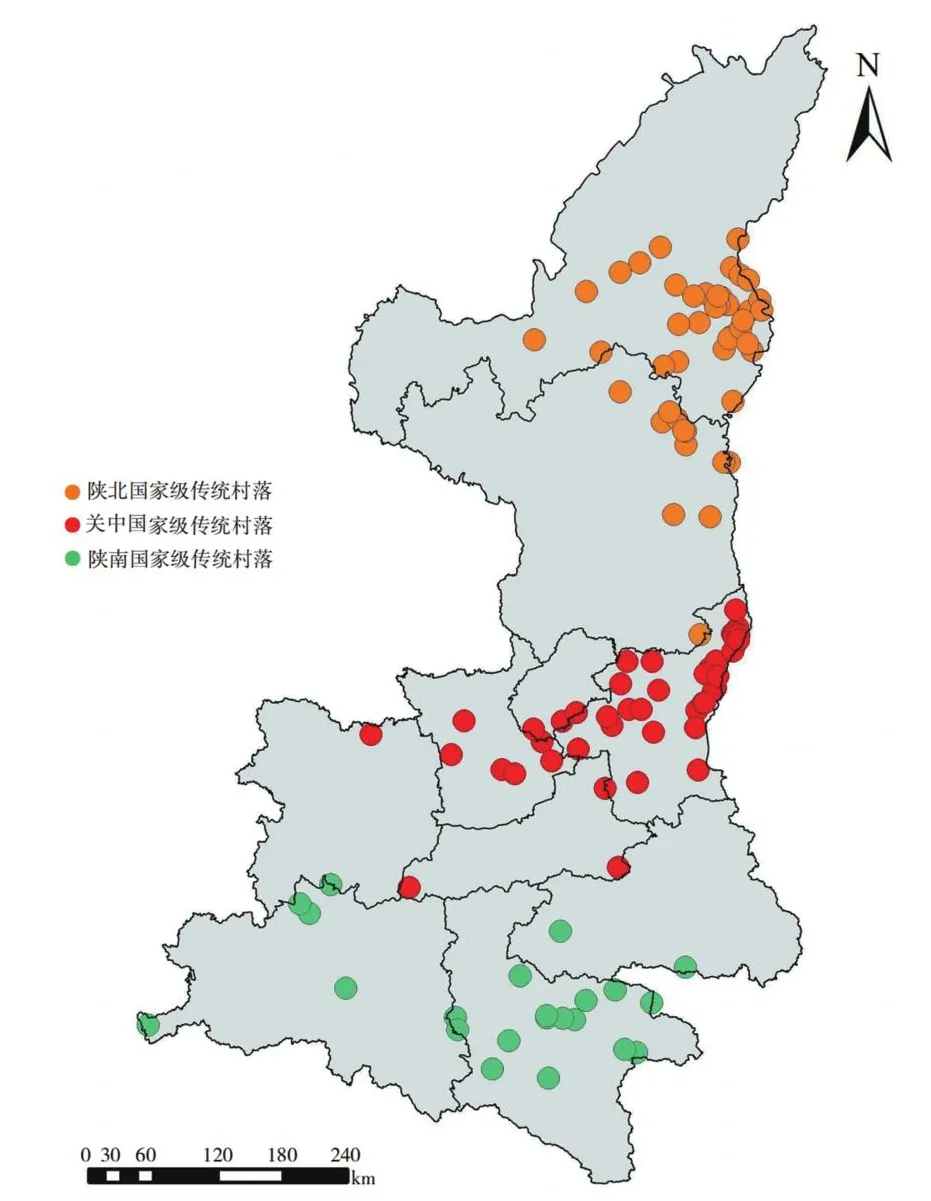

陕西省地处中国大陆腹地,承载着悠久的华夏文明,其中最能体现民族文化基因的当属传统村落的存在。该文以陕西省列入中国传统村落名录的113座传统村落为实证对象(表3,图2),客观评估其活态化发展水平及空间特征。依据省内不同的地理气候和人文特征,研究区域细分为3个亚区,即陕北黄土高原区、关中平原区和陕南秦巴山地区。陕北黄土高原区大部分属暖温带气候,地域广阔,地形复杂,传统村落分散置落于梁峁沟壑之间,黄土窑洞民居高低错落,地域特征极为明显;关中平原区属暖温带气候,地势平坦,传统村落大多集中分布,蕴含丰富的历史文化资源;陕南秦巴山地区多为北亚热带气候,气候宜人,依山傍水,民居建筑以石板房和竹木楼阁为主,生态景观资源赋存丰富[36-39]。陕西省关中、陕南、陕北3地传统村落民居建筑形态迥异,发展环境和条件各不相同,为研究提供了典型的分析案例。

表3 陕西省113座国家级传统村落数量分布

图2 陕西省113座国家级传统村落分布

2.2 数据来源与处理

根据中国传统村落名录以及研究课题资料获取113座国家级传统村落经纬度,并从全国地理信息资源目录服务系统[40]下载陕西省行政区划图等空间数据;采用抽样调研方式收集获取传统村落建筑、农业、人口、文化等数据;参考《陕西省统计年鉴》《陕西年鉴》以及各地级市社会经济数据、政策文件,补充相关指标数据;同时采取半结构化访谈方式,深入了解传统村落日常的生产、生活状态,进一步丰富主观性分析数据。

2.3 结果分析

2.3.1 总体评析

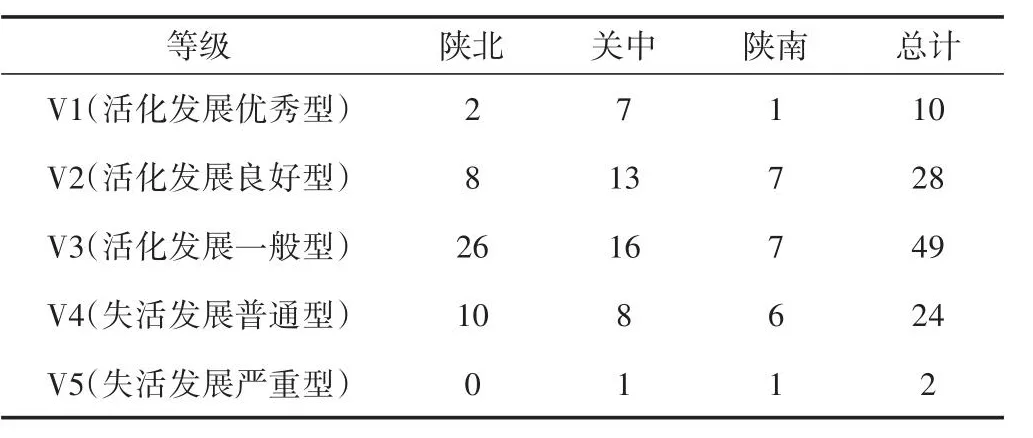

首先,陕西省113座国家级传统村落活态化发展水平,总体上基本符合正态分布规律,其中活态化发展水平很高(V1)的传统村落占比8.85%;活态化发展水平较高(V2)的传统村落占比24.78%;活态化发展水平一般(V3)的传统村落占比43.36%;活态化发展水平较低且逐渐出现失活(V4)的传统村落占比21.24%;活态化发展水平极低且严重失活的传统村落占比1.77%。其次,对陕西省113座国家级传统村落的活态化发展水平进行分值排序(表4),显示中位数为62.37分,属于水平分级中的活态化发展一般型。从关中、陕南和陕北3个亚空间单元来看,呈现出不同的等级分布格局,准确表现出不同区域中传统村落活态化发展水平的结构差异,陕北:V3(56.52%)>V4(21.74%)>V2(17.39%)>V1(4.38%)>V5(0.00%);关中:V3(35.56%)>V2(28.89%)>V4(17.78%)>V1(15.56%)>V5(2.22%);陕南:V2(31.82%)=V3(31.82%)>V4(27.27%)>V1(4.55%)=V5(4.55%)。此外,由于关中地区传统村落密集且社会经济发展程度较陕南和陕北优越,评估结果也显示出,陕北、关中和陕南3地的传统村落活态化发展水平中位数分别为57.04、69.04和62.93,验证基本符合现实情况。由此可知,不同地理气候区域,以及社会经济发展情况差异对传统村落的活态化发展水平具有极为显著的影响(图3,表5)。

图3 陕西省113座国家级传统村落活态化发展水平分级

表4 陕西省113座国家级传统村落活态化发展水平排名

表5 陕西省113座国家级传统村落活态化发展水平分级统计

2.3.2 维度评析

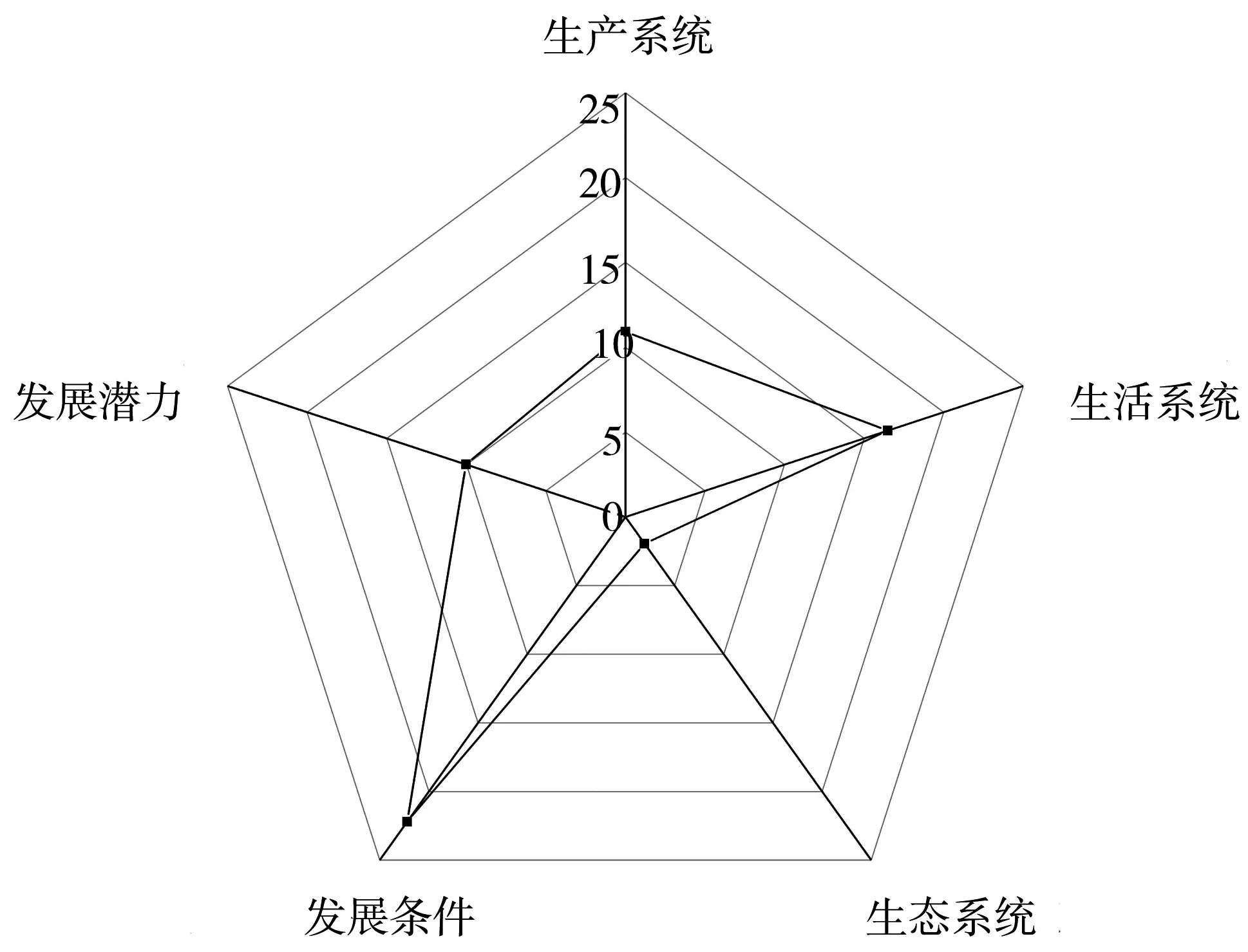

该文从5个维度分析传统村落的活态化发展水平程度(图4)。首先,得分最高的发展条件维度,反映出传统村落需要具有与其匹配的发展条件优势来提升活态化发展水平,而且也正是因为这些条件的存在使得传统村落有了传承延续的机会。在调研中问到村民“您觉得村子发生的最大变化是什么”,约有80%的村民认为“收入高了,玩的地方多了”“健身设施很好”,突出表现为国家在传统村落保护过程中对人口发展、产业发展和建设基础采取了一定措施,并且获得了村民的一致认可;其次是生活系统维度,生活系统蕴含着传统村落古老的文化记忆和风俗习惯等,村落本身的意义、记忆、身份和价值均由此来体现,现存的传统村落生活气息越浓重,越能够体现其活态化价值[41]。其中,约89%的村民保持着原始的生活习俗,宗族体系、饮食文化、民间习俗等都以其独特的方式留存延续;第三则是生产系统维度,产业的发展可以为当地带来巨大创收,在经济基础的支持下传统村落可以形成多产业交叉融合的发展模式,从而扩大影响,环环相扣,为提高活态化价值奠定良好基础,例如,袁家村依托传统餐饮大力发展旅游业,东高垣村依靠柿子加工推动村落经济发展;第四是发展潜力维度,发展潜力能够侧面衬托出未来村落的发展方向和动力,例如,程家川村、党家村利用其自然风景、历史文化等高潜力资源品牌,与周围旅游景区联合,形成旅游黄金线路,但这些潜力资源也受到经济、交通、宣传等多因素的影响,其巨大的发展潜力难以充分发挥和兑现;得分较低的是生态系统维度,虽然近些年来国家在大力倡导生态文明,但是由于人们的生态意识不足[42],约74%的村民认为“绿化不好”“树不是很多”,反映出传统村落的生态环境问题并没有得到很好解决。

图4 陕西省113座国家级传统村落5维度平均得分

2.3.3 密度评析

ArcGIS核密度分析是密度分析方法的一种,可以客观体现出分析目标在空间上的集聚情况。针对陕西省域内的113座传统村落活态化发展水平进行多维度核密度分析,发现不同维度的密度分布呈现出显著的空间特征。总体而言,多维度密度叠加后,显示出陕西省榆林市和渭南市区域中的传统村落活态化发展水平聚集程度较高,形成省域双峰空间结构。其中,生活系统和发展条件的密度集聚,充分说明了陕西省历史文化久远丰厚,传统村落中的生活要素价值延续较好,加之近年来省域内基础设施和服务设施的不断提升完善,对村落活态化发展具有较强的支撑作用和积极影响(图5)。

图5 陕西省国家级传统村落活态化发展水平多维度核密度分布

2.3.4 空间评析

为了进一步探究3个区域传统村落活态化发展水平的离散程度,利用变异系数对其活态化发展水平进行测算。陕北、关中和陕南的传统村落活态化发展水平变异系数分别为0.186、 0.203和0.220。说明在传统村落活态化发展水平均衡度方面,陕北地区高于关中和陕南地区,更可能形成“一村带动多村”的发展格局;而陕南地区的分异现象较明显,均衡程度较低,除了与各个村落发展独立经济有关外,空间分布分散和交通可达性差也会导致其人口和文化交流的频度较低,经济发展联系度较弱,进而形成和加剧空间分异的情况(图6至8)。

图6 陕北传统村落活态化发展水平

图7 关中传统村落活态化发展水平

图8 陕南传统村落活态化发展水平

3 IPA分析与应用

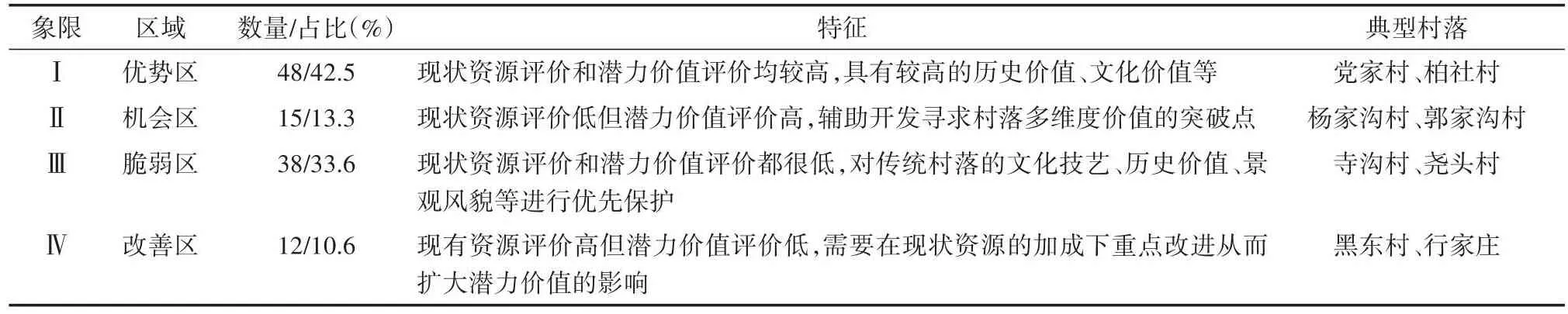

基于以上数据和分析结果,该文运用IPA图可视化表达传统村落现状和潜力交叉综合分析。其中,横轴代表生产系统、生活系统和生态系统3个维度的“现状资源评价值”,纵轴代表发展条件和发展潜力2个维度的“潜力价值评价值”,将去掉最高值和最低值之后的平均值作为交叉点(29.4,32.18),整个坐标系被分为4个象限,分别对应优势区、机会区、脆弱区和改善区(图9),各象限基本特征如表6所示。

图9 现状资源评价与潜力价值评价IPA分析

表6 陕西省113座国家级传统村落的IPA象限特征分析

通过IPA分析得到的实践应用启示如下。

(1)优势区内的传统村落与活态化发展优秀型的传统村落有部分重叠,其中起主导作用的是当地旅游业的发展。村落充分挖掘自身优势并结合现代需求形成特有的村落景观,以旅游促进特色传统文化的传承,实现了传统村落经济效益、社会效益和生态效益的协调发展。由此可见,以旅游开发促进传统村落文化遗产、建筑风貌和环境生态的有效传承成为目前传统村落活态化发展的一种重要途径。

(2)机会区中传统村落的现状资源受到了一定程度的毁损,究其原因与重视程度不够,外界投资不足有重要关系。未来发展可以强化吸引外界投资优惠政策,创新性开发利用地域传统文化资源,将根植于口头叙事、民间故事、宗族谱系的历史记忆集合重构,形成具有当地文化特色的发展平台。

(3)脆弱区表面上情况稳定,但是忽略了村落可持续发展的必要因素和条件,进一步加强保护该类村落原有的风貌,提升资源价值,改善发展环境对于传统村落发展来说是一个巨大的挑战。建议在保护优先的基础上,尝试对自然景观和文化景观进行改造提升,进一步推动产业发展。

(4)改善区现状资源丰富而潜力价值低的状态与人口流失有很大关联,村民是维护传统村落活态化发展水平的持久内生动力,重视村落发展和利益共享,鼓励拥有生产技艺的村民积极投入创业,并以此来吸引更多的年轻人留在村内,在资源价值得到最大化兑现和溢出的同时,使传统的生产技艺、礼仪习俗和农耕文化也得以有效传承。

4 结论与讨论

4.1 结论

基于该文提出的传统村落“活态化发展水平”概念和评价模型,以陕西省113座国家级传统村落为案例,运用加权求和、变异系数、核密度和IPA分析的方法对其活态化发展进行了测度与评估。研究结论如下。

(1)陕西省113座国家级传统村落的活态化发展水平呈正态分布,不同区域的传统村落活态化发展水平表现出显著差异,其评价结果基本符合陕西省国家级传统村落发展的现实情况,充分验证了评价模型的实用性和有效性,为我国其他地区传统村落发展水平评价提供了经验借鉴。

(2)通过构建的包含生产系统、生活系统、生态系统、发展条件、发展潜力5个维度的发展评价模型,系统评估显示陕西省大多数传统村落活态化发展水平属于一般型,未来需要持续提升生产、生态和发展潜力等维度的重要价值的呈现与溢出效应,细致的维度分析为揭示传统村落发展问题提供了客观依据。

(3)基于对传统村落活态化发展现状与潜力的全面认知,精准划分活态化发展的优势区、机会区、脆弱区和改善区,针对不同类型的现实问题,合理制定具有实施性的保护发展策略,有效推动传统村落的可持续发展。

4.2 讨论

在理论和实践层面上,该文所构建的评价模型基本适用于我国大部分地区的传统村落活态化发展水平测度与评价。但仍需要指出的是,鉴于我国传统村落所处地域不同、发展阶段不同,传统村落活态化价值构成和特征所呈现出来的复杂性的现实,模型仍需要针对少数特殊传统村落进行指标微调和方法选择,尽可能全面捕捉特殊指标和参数的具体化,进一步完善评价模型使其更具普适性。其次,在后续研究中,需要深入思考传统村落活态化发展的影响因素与机制问题,积极探索具有针对性和操作性的差异化村落发展策略。此外,在未来相关的研究过程中,建议关注传统村落活态化发展水平在时间序列上的动态变化,其演化过程和特征挖掘等方向都是值得进一步探索的领域。