跨文化传播视野下的纪录片创作策略

岑岚

【摘 要】本文从跨文化传播角度探讨中英合拍纪录片《中国的宝藏》的创作策略,主要从跨文化传播能力的情感过程、认知过程、行为过程三方面分析该片是如何有效进行跨文化传播的。并提出正确看待自身文化,以开放心态面对国外制作团队,从文化差异中寻找情感共性载体等纪录片创作策略。

【关键词】跨文化传播;《中国的宝藏》;中外合拍片

中英合拍的6集纪录片《中国的宝藏》于2019年10月5日登陆英国广播公司世界新闻频道(BBC World News),以每周一集的频次向全球播出。2020年初,该纪录片登陆中央电视台纪录片频道(CCTV9)。纪录片播出后获得了海外观众的普遍认同,极大地促进了国际观众对中国文化的了解和向往。在跨文化传播活动中,《中国的宝藏》取得了不俗的成绩。 本文通过跨文化传播的学术视角,来探讨影片在跨文化传播上的成功策略。

纪录片《中国的宝藏》是以我国历代重量级文物为主要表现主体,从纵向时间轴上反映中国文明发展的各阶段,例如:商周的青铜器,唐代唐三彩,五代的手卷画,南宋的文人画,以及元代青花瓷等历代国宝,囊括了中国几千年的历史。横向上探究了这些国宝背后蕴含的华夏文明,以及对现代中国的深远影响。整部纪录片共6集,每集30分钟,英国著名主持人兼艺术学者——阿拉斯泰尔·苏克为中国宝藏的探索者,串联起了寻宝及文化体验之旅。

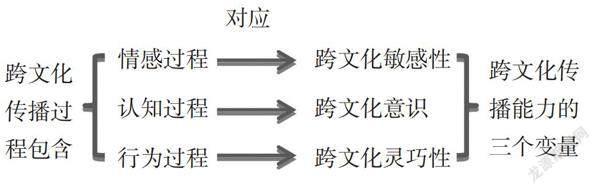

跨文化交际理论认为,“跨文化传播的能力”可以被理解为:“交际者在具体的环境中商讨文化意蕴、辨析文化身份,有效而得体地进行交际的能力”。[1]从理论结构上看,其过程如下图所示。

现从跨文化传播能力的三个变量来分析该部纪录片的创作策略。

一、跨文化敏感性和制作策略

在进行跨文化交流活动时,“跨文化敏感性”表现为情感行为层面的技巧,在这个层面中,开放的心态是进行跨文化交流的重要因素和前提。

拍摄过程中,该片摄制了国内各大博物馆的馆藏珍品,其中很多珍品平时深藏于博物馆内。对于这样的拍摄机会,中方团队毫不吝惜地向英国团队敞开怀抱。英国野马制作公司创意总监夏洛特·琼斯讲述道:“我们获得了前所未有的拍摄权限。央视纪录国际传媒有限公司为我们提供条件去拍摄中国最负盛名的博物馆和文物。”[2]

除了开放的心态外,立足点的选择也决定了我们看待文化的视野和格局。我们所处文化环境形成的思维定势,不可避免地影响着我们对本国文化的看待视角和解读方式,在一定程度上具有视野局限性劣势。介于两种文化之间的立足点超越了单方面的视野局限,不仅更加客观,而且思考方式也更加辩证,看待问题更加全面。通过这个立足点的选择,这种对界限的超越和对自身文化的距离感,我们才能发觉自己文化(作为可以赋予意义的精神上的定位和取向坐标)的系统性和影响力。同时对其他文化的意义关联变得敏感。[3]借助身处其他文化环境者的帮助,听取“他者”的意见,有利于我们跳脱出自我的视野局限,从另一个角度来看待本国文化,从而一定程度上保持中立、客观。

《中国的宝藏》由央视纪录国际传媒与BBC世界新闻频道(BBC World News)、英国野马制作公司(Mustang Films)以合拍、合作的方式制作,中英合拍团队一起合作超过一年,在中西方工作人员思想不断地交流与碰撞之下,完成了这部纪录作品。[4]这样的创作模式,使得创作在某种程度上是在“对话”中完成。创作团队融合了中西双方的文化背景,跳脱了单一文化背景形成的思维定势、视野局限,从而使得整部纪录片无论是选题定位还是视觉角度,或是制作过程,都能站在更加客观、更加超越的位置。

从跨文化传播敏感性即情感过程看,看待自我文化越自信,态度越开放,立场越中立,不论是创作观念,还是对于彼此文化内容的讨论,才能生成沟通的“场”,从而让其成为跨文化传播行为的前提。

二、跨文化意识与选题策略

跨文化意识即跨文化传播的认知层面,主要涵盖两方面内容:自我意识和文化意识。简单来说,自我意识是对自我身份的探寻,文化意识则是对文化差异的理解。具有高度自我意识和文化意识才能更好地进行跨文化交际,进而达到跨文化传播的目的。

(一)自我意识——正确认识自我文化

跨文化传播的认知层面里,“自我意识”是指传播自我文化中的姿态和尺度是否得体,是一种对自我身份的探寻。

在向西方呈现中国文化时,有两种极端情况容易出现,一种是一味讨好西方观众,刻意选择非主流文化,以满足对方猎奇心的方法博取关注;一种是忽视对方的接受程度,一味地输出我方观点。这两种方法的背后都是对自我文化不正确的认识。正确看待、理解并呈现中国文化是《中国的宝藏》需要完成的任务。

作为一个有着5000年悠久历史文化的国家,我们拥有着丰富的文化宝藏。今天,随着社会全面现代化,这些曾经灿烂辉煌的文化并没有褪色,反而以崭新的面貌出现在当代生活中。展现当代中国人对传统文化的传承与发展是该片的重要着力点。

第一集《家族与祖先》一开始,主持人阿拉斯泰尔·苏克走进上海博物馆,带领观众领略馆藏珍品大克鼎。之后,为了寻找这种祭祖器皿“鼎”在今天中国的使用踪迹,他来到湖南宝盖镇的廖家宗祠,这里正在进行每年一次的祭祖仪式,阿拉斯泰尔·苏克参与到这个活动中。通过他亲身体验活动过程,与廖家家族成员交流,观众们知道了这种传统具有维系一个大家族精神纽带的意义。更有意思的是,观众从中看到一个现代与传统并存、包容又创新的当代中国图景:20多岁的鸣皋是廖家第45代后人,从美国大学毕业,但深深认同并积极参与家族每年的祭祖传统;延续了44代800年的廖家族谱首次写入了鸣皋母亲和外婆的名字。在这集的第二部分介绍婚嫁文化时,展示了一对杭州本地年轻的新人在婚礼仪式中筹划加入唐代婚礼礼仪——却扇的故事,仪式通过古今的结合得以圆满实现,使得整个仪式充滿了后现代意味。当我国传统文化遇上现代化,它不仅没有消亡,反而主动、积极地渗入现代化的生活方式,以勃勃的生机展现它的无限魅力。

(二)文化意识——搭建文化沟通的桥梁

跨文化传播认知层面里,“文化意识”是指对彼此文化差异的理解。在差异中求同存异,并寻找到共性,才是跨文化传播的策略。

在进行跨文化传播活动时,“他者”的期待视野不以我们的意志为转移,最终为对方接受并解读的部分具有“间性”特质。“文化间性”认为跨文化交流本身是一个动态的、意义重组的过程,不能将文化要素当作静态要素去看,而要将他们放置于两者发生联系并发生意义重组的动态过程中去看,这就是每一种文化的“间性”特质。在不同文化的交互作用中,一种文化的间性特质见诸与其它文化建起的关联。当一种文化遭际另一种文化时,彼此见出反响或进入视线的从不会是各自的整体,而是不同文化间的关联。[5]所谓中西间性也就是两者间能建起对话关系的部分,或者说,是两者间各自能引起对方关注,进而引发对方反响的部分。这就要求我们在看清两个文化系统各自内在关联的同时不能停留于其内,而要从中走出来,将注意力放在两者间最能建起间性关联的部分上。[6]这个关联的部分就是文化交流中真正可以发生“转化”的部分。

艺术是人类共享的精神文化,它跨越语言、种族、社会,搭建起人们沟通的桥梁,它也是承载文化的载体。开篇,主持人阿拉斯泰尔·苏克介绍道:“要真正解读一个国家文明的精髓,必须首先充分理解她的艺术。”《中国的宝藏》巧妙地选择了这种世界通用的语言,搭建起交流沟通的桥梁。

在北京、上海、苏州、沈阳、西安、长沙等多地博物馆,我们一睹馆藏艺术珍品的风采。在精心设计的镜头中,这些艺术藏品自身高超的工艺水准、优美的形式、上乘的审美趣味都足以唤起观众对美的共同体验,引起共鸣。龙样图纹交错的西周大克鼎,工艺繁复;流光溢彩的清朝万工轿,笔触生动;气韵流畅的《万岁通天贴》,层次丰富;书画相生的赵孟頫书画作品,形象生动;栩栩如生的唐三彩骆驼载乐俑,还有章怀台资墓壁画《客使图》,景德镇窑青花瓜竹葡萄纹菱口盘,兵马俑,顾绣等做工精美、技艺高超、形象生动的艺术藏品无不焕发着勃勃生机,唤起人类共通的对美好事物的追求之心。

选择藏品,也是选择能够引发中西方观众共同兴趣的话题,“中方制片人陈丹丹提到……他们选择的是那些既展现了文明起源、又比较接地气的文物……主题必须能够引起人类情感共鸣。比如你如何吃饭、你的家庭是什么样的、你的孩子是怎么教育的、你如何说话写字等。因为这些主题才是不论哪个国家的受众都会关心的话题。”[7]

三、跨文化灵巧性与文本策略

跨文化灵巧性是跨文化传播的行为层面,是有效进行文化沟通的技巧,就本片来说,有以下几个值得探讨的创作策略。

(一)西方视角“代言人”

信息传达是跨文化交流的重要一步,将信息灵活、准确、具有技巧地传递给对方,是交流有效的重要标准。

整部纪录片从第一人称视角出发讲述,以“我”的行动线作为叙事依据,解说词的句式以“我将/要/想/做……”等主动句式来行进,这样的视角拥有极强的代入感,使观众在不自觉中随着主持人的体验感,慢慢转化为影片中的“我”。这个“我”的角色由主持人阿拉斯泰尔·苏克扮演,他的西方面孔本身容易获得西方观众的认同。加之影片所有撰稿由他独自完成,使整部影片的叙述更贴近西方观众的思维逻辑。

同时,阿拉斯泰尔·苏克是一位专业的艺术评论家兼广播员,为英国媒体做艺术点评。他也是《每日电讯报》的副艺术评论家,定期写作关于透纳奖和当代艺术的评论文。这个角色在选择之初就担负着重任,“……在主持人的选择上非常慎重,要求这个人必须专业,同时需要具有跨越艺术、文化、历史、电视制作的经历,阿拉斯泰尔·苏克因此成了最佳人选。因为他有着丰富的艺术和历史节目主持经验,曾经为英国广播公司(BBC)制作过关于古代埃及、古代罗马等一系列节目。”[8]

整部纪录片的撰稿都由阿拉斯泰尔·苏克独自完成,因此在对艺术藏品的鉴赏上具有专业的视角和深度。在第二集,鉴赏赵孟頫的作品时,他激动地说道:“它乍一看很简单,但立刻吸引到我的,是赵孟頫将多样的运笔方法运用于这幅画的不同部位。某些地方,笔锋非常干,他用了皴擦的画法,但在另一些地方,也可以看出他用了很多的墨汁,颜色更深。通过这些多样的笔法,他成功描绘出了大自然的多样景观和质感”,正是他专业的视角,能够成功与博物馆的专家们进行深入对话,引发对艺术形式和内涵更多的解析。

(二)阅读经验的转化

阿拉斯泰尔·苏克虽然是西方人,但作为一名职业记者和艺术评论家,他的专业素养使他又不仅仅是以“他者”猎奇的目光来看待异域文化,他自觉地将自己置于客观中立的位置,在比较视野之中,利用西方观众熟悉的阅读经验来介绍中国文化。

第一集中,阿拉斯泰尔·苏克在介绍西周大克鼎的纹路时说道:“对于西方观众来说,可能会觉得有点像凯尔特结纹样,实际上它是由不同的龙纹样组成,有些重叠在一起,赋予了整个鼎灵动活泼,而又能腾云驾雾般能量”。第二集介绍书法这种艺术形式时,阿拉斯泰尔·苏克说道:“中国人称之为书法,意为书写的法度,我们西方将它成为‘calligraphy,这个单词源于希腊,本意为‘美丽的书写”。第五集《科技的艺术》里,阿拉斯泰尔·苏克谈及了他在欣赏《夏景山口待渡图》时与西方绘画不同的感受:“西方绘画是从一个视点去观赏一幅作品,而这幅作品跟随着画卷的展视点不断发生变化,眼前的景物也不断的变化。”

寻找事物的相似点或理解事物的相似视角,将陌生的事物转化为熟悉的阅读经验,用更加贴近西方观众的方式解读,促进了西方观众对中国艺术、文化的理解与鉴赏。

结语

无论从保持开放、中立的情感,还是对自我、对“他者”的文化意识,或者在传播信息的技巧方式上,《中国的宝藏》都显示出跨文化交流的意愿与能力,这也是其在BBC World News开播之后,获得海外观众好评的原因。

《中国的宝藏》始终保持着开放的创作心态,更加专注于信息、思维、观念的流动与对话。这种交流对话的创作策略不仅存在于影像文本内,更延伸至其他媒介——主持人阿拉斯泰尔·苏克在BBC Culture网络文化专栏上发表了他到浙江良渚拍摄的体验和感受,在影像文本之外拓展了对话的维度与深度。《中国的宝藏》没有纠结于中西方意识形态的差异,而是着眼于全人类共享的艺术珍品及文化观念的交流探讨,在跨文化传播中取得了一定成效。寻找关联,甄选内容,转化文本,建立对话,不失为跨文化交流中纪录片创作可以尝试的一种思维路径。

注释:

[1]戴晓东.跨文化交际理论[M].上海:上海外语教育出版社,2011:284-291.

[2][4]张扬,岳弘彬.中英联手打造的纪录片《中国的宝藏》今晚将在央视开播[EB/OL].人民网-社会频道.http://society.people.com.cn/n1/2020/0110/c1008-3154

3495.html,2020-01-10.

[3]卜松山.与中国作跨文化对话[M].刘慧儒,张国刚等译.北京:中华书局,2003:97.

[5][6][7][8]王才勇.文化间性问题论要[J].江西社会科學,2007(04):45-47.

(作者:中央新闻纪录电影制片厂(集团)——北京科学教育电影制片厂纪录片导演)

责编:周蕾