西辽河上游彩绘岩画的田野考察及研究

吴甲才 吴 迪 董立军

(1.内蒙古鸿德文理学院 内蒙古 呼和浩特 010070; 2.翁牛特旗教育教学研究中心 内蒙古 赤峰 乌丹 024500;3.内蒙古师范大学 内蒙古 呼和浩特 010022)

内蒙古鸿德文理学院北方中国方岩画研究所与内蒙古赤峰市翁牛特旗教育教学中心的研究人员,共同组成西辽河上游彩绘岩画调查组,于2015 年5 月至2022 年9 月,先后6 次,共计30天的时间,对西辽河上游裕顺广和马鬃山两地进行了彩绘岩画的专项田野调查工作,共发现并核实、整理了3 处岩画点的194 幅彩绘岩画,其中,对一些与中华文明探源工程密切相关的史前大型仪式活动的彩绘岩画,做了精准测绘和彩绘成分分析,现将调查测试的情况报告如下。

一、西辽河上游彩绘岩画分布

本次系列田野考察工作,共发现西辽河上游彩绘岩画三处。第一地点,位于内蒙古赤峰市克什克腾旗万合永镇裕顺广村北西,白岔河西岸之上,东经117°56′,北纬43°60′,海拔865 米;第二地点,位于内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木胡日哈嘎查德勒山(马鬃山)西拉沐沦河北岸,东经118°54′,北纬43°32′,海拔525 米;第三地点,位于内蒙古赤峰市巴林右旗幸福之路苏木床金嘎查乌兰哈达山,东经118°49′, 北纬43°59′,海拔1016 米(见图1,为西辽河上游彩绘岩画分布示意图。绘图:吴甲才,吴迪)。

图1.

二、西辽河上游彩绘岩画调查

第一岩画地点,位于内蒙古赤峰市克什克腾旗裕顺广村西北百岔河西岸立陡石崖山的中段,该地点的彩绘岩画,绘制在悬崖底部距河床4 米高的一块面朝东的立体平面玄武岩上,长度为300 厘米,高为300 厘米。联合考察组的成员,用了半天多的时间,多方位、多视角观看,特别是遇到一阵微雨过后,一幅清晰而完整的史前图画显现出来(见图2,为内蒙古赤峰市克什克腾旗裕顺广彩绘岩画整体图。拍摄地点:内蒙古赤峰市克什克腾旗裕顺广村。拍摄时间:2020 年10 月11日上午。摄影:吴甲才。图3,为图2 的黑白线描示意图。绘图:吴迪)。该画面是用研磨粉状的赤铁做颜料,绘制在玄武岩上,可辨析的彩绘岩画共64 幅。①画面中,有舞动的各类人物彩绘图35 幅,行走状态的动物彩绘图12 幅,飞鸟图案3幅,鸵鸟图案1 幅,鹿图案2 幅,犬图案1 幅,猪图案4 幅,羚羊图案1 幅,其余动物图案4 幅,人脸图案1 幅,手印图案3 幅,禽爪印图案1 幅,表意的通道图案2 幅,河系图案1 幅,尚未辨认的形物图案5 幅。

图2.

图3.

该岩画点的彩绘岩画,多集中在一块面朝东南方向的平而光滑的崖面上,画面中人物较多,占整个画面各类形物总数的53%,画面中最醒目的,是处于中心位置的舞动的巫师形象,这个巫师,高38 厘米,宽27 厘米(见图3,18 号),脸部五官看不清,但巫师有序而尽情舞动的舞姿,优美、流畅,舞动起来的飘带物柔长、自然。舞起的飘带散落在下面矮小的人身上,既是洗礼,也是情系;是欢庆丰收的共舞,更是部族为了祈福,通过巫师法术舞技与天地神灵沟通,达到梦寐以求的祈福结果。不管怎样,能观赏到6000 年前手持长而柔的飘带,轻盈舞动且体态多姿的场面,十分难得。

巫师左面,有一只舞动的驼鸟(驼鸟在内蒙古已绝迹,但是在岩画遗址区出土一枚上古驼鸟蛋化石,仍在内蒙古博物院存展),这只展现在岩画中的驼鸟,高33 厘米,宽20 厘米,驼鸟、巫师周围,另有15 幅不同姿势的人,舞动的人中,一头猪,向东北方面行走,后边有高36 厘米,宽19 厘米的人(见图3,19 号),在拉扯猪的尾巴,一起行走(考古资料表明:猪在距今9000 年前就被人驯化了,人拉猪的动作,是向后人展示驯化猪的成果)。

舞动巫师的前方,有一只高33 厘米,宽58厘米的向西舞动的大梅花鹿和一只小鹿,旁边有一个奔跑的人,人与猪应该是在同一区域内,环绕舞动巫师的周围在奔跑。

舞动巫师的左上方,以3 头野猪一字排开向东方行走,3 头野猪平均高20 厘米,通宽104 厘米(见图3,31、32、33 号),野猪脚下,有两条长长的线条,其表意为,是猪的通道。通道下边,还有一股流淌的水符号(见图3,30 号),通道的前下方,有三位手挽手、肩并肩的人(见图3,25号),是支撑猪通道的桥杆,还是跳史前排子舞场景,尚无答案。三头猪的正下方,有做着不同姿势的5 个人;猪的正上方,有一手持两个圆圈的人,人的前边还有一条犬(考古资料表明:犬在1.2 万年前就被人驯化了)。3 头猪身上,有1 只飞鸟(见图3,34 号),它们旁边有身子向右捧物的人(见图3,35 号),他的右前方,还有一只向右行走的犬(见图3,36 号),猪的背后,有一只羚羊(见图3,43 号),后面还有一站在三角架上张开双臂的人(见图3,42 号),后面还有向左行走的两个人(见图3,41 号)。

在这幅大型彩绘岩画中,还有3 个手印图案,14 号手印图案,长16 厘米,宽13 厘米;37 号手印图案,长18 厘米,宽14 厘米;38 号手印图案,长19 厘米,宽13 厘米。另外,还有一只长26 厘米,宽23 厘米的禽爪印图案。3 个手印图案与现代人手形相比较,尺寸大体相同,可辨析出右手图案2 个,左手图案1 个。手印图案,在岩画界,通常解释为一种力量的象征或是表明一种部族的存在感,但笔者从这些手印图案中,感觉到存在另外一种表意的内容,可能给我们展示出史前人手型的大小和手的功能。

联合考察组在调查中发现:一般岩画图案,会把手与脚的图案印刻在一起。但在这幅彩绘岩画图案中,并未发现有人的脚印图案,但却绘制出一个飞禽的爪印图案,这种视觉效果给人们提供了更加广阔的想象空间,禽能上天,人手力大灵巧,两者的结合,展示出史前先民有力大无比的法力,或者表露出对生存时空及动植物的占有欲。画面中还绘制了一幅怪异的人面像(见图3,24 号人面像,高29 厘米,宽17 厘米),这张脸由尖尖的头、半圆的耳、直立的眼睛和微笑的嘴组成,其是否是崇拜的化身,还是神灵的使者,尚未有定论。

在这幅大型彩绘岩画中,我们并未发现有撕杀、射猎、扭打的血腥场面,整个画面展示出的,是一幅人与动物和谐共生、歌舞升平的场景,在国内外彩绘岩画中十分罕见。

第二地点岩画,位于内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木胡日哈嘎查德勒山(马鬃山)上,该山体为东西走向,长约4 公里,宽约1.5 公里,坐标为东经118°54′,北纬43°32′,海拔高度525 米。山南1 公里处,有一直径1000 米的清澈湖水,周边则是沙漠。沙漠地带,尤其在春天,大风一过,裸露出很多石器和红山文化时期的红陶钵、夹砂红陶器皿残片,这里距离红山文化遗址那斯台,不到50 公里,距离中华第一玉雕龙出土地点,直线距离不到80 公里。在该地发现的彩绘岩画,分三段,绘制在白燧石加玛瑙石的阳面山上。

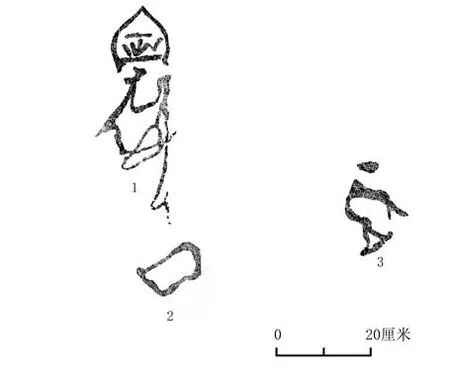

第二地点的第一段西侧彩绘岩画,在石面上绘制出64 幅岩画,②其画面的中间部分,高70 厘米,宽65 厘米(见图4、图5,为巴林右旗西拉沐沦苏木胡日哈嘎查德勒山彩绘岩画。拍摄地点:内蒙古赤峰市巴林右旗西拉沐沦苏木胡日哈嘎查。拍摄时间:图4,拍摄于2005 年5 月,图5,拍摄于2022 年5 月21 日。摄影:吴甲才。图6,为图4 和图5 的彩绘岩画的黑白线描图。绘图:吴迪)是该岩画点众多岩画的核心部分。

图4.

图5.

图6

此处彩绘岩画点的彩绘岩画,是用红赭石、汞(朱砂)做染料,搀和未知的黏合剂绘制而成的,仔细辨析彩绘岩画,是二次成型的。16 年前,笔者曾实地考察过,很清晰地看到岩画是分层绘制的,这就提出了一个问题:是否是同期二次绘制?还是不同时期文化的遗存?16 年前的实地考察时,以为是同期作品,16 年后再考察,岩画分层的绘画效果已经看不出来,因近些年来该地干旱少雨,沙漠化严重,经风吹、雨淋、日晒及肆虐的扬沙吹打,岩画二次生成的符号,已不复存在,只留下单一色调的轮廓了。那么,我们只好拿16年前拍摄的片子来解读岩画涵存的历史信息了(图4)。根据染料测定,首次绘制,当在第一层(绘制时间大约在兴隆洼至赵宝沟文化时期),是以外轮廓大写意技法为主绘制而成的(图5)。彩绘岩画表现出新石器早期祭祀火神仪式的场面(图6),火神的符号岩画,高14 厘米,宽9 厘米(见图6,3 号),主体彩绘11 幅,后面虔诚的祭祀者,高13 厘米,宽8 厘米(见图6,4 号),守看着熊熊烈火。为了防范动物的打搅,后面绘有拿着弓箭的武士像(见图6,2 号和6 号),图6 的5 号符号,高18 厘米,宽10 厘米,疑似巫师耍弄着闪闪发光的火球场景,为祭祀,祈祷人沟通火神、天地、人之间关系,保佑族群兴旺。上面出现未标号的鸱枭图案、太阳图案、手印图案等岩画,与主体的11 幅岩画,均属新石器早期作品。

第二次绘制的彩绘岩画,即二层岩画,应属红山文化晚期的作品,这是古人二次绘制的岩画,并没有破坏早期岩画的整体风格,相反地,则十分尊重前期的成果,只是小心翼翼地在原有基础上,留下了中国出现甲骨文之前的初始文字符号,这些文字符号按其所在的位置分析,应属红山文化时期祭祀的符号,是什么意思,目前尚未准确的答案。

在画面上,我们可粗略诠释出有如下几个方面问题:一是红山人继承了前人祭祀的习俗,无一损坏地保留了岩画的原貌;二是在前人岩画原貌的基础上,绘制了属于本朝、本部族创立的祭祀火神的文化符号。从画面上看,可辨符号有26幅,其它符号5 幅,祭祀主持的左后方有一人,手举捆绑在木棍上的像玉钺或玉斧的东西(见图6,7号),这可能是本部族权利象征的标识(旗帜),主人到哪里,代表权利象征之物就随主人插在哪里,似乎像部族的旗帜图腾一样,不离部族之主半步。另外,部族主人身上,还绘制有形态各异、大小不同的“人”字符号4幅,口的下面、胸的前面,绘制有“土”或“田”字符号。

上述5 个符号,会不会以后在夏、商、周、春秋战国时逐步形成,西——金(后来的右白虎)、东——木(后来的左青龙)、北——水(后来的北玄武)、南——火(后来的南朱雀)、中——土(后来的“土”为万物之母),与中国有史料记载的五行之说,契合一起,同出一辙。③新石器时期人们的这种心理状态,传承有序,到现代人身上仍有延续。核心部分两层岩画共30 幅,底层部分15 幅:有持弓箭武者2 幅、持玉斧标识1 幅、太阳符号1 幅、火球符号2 幅、无轮廓人面像1 幅、手印1 幅、飞鸟2 幅、作法图3 幅、未知符号2 幅;上层部分符号15 幅。除了核心彩绘岩画外,周边可辨识彩绘岩画有23 幅岩画,其中人物19 幅、脚印1 幅、飞鸟1 幅、“山”字符号1 幅、未知符号1 幅(见图7,为第二岩画点第一段整体彩绘岩画黑白线描图。绘图:吴迪,陈国芳),这些岩画符号,与主体岩画的记事活动,有着密不可分的关系。

图7.

第二岩画点第二段彩绘岩画,坐标为东经118°54′,北纬43°32′,海拔高度为534 米。岩画朝东南,有岩画的岩面,高150 米,宽270 米。上面绘制有15幅彩绘岩画,其中有舞动的人、飞鸟、走兽等图案(见图8,为第二岩画点第二段段彩绘岩画的黑白线描图。绘图:吴迪)。

第二岩画点第三段东段彩绘岩画,坐标为东经118°54′,北纬43°32′,海拔高度为 541米。彩绘岩画画面朝向东南,有岩画的岩面尺寸,高120 厘米,宽270 厘米。左侧1 号岩画符号,高43.5 厘米,宽17 厘米;左下侧2 号口字形岩画,高15 厘米,宽14 厘米;右下侧岩画符号,高20厘米,宽10 厘米(见图9,为第二地点第三段东段彩绘岩画黑白线描图。绘图:吴迪,陈国芳)。

图8.

图9.

第三岩画点,位于内蒙古赤峰市巴林右旗幸福之路苏木床金嘎查乌兰哈达床金河和乌苏依肯河交汇处的西山上,坐标为东经118°49′,北纬43°59′,海拔高度为1016 米。在二级台地和三级台地间,留存着人工开山修成的平坦宫殿及僧侣居住地遗址一处,这里的地表,裸露着辽代遗址的残砖断瓦及残破瓷器,在寺院北面,有一似桃子状的小山,山顶偏下处,是一可容纳一人打坐的佛龛,佛龛上下左右琢磨得十分光滑,其下2 米处,就是第三彩绘岩画点,由此向东500米石崖之上,还有7 处40 幅个体彩绘岩画。

第三地点的第一处彩绘岩画,是在岩面长313厘米,宽160 厘米的崖棚顶部绘制的,仰头观看一位佛(或是飞天)在云朵的簇拥下,端庄地坐在云朵之上,画面上绘制的云朵,很有方向感,当为由西向东流动(见图10,为内蒙古赤峰市巴林右旗幸福之路苏木床金嘎查乌兰哈达山彩绘岩画。拍摄地点:幸福之路苏木床金嘎查。拍摄时间:2020 年5 月2 日。摄影:吴甲才。图11,为第三岩画点第一处彩绘岩画黑白线描图。绘图:吴迪,赵铁)。

图10.

图11.

第三岩画点的第二处彩绘岩画,是在第一处彩绘岩画的左侧岩面,尺寸为高21 厘米,宽16厘米,计约6 个符号(见图12,为第三岩画点第二处彩绘岩画的黑白线描图。绘图:吴迪,赵铁),中间符号,疑似太阳。

第三岩画点的第三处彩绘岩画,是在第一处彩绘岩画石棚右侧的地方,画面高30 厘米,宽28厘米,像穹庐或彩虹一样的景物(见图13,为第三岩画点第三处彩绘岩画的黑白线描图。绘图:吴迪,赵铁)。

图12.

图13.

第三岩画点的第四处彩绘岩画,在西侧石棚外岩壁的直立石面上,画面高105厘米,宽90 厘米,似飞鸟,又像云朵一样的彩绘画面(见图14,为第三岩画点第四处彩绘岩画的黑白线描图。绘图:吴迪,赵铁)。

图14.

第三岩画点第五处彩绘岩画,在第三处彩绘岩画右下方约50 米处的石崖上,画面高226 厘米,宽130 厘米,是一幅内容较为复杂的画面(见图15,为第三岩画点第五处彩绘岩画的黑白线条图。绘图:吴迪,赵铁),有4个腰鼓和秋穗形状的符号,占据了画面的主体位置。

图15

第三地点第六处距离第四处东480 米处石崖上,绘制可辨析图形高 177 厘米处上有山字符号的岩画(见图16,为第三岩画点第六处彩绘岩画的黑白线条图。绘图:吴迪,赵铁)。

第三岩画点的第七处彩绘岩画,在第六处彩绘岩画东相距10 米处,位于一处高160 厘米,宽320 厘米的岩面上,整幅彩绘岩画,高23 厘米,通宽11 厘米,整个画面,计约3 组符号(见图17,为第三岩画点第七处彩绘岩画的黑白线条图。绘图:吴迪,赵铁),符号形制尚未确定。

图16.

图17.

三、西辽河上游彩绘岩画归结

首先,是题材归类。对三处岩画点彩绘岩画的题材分析发现:

新石器时代的彩绘岩画计约154 幅,其中,人物彩绘岩画64 幅、占比42%;人面像彩绘岩画2 幅,占比1.3%;动物彩绘岩画12 幅,占比7%;鸟类彩绘岩画10 幅,占比6.5%;手印彩绘岩画4幅,占比2.6%;脚印彩绘岩画1 幅,占比0.6%;爪印彩绘岩画1幅,占比0.6%;太阳彩绘岩画1幅,占比0.6%;火及火神符号的彩绘岩画3幅,占比2%;“山”字符号彩绘岩画2 幅,占比1.3%;河道符号的彩绘岩画3 幅,占比2%;“矢”字符号彩绘岩画2 幅,占比1.3%。另外,可辨识其他符号的彩绘岩画39 幅,占比25%;未解符号的彩绘岩画13 幅,占比8%。

铁器时代(辽代)的彩绘岩画计约40 幅,其中人物彩绘岩画1 幅,占比2.5%;凤鸟彩绘岩画2 幅,占比5%;山字形彩绘岩画1 幅,占比2.5%;鼓状符号彩绘岩画4 幅,占比10%;穗状符号彩绘岩画1 幅,占比2.5%;云状符号彩绘岩画11幅,占比27.5%。其他可辨识符号的彩绘岩画11幅,占比27.5%;未解符号的彩绘岩画9 幅,占比22.5%。

其次,是染料分析。对三处岩画点的彩绘岩画绘制的颜料,进行了化学检测,结果如下:

第一岩画点的彩绘岩画,对岩画表面和采集岩画底下残缺的研磨颜料石器,进行了化学检测,其中化学物质的主要成分,为Fe2O3 氧化铁(赤铁矿)、C19H14O3 树脂质酸,这表明,古人当时绘画时所用的红色颜料,是研成粉末状的赤铁矿,所用黏合剂,主要是树脂质酸,染料的来源,属就地取材,用的是当地古老松树上流下来的松油,做固定颜料的调和剂,历经数千年风吹雨打,仍不掉色。

第二岩画点的彩绘岩画,对岩画表面和采集岩画底部残存的研磨颜料石器,进行化学检测,结果显示:化学物质的主要成分,为HgS 硫化汞(朱砂又称丹砂、赤丹)、C19H14O3 树脂质酸。该处的彩绘岩画涂绘分为两层,底层属早期岩画,绘画时所用红色颜料,是研成粉末状的朱砂;上层绘画时所用的红色颜料,亦是研成粉末状的朱砂。两层所用黏合剂,主要是树脂质酸,因为此处作画的岩壁表层是较为光滑的玛瑙石底层,颜料保存的较好。上层染料,在17 年前保存了数千年的本色,十几年后,因为该地过度的放牧,沙化十分严重,风起就有扬沙,保持数千年的上层彩绘岩画,被扬沙洗刷掉色,基本看不到17 年前的岩画纹理了,好在我们保留下了17 年前的本色照片,因此,有些符号得以释读诠释。德勒山彩绘岩画,是在彩绘岩画南壁围岩下采集的彩绘染料标本,经过拉曼光谱仪测试分析(拉曼光谱仪型号:JYXploRАРlus,测试温度:32℃,湿度:12%),结果证实:样品表面,富含HgS 硫化汞。这进一步确定了该处彩绘岩画的主要红彩颜料是朱砂,有别于第一地点所用的赤铁颜料。

第三岩画点乌兰哈达山彩绘岩画,对岩画表面和 南壁围岩采集颜料样本,进行化学检测,其化学 物质的主要成分为 CaCO3 碳酸钙(红珊瑚)、C19H14O3 树脂质酸。这表明古人当时绘画所用红色颜料,是研成粉末状的红珊瑚,所用黏合剂,主要是树脂质酸,也是采取就地取材用的办法,用的是当地古老松树流下的松油做固定颜料的调和剂,历经千年风吹日晒仍不掉色。

再次,是这三个岩画点彩绘岩画年代的断代。德勒山彩绘岩画,地处白音长汉兴隆洼文化遗址110 公里处,该岩画区是被史前文化遗存包围的古文化遗址,在这里,我们采集到的陶片,对其加沙陶质和纹饰进行分析后发现,最早的属兴隆洼文化时期(距今8300 年至距今7300 年期间),最晚的,属红山文化时期(距今6500 年至距今5000年期间)。为了慎重起见,我们在岩石壁画下,找到了一些当年绘制岩画的残存颜料及附近地区采集的陶片,经碳十四测定,放射性碳为6000+/-30 年BP。这一测定结果,与红山文化的历史时段相吻合。初步推测,火神岩画绘制的下线,为红山文化时期,距今有5000 多年的历史。

裕顺广彩绘岩画,对其周边采集到的残石器和残陶片形制和材质进行分析,均属红山文化时期的器物,因为此地历史遗存及遗物较为单纯,由此判断,该地的彩绘岩画与周边古代遗物,当属同一时期。就彩绘岩画的制作时间问题,著名岩画学者盖山林先生,曾到此地进行考察,并做出了开拓性的研究成果,在他所著的《中国面具》一书中,记述该岩画为“新石器时代的岩画”,[1](130)属红山文化时期的遗物,距今约5000 年至6500 年之间。

乌兰哈达山彩绘岩画,其制作的年代较为清晰,彩绘岩画就在辽代寺院遗址之上,而且,该处遗址没有发现后期重建的踪迹,残存的遗物如砖瓦及瓷器残片等,均为辽代典型的器物,为此,此处彩绘岩画,属于辽代。

最后,是彩绘岩画透视出的中华文明有序传承的形象景观。德勒山祭祀火神的彩绘岩画,体现出中国祭祀火神的历史,漫长而久远。从上述岩画即可看出,这种仪式,从新石器时期就正式开始了。但有文字记载的历史,当始于商周时期,且越到后期,史料文献的记载,越详实,《周礼·夏官·司爟》载“……司爟:掌行火之政令。四时变国火,以救时疾,季春出火,民咸从之。季秋内火,民亦如之。时则施火令。凡祭祀,则祭爟。凡国失火,野焚莱,则有刑罚焉……”[2](200)其职责,也就是规定四季钻木取火所用之不同木燧,用以调救时疾。在季春到季秋,用火陶冶,官民均同,焚莱之时,施火令。④

生活在中国北疆草原上的游牧民族,多以野外祭祀为主,生活在中原地区的农耕民族,则以部族居家为主。祭祀火神仪式,是中国传统原始宗教的一种表现形式,中国56 个民族都有祭祀火神的传统习俗,时间不同、方法各异,但祈求的目的雷同,都希望带来好运。祭祀火神(灶神),是各族百姓自发的一种信仰活动,贯穿数千年,直至现当代,已经演变成一种灵活多样的常态化节庆活动。本次田野调查中,对于新石器时代火神岩画的发现,为进一步研究考证祭祀火神仪式的传承与发展、本土宗教的形成、民俗风情的延续、气候生存与人口迁徙等方面,都提供了珍贵的一手资料。

裕顺广彩绘岩画,迄今为止是国内发现的彩绘岩画中内容之丰富、场面之宏大、人与动物和谐相处,有序开展的一次史前大型活动的场景画面记录,这里不但有鹿、羚羊等中国北方草原地区特有的动物,令人感到惊艳的是,还有鸵鸟等南方特有的动物,这表明红山文化时期,这里的气候温和湿润。与此同时,我们还看到,我国在红山文化时期,就已经把野猪、犬等动物驯养成供人摆弄的家畜了,在岩画中,我们还发现了红山文化时期的编织工艺制品的形象展示,从巫师手上任意舞动着的飘带,即可看出其时编织工艺的成熟。这一大型彩绘岩画,有可能记述红山文化时期庆收获或部族最高等级的仪式活动,看不到弓箭厮杀的场面,反而出现有序欢快的和谐场面。

史前这些生产生活场景,延续到乌兰哈达山辽代飞天彩绘岩画中,人在祥云中,展现出浪漫的神话色彩。上述彩绘岩画的内容,应属中华5千年文明史中一个重要的组成部分。

在踏查、求证、实验、审改的过程中,本篇田野调查论文得到了联合国教科文组织世界岩画协会执行主委陈兆复先生的指导,也得到了华北地质矿产勘探大队陈仁华总工程师、内蒙古赤峰市巴林右旗博物馆研究员乌兰、内蒙古赤峰市克什克腾旗博物馆馆长韩立新研究员、内蒙古文物考古研究院副院长盖志庸研究员等诸位学者同仁的无私支持和帮助,对此深表谢意!同时,感谢徐英教授在审阅文稿时的认真与专业,还要感谢李峰副教授在调研考察实地的摄影采集,陈国芳、赵铁、李超等同仁在岩画线描图制作上的努力,乌马尔、道日娜两位在翻译方面的无私帮助,周玉树教授在统筹协调等方面也做了大量的工作,在此一并感谢!

注 释:

①可参阅吴甲才《解读西辽河罕见彩绘岩画》(载内蒙古日报汉文版2007 年5 版之相关记述;

②可参阅吴甲才《5000 年前彩绘祭火神岩画现身内蒙古马鬃山》(载《内蒙古日报》2015 年2 月12 日第15 版)一文之相关记述。

③有关西辽河上游彩绘岩画图案中相关符号的解读,可参阅郭沫若,胡厚宣合著的《甲骨文合集》(北京:中华书局 1982 年版),蔡哲茂著《甲骨缀合集》(台北:中国台湾中央研究院历史语言研究所 1999 年版),刘兴隆著《新编甲骨文字典》(北京:国际文化出版公司 2015年版),瑞士籍汉学家—塞西莉亚·林德克维斯特著《汉字王国》(上海:三联书店 2015 年版)等相关著述的解读诠释。

④另见汉刘向,刘歆所编《山海经·海内经》(北京:中国华侨出版社2013年版)一书第425页及战国庄周著《庄子》(北京:中国华侨出版社 2013 年版)一书第217 页之相关论述。