学历案:建构核心素养的有效载体

——以统编版初中《语文》教学为例

师延峰| 浙江省温州市实验中学

核心素养背景下的课堂学习,需要在具体的任务情境中,通过整合学习资源解决问题,从而实现知识的结构化。在这一过程中真正需要学习方案的是作为学习主体的学生,但传统教案难以起到学习方案的功用。学历案则不然,它是教师在班级教学的背景下,围绕某一学习单位(主题或课时),从期望学生“学会什么”出发,设计并展示“学生何以学会”的过程,以便学生自主建构或社会建构起经验或知识的专业方案[1]。一份完整的学历案包括学习主题/课时、学习目标、评价任务、学习过程(学法建议、课前预习、课中学习)、检测与练习、学后反思等方面。其专业性主要体现在:它是一种相对独立的课程计划,一种学生学习的认知地图,一种指向个人知识管理的学习档案,一种在课堂内外师生、生生、师师交流的互动载体,一种供师生双方保障教学质量的监测依据[2]。

学历案虽是一种呈现学习过程的载体,但它更以明晰的逻辑指向核心素养的建构。以下,笔者将传统教案与学历案进行比较,以三组转化为抓手,阐述以学历案为载体建构核心素养的实践路径。

一、从传统教案的“教学目标”到学历案的“学习目标”

有些教师认为,“教学目标”与“学习目标”只是所指的主体不同而已,实则不然。如传统教案中常用的行为动词“了解”和“理解”,前者的程度相对而言会低一些,指比较深入的“知道”,而后者的要求会高一些,一般要到“懂”的程度。教师对此心知肚明,但学生难以弄清楚这些表述背后的逻辑,至于抵达“了解”和“理解”的路径有何不同、“了解”这些知识与“理解”那些知识对整个单元的学习有着怎样的意义等指向学习本身或元认知的问题,学生就更不清楚了。

作为支撑学习全过程的载体,学历案中学习目标的功能是指导、帮助学生进行真实的学习。因此,我们在表述学习目标时应尽量不用抽象、概括的术语,比如可将指向高阶思维的术语“理解”,根据布卢姆的教育目标分类学,拆解为“解释”“举例”“比较”“推断”等学生易于理解的词语。学生需在学习目标的指引下,自主规划学习进程,展开阅读、探究等学习过程,并对学习结果进行评估和反思。

笔者基于对学历案的理解,对统编版初中《语文》(以下简称“统编教材”)八年级下册第三、五单元的学习内容进行了重组(详见表1)。

基于表1,笔者将重组的游记单元学历案的学习目标定为如下六点。

表1 基于学历案的统编教材八年级下册第三、五单元内容设计

1.朗读课文,借助联想和想象,进入课文情境,感受景物特点。

2.体会课文运用精练生动的语言描写景物特征的写法特点。

3.比较阅读,通过把握游记的特点来建构游记的核心知识。

4.群文阅读,探究游记特点与个人经历之间的关联。

5.跨学科阅读,探究时代背景对游记风格的影响。

6.探寻现代游记在选材、构思、语言等方面的创新路径,并进行游记写作。

由此可知,学历案在学习目标的表述上,不仅关注通过单元学习要抵达的终点,还非常重视抵达的路径指引。对学生而言,每个目标就是一个微探究任务,需要通过整合相应的学习资源,沿着具体路径进行探究学习。在这一探究过程中,学生也实现了对整个大单元所指向的学科大概念的自主建构。可见,如果说传统教案关注的是“如何教”和“学会”的话,那么学历案则关注的是“如何学”和“会学”。

二、从传统教案的“环环相扣”到学历案的“问题解决逻辑”

传统教案的“教学过程”主要呈现的是教师授课的环节与过程,因此在设计时讲究“环环相扣”,如激趣导入、作者介绍、内容感知、主旨把握、写法分析、意图探究等。但基于单篇课文的教学,很容易导致“环环相扣”形成套路。如《统编本语文名篇PCK 教学案例·八年级》中收录的“《周亚夫军细柳》教学设计”,是在研究了很多经典设计与案例的基础上加工而成的,其将课堂设置为四个教学环节和一个作业布置环节,分别以任务或问题引导学生学习[3]。从定篇教学的角度来看,这无疑是一个好设计,但它指向的还是教师的教,而不是指向素养立意的真实的学。

笔者在备课《周亚夫军细柳》时发现,统编教材中的很多自读课文都有“旁批”,其意在“为学生自主阅读时提供思考或点拨重点、疑难、精妙之处”[4]。《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“《课程标准》”)指出,教师要“根据学生的需求提供学习支持,引导学生在完成任务、解决问题的过程中积累语文学习经验,发展未来学习和生活所需的基本素养”。基于此,笔者以“为《周亚夫军细柳》做一条有价值的问题式批注”为情境任务,引导学生自主阅读课文。

在整理了学生的课前预习任务后,笔者设计了该学历案的学习过程。

【梳理·复述】

1.解释下列语句中加点的“军”字。

以河内守亚夫为将军,军细柳/上自劳军/已而之细柳军/军中不得驱驰/既出军门,群臣皆惊

2.借助这组语句,简要复述课文内容。

【思考·探究】

学生的问题大多指向对周亚夫“真将军”形象的理解,如:为什么周亚夫是“真将军”?汉文帝为什么称赞周亚夫是“真将军”?作者认为周亚夫是个怎样的人?从哪些地方可以看出周亚夫不愧为“真将军”?汉文帝为何不当着周亚夫的面夸赞他是“真将军”?周亚夫有怎样的优秀品质?等等。

1.讨论:这些问题中,哪个最有价值?或者,融合哪些问题会成为一个更有价值的问题?

2.如何呈现解决这一问题的过程?

【反思·总结】

1.怎样的问题才能算是“有价值的”问题?

2.将你认为最有价值的“问题式”批注写到书上。

【课后任务(二选一)】

[拓展]你认为周亚夫是“真将军”吗?阅读《史记·绛侯周勃世家》的其余内容,发表你的看法。

[迁移]从写作手法角度对课文提出一个有价值的问题,并尝试解决。

笔者认为,即使就单篇课文进行学历案设计,也要基于明确的任务情境。而在解决问题的过程中,学生不仅要深入理解文本,而且要能建构学习的策略与方法。《从教走向学:在课堂上落实核心素养》一书中指出,在落实核心素养的课堂上,教学设计的关键是“设计能驱动教学目标实现的、有一定难度和综合性的、与真实生活紧密联系的、能激发学生持久思考和探究的核心任务”[5]。在整个过程的推进中,笔者不再像以前那样,将所有文本都作为定篇进行教学,而是根据需要考虑将部分文本作为样本、例文或用件来处理。在进行阅读教学时,笔者也不是单一地执行走进文本的程序,而是依照问题解决的逻辑,逐步建构学生的核心素养。

三、从传统教案的“单篇教学”到学历案的“单元整体学习”

《义务教育教科书教师教学用书·语文》(以下简称“《教师教学用书》”)八年级上册指出:“教师要重视二度开发教材,针对学生的具体情况,灵活运用教材以及教师教学用书中提供的资源,形成独特的教学内容和教学风格。”[6]二度开发教材的方式不少,“重组单元”只是进行单元整体学习的一种方式。重组时应基于明确的目标,如相关知识的结构化、建构某一核心概念或大概念等。这就需要用相对大一些的主题或项目来承载,或相对复杂和综合的学习任务来承担。因此,要落实素养导向的学习目标,我们就需要从传统教案的“单篇教学”走向学历案的“单元整体学习”。

所谓单元,不能仅是教材原有的组织形式,而应成为“同一主题下相对独立并且自成体系的学习内容。这个主题可以是一个核心观念、一个专题、一个关键能力,或者一个真实问题,还可以是一个综合性的项目任务等”[7]。参与教材编写的倪文尖教授认为:“单元有真伪,没大小。”确实,如果不能指向核心知识或语文关键能力的提升,再多的文章,也只是罗列拼凑,是“伪”单元。

例如,教学统编教材九年级下册中的《邹忌讽齐王纳谏》《出师表》等文章时,教师往往会根据《课程标准》与《教师教学用书》的建议,引导学生欣赏“劝说”艺术。其实,统编教材七年级下册中的《孙权劝学》《假如生活欺骗了你》,也从不同角度体现了“劝说”的艺术,因此笔者对这两篇文章进行单元重组教学,从不同角度体现学习进阶。该学历案设计如下。

【设计说明】

《孙权劝学》是一个根据史书改写而来的“以精练的文笔突出人物风采”的“完整的故事”。全文主要写了孙权劝学、鲁肃与吕蒙论议两个片段。就故事架构而言,二者都指向“劝说”,前者指向“劝说”的起因与过程,后者指向“劝说”的结果。《假如生活欺骗了你》则“以劝说的口吻、和缓的语气,鼓励人们相信生活、相信未来”。联读两文,可让学生掌握“劝说”的核心知识,并完整建构起写一个“好的劝说”故事的逻辑架构,实现以读促写。

【主题与课时】

“好的劝说”故事的模样——《孙权劝学》《假如生活欺骗了你》(3课时)。

【学习目标】

1.积累文言字词,理解语气词和称谓语的含义。

2.揣摩两文的“劝说”口吻,感受“好的劝说”的艺术魅力。

3.梳理“‘好的劝说’故事”的要素并制订评价量表。

【评价任务】

1.完成“学习任务一·1”。(检测目标1)

2.完成“学习任务三·2”。(检测目标2)

3.完成“第三课时·课后任务”。(检测目标3)

【资源与建议】

1.提供《三国志·吴志·吕蒙传》裴松之注中引用的《江表传》文段。要求学生将其与课文进行比读,体会《资治通鉴》改写的得失,感受人物风采及劝说艺术。

2.提供詹姆士·荷奥的绘本《但愿我是蝴蝶》。要求学生阅读绘本,感受“同理心”在“劝说”中的作用,借此反思并完善课堂所制订的评价量表。

3.提供王安石的《伤仲永》。要求学生自主阅读文章,尝试将其改编为一个以“劝说”为主要发展脉落的故事。

【学习过程】

课前任务

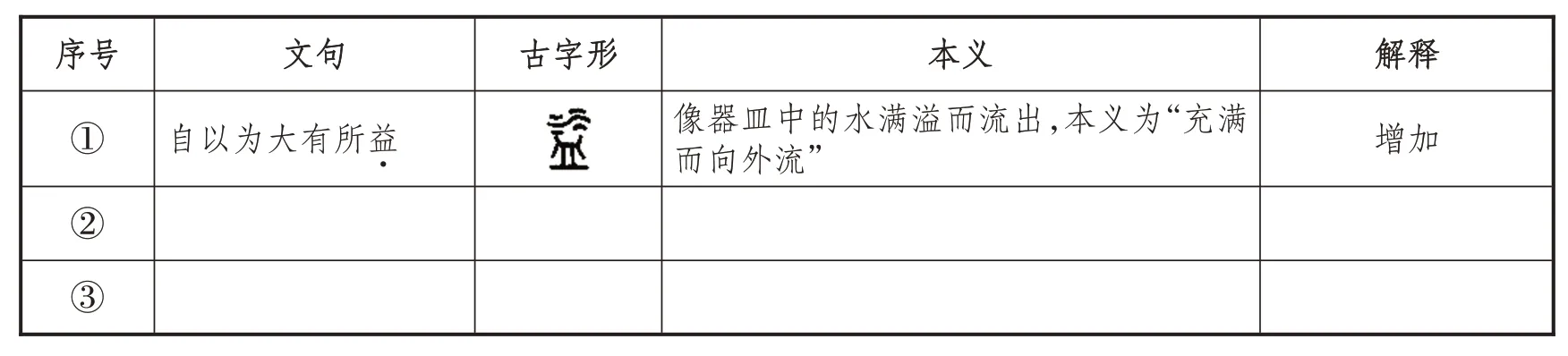

1.阅读《孙权劝学》,参照示例(详见表2),积累文言字词。(指向学习目标1)

表2 文言字词释义示例

2.查阅资料,制作孙权、吕蒙、鲁肃的人物档案卡。(指向学习目标1)

3.朗读普希金《假如生活欺骗了你》,并查阅写作背景。

第一课时

[学习任务一]疏通文意

1.交流人物档案卡,理清人物身份及关系,复述课文故事。(检测目标1)

2.写出下列语句中加点称谓语的所指对象(详见表3),并加以解释。(指向学习目标1)

表3 称谓语所指对象及解释

[学习任务二]比较阅读

3.阅读《孙权劝学》和《江表传》相关文段。思考:课文在哪些方面做了删改?先自行阅读批注,再小组讨论课文删改的得与失。(指向学习目标2)

[课后任务]

查阅“剧本”知识,独立思考:若将课文拍摄成微电影,该如何处理课文?

第二课时

[学习任务三]改编微电影

1.课文详写“孙权劝学”和“鲁肃赞学”的场景,略写“吕蒙就学”的场景。在独立思考的基础上,小组讨论“如何呈现文中的三个场景”,并由“小导演”在班级作阐述。(指向学习目标2)

2.“大众评审团”投票评选出构思创意最佳小组,让小组成员试演,并由“小导演”和“大众评审团”代表进行评价。(检测目标2)

[课后任务]

基于课堂学习,小组反思、优化设计,然后任选一个场景,完成微电影的拍摄。

第三课时

[学习任务四]梳理要素

1.小组合作,细读《孙权劝学》,讨论补全“‘好的劝说’故事”的要素,并结合课文内容进行概括(详见表4)。(指向学习目标3)

表4 “好的劝说”故事的要素及内容概括

2.朗读并思考《假如生活欺骗了你》体现了“‘好的劝说’故事”的哪些要素?若已出现在表格,请结合内容概括说明;若没有,请完善梳理表格并结合诗歌内容加以说明。(指向学习目标3)

[学习任务五]制作量表

制作“‘好的劝说’故事”评价量表。(指向学习目标3)

[课后任务]

借助评价量表,评价绘本《但愿我是蝴蝶》。(检测目标3)

【练习与评价】

阅读王安石的《伤仲永》,将其改编为一个完整的“劝说”故事(角度建议:1.王安石劝说仲永之父;2.王安石劝说方仲永;3.自定),用评价量表进行自评和师评。

【学后反思】

“劝说”指劝人做某种事情或使人对某种事情表示同意,是生活中的常用技能。写作“劝说类”文章,是交际语境下写作的常见样式。该专题学习对你写作此类文章有何帮助?整个学习过程对你以后自主探究“演讲”“讲故事”等有何启发?若你对“劝说”还有困惑,请记录下来,与老师、同学交流。

学历案,被学界认为是“教案的革命”,因为它不仅是传统教案的迭代,更以“教—学—评”一体化的理念展现了思维可视化的过程,能让学生在解决问题的过程中体会到学习的真实发生与进阶。同时,它也可通过对学生在课堂中的表现进行评价,促使学生及时调节与反思。因此,学历案是能真正引导学生建构核心素养的学习方案。当然,探索并实践以学历案为载体的学习,需要广大教育工作者持续跟进、探索、创新、总结并推广。□◢