巧用数字化资源激发学生的学习兴趣

——以“图形的放大和缩小”一课为例

广东省深圳市滨河小学 陈丽平

线上教学时,与教师时空分离的学生无疑会受到无意注意的干扰。如何提高资源的效用来设计自己的线上课堂,让学生产生积极的情绪与学习动机,激发学生学习数学的兴趣,是笔者一直在思考的问题。本文以线上教学“图形的放大和缩小”一课为例,谈谈笔者的实践与思考。

一、收集调查,了解学情

布置课前导学任务,引发学生课前思考,生成疑难问题。笔者将引导学生从生活问题入手,让学生凭借以往经验和直觉,完成课前签到的调查收集表,了解学生课前的认知。笔者借助线上签到考勤表,设计问题:“你是如何理解图形的放大与缩小的?”

学生通过问题驱动辨析,初步感知生活中的放大与缩小同数学意义上的放大与缩小的区别。面对收集表中的提问,有三分之二的学生选择了 “放大或缩小就是面积的变化,图形放大2倍即面积扩大2倍”。仅有十几个学生选择“图形的每一条边按照相同的比放大,且形状不变”。由此可见,生活中常见的视觉判断对学生学习数学中的放大与缩小存在着较深的前摄抑制。帮学生建立正确的图形放大与缩小的概念成为本节课教学的重难点。

二、直观感知,甄别异同

直观感受是深入理解的基础。课堂伊始,学生很难快速地全身心投入学习,这时就需要有趣的导入来吸引学生的注意力,从而让学生快速、高效地转移注意力,尽快融入课堂学习。

备课时,笔者对比了几个平台的教学微视频。大部分平台都借助了课本的主情景图问题导入,提出问题:“为巨人王国的小孩设计一间教室,该如何设计呢?”相比之下,某应用程序的动画更加引人入胜,它讲述:“贪吃的狗蛋偷吃了压缩饼干后,来到老奶奶的摊位。老奶奶提出把桌面上的长方形、三角形按一定的比例放大就会帮助他恢复压缩饼干。” 由此引入“什么是按一定的比例放大和缩小”,引起学生思考。

“为巨人设计教室”的情境不够贴合学生的生活实际,这样的问题情境缺乏童趣,指向性不够明确,学生可能会漫无目的地猜想。而“把长方形、三角形按一定的比例放大”的情境结合音视频、漫画故事进行导入,会使学生兴趣盎然。这样既联系到了以前学习的长方形、三角形,又用儿童的语言向学生抛出了具有挑战性的问题。

三、问题驱动,创设情境

有效的问题驱动能让学生更深入地与生活建立联系,理解图形放大与缩小的本质是“形状不变”。

大部分课程资源直接利用教材中的问题导入,让学生“把长方形的教室按4:1放大,在方格纸上画一画”。某应用程序中利用导入情境提出:把照片放大后,哪一张跟原来的照片最像?(课件出示了长和宽同时放大相同倍数的照片A、宽不变拉伸长的照片B、变形了的照片C)

照片的变形让学生直观感知了图形的放大和缩小不能只是拉伸它其中的一条边,这样会导致形状改变,不是数学上的放大和缩小。这样的“像不像”情境更加直观。

在激趣导入后加上问题驱动,可以使课堂创设的情境更加有效。

四、巧用工具,趣味提问

处理教师线上教学和学生线下学习的关系,要避免以下两点:一是教师线上从头讲到尾;二是线上视频随意放。在学习了概念性的知识后,学生知道大小变了、形状没变,这样我们才称之为图形的放大和缩小。教师播放筛选好的教学微视频,有选择性地播放,适时按下暂停键,突出微视频中的教学重点,有针对性地提问,为学生的线上学习赢得思考的时间。

使用课堂随机点名的功能,不仅可以根据教学内容抽取学生进行提问,也可以在线抽查学生的听课情况。

五、自主尝试,动手画图

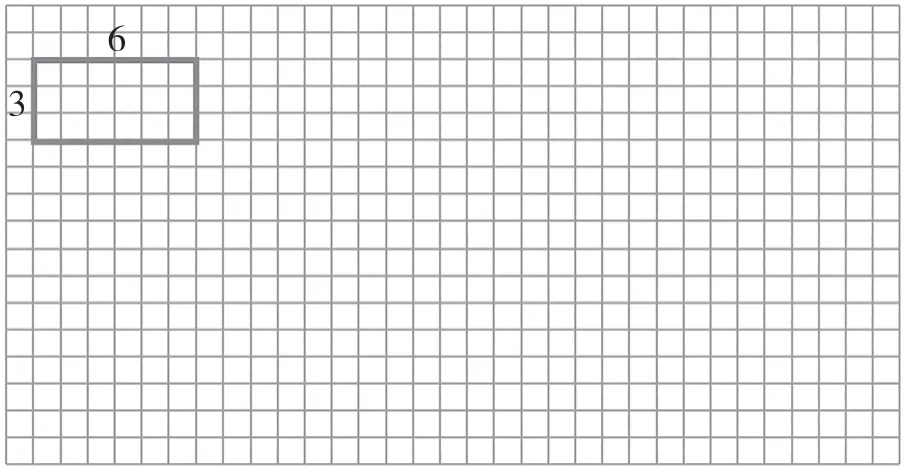

教师暂停播放微视频,巧用图片编辑中的放大、缩小功能,快速按一定比例生成放大或缩小的图片(体会长、宽同时按同一比例变化)。再引导学生思考:如果一名技术员要在方格纸上画出4 :1放大后的图形,该怎样操作?分几步?

展示题目和要求,让学生自主在课本相应的方格纸上画图。

师:同学们,现在你们是技术员,你们能按4 :1画出巨人教室的图形吗?

巧用图片编辑中的放大、缩小功能,有利于加深学生对图形放大的理解,使学生对概念的理解建立在直观图形的基础上,再由“长方形放大图形”引出“三角形缩小”的概念。

师:如果课本第24页右下角的三角形表示“巨人”用的三角尺,三角形按1 :4变化,你能画出三角形变化后的图形吗?

师:这个变化还能说是按一定的比例放大吗?

(根据学生的回答,板书:缩小)

师:这里比的前项指什么?后项指什么?

学生通过观察、比较、操作,完成了对图形放大与缩小的探索,自主动手实践并构建了知识。

六、精编习题,拓展能力

线上的题库资源,可以丰富作业形式,还能辅助教师进行学业数据综合分析,有效地提高第二天的线上课堂精讲精练的效率。

教师根据学生完成情况总体分析,挑选错误率较高的题目截图保存,使用桌面的“图片编辑器”放大题目文字在线上课堂讲评。

例如,在布置“图形的放大和缩小”课时练习时,笔者挑选难度系数在0.5~0.9之间的选择题共14题,其中第7题的难度系数为0.7,正确率最低,仅69.05%,学生将错题加入自己的电子错题本。另外,点击第7题进入可以看见此题做错的13名学生名单。学生集中错误选择A选项提醒了笔者在后续的课堂中为学生做此类习题的公式总结:长方形、正方形、三角形按n:1的比扩大,它们的面积扩大到原来n的平方倍。

七、自主学习,成果展示

巧用资源,开展预习、复习。课后,让学生利用教师提供的网上学习资源或微课自主学习,实现课前预习和课后复习,做好薄弱点查漏补缺,记录补充相应的思考和笔记。学生还可以借助工具,做思维导图与知识框架,进行当天的学习总结。

利用班级群对学生优秀的学习成果进行网络分享。展示学习成果,促进学生个性经验的交流和学习成果的分享。运用“优秀作业墙”的方式表扬作业认真、有独特见解、有进步的学生,通过学习成果的分享,同学之间互相学习好的经验,形成良性竞争的学习氛围。

八、激发兴趣,形成模式

线上教学应用数字化资源与课堂融合体现在方方面面。做好当下,筹划未来,如何筛选、使用这些资源,提高所选资源的效用,促进高效学习,是笔者一直在思考的问题。

如何备好一节课,是每位教师在教学前都应该思考的问题;如何备好一节线上课,更是教师在应对突如其来的外界环境干扰下应该思考的问题。那么,迫不得已要展开线上教学的情况下,如何让教师的教学保质保量,让学生的学习学有所得、学有所获、学有所成,激发学生对数学学科的兴趣呢?

教师要通过有趣的数字化资源告诉学生数学不无聊,激发他们的数学学习兴趣。兴趣是学生最好的老师,有了兴趣,才会有求知欲,才愿意主动去探索。

学生会在抽象而生动的教学资源和真实问题中,运用数学和其他学科的知识,经历发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的过程,感悟数学知识之间、数学与其他学科之间、数学与社会生活之间的联系,积累活动经验,感悟思想方法,形成和发展模型意识、创新意识,提升解决实际问题的能力,形成和发展核心素养。这样,学生才会感悟到数学是解开自然奥秘的密码,数学规律、几何定律影响生物的繁衍、天体的运行、支撑房屋的穹顶,数学是一个神奇而迷人的世界。