公平性视角下不同省市延迟退休年龄政策差异化问题探讨

李运华 宋美瑾

[摘 要] 国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确规定要按照“小步调整、弹性实施、分类推进、统筹兼顾”等原则逐步延迟法定退休年龄。但受限于不同省、自治区、直辖市的地理位置、历史文化,以及各省区市延迟退休环境的不同,也是当前政策无法落地的重要因素之一。实际上,我国各地区间发展不平衡、各省級行政区状况悬殊,其中经济发展水平、人均预期寿命、抚养比等对退休年龄抉择有关键影响的因素差异很大。这些差异会通过替代效应与收入效应、改变个人生命周期阶段长度、增加养老负担等作用机制对延迟退休年龄产生不同影响。因此,应当基于差异化的省情,制定差异化的政策,即在延迟法定退休年龄问题上,制定延退年龄幅度快慢有所差别、允许弹性化推进实施的政策,以求不同省区市的劳动者群体在延迟法定退休年龄问题上获得更为公平的对待,也为此项改革凝聚更多共识和支持。

[关键词] 延迟退休;退休年龄;弹性退休;分类退休;老龄化;抚养比

[中图分类号] C913.6 [文献标识码] A [文章编号] 1002-8129(2023)05-0066-10

一、问题的提出

国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确规定,要按照“小步调整、弹性实施、分类推进、统筹兼顾”等原则逐步延迟法定退休年龄。由此可知,我国延迟法定退休年龄的大政方针已定。2021年是“十四五”时期的第一年,按照规划应该已进入实施阶段,但具体如何推动政策落地实施,仍不明确。截至目前,仅有山东、江苏两省已落地自愿延迟退休相关政策。

延迟法定退休年龄政策(下文简称“延迟退休政策”)出台不易,实施更不易。客观地看,这是因为涉及到太多影响政策制定和实施的复杂因素和变量,而这些因素可以分别从延迟退休年龄,从国家整体到具体各省区市逐步推进的实施过程中窥见。

首先,延迟退休政策应整体延迟我国的法定退休年龄,这一点在我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要中都有提到,这主要是基于我国人均预期寿命提高、受教育年限增加、人口老龄化趋势加快、劳动力结构变化四个方面所考虑的。然而参与政策博弈的各方主体所追求的政策目标存在很大差异。比如,政府、职工、雇主(用人单位)各主体与延迟退休政策相关的诉求是不同的,这就导致第一步的推动过程并不简单。

其次,延迟退休政策实施的第二步应区分对待不同类型的劳动者。如对于不同年龄、不同性别、不同工种的劳动力,可以制定差异化退休年龄政策。然而具体实施起来又较为困难,因为作为政策受体的职工个人或群体各方面条件差异非常大。如不同岗位、不同职业群体的工作稳定性和工作强度不同,又如职工个人身体条件、家庭需求各异等等。如何使各群体满意,是个巨大难题,所以第二步的推动依旧需要经过慎重考虑。

最后,第三步应针对我国各省区市实施差异化延迟退休政策。这是由于我国不同省、自治区、直辖市地理位置、历史文化不同,以及各省区市延迟退休环境不同造成的。由此,基于差异化省情,各省区市应结合自身地区特性细化各地区延迟退休政策并实施。但各省区市差距多大为合适?是否会使不同地区人们感到不公平?这也是政策实施过程中需要解决的。

客观地说,由于有太多差异性因素的存在,想要制定出使所有职工群体或个体(更不用说参与政策博弈的各方主体)都能获益或满意的延迟法定退休年龄的统一政策几乎是不可能的。但在制定具体政策时,尽最大可能关照到上述各因素的差异仍然是必须勠力为之的,因为公共政策的制定本来就是寻求共识、确认共识的过程,政策出台后的有效实施也有赖于共识作为支撑。

目前学界内多数学者都已经注意到了延迟退休政策所应实施的第一步,即我国需要延迟法定退休年龄,并且学者们对于不同群体的多种利益诉求有所察觉,并指出公众、知识精英和政府对于延迟退休政策的利益诉求存在共识与差异,政府只有意识到这种共识与差异并及时化解三方矛盾[1],且正确处理好经济考量与政治考量、国家利益和个人利益等关系,进行通盘考虑, 兼顾各方利益[2],才能最终达成政策合意,推动政策实施。

同时,学者们也对第二步进行了一些深入探索,得出了一些相对共识,如延迟退休政策可设定不同时间段,劳动者可以根据自身的身体状况自行选择退休年龄[3]。具体而言,延迟退休政策应对于不同类型的劳动者进行区分对待。如对于不同职业的劳动者,研究发现延迟退休后脑力和体力劳动者的收入差距将拉大,因此应根据劳动者工作性质制定不同的延迟退休政策[4]。而对于不同性别的技能型劳动者,可以采取先女后男的延迟退休方案[5]。

但学界对于第三步的研究目前还处于空白,我国省际间差异问题较为突出,同时由于我国延迟退休政策正处于规划阶段,政策内容具有原则性和宽泛性的特点,后续实施过程中仍需要由各省区市对政策进行进一步的细化,因此在第三个层面的基础上,探索影响延迟退休政策的因素,进而分析各省区市具体差异,并根据各省区市具体情况提出差异化政策建议无疑是十分必要的。而针对公平性问题,还需引入公平性视角,即只有基于公平的立场,公平地评价和对待初始条件不尽相同的职工群体(甚至各政策参与方)的利益状态和政策诉求,最终发现或形成对各方利益大体公平的政策方案。当然,必须于此申明的是,不论是法律上的还是公共政策上的公平都是一个相对的概念。具体到本文所探讨的延迟退休政策问题上,所谓公平,是指在维护不同省区市各职工群体的利益的基础上,根据各职工群体的差别情况制定差别化的政策,尽可能补偿弱势职工群体的利益损失,进而实现不同省区市各职工群体在延迟法定退休年龄问题上的利益公平。这种省际间各职工群体的相对公平,实际上又包含着代内公平和代际公平两个层面。其中,代内公平,指的是代内的所有人不论其国籍、种族、性别等方面的差异,对于公共服务、公共资源拥有平等的享受权利;代际公平,指在保证人类各代之间平等的基础之上,能够公平地满足各代不同利益的需求,其实质为各项资源在代际间的公平分配和使用问题[6]。

二、影响不同省区市延迟退休年龄政策的三个关键因素

法定退休年龄指一国法律政策规定的职工退出劳动市场,并依据相应的程序领取养老金的年龄。这一规定划分了工作时间与退休时间,对国家的劳动力市场、生产能力、居民消费行为等都会直接产生显著的影响[7]。因此,制定延迟退休政策需要考虑到方方面面,包括经济、人口等多种因素。为探索影响年龄的决定性因素,本应进行相关性检验等实证检验,但由于目前我国各省区市规定的法定退休年龄基本一致,且大部分仍执行20世纪50年代的退休政策,少数省份的延迟退休政策也尚属于起步阶段,因而较难通过我国国内数据进行影响因素分析实证研究。为此,本文借鉴其他国家的历史和实践经验,对影响其制定延迟退休年龄的因素进行探索,在此基础上选择符合我国国情和各省(区、市)情的,具有一定稳定性、长期性的影响因素进行分析。在影响因素方面,学者朱波曾采用回归分析法研究了154个分别来自欧洲、亚洲、大洋洲、非洲国家的退休年龄对养老金制度、经济、人口等因素的依赖程度,发现人口老龄化程度、经济发展水平、经济结构、人口平均预期寿命(以下简称“人均预期寿命”)及养老金制度等对退休年龄都有显著影响[8]。国外学者基于国际劳工组织(ILO)所有成员国及经济合作与发展组织(OECD)中部分国家的样本数据进行精算,同时通过探索退休与社会保障之间的政治经济关系,发现年轻一代与老年一代之间通过养老保障存在政治互动,随着老年人增多,他们享有的政治权力越大,但同时抚养比下降,导致增加的退休人员需要分享一定数量的资源,此时人口老龄化导致老年人无法在退休后获得更多资源,因此他们选择延迟退休。同时也发现不同国家间不同的人口特征能够很大程度上解释各国的退休年龄差异,人口老龄化程度是影响退休期长短的重要因素,人口老龄化程度越严重,退休期会愈加缩短[9]。通过上述研究,可以发现不同国家退休年龄有所区分的影响因素包括人口老龄化程度、经济发展水平、经济结构、人均预期寿命及养老金制度。需要在这其中筛选对于中国退休年龄政策制定较为重要的因素。

针对上述研究结论,首先,本文认为经济发展水平无疑是影响中国退休年龄政策制定的因素之一。经济发展水平反映社会经济现象在不同时期的规模,通常用“GDP”或“人均GDP”来衡量各地区经济发展的规模、速度和所达到的水准。从横向角度来看,目前我国与他国经济发展水平存在一定差异,如美国、日本2021年GDP分别为23万亿美元、4.94万亿美元,而中国2021年GDP为17.73万亿美元。同时,我国自身经济发展水平从纵向角度来看也有巨大提升,從中国统计年鉴看,我国人均国内生产总值从2000年的7942.1元提升至2020年的71999.6元,在20年内提升了将近10倍。按照上述研究结论,退休年龄也应相应提升。从世界横向维度与历史纵向维度两方面来看,我国应与别国延退方案有所差别,这是因为各国需要根据其实际情况来制定对本国人民利益最大化的延迟退休方案,进而使得政策推行能够得到人民理解支持,成功落地。但想要真正做到为人民着想,则需要考虑国内不同群体的差异情况。从我国内部各省区市纵横两维度来看,纵向具有历史文化差异、横向具有地理位置高低差异,种种因素导致各省区市经济发展水平也并不相同。由此,如果政策改革想得到人民的真正支持和拥护,则需要考虑省际间差异性问题,即我国各省区市在根据国家方针统一提升法定退休年龄的基础上,还应对具体的提升速度或提升幅度进行差异化考虑,来保证不同背景状况的人群在政策改革中能够得到公平公正的待遇,在公平的基础之上保证百姓的利益不受损害。

其次,人均预期寿命也是一个重要影响因素。数据显示,人均预期寿命不同的国家,其退休年龄也有所不同,如日本、尼日利亚2011年人均预期寿命分别为83岁、53岁,退休年龄分别为65岁、50岁1。而2020年我国人均预期寿命已提升至77.93岁,近40年间增长幅度超过了10岁,但我国退休年龄却自20世纪50年代以来一直为男60岁,女55岁,没有发生改变。因此,从人均预期寿命角度,我国退休年龄也应有所改变。从国内角度来看,我国各省区市人均预期寿命也并不一致,而是存在较大差异,为遵循公平性原则,各省区市百姓在政策改革中面临的延迟退休年龄方案也应有所差异。

再次,65岁及以上人口占总人口百分比即为各国人口老龄化程度,目前大多数国家已经迎来银色浪潮,人口老龄化程度的不断加深,各国也纷纷通过提高退休年龄来缓解此种现象带来的危机。我国同样也已进入人口老龄化愈发严重的阶段,这无疑为退休年龄改革提出了新的、紧迫的要求。但若想更好地测算养老负担压力,相比于65岁及以上人口占总人口百分比这一指标,抚养比显然能够更好地反映出目前由多少劳动人口共同负担一名退休人员的养老开支,因为养老保险制度抚养比等于参加城镇职工养老保险的离退休人员人数与参保职工人数的比值,其分子部分相比于人口老龄化指标中的65岁及以上人口更加大幅地缩小了范围,限定在了领取人数上,同时把分母限定为参保职工人数。而如果把法定退休年龄作为一个时间节点,在此时间节点前的职工即为缴费人口,在此节点后即退休后的职工便属于领取养老金人口。因而抚养比这一概念与法定退休年龄这一改革中的要点无疑联系得更加密切。可以用抚养比这一指标来替代65岁及以上人口占总人口百分比。我国2010年抚养比为11.9%,2020年上升至19.7%,可以看出近年来我国养老压力持续上升。因此,为缓解养老压力,延迟法定退休年龄也是应有之义。具体从国内角度来看,由于我国各省区市抚养比同样存在一定差异,因此也应考虑基于此制定差别化退休年龄幅度政策,来保证各省区市人民得到相对公平的福利待遇。

最后,虽然养老金制度与经济结构对各国退休年龄政策制定影响较为明显,但我国各省区市之间养老金制度基本一致。各省区市经济结构指标即服务业附加值占GDP比重与经济发展水平关系较为密切,所以经济发展水平大致可以替代经济结构这一因素,养老金制度和经济结构这两点因素也可以暂时不做考虑。综上,影响各省区市延迟退休政策制定的因素大致可以归结为以下三点:经济发展水平、人均预期寿命和抚养比。

三、三大关键因素影响延迟退休政策的作用机制

(一)经济发展水平因素的作用机制

经济发展水平因素的作用机制可以从个人、社会、政府三个角度进行分析。

从个人角度来看,经济发展水平会对职工延迟退休意愿产生两种截然相反的影响:一种是替代效应,即经济发展水平提高,可以使得职工的工资水平相应提高,则人们的闲暇成本就会上升,不会倾向于享受闲暇时间,而是更倾向于增加劳动力供给时间,即支持延迟退休;另一种是收入效应,即人们倾向于提前储蓄,进而减少工作时间,尽早享受闲暇,而倾向于提前退休。当收入效应大于替代效应时,劳动供给减少,反之则劳动供给增加。因此,政府在制定延退政策时,需要根据各地经济状况,充分考虑居民延迟退休意愿,判断收入效应与供给效应之大小。

从社会角度来看,此因素主要指地区的居民生活水平、医疗水平、教育水平、职工工资水平等,医疗水平和生活水平能够直接影响居民身体健康状况,教育水平和工资水平则影响着职工对增加工作时间和享受闲暇的偏好程度。

从政府角度来看,经济发展水平能够彰显该地区是否能够负担得起延迟退休相应的配套改革成本。若经济较为发达,则对延迟退休改革成本具备较强的负担能力;若经济能力不足,则对于延迟退休改革可能出现“心有余而力不足”的情况。因此,经济发展水平无疑是影响合理制定退休年龄政策的重要因素之一,并且我国各地区经济发展水平具有一定差异,这就需要根据各地区具体情况进行延退方案的细则制定。

(二)人均预期寿命因素的作用机制

目前人均预期寿命随着我国经济发展水平的增长、居民身体素质的提升而逐年上升,但法定退休年龄却几乎没有变化,这一状态无疑不利于个人生活和社会发展。

从个人生命周期角度而言,随着预期寿命上升,在法定退休年龄保持不变的情形下,个人的工作年限变化不大,但是退休时期则会相应增长,居民工作时长与退休时长之比降低,居民如果想要力图维持退休前的生活水准,就可能会在工作时期作出增加储蓄、降低消费的决定。

从社会角度而言,人均预期寿命提高将导致人口生产时期相对缩短,退出工作后政府福利支出增加,不利于经济社会高速发展和政府财政的可持续。因而应按人均预期寿命的提升相应延迟法定退休年龄,使得居民工作时期与退休时期之比回到一个合理稳定的状态,从而使个人能在一生之中合理分配自身资产,同时也能够延长生产时间,为社会作出更多贡献。同时,在制定延退政策时也需要考虑各地区人均预期寿命差异,从而设置合理的延迟退休年龄方案。

(三)抚养比因素的作用机制

抚养比因素的作用机制可以从个人与社会两个角度进行分析。

基于个人角度来看,由于抚养比可理解为劳动力人均承担的抚养人数,抚养比越高,劳动力人均承担的抚养人数越多。目前随着我国人口老龄化程度加深,使得社会中退休人口数与劳动人口数比例进一步提高,各地区抚养比的提升,导致每位在职职工供养离退休职工的负担愈来愈重。

从社会角度来看则反映为各省区市养老保险基金压力增大。因为抚养比提升意味着领取养老金人数相对增多,缴纳养老金人数相对减少,导致养老保险基金给付压力持续上升。因此,有必要延迟退休年龄。一方面扩大在职劳动力人数,延长劳动者缴费时间,同时增加缴费人员,达到“增收”效果;另一方面降低退休队伍人数,缩短退休者领取养老金时限,同时降低申领养老金人数,达到“减支”效果,两者共同发挥作用,能够有效降低抚养比,进而减轻各省区市养老负担。因而,抚养比对于合理制定延迟退休年龄也是一个需要被重点考虑的因素。

四、基于三大关键因素省际差异及其影响的政策建议

(一)经济发展水平维度

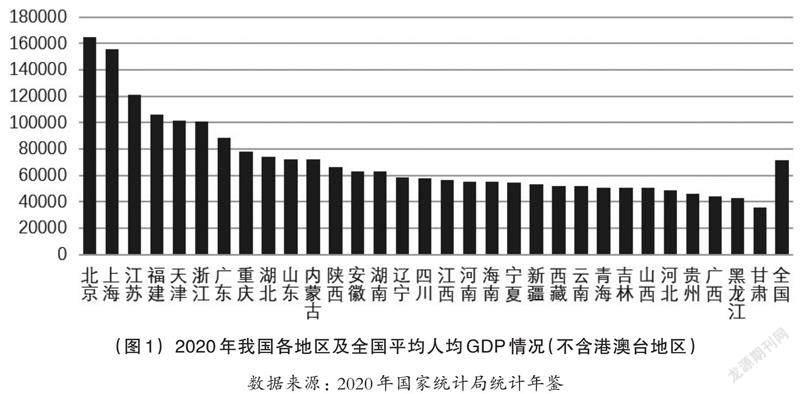

1. 省际经济发展水平差异。据国家统计局发布的数据,2020年我国各地区经济发展水平存在较大差异(如图1),共有6个地区人均GDP超过10万元/人,分别是北京、上海、江苏、福建、天津、浙江,其中北京人均GDP最高,达到164889.5元/人。共有5个地区人均GDP低于5万元/人,分别为河北、贵州、广西、黑龙江、甘肃,其中甘肃地区人均GDP最低,为35994.8元/人。全国人均GDP为71828元/人,山东、内蒙古、陕西、安徽、湖南省份的经济发展水平便处于全国平均水平左右。从地区方位分布来看,东部各地区除河北、辽宁、广西、海南外,均处于全国水平之上,中部地区除湖北、内蒙古外均处于全国人均GDP之上,其余地区均处于平均水平之下,西部地区除重庆外都处于全国水平之下。可见各地区经济发展水平从东到西基本呈依次递减的趋势。

2. 省際经济发展水平差异对各省区市制定延迟退休政策的影响。首先,经济发展水平会影响职工工资水平,进而通过替代效应和收入效应影响职工退休意愿,工资对在岗职工退休意愿的影响,取决于收入和替代效应的比较,有学者研究发现较低的工资会使职工缩短工作时间,即倾向于选择提前退休[10] [11]。本文借鉴上述学者的研究,同样认为拥有较高工资水平,处于精英阶层的人群往往倾向于延迟退休。而处于较低工资水平地区的人群倾向于提前或按时退休。因此,北京、上海、江苏、福建、天津等经济发达地区人们延迟退休的意愿会较为强烈。

其次,由于经济发展差异,各地区居民生活水平、教育水平均存在差异。一般来说经济水平越高的地区,其延迟退休意愿越强。因为,这些地区的居民生活条件往往相对较好,希望通过继续工作来维持高质量的生活状态。经济发展水平较差的地区工作环境相对不友好,职工身体素质较差,会期待提前退休。政府在政策制定时需要慎重考虑人们的退休意愿从而进行细则制定,否则容易引起民众的不满情绪。

最后,经济发展水平不同意味着政府负担改革成本的能力会存在一定差异,经济较为发达的地区如北京、上海等,通常能够负担得起相应的改革成本,但对于一些经济发展中下的省区市来说可能会存在困难。

3. 经济发展水平维度的省际差异化政策建议。从公平性角度出发,若各地统一延迟退休年龄,则会引起代内不公平的现象。因为,部分经济落后地区职工延迟退休意愿不强,且延迟退休并不能改善其生活水平,反而可能损害其身体健康,同时这些地区政府也无法负担相应的配套政策改革成本,进而导致这些地区内居民无法获得相应保障,易损害一些经济较为落后地区民众的利益。因此,各省区市需参照各地经济发展水平,来研判其延迟退休年龄的变化幅度。

对于经济发展水平较高的地区如北京、上海、江苏、福建、天津等,由于其省(市)内职工延迟退休意愿较为强烈、居民生活水平较高、政府能够承担相应改革成本,可适当加快其延迟退休年龄前进步伐,如可以每年延迟6个月,直至达到目标年限。但同时这些地区也需注意,尽快建立积极的高龄劳动力就业环境,来保证高龄就业者的权利:第一,政府应立法禁止就业年龄歧视。第二,可以为雇佣高龄劳动力的企业给予相应雇佣补贴或免除企业负担高龄劳动者社会保险缴费义务,来鼓励其雇佣高龄就业者,主动为高龄人群开放岗位。第三,对于高龄劳动者,应给予其相应工作培训机会,提供补贴和福利,并且可以在一些学校开展成人课程,保障高龄劳动者拥有就业能力与就业机会,作为推动延迟退休政策的配套措施。

而对于经济相对落后地区,如河北、贵州、广西、黑龙江、甘肃而言,则应适当减慢延迟退休步伐,如可以每年延迟2个月,相比于经济较为发达的地区的改革步伐迈得小一些,如此一方面较为符合该地区居民退休意愿,另一方面能够一定程度上减轻这些地区政府的负担,同时这些地区同样应针对高龄劳动者就业环境做出积极改善。

(二)人均预期寿命维度

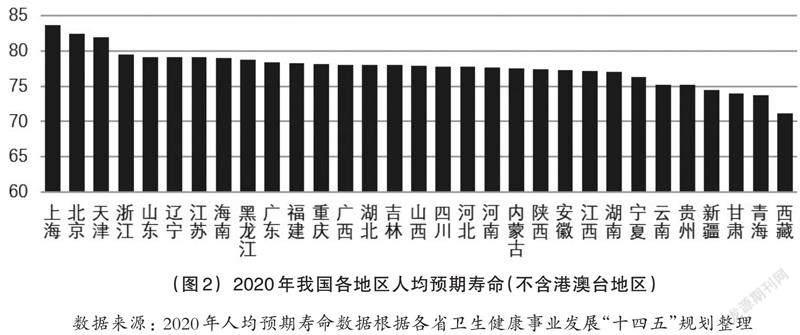

1. 省际人均预期寿命差异。我国各地区人均预期寿命差距较大(如图2),从2020年的数据来看,上海人均寿命值最高,为83.67岁,此外共有3个地区人均预期寿命超过80岁,如北京、天津人均预期寿命达到82.43和81.91岁。而新疆、甘肃、青海、西藏人均预期寿命相对较低,均处于75岁以下,其中西藏人均预期寿命最低,为71.1岁,与上海相差约12岁。

2. 省际人均预期寿命差异对各地制定延迟退休政策的影响。按其作用机制,可以从个人与社会两方面来分析其对差异化政策制定的影响。

从个人角度出发,各地人均预期寿命有所差异,意味着各省区市职工的退休时期长短不同,退休时期长度与工作年限长度之比有所差异,此时可通过差异化延长退休年龄,来使得二者之比达到合理的数值,同时也能够使得各省区市居民稳定储蓄,进行正常的消费行为。

从社会角度出发,各地人均预期寿命差距较大,此时若延长退休年龄,可以使得各省区市劳动人口生产时期扩大,有助于各地区的社会发展、促进经济繁荣,此外还可以降低社会的福利性支出,有利于政府财政的可持续运行,但若统一延迟退休,较易引起一些人均预期寿命较短地区职工的不满情绪。

3. 人均预期寿命维度的省际差异化政策建议。上海与西藏人均寿命相差近12岁,若不分省份实施延迟退休,退休年龄统一在相同时间内延至65岁,则西藏地区劳动者平均仅能领取6年养老金,而上海地区劳动者能够领取18年养老金,二者领取时长相差较大,从代内公平性角度出发,这种做法显然有损西藏、青海、甘肃等地区劳动者的利益,他们处于“一生都在缴纳养老保险”的状态,只有较短时间可以领取养老保险金,属于代内不公平。因此,对于不同人均预期寿命的地区,延迟退休政策也应有所差异,来弥补预期寿命较短群体的利益。

对于上海、北京、天津、浙江等人均预期寿命较长的省份,政府制定延迟退休政策时可以加速迈步,如每年延迟6至8个月,使得其能够以较快速度达到目标年龄。

而对于贵州、新疆、甘肃、青海、西藏等地区,政府可实行自愿退休原则,步子迈得慢一些,如可每年只延迟2个月,与预期寿命较长省区市实现差异化退休。同时政府可以同样实行自愿原则,针对部分愿意延长时间退休的员工,可以由单位实行批准机制,使其能够按照自身意愿延迟退休。

(三)抚养比维度

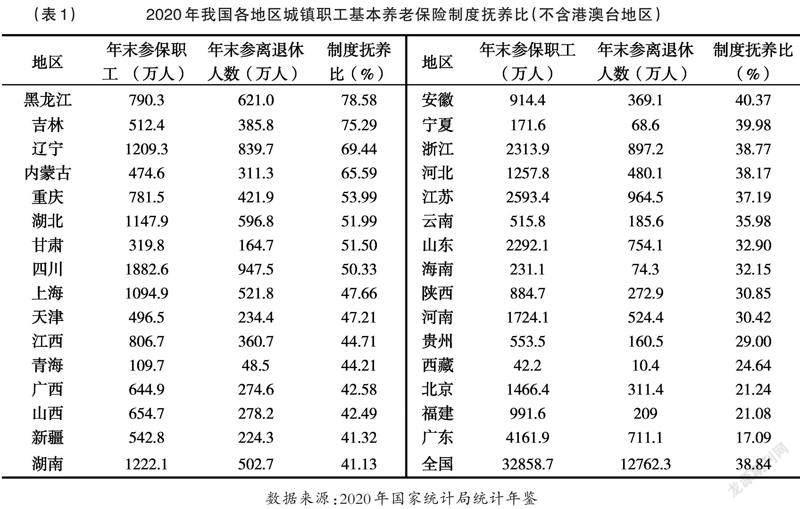

1. 省际抚养比差异。抚养比越高,体现每位在职职工供养离退休老人的经济负担越重,进而导致养老金给付财务压力越大。2020年中国平均制度抚养比为38.84%,说明大约3名在职职工供养一名离退休老人,但各省份养老保险制度抚养比差距较为显著(见表1),四川、甘肃、湖北、重庆、黑龙江、内蒙古、辽宁、吉林抚养比均高于50%,意味着一位退休老人由少于2名参保职工供养,其中黑龙江省抚养比甚至快达到80%,证明其将要达到一名参保职工供养一位老人的程度,抚养比较为沉重。相反,广东抚养比仅为17.09%,低于20%,表明超过5位在职职工共同抚养一名老人,除此之外,福建、北京、西藏、貴州地区抚养比均低于30%,抚养比相对较轻。

2. 抚养比差异对各地区制定延迟退休年龄政策的影响。首先,对个人来说,抚养比越高,每位在职职工供养离退休老人的负担越重。因此,部分抚养比较高地区亟需政府延长退休年龄,来缓解代际间抚养矛盾。但对于部分抚养比低于平均水平的省份来说,无需在较短时间内延迟较大幅度。

其次,从养老保险金可持续发展角度来看,由于各省区市抚养比差异不同,负担较重省份相较于其他省份,亟需延长退休年龄,这能够令在职职工人数增多,缴费年限延长,同时促使退休队伍人数减少,退休职工领取养老金年限缩短,两方合力,达到增收减支的作用,进而可以减轻养老金给付负担。

3. 抚养比维度的省际差异化政策建议。差异化延迟退休的目的为均衡各地区的代际间矛盾,若在相同时间内统一延迟退休年龄,则各省区市抚养比从相对水平来看仍与未延迟退休前差距相同,无法起到帮助抚养比较重地区政府减轻负担的作用。

因此,从公平性角度出发,对于抚养比较为严重的省份,需要尽快实施推进延迟退休政策,来降低抚养比,减轻代际间矛盾,如对于甘肃、湖北、重庆、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江等抚养比较高的省份,可加快延迟退休步伐,以较快达到目标年龄。

對于广东、福建、北京、西藏、贵州等抚养比较轻的省份,可以适当放慢延迟退休步伐。但需要注意的是其中甘肃和黑龙江两省经济发展水平相对落后,尤其甘肃人均预期寿命较短,按前述,应放慢延迟退休幅度,同样对于广东、北京等虽然抚养比较轻,但经济发展水平较高、人均预期寿命较长的地区,按前述反而应该加快延迟退休步伐,针对这一矛盾情况,有如下应对之策:一是设定提前退休年龄,二是可实施弹性退休政策,在弹性空间内建立相应惩罚或奖励机制:奖励机制即为按其延迟退休年数增发相应比例养老金,惩罚机制即为按其提前退休年数扣减提前退休者部分比例养老金。

五、结语

本文通过对其他学者总结得出的制定延迟退休年龄的影响因素进行整理,发现经济发展水平、人均预期寿命、抚养比是三大重要影响因素,而我国各省区市在以上三方面均存在较大差异。因此,从公平性角度出发,各省市应制定差异化延迟退休政策,构建积极的高龄劳动力就业环境,同时对于一些情况较为复杂的省份,还应保留弹性空间、做好相应配套措施。

未来世界人口老龄化形势将更加严峻,对老年人多视角、多维度的研究是解决人口老龄化的应有之义[12]。延迟退休改革作为当前世界性、紧迫性的民生问题任重道远,如何在公平性原则下最大程度地保证人民的利益,仍需要社会各界进一步探索,在政策落地之前充分思考、调查各部分劳动者差异情况,制定差异化方案,减少延退改革阻力,争取群众理解与支持,共同推动此项政策顺利实施。

[参考文献]

[1] 苏丹.公共政策制定中利益相关者的诉求与表达研究 ——以我国延迟退休年龄政策制定为例[D].西安:西北大学,2018.

[2] 丁春福.制定延迟退休政策需要处理好的五个关系[J].改革与开放,2018,(19).

[3] 郑睿臻,许志华,梁海艳.延迟退休对不同性别的养老保障分析[J].华东理工大学学报(社会科学版),2017,(5).

[4] 周二华,张天骄.延迟退休波及的不同群体差异:源于职业生涯[J].改革,2015,(7).

[5] 马红玉,房国忠,徐铮.人力资本投资周期视角的退休年龄延迟差异化研究[J].西北人口,2016,(1).

[6] 和红.代际正义视域下养老保险制度转型研究[J].江苏大学学报(社会科学版),2014,(1).

[7] 郑秉文.职工基本养老保险全国统筹的实现路径与制度目标[J].中国人口科学,2022,(2).

[8] 朱波.合理退休年龄影响因素的理论分析及实证研究[J].人口与经济,2015,(1).

[9] Profeta P.The political economy of retirement and social security [J].Ph.D. Thesis,Universitat pompeu fabra,2000,p.108.

[10] 田宋,席恒.在岗职工退休意愿及影响因素实证研究——基于中国10个省(市、区)的调查数据[J].经济体制改革,2017,(6).

[11] 张庆伟,张元萍.城镇居民退休收入与延迟退休决策[J].统计与决策,2015,(21).

[12] 董明媛,覃田.我国老年人的健康与贫困研究知识图谱 —— 基于Citespace的可视化计量分析[J].决策与信息,2022,(11).

[责任编辑:汪智力]

[基金项目] 本文系教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“社会保障法制建设研究”(编号:12JJD840006)成果。

[作者简介] 李运华(1966-),男,湖南邵东人,法学博士,武汉大学社会保障研究中心教授,博士生导师,主要从事社会法和社会政策、慈善和公益信托法研究;宋美瑾(1999-),女,辽宁大连人,武汉大学社会保障研究中心硕士研究生。

Abstract: The national "14th Five-Year Plan" and the Long-Range Objectives Through the Year 2035 clearly stipulate that the legal retirement age should be gradually raised in accordance with the principle of "step-to-step adjustment, flexible implementation, classified promotion, and overall consideration". However, due to differences in geographical location, history and culture, and environment among different provinces, autonomous regions, and municipalities directly under the central government, the policy for delayed retirement is yet to be implemented. It can not be denied that there is an imbalanced development among different regions and provincial-level administrative regions in China, and they vary significantly in the level of economic development, average life expectancy, dependency ratio, and other key factors that have an essential impact on the decision-making of retirement age. These differences will exert different influences on delayed retirement through mechanisms such as the substitution effect and income effect, the change of the durations of major stages of the individual lifecycle, and increased burden of elderly care. Therefore, differentiated policies based on differentiated provincial conditions should be formulated, that is, in the issue of delayed retirement, policies should take into account of flexible implementation for fair treatment of workers in different provinces, regions, and cities so as to gather more consensus and support for this retirement age reform.

Keywords: delayed retirement; detirement age; flexible retirement; Classified retirement; aging; dependency ratio