学生视角下中等职业教育吸引力的质性研究

王霞 何莎薇 徐国庆

摘要:本研究采取自传社会学、深度访谈相结合的方法,以“选择—过程—结果”为逻辑绘制教育画像,发现中职学生的自我效能感、参照依赖心理及中职院校独特的场域特征在其受教育过程中发挥着关键作用。中等职业教育可凭借课程知识类型多样、“不完全以学习成绩为运转中心”的场域特征,唤醒并维持学生的自我效能感、希望等积极心理要素,提升学生的心理资本水平;畅通的升学机制,为学生提供升入本科的机会,满足学生的文凭需求。为此,应从现代职业教育体系、课程内容质量、教师过程性干预等方面提升中等职业教育吸引力。

关键词:中等职业教育吸引力;学生视角;心理资本;文凭需求

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2023)04-0077-06

一、问题的提出

2020年,“职普比”问题被社会舆论推至风口浪尖,中等职业教育吸引力(以下简称中职吸引力)不高这一问题被广泛讨论。梳理已有研究发现,当前公众认为中职吸引力不高主要源于以下两个方面:一是从入口端来看,中等职业教育生源较差,大多是在考试中“被筛选下来”的学生[1],这加重了公众对中等职业教育地位属性的不正确认知,即认为它是一种次等教育,导致认同度低;二是从出口端来看,当前中职毕业生若直接就业,待遇大多不能满足公众预期;若选择升学,大部分学生只能进入高职院校,而高职毕业生在就业时仍面临学历与身份叠加的双重歧视[2],公众对中等职业教育的认同度难以提高。

公众大多依据招生、就业情况等外在表征对中职吸引力做出判断,而非其内在属性。学者也较少深入中等职业教育内部展开研究,如深描中等职业教育的教学过程、中职学生的学习生活等。此外,公众在形成“中职吸引力不高”这一判断的过程中,学生作为教育教学活动的主体,其学习体验等心理感受未被充分加以考虑。因此,本研究尝试通过质性研究深入中等职业教育内部,绘制以“选择—过程—结果”为逻辑的教育画像,阐释中职吸引力问题。

二、研究设计

(一)研究对象

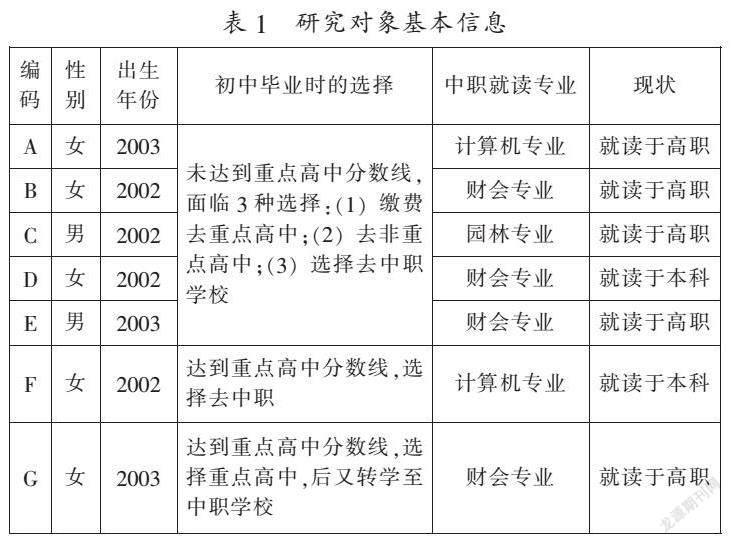

在研究对象的选取上,主要采用目的性抽样,即选取能够为研究问题提供最大信息量的研究对象。依据米德(Margaret Mead)的观点,这类研究的效度并不取决于样本数量的多少,而在于样本的限定是否合适,即样本是否可作为一个典型的、能够代表本文化完整经验的个案进行准确的研究[3]。基于此,对研究对象做出以下限定:初中毕业后既可选择就读普通高中又可选择就读中职学校,但最终选择就读中职学校的学生;这部分学生已从中职学校毕业。依据该标准首先确定了研究对象B生,之后采用滚雪球的方式共收集到7名中职毕业生的相关资料(见表1)。C、F生曾就读于县中职学校,其他5名学生就读于市中职学校。初中毕业时,有5名学生达到非重点高中分数线,但未达到重点高中分数线,他们在去中职、去非重点高中、缴费去重点高中之间最终选择就读中职;另有2名学生达到重点高中分数线,其中F生抉择后选择就读中职学校;G生先选择就读重点高中,但入学3个月后退学,并居家1个月后转入中职学校继续接受高中阶段教育。

(二)研究方法和过程

1.自传社会学

自传社会学是美国社会学家默顿(Robert K. Merton)率先提出的概念,主要通过引导、收集与分析传记主体书写的自传叙事,洞察“人类的自我了解如何在有血有肉和有苦有甘的真实人生里发挥作用”,有助于寻找被群体遮盖的个体声音,挑战支配性假设[4]。该方法与本研究的问题十分契合,本研究试图从学生视角出发,通过回顾受教育历程挖掘中職吸引力所在,其中关注学生在受教育过程中的主体感受、挖掘“被群体屏蔽的个体声音”是重点,自传社会学方法可通过将话语权交到学生手中实现这一目标。研究共收集到7份以“我的中职生活”为主题的自传。这7名中职毕业生均毕业一年以内,对高中阶段生活记忆深刻,呈现的自传内容丰富且深入,都涉及到了“我为何选择就读”“就读体验如何”以及“就读结果如何”三个主题。

2.深度访谈

自传帮助我们窥见行动者的主观世界,道出那些真实而隐秘的故事。但自传中的世界是按照行动者的逻辑搭建的,从研究的角度来看可能并不聚焦[5]。基于此,本研究在自传的基础上辅以深度访谈法。深度访谈法具有以下两个重要特征:部分访谈问题是围绕研究主题事先准备好的,访谈资料是访谈员和受访者共同的产物;访谈要深入事实内部,了解那些表面简单直接但实际上十分复杂的事情,以及“表面事实”是如何误导人们对“深度事实”的认识的[6]。本研究于2022年2月至3月,针对传记资料的分析结果,对研究问题进一步挖掘,分别对7名同学进行了每人至少一次的深度访谈,每次访谈时长约1个小时。

三、学生就读中职学校的历程画像

学生就读中职学校的历程画像包括选择就读、就读过程与就读结果三部分,通过绘制以“选择—过程—结果”为逻辑的教育画像,可揭示学生主体在整个教育历程中的行动事件,以及事件被他们赋予的特殊意义,从而为从主体层面深入洞察中职吸引力奠定基础。

(一)自我效能支配下的教育选择

关于“为何在普通高中与中职学校之间选择就读中职学校”,学生自传中多次出现“纠结过后决定的”等字眼,表明他们并非都是考试机制下“呆板的被淘汰者”,其中不乏一部分“理性的行动者”,自我效能感便是个体做出理性选择的重要调节机制。自我效能感指人们对成功实施达成特定目标所需行动过程的能力预期、感知、信心或信念。它不是人们客观能力的真实反映,而是人们关于自身能力的一种信念,是以自身为对象的自我参照思维形式之一。个体的自我效能判断可以通过影响活动和环境选择来塑造发展道路[7],如B生自传中最具代表性的一句话是:“通过初中的学习,我发现我的学习能力不强,即便去了普通高中也跟不上。如果长期跟不上,我就会失去学习的动力。再之后,可能会辍学。所以我选择了一个认为自己能够坚持下来,并且可以有所收获的学校继续学习”。可见,自我效能感在学生教育选择的过程中发挥着关键作用,其作用机制体现为:学生通过初中阶段的学习情况有能力对自己做出判断,认识到学习能力不强;并借助这种效能判断预先对“选择就读普通高中”这一行为可能出现的结果进行推论,即认为自己就读高中有可能会学习成绩不理想,甚至会辍学。研究表明,人们会倾向于避开那些他们认为超越了自身应对能力的活动和情境,只有当他们认为自己有能力应对时,才会愿意接受挑战[8]。因此,当学生认为读高中超越了其能力可以实现的范畴时,便会避开之,去选择更易胜任的中职学校学习。

(二)场域特征影响下的就读体验

自传、访谈资料显示,中职“课程知识相对简单丰富”“不完全以学习成绩为运转中心”的场域特征能够使学生获得良好的学习体验。布尔迪厄(Pierre Bourdieu)指出场域(field)是一种客观的关系系统,有属于自己的“性情倾向系统”——惯习(habitus)[9]。惯习是一定场域中的主观构成物,类似荣格的“集体潜意识”,并作为一种客观力量作用于个体[10]。相比普通高中,中等职业学校的场域特征有效提升了学生的就读体验,具体体现为以下两点:第一,相比普通高中课程知识“繁难偏重”的特点[11],中职场域的课程知识相对简单且丰富,为学生创造了良好的就读体验。转学学生G表示,在高中学习时,由于偏科、知识难度大等原因,苦苦挣扎于化学、物理等不感兴趣、难以学会的科目,而转到中职后,学习内容的难度在可接受范围内,学习科目的选择也更加多样,学习体验获得明显改善。第二,中职场域“不完全以学习成绩为运转中心”的惯习使学习氛围相对轻松、教师评价多元且包容、课外活动丰富多彩、学生交友顺利自如,有效提升了学生的就读体验。转学学生G说:“在普通高中,大家把时间都投入到了学习中,每个人都很关注自己的学习成绩,学习氛围很紧张。而在中职,氛围轻松了很多,不仅有时间和同学一起玩,还可以参加课外活动,感受很好。”A生则提到:“我们的老师很亲切,不会因为成绩不好而忽视你。有一次我的状态不是很好,班主任发现后及时找我聊天,关心我是否压力太大,并不断开导我,让我很感动。”总之,相较于“以学习成绩为运转中心”的普通高中,中职学校学生更倾向于将部分精力投入到交友娱乐方面,教师评价也不完全以成绩为中心,这缓解了相对紧张的学习氛围,使学生收获了幸福感。需补充的是,中职学校“不完全以学习成绩为运转中心”并非意味着师生“不务正业”,神经心理学研究表明,压力过大等消极情绪会阻碍学生的认知加工过程,使学习表现变差,而幸福等积极情绪会通过多巴胺释放量的增加,提高大脑的活动效率,促进部分认知加工过程[12]。可见,这种场域特征在某种程度上反而有助于提高学生学习表现水平。

(三)参照依赖作用下的结果评价

决策理论显示,个体对决策方案及其结果进行评价时会以某个参考标准为依据,即个体的行为常常是参照依赖(reference dependence)的[13]。中职生对就读结果的评价行为同样受参照依赖的作用。在评价“对就读结果的满意程度”时,他们会采取过程取向和结果取向两种方式。采取结果取向的学生的参照点为高中毕业时考入的大学等级,升入本科的F生表示对结果很满意,因为考上了省内所学专业排名第一的大学;升入高职的C生则因未考入本科院校感到遗憾。过程取向的学生的参照点为就读感受,学生B认为在中职学习的过程很快乐,因此无论获得什么结果都不会遗憾。

被问及“是否后悔当初选择就读中职”时,被访者都表示“未曾后悔”。其中,多数被访者以就读高中可能出现的结果为参照点,表示中职学校相对简单的学习内容和压力较小的学习氛围很适合自己,若读高中可能会很焦虑,结果极有可能适得其反。這部分学生的主观预判并非盲目不科学,注意控制理论表明,因压力过大等因素产生的焦虑情绪会通过影响学生的注意过程占用其认知资源,进而影响学习表现,产生适得其反的学习效果[14]。G生则以不读中职可能出现的结果为参照点,认为读中职受益匪浅:“当时从重点高中退学后,我一度颓废,在家里什么也不干。父母看不下去,一直开导我,想让我继续上学。可我一门心思不想上学,还扬言要出去打工,再也不去学校这种地方。后来转去了中职。现在想想,对这个结果比较满意,也算是对得起自己。如果当时我再执拗一点,现在早已步入社会。总而言之,感谢当时回头的自己,读中职让我找回了自己”。

四、中等职业教育吸引力的表征及深层阐释

通过洞察学生在“选择—过程—结果”中的教育行为及行为背后的复杂逻辑,发现学生主体视角下的中职吸引力主要体现为内外两部分。

(一)内部表征:适切的场域特征可提升学生的心理资本水平

当今中职吸引力最明显的内部表征是能够提升学生的心理资本水平。心理资本(Psychological Capital)属于积极心理学的范畴,指个体在成长和发展过程中表现出来的一种积极心理状态。路桑斯(Luthans)等人认为心理资本是一个系统性概念,具体包括自我效能感、希望、乐观、韧性四大要素;各要素相互作用,通过影响个体关于“我是谁”以及“我想成为谁”的认知来获取竞争优势[15]。在自传和访谈资料中,学生多次提及相比普通高中,中职“课程知识相对简单丰富”“不完全以学习成绩为运转中心”的场域特征使他们“信心增强很多”“不会感觉很无助”“过得很开心”“愿意接受学习中的挑战”等,体现了体验就读中职对学生积极心理状态的调动、维持功能。如学生G生表示:“在高中就读的前两个月,我的心情从高空坠落到谷底。从初中的班级前十名沦落为高中班级四十多名,这对我打击很大,自信心逐渐从我身上消失了,而且知识很难,即使努力也学不会,一次次打击让我开始厌恶上学,并不断追问:我在这个班级还有什么意义?我每天学习究竟有什么用?”上述文字体现了G生升入重点高中后的不自信、习得性无助、悲观等消极的心理状态。而转入中职后,学生G表示:“我好像喜欢上了这里。我在这里能够学会,还能考一个相对不错的成绩,大家也不会因为成绩不够好而否定一个人的存在价值。我很开心,不再觉得自己很差劲,也有了学下去的动力。还会对两年后的大学时光充满向往,并为之克服困难、不断努力。”可以看出,转入中职后,G生最明显的变化是不再觉得自己很差劲,自我效能感有所提高,且更为乐观,对未来的大学生活充满希望,并为之克服困难、不断努力,应对逆境的能力也有所提高。总体来看,中职学校独特的场域特征使学生获得良好的就读体验,并通过调动各种积极心理要素使其心理资本水平获得明显提升。

(二)外部表征:畅通的升学机制可满足学生的文凭需求

中职学校吸引力最关键的外部表征是能够满足学生的文凭需求。在自传中,学生都表示未曾后悔选择就读中职学校,但当追问到“假设一下,如果当初读中职学校不能考本科,你还会选择吗”,7位同学中有5位同学(除学生B和学生G外)表示“不会”,可见“能够考本科”是中职学校吸引力的关键体现。分析自传、访谈资料发现,中职学校满足学生文凭需求的作用机制如下:当前各省市已为中职学生构建了多种升入高等教育的途径,其中有些途径可升入本科院校,如三校生高考便是专门为中职生设计的有机会进入本科院校的高考路径[16]。在中职学校毕业生可以升本科的前提条件下,学生认为就读中职学校是“在千军万马过独木桥的形势下为自己另辟蹊径”(F生)。如学生D说:“听说中职的知识比普通高中简单,对于基础差的同学比较友好,认真学习就能学会,所以我认为通过中职考本科更容易一些,这是我选择中职的重要原因。”

综上内容,在中职学校可以升本科的前提条件下,主动选择就读中职学校的学生将“读中职”视为一种实现文凭理想的路径。通过访谈,发现学生重视本科文凭的原因主要有以下两个方面:第一,文凭具有商品的“实质性价值”,即文凭在劳动力市场上可作为一种类似于货币资本的“文化通货”,成为商品交换的媒介[17]。学生B生表示:“文凭在找工作时很重要,一些职位的硬性门槛就是本科起步,比如小学教师。持有本科文凭的应届毕业生的基本工资大多高于专科文凭。”有关研究也表明,我国个人教育收益中仍存在显著的文凭效应,在控制个人受教育年限的条件下,获取的专科、本科文凭能给个人分别带来约17%、52%的額外收益[18]。可见,当今本科文凭具有比专科文凭更强的商品“实质性价值”。第二,文凭具有符号的“象征性价值”,即人们会将文凭与个人能力高低、社会地位获取等标志性信息直接挂钩。如学生F表示:“我考上本科后,大家就会感觉我很有出息。”学生话语中的“有出息”指前途无量,是对一个人的能力和未来发展前景的肯定。相关研究也表明,高质量的教育文凭往往与个人的高能力、高素质等标志性信息挂钩,更容易受到社会大众、劳动力市场等主体的信赖[19]。因此,在当今社会场域下,文凭被赋予了特殊的文化意义,并成为中国学生奋斗的目标。

五、结论与讨论

研究发现,从学生个体视角切入,分析中职吸引力问题具有独特优势。这种“生成式”的思考逻辑能够精准把握中等职业教育的发生过程,并从真实的教育情境中挖掘吸引力所在,是对中职吸引力“被群体屏蔽掉的个体性层面”的一种有意义的探索。

(一)研究结论

中职学校吸引力主要体现为两点,提升学生的心理资本水平是心理资本理论视角下对中职吸引力的深度挖掘。心理资本是继人力资本、社会资本之外的另一资本体系,相较于人力资本与社会资本而言,心理资本视角下的职业教育更具吸引力。具体而言,人力资本强调“你知道什么”,关注个体的受教育程度与技能等;社会资本强调“你认识谁”,关注个体的关系网络和人脉[20]。这两种资本理论视角下的中职生总是处于弱势地位,如相关研究认为选择就读中职学校的学生往往处于社会弱势阶层,其父母难以为孩子争取到更多的人力资本和社会资本,导致在或明或暗的符应关系下,只能选择较差的学校类型——职业学校,并完成社会阶层结构的自我复制[21]。上述两种理论视角下的职业教育被蒙上了一层悲观主义色彩。而在本研究中,心理资本视角下的职业教育更具积极色彩,且符合当今职业教育发生过程中的真实情境。心理资本建立在人力资本和社会资本基础上,强调“你是谁”以及“你想成为谁”,重点关注个体的心理状态[22]。该理论视角下中职学校吸引力主要体现为:相比普通高中,中职学校凭借课程知识简单多样、“不完全以学习成绩为运转中心”的场域特征使学生体验良好,唤醒并维持学生的自我效能感、希望、乐观、韧性等积极心理要素,使心理资本水平获得明显提升,成为当今学生选择中职学校教育的重要原因之一。

满足学生的文凭需求是职业教育在大众化高等教育需求日益旺盛背景下的顺势而为,成为中职吸引力的又一重要体现。值得注意的是,中职学校满足学生的文凭需求,并非意味着中职学校试图成为普通高中的替代品或同质品。虽然在结果层面,二者都试图帮助学生升入本科,满足文凭需求,但其发生过程具有较大差异性。具体而言,二者使命不同,如果说普通高中是为学术型人才的培养奠定基础,那中职学校则是为应用型人才的培养奠定基础,中等职业教育应成为与普通高中不同类型的基础教育[23]。因此,中职教育吸引力的另外一种表现,准确来讲是指学生通过在中职学校努力学习基础性的技术学科知识和操作技能,如“打字技巧、基本算法”(A生)等,取得较好的成绩,并获得升入大学的机会,实现文凭理想。

(二)研究反思

研究结论表明,当今中等职业教育具有不可替代的优势。这种优势受制度、文化、学校等方面的共同影响。总体来看,其吸引力仍有较大提升空间。

首先,从外部吸引力入手,应继续完善现代职业教育体系,为满足学生的文凭需求创造机会。职业教育外部吸引力主要体现在能够为学生提供升入本科院校的可能性,使他们有机会获得本科文凭。因此,在现代职业教育体系建设过程中应重点关注以下两点:第一,在整体布局方面,加强职教本科建设,弥补高等职业教育长期以来在文凭上的弱势地位,使其成为特色与文凭兼具的类型教育,为中职生升入本科创造更多的机会。第二,在升学机制方面,关注职教高考建设,尤其应重点关注高水平大学向中职生的开放程度,可鼓励或要求普通本科院校、技术应用型本科院校、职业本科院校扩大对中职生的招生名额,为中职生提供更加畅通的升学通道[24]。

其次,在内部吸引力方面,应努力提升课程内容本身的质量。当前,多数学生表示课程知识的难易程度是吸引他们就读中职学校的关键所在,课程知识的类型成为了次要原因。而知识的类型与质量才应是中等职业教育的立身之本,这是它与普通高中最本质的区别,因此应重点提升中等职业教育课程内容本身的吸引力。具体可通过以下途径完成:第一,在课程知识的开发方面,鼓励企业专家等多主体积极参与,以开发出高质量、具有基础意义的技术学科知识和操作技能等[25],让学生感受到专业知识的魅力,而非仅仅被知识简单所吸引。第二,在课程知识的讲授方面,教师本身应对知识十分熟悉,并结合工作情境对知识进行教学化处理,以激发学生的学习兴趣。

最后,在内部吸引力方面,还应重视教师角色的干预作用。研究发现,教师在学生获得良好就读体验的过程中发挥着关键作用。尤其对于中职生而言,其“自制力较差”(B生),因此更需要教师的关注和引导。依据路桑斯教授的心理资本干预模型,教师可通过以下途径帮助学生提高心理资本水平:第一,在每个新的学习阶段开始的时候,依据学生的实际情况,帮助其树立科学的目标;第二,在学生实现目标遇到困难时,及时给予鼓励;第三,在日常学习生活中,对学生表现出积极的期望,皮格马利翁效应表明教师对学生的殷切希望能使学生表现更加良好;第四,在学生学习、生活的整个过程中及时提供有助于学生成功的外部资源等。上述干预途径可有效帮助学生获得良好的就读体验,从而增强中职学校的吸引力。

参考文献:

[1]李源.谁更愿意读职校:家庭背景下的选择期望透视[J].当代青年研究,2019(4):12-18.

[2]李洪荣.高等职业教育身份歧视现象论析[J].江苏高教,2021(10):57-60.

[3]陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000:103-104.

[4]鲍磊.社会学的传记取向:当代社会学进展的一种维度[J].社会,2014(5):174-205.

[5]程猛,康永久.从农家走进精英大学的年轻人:“懂事”及其命运[J].中国青年研究,2018(5):68-75.

[6]范明林,吴军,马丹丹.质性研究方法(第二版)[M].上海:上海人民出版社,2018:205.

[7-8]郭本禹,姜飞月.自我效能理论及其应用[M].上海:上海教育出版社,2008:57-82.

[9]李艳培.布尔迪厄场域理论研究综述[J].决策与信息(财经观察),2008(6):137-138.

[10]李全生.布迪厄场域理论简析[J].烟台大学学报(哲学社会科学版),2002(2):146-150.

[11]郭民,史宁中.中英两国高中数学教材函数部分课程难度的比较研究[J].外国中小学教育,2013(7):55-59.

[12][14]盖笑松.当代心理科学理论精华[M].长春:东北师范大学出版社,2017:12-158.

[13]李海军,徐富明,相鹏,等.基于预期理论的参照依赖[J].心理科学进展,2013(2):317-325.

[15]王雁飞,朱瑜.心理资本理论与相关研究进展[J].外国经济与管理,2007(5):32-39.

[16][24]徐国庆.作为现代职业教育体系关键制度的职业教育高考[J].教育研究,2020(4):95-106.

[17]杨运强,杨颖东,李昊宸.文凭社会的逻辑及其批判——透过文凭追逐及异化现象[J].教育学术月刊,2020(3):47-53.

[18]沈红,张青根.劳动力市场分割与家庭资本交互作用中的文凭效应[J].教育研究,2015(8):22-32.

[19]张青根,沈红.“一纸文凭”究竟价值几许?——基于中国家庭追踪调查数据的实证分析[J].教育发展研究,2016(3):26-35.

[20][22][美]路桑斯,卡羅琳,布鲁斯,等.心理资本[M].李超平,译.北京:中国轻工业出版社,2008:17.

[21]张济洲,黄书光.谁读职校——基于社会分层视角[J].全球教育展望,2015(9):31-37,114.

[23][25]徐国庆.中等职业教育的基础性转向:类型教育的视角[J].教育研究,2021(4):118-127.

(责任编辑:刘东菊)

Abstract: This study adopts a combination of autobiographical sociology and in-depth interviews, draws educational portraits with the logic of choice-process-result. It is found that the self-efficacy, reference dependence psychology and unique field characteristics of secondary vocational schools play the key role in their education process. Secondary vocational education can arouse and maintain students' positive psychological elements such as self-efficacy and hope, and improve students' level of psychological capital by virtue of the field characteristics of diverse curriculum knowledge types and "not entirely centered on academic performance". It can also provide students with the opportunity to go to college and meet the diploma needs of students by means of the unimpeded admission mechanism. Therefore, the attractiveness of secondary vocational education should be improved from the aspects of modern vocational education system, the quality of curriculum content, and teachers' process intervention.

Key words: secondary vocational education attractiveness;student perspective;psychological capital;diploma requirement