功能-敏感性视角下市域生态承载力评价及规划策略研究

——以兰州市为例

邹游,梁浩峰,李桂媛

(湖北工业大学 土木建筑与环境学院, 湖北 武汉 430068)

自然生态系统是人类赖以生存和发展的基本条件,但伴随着人类对自然的不断索取和城乡用地空间范围的拓展,生态系统正不断遭受影响和破坏,与生态环境承载有关的研究亦成为持续性的热点话题[1-2]。作为资源环境承载力的一个重要方面,生态环境承载力可以反映生态系统的自我调节能力、容纳能力,对保护生态环境、维护生态系统平衡有着重要作用。2017年9月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见》中,提出推动落实资源环境承载力监测预警的规范化、常态化及制度化,强调经济社会的发展应严格按照资源环境承载能力进行合理谋划,为生态承载力评价指明了方向[3]。

上世纪90年代,国内对生态承载力的研究进入起步阶段,经诸多学者30余年的研究推进,已逐步形成从单一要素研究转向多元要素研究、从静态分析转向动态分析,并向模拟预测方向发展的研究模式。但目前关于生态承载力的研究仍未形成完整的研究体系,常用的研究方法主要包括生态足迹法、状态空间法、系统模型法、瓶颈限制因子法及指标体系法等[4-9]。由于研究领域存在差异,各领域学者对生态承载力的定义也不尽相同,目前的主流观点认为,生态承载力是指在一定时空范围内,生态系统在自我调控范围内所能够最大限度地容纳人口与人类社会经济活动的强度[10]。因此,以往研究在对生态承载力进行评价时,往往会从“社会经济”及“自然环境”2个方面进行较为综合的研究和评价分析,更多侧重于评价指标的更新和对结果的解释,较少从空间分异及空间规划的角度切入。

鉴于此,本研究以中国西北地区经济发展与生态环境矛盾较为突出的省会城市兰州为例,采用指标体系法,结合兰州市自然本底,从生态系统本身的敏感性(接受度)和服务价值(贡献度)建立评价指标体系,分别对兰州市社会经济及自然环境2个方面条件进行更精准和细致的定量评价,运用GIS空间分析技术对兰州市生态环境承载力的空间分异特征进行研究与分析,并在此基础上落位于国土空间,以期为兰州市生态环境保护、国土空间规划以及区域发展提供建议。

1 研究区概况

关于兰州市基本地理概况见图1。兰州位于我国西北部(E 103°40′, N 36°03′),是甘肃省政治、文化、经济和科教中心,下辖“三县五区”,总面积约为1.31万km2。兰州地势西部和南部高,东北低,黄河自西南流向东北,横穿全境,切穿山岭,形成峡谷与盆地相间的串珠形河谷,详细地理信息如图1所示。

图1 兰州市地理环境信息图(a-e)Figure 1 Geographical environment information map in Lanzhou City (a-e)

2012年,国务院在建设兰州新区的批复文件中,明确将其作为深入实施西部大开发战略的重要举措,并于2020年将兰州发展为西北地区现代化大都市。2017年,《兰州—西宁城市群发展规划》明确把兰州—西宁城市群培育发展成为支撑国土安全和生态安全格局、维护西北地区繁荣稳定的重要城市群。

作为西北五省的交通枢纽,自“十二五”以来,兰州市以提升其国家综合运输枢纽地位以及完善城市功能为导向进行了一系列建设,但兰州的经济支撑仍是以石油化工和重工业为主,加之特殊的地理环境和干旱气候,生态环境相较西北其他4省省会城市更为脆弱。

综上,兰州的生态保护和建设对西北地区及本省的生态安全有重要意义,是建设西北中心城市、宜居城市和构建城乡协调可持续发展的支撑基础。

2 数据与方法

2.1 数据来源及处理

本研究的数据来源于地理空间数据云、中国气象科学数据共享服务网等官方网站。

数字高程模型数据下载于地理空间数据云网站;NDVI数据是经提取NASA的LAADS DAAC网站下载的MODIS数据得到;夜光遥感是近年来遥感领域发展活跃的一个分支,其获取的是夜间、无云条件下地表发射的可见光信息,这些信息大部分均由地表人类活动产生,夜间灯光数据由武汉大学珞珈一号夜光遥感卫星拍摄得到[11];土地利用数据是在Zenodo下载的2020年中国土地覆被数据(30 m)。

坐标统一至WGS 1984坐标系,保证现有指标数据的准确性。使用Arc GIS软件对每一个图元赋值,并按照下文确定的等级标准进行分级后对评价结果进行分析。

2.2 指标体系构建

考虑数据的可获取性,通过对“生态敏感性”和“生态系统服务功能价值”的分析研究反映研究区域的生态承载力分级状况的需求,结合既往研究,对兰州市生态承载力的指标体系进行构建[12-14]。详细评价因子如表1所示。

表1 兰州市生态承载力指标体系表Table 1 Ecological carrying capacity index system in Lanzhou City

2.3 生态敏感性

生态敏感性是反映自然因素和人类活动对自然生态影响的重要指标。兰州作为山水城市,两山一河的独特地貌条件造就了复杂的生态环境。另一方面,作为甘肃省会,兰州市社会经济活动活跃,自然生态极易受到人类生活生产带来的影响,其地表覆盖类型也对生态敏感性有着决定性的影响。基于此,本研究将选取自然环境、人类活动2个方面要素,共7个评价因子构建指标体系。

2.3.1 评价因子敏感等级划分 为进行定量的生态环境敏感性综合评价,参考多位学者现有研究成果以及相关研究文献资料,以4个等级对各单项因子进行划分,对其分别赋值为1、2、3、4便于指标的量化[15-24]。具体分类标准如表2所示。

2.3.2 评价因子权重确定 各单项因子的权重取决于其对敏感性的影响程度,且呈正相关的关系,通过层次分析法(AHP)比较各单项因子的重要性,以确定各因子权重,建立判断矩阵见表3。

表3 判断矩阵及各因子权重[27-31]Table 3 Judgment matrix and the weight of each factor

如表3所示,综合相关文献的评价方法,使用Yaahp软件对各项敏感性因子以9分制进行打分[30-31]。同样重要赋值1;稍微重要赋值3,相反赋值1/3;比较重要赋值5,相反赋值1/5;十分重要赋值7,相反赋值1/7;绝对重要赋值9,相反赋值1/9。得到7×7的判断矩阵,其一致性结果0.051 2<0.1,矩阵一致性检验通过,权重值Wi有效。

2.4 生态系统服务价值

生态系统服务是指通过生态系统的结构、过程和功能直接或间接获得的产品和服务。生态系统服务价值的空间分布数据集基于国家陆地生态系统类型遥感分类,参考谢高地等生态服务价值当量因子法,其定义1个标准当量因子的生态服务价值,即1 hm2全国平均产量的农田每年自然粮食产量的经济价值,在数值上相当于全国平均粮食市场价值的1/7[32]。鉴于当量因子法直观易用,数据需求较小,适用范围广等特点,本研究依据谢高地等的单位面积生态系统服务价值基础当量表,结合兰州市自然本底和生态系统类型进行调整,删除水田生态系统指标(面积为0),加权计算后合并针叶、针阔混交及阔叶指标为乔木,建立适用于兰州市的单位面积生态系统服务价值基础当量如表4所示。

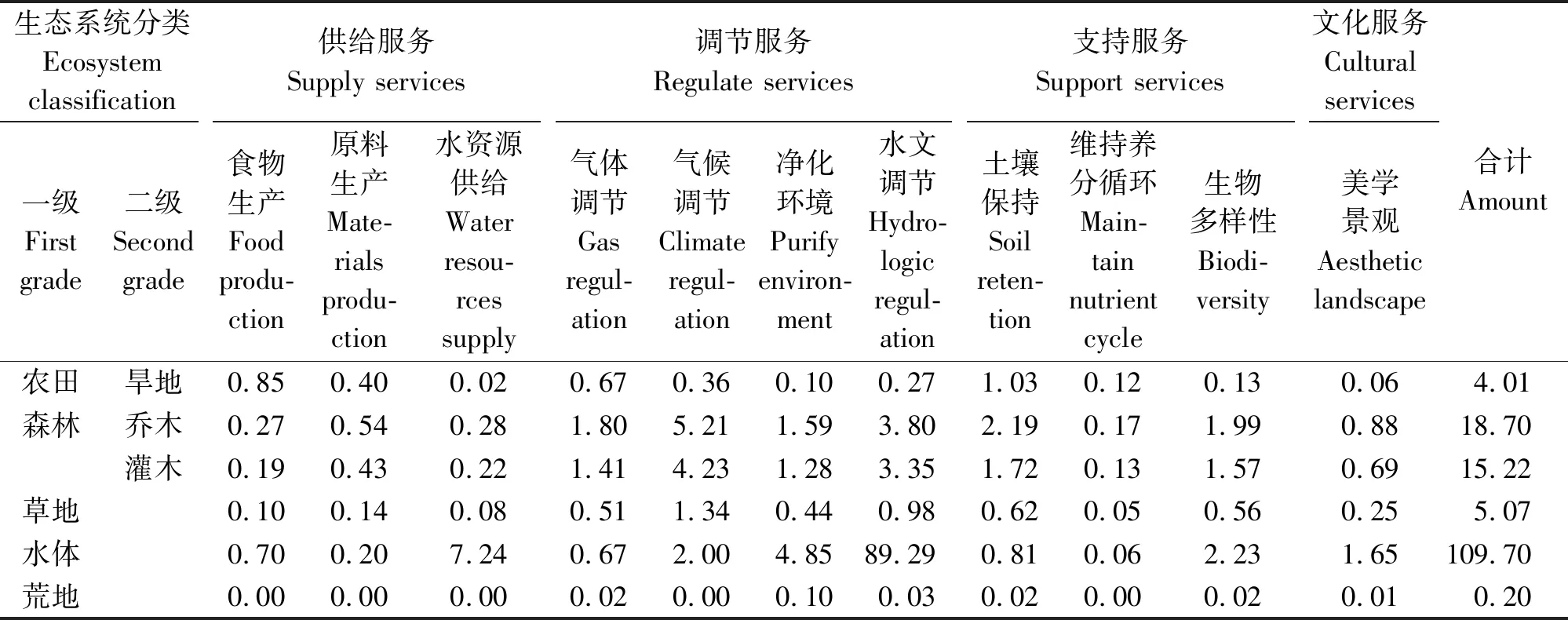

表4 兰州市单位面积生态系统服务价值基础当量因子Table 4 Basic equivalent factor of ecosystem service value per unit area in Lanzhou City

农田生态系统的粮食产量价值主要依据稻谷、小麦和玉米三大粮食主产物计算[32]。根据《全国农产品成本收益资料汇编2020》计算,2019年全国水稻、小麦、玉米三大粮食作物的平均单产是7 234.5 kg/hm2,粮食市场销售价格是2.188 8元/kg,算出2019年单位面积粮食市场产值是15 834.87元/hm2。再由中国统计年鉴2021可查得2019年和2020年农产品的价格指数分别是100.8和102.8,由此可以求出2020年全国三大粮食作物平均单位面积市场产值是16 149.06元/hm2,其市场产值的1/7是2 307.01 元,即2020年兰州市1个当量因子的生态服务价值是2 307.01元/hm2[33]。

通过ArcGIS软件对兰州市地表覆盖类型属性表进行提取和计算得到兰州市生态系统各类型面积如表5所示。

表5 兰州市各类型生态系统面积Table 5 Areas of various types of ecosystems in Lanzhou City

将兰州市生态系统服务价值基础当量、兰州市生态系统单位当量因子的生态服务价值、兰州市生态系统各类型面积三者连乘即可得到兰州市生态系统各类型服务价值。关于兰州市各类型生态系统服务功能价值的研究结果见表6。

表6 2020年兰州市各类型生态系统服务功能价值Table 6 Value of various types of ecosystem services in Lanzhou City in 2020 亿元

由表6可知,从生态系统服务功能价值的构成上看,气体调节、气候调节、水文调节、土壤保持及维持生物多样性是兰州市生态系统服务最主要的5项功能,其服务价值合计贡献率为77.74%;从生态系统分类上看,草地是兰州市各类生态系统中对服务功能价值贡献最大的,其贡献率为74.29%,远超其他生态系统贡献率。

2.5 生态承载力评价方法

生态敏感性评价得分与生态承载力呈负相关关系,而生态服务功能的评价得分则与生态承载力呈正相关关系,为计算研究区域内各栅格范围最大生态承载力,可根据生态系统服务功能和生态敏感性评价所得结果,经归一化处理,生态承载力集成应遵循的基本准则如下所示。

[生态承载力]=max([生态系统服务功能],[生态不敏感性])[34]

(1)

3 结果与分析

3.1 生态敏感性评价与分析

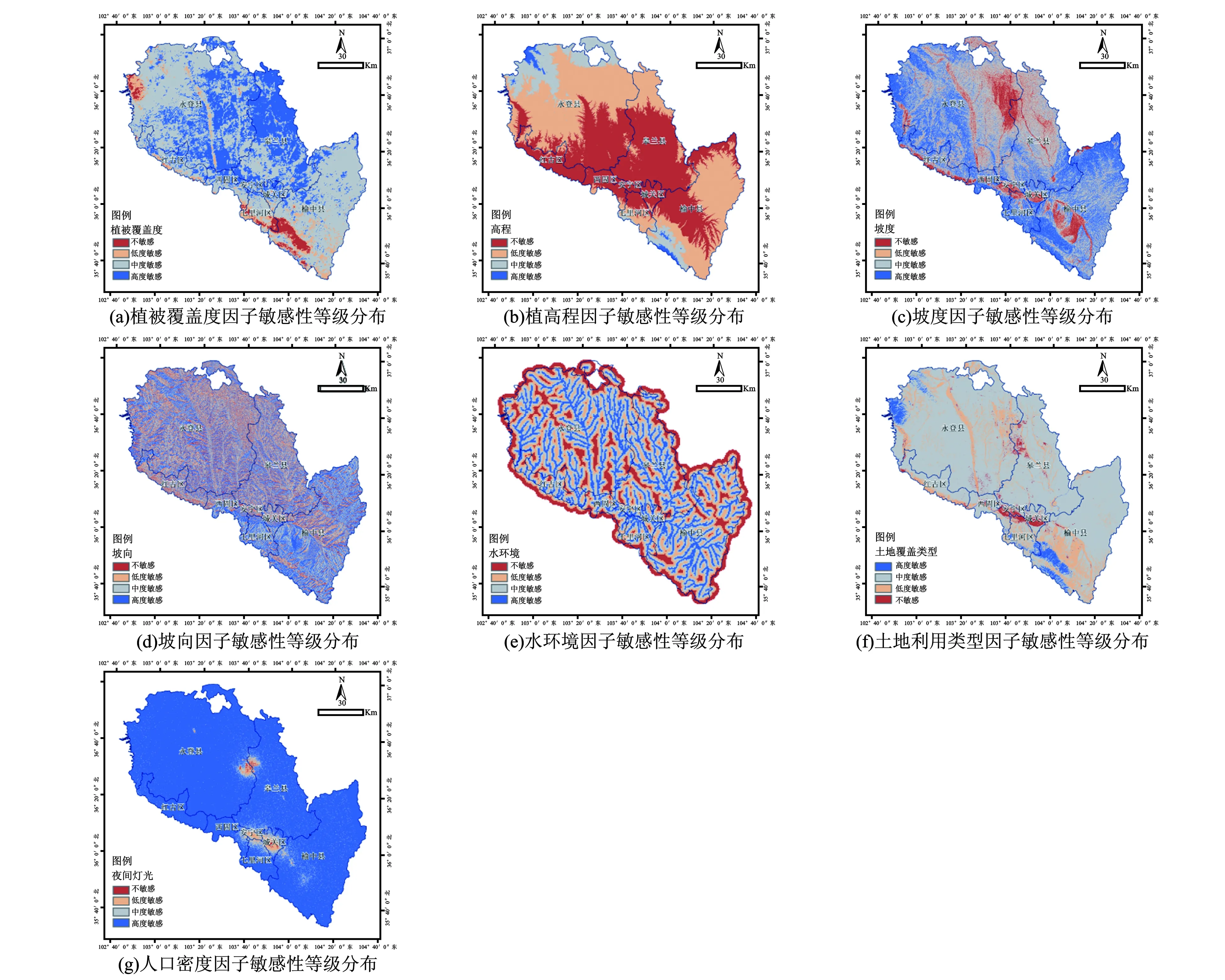

3.1.1 单因子敏感性评价与分析 按照前文构建的生态敏感性评价指标体系和分类标准,首先使用包含自然环境、人类活动两方面要素的7个评价因子和相关基础地理信息数据,对兰州市域空间范围进行单因子敏感性计算。而后应用Arc GIS软件对各类因子敏感性计算结果进行重分类,得到分类可视化结果,见图2。

图2 单因子敏感性等级分布(a-g)Figure 2 Distribution map of single factor sensitivity rank (a-g)

由图2可知,兰州市植被覆盖高度敏感区主要分布在皋兰县北部及永登县南部,同时,城镇及周边区域植被敏感度也较高。高程因子与敏感性呈正相关,兰州市为典型的狭长带状分布城市,南北两山生态敏感性明显高于中部城市建设区。坡度因子中、高度敏感区位于兰州市南山阴坡及北山阳坡,占全市总面积的78.2%。该地区更易受到土壤侵蚀,植被破坏后难以自主恢复,抗干扰能力较弱。水环境因子敏感性评价中,中、高度敏感区主要分布在黄河、湟水及庄浪河等河流2 km以下缓冲区范围内,占全市总面积的57.6%,低度敏感和不敏感区则主要分布在兰州市南北两山及丘陵地区。而基于兰州市的人口密度指数分布,不敏感区和低度敏感区包括中心主城区及兰州新区;中度敏感区主要集中于榆中县、永登县及主城区和兰州新区的边缘地区;高度敏感区则分布在山地、丘陵、林地等人迹罕至的区域。此外,不同地表覆盖类型对生态敏感性的影响程度也有所不同,其中建设用地(不透水)的生态系统结构相对稳定,而自然环境则更容易受到影响。

3.1.2 多因子生态环境敏感性综合评价与分析 通过计算和分析得到各单因子权重及空间分布数据后,采用加权叠加的方式对兰州市综合生态敏感性进行评价分析。依照上文得出的各项单因子权重对区域内各单项生态敏感性因子在Arc GIS软件中进行栅格计算,分类后得到关于兰州市综合生态敏感性等级分布的可视化研究结果,见图3、表7。

图3 综合生态敏感性等级分布Figure 3 Distribution map of comprehensive ecological sensitivity grades

表7 兰州市生态敏感性综合评价Table 7 Comprehensive evaluation results of ecological sensitivity in Lanzhou City

由图3、表7可知,兰州市中、低敏感区所占比重较大,主要分布于主城区、新区及其周边地区。分析其成因,主要由于兰州市地形较为复杂,河流支流密布于山脉、峡谷之中,且土壤质量不佳,致使各河流水系周围敏感程度较高,故整体生态敏感性由河流向山地呈现逐渐递减的趋势。从整个研究区域看,中、高程度敏感区域占全市总面积超过一半,整个研究区域总体呈现生态较敏感的状况,应积极采取针对性措施降低区域生态敏感程度,帮助改善兰州市自然生态环境。

3.2 生态系统服务功能价值评价与分析

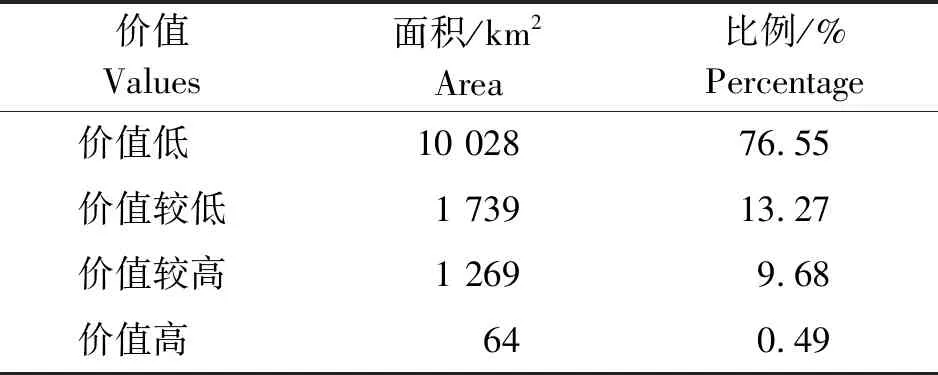

按照前文构建的生态系统服务价值指标体系,分别从地形因子、调节服务、支持服务和文化服务4个2级指标、11个3级指标对兰州市域范围内的空间生态服务价值进行栅格计算。而后采用自然断点法将各单项评价结果分为4个等级,由低到高依次为价值低、价值较低、价值较高、价值高并进行可视化,以便进行后续分析[35]。各项服务功能价值等级分布研究结果如图4—7所示。

图4 供给服务功能价值等级分布(a-c)Figure 4 Distribution map of supply service function value grades(a-c)

由图4可知,在供给服务方面,食物生产、原料生产、水资源供给价值高的区域均集中在林地和耕地,归一化植被指数较高的市域南北两侧,即榆中县南部、永登县等地,基本位于适宜进行农业生产的低密度人口地带,与基础地理数据相吻合。

由图5可知,在调节服务方面,总体上兰州市域提供的服务功能价值偏低。价值偏高区域依然集中在植被指数较高地区。值得注意的是,净化环境价值与其它3类价值间的空间分布格局差异较大。这与兰州市域范围内各类林草地类别及其空间分布及计算结果的分类方法有关。但由于净化环境价值在总体生态服务功能中的占比有限,对最终结果影响不大。

图5 调节服务功能价值等级分布(a-d)Figure 5 Distribution map of adjustment service function value grades (a-d)

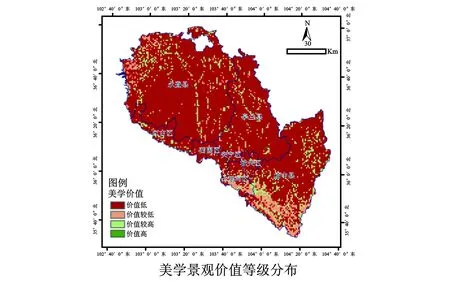

由图6可知,在支持服务功能价值方面,土壤保持、维持养分循环、生物多样性3类价值等级分布存在一定差异,这与用地分布和服务价值计算结果的自然断点法分类有关。由图7可知,文化服务功能价值等级整体较低,亦与植被覆盖类型和坡度有关,但由于文化服务功能在整体生态功能中所占的比重较低,故对最终总服务价值的影响较小。

图6 支持服务功能价值等级分布(a-c)Figure 6 Distribution map of support service function value grades (a-c)

图7 文化服务功能价值等级分布Figure 7 Distribution map of cultural service function value grades

在确定各评价单因子空间分布数据之后,采用叠加法对兰州市生态系统服务总价值进行评价分析。对区域内4大项11小项生态系统服务价值因子进行计算后,在Arc GIS 软件中将生态系统服务价值综合评价数据进行重分类,得到市域生态系统服务总价值计算结果见图8、表8。

图8 生态系统服务总价值等级分布Figure 8 Distribution map of the total value grades of ecosystem services

表8 生态系统服务总价值评价Table 8 Evaluation results of the total value of ecosystem services

由图8、表8可知,受制于相关自然条件及快速城市化的影响,在兰州市生态系统服务综合价值评价中,研究区域近90%面积为低或较低价值,高或较高价值地区生态系统服务价值主要来自于兴隆山森林公园及庄浪河两岸带状耕地的贡献,其余地区也有零散分布,但全市整体生态系统服务功能价值偏低。这也侧面印证兰州市整体生态系统稳定性处于较低水平,其生态安全面临着严峻挑战,亟需提出和施行相关措施以消除或降低人类活动对生态系统服务功能的负面影响,提升与恢复其生态系统服务功能。

4 空间规划策略探讨

4.1 兰州市生态承载力评价结果与分析

根据兰州市生态敏感性评价及兰州市生态系统服务价值2项评价结果,经归一化处理后,使用Arc GIS 软件依式 (1) 对数据进行重分类及可视化处理,将兰州市生态承载力评价结果划分为低、较低、较高、高4个等级。关于兰州市生态承载力评价的研究结果,如图9所示。

图9 兰州市生态承载力评价等级分布Figure 9 Distribution map of ecological carrying capacity evaluation grades in Lanzhou City

由图9可知,全市整体生态承载力中等偏低,呈现河流流域低、山地丘陵高的空间分布格局。在市域空间范围内,兰州生态承载力高的区域面积为1 876.74 km2,占比最小,仅为14.36%;承载力较高的区域面积为4 001.92 km2,占比30.62%,研究区全域均有一定分布;承载力较低的区域面积为4 399.07 km2,占比最大,为33.66%;承载力低的区域面积为2 789.77 km2,占比21.35%,多分布在河流水网周围。生态承载力中等以上的区域约占总面积的44.98%。

基于兰州市生态承载力的评价结果,从斑块尺度和区县单元2个方面对兰州市的国土空间开发提出策略。前者消除了行政区划对区域发展的限制,可帮助实现国土空间的精细化开发,有助于区域协调平衡的发展;而后者则更强调区域一体性,在大局把控、政策操控及落实能力等方面更具优势。两者之间存在一定的互补关系。

4.2 基于斑块尺度的兰州市国土空间开发策略

在国土空间开发策略提出上,首先进行斑块尺度的兰州市国土空间开发现状分析,在充分认识兰州市的自然条件以及存在问题和本次研究所得的生态承载力评价分析的基础上,在市域范围内选择生态承载力低(a)、生态承载力较低(b)、生态承载力较高(c)、生态承载力高(d)4类典型地区,有针对性地提出改善生态功能、促进生态建设、遏制生态恶化、优化生态状况的对策及建议。

图10 兰州市生态承载力空间分布问题及对策Figure 10 Problems and countermeasures of spatial distribution of ecological carrying capacity in Lanzhou City

(a)生态承载力低区域。在维护区域生态系统的工作中,保护生态承载力低的地区的生态环境尤为重要。该地区各种河流湖泊网络密集,但植被覆盖率低,抗人为干扰能力弱,极易受自然和人类活动的影响。主要位于黄河、湟水河、庄浪河、宛川河流经地区,遍布兰州市三县五区。以目前态势来看,需要加紧对受损区域的生态恢复,促进良性循环。

(b)生态承载力较低区域。生态承载力较低的区域是重要的生态缓冲区,是4个等级中占比最大的部分。由于该地区的生态较为脆弱,极易受到干扰,因此,应限制此地区的开发建设活动,先规划,后建设。避免过大的人为干扰,加强该地区生态环境的保护。

(c)生态承载力较高区域。此区域主要工作应是减少各种建设活动,保护自然生态环境。对区域产业结构和空间布局进行适当调整,优化农业布局,集中发展生态农业、生态旅游业等产业,降低资源消耗,以维护当地的生态安全。扩大南北两山生态保育区的建设规模,将自然条件较好的区域纳入生态保育区范围,禁止一切破坏生态环境的建设性活动。

(d)生态承载力高区域。承载力高的区域主要集中在南北两山植被覆盖较为丰富的地区,面积为1 876.74 km2,占全市面积的14.36%。可以通过控制生产生活规模、发展生态友好型产业等措施实现生态永续性的发展。强化生态保护,突出生态价值。打造南北两山生态屏障,以兰州市生态承载力评价值作为底线,优化底线,划定生态保护红线,优化生态空间布局。

4.3 基于区县单元尺度的兰州市国土空间开发策略

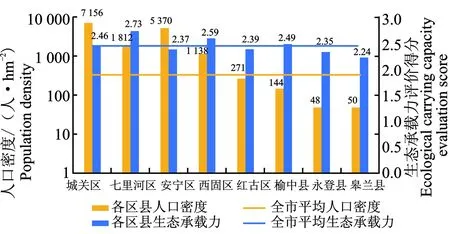

综合兰州市各行政区人口密度状况及前文生态承载力研究结果,从区县尺度提出空间开发对策。关于区县单元尺度的兰州市国土空间开发研究结果见图11、图12。

图11 2020年兰州市各区县生态承载力与人口密度Figure 11 Ecological carrying capacity and population density of districts and counties in Lanzhou City in 2020

图12 兰州市各区县国土开发分区对策Figure 12 Countermeasures for zoning of land development in each district and county in Lanzhou City

如图11、图12所示,由于地区的生态承载力与其人口有着密切的关系,本研究分别计算了兰州市各区县单元的平均生态承载力,按照兰州市生态承载力和人口密度与其各自均值的关系,将生态承载力低于全市平均水平、人口密度高于全市平均水平的地区规定为优先提升区[36];将生态承载力、人口密度均高(或低)于全市平均水平的区域规定为优化引导区;将生态承载力高于全市平均水平、人口密度低于全市平均水平的区域规定为保护控制区,综合上述相关研究,给出相应国土空间开发建议。

4.3.1 优先提升区的国土空间开发 安宁区在兰州市各区县中面积最小,但自2010年以来,安宁区常住人口从28.86万人激增至2020年的44.21万人,10年增长幅度高达53.19%,远高于兰州市的20.80%。这种情况下安宁区城市土地迅速扩张,加剧了该区域土地破碎化程度。因此,对于安宁区的国土空间开发应采取优先提升策略。一是要控制人口增长,严格落户制度,限制土地开发强度,促进人口与环境相协调;二是要加强对生态环境的保护力度,开展国土治理、退耕还林、植树造林等一系列措施,以提高生态系统的自我调节能力;三是要对国土空间进行严格的管控,划定并严格落实“三区三线”。

4.3.2 优化引导区的国土空间开发 对于优化引导区而言,城关区、七里河区及西固区人口密度远高于区县平均水平。作为兰州市中心城区,3区人口之和超过全市总人口半数,人口密度较大;其生态承载力得益于各项市政环境工程,则略高于全市平均水平。针对上述情况,笔者认为此区域应持续优化人口规模,调整产业布局及模式,并注意各项市政环境工程与人口和产业的协调性。

而红古区、永登县及皋兰县则相对特殊,人口密度较小,虽部分存在生态脆弱、承载力低于平均值的状况,但总体面临的生态压力不大。此区域内地势较为复杂,草地覆盖率较高,且生物、矿产资源较为丰富,具有进一步发展的潜力。但由于其复杂的地形以及流水的侵蚀,致使上述区域易发生水土流失。笔者认为,该区域应当以环境保护和国土治理为首要任务,通过相关政策的引导,优化土地结构,提升耕地质量,合理限制国土资源开发强度,使环境保护和适度开发并行。

4.3.3 保护控制区的国土空间开发 榆中县属于人口密度较小而生态承载能力较高的区域。作为兰州市东南部生态屏障,坐拥兴隆山国家级自然森林保护区,动植物资源丰富,具有涵养水源、防风固沙以及保持水土等重要功能。该区域应持续开展生态文明建设,发挥区域特色,发展生态农业、旅游等特色产业,结合2020年兰州市人民政府批准实施的 《榆中县城市总体规划(2020年修改)—中心城区(榆中生态创新城)规划)》,在不破坏生态环境的前提下,实现社会经济效益提升。

5 讨论与结论

综上,兰州市整体生态承载力水平中等偏低,各等级承载力区域空间分布较为均匀,且与同等级敏感性区域空间分布一致性较高,可推断兰州市生态承载力受自然环境因素影响较大。长期以石油化工等污染较重产业为主导的发展模式对生态环境、社会经济都产生了较大负面影响,限制了兰州市的发展。为实现可持续发展,需因地制宜,在资源利用、环境绿化、污染治理等方面持续进行优化改造,以加强生态环境的自我调节和恢复能力;同时严格控制地区人口、合理规划用地、调整产业结构,缓解各项人类活动为生态环境带来的压力。

相比以往研究,本研究选择西北地区经济发展与生态环境矛盾较突出的省会城市兰州为研究对象,创新性地使用了生态敏感性及生态系统服务功能价值2项重要指标相结合的方法,从生态系统本身的敏感性(接受度)和服务价值(贡献度)考虑,更精准和细致地评价生态承载力。此外,除提供评价结果的可视化,在策略提出时注重落位于国土空间,以求更好地服务空间规划和区域发展,从而为类似地区的国土空间“双评价”提供方法和路径参考。然而,由于数据获取、统计口径等客观条件所限,在数据动态变化及规划预测效率方面依然存在一些不足,有待今后的研究继续探索。