全球产业链重构下东盟成为我国出口一大亮点

沈建光 朱太辉 姜传钺

近年来,全球产业链在国家、区域和全球层面呈现日渐割裂的圈层化格局,本土化、区域化、逆全球化趋势明显,全球产业链面临重构,这对各个国家特别是作为全球制造业中心的我国造成较大影响。在此背景下,伴随东南亚新兴经济体走出疫情、明显复苏,市场对东南亚替代我国出口以及产业链外迁的担忧再度升温。

但事实上,在全球产业链重构的背景下,东盟不仅成为我国出口的重要支撑而且还积极承接国内产业链转移,带动我国贸易结构升级。此外,近年来双方贸易合作基础不断巩固,仍有广阔发展空间。展望未来,通过加大区域一体化合作、推进基础设施联通、深化对外开放,进一步加强与东盟之间的经贸合作,将是我国经济高质量发展的重要选择。

一、出口下行主要由于全球经济放缓,东盟支撑作用凸显

疫情后我国“保市场主体”的政策取向和美欧实施现代货币理论(MMT)刺激需求的政策取向形成互补,带动我国出口持续高增,成为疫后经济增长的重要支撑。2021年,我国出口同比增长29.6%,占全球出口的份额更是突破15.0%。2022年前三季度,我国出口同比增速保持在12.5%,净出口对国内生产总值(GDP)增速的贡献率达到32.0%。

但2022年四季度开始,我国出口总额同比下降。2022年10月,出口同比增速降至-0.3%、为年内首度转负;11—12月出口增速进一步降至-9.0%和-9.9%,创2020年3月以来新低。分国别看,12月我国对美国出口降幅达到19.5%,对欧盟出口降幅扩大至17.5%,对日本出口也下降3.3%。2022年四季度,净出口对GDP当季同比的贡献率由正转负(-42.0%),创2015年以来最大降幅(见图1)。

图1 2021年12月—2022年12月我国出口金额当月同比

出口下行主要由于美欧经济“滞胀”,而非东南亚出口替代。现代货币理论实践终究没有逃过通胀“致命伤”,美欧通胀居高不下。2023年1月,美国和欧洲核心消费价格指数(CPI)同比仍在5.0%以上,通胀放缓进程并非一帆风顺。为抑制高通胀,2022年3月以来美联储已经累计加息450个基点,去年7月以来欧央行也累计加息300个基点。持续大幅加息对美欧经济的滞后冲击不断显现,经济形势正在从“滞胀”滑向衰退。根据今年1月国际货币基金组织(IMF)《世界经济展望》,预计2023年美国经济增速将从2022年的2.0%降至1.4%,欧元区将从2022年的3.5%大幅下降至0.7%。

伴随美欧进口需求下降,东南亚国家出口也遭受较大冲击。2022年11月越南出口增速快速转负,12月和今年1月出口降幅扩大至14%左右;2022年年底,菲律宾、泰国、马来西亚等东南亚国家出口增速同步回落。这意味着,美欧经济“滞胀”是我国出口下行的主要原因,而非东南亚出口挤占。

不仅如此,东盟对我国出口的支撑作用日益凸显。2010年以来,东盟占我国出口份额快速提升,从2010年的8.8%到2015年的12.2%,再到2022年的15.8%,目前已经超越欧盟成为我国出口第二大目的地,仅次于美国。2022年,我国对东盟出口增速为17.7%,远高于整体出口增速(7.0%),东盟也成为我国出口的主要拉动力。据测算,2022年东盟出口对我国整体出口增速的贡献率高达35.4%。2022年四季度,尽管对东盟出口增速有所回落,但截至12月仍保持在7.5%,明显超过美国、欧元区、日本等主要贸易伙伴(见图2)。

图2 2022年我国出口金额同比

究其原因,东南亚经济强劲增长和双方产业结构互补是重要因素。一方面,相比美欧等发达经济体,2023年东南亚国家经济增长延续强劲势头,支撑进口需求。IMF《世界经济展望》预计,2023年越南经济增速高达6.2%,在全球经济体中名列前茅;菲律宾、印尼、马来西亚、泰国的经济增速也分别达到5.0%、4.8%、4.4%和3.7%(见表1)。

表1 世界主要经济体2023年GDP增速预测 单位:%

另一方面,我国有着完备的产业链体系,是全球制造业中心,并且拥有全球最大的消费市场。相比之下,东南亚具备低成本劳动力和资源,是全球产业转移承接地和新兴制造业基地,但工业基础和配套设施相对薄弱。因此,双方产业结构存在天然的协同性和互补性。

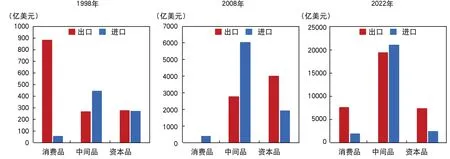

二、东盟承接国内产业链转移,带动贸易结构升级

伴随全球化浪潮,我国产业深度融入全球价值链,占全球制造业附加值近30%。与此同时,贸易格局也从消费品加工出口为主转变为出口中间品和消费品、进口中间品并举,在全球价值链的地位逐渐向中上游迁移。根据联合国广泛经济分类(BEC)口径,我们对我国1998—2022年期间的贸易结构变化进行了测算:出口层面,从占各国进口的比重来看,海外对我国资本品出口的依赖已经接近甚至超过消费品;进口层面,2022年我国中间品进口达2.1万亿美元,是资本品(2369亿美元)和消费品(1875亿美元)进口总和的五倍。而我国在全球产业链地位抬升的背后,东盟是不可忽视的推动力量(见图3)。

图3 1998-2021年间我国贸易结构变化测算

东盟成为我国第一大贸易伙伴,双边贸易逆势发展。2018年,东盟还是我国的第三大贸易伙伴;2019—2020年,东盟连续超过美国和欧盟成为我国的第一大贸易伙伴;2022年,东盟占我国进出口贸易份额进一步提升至15.5%,巩固了第一大贸易伙伴地位。东盟积极承接国内产业链转移引发的直接投资和资本品、中间品出口是推动我国与东盟贸易的长期主导力量,这也带动了国内贸易结构转型升级(见图4)。

图4 1995-2021年我国进出口贸易份额

成本上升和中美贸易摩擦加速中资企业布局东南亚。2017年之前,我国人力等要素成本上升以及环保监管趋严,促使一些劳动密集型产业链外迁。2017年后,中美经贸摩擦层层加码,为避免美国高额关税和分散产业链风险,外迁进一步加速。其中,越南、印尼、菲律宾、柬埔寨除拥有东盟成员享受的低关税外(越南还与欧盟单独签署了自贸协定),还具有劳动力资源丰富、成本低廉、为外商投资提供税收优惠等优势,对中资企业生产外迁具有很强吸引力。举例来看,在美国箱包的进口份额中,我国从2015年的65%降至2021年的30%以下,同期东盟的份额则由14%提升至近33%,六年翻了一倍以上。

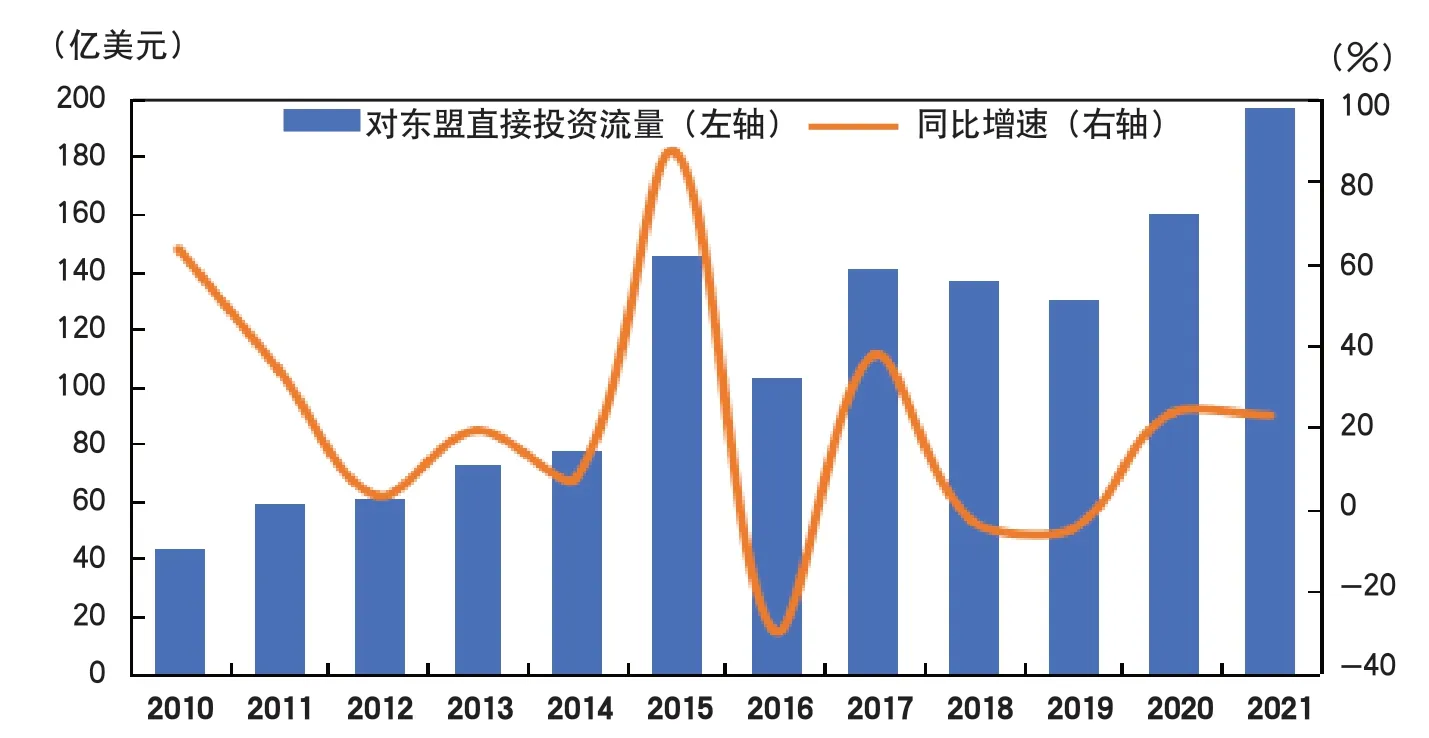

与中资企业布局东南亚相对应的是,我国对东盟的直接投资显著上升。商务部数据显示,2021年我国对东盟的直接投资高达197亿美元,同比增速超过20%。其中,对新加坡的直接投资达到84.1亿美元,同比增长42%;对印尼直接投资升至43.7亿美元,同比大幅增长99%;对越南直接投资为22.1亿美元,同比增长18%,连续四年高速增长;此外,对泰国、马来西亚、老挝的直接投资也在12亿—15亿美元。分行业看,2021年对东盟的直接投资中,制造业占比达到44%,批发和零售业(16%)、租赁和商务服务业(11%)紧随其后(见图5)。

图5 2010-2021年我国对东盟直接投资流量

东盟自华进口机械设备和中间品,驱动我国价值链地位向高端升级。东南亚国家大部分工业基础和配套设施薄弱,外商投资带动厂房建造和机器采购上升,对机械设备的进口需求大增。近年来,印尼、越南、菲律宾和柬埔寨自我国机械进口大幅上升,印尼、越南已经超过传统机械进口大国新加坡、泰国和马来西亚,成为我国机械出口在东盟的前两大目的地。同时,东盟国家自华中间品进口需求也显著上升。这推动了我国出口结构从消费品主导向中间品、资本品出口跃升。

以纺织服装产业为例,2014年我国服装出口占全球出口的比例为40.0%,此后逐渐回落,2021年降至35.7%;而印度、印尼、孟加拉国、柬埔寨、土耳其、越南承接了相关产业链的转移。不过,我国纺织服装在全球贸易中的占比下降,主要体现在低附加值、劳动密集型产品,即服装。在行业中上游,我国化纤、面料自给能力提升,纺织机械等资本品出口也在显著上升。比如,随着技术密集度上升和研发强度的提高,我国的纺织机械已经跻身世界第一梯队,占全球织机的贸易比例从2000年的1.9%上升至2018年的26.9%,超过德国、日本等传统出口国(见图6)。

图6 我国纺织机械出口情况(按贸易伙伴)

再比如,2019年,越南对华纺织服装类出口金额41亿美元,其中57%是棉花等天然纤维,31%是服装;自华进口115亿美元,主要集中在化纤、服装面料、纺织机械。从产业链角度看,越南向我国出口棉花等初级产品,从我国进口技术密集的化纤、面料和资本密集的纺织机械,再将劳动密集的服装出口给我国和其他国家。这表明,我国纺织产业价值链正逐步走向高端。

综上所述,受逆全球化、中美贸易摩擦、国内成本偏高等因素影响,我国包括纺织服装业在内的劳动密集型产业出现向东盟国家转移的势头,引发高度关注。实际上,应辩证看待这一问题,我国与东盟逐渐形成了“东盟向中国出口初级品、从中国进口机械设备(资本密集型)和中间品(技术密集型)、再将消费品(劳动密集型)出口给我国和其他国家”的互利共赢模式。东盟积极承接国内产业链转移,背后是双方产业互补关系加强,并有助于我国进出口产业向全球价值链中上游迁移,带动贸易结构升级。

三、长期看,中国—东盟贸易合作基础不断巩固

近年来,我国与东盟的贸易合作基础进一步夯实,主要体现在制度保障、金融合作、基础设施联通三个方面。

(一)《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)为我国与东盟双边贸易提供了制度保障

2022年1月,由东盟十国发起,中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰参与制定的RCEP已经正式生效。截至当前,在15个成员国中,除菲律宾外的其他成员均已实施这一协定。在此基础上,我国与东盟的经贸关系实现了前所未有的发展。

RCEP填补了中国—东盟自由贸易区等现有区域贸易规则和合作机制的缺失。随着逆全球化思潮涌现以及全球经济动荡加剧,原先的规则制度无法对各国投资政策、关税减免、产业补贴、原产地规则等进行有效约束,许多国家产生了修订贸易规则的诉求。而RCEP在货物贸易、服务贸易、投资等领域都建立了全面的市场准入承诺,形成了对成员国的硬性约束,有助于推动各成员国的市场开放与生产要素流通,增强区域产业链的稳定性和安全性。除此之外,RCEP将重点产业发展和贸易、投资自由化便利化规则结合,不仅为构建区域内统一大市场提供了更高水平的制度保障,也为我国商品出口开拓了更加广阔的市场。

(二)金融合作推动中国—东盟双边联系日益紧密

我国与东盟的贸易增长驱动了双边金融合作,特别是货币合作。目前,中国与东盟国家开展货币合作的方式包括签署双边本币互换协议、本币结算协议以及外汇直接交易等,货币合作框架覆盖从顶层机制到基础设施的诸多方面。截至2022年4月,中国已经与老挝、柬埔寨、印度尼西亚三个东盟国家签订了本币结算协议;与老挝、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、泰国五国签订了双边本币互换协议。人民币对新加坡新元、柬埔寨瑞尔、泰国泰铢、马来西亚林吉特四种货币实现了外汇直接交易,对老挝基普、越南盾实现了区域挂牌交易,并且在新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾四国建立了人民币清算安排。另外,我国与东盟金融市场的合作也逐步深化。2021年12月,我国与新加坡就推进债券市场交易型开放式指数基金(ETF)产品互联互通签署谅解备忘录,促进我国债券ETF产品在东盟市场的发行。

除此之外,尽管RCEP协定涉及金融合作的内容不多,但其对贸易与投资便利化的推动将间接促进金融合作全方位的发展。接下来,我国和东盟将加快推进双边本币互换协议和数字货币桥项目。

(三)基础设施联通为我国—东盟合作发展创造了共赢机会

我国协助东南亚国家弥补基础设施短板,特别是铁路和电网建设。铁路方面,2021年12月,中老铁路正式开通,连接我国昆明和老挝首都万象。截至2022年12月初,中老铁路累计运输货物1120万吨,发送旅客850万人次,开行跨境货物列车3000列,跨境运输货值超130亿元人民币。2022年11月二十国集团(G20)峰会期间,我国和印尼合作建设的雅万高铁试验运行圆满成功,预计在2023年6月正式通车运营。此外,中泰铁路也进入全面建设阶段,预计将于2027年竣工,建成后将与中老铁路相互连接。此前越南领导人访华后提出,越南将修改国内的铁路建设标准,与中国铁路接轨;马来西亚交通部长也提出推进到中国和新加坡的铁路项目。

电网方面,我国与东盟的联通也在不断加强,国内代表性的发电和电网集团已在东南亚地区投资众多电力项目,包括柬埔寨、马来西亚、越南、老挝和缅甸的水电项目,印度尼西亚、越南和新加坡的热电项目等。2019年初,“一带一路”重点项目、我国主导兴建的柬埔寨最大水力发电工程——桑河二级水电站正式投产,不仅极大缓解了当地电力供应不足的状况,也为我国参与东南亚国家电力的互联互通积累了成功经验。基础设施的联通不仅有助于我国与东南亚地区增进联系,还可以打破东南亚地区发展瓶颈,推动双边贸易基础的巩固。

四、深化中国—东盟经贸合作的政策建议

党的二十大报告指出,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,着力推动高质量发展。习近平总书记在第五届中国国际进口博览会开幕式上的致辞中明确提出,要“以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福”。

总体来看,目前东南亚并不具备撼动我国“世界工厂”地位的能力,其快速崛起对我国产业链而言既是竞争、更是互补。事实上,全球产业链重构下,东盟不仅成为我国出口的重要支撑,而且还积极承接国内产业链转移,带动我国贸易结构升级。此外,近年双方贸易合作基础不断巩固,仍有巨大发展空间。展望未来,深化中国—东盟经贸合作可以聚焦以下三方面:

(一)继续加大区域一体化合作

加快推进亚太地区的区域一体化,如对2018年签署的全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)保持开放态度,进一步发挥区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)作用,加快与西亚的自由贸易协定谈判,加强东亚、东南亚、西亚、大洋洲经济体的贸易联动,促进产业融合和集聚发展。

(二)持续推进基础设施的互联互通

2022年11月,中越发布《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》,提出双方将开展基础设施建设与互联互通合作;同月,我国和东盟在柬埔寨发表《关于加强中国—东盟共同的可持续发展联合声明》,强调基础设施建设等方面的合作。接下来还要持续推进基础设施的互联互通,为我国与东盟多领域、全方位协作奠定基础。

(三)坚持对外开放,改善营商环境,减少对外资和民营企业的准入限制

实际上,近年来产业链外迁的风险一直存在,但我国通过一系列改革开放措施,逆势吸引了大量外资。接下来,进一步扩大开放、增加政策透明度、加强对知识产权保护、加大金融开放确有必要。这将有助于吸引投资,赢得更多跨国企业的合作,为应对逆全球化争取更广泛的支持。