中华文化认同在辽金元竹纹饰中体现研究

李婧杰(赤峰学院 美术学院,内蒙古 赤峰 024000)

中华民族多元一体的格局是各民族凝聚而成的中华民族共同体,对应的是各民族凝聚的中华民族共同体的文化认同。辽金元时期各民族政权与过往的汉族政权历史自觉地联系在一起,超越了单纯的政治策略考量,提升到了文化选择的高度,这是中国历史逐步走向统一、各民族走向融合的重要影响因素之一[1]。纹饰是文化交流的结晶,既可以体现厚重的历史文化传承,又反映其受到外来社会文化影响,留下了文化交流传播的印记,形成了多元一体的面貌。

契丹、女真、蒙古建立的辽金元政权,正处于历史上民族大融合大发展时期,其不但具有特殊的纹饰艺术,还通过与中原地区的政治经济文化的频繁交流,将中原的纹饰带到辽金元地区,并在日常器物上加以使用。纹饰的使用体现的不只是共同审美,也包含着对中原中华文化的认可。

一、吸纳融合————辽金元兼容并蓄中原文化描摹应用竹纹

辽金元时期,统治阶层学习中原王朝治理国家的方法、吸收中原儒释道的文化。辽采取南北分治,金元吸纳中原文化,催化了北方民族的汉化,北方民族不断融入中原地区,而中原汉族也随着移民、农耕、贸易等情况,不断汇合长城内外的农牧两大体系,形成了中华民族融合的实体,为后续形成大一统的局面奠定了基础。

辽代较早的竹子图像是内蒙古宝山辽墓2号墓石房南壁出土的以“苏若兰织锦迥文图”为蓝本绘成的壁画《寄锦图》。《金史》中记录海陵王完颜亮“尝作墨戏,多喜画方竹”[2],重视绘画的政治功用。海陵王“见江南衣冠文物,朝仪位著二慕之”[3],他提倡汉文化,极大地影响了政治制度的发展。元仁宗崇尚儒学,他曾令李行将竹子画在宫殿的墙壁上,并加以欣赏[4]。

宋辽金元时期竹纹饰的器物主要有以下几类:(1)发饰,包括巾环、钗头、节配等;(2)日用器,包括壶、瓶和杯等;(3)与祭祀有关的陶质魂瓶,材质有玉器、金器、铜、陶瓷等。这些竹纹饰中有竹节、竹竿和带有竹叶的竹子整体,三个表现类型分别是写实型、象征型和意象型。

(一)写实型(表1)

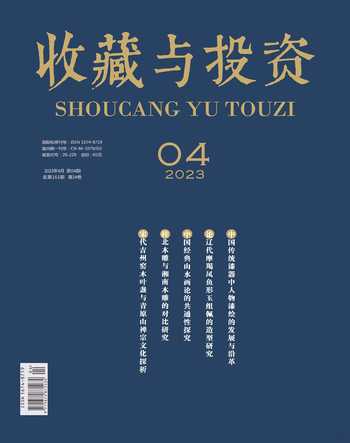

表1 写实型竹纹

写实型主要体现在饰品和筒灯上,特征是随着器物的形态,竹竿环、节内与箨环部位注重写实,与植物竹子的结构形态表现高度一致,通过表1中的文物可以看到竹纹饰涵盖了节和节间的形象。节间统一是两头相对鼓起,中间纤细的结构。节的部分十分逼真,使用的是压凹线方法,在工艺上有两种表现:第一种是在锥、环和灯等器物上使用单线划刻,第二种是在节佩器物中使用两条线划刻表现竹节的杆环和箨环部位。

(二)象征型(表2)

象征型主要出现在玉配饰、瓷器罐瓶颈或壶把、金属制罐瓶颈和钗头上。从材料来看,陶瓷器较多,竹纹出现的位置会影响表现手法。陶瓷材料不像金属材料那样能刻画得十分写实,只使用了节间及节的部位作为主要表现元素,而节部鼓起突出表现竹子的特征,展现了写意的竹节形态。北宋定窑白釉刻莲花瓣龙首净瓶(表2——1)将局部突出变大,仿竹子的造型。辽白釉竹节柄龙首鎏金链执壶2——3和辽三彩石榴形吸杯(表2——4),其上竹纹更加接近竹子的真实形态。白釉竹节柄龙首鎏金链执壶的竹纹饰表现为竹节部位凸出,采用三道划痕线表现竹秆环、节内与箨环。三彩石榴形吸杯在壶嘴部位也同样采用三道划痕线。元代的竹纹钗节部比较粗大,所以只用一条划痕表现节内特征。

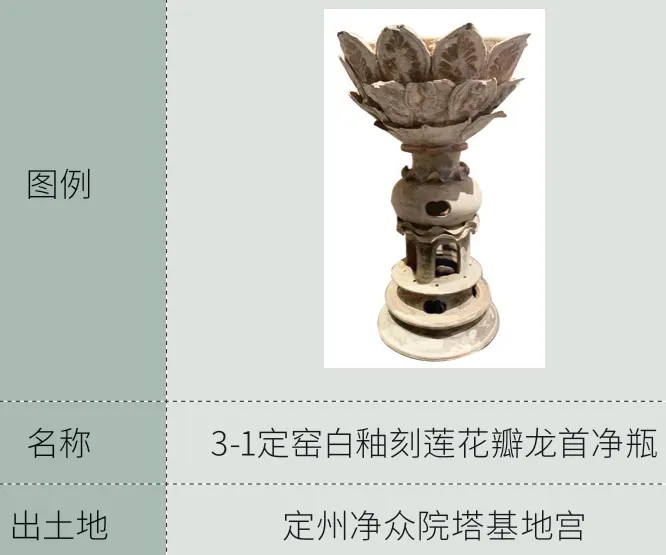

(三)意象型(表3)

辽金时期在山西大同地区出土的一类魂瓶器,魂瓶底座的造型采用类似竹节造型构成升级的节饰表现(表3——1)。这个类型已经不是前两种所要指向的,而是心象艺术[5],是人心营构之象。这个类型的节造型是借助竹子的外在生长形态来表达人心灵的某种特殊感受以及特定的追求,仿竹节外观,满足人希望死后灵魂能够升天的愿望。通过观察这些魂器并结合文献分析可知,当时辽主要采用火葬的方式,通过魂器的造型表现一级级升向天国的愿望。

表2 象征型竹纹

表3 意象型

二、海纳气度————竹纹作为丰沛的中华文明精神标识能指和所指

竹子在中国有着悠久的使用和装饰历史,其所“能指”和“所指”包含的范围十分广泛。竹子在功能和思想品格等多个方面都体现了中国人生活需求与精神诉求形成的过程。

首先是功能方面,为便于抓握,人们在设计一些器物的筒状防滑结构时会模拟竹节的凸起形态,像表2中的陶器颈部就使用了仿生设计理念。笔者通过研究发现,辽代以(表2——5)为代表的凤首瓶类型器设计是为了方便抓握,在瓶颈处固定使用了竹节形纹路。

其次是思想品格方面,竹子在古代文人心中有气节之意,其隐喻的一是民族气节,二是品行高洁,取其高洁品格之意,与表1中的饰品寓意相近。

最后是精神方面,人类在发展的过程中一直都有升天的追求,向上生长的高物一直是艺术表现的恒久主题,竹子的生长特点正好符合这个喜好。魂瓶使用了竹纹饰,如有特定功能的舍利瓶(表2——2)或铜灯(表1——1)等都符合这个意蕴能指。

三、和合共生————辽金元对竹纹品格内涵的认同

(一)与中华文化交流交融后辽金元纹饰的流变特点

该时期竹纹饰的外在表现是造型手法简洁,与实用相结合。在现有的辽金元物质遗存中,竹纹饰有着自身的特色:一是竹的造型质朴,使用写实的手法表现竹竿环、节内与箨环部位结构。二是结合器物的使用功能,在提、拿的构件部位使用较多,为当代仿生设计提供了较好的范本。三是一些金属、陶瓷等造型结构部位多使用竹节,在器物表面绘制时则多是将竹子的叶子和杆作为表现主题,偏向绘画的表达形式。

(二)辽金元竹纹饰深受中华文化的影响

对纹饰造型的形成因素进行探究,有助于挖掘该民族的文化底蕴和审美内涵。在器物绘制上形成范式的鸟类和竹子组合纹饰出现在宋时花鸟画中并成为主流前后,巴林左旗前进村西山地辽墓的壁画上也有了竹子图案屏风。随后竹纹饰流行于金代,上承北宋的审美雅趣,受喜爱书画的金章宗影响,可以看到“上有所好,下必甚焉”。后来辽金的巾环上也出现了竹纹。元时期较为流行素竹,甚至影响了明清的竹子装饰风格。竹纹饰在辽金元三朝呈现的是较前朝竹纹不同的风貌,表现出更加杂糅的文化交融性,既包含了中原地区人们对竹的喜爱,又受宗教的精神需求影响。

(三)竹纹在交流交融过程中形成了文化认同

1.纹饰可以反映不同朝代的社会风貌

通过纹饰我们可以看到不同朝代的社会风貌,同时纹饰也受当时的政治因素影响[1]。也就是说,统治者为了维系自身政治体制的核心宗法制传播[3],会利用纹饰艺术的能指功能,与本朝的他族进行对话沟通。他们从日常生活使用的纹饰入手,让本族人逐步接受他族的先进文化并革新思想。金元两朝的皇帝对竹子所指的君子风范着迷,向下传导,文人骚客以及平民百姓也十分喜爱竹纹。在这个过程中,政治因素引导了竹纹饰的推广使用。

2.纹饰是某一时期精神思想物化的一种表现形态

竹子是文化精神的物化表现。特定地域和时代精神赋予的具体视觉元素,可以传递人们的精神思考,是质与文的高度统一,反映了内在本质和精神及精神之外的高度和谐统一,彰显了尽善尽美的君子风范。辽金元时期的竹纹饰从最初的金银器、绘画、陶瓷的简单表达到金元时期多种器物的出现使用,应用于人们生活用品的装饰,可见竹纹饰所代表的人文精神由辽金到元逐步深入人心。

3.影响纹饰的宗教因素也是其最为隐秘的一个方面。

宗教的仪轨是某一时期民族自身文化的一种象征,纹饰造型要与其相匹配,同时可以体现其威严和神圣。辽金元时期从宗教仪式仪轨上使用的器物,再到魂器的造型,充分表明竹元素在人的信仰方面发挥着重要作用。竹节形器,展现了文化交融的过程,文化的认同也由此自然发生并得以呈现。

四、总结

辽金元时期,不同类型的竹纹饰体现了迥然不同的文化交融路径及特色,蕴含着辽金元时北方民族对中原中华文化的认同。通过对竹纹饰能指的分析,我们可以发现中华文化符号对于增强中华文明传播力影响力有着十分重要的作用。坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,通过微观的研究可以丰富中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事,传播中国声音。深化文明交流互鉴,推动中华文化更好地走向世界。