浙江省丽水地区碳青霉烯类耐药肠杆菌目细菌多黏菌素耐药性及mcr-1基因背景分析*

游星兰,赵赟安,赵芯米,丁卉,陈雪峰,赵志钢

(1.丽水市中心医院检验科,浙江丽水 323000;2.丽水市莲都区人民医院检验科,浙江丽水323000)

多黏菌素是具有亲脂性脂肪酰基侧链的阳离子多肽抗菌药物,对革兰阴性杆菌具有杀伤活性。目前临床上使用较多的是多黏菌素B和E两类,但由于存在较为明显的肾脏毒性和神经毒性[1],临床应用受到限制。在过去的20年间,多重耐药革兰阴性杆菌的出现严重威胁了人们的生命健康,其中又以碳青霉烯类耐药肠杆菌目细菌(carbapenem resistant Enterobacteriacae, CRE)为代表。研究表明,感染CRE的住院患者的死亡率高达30%以上[2-4],从而导致多黏菌素(B和E)再次被用作没有更好治疗选择的CRE感染患者的“挽救”疗法[5]。然而随着此类抗菌药物的不断使用,在CRE中对多黏菌素耐药的菌株也随之出现。细菌对多黏菌素的抗性可以在可移动的遗传元件(如具有mcr基因的质粒)上编码。据报道,已鉴定出mcr基因的9个变体mcr-1~mcr-9[6]。其中,mcr-1所介导的可转移性多黏菌素抗性最为普遍,目前已在欧洲、亚洲、美洲和非洲等多个地区被发现[7-9]。为此本研究选择丽水市中心医院分离出的CRE菌株进行筛选,分析多黏菌素耐药情况以及mcr-1基因的周围结构特征,以了解其流行趋势,为进一步研究提供依据。

1 材料和方法

1.1菌株来源 收集2010年1月—2018年12月丽水市中心医院分离的无重复CRE菌株。CRE菌株为由Vitek 2 Compact全自动细菌鉴定和药敏分析仪(AST-GN13卡)检测美罗培南最低抑菌浓度(minimum inhibitory concentration, MIC)≥4 μg/mL或厄他培南≥2 μg/mL的菌株。选取微量肉汤稀释法(温州康泰公司试剂)检测多黏菌素B MIC ≥4 μg/mL的菌株,根据PCR SuperMix试剂盒说明书(北京全式金生物技术有限公司)设置PCR体系和反应参数,采用引物(mcr-1-F:5′-CGGTCAGTCCGTTTGTTC-3′;mcr-1-R:5′-CTTGGTCGGTCTGTAGGG-3′)[10]扩增mcr-1基因,并采用引物(NDM-F:5′-GGTTTGGCGATCTGGTTTTC-3′;NDM-R:5′-CGGAATGGCTCATCACGATC-3′)[11]扩增blaNDM基因。PCR扩增阳性产物由擎科生物公司用3730xl测序仪进行Sanger法测序,测序结果与GenBank的原序列进行比对确认,将mcr-1阳性菌株纳入本次研究。

1.2仪器和试剂 Vitek 2 Compact全自动细菌鉴定和药敏分析仪、AST-GN13卡、全自动快速微生物质谱检测仪(法国生物梅里埃公司);PTC-200型扩增仪(美国伯乐公司);PCR反应相关试剂、小量质粒抽提试剂盒(EP101)(北京全式金生物技术有限公司),引物由上海华津生物科技公司合成;肠杆菌科细菌药敏板(微量肉汤稀释法,温州康泰生物科技有限公司)。质控菌株大肠埃希菌ATCC 25922购自国家卫生健康委临床检验中心。

1.3菌种鉴定和药敏检测 按照《临床检验标准操作规程》及仪器说明书,用全自动快速微生物质谱检测仪鉴定所有菌株。采用肠杆菌科细菌药敏板检测收集菌株对临床常用抗菌药物、多黏菌素和替加环素的MIC值。根据MIC判断抗菌药物对细菌的抗菌活性,采用美国临床和实验室标准协会(Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI)标准(2021年,M100第31版)判断折点。多黏菌素的结果根据欧洲抗微生物药物敏感试验委员会(EUCAST)推荐的肠杆菌科细菌的稀释法折点进行判读,MIC≤2 μg/mL判为敏感,MIC≥4 μg/mL判为耐药。

1.4多位点序列分型(multilocus sequence typing, MLST) 用PCR方法扩增多黏菌素耐药的肺炎克雷伯菌(rpoB、gapA、mhd、pgi、phoE、infB、tonB)和大肠埃希菌(adk、fumC、gyrB、icd、mdh、purA、recA)各自7个管家基因,引物序列和PCR扩增条件见参考文献[12-13],引物由上海华津生物科技公司合成。PCR扩增产物送擎科生物公司测序,结果在网站(https://bigsdb.pasteur.fr/cgi-bin/bigsdb/bigsdb.pl?db=pubmlst_klebsiella_seqdef&page=batchSequenceQuery;https://pubmlst.org/bigsdb?db=pubmlst_escherichia_seqdef&page=batchSequenceQuery)比对确定菌株的ST型。

1.5细菌接合/转化试验 利用转化或接合作用将耐药质粒导入大肠埃希菌受体菌。转化试验:首先以小量质粒抽提试剂盒(EP101)提取各菌株的耐药质粒,并以热激法转化至感受态细胞(Transl-T1),最后用2 μg/mL多黏菌素B平板筛选转化株。接合试验:以大肠埃希菌(J53)为受体菌,首先将供体菌和受体菌分别接种于5 mL LB液体培养基,37 ℃、280 r/min摇床培养4 h;然后吸取50 μL供体菌和200 μL受体菌于1 mL新鲜LB培养液中,35 ℃温育过夜;吸取100 μL菌悬液均匀涂布至含多黏菌素(2 μg/mL)和叠氮钠(150 μg/mL)培养基中筛选接合子。转化子和接合子通过质谱仪鉴定是否为大肠埃希菌,并对其进行mcr-1耐药基因扩增,PCR扩增阳性产物由擎科生物公司用3730xl测序仪进行Sanger法测序,测序结果与GenBank的原序列进行比对确认。利用微量肉汤稀释法对转化子和接合子进行药敏试验,验证mcr-1基因是否通过转化和接合转移。

1.6质粒类型检测 根据GenBank中已发表的携带mcr-1基因的IncⅠ2、IncⅩ4、IncHⅠ2和IncHⅠ1质粒基因序列,通过Primer Premier 6.0软件设计特异性引物,由上海华津生物科技公司合成,见表1。利用PCR法扩增检测质粒的复制起始子,通过比较分析其序列相似性以鉴定各菌株携带的不相容性质粒类型。并用二代测序(new-generation sequencing, NGS)技术对代表性菌株KP17042质粒进行全基因测序,测序结果与GenBank的基因库进行比对分析,确认其质粒类型并分析mcr-1基因周围结构,将测序结果上传提交至NCBI,登录号为OL504740。

表1 质粒类型检测引物

1.7mcr-1周围基因结构检测 参考pHNSHP45(KP347127.1)和本研究的pKP17042-mcr-1(OL504740)质粒中mcr-1基因两侧DNA序列设计引物(表2),引物由上海华津生物科技公司合成,以PCR扩增检测mcr-1基因周围结构,反应体系共25 μL,包括模板2 μL,10 μmol/L上、下游引物各1 μL,HieffTMPCR Master Mix混合液12.5 μL,加水至25 μL。PCR扩增条件:94 ℃预变性1 min;94 ℃变性1 min,55 ℃退火1 min,68 ℃延伸2 min,35个循环;68 ℃延伸8 min。PCR产物在10 g/L琼脂糖凝胶中120 V电泳30 min,凝胶成像系统观察并拍照。PCR扩增阳性产物由擎科生物公司用3730xl测序仪进行Sanger法测序,测序结果与GenBank的原序列进行比对确认。

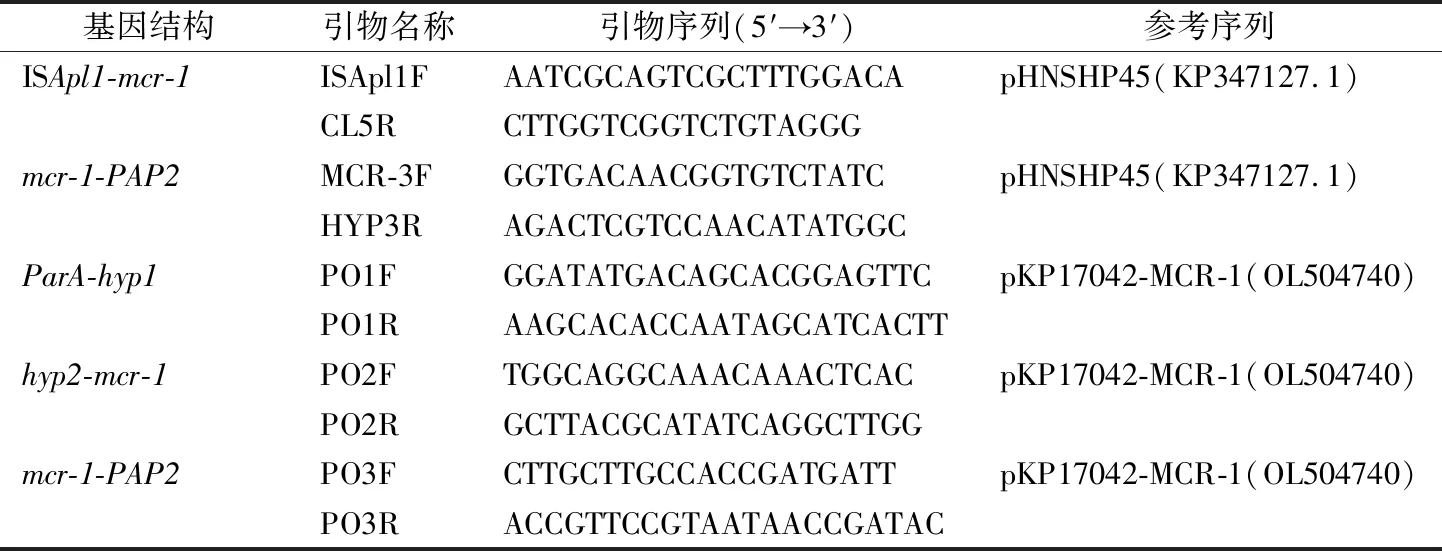

表2 mcr-1周围基因结构检测引物

2 结果

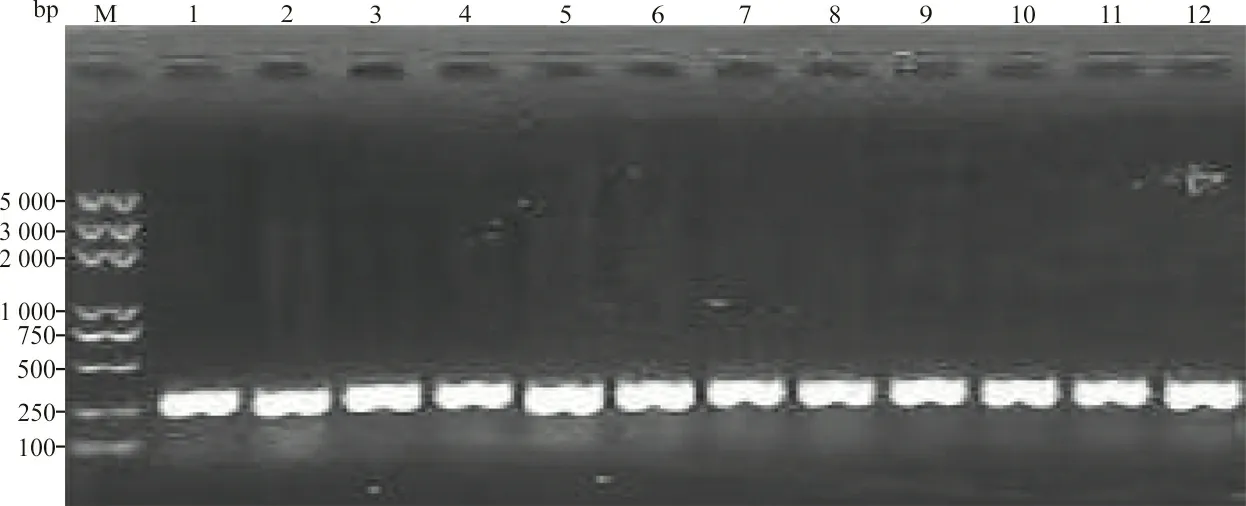

2.1菌株收集与鉴定 2010年1月—2018年12月从丽水市中心医院分离的无重复CRE菌株共223株,其中多黏菌素耐药(MIC≥4 μg/mL)11株,均为blaNDM阳性,mcr-1阳性菌株8株,阳性率为3.6%,为大肠埃希菌7株和肺炎克雷伯菌1株。见图1。另外3株多黏菌素耐药而mcr-1基因筛查阴性,耐药表型和基因型不一致。

注:1,EC149;2,EC5828;3,EC6135;4,EC17035;5,KP17042;6,EC18063;7,EC18093;8,EC24;9,J-EC5628;10,J-EC149;11,J-KP17042;12,T-EC18063;M,DNA marker 5 000。

2.2药敏检测 采用微量肉汤稀释法检测8株mcr-1阳性菌株及其转化子和接合子对临床常用抗菌药物的敏感性。结果显示,7株对多黏菌素的MIC为4 μg/mL,1株为8 μg/mL,对碳青酶烯类抗菌药物均耐药,对阿米卡星、氨曲南、庆大霉素或复方磺胺甲噁唑具有不同程度的敏感性,所有菌株对替加环素敏感。转化株和接合株对多黏菌素的MIC与其野生株一致,对碳青酶烯类抗菌药物均敏感。见表3。

表3 mcr-1基因阳性菌株和转化接合菌株药敏检测MIC结果(μg/mL)

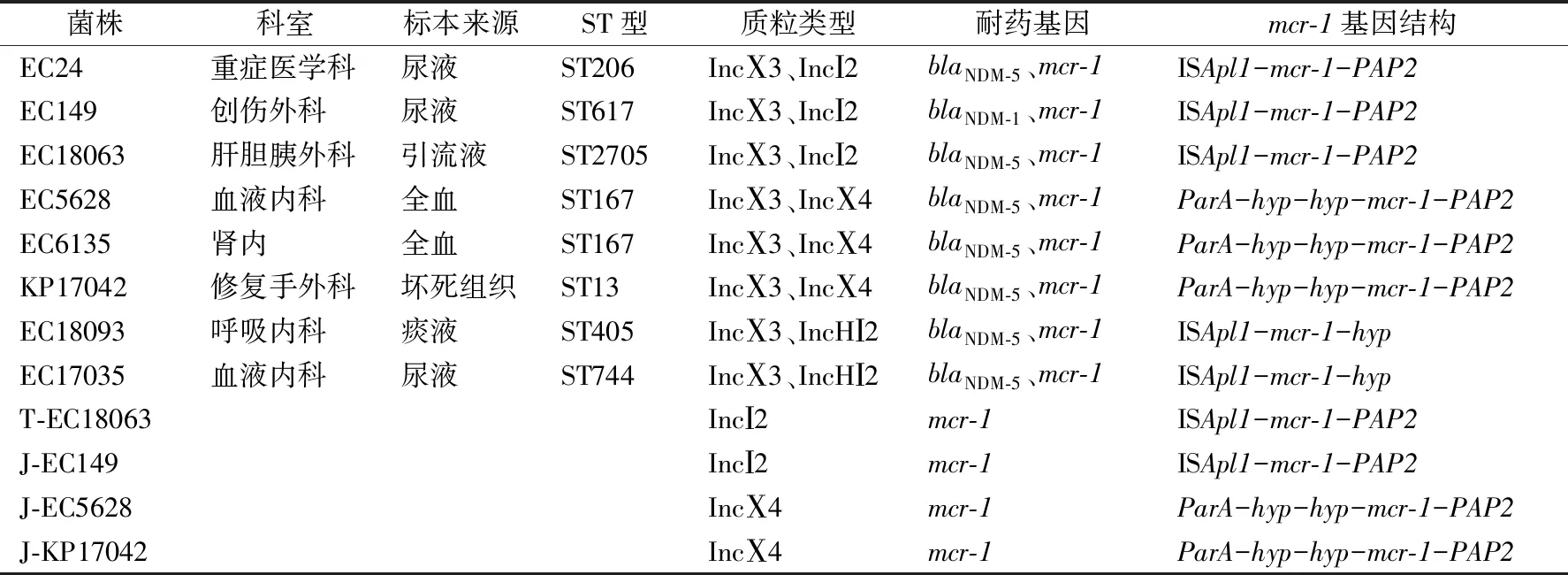

2.3MLST分型 根据菌株鉴定结果,对8株mcr-1阳性的菌株进行ST分型。发现7种MLST型别,其中ST167型2株,ST206、ST617、ST744、ST2705、ST405、ST13型各1株。KP17042为ST13型。

2.4质粒类型 8株mcr-1阳性野生菌中,共有4种质粒类型的复制启始子扩增呈阳性,分别为IncⅩ3、IncⅠ2、IncⅩ4和IncHⅠ2型,阳性产物测序结果分别与参考质粒pNDM-HN380(JX10476O)、pHNSHP45(KP347127.1)、pCSZ4(KX711706.1)和 p2474-MCR1(CP021209.1)相应序列同源性为100%。所有菌株均呈IncⅩ3型阳性;IncⅠ2型阳性3例,为EC24、EC149和EC18063;IncⅩ4型阳性3例,为EC5628、EC6135和KP17042;IncHⅠ2型阳性2例,为EC18093和EC17035;未检测出IncHⅠ1和IncⅠ质粒类型。本研究所有mcr-1阳性菌株均为IncⅩ3型质粒和mcr-1基因相关的质粒共存。见表4,部分电泳结果见图2。KP17042质粒基因测序结果与PCR结果一致,均为IncⅩ4型,其质粒序列已提交至NCBI,登录号为OL504740。

转化或接合实验中,EC149、EC5628、KP17042成功获得mcr-1基因阳性转化子,EC18063成功获得mcr-1基因阳性接合子,见图1。转化子或接合子对多黏菌素B的药敏结果与野生菌一致,见表3。通过PCR扩增,检测出野生菌一致的质粒类型,见表4,部分电泳结果见图2。

2.5mcr-1周围基因结构分析 8株mcr-1阳性野生株均为blaNDM型,位于IncⅩ3型质粒。mcr-1基因见于IncⅠ2、IncⅩ4、IncHⅠ2不相容性质粒,PCR检测提示mcr-1基因两端存在差异。其中IncⅠ2型阳性菌株(EC24、EC149、EC18063、T-EC18063和J-EC149)MCR-3F/HYP3R和ISApl1F/CL5R引物扩增阳性,阳性产物测序结果与参考质粒pHNSHP45(KP347127.1)序列同源性均在99%以上,均为ISApl1-mcr-1-PAP2结构见图2、3和表4;IncHⅠ2型阳性菌株(EC18093和EC17035)呈ISApl1F/CL5R引物扩增阳性,阳性产物测序结果与参考质粒pHNSHP45(KP347127.1)序列同源性分别为100%和99%,其在mcr-1基因上游具有ISApl1基因序列而下游未知,见图2和表4;IncⅩ4型阳性菌株(EC5628、 EC6135、J-EC5628和J-KP17042)PO1F/ PO1R、PO2F/ PO2R和PO3F/PO3R引物扩增均阳性,阳性产物测序结果与参考质粒pKP17042-mcr-1(OL504740)序列同源性均在99%以上,均为ParA-hyp1-hyp2-mcr-1-PAP2结构,见图2、3和表4。

注:1,mcr-1-PAP2;2,hyp2-mcr-1;3,ParA-hyp1;4,mcr-1-PAP2;5,ISApl1-mcr-1;6,IncHI2;7,IncX4;8,IncI2;9,IncX3;10,mcr-1;M,DNA marker 2 000。

注:箭头指示基因编码方向,颜色代表不同基因类型,其中绿色表示耐药基因、红色表示可移动元件、橙色表示质粒稳定基因、蓝色和紫色表示结构基因、灰色表示未知基因。

3 讨论

2015年我国学者首次报道发现mcr-1基因可以由移动质粒介导传播,随后多个国家相继报道发现mcr-1基因,其中亚洲流行情况最为严重[15]。研究表明,mcr-1基因编码产物属于磷酸乙醇胺转移酶,且该基因可以在大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌等革兰阴性杆菌间传播。本次研究共检出8株blaNDM和mcr-1双阳性的多黏菌素耐药性CRE菌株,其中7株为大肠埃希菌,1株为肺炎克雷伯菌,检出率为3.6%。多黏菌素对这些菌株的MIC在4~8 μg/mL,表现为低水平耐药,这与相关研究相符,mcr-1基因介导的多黏菌素耐药大多为低水平耐药[16]。另外3株菌株(阴沟肠杆菌和弗劳地枸橼酸杆菌)表型与基因型不一致,且呈高水平耐药,其多黏菌素MIC在32~64 μg/mL,可能携带其他mcr基因,或者是染色体介导的上调pmrCAB和pmrHFIJKLM操作子的表达[17],将作为下一步研究。MLST分型结果显示,8株携带mcr-1的菌株,有2株相同,均为ST167型,分离于血液,其余为不同的ST型。ST167型是国内产NDM大肠埃希菌的主要克隆群之一,在广泛的产生NDM-5的大肠埃希菌ST167克隆中获得带有mcr-1的质粒可能有助于在CRE菌株内传播多黏菌素抗性。质粒是耐药基因的主要载体,mcr-1质粒类型复杂多样,已报道有:IncⅠ2、IncⅩ4、IncHⅠ1、IncHⅠ2、IncF、IncFⅠ、IncFⅡ、IncP和IncK等[18],携带mcr-1基因的质粒类型90.4%为IncⅠ2、IncⅩ4、IncHⅠ2[19],与本次研究结果相符。本研究所有mcr-1阳性菌株均携带位于IncⅩ3质粒的blaNDM基因。本研究通过转化或接合实验,成功获得4株菌株的转化接合子,其中接合子3株、转化子1株。在接合/转化菌株中检测到IncⅠ2或IncⅩ4型质粒,推测IncⅠ2或IncⅩ4型质粒是导致mcr-1耐药基因水平转移的主要因素。

进一步对mcr-1基因周围结构分析发现,本研究3株IncⅠ2质粒携带的mcr-1基因周围结构为ISApl1-mcr-1-PAP2,与参考质粒pHNSHP45(KP347127.1)相应结构一致;2株IncHⅠ2质粒携带的mcr-1基因上游有ISApl1序列,但其下游未知;3株IncⅩ4质粒携带的mcr-1基因周围结构均为ParA-hyp1-hyp2-mcr-1-PAP2,其中KP17042测序结果与中国香港发现的pHKSHmcr1_P2_p2质粒(MF136779.1)100%一致,不同的是中国香港发现的菌株未携带其他耐药基因,而本研究菌株为blaNDM和mcr-1双阳性。这提示本地区mcr-1基因具有多种来源。

综上,本研究分析了丽水地区blaNDM和mcr-1双阳性的多黏菌素耐药CRE菌株的耐药特征和基因背景,发现各菌株呈高度多重耐药性,仅对替加环素、阿米卡星、氨曲南、庆大霉素和复方磺胺甲噁唑具有较高敏感性。本地区IncⅠ2、IncⅩ4质粒是mcr-1基因在细菌间水平转移的主要因素。需加强对blaNDM和mcr-1双阳性的多黏菌素耐药CRE菌株的监测,同时为进一步研究多黏菌素高水平耐药菌株(阴沟肠杆菌和弗劳地枸橼酸杆菌)提供基础。

表4 mcr-1阳性菌株分布、来源、携带的耐药基因及mcr-1周围基因结构