社会建构论视角下观念文化对东周秦汉明器车的建构 *

李 欣

(1. 中国科学院 自然科学史研究所,北京 100190;2. 中国科学院大学,北京 100049)

明器车是墓葬中较常见的一类随葬品,以模仿实用车为基础再创作形成的符号化象征,代表着墓主人的身份等级、经济实力。目前学界对明器车的研究多关注车辆的具体形制,例如结构、纹饰、类型、释名等,以孙机[1]、党士学[2]、宝拉·斯瓦特(Paula Swart)[3]等学者见长;也有学者从埋葬制度探讨明器车的社会功能和意义,如李如森[4]、崔大庸[5]、赵海洲[6]等;少数学者在丧葬礼俗、墓葬艺术的社会学研究中论及明器车,如巫鸿[7]、杨树达[8]、蒲慕州[9]等。整体来看,在内容方面,现有研究缺乏针对性、系统性和整体性,多是在明器、车马、丧葬等研究中稍作提及,而明器车作为随葬品中一个重要品类,考古资料非常丰富,亟待进行专题性研究;在研究视角和研究方法方面,现有研究多从考古学、美术学等角度进行,对明器车技术细节的变化与观念文化等社会因素的变迁的关注较少,尚待深入。明器车是社会产物,基于时人丧葬观念和思想的转变而产生和发展,可以说观念文化是建构明器车的根基性因素,也是明器车产生的起因。综上,笔者尝试采用社会建构论的研究路径,探索观念文化在明器车发展历程中产生的影响,解释技术与社会之间的关系,从而对明器车的产生、发展与演变内涵,探索技术在社会中的实践过程。

1 丧葬观念的转变促使明器车产生

周代到汉代丧葬观念的转变是促使明器产生发展的根本性因素。西周时期的丧葬观念强调礼仪制度所体现的等级原则,在墓葬中表现为随葬品以代表墓主人身份等级的祭器和礼器为主,对应死者的爵秩,没有陪葬供墓主人死后继续生活之物,墓葬结构多为带二层台的长方形土坑竖穴木质棺椁墓,与生前居室完全不同,丝毫没有仿照死者生前居室的用意,表现出生前与死后为两个截然不同的世界的丧葬观,反映出人们没有“死后生活”的概念,事死与事生遵循着完全不同的原则。春秋时期,时人丧葬观念由“生死有别”逐渐转变为“事死如生”,人们对死后世界的认识开始清晰并重视起来,认为鬼与生人有着同样的需求,衣食住行方方面面都有讲究。而儒家讲究“生死有别”,不认为人死后成鬼有真实的饮食起居需要,故而出现了不能成用、专门事鬼的明器,这样既体现了“以生者事死者”的孝道,也符合儒家的主张。

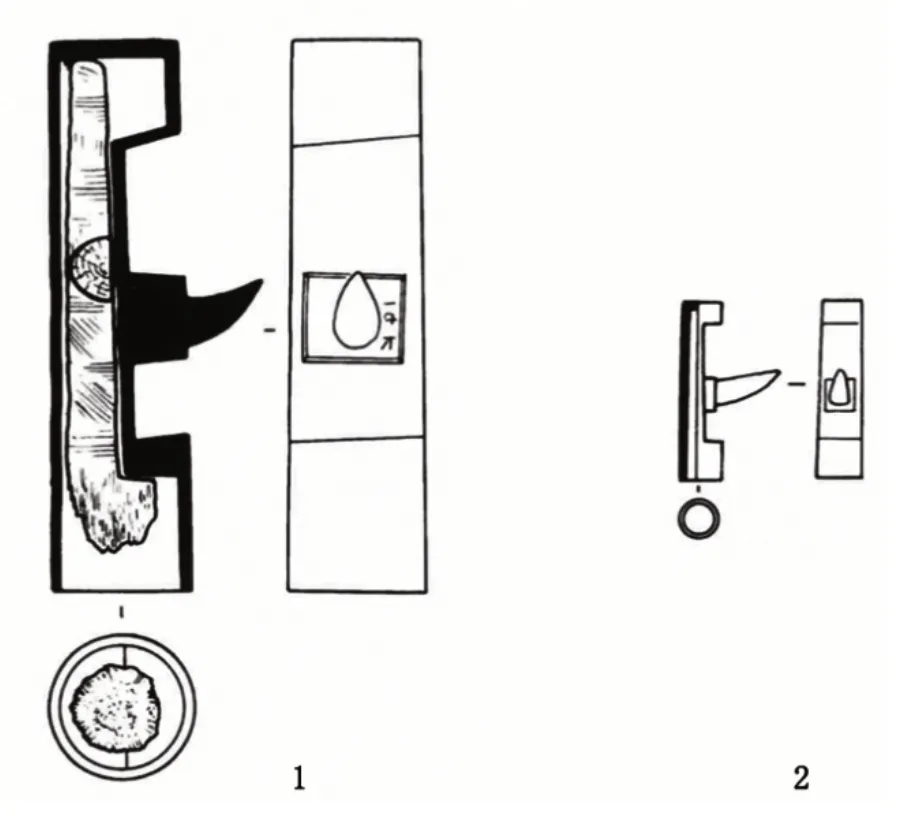

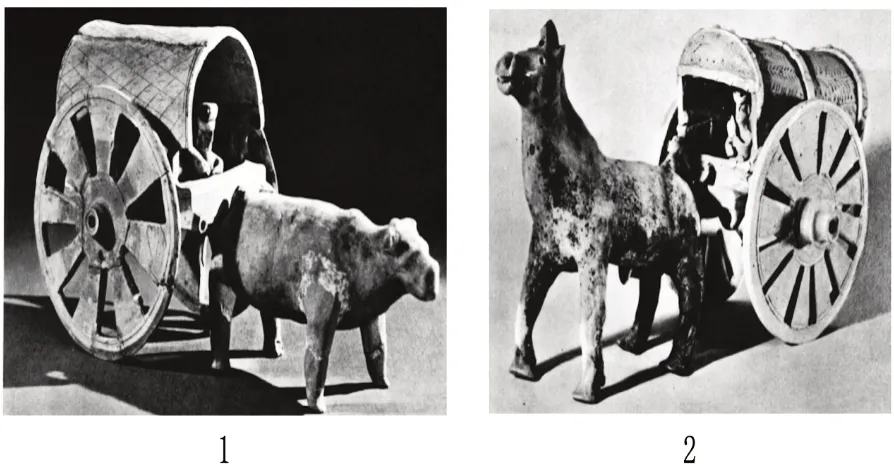

明器车正是诞生于这一时期。目前考古发现最早的明器车是春秋末战国初期的陕西咸阳长武上孟村26 号秦墓,[10]在墓葬头厢中有陶车泥马模型。同一时期还有陕西凤翔八旗屯BM103 号秦墓[11]出土的明器陶牛车(图1),是最早的明器双辕牛车。这时陪葬明器车的人以低级贵族和平民为主,明器车出土数量较少①据笔者不完全统计,目前考古出土的东周时期明器车约有62 辆,秦代明器车约109 辆。,制作成本很低,形制极为简略,多数只有车马器或车轮,工艺粗糙。

图1 凤翔八旗屯BM103号秦墓出土陶牛和车轮[12]132

汉代承袭了东周时期的丧葬观念,依然信仰“事死如生”,并对死亡的认知更加具像化,认为死后世界有一套官僚管理体系,犹如现实世界,因此需为逝者打造与生前一样的生活环境。在这种生死观的影响下,随葬品中专门事鬼的明器的比例不断增加。汉代社会流行将成套的明器模型葬入墓中以供死者享用,包括仓、灶、井、磨、家畜畜俑、房屋等一系列明器组合,逐渐形成了一套完备的明器制度,代替以前的礼器和祭器,成为表示死者身份、地位、财富的随葬器物。车是衣食住行中关键的一环,在“事死如生”丧葬观念的建构下明器车快速发展。

西汉时期的明器车出土数量大幅激增,已有超越实用车的势头,据不完全统计,目前约有238 辆西汉明器车出土②笔者整理发掘报告统计所得。。随葬明器车的人群社会阶层范围非常广泛,上至皇帝诸侯,下到贵族平民均有随葬明器车的情况,这表明明器车已经完全进入丧葬系统,从统治者到普通百姓均随葬明器车。到了东汉,明器车彻底取代实用车马,墓葬中不见真车、真马。

由此可见,自春秋开始流行于汉代的“事死如生”的丧葬观念为明器车繁荣发展奠定了思想和观念基础。

2 儒家文化为明器车提供根基

儒家学说于春秋时期由孔子所创,在汉武帝实行“罢黜百家,独尊儒术”政策后,儒家思想成为官方正统思想,其对汉代明器的发展也产生了深刻影响。

儒家代表性人物荀子点明明器的特点:“生器文而不功,明器貌而不用。”[13]245明器车同样如此,本为模型,意在模仿实用车辆的外形结构,而不具备可用性。儒家经典《礼记》阐释明器作为丧葬用具的内涵:“之死而致死之,不仁而不可为也;之死而致生之,不知而不可为也。……其曰明器,神明之也。”汉人刘向注曰:“之,往也。谓以礼往送于死者也。往于死者,而极以死者之礼待之,是无爱亲之心,故为不仁;往于死者,而极以生者之礼待之,是无烛理之明,故为不智。”[14]216给死者送葬之物“极以死者之礼”会显得不仁,而“极以生者之礼”又会显得不智,但明器只有生器之貌,而无生器之用,以符号化的外表反映“仁”与“智”的内涵。

2.1 有实用车之貌

“仁”是指明器车具有实用车之“貌”。

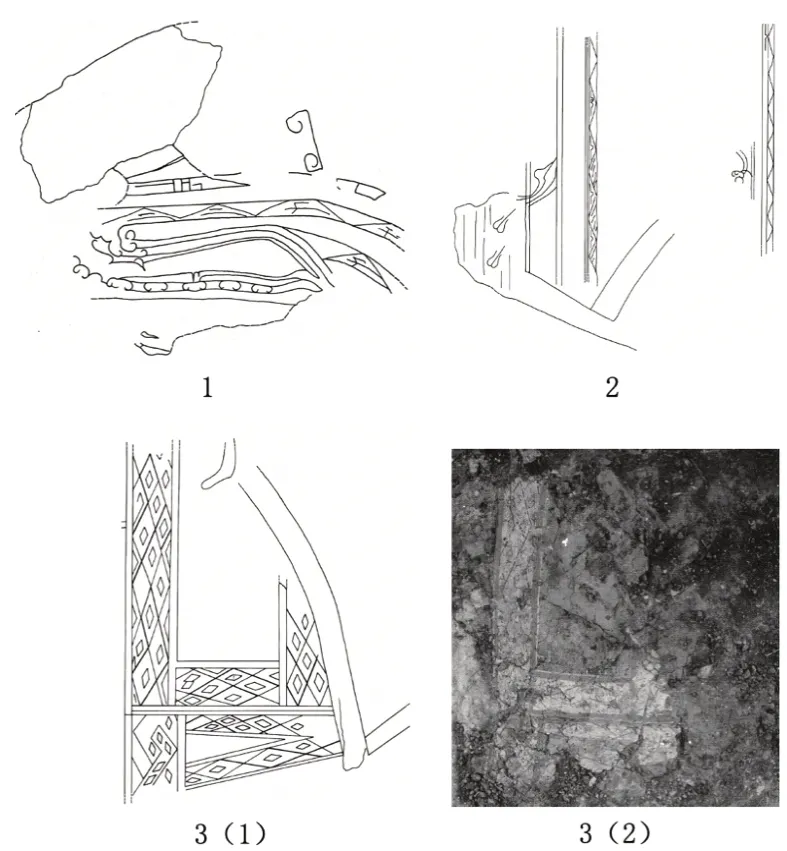

一是结构方面。汉阳陵[15]陵园东侧的外藏坑出土9 辆明器车,配备大量的铜质车马器,较同时出土的实用车的车马器相差不大,仅是按比例缩小,如14 号陪葬坑的明器车盖弓帽(图2-2)与K13B 号陪葬坑的实用车盖弓帽(图2-1)相比,两个盖弓帽形制细节相似,均为铜质,表面鎏金,仅尺寸差别较大。柿园汉墓的明器车均配有较齐全的金属质地车器,包括车軎、辕头饰、衡末饰、车轙、伞柄箍、盖弓帽等,并且制作精致,绝大部分鎏金,也应是按照实用车的车马器制作。还有河北定县[16]、北京大葆台[17]、曲阜九龙山[18]等地的汉墓,这些墓埋葬的明器车已腐朽无法辨认,出土大量铜质鎏金小车马器,造型精致,完全按照实用车马器制造,通过数量和组合可以推测出明器车的情况。

图2 汉阳陵外藏坑出土的盖弓帽[19]

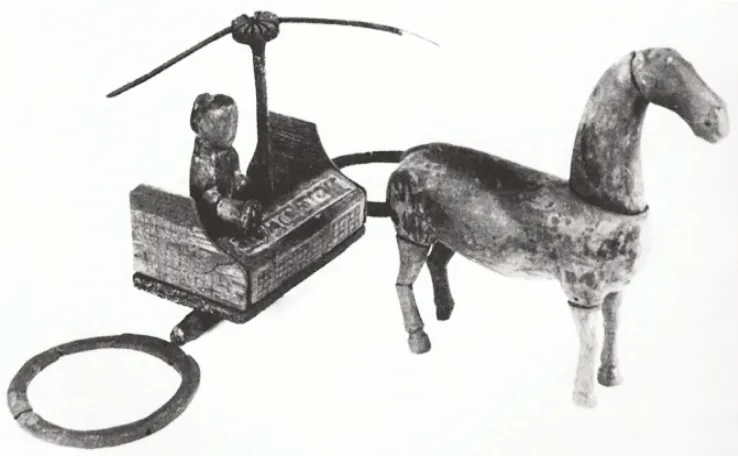

二是纹样方面。明器车纹样的色彩、样式甚至是位置都与实用车相差无几,甚至更加绚丽多样,在保证稳定性的基础上有一定的创造性,发生艺术化超越。首先,明器车纹样的颜色多以黑、红、白三色为主。据《礼记·檀弓上》中记载:“夏后氏尚黑,大事敛用昏……;殷人尚白,大事敛用日中……周人尚赤,大事敛用日出……”[20]2176夏人尚黑,殷人尚白,周人尚红,黑、红、白三色自古就是丧葬所用颜色,随着时代变迁,文化交融,丧葬习俗已融合三代丧葬之礼,黑、红、白三色在明器车上都有体现。《礼记·檀弓上》记载:“夏后氏用明器”,[20]1290这可能是明器车多以黑色为主要色调的原因。其次,明器车纹样的样式较为丰富,以植物纹、云气纹、几何纹等样式为主。例如柿园汉墓[21]明器车残留漆皮所见纹样(图3),以云气纹、三角纹、穗纹、菱形方格纹为主,以带纹、波浪纹、波点纹、竹节状纹、流线纹为辅。萧家草场汉墓[22]、江陵凤凰山167 号汉墓[23]等出土的轺车模型纹样样式以云气纹、植物纹、方格纹为主,辅以连环纹、波点纹和几何纹。这些纹样样式与实用车上的纹样相差无几,例如洛庄汉墓的实用车,该车的车舆、车轼、伞盖、车輢、车毂等部件上有不同变形的云气纹、条带纹、三角纹等。[24]366最后,依照实用车,明器车的纹样主要集中在承载系统和转动系统,此部分纹样最繁缛精致,曳引系统的纹样较少、较简单。柿园汉墓、萧家草场汉墓、江陵凤凰山167 号汉墓等出土的明器轺车上的纹样多见于车舆和车轮等部件,与实用车纹样所在位置基本一致。

图3 柿园汉墓明器车残留彩绘纹样示意图

三是埋葬位置方面。明器车与实用车相似,在墓葬内外均有出土,未有明显的区别。西汉多座墓葬同时陪葬明器车和实用车,汉阳陵、洛庄汉墓出土的实用车和明器车均位于陪葬坑;柿园汉墓、双乳山汉墓[25]、定县汉墓、北京大葆台汉墓、九龙山汉墓出土的实用车和明器车都位于墓葬内;大云山汉墓出土的明器车一部分葬于墓葬内,另一部分葬于车马坑,而实用车位于车马坑;也有与大云山汉墓[26]相反的情况,凤栖原汉墓[27]出土的明器车一部分葬于墓葬内,另一部分葬于车马坑,而实用车位于墓葬内。从西汉同时陪葬明器车和实用车的墓葬来看,二者的埋葬位置基本没有区别。

四是车制种类方面。古代社会日常实用车的种类五花八门,明器车的种类也很丰富。礼制等级较高的明器安车、立车在柿园汉墓等墓中出土,礼仪性质浓厚的明器战车在汉阳陵、杜陵、柿园汉墓等墓中也有出现,较常用的明器轺车在济南危山兵马俑坑[28]、云梦大坟头一号汉墓[29]、江陵凤凰山168 号汉墓[30]、萧家草场26 号汉墓等墓多有发现,以及载物的牛车在临淄山王村兵马俑坑[31]、江陵凤凰山168 号汉墓等墓也有出土。可见明器车的车辆种类较齐全,接近实用车。

2.2 无实用车之用

“智”是指明器车是实用车符号化、模型化后所得,无实用车之用。一是制作材料方面。陶质和铜质的明器车所占比重很大,体现出徒有其表而无法使用的特征。例如山东3 座陪葬坑临淄山王村兵马俑坑、济南危山兵马俑坑和青州香山陪葬坑[32]出土的18 辆明器车均为陶质,无影山汉墓、金雀山汉墓和银雀山汉墓出土的明器车或明器车部分构件也为陶质。

二是形制方面。明器车尺寸普遍较小,结构简略,导致车辆或无法转动,或难以载重,正如《周礼正义·天官冢宰》中所载:“大丧,廞裘,饰皮车。”郑玄注曰:“凡为神之偶衣物,必沽而小耳”,明器衣物一定是“沽而小”的。又有释义曰:“沽犹粗也。”“沽”为粗略之意,孙怡让云:“为偶衣物粗略而小,亦示不用之义。”[33]508-509明器衣物制作粗糙并且尺寸较小,推而广之“沽而小”是明器所共有的特征。明器车也是如此。首先,“小”的特征非常明了。相较于实用车,明器车的尺寸普遍较小。其次,“沽”的特征体现在明器车的结构方面。在儒家仁智思想的建构下,实用车映射为明器车时发生变异,车辆结构被弱化,从而形成明器车区别于实用车“沽”的技术特征。

弱化程度较低的明器车车辆结构完整,车马器有所减略,这种情况在明器车上非常常见。实用车通常配备的成套车马器较多,车马器的运用一方面是出于实用的目的,另一方面也有礼制要求。而明器车无须考虑实用的功能,只斟酌明器车配备的车马器是否符合礼制等级和墓主人的社会地位。例如有的明器车配备的车马器数量和种类不齐全,或者车马器制作工艺较粗略。汉阳陵南区K17 陪葬坑的两驾明器车所配备的车器与陵园内外陪葬坑明器车车马器差别很大。这两驾车的车马器较为简单,仅发现有铜质车軎和车辖,未见其他车马器,可见同一墓葬中不同区域出土的明器车车马器情况也不尽相同。柿园汉墓的明器车也有类似的情况,较于该墓的明器立车与安车,战车模型的车器种类相对较少,例如不见车轙等构件,且皆不鎏金。磨咀子汉墓[34]出土的彩绘轺车模型的车器有铜质车輢饰、车軎、伞箍和盖弓帽,并不齐全。江陵凤凰山167 号汉墓的木质明器轺车几乎没有配备车器,仅在伞弓弓端发现盖弓帽,且为木质,表明该车车马器的弱化程度较高。另有一部分明器车,虽然车马器数量种类较少,但工艺精良。大云山汉墓外回廊的部分明器车的伞柄和盖弓帽为银质并镶嵌大量宝石,制作精美,双包山2 号汉墓的木质明器车配备的车軎、伞箍也为银质。[35]伍家岭401 号汉墓的车马器非常单一,仅出土了4 个铜质明器盖弓帽(图4),虽然盖弓帽未鎏金,但制作工艺并不粗糙,甚至有的盖弓帽工艺还很精致(图4-3、图4-4)。在映射过程中,明器车车马器的弱化情况较为复杂。当然也有可能是明器车车马器的增益减损对应的是实用车车马器的真实情况,这与实用车的实际使用情况有关。还有相当一部分明器车未配备车马器,例如双墩汉墓出土的明器车。普通官吏百姓之墓出土的明器车多数没有车马器,例如萧家草场汉墓、云梦大坟头汉墓、荆州汉墓群出土的轺车、牛车模型。危山汉墓、无影山汉墓和金雀山周氏墓群出土的陶质明器车也未配备车马器,这与车辆的制作材料有关。

图4 伍家岭401 号汉墓铜质盖弓帽[36]118

弱化程度较高的明器车,车辆的组合性构件在映射后只取其外形而无法拆分。这种弱化多发生在车辆的转动系统,因为转动系统是“引重致远”的关键性结构,也是车辆最复杂、工艺要求最高的结构,主要由毂、辐、牙、轴、軎等部件组合而成。有的明器车在映射后简化了复杂的转动结构,只模仿实用车的外形,而不求其功能。例如江陵凤凰山的167 号和168 号汉墓的明器轺车的軎毂连为一体,萧家草场汉墓的轺车模型軎、毂甚至与轴连为一体,明显是受到“智”观念影响的建构。

有的明器车弱化程度更高,导致大部分构件消失,仅余标志性构件表示整体车辆。例如萧家草场26 号汉墓的明器轺车由驭手、马和车组成,车模型结构较简单,大致包括轮、舆和伞三部分(图5),曳引系统的辕、衡等大构件和轭、辐、毂等较小构件都缺失。金雀山周氏墓群的14 号墓出土明器陶马车由驭手、马和一对车轮组成,显然属于车体结构的部件仅有一对车轮(图6),双包山1 号汉墓仅出土一木质髹黑漆车轮和一木质髹黑漆车毂表示整体明器车,[35]26-27可见这些明器车结构弱化程度之高。

图5 萧家草场汉墓明器车

图6 金雀山汉墓明器车[37]

儒家文化的仁智观念是明器车的关键建构因素,为明器车规定了固定不变、不容违反的规则:只具实用车之貌,而无实用车之用。这个规则是明器车存在的根基,也是其发展所呈现出的一种固定不变的稳定化倾向。

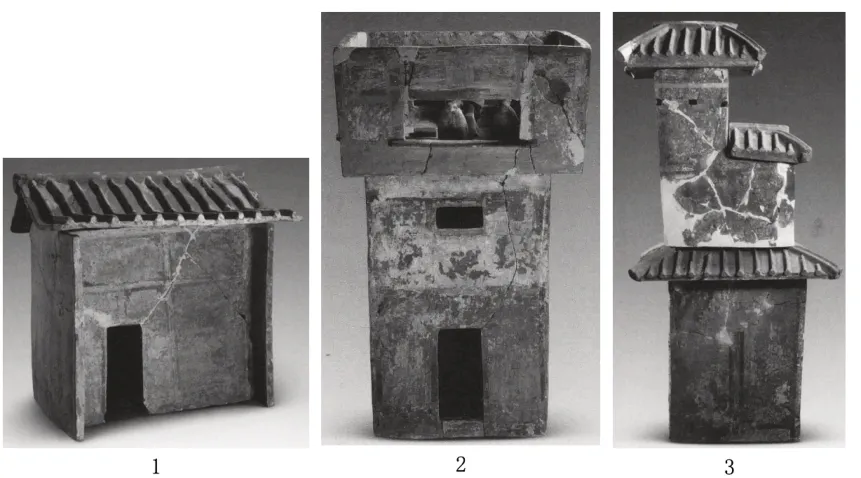

但在符合规则的基础之上,同一时期的明器车的制作材料、结构、纹样、埋葬位置等方面存在较大个体差异,车辆尺寸并不是按照实用车比例严格缩小的,形制结构较于实用车有不同程度的删减节略,体现出一定的创造性和个别性。由此来看,明器车不仅仅是实用车的一种映射,而是在效仿实用车的基础上有一定的发展和再创造性。因此,将明器车简单地定义为模仿古代生活中所用的各类型车的形象而制作成的模型[38]40并不准确①《中国考古学大辞典》一书中将明器定义为“模仿各种礼器、工具、兵器、日用器皿的形状,人和动物的形象,车船、建筑物等制作而成的模型”。由此可推断明器车的定义。。突破其物质性,明器车在墓葬中已经成为一种符号化象征。与此相似的还有其他各类明器,如生活器具、建筑(图7)、家畜动物佣、人佣(图8)等,这些明器如同明器车一样,是一种符号化随葬品,已超越对应的真实物品,再创作性非常强。随葬的作用和意义在于其象征性,而非物质性,因此用“模型”这一概念来定义明器未能准确表达其含义。

图7 临淄山王村兵马俑坑建筑明器[31]

图8 临淄山王村兵马俑坑人俑[31]162-194

3 孝文化的政治化促进明器车繁荣

自西周以来,孝文化就已成为社会公认的伦理道德观念,与“德”并列成为周代伦理基础。此后诸子百家对孝道各有阐释,在东周形成完整的理论体系——《孝经》。孝文化自然会影响到用于丧葬的明器车。

汉代政府推行孝文化,以《孝经》“夫孝,始于事亲,中于事君,终于立身”[20]2545为核心,将孝的内涵从亲人推广至君主,从家庭扩大到国家,使忠孝合一,成为汉代统治阶级以孝治天下的理论基础。这一时期中央及地方政府实行褒奖孝行的各项政治举措,如文帝时多次对“孝悌力田者”予以物质奖励,并“置三老、孝悌、力田常员”[39]124,武帝更是以孝廉来任命官员。

孝文化在汉代的政治化使得孝道观念深入人心,对丧葬习俗产生了深远而巨大的影响,以至于两汉时期厚葬成风。明器是人们对逝去亲人表达孝义的途径之一,即使是“送死”之专门器物,也愈发高级化,制作工艺也愈为精湛。汉代明器车的车制种类齐全,立车、安车、战车、轺车、牛车均有发现,制作工艺精湛,形制结构较完整。尤其是社会上层人士随葬的明器车更显奢华,虽然结构上有不同程度的简略,但多数明器车车马器配备较齐全,工艺精湛,造价昂贵,以象征墓主人的身份地位和财富。即使是社会下层人士随葬的明器车与东周、秦代相比也有明显的变化,车辆结构更加完整,尺寸整体偏大,制作工艺有一定的提升。就尺寸来说,东周、秦代的明器车尺寸明显较小,以车轮直径为例,凤翔八旗屯BM103 号秦墓出土的明器陶牛车车轮直径为11 cm,任家咀94 号秦墓[40]陶车轮径为10 cm,高庄10 号秦墓[41]陶车轮径为15.1 cm,常德德山26 号楚墓[42]木车轮径为15 cm,泾渭秦墓[43]陶车轮径为7~10 cm,周家台30 号秦墓木质明器车轮径为13 cm。西汉时期,同为社会下层的普通官吏和平民陪葬的明器车尺寸明显偏大,山东无影山汉墓陶车轮径约7.3~7.5 cm,临沂金雀山汉墓和银雀山汉墓陶车轮径约26 cm,①该数据是笔者于山东省临沂市博物馆调研所得。荆州萧家草场26 号汉墓轺车轮径为14.5 cm,江陵凤凰山8 号和9 号墓[44]出土的木质明器车轮径为29 cm,168 号汉墓木牛车轮径为25 cm,湖南长沙伍家岭汉墓的轺车尺寸最大,轮径达到51 cm。对比来看,东周、秦代社会下层人士随葬的明器车比西汉同阶层人士随葬的明器车小。从这个层面可以看出汉代明器车的进化,尤其是到了东汉,明器车彻底取代实用车马,墓葬中不见真车真马,车辆器型风格发展成熟,形制精巧,不再是简单的模仿,再创作程度加深,技术水平可比工艺品(图9)。

图9 广州郊区汉墓出土陶车[45]图版157

汉代皇帝还设立专门为皇家陵寝以及王公贵族墓内制造丧葬器物的官府机构——东园:“少府……属官有……东园匠十(二)官令丞…… 武帝太初元年更名东园主章为木工。”[39]731-733“少府”是汉时掌山海池泽收入和皇室手工业制造的官署,“东园匠”指东园工匠。因东园制作的器物主要用于陵墓中,故有“秘器”之称:“东园,署名,属少府。主作凶器,故言秘也。”[46]425而且,制作工艺极为精湛:“东园匠、考工令奏东园秘器,表里洞赤,虚文,画日、月、鸟、龟、龙、虎、连璧、偃月,牙桧梓宫如故事。”[46]3141西安新安机砖厂的一座西汉早期墓葬中的一陶罐上写有“东园□□”,[47]31-56应该为皇室赏赐,同墓随葬的载人明器牛车的小型车马器制作也非常精美,车铃上装饰菱形方格乳钉纹,车軎、轮轴形器、门轴饰等部件均鎏金。

4 结语

社会建构论强调社会因素在技术发展中的作用,从这个路径出发,笔者主要从以下三个方面探究了观念文化对明器车的影响。一是丧葬观念从“生死有别”到“事死如生”的转变促进明器制度繁荣,促使明器车产生,为明器车的发展提供了理论内核。二是汉代官方思想儒家文化中“貌而不用”的仁智观念阐明了明器车的性质和特点,规定了固定不变、不容违反的规则。在此规则之下,明器车出现一定的再创造性,不仅仅是对实用车的简单映射,而是在模仿的基础上逐渐超越实用车,成为墓葬中一种符号化象征。三是早在西周就已成熟的孝文化在汉代成为国家层面的治国方针,使得汉代厚葬成风,用以表达孝义的明器兴旺发达,明器车随之崛起,孝文化为明器车提供了内在发展动力。可以发现观念文化对明器车的建构是根基性的,影响非常深远。文章还有很多不足,仅呈浅见,就教于诸家。

致谢:资料调研得到山东水下考古中心主任刘延常先生、中国科学院自然科学史研究所苏荣誉研究员的帮助,论文写作得到导师关晓武研究员、王大洲教授的指导,特此致谢。