准确把握契机,巧妙渗透数学思想

程晨

[摘 要] 尽管数学思想在教材或课堂中没有具体的教学内容,但其应蕴含于教师的教学过程之中,蕴含于学生的数学思维之中。文章以“长方形和正方形”的复习课为例,论述渗透数学思想方法的策略。

[关键词] 数学思想方法;长方形;正方形;数学思维

一、提出问题

“让学生获得适应未来发展所必须的基本的数学思想方法”是新课程标准的目标之一。数学思想是数学之灵魂,对学生而言,最有用的并非是数学知识,而是数学的思想方法。基于此,在新课程实施的今天,教师应更新教学观念,在思想上和观念上都应提升对渗透数学思想方法的认识,并将其纳入教学目标,在各种课型的各个环节中时时渗透。因此,教师需要尽最大努力探寻渗透数学思想方法的契机,为学生形成较强的发现、提出、分析和解决问题的能力奠基,从而发展学生的思维能力和创新能力。本文以“长方形和正方形”的复习课为例,结合实践案例谈一点渗透数学思想方法的体会。

二、教学过程

片段1:复习梳理,温故而知新

师:大家请看,这张纸是什么形状的?(教师高举一张长方形纸片)

生(齐):长方形。

师:哪位同学能说一说长方形有哪些主要特征?

生1:有四条边,且对边相等。

生2:有四个角,且都是直角。(课件出示一个长方形,并根据学生的阐述列举特征)

师:谁还知道哪些与长方形有关的特征?

生3:长方形四条边中的两条长边的长叫作长,两条短边的长叫作宽。

师:这又是什么图形?……(出示一个正方形纸片,并引导学生一一说出正方形的特征)

师:谁来说一说它们的周长分别怎么求?

生3:长方形的周长=(长+宽)×2。

生4:正方形的周长=边长×4。

师:请试着口算出这个长是10厘米、宽是5厘米的长方形的周 长。

生5:10+5=15(厘米),15×2=30(厘米)。

师:很好,谁能算出这个边长是8厘米的正方形的周长?

生6:8×4=32(厘米)。

师:不错,虽然今天是一节复习课,但老师想通过“玩”的方式带着你们一起长知识、长智慧。

评析:温故而知新,通过感知实物,让学生积极主动回忆旧知,熟悉长方形和正方形的特征及周长的计算方法,进而为接下来探究活动的开展打下基础。

片段2:拼法比拼,渗透对比思想

师:先让我们来玩长方形,大家看,这里有两张长10厘米、宽5厘米的长方形纸片, 试着拼一拼,可以拼成什么图形?(学生动手操作,很快有了成果)

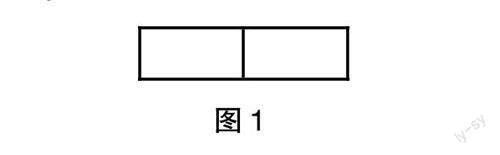

生7:如图1,可以拼成一个大长方形。

师:谁能算出这个大长方形的周长?(大家积极投入计算)

生8:我是先算出它的長为10×2=20(厘米),再算出一条长加一条宽的和为20+5=25(厘米),最后得出周长25×2=50(厘米)。

生9:我还有其他方法……

师:还有其他拼法吗?

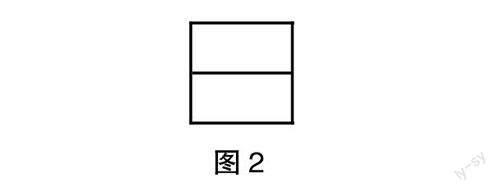

生9:如图2,可以拼成一个正方形。

师:那这个正方形的周长该如何求?

生9:先算出边长为5×2=10(厘米),再算出周长为10×4=40(厘米)。

师:那么,拼成的两个图形的周长一样吗?

生:不一样。

师:为什么不一样呢?

生10:拼长方形的时候是将小长方形的宽拼在一起的,而拼正方形的时候是将长拼在一起的。

师:换句话说,两种不同的拼法“消失”的不同,各是什么?

生10:拼长方形时消失的是两条宽,拼正方形时消失的是两条长。

师:哇,真是观察仔细的好孩子!长和宽的长度不同,所以拼成图形的周长不相同。

评析:拼图是小学生擅长的,本环节中教师引导学生去操作、观察和比较,让学生在对比中发现“不同的拼法,拼成的图形周长不一样”。就这样,让学生卷入数学观察和数学思考中去,从而使思维向着纵深发展。同时,通过对比思考的过程,教师水到渠成地渗透了对比思想。

片段3:步步深入,渗透转化思想

师:刚才我们“玩”的难度较小,是老师轻敌了!下面,我们来玩个难度大的。如图3,将这两个长方形拼成这样一个T字图形,它的周长又是多少?(学生跃跃欲试,思考、计算一气呵成,教师巡视)

师:大家的方法都非常有创意,谁愿意先来展示?

生11:我用的是数边法。先找出10厘米长的边,共3条,即10×3=30(厘米);再找出5厘米长的边,共4条,即5×4=20厘米;最后相加得出周长为30+20=50(厘米)。

生12:我用的是减边法。先算出两个小长方形的周长和,即10+5=15(厘米),15×2=30(厘米),30×2=60(厘米);再减去“消失”的2条宽,即5×2=10(厘米);最后相减得出周长为60-10=50(厘米)。

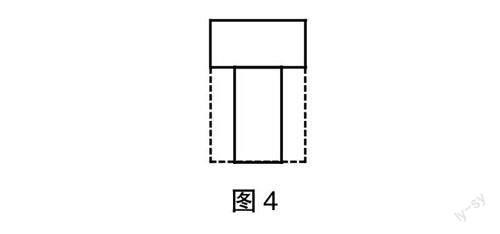

生13:我用的是变形法,就是一番操作后将图3变形成图4所示的大长方形,它的长是10+5=15(厘米),宽是10厘米,周长为15+10=25(厘米),25×2=50(厘米)。

师:哇,真是个爱动脑筋的好孩子!这样一变,原来的图形就成了一个长方形,图形变大了,周长变化了吗?

生(齐):没有。

师:以上三种方法,哪一种最巧妙?

生(齐):最后一种。

评析:在课本中,对一些不规则图形的呈现往往都赋予了方格纸这样的背景,如此一来,学生就很容易想到了转化的方法。但没有了这样的背景,学生很难想到通过平移变形的方法解决问题。以上环节中,教师通过设问“探求T字图形的周长”,让学生在思考和探究之后想到多种解决问题的方法,其中“数边法”具有直观性,只需根据边的长度分别数出即可;“减边法”不易想到,却是常用解决问题的方法;“变形法”具有创造性,想法巧妙,充分彰显了转化的数学思想。

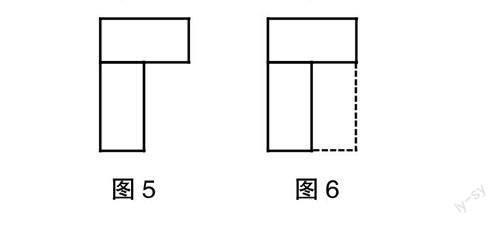

师:如果将两个长方形拼成图5所示的图形,它的周长该如何求呢?(学生投入思考中,并在上述解法的启发下,很快有了思路)

生14:可以用“变形法”将其变成一个大长方形,这个大长方形的长15厘米,宽10厘米,15+10=25(厘米),则周长为25×2=50(厘米)。

师:那刚才的两个图形周长相同吗?(课件同时呈现两个图形)

生(齐):相同,两个都是50厘米。

师:为什么它们的形状不同,而周长却相同呢?

生15:因为它们都可以变形成相同的大长方形。

师:非常好,刚才两个图形都是通过平移线段的方法进行变形,得出了相同的大长方形,这种方法就是“转化”。经过转化,大长方形与之前的小长方形有何关系?(同时课件出示问题,学生在观察、思考和讨论后,很快给出答案)

师:借助这两个长方形,你还能拼成多少个周长是50厘米的图形?

……

评析:以上环节中,教师通过探究性问题引导学生观察和思考,让学生在探索中逐步感悟转化的思想方法。当学生认识到上述两种图形都可以变成同一个长方形時,转化思想已经初见端倪。此时,教师适时揭示主旨,并及时追问,让学生领悟到转化前后图形间的关联,进而深化认识,同时将转化的思想方法扎根于学生的思想深处。

三、教学思考

新课程理念下,教师设计合理而有效的探究活动,摆脱以往复习课教学的循环往复的练习,根据学生的已有知识经验,引领学生参与实践操作和思维探究活动,在体验活动的过程中自然而然地渗透数学思想方法,以提升学生的学习力。

本课中,教师选取的活动素材合理,便于学生按照自己的探究进行数学活动,自然地引发数学思考,为数学思想方法的形成奠定了良好的基础。进一步地,整个探究活动的过程中,教师准确激活学生的原有知识、经验和思维,使其在观察、对比和思考中完成知识和方法的自主建构,实现数学思想方法的自然融合。最重要的是,每个环节中都增设了总结提炼,它可以深化、精练和概括知识,可以为学生能力的发展和提高提供机会,可以为数学思想的渗透提供助力,可以为数学学科关键性能力的发展添砖加瓦。

总之,数学课堂教学必须重视数学思想方法的挖掘、研究和渗透,以适应新课改的需要。当然,数学思想方法的渗透并非一蹴而就的,需要教师一以贯之地加以引导,让学生经历螺旋上升的过程,使学生的认识更加深刻,从而使学生对数学的理解实现质的飞跃。