父母自主支持、心理控制与高中生主观幸福感的关系

摘要:为探索父母自主支持、心理控制对高中生主观幸福感的影响以及个人成长主动性的中介作用,采用父母自主支持量表和心理控制量表、生活满意度量表、正性负性情绪量表以及个人成长主动性量表,对1 235名高中生进行测量。结果发现,个人成长主动性在父母自主支持和主观幸福感之间的中介作用显著,在心理控制和主观幸福感之间无中介作用。研究揭示了父母养育方式和高中生主观幸福感之间的内部机制,为高中生主观幸福感的提升提供了理论依据和实证支撑。基于此,父母要逐步形成自主支持型的教养风格,培养高中生的目标感,构建科学的家校共育机制。

关键词:高中生 自主支持 心理控制 个人成长主动性 主观幸福感

作者简介:王晓娜/山东省济南第十一中学一级教师(济南 250031)

一、问题的提出

亚里士多德认为,幸福是人类存在的终极目标,从个体参与的活动过程而非活动结果中产生。有学者将主观幸福感定义为个体从认知角度依据个人主观设定的标准对其整体生活质量所做的评价,生活满意度和积极、消极情感是影响主观幸福感的关键指标。生活满意度是个体对自己总体的生活状态和生活质量的认知评估,积极情感和消极情感则是情感维度的表达。[1]

高中生正处于分离—个体化的青春期末期,一方面是“分离”的发展,迫切渴求脱离父母的掌控,获得更多自我管理的权限;另一方面是“个体化”的发展,包括对父母去理想化,发展自主性,接受自己是有独立功能的个体等。[2]依据生态系统理论,家庭是对子女发展影响最深刻的微环境系统,父母的教养方式是影响最原始、最直接也是最有生命力的教育形态。作为两种不同养育风格的教养行为,自主支持是一种积极的教养风格,父母最小化地使用专制、操纵方法,给子女提供有价值的信息和情感支持,指引子女自由探索和实践个人价值和兴趣。[3]心理控制是父母对子女心理、情绪发展的消极控制,父母以言语或非言语的操纵性方式入侵子女的内心世界,为达到预定的目标或行为结果而向子女施加压力的行为,包括爱的收回、引发内疚和权威专断三种方式。[4]

自我决定理论强调心理需求的满足就像滋养个体身心发展的营养品,子女只有从家庭环境及时获得“营养素”,才能获得良好的适应性发展[5]。从高一至高三,学生的需求、价值观、个性、兴趣等都会发生变化,父母能否敏感捕捉子女不同年龄段的需要并提供有力的支持,决定了不同年级学生所感受到的父母自主支持和控制水平的差异。此外,父母自主支持和心理控制水平在性别上也可能存在差异,女孩的社会化进程更多体现在情感导向的家庭角色上,需要父母表达出更多情感关心和同理心;男孩倾向于追求个人理想与抱负,需要父母给予更多的自主支持和较低的控制欲。另外,是否为独生子女以及生源地的不同也会对父母教养方式产生影響,这些都是本研究亟待解决的问题。

关于父母教养方式和主观幸福感之间的关系,许多研究表明,自主性是心理幸福感的构成要素,父母自主支持赋予子女更多自主权和自我发展的机会,尊重、理解并支持子女的自由意志,正向预测其主观幸福感,而父母心理控制则负向显著预测子女的生活满意度。[6]自我决定理论提出,自主支持型的人际关系会满足个体对于掌控感的心理需求,生活满意度会更高,从而获得自我整合感和幸福感;而处于控制型的人际关系中时,内在心理需要得不到满足,就会消极、退缩、悲观,幸福感随之下降。[7]

个人成长主动性指个体在成长过程中有意识地、积极主动地提升和完善自我的倾向,是一种元认知结构。个体持续对个人成长过程进行评估、监控和调整 。[8]个人成长主动性包括四个维度:(1)对改变的准备:一个人有能力识别自己应该在哪些方面做出改变,做好开启个人成长第一步的准备;(2)计划性:有能力制订可执行的计划,理解改变的具体步骤;(3)利用资源:有能力获取信息、人力、服务或其他任何形式的支持;(4)主动的改变:有计划地一步步主动行动。

研究表明,父母权威型的教养方式对个人成长主动性的四个维度有显著的预测作用,这种教养方式可以通过提升子女自尊来增进个人成长主动性,而专制型和纵容型的教养方式会通过削弱子女自尊进而降低个人成长主动性。[9]父母消极的教养方式则会阻碍子女个人成长主动性,还会通过降低情绪智力的间接作用,进一步削弱子女自主成长的能力。[10]

关于个人成长主动性与主观幸福感之间的关系,个人成长主动性水平高的人把个人成长和发展视为人生的首要目的,把生活中的挑战看作促进个人成长的机会,会收获更多的心理韧性和生活满意度。[11]Keyes认为个人成长主动性是多维度心理健康模型的关键预测指标,且个人成长主动性与生活满意度、积极情绪呈显著正相关。[12]个人成长主动性凸显了真实幸福的实质,当一个人做出旨在发挥自我潜能的行动时,会产生充沛的价值感。生活满意度是影响主观幸福感的核心因子,一项纵向研究发现,个人成长主动性可以预测学生15周以后体验生活的满意程度,计划性和主动行为两个维度对生活满意度构成显著的预测指标,而生活满意度却不能预测此后的个人成长主动性水平。[13]

随着我国社会转型的加速,当代青少年自主成长的意念缺失,主观幸福感严重下降,正处于社会适应任务最大挑战时期的高中生承受着更大的学业压力及心理问题的风险。在时代的牵引下,家庭教育在面对社会结构巨变的过程中表现得“力不从心”,父母被长期的无助迷茫、教养不确定感等“内耗”,产生“父母倦怠”[14],科学有效的养育理念应运成为“刚需”。班杜拉的社会认知理论提出,个体的主观感受或行为(例如,主观幸福感)是环境因素(例如,父母教养方式)和人的内部因素(例如,个人成长主动性)相互建构、互动生成的产物。

以往鲜有研究综合考察父母自主支持和心理控制对高中生主观幸福感的影响,以及个人成长主动性在其中的作用机制。本研究旨在拓展家庭因素和主观幸福感之间的作用路径,力求为家庭教育提供科学的教养策略,破解家庭教育实践中的困顿和迷茫,也为高中生个人成长主动性及幸福感的干预研究提供实证基础。

基于上述分析,本研究假设为:H1:父母自主支持和高中生主观幸福感呈正相关,父母心理控制与之呈负相关;H2:父母自主支持作为一种积极的教养方式有助于提升高中生个人成长主动性,心理控制则会降低个人成长主动性;H3:个人成长主动性分别在父母自主支持、心理控制和主观幸福感之间存在中介作用。

二、研究方法

(一)研究被试

采取方便取样法,从山东省济南市某高中抽取高一、高二和高三共28个班级,进行团体施测。经回收整理,得到有效问卷1 235份,其中男生679人(55%),女生556人(45%);高一440人(35.6%),高二448人(36.3%),高三347人(28.1%);从生源地看,城市991人(80.2%),城镇102人(8.3%),县城48人(3.9%),农村94人(7.6%);独生子女524人(42.4%),非独生子女711人(57.6%),平均年龄为16.07±2.40岁。

(二)研究工具

1.父母自主支持量表和心理控制量表

本研究采用Wang等人编制的父母自主支持量表(Parental Autonomy Support Scale )和父母心理控制量表(Parental Psychological Control Scale)[15]作为研究工具。其中,父母自主支持量表共12个题目,包含自主选择和交换意见两个维度,例如,“当我遇到问题的时候,父母会倾听我的意见和观点”。心理控制量表共18个题目,包含引发内疚感、爱的收回和坚持权威三个维度,例如,“当我不按照父母的方式做事的时候,父母会告诉我,他们对我很失望”。采用从1(完全不符合)到5(完全符合)的5点计分,量表得分为所有题目得分的平均分。在本研究中,父母自主支持问卷和心理控制问卷的Cronbachs α系数均为0.85。

2.主观幸福感量表

由生活满意度量表以及正性负性情绪量表组成。生活满意度量表由Diener等人编制[16],包括5个题目,例如,“我的生活在大多数方面都接近我的理想”。量表采用7点计分,1代表“完全不同意”,7代表“非常同意”,量表无反向计分题项,各题目相加总分得分越高说明生活满意度越高。在本研究中,量表的Cronbachs α系数为0.84。正性负性情绪量表由黄丽、杨廷忠和季忠民等人编制[17],包含积极情绪和消极情绪2个分量表。积极情绪量表由10个情绪形容词组成,例如,“自豪的”;消极情绪量表也由10个情绪形容词组成,例如,“恐惧的”。量表采用5点计分法(1代表“非常轻微或根本没有”,2代表“轻微”,3代表中“等强度”,4代表“强烈”,5代表“非常强烈”)。被试根据自己近1~2周的实际情绪体验作答。在本研究中,正性负性情绪量表的α系数为0.92,其中,积极情绪分量表和消极情绪分量表的Cronbachs α系数分别为0. 91和0.93。

本研究将个体在生活满意度、积极情感、消极情感量表上的得分标准化,主观幸福感的评分指标为“生活满意度得分+积极情感得分-消极情感得分”,其中主观幸福感包括生活满意度和情感成分。[18]

3.个人成长主动性量表

本研究采用Robitschek等编制的个人成长主动性量表第二版(PGIS-II)[19]作为研究工具。PGIS-II包括4个因子:对改变的准备(例如,“我知道自己什么时候准备好了去做出一些具体的改变”)、计划性(例如,“我知道如何制定一些务实的目标来改变自己”)、利用资源(例如,“当我试图改变自己时,我会寻求别人的帮助”)和主动的行为(例如,“当机会来临时,我会主动抓住每个能让自己成长的机会”),共16个题目。采用Liket 6点评分法(0表示完全不赞成,5表示完全赞成)。在本研究中,整个量表Cronbachs α的系数为0.95。

(三)研究程序和数据处理

主试由每个班的班主任和一名任课教师担任。施测前,对所有主试进行了集中培训,在征得学校领导、各班班主任以及学生本人知情同意的基础上,以班级为单位进行团体施测,每个班由两名主试统一介绍指导语,并强调被试根据自己的实际情况作答,答案无对错之分。研究采用SPSS 26.0进行数据整理和分析,使用Hayes的SPSS 26.0宏程序PROCESS进行中介效应检验。

三、研究结果

自陈式问卷调查方式以及主试、施测环境等各方面的原因都会导致共同方法偏差,本研究一方面通过匿名、设计反向题目、严控施测程序等方式保证研究的严谨性,另一方面采用Harman单因子检验法进行共同方法偏差检验,对问卷所有的71个题目进行未旋转的主成分分析。结果表明,9个因子的特征值大于1,最大因子只能解释15.75%变异,小于40%的判断标准[20],本研究数据不存在共同方法偏差的问题。

(一)父母自主支持和心理控制的特征分析

结果显示,父母自主支持平均分(M=3.70)显著高于父母心理控制平均分(M=2.88),p<0.001。以年级为自变量、父母自主支持和心理控制为因变量进行的多元方差分析显示,年级的主效應显著,经多重比较得出,高一学生的父母心理控制水平显著高于高三学生(SE=0.06,p<0.001),高二学生的父母心理控制水平显著高于高三学生(SE=0.06,p=0.001),高一和高二学生的父母心理控制水平之间无显著性差异。高三学生的父母自主支持水平显著高于高一学生(p=0.002)和高二学生(p=0.009),高一和高二学生的父母自主支持水平之间无显著性差异。

在性别水平上,男生的父母心理控制水平(M=2.30)显著高于女生的父母心理控制水平(M=2.73),p=0.02。对于父母自主支持,男生和女生之间无显著性差异。对于是否为独生子女,独生子女的父母自主支持水平显著低于非独生子女分数(p=0.002),但是独生子女的父母心理控制水平和非独生子女的父母心理控制水平之间无显著性差异。对于生源地,方差分析显示,和父母生活在城市和县城的学生,其父母心理控制水平显著高于和父母生活在乡镇的学生(p=0.001,p=0.02),其余因子之间无显著性差异。而城市、县城、乡镇和农村的学生,其父母自主支持的水平之间无显著性差异。

(二)父母自主支持、心理控制、个人成长主动性与主观幸福感总分及各维度之间的关系

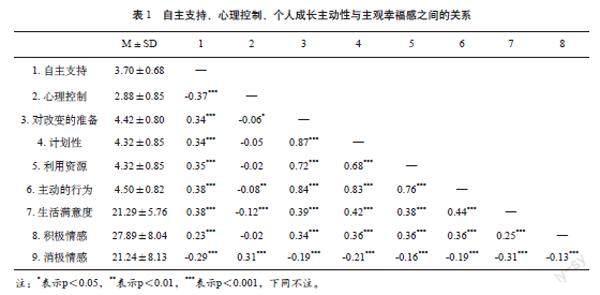

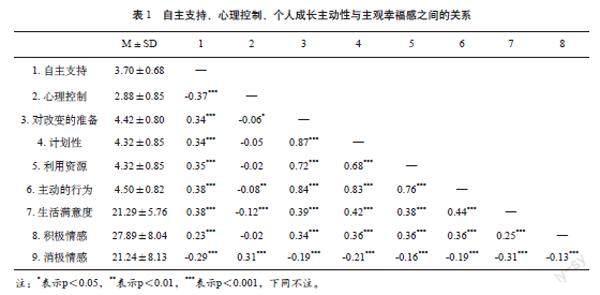

以年级为控制变量,对数据进行偏相关分析,各变量的均值、标准差及相关系数如表1所示,得知父母自主支持、个人成长主动性四维度与生活满意度、积极情感之间均存在显著正相关,与消极情感之间存在显著负相关。而父母心理控制与生活满意度之间均存在显著负相关,与积极情感无显著相关性,与消极情感存在显著正相关,与对改变的准备(p=0.031)和主动的行为(p=0.004)两个维度之间存在显著相关,但是与计划性和利用资源之间不存在相关性。

(三)个人成长主动性在父母自主支持和主观幸福感之间的中介作用

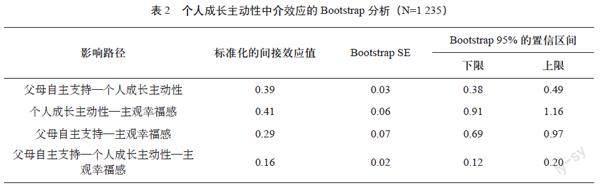

本研究采用SPSS 26.0的PROCESS程序(模型4)进行中介效应分析。利用偏差校正的百分位Bootstrap法(重复取样5 000次)计算中介效应95%的置信区间,置信区间不含0,则中介效应显著。

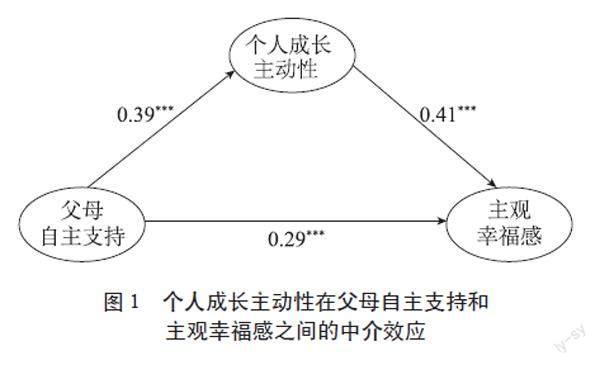

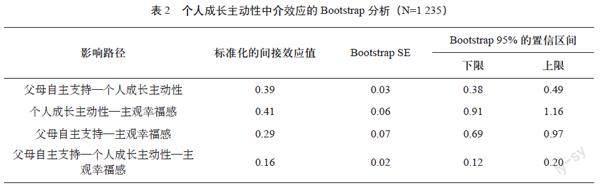

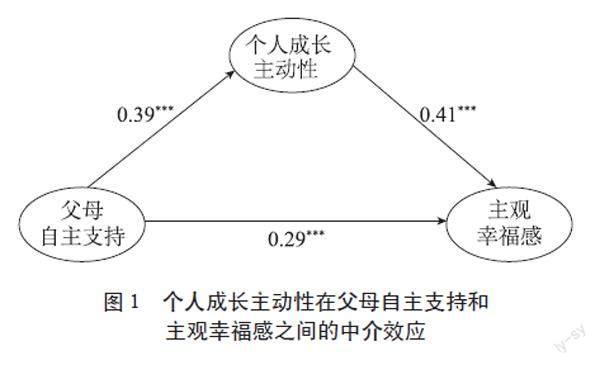

对个人成长主动性的中介效应进行检验结果如图所示。Bootstrap分析结果显示,父母自主支持对主观幸福感的直接效应显著(β=0.29,SE=0.07,p<0.001),置信区间为[0.69,0.97],不含0。父母自主支持对个人成长主动性的直接效应显著(β=0.39,SE=0.03,p<0.001),置信区间为[0.38, 0.49]。个人成长主动性对主观幸福感的直接效应显著(β=0.41,SE=0.06,p<0.001),置信区间为[0.91,1.16]。个人成长主动性在父母自主支持和主观幸福感之间的中介作用显著,标准化的间接效应量为0.16,SE为0.02,置信区间为[0.12,0.20],不含0,则中介效应显著,占总效应量的35.56%。

(四)个人成长主动性在父母心理控制和主观幸福感之间的中介作用

Bootstrap分析结果显示,父母心理控制对主观幸福感的直接效应显著(β=-0.19,SE=0.05,p<0.001),置信区间为[-0.53,-0.32],不含0。父母心理控制对个人成长主动性的直接效应显著(β=-0.06,SE=0.03,p=0.031),置信区间为[-0.11, -0.01],不含0。个人成长主动性对主观幸福感的直接效应显著(β=0.51, SE=0.06, p<0.001),置信区间为[1.18,1.42],不含0。个人成长主动性在父母心理控制和主观幸福感之间的中介作用不显著,标准化的间接效应量为-0.03,SE为0.02,置信区间为[-0.06,0.00],含0,中介效应不显著。

四、讨论

(一)父母自主支持和心理控制的特征分析

有研究以高三学生为样本,得出被父母理解接纳的高三学生更能形成良好的心理特质,形成自信、乐观、向上的性格,能以更高的心理韧性应对学业压力,进而取得相对理想的成绩。[21]本研究发现,高三学生的父母自主支持水平显著高于高一和高二学生的父母,心理控制水平显著低于高一和高二学生的父母。一方面,高三学生面临着频繁的模拟考试、迫在眉睫的高考压力、专业职业选择等决定未来的现实问题,父母理解子女的压力,接纳其紧张、敏感和脆弱的心理状态;另一方面,高三学生的自主决策能力、自我管理能力、控制冲动的能力都得到增强,父母倾向于“放手”,信任子女,给予其更多选择适合自己发展道路的自主权。

本研究发现,相对于女生,父母给予男生更多心理控制。研究表明,情绪易感性存在显著的性别差异,女生情感更细腻丰富,倾向于对消极事件做出更为强烈的反应[22];同时社会文化赋予女生更多乖巧、懂事、情绪稳定等“标签”,无形中增加了父母对女孩的信任感。综合考虑女生个性特征及社会文化因素等,父母更可能会减少对女生的心理控制,给予更多包容和自由选择的机会。

另外,相对于乡镇孩子,城市和县城孩子的父母心理控制水平更高。考虑到中国城乡差异的生态背景,在城市长大的孩子享受更丰富的教育资源、文化资源、物质资源等。随着城市教育竞争的持续加剧,在更高期望值的心理指引下,城市父母把教育投资看作促进子女成功的必要手段。高期望值背后是高额的教育投入和教育的功利化信念,在给子女注入强大动力的同时,也容易滑向心理控制的壓力边缘。

(二)父母自主支持的作用分析

本研究发现,个人成长主动性在父母自主支持和主观幸福感之间存在显著的中介作用,父母自主支持既可以直接影响高中生的主观幸福感,又可以通过个人成长主动性间接影响其主观幸福感。这和以往研究一致,父母自主支持的教养方式,为子女创造了一种滋养型的、具有掌控感的家庭环境,鼓励、支持子女。[23]

Epstein为父母提供了10种科学育儿的策略,排在第一位的教养方法是父母多向孩子表达接纳和支持,和子女之间有肢体上的亲密接触和高质量的独处时光;自主支持的教养方式排名第四。[24]基于依恋理论,自主支持的教养风格有助于父母与子女之间形成安全型的依恋关系,子女会形成“父母是可依赖的、友善的”人际认知表征,从而体验到更多的爱与归属感,获得更多幸福感。[25]此外,有研究表明,交出控制权是提高个体积极性、激活个体自主动机的一种简单且行之有效的方式。[26]父母想要影响子女,就要克制自身对控制感的需要,考虑子女对控制力的需要,创设富有选择权的家庭环境。

(三)個人成长主动性的中介作用分析

作为一种自我提升的内部动机,个人成长主动性是个体意识到所处环境的有限存量后,积极主动寻找无限增量的过程。家庭环境内各因素是影响个人成长原动力的关键外在情景变量。Paul Gilbert的研究发现,当青少年基于威胁被迫做事情时,会产生抑郁、焦虑和压力症状;当感受到外部环境的支持和接纳,并且有想要做成某件事情的内在驱动力时,他们的学习型大脑才能被有效启动。[27]

当给予高中生足够多的自主支持时,他们能够最大程度地发挥主动成长的潜力,未雨绸缪,为未来做准备;制订具体、科学的计划;懂得利用外部资源,适当求助人际支持;并做出有效的积极行动。自主支持的环境有利于个体外在动机的内化和内在动机的维持,促使其实现自我管理、自主负责;同时,有利于个体追求新奇和挑战,在吸收外界价值的同时,形成自己的评价体系。[28]提供自主支持的父母以构建亲子关系为养育的底层逻辑,更能积极倾听子女的观点,承认并接纳子女的感受,提供有意义的指导和可供选择的机会,以明确的规则为底线,鼓励子女尝试和探索新事物,满足子女的基本心理需要,进而提升子女的个人成长主动性。[29]

(四)父母心理控制的作用分析

本研究并未发现个人成长主动性在父母心理控制和主观幸福感之间的中介效应,心理控制并不能通过影响个人成长主动性降低高中生的主观幸福感。以往研究发现,当环境是控制型的,个体内部压力骤增,发展意愿和成长动机会被抑制,心理适应和发展受阻。父母心理控制具有强迫与操纵的特点,这种教养风格向子女传达了不信任,会削弱其自由意志,从而引发心理和行为问题。[30]

但是,这些研究都是以西方国家学生为被试,以中国初中生为被试的研究发现,父母心理控制对学生自主动机并无显著的消极影响。[31]究其原因,一方面,在我国几千年的文化积淀里,“慈母有败子,小不忍也”“爱之太殷,忧之太勤。虽曰爱之,其实害之”“打是亲,骂是爱”等观念深深印刻于家庭教育的纹理中,父母认为严加管束和控制才能让子女获得更高的成就,较高的行为标准和期望是传达父母关怀的一种方式。另一方面,从认知加工的视角看,父母控制要经过子女的认知评价才能影响其主观幸福感。与倡导个体主义的西方国家相比,中国学生倾向于将父母的控制理解为关心和爱[32],从而削弱了心理控制的消极影响。

本研究验证了心理控制对高中生主观幸福感的消极预测作用,这和以往研究一致。高中生需要“远离”父母,建立起与同伴之间的新的身份认同,体验情绪自主和行为自主的掌控感。父母心理控制限制了高中生的情感体验与表达,加剧了其内心冲突。感到威胁后,高中生会表现出抗议和反叛情绪,从而导致生活满意度下降。

五、对家庭教育的启示

本研究聚焦家庭教育,为父母提供如下建议:

首先,父母要逐步形成自主支持型的教养风格,减少心理控制型的教养方式。家庭教育是一种智慧活动,而不是一种控制活动,良好的家庭环境要让子女同时体验到爱和归属感以及独立性。引发内疚、武断专横等控制性的激励方式很难成就自我驱动型的自律者。要想培养出自我负责、目标笃定、理智选择的子女,父母的养育导向要从心理控制转向有效建议,从严厉管理转向科学引导。

其次,家庭教育要培养高中生的目标感。个人成长主动性的四个维度都是围绕目标展开的,对目标的探索是高中生所有学习和生活的基础,也决定了其对生活的满意程度和幸福基调。家庭的支持是培养高中生目标感的重要力量,父母要协助子女定义“我是谁”,从而唤起子女对人生问题的思考。

最后,高中生主观幸福感的提升是一项系统工程,需要家长、学校、社会全方位、多元化的干预。瓦·阿·苏霍姆林斯基说:“只有学校而没有家庭教育,或者只有家庭教育而没有学校教育,都不能完成培养人这样极其艰巨而复杂的任务。”[33]家庭教育只有和学校教育同向同行,同频共振,才能真正实现育人目标。

【参考文献】

[1] DIENER E, RYAN K. Subjective well-being: A general overview[J]. South African journal of psychology, 2009(4):391-406.

[2] QUINTANA S M, KERR J. Relational needs in late adolescent separation-individuation[J]. Journal of counseling & development, 1993(3):349-354.

[3][6] DECI E L, RYAN R M. The support of autonomy and the control of behavior. [J]. J pers soc psychol, 1987(6):1024-1037.

[4] BARBER B K, OLSEN J E, SHAGLE S C. Associations between parental psychological and behavioral control and youth internalized and externalized behaviors [J]. Child development, 1994(4):1120-1136.

[5][7][23]RYAN R M, HUTA V, DECI E L. Living well: a self-determination theory perspective on eudaimonia[J]. Journal of happiness studies, 2008(1):139-170.

[8][19]ROBITSCHEK C, ASHTON M W, SPERING C C, ET AL. Development and psychometric properties of the Personal Growth Initiative Scale- II[J]. J of counsel psych. 2012(59):274-287.

[9] HIRATA H, KAMAKURA T. The effects of parenting styles on each personal growth initiative and self-esteem among Japanese university students[J]. International journal of adolescence and youth, 2017(3):1-9.

[10] PERKINS, DONNA, BRACKETT, ET AL. The adverse influence of permissive parenting on personal growth and the mediating role of emotional intelligence[J]. Journal of genetic psychology, 2016(5):185-189.

[11]YANG H, CHANG E C. Examining the structure, reliability, and validity of the Chinese personal growth initiative scale-II: evidence for the importance of intentional self-change among Chinese[J]. Journal of personality assessment, 2014(5):559-566.

[12]ROBITSCHEK C, KEYES C L M. Keyess model of mental health with personal growth initiative as a parsimonious predictor[J]. Journal of counseling psychology, 2009(2):321-329.

[13]CHANG E C, YANG H, YI S, ET AL. Is personal growth initiative associated with later life satisfaction in Chinese college students? A 15-week prospective analysis[J]. Asian journal of social psychology,2019(6):1-6.

[14]俞國良.家庭教育中的“父母倦怠”.心理健康视角[J].清华大学教育研究,2021(6):21-28.

[15]WANG Q, POMERANTZ E M, CHEN H. The role of parents control in early adolescents psychological functioning: a longitudinal investigation in the United States and China. [J]. Child development, 2010(5):1592-1610.

[16] PAVOT W, DIENER E D. Review of the satisfaction with life scale[J]. Psychological assessment, 1993 (2):164-172.

[17]黄丽,杨廷忠,季忠民.正性负性情绪量表的中国人群适用性研究[J].中国心理卫生杂志,2003(1):53-56.

[18] JIANG J, SONG Y, KE Y, ET AL. Is disciplinary culture a moderator between materialism and subjective well-being? a three-wave longitudinal study[J]. Journal of happiness studies, 2016(4):1391-1408.

[20]周浩,龙立荣.共同方差偏差的统计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004(6):942-950.

[21]徐敏霞,徐宁,汪新建.父母教养方式对高三学生学业成就的影响:心理资本的中介作用[J].心理技术与应用,2021(4):193-201.

[22]GARD M G, KRING A M. Sex differences in the time course of emotion[J]. Emotion, 2007(2):429-437.

[24]EPSTEIN R. What Makes a Good Parent? [J]. Scientific American mind, 2010(5):46-51.

[25]BERNIER A, MATTE G, C?LIA,ET AL.Taking stock of two decades of attachment transmission gap: broadening the assessment of maternal behavior[J]. Child development, 2014(5):1852-1865.

[26]PATALL E A, COOPER H, ROBINSON J C. The effects of choice on intrinsic motivation and related outcomes: a meta-analysis of research findings[J]. Psychological bulletin, 2008(2):270-300.

[27]贝蒂娜·霍恩,简·吉尔摩,塔拉·墨菲.不可思议的青少年大脑[M].任静,译.北京:中国青年出版社, 2021:49-50.

[28]DECI E L, RYAN R M. Facilitating optimal motivation and psychological well-being across lifes domains.[J]. Canadian psychology, 2008(1):14-23.

[29]许丹佳,喻承甫,窦凯,等.父母自主支持与青少年未来规划:基本心理需要与个人成长主动性的中介作用[J].心理发展与教育,2019(1):23-31.

[30]SOENENS B, VANSTEENKISTE M. A theoretical upgrade of the concept of parental psychological control: proposing new insights on the basis of self-determination theory[J]. Developmental review, 2010(1):74-99.

[31][32]ZHANG J H, LIU G R, SHI W W, ET AL. On the relationship between motivating style and elementary students creative thinking: The mediating role of autonomous motivation. [J]. Acta psychologica sinica, 2011(10):1138-1150.

[33]錢洁,缪建东.破解家长教育焦虑的可能路径:构建促进学生全面发展的教育评价体系[J].中国教育学刊,2021(9):38-43.

The Relationship between Parental Autonomy Support, Psychological Control and Subjective Well-being in High School Students: The Mediating Role of Personal Growth Initiatives

WANG Xiaona

Abstract: To explore the effects of parental autonomy support and psychological control on the subjective well-being of high school students and the mediating role of personal growth initiative, 1 235 high school students were evaluated using the Parental Autonomy Support Scale and Psychological Control Scale, the Life Satisfaction Scale, the Positive and Negative Emotions Scale and the Personal Growth Initiative Scale. The results found that personal growth initiative played a significant mediating role between parental autonomy support and subjective well-being, and did not mediate between psychological control and subjective well-being. This study revealed the internal mechanism between parenting style and the subjective well-being of high school students, which provided a theoretical basis and empirical support for improving the subjective well-being of high school students. Based on these findings, parents should gradually develop an autonomy-supportive parenting style, cultivate high school students' sense of purpose, and construct a scientific home-school co-parenting mechanism.

Keywords: High School Students; Autonomy Support; Psychological Control; Personal Growth Initiative; Subjective Well-being

(责任编辑:李育倩)