基于公众行为分析的城市休闲广场座椅设施设计研究

杨淘 李岩

关键词:城市广场 座椅设施 行为规律 休憩行为 广场活力

引言

城市广场作为城市居民室外集中活动的载体,承载着城市居民休闲、娱乐、情感、认知等方面的需求,其重要性日渐增强。十四五规划中也提出公共空间设施共建共享,实现环境综合提升的发展目标。评价一个广场质量好坏的重要指标就是公众是否愿意在广场上长时间停留。要让公众在广场长时间停留,必然要有数量充足且设计合理的座椅设施。著名城市设计师杨·盖尔(Jan Gehl)认为,“评定特定区域公共环境质量时,必须把是否为人们小坐提供更多、更好的条件作为最重要的因素来考虑”。[1]这说明座椅设施是影响广场吸引力的决定性因素之一。为加强城市广场活力,吸引更多市民参与到户外活动中去,必须重视城市广场座椅设施设计。

目前,我国城市广场座椅设施经过了多年的发展,设计越来越成熟在功能主义和美学主义等方面都有较好体现。但是从使用者心理、行为和相互交往等方面的人性化考量仍有不足,导致城市广场座椅设施不能满足公众的使用需求。人们的社会生活特性决定了对坐憩空间的需求,根据哈尔滨工业大学孙莞博士论文的调查,超过50%的人认为公共空间中座椅设施对他们参与公共空间活动有影响或有很大影响[2]。由于公共座椅设施人性化考虑不足导致设施落后,产生一系列问题愈发明显,不可忽视。

一、相关概念

城市休闲广场是为了满足居民休闲,娱乐,交流等各种需求而在城市空间中设立的一种以硬铺为主,有一定绿化覆盖的公共活动空间,是以市民休闲为主的城市广场。[3]

公众行为:行为是人在特定的环境下的心理反应,行为目的和动机是为了满足人们的心理需求。行为科学主要研究空间环境中人的行为活动规律,满足人们对空间环境的要求,提高人在空间中行为活动舒适度、满足度。[4]

二、广场使用者对休息设施的现状分析

为探讨公众对广场座椅设施使用现状与公众对广场座椅设施的使用需求,笔者对郑州市绿城广场进行现场调研,收集了部分广场座椅设施使用者的使用反馈,并结合广场座椅设施的整体布局,广场公共座椅设施使用数据与广场使用者行为活动的观察,分析出城市广场座椅设施设计与使用问题。

(一)调查结果

1.时间分布

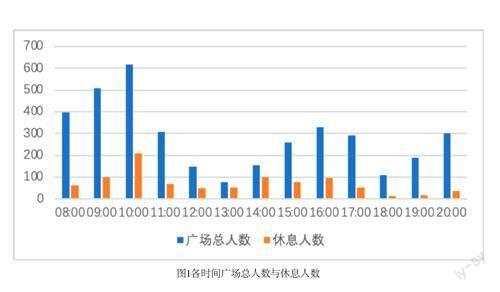

根据调查显示(图1)城市广场中总人数与休息人数大致呈正相关趋势。但在18:00之后太阳落山,广场微气候变差,即使广场总人数不断增加,但使用座椅设施的人数也很少。

在各个时间段,广场座椅设施的主要使用人群也有明显不同。在8:00——10:00之间,使用者多为老年人,此类人群就坐区域集中于活动区域周边。10:00——12:00和15:00——18:00之间座椅设施使用者主要是带着儿童前来的父母、爷爷奶奶。此类人群集中于儿童活动区周边。12:00——15:00之间,座椅设施使用者多为附近上班的中青年,此类人群多选择广场主流线周边的座椅设施上就坐,停留时间较短。18:00之后广场多为饭后散步锻炼的人流,他们会在锻炼结束后直接离开广场回家,不会在座椅设施上就坐休息。

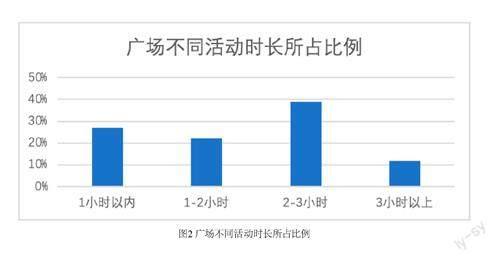

在城市广场内滞留的人群中,(图2)滞留时間2-3小时人的比例最高,这部分人群多为老年人。滞留时间在1小时以内和1-2小时时间段的活动人群则以年轻人和带着儿童来游玩的父母为主。滞留3小时以上的人群比例最少基本都为老年人。

上述调研可知,老年人群体在城市广场停留时间长、活动量大,使用座椅设施的比例最大,他们对座椅设施舒适性要求高并且休息时有较强的社交需求。带儿童来城市广场的家庭群体其休息区域集中于儿童活动区周边,此类人群需优先满足儿童的娱乐需求。中青年多选择广场主流线周边的座椅设施上就坐,停留时间较短。

2.空间分布观察公众使用座椅设施的情况,发现不同区域的座椅设施使用情况也有明显差别。

发生活动的场地周边座椅设施使用率最高。在城市广场中能看到活动或者激发公众参与热情的区域,如健身区域、儿童游乐区域、广场舞区域等,是公众驻足的场地,此区域座椅设施使用率最高。在使用高峰期座椅设施不足的情况下,部分市民选择在活动场地旁花坛边缘以及台阶处休息就坐也不愿离开此区域休息。

公众休息时选择的位置多处于广场的边缘,如广场硬质铺装和植被种植区的过渡地带或者周边有遮挡倚靠的区域,并且多倾向处于转角。而道路两侧和远离广场主流线隐蔽处的座椅设施使用率较低。

小气候舒适的场地受人欢迎。调研时广场气温较低,广场中休憩的人群大部分都选择在有阳光的座椅设施就坐,处于阴影处的休息设施使用率很低,背风并且有阳光照射的地方更是受到喜爱。在太阳落山后,即便广场总人数在不断增加,但由于广场微气候环境变差,广场中座椅设施也很少有人使用。

3.广场活动类型分布通过观察广场使用者的活动发现,尽管城市广场的建设初衷是使人们驻留其间的空间,但有相当一部分广场使用者的主要活动是以上下班、上下学等为目的的近路穿行。在周边有地铁站、公交站的城市广场这类使用者更多,但下午放学、下班的高峰期,此类广场使用者会在临近地铁站、公交车站的出入口附近驻足停留。城市广场的座椅设施布局中也需要考虑此类广场使用者的休憩需求。

观察逗留在广场上公众的活动发现,他们的活动可以分为依靠广场设施(建筑,景观,设备)进行的活动,如闲坐聊天、观光、健身器材的使用;以及依靠广场开阔的场地进行的活动如散步、跑步、遛狗、放风筝、溜旱冰等。两种活动行为并没有明显界限,随时会相互转化。因此在座椅设施的布局中要充分考虑公众活动流线以及与广场的空间关系,在城市广场中人群主流线周边和空间交界区域合理布局提升其使用率。

(二)城市广场设计与使用问题总结

广场座椅空间分布不合理。城市广场中大部分座椅设施都分布在道路两侧等座椅设施使用率较低的区域,而活动区域周边及空间过渡处座椅设施使用率高,公众经常驻足停留的地区座椅设施布置数量不足,并且座椅设施分布位置不符合公众行为习惯。

广场中座椅的形式较为单调,无法满足使用者社交需求。调研中城市广场主要的使用者为老年人群体和儿童,这两类人都拥有较强的社交需求,老年人希望在户外活动中相互交流信息,排解负面消极情绪,儿童希望结交新朋友。目前广场中多为直板长条座椅,还有部分围着树布置的环形座椅,座椅设施形式单调,座椅使用者之间交流不方便,无法满足广场使用社交需求。

广场中座椅设施材料选用不合理,使用体验较差。城市广场中休息设施座面材料多数采用石材和金属材料制成,冬季气温低与夏季太阳直接暴晒的情况下座面与人体直接接触,使用体验不佳。在调研中也发现,有部分广场使用者自带坐垫在广场座椅设施休息,还有部分儿童的父母选择坐在孩子的玩具车也不在广场设置的座椅设施上休息。

三、广场使用者的特征和需求分析

1.广场使用者的行为特征

首先,城市广场公众活动具有聚集性。城市广场中发生活动的场地吸引公众聚集在此,如健身区域、儿童游乐区域、广场舞区域等,是公众驻足的场地。通过城市广场活动,将兴趣爱好相似的广场参与者联系在一起,共同发扬特长爱好,倾诉内心的烦恼,分享生活的美好,加强了人与人之间的交流。激发了城市广场的空间活力。

其次,城市广场公众活动具有时间规律性。城市广场早上和上午的时候多为锻炼身体的人群,下午时多为休息娱乐的人群,晚上的时候又以健身人群为主。并且老年人和儿童在城市广场停留时间较长,青年人和中年人在广场停留时间较短。进行广场休息设施设计要明确各类人群使用时间,有针对性设计而不至于资源浪费。

最后,城市广场公众活动人群具有稳定性。城市广场的活动者多为居住在附近的居民,来广场的频率很高。并且公众对活动区域也有一定的习惯性,到广场后会直接前往固定区域活动,也会选择相对固定的区域休息。在进行广场座椅设计时要对各空间主要使用人群进行分析。

2.广场使用者对座椅设施的需求

广场使用者的生理需求:由于城市广场座椅设施与人体直接接触,对座椅设施的材质造型设计要格外慎重,应选择具有温和柔软质感的材料,并且在造型设计上应依据人体工程学理论,为广场使用者设计出更人性化的休息座椅设施;在傍晚太阳落山后,广场使用者视线变差,对色差小,颜色深的物品辨别能力降低,因此在广场道路两边的座椅休息设施应设置路灯、地灯、灯带等照明设施,减少广场使用者因光线差看不清周围环境而产生不便的情况;最后,广场使用者对休息环境小气候较为敏感,阳光和风是保证小气候舒适的关键因素。据研究表明,风速每增加1米/秒,使体感温度下降2℃~3℃,阳光下与阴影中体感温差相当于7℃。这要求休息设施的设计要和周边植被相配合,构造背风并且有阳光照射的舒适休憩空间。

广场使用者的心理需求:城市广场的多数使用者为老年和青少年群体,他们闲暇时间多,内心容易产生孤独与失落感,而城市广场为市民提供了一个相互交流的场地,让市民有空间展示自己的兴趣爱好,丰富自身人际关系,充实广场使用者的内心情感。因此城市广场座椅设施设计要迎合广场使用者的社交需求,增强休息时与外界环境的互动,使得空间有活力,让广场使用者感受到一定的人文关怀,给予其心理上的安慰。

广场使用者的行为需求:日常情况下广场步行的理想距离为200~300m,最长不超过500m,对儿童、老人和残疾人来说,合适的步行距离通常要短得多。多数人在使用空间时有“边缘性”倾向,尤其是独自一人或者小团体活动时并不希望引起广场上其他人的关注。公众停留的位置多处于广场的边缘,如广场硬质铺装和植被种植区的过渡地带或者周边有遮挡倚靠的区域。驻足后,如果緊接着发生停留行为,经常停留的位置是在离驻足暂停的地点30m以内的范围内且多倾向处于转角。因此在进行休息座椅布置的时候要注意座椅之间的距离以及座椅与周边场地的关系,让座椅的布置符合广场使用者行为习惯,让公众使用更舒适。

四、城市休闲广场休息设施创新设计方法

1.根据广场使用人群停留时间设置足够的休息座椅

优秀的城市广场座椅设施设计,首先要保证有充足的座位,合理的广场座椅设施总周长为广场周长的0.8~1倍。如卡尔加里城市广场如图3所示,休息设施总长度与广场周长相仿,可满足人流高峰期公众休憩需求。对于人流量大的城市广场而言座椅设施的设置可在上述基础上增加10%-20%之间才可满足使用需求。[5]

广场使用者中,不同人群在广场中停留时间以及对休息座椅的需求也不同,要设置不同形式的休息座椅满足使用者多样的需求。根据调研可知,老年人在城市广场中停留时间最长,使用座椅设施常常多人聚在一起。他们使用座椅设施不仅仅是休息需求,还要人与人之间互相交流的社交需求。 [6]因此,针对老年人群体可在活动场地边界区域布置一些“L”形座椅、多重转角座椅等满足他们聊天、下棋、打牌、奏乐等社交需求。

家庭群体是儿童和陪同的家长为主,他们多数都携带很多物品或推着婴儿车来到城市广场参与户外活动。针对此类人群可设置桌椅组合型座椅设施如图4所示,形状可根据需要自行组合,方便放置随身携带的物品和照看婴儿,但要注重尺度的合理,防止使用过程中磕碰受伤。除常规形式的固定座椅设施外,还可在主要休息场地内点状布置可移动座椅,满足使用者多样化的需求。

儿童对于座椅设施的类型很少挑剔,有时甚至会选择席地而坐,但对于座椅设施的趣味性较为敏感。如图5四川像素乐园儿童活动区所示,在儿童活动场地内可针对儿童设置色彩明亮、造型抽象、形状具有特色的互动型座椅设施带给儿童丰富的感官体验,激发儿童使用的欲望。此外座椅设施还可结合涂鸦、认知标识、科普图案等形式激发儿童对周边环境的兴趣。[7]有趣的活动才能聚人气,众多孩子的游戏活动与家长的聚集可提升城市广场活力,促进城市广场健康发展。

2.休息设施的设置与广场公众停留区域相结合

在城市广场中公众并不是均匀分布的,而是多集中在几个活动场地周边停留,在进行座椅设施设计时,要合理分配广场中不同区域的休息设施数量。广场中发生活动的场地,如健身区域、儿童游乐区域、广场舞区域等公众偏好停留的地点是休息设施布置的主要区域。休息设施最好在这些活动区域边界明显处组团布置,这样不仅方便寻找,还可以将人群聚集,满足公众的交流需求。[5]同时多数人在使用空间时有“边缘性”倾向,休憩时希望看到广场活动又不想被他人注意。因此休息设施应沿活动场地边缘、凹处、背靠植物有心理依托的位置设置,朝着活动的方向。这样不但可以观察到广场各种类型的活动,还方便休憩与活动两种行为相互转换。此外,公众在广场活动时经常有一些个人物品如背包、水杯、衣物需要放置,物品堆放在座椅设施上影响座椅设施使用。因此,广场座椅设施应增加悬挂、放置物品的功能。比如在座椅设施侧边设置挂钩,在座椅设施下方设置隔板灯带,为广场活动者提供便利。

其次,广场中主道路两旁的休息设施由于周边人流量大、干扰多,休息设施使用率较低,不宜布置太多,应将座位之间的距离设置在300-400为宜。并且路两旁的座椅不要面对面布局,应采用交错布局的方式,避免休息时面对面的尴尬,保障使用时的相对隐私性。座椅设施周边应设置路灯或者地灯等照明装置,在夜晚时方便广场公众快速寻找,提高使用时的安全性。

最后创造休息空间良好的小气候舒适性,日照与风是广场座椅设施选址的重要因素。选址要处理好周边建筑、植物与休息设施之间的关系,保证冬季有充足的阳光,夏季不长时间暴晒。如图6所示,休息设施冬季风方向種植针叶树,遮挡冬季风创造良好的小气候,总体背风向阳。休息设施周边的植物不可对人体有刺激性、无毒,尽量避免有果实掉落污染休息设施。休息设施与植物结合设计不仅可当作城市广场景观小品,净化空气,还能让使用者在休息时与绿色自然接触,放松身心,提升使用舒适度。

3.座椅设计充分考虑人体工程学

座椅设施作为城市广场公众基本休息需求的公共设施,(图7)其尺度需要符合人体工程学以保障公众使用舒适度。城市广场公共座椅设施座面的高度应在38cm-44cm之间,座深应在38cm-42cm之间。座椅应设置靠背功能,靠背到地面高度应在79cm-84cm之间,座面和靠背之间呈95°-110°之间,对人体腰部背部进行支撑,供公众休息,缓解疲劳。将人机工程学运用于座椅设施设计可保障人与座椅设施之间的优良关系,达到城市广场、公众、座椅设施之间的和谐状态[8]。

材质选择:城市广场座椅设施处于户外常年遭受风吹日晒,还要保证使用时的安全、舒适。因此座椅设施的座面材料选择上要具有稳定的热功性能,同时还要耐腐蚀性能好,不宜吸水,环保。座面材料应优先选择触感较好,冬夏使用都温度舒适的木塑复合材料等,少使用石材、金属等冷热传导性高的材料。不同地区的城市广场可将当地盛产的天然材料运用到座椅设施设计中,如四川盛产竹子,就可在当地城市广场布置部分竹编座椅。随着材料科学不断发展,可用于户外公共设施的材料越来越多,设计中要挖掘新材料特性,根据座椅设施所处的环境来满足使用者物理与心理需求,为广场座椅设施赋予更多功能。此外,座椅设施座面最好采用若干条状间隔布置的方式,这种布置方式有很好的排水性,能适应雨雪天气还具有一定的自清洁功能。

4.充分利用辅助座位

在城市广场人流高峰期对座位需求大增的情况下,除了凳子椅子等基本座位外还需要有许多辅助坐位。辅助座位是指在城市公共空间内原本担任其他功能,在必要的时候又可供人群坐憩的构成元素,如台阶、基础、梯级、矮墙、水池、花池侧沿和踏步栏杆等。设置辅助座位有个最大的优点,能减少基本座位的布置,避免在广场人流量较少的情况下,大量空置的座椅设施给人造成广场萧条的印象。

另外,采取“座席景观”的形式能提供一种特殊类型的辅助坐位,“座席景观”是城市空间中多功能的小品,既可作为观景点,也能临时充当座位使用。如图8所示广东时代美术馆“人民公园”互动装置,其设施就像积木一样,使用者可根据自己的想法随心所欲地移动到任意位置,并互相穿插组合成不同形态,使其充满各种可能。具有不同使用方式的多功能城市广场“座席景观”应该得到普遍推广,因为它们可以和休息设施使用者产生更多有趣的互动,并使人们能更加多样化地使用城市广场休憩空间。

结论

座椅设施是城市广场建设至关重要的一环,是公众的放松地带,体现着广场对待公众的态度。文章通过分析广场中公众活动规律与需求,结合优秀座椅设施设计案例,提出了城市广场座椅设施创新设计方法,帮助提高公众在城市广场休息时的舒适度,提高广场的活力。希望文章的研究能为城市广场座椅设施的设计提供一定的参考依据。