从西方关于自主学习理解与实践的考察看中国大学生自主学习之逻辑

吴易林 吕林海

[作者简介]吴易林(1996—),男(苗族),湖南张家界人。博士研究生,主要研究方向为高等教育全球化、高等教育与文化、大学课程与教学。*[通信作者]吕林海(1977—),男,江苏南京人。博士,教授,博士生导师,主要研究方向为大学生学习、大学课程与教学。[摘要]以自主学习为核心的知识获取机制在教育变革时代的重要性日益突显,诸多研究却表明“宽泛”而“自由”的中国大学生自主学习实践并未证明自主学习的效用与价值。通过对中、西方关于自主学习理解与实践的考察,关照中国大学生自主学习的实践问题,发现关于自主学习认识论上的偏狭是引发中国大学生自主学习实践问题产生的根源,即缺乏自主学习概念的前提性分析:其一,中国大学生开展自主学习的前提条件是在已有的知识环境下进行,其自主学习的初衷是求得对已有知识的真知灼见。其二,中国大学生开展自主学习的终极目标是深造知识,以求得“居之安”“资之深”和“取之左右逢其源”等社会人生道义。

[关键词]自主学习;中西方比较;中国大学生

[中图分类号]G647[文献标识码]A[文章编号]1005-4634(2023)01-0001-100

引言

2020年经济合作与发展组织(OECD)发布未来学校图景的报告指出,在如今这个随时随地都有丰富学习机会的社会,个人成为学习生产者和知识消费者的同时,以课堂、讲座为主的线下学习转变为线上、线下的混合学习也将会逐步常态化。学习场域的拓展和数字化技术的使用令广泛的学习来源被不断认可和重视,正式与非正式学习间的界线变得模糊,原有系统、统一的学校教育亦备受冲击[1]。该图景下,个人凭借脑容量大小所存储的知识多少不再有竞争价值,以自主学习为核心的知识获取机制将成为教育变革时代的未来秩序,也会是学习型社会个人终身学习所必须掌握的技能[2]。

从教育变革与学习型社会的视野审视高等教育,会发现其亦呈现出学习对象扩大化、学习空间和内容延展化等普及化特征。据教育部数据统计,2019年我国高等教育毛入学率已达51.6%[3]。单从数量上来讲,我国已进入高等教育普及化阶段。此外,高等教育也正向更广泛、开放的系统演变,即从大众高等教育转向普及高等教育“终身学习”的阶段[4]。其实,1998年教育部发布的《面向21世纪教育振兴行动计划》就曾提及构建终身学习体系、向学习化社会迈进的构想[5],也有学者曾在2014年提出我国离普及高等教育阶段仅有一步之遥的论断[6]。可见,也许在2014年,甚至是更早一段时间,我国高等教育已林林总总地“超前”表露出向普及高等教育“终身学习”转变的迹象。

在这一过程中,提倡大学生自主学习的观念已被我国不少大学和教师接受,形成了许多促进大学生自主学习的模式和理念。如PBL问题导向模式、基于MOOC网络资源的SPOC模式、翻转课堂等。而事实则是,即便以“学生自主学习”为要旨的教育理念在大学倡导多年,但中国大学生的自主学习实践却是“一地鸡毛”。主要表现在以下几方面:第一,大学生眼中的自主学习并非是其学习经历中最重要的活动。一项针对中国研究型大学本科生高影响力教育活动特征的研究显示,认为“自主学习”是其学习经历中最有意义活动的大学生仅占调查样本的6.2%[7]。第二,无意义或低效的自主学习产生了许多不良后果。吕林海等利用SERU调查数据分析显示,大学生自主阅读量的不足,直接导致大学生个性化研习成为短板[8]。刘云杉则通过访谈观察发现,受工具消费理性的影响,大学生多视自主学习为自流活动。他们秉持着好奇的态度自由选择,用快乐向知识“行贿”,以至于知识获取的严肃性与心智训练被解构,师生关系也被异化为“奏技者与看客”[9]。一位来自清华大学的教师在进行自主学习的新课堂实践后,甚至还收到了“没有学到东西、收获很小”“学的很茫然,不知道学什么”等负面反馈意见[10]。

综上可知,“宽泛”而“自由”的中国大学生自主学习实践并未证明自主学习的效用与价值,反而让自主学习的理念和目标在中国大学的本土化实践中成了水中之月。那么,在教育变革时代和学习型社会的背景下,面对现实存在的问题,怎样才能提升大学生自主学习的效果?怎样才能为大学生顺利进入“终身学习”的学习型社会做准备?本研究试图通过对中、西方关于自主学习的理解和实践——与之相关基本问题的梳理和考察,为回答以上问题找到认识的突破口。

1自主学习理解的西方语境和中国视角

1.1西方语境研究术语的流变:以“自由人”为基成为自我学习的“大师”在西方,许多研究者认为若要探讨培养学生的自主性,必然要与教育相联系。即培养发展学生的自主性,只有同教育的过程关联起来,使其形成组织学习、自决判断、自我认知和自我辩护的能力才是可行的[11]。西方研究语境中的“自主学习”最早出现于20世纪70年代的第二外语语言教学领域,不同研究者对自主学习的概念做了不同界定,并用不同术语予以命名,包括Autonomous Learning、Self-directed Learning、Self-access Systems、Self-regulated Learning四类。

1.1.1Autonomous Learning(自主学习)

Autonomous Learning一类的研究认为自主(autonomy)是个体能力(capacity)的一种,表现为个体能从主观意愿上学习,且有能力监控和安排学习[12]。这也是西方社会描述自主学习的原始术语。但在该术语未出现前,西方学者们并不总能清晰地界定自主学习的内涵,但比较统一的认识是,实现个人自治是社会共同的理想目标。社会人才市场也比较直观地对该理想目标作出回应,一项关于新西兰雇主对大学毕业生能力看法的调查显示,大多数雇主更愿意雇佣有学习自主特質的大学毕业生[13]。霍尔克(Holec)率先将“自主学习”用于二外语言学习发展的研究,将其定义为学习者以自我逻辑和适当方式开展学习的能力[14]。利特(Little)在此基础上,进一步将其术语的内核锁定为一种“自我负责”的自治能力[15]。

透视早期自主学习术语产生过程可知,自主学习术语的初始意蕴同西方社会发展追求经济效益获取最大化、个体实现自我管理理想状态的广阔社会语境紧密相关,并受二者合力推动产生。

1.1.2Self-directed Learning(自我导向式学习)

Self-directed Learning(或Self-instructed Learning)是同自主密切相关的重要术语。西方研究者认为Self-directed Learning对帮助个体进入学习型社会、满足全球瞬息万变的生存需求至关重要。

持有此术语概念的西方研究者认为,学生在进行Self-directed Learning时,应了解自我特有的学习风格和习惯,并能有效评估有关学习的任一要素[16]。安(Ann)等人在该术语基础上通过实验研究发现,利用积极的心理干预提高初入校园学生的自我效能感和自尊心,其自主学习水平相对于对照组来说有显著提高[17]。可见,Self-directed Learning所描绘的自主学习不仅是一种学习过程,还是一个面向学生的学习态度、技巧且学习目的指向明确的心理过程。在此,学生将有意识地承担起做出有关学习目标和努力的决定。然而,这对大部分学生来说都具有挑战性。如有实证研究表明,Self-directed Learning对认知技能卓越的学生获得准确的概念理解是有效的,而对相对较弱的学生则可能使他们陷入困苦[18]。受此限制,很长一段时间内,Self-directed Learning的相关研究与实践处于停滞状态。

西方自主学习研究语境中的Self-directed Learning关注到许多与学生内在自我负责和自我独立的相关因素,比如“承担”“自我效能感”等内涵。但这种将其过度定义为个人属性的学习方式,使学生陷入到封闭的逻辑循环怪圈,即要成为自我指导者,学生就必须要先自我指导。因此,后续有研究者在此术语下进行研究时认为不能完全让教师支持从学生的自主学习实践中“消失”,而应当倡导更为灵活的课堂组织方式以提高学生自主学习的质量[19]。这与狄金森(Dickinson)所强调的教师是自主学习不可缺少的部分的观点相契合[20]。

1.1.3Self-access Systems(自主获取系统)

历经数年发展,许多西方研究者纠正了将自主学习的关注点集中在学生内部自我指导力方面的认识,要求学生掌控外部因素和进行学习状况管理进入西方自主学习有关研究的视野,Self-access Systems由此孕育而生。

Self-access Systems意指学生自主有效利用学习资源的学习模式[21]。Self-access Systems推广早期,由于其具有减少教学时间、降低教学成本的优点而风靡于西方教育实践。如安德森(Anderson)等人的研究证实,Self-access Systems在澳大利亚大学全日制教学过程中,因其能合理配置教学时间、提高教学效率与质量的学习模式而被广泛推广[22]。但该模式在实施时,却因过分关注物质资源条件的好坏以及高昂的资源耗费而备受诟病。德涅(Drnyei)为解决此问题,完善了Self-access Systems的理论模型,强调整合学生所处的环境和工具使用的个体态度,不仅认为二者的整合特征是进行自主获取学习模式的先决条件,还倡导关注学生在开展自主学习时实时情境下的学习体验[23]。同样,韦尔蒂维娅(Valdivia)等人在前人研究的基础上,发现了对Self-access Systems产生重要影响的情感因素,并提出了帮助学习者有效参与该学习模式的策略。如通过提高学生开展自主学习的意识和积极情绪,以维持学生持续探索、自主获取学习资源的良好感受[24]。

简言之,Self-access Systems在运用早期偏重强调个体对外在资源的监控以及教师对资源的提供,而忽视了自主学习者内在动机、态度的监控。但随着相关研究者认识水平的提高和完善,以“物”促“我”来提升自主学习者学习体验的认识,比如学习体验、情绪等,引起了该研究术语中相关研究的注意。

1.1.4Self-regulated Learning(自我调控式学习)

20世纪中后期,美国自主学习领域的专家齐默曼(Zimmerman)教授领衔提出的Self-regulated Learning,是近年来国外自主学习研究领域有较大影响的重要术语。

Self-regulated Learning强调学生在进行自主学习时,不仅要主动调控学习过程,还要主动利用外部反馈适时地监控和调试学习环境,把握学习的外在表现与影响,并将自主学习认为是积极而极具建设性特征的学习过程[25]。齐默曼在对术语概念进行辨析后,试图构建以计划(自主学习行动前)、监控(自主学习行动时)、评估(自主学习行动后)为核心的三阶段循环自我调控式学习系统,要求学习者通过设定目标并调控其认知和元认知以实现其学习目标[26]。温妮(Winne)在此基础上认为Self-regulated Learning囊括了任务目标定向、计划、学习策略以及适应元认知四个基本阶段[27]。后有研究者将该系统拓展到采用社会建构主义学习方法的研究情境中,认为表述Self-regulated Learning时需把握个性化学习与社会性學习的差异[28]。现今陆续也有研究证实,个性化的在线学习中,Self-regulated Learning与学生个人的学业成绩间显著正相关[29],且使用与Self-regulated Learning相关的学习策略能进一步提升学业成绩[30]。

从上述研究者对Self-regulated Learning的界定和实证研究中,能清楚地把握到该术语下的自主学习具有明显的迭代、重复特征,对学生也提出了更高的标准,要求其不仅要在认知上表现活跃,更要有足够的能力监控和调节学习。但该术语下的自主学习也有不足,如学生通常无法启动自我调节的学习过程,并且常在复杂主题的学习上遇到困难[31]。为此,大多西方研究者选择通过外部技术手段支持和促进学习者进行自我调控式学习,帮助学生成为自我学习的“大师”。

1.2西方语境研究术语流变的审思:“物”“我”关系之纠葛结合上文对西方语境自主学习研究术语流变的考察可知,尽管西方语境中自主学习研究术语的表征形式各不相同,但其内在含义和目标却大同小异,都指向学生学习自主性的培养,以促进其实现更有效的自主学习。此外还可以发现,西方语境中自主学习研究术语意涵的表达同西方人自我意识的发掘及其社会发展有着密切联系,发生着由解放学生摆脱对外在支持(如教师支持)的依赖,到使学生陷入对外在物质条件,即对“物”的依赖,再到以“物”促“我”的转变。但在这一转变过程中始终未变的是学生学习自主性的培养。概言之,自主学习的核心是学生,培养学生学习自主性,使之成为自我学习的“大师”是西方语境下自主学习研究术语不同表达的旨归,这也集中反映了西方社会对“自主”的认知和理解。

实现个体发展,培养学生学习自主性一直是西方社会的教育传统与理想,暗含着西方社会对自由、平等、个性等文化价值的判断。历史地看,“自主”这一概念最初在西方社会被运用于政治领域,后与权利、科学交织在一起。在古希腊的政治著作中,“Self-government”多用以释义“自主”,被视为独立解放的精神[32]。文艺复兴结束后,“自主”的内涵转向表示人的意志与选择的自由,是个体自我主宰的权利。参考康德的普遍自由律可知,从人的行为来看,意志的自由行使就是权利,权利则是为纯粹而积极的自由立法[33]。受工业革命和科学实用主义甚嚣尘上的影响,“自主”被西方人套上了功利色彩。在穆勒的功利主义中,“自主”是实现在社会中最大功利化的砝码,“自主”应保证个体能多样、充分地发展来推动社会进步,但这种“自主”并非肆意妄为,其本质理应基于平等的理念[34]。进入近代社会,人的自主性成为西方社会探究“人”问题的重要范畴。从哲学层面来说,基督教在西方社会价值观中的统领地位频繁受到挑战,人的自主意识得以全面地释放。从现实层面来说,西方自由市场的建立与发展必然体现自我主导原则,具体表现为自由活动的人渴望通过自我意识验证自由工、商业社会秩序的权威。贡斯当认为正是自由的工、商业社会秩序,才使得近代西方人能完全在自由的环境中做自己所想、成自己所梦,并造就他们追求独立与自由的热忱[35]。而在黑格尔眼中,无论是哲学层面还是现实层面的讨论,这一时代对自主性的认识始终停留在“物”“我”对立的一元论阶段,是单面的不高级状态[36]。在现代商品经济社会中,马克思对商品经济社会的“自主”进行了批判,指出市场交换在让人摆脱自我依赖的同时,也使人陷入对外在物质条件的依赖,这从本质上来说与人的自主和内在需要并不符合[37]。由此马克思提出了“自由人的联合体”及人的全面发展理论,认为人自主发展实质是“占有自己的全面本质,能按照自己的本性需要安排世界”[38]。据马克思的论断可见西方人渴望挑战世界外物的自主意识,即希望通过自主意识完成认识和改造世界的活动,最终从大自然中将人解放出来,以“物”来促进“我”的发展。

综上,在对西方语境自主学习研究术语流变的考察中,可以洞悉西方语境下的自主学习蕴藏了一个理论预设,即学生的“自主”是西方社会文化赋予的先验性存在,目的在于帮助学生成为自我学习的“大师”,并且这种观念在很大程度上受西方社会文化的滋养而生成。不同研究术语间的概念关系详见图1。

1.3中国视角研究内涵的回溯:以“深造自得”为核生成处世之“道”我国自主学习方面的研究肇始于20世纪90年代初,由于自主学习的认识论孕育于西方语境之中,故而在研究早期,我国研究者同样在外语习得研究的大背景下深耕自主学习方面的研究,其发展脉络基本与西方一致。但与西方不同的是,自主学习是否适合中国的学习情境一直是研究者关注的焦点问题。国外有研究认为,自主学习所倡导的理念与以教师为中心、重视传统讲授法的中国教育互相抵触,并不适合在中国运用[39]。国内部分学者也持相似观点,认为将自主学习作为国内教学改革的主导方向为时尚早[40]。而李红则通过分析自主学习的发展层次,得出与此相左的观点,认为自主学习不仅能够适应不同学习文化的需求,且与强调社会分层的中国儒家文化基本相宜[41]。也有调查研究显示,中国学生是具有自我意识的,且在整体能力上并不逊于西方學生[42]。这或许可以理解为现代东亚社会强大的学习文化力量使然,即东方学习文化对学生智力和精神自主发展上的规训[43]。譬如,相对古老且富有影响力的儒家学习文化中的修身之学对教育理念的影响,使得“深造自得”成为千百年来中国学生开展自主学习的核心要义[44]。

1.3.1传统文化中的自主学习内涵

先秦时期,孟子曾言:“求则得之,舍则失之,是求有益于得也,求在我者也”[45],其含义指向“求在我者也”对学习者求知的重要价值。需特别说明,孟子提出深造知识“求在我者也”的前提条件是努力,而非能力。正所谓欲成大器者“必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身”,对知识“深造自得”需要学习者具有决心、坚持的努力品性。宋代理学家们对孟子“自得”思想进一步阐发。其中,朱熹在《孟子集注》中对孟子“自得”思想有详尽注解。他说“君子务于深造而必以其道者,欲其有所持循,以俟夫默识心通,自然而得之于己也。自得于己,则所以处之者安固而不摇;处之安固,则所籍者深远而无尽;所籍者深,则日用之闲取之至近,无所往而不值其所资之本也。”[46]从上述论断可知,“持循”与“心通”的艰苦自得是朱熹对孟子“自得”思想衣钵的继承,学生若要达到“自然而得之于己也”的境界,就必然要“有所持循,以俟夫默识心通”。而相比于孟子,朱熹的“自得”思想却有另一层内涵。朱熹解“自得”蕴藏了“自然而得”和“得之于己”[47],前者表示理解知识的真正感悟,有感而得,是对求学之人主体性的描述。后者则描述的是求学之人治学的方式方法,认为求学之人应“切己体察、真有所见、见理明投”,有步骤地获取真知灼见[48]。明清时期,王夫之认为“自得”与“深造求知”互为补充,并提出“深造之以道,欲其自得之,语相呼应”的观点[49]。

1.3.2现代研究中的自主学习内涵

近年来,国内研究者多结合自身实践经验,对自主学习作了本土化的理论探讨,其概念的内涵与外延也在不断地丰富和完善。学界目前比较公认的定义是学生的自主学习是能学、想学、会学和坚持学能力的展现,是脱离“他主”学习的过程,其特征包含学生的能动性、自主学习过程与结果的有效性和相对独立性[50]。潘光文的研究是國内少有的从社会学视角观照自主学习的研究,该研究认为社会学意义上的自主学习是学习主体对其学习活动的自主控制与责任自担,是学习主体和学习活动由分离走向耦合,从而生成意义学习的过程[51]。也有研究者意识到,我国学生自主学习的实现不仅需要学习个体的努力,同时也有赖于自身的社会协作能力和学习责任意识[52]。这与目前相关研究利用大数据调查,基于儒家传统文化框架所描述的中国学生自主学习的模式在“内圣外王”的学习动机驱动下“广博而虚心地接纳、慎思而无声地思考知识”基本保持一致[53]。

1.4中国研究视角内涵生成的反思:知识先行以求己之发展,再谋社会之发展由上小节可见,虽然我国自主学习的思想散见于各典籍中,未成体系,但却展现出与西方自主学习彼此重叠交叉的内涵特征。下面主要指明中国视角下自主学习内涵与西方的不同之处。

其一,我国学生开展自主学习的前提条件是在已有的知识环境下进行,进行自主学习的初始目的是求得对已有知识的“真知灼见”。即与西方社会文化赋予学生自主性的先验性存在不同,中国学生开展自主学习的行动逻辑是基于已有的知识框架。在儒家学习文化中,中国学生的自主学习长时间被知识识记、背诵等“他主”学习文化所遮蔽,自主学习基本形态由无形的“他主”知识框架养成。即学习不是为了发现和创造新的知识,而是理解和传承已有的知识。

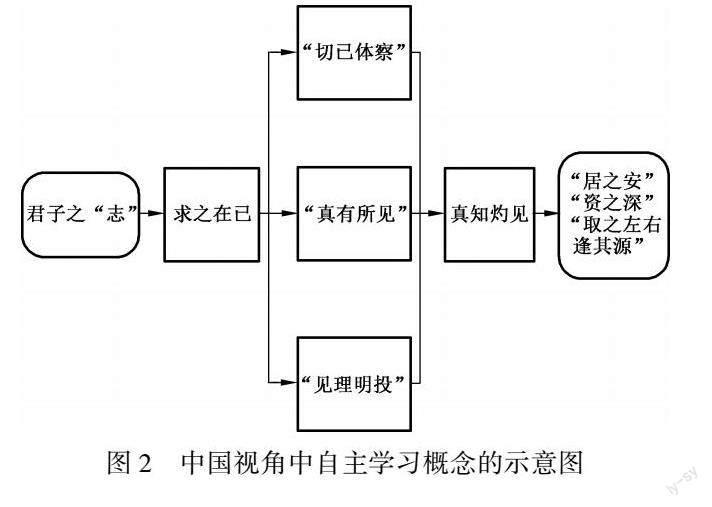

其二,我国学生开展自主学习的终极目的是深造知识以求得“居之安”“资之深”和“取之左右逢其源”等意义。在这一过程中,自我发展成为暂时性目的,并被追求远大生涯发展的终极目标所超越。如学记所言“凡学,官先事,士先志”,这里的“志”常被儒家思想定义为“修身、齐家、治国、平天下”的理想抱负。那么,也就不难理解“看似身处集体主义社会的中国学生反而更关注个体发展问题,却较少关注外部条件”的文化错位现象[54]。这是因为中国学生的自主学习无论是学习动机还是学习过程,都统摄于个体在自我完善的同时奉献于社会的目标之中,以道德和个体社会化的完善为知识获取的目标,探求并深造知识,获得人生“道”是中国学生的毕生追求[55]。具体概念关系见图2。

2自主学习实践的“西方式”与“中国式”

2.1西方话语中自主学习的“西方式”:“量化”策略到“心理”驱动的转向自西方民主社会建立以来,具有差异和理性的人们在权利上是平等的,当彼此发生冲突时,多半通过协商建立一种共同价值规范。这意味着在教育领域,教师不允许通过任何形式的权威解决与学生间的知识纷争,而是通过理性协商以求发展学生的心理认知。这一点也恰是西方教育首要维护和捍卫的个体权利,并形塑着西方社会的教育实践。

在近几十年的发展中,国外学者在Self-regulated Learning术语的指导下发展了许多量化模型来塑造学生,尤其是资优学生的学习和学习动机,帮助他们形成自主学习的策略,培养其学习自主性[56],但大多数模型间也出现了许多共性。比如,几乎所有的模型都假设成功地自我调节学习的学生,能够积极地参与知识获取以及策略性地调整其行为、过程和学习环境来支持、保证目标的实现。另外,在许多实践者眼中,Self-regulated Learning已不再被理解为学生利用或不利用的“统一”结构,取而代之的是学生在特定情况下,根据社会文化角色为个人提供的心理框架,选择相匹配的自主调控式学习加以利用[57]。理论上的Self-regulated Learning也注意到了这点,即学生在进行自主调控式学习时,其学习效果会因学生的学术背景、个人努力或者绩效结果等因素而异[58]。社会文化的观点也为该主张的合理性提供了支持,认为左右个体发展的认知、情感等与心理有关的深层因素需要被纳入支持学生更优质地完成Self-regulated Learning行动轨迹的影响因素中[59]。

具体实践中,比尔(Bill)等人和达克沃斯(Duckworth)等人撰写了大量的报告,对正在学校教育中实施的Self-regulated Learning进行审查,以为改进自主学习实践提供指导。报告认为校方和教师向学生,特别是资优学生提供有效的教学和适宜的环境才能帮助其改善Self-regulated Learning方面的技能,并建议通过一种“全校制”的方法,获取学校高层管理人员、教师和学生的支持与共识,避免冲突发生(见表1)[60-61]。也有研究者将上述理念运用于高等教育领域,认为高等教育中学生的Self-regulated Learning构成受学习风格、学业控制信念和大学生自我评价(自评和他评)的影响,并建议将重点放在上述与大学心理发展相关的概念构成上,这有助于高校进一步深层驱动学生的Self-regulated Learning并为其提供有效测量和教学的依据[62]。

2.2被西方实践话语裁剪的中国式自主学习:“形式”大于“内容”知识增长的速率和方式打破了信息获取的传统途径和方式,在高等教育内涵式发展、质量提升和高等教育强国推进的背景下,国内大学的课程与教学也正经历着全方位的变革,如何促进学生自主学习成为重要议题[63]。为此,我国部分大学在西方实践的启发下,开展了翻转课堂、混合教学等一系列教改实践,在激发学生自主学习的积极性、自主学习力方面取得了一定的成效。

但国内已有的关于自主学习实践的研究多是在西方理论的基础上构建因果模型,要么变量之间关系简单,要么模型解释率较低。另外,自主学习特点和策略的研究多,对中国学生自主学习概念的前提性分析少。一项针对学生学习自主性影响机制的调查中,研究者基于齐默曼自主学习理论所构建的模型检验发现其路径系数是不显著的,得出不存在学习环境对自主学习的影响路径的结论[64]。显然,这样的研究结果对指导实践心有余而力不足。这也使得许多大学教改实践的实际成效不尽如人意。比如,在南京大学实施的“三三制”人才培养中,不仅有以人文与科学素养为核心的通识教育,也有围绕科研活动训练的学科教育,还开设有以培养基础学科人才为目标的拔尖班等,以期令学生具备自主学习和自我提升的潜力[65]。但一项针对南京大学拔尖班和普通班学生的长达四年的追踪调查得出目前该校培养模式未能有力地促进学生发展的结论[66]。因此,如何在实践中纠正偏误,提升大学生自主学习的效果需要进一步反思。

大学生学习主题下的相关研究表明,国内目前对该问题的解决在文化认识上基本达成一致,即认为在认识中国学生的学习特征时需充分考虑文化适切。张红霞认为中国学生的学习实践扎根于学校、家庭、国家等社会组织中,且中国社会比照集体主义所搭建的传统教育理论,相较于依据个人主义、关注认识客观自我意识规律的西方社会教育体系而言,更为关注学生的人际世界和道德情感[67]。由此便不难理解中国大学生自主学习实践所出现的问题,因为它清晰地反映出国内对西方研究语境下自主学习概念的移植是在“理念空白”的摸索状态下完成的。所以,要弄清当前中国学生自主学习危机的本质,则需返回到自主学习在中国实践中的概念中去。对中国学生独有自主学习过程“黑箱”的理解,亟须站在中国社会学习文化下进行重新解读与厘定,不能机械地套用西方理论简而化之。

3结束语

当下世界与中国社会都在悄然发生变革,学生的自主学习同样面临着新的探险、挑战,积极且充满想象力与批判性的解读和实践依然是应对变化的重要手段。如文化学家哈特利在《文化研究简史》中所说,这种手段在丰盈社会知识、达成社会共识、促进对话上有重要意义[68]。自千禧年初自主学习作为一种“舶来品”引介入我国后,大部分理论的建构或实践的推行多在西方语境中研究中国学生,用西方话语裁剪中国情境,紧随其后就导致学生自主学习时出现茫然、能动性孱弱等习得无助,或自主学习中因学习空间狭窄和教师教学照猫画虎、教学理念陈旧等实践问题[69]。学校与教师是否在内心深处真正地認识学生的自主性,是否秉持“以学生为本”的价值观看待学生自主发展的特质等,这些问题都尚不得知。有研究者认为这受更深层次的社会文化的影响[70]。那么,从社会文化的视角探究自主学习,一般有两种路径:一方面是通过纵向考察“自主学习”在中国的传播进程,探究其如何被译介,在中国本土如何兴起和发展以及其传播进程中所产生的变化同所形成的新的阐释;另一方面是横向面对本土化的自主学习,着重探讨自主学习在中国情景中的有效性、提供开拓了哪些新方法和新视阈以及在本土化过程中造成的理论误读和实践偏误。显然,前一种侧重于对自主学习在中国传播过程中的研究,后一种则重点面向自主学习的本土化接洽与阐释效应,而二者的结合则为完整凸显“自主学习”如何有效地介入中国社会文化空间,提供了完整的理解方式。

因此,本研究基于现实问题,循着社会文化研究的理路分析发现,普及高等教育时代我国大学生自主学习实践的诸多偏误,本质上反映的是国内研究者认识论上的偏狭,即缺乏自主学习概念的前提性分析:未认识到中国学生的自主学习相比于西方学生,有相似点,也有差异。相似点在于中、西方学生都会受其学术背景、主观动机以及外部物质条件等社会文化的影响,差异点则在于中西方学生进行自主学习的逻辑起点和归宿不同,中国学生更倾向于从规定的知识框架中,在由“他主”向“自主”的过渡中完成自主学习、思考知识,以达到“居之安”“资之深”和“取之左右逢其源”的社会性目的,进而求得为人处世的社会道义。相反,西方学生的自主学习是由西方根深蒂固的自由文化所赋予的,在自由中发现知识,以成为自我学习的“大师”。除此之外,在具体实践中,西方社会因把握自主学习特有的开放与个性化所预示的当代诉求,从而更为关注学生的心理认知与发展层面,而与之相比,国内对此方面的关注却稍显逊色。

与此同时,与中西方关于自主学习理解和实践持续“对话”的过程中所提供的经验与启示也值得思考:自主学习本土化进程所开启的挑战远未结束,关于它的议题也将不断更新,新的方法和思想也在不断融入。所以,中国大学生的自主学习需要中国话语和本土化理论的构建。一方面,构建本土化的自主学习理论或模式应直面中国大学生的“经验”,合理把握中国大学生的“经验”,贴切表达中国大学生的“经验”。比如,加强对中国大学生开展自主学习的前提性认识。另一方面,在充分肯定当代西方自主学习理论与实践对中国自主学习话语体系建构产生积极影响的同时,也有必要进行批判辨析,在全球话语中找到自己的对话对象。比如,加强对自主学习前沿领域知识的关注与突破。也只有这样才能为解决认识上的偏狭及其衍生出来的问题提供新视野,以期发掘有效且符合中国学生特点的自主学习模式和路径。

参考文献

[1] OECD.Back to the future of education:four oecd scenarios for schooling[EB/OL].(2020-09-15)[2021-03-23].https://www.oecd-ilibrary.org/education/back-to-the-future-sofeducation_178ef527-en.

[2] 邹云龙.自主学习的范畴与内在结构[J].社会科学战线,2020(9):270-275.

[3] 中华人民共和国教育部.关于2019年全国教育事业发展情况统计[EB/OL].(2020-08-31)[2021-03-23].http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/s5990/202008/t20200831_483697.html.

[4] 潘懋元,谢作栩.试论从精英到大众高等教育的“过渡阶段”[J].高等教育研究,2001(2):1-6.

[5] 中华人民共和国教育部.面向21世纪教育振兴行动计划[EB/OL].(1998-12-24)[2021-03-23].http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_177/tnull_2487.html.

[6] 胡成功,向佳文.后大众阶段就学形态对学习型社会建设的影响——基于高等教育发展阶段理论的嬗变及美日相关实践的分析[J].高教探索,2016(9):23-28.

[7] 许丹东,吕林海,傅道麟.中国研究型大学本科生高影响力教育活动特征探析[J].高等教育究,2020,41(2):58-65.

[8] 呂林海,张红霞.中国研究型大学本科生学习参与的特征分析——基于12所中外研究型大学调查资料的比较[J].教育研究,2015,36(9):51-63.

[9] 刘云杉.自由选择与制度选拔:大众高等教育时代的精英培养——基于北京大学的个案研究[J].北京大学教育评论,2017,15(4):38-74+186.

[10] 宋丽丽.一种推动自主学习的英语课堂教学新模式——清华大学试点班教学报告[J].清华大学教育研究,2002(S1):84-89.

[11] FRETZ J.Self-direction for lifelong learning :a comprehensive guide to theory and practice[J].Canadian Journal for the Study of Adult Education,1993,7(1):93-96.

[12] BARBARA M.Learner autonomy and the need for learner training[J].Language Learning Journal,1997,16(1):34-39.

[13] ANDREWS R J.Survey of employer perceptions of graduates of the university of Otago[R].New Zealand:University of Otago,1995:1-7.

[14] HOLEC H.Autonomy and foreign language learning[M].Oxford:Pergamon,1981:3-6.

[15] LITTLE D.Autonomy and autonomous learners[M].London:Routledge,2000:69-72.

[16] HAMMOND M,COLLINS R.Self-directed learning:critical practice[M].London:Kogan Page,1991:476.

[17] MACASKILL A,DENOVAN A.Developing autonomous learning in first year university students using perspectives from positive psychology[J].Studies in Higher Education,2013,38(1):124-142.

[18] BHAT P P,RAJASHEKAR B,KAMATH U.Perspectives on self-directed learning :the importance of attitudes and skills[J].Bioscience Education,2007,10(1):1-3.

[19] SILN C,UHLIN L.Self-directed learning:a learning issue for students and faculty[J].Teaching in Higher Education,2008,13(4):461-475.

[20] DICKINSON L.Self-instruction in language learning[M].Cambridge:Cambridge University Press,1987:5.

[21] TRIM J.Establishing self-access:from theory to practice[J].System,2000,28(2):329-332.

[22] ANDERSON H,REINDERS H,JONES-PARRY J.Self-access :positioning,pedagogy anddirection[J].Prospect,2004,19(3):15-26.

[23] ZOLTN D.The l2 motivational self system:motivation,language identity and the l2 self[M].Bristol:Multilingual Matters,2009:39-42.

[24] VALDIVIA S,MCLOUGHLIN D,MYNARD J.The importance of affective factors in self-access language learning courses[J].Studies in Self-Access Learning Journal,2011,2(2):91-96.

[25] ZIMMERMAN B J.Becoming a self-regulated learner :which are the key subprocesses?[J].Contemporary Educational Psychology,1986,11(4):307-313.

[26] ZIMMERMAN B J.Developing self‐fulfilling cycles of academic regulation:an analysis of exemplary instructional models[M].New York:Guildford Press,1998:7-19.

[27] WINNE P H.A cognitive and metacognitive analysis of self-regulated learning[M].New York:Routledge/Taylor & Francis Group,2011:15-32.

[28] BOLHUIS S.Towards process-oriented teaching for self-directed lifelong learning:a multidimensional perspective[J].Learning & Instruction,2003,13(3):327-347.

[29] LIH J,CHAN L.Learning strategies in web-supported collaborative project[J].Innovations in Education and Teaching International,2012,49(3):319-331.

[30] WANG C H,SHANNON D M,ROSS M E.Students′ characteristics,self-regulated learning,technology self-efficacy,and course outcomes in online learning[J].Distance Education,2013,34(3):302-323.

[31] AZEVEDO R,FEYZI-BEHNAGH R,DUFFY M.et al.Metacognition and self-regulated learning in student-centered leaning environments[M].New York:Routledge,2012:171-197.

[32] REINDAL M S.Independence,dependence,interdependence:some reflections on the subject and personal autonomy[J].Disability & Society,1999,14(3):353-367.

[33] 康德.康德著作全集·实践理性的批判(第五卷)[M].李秋零,译.北京:中国人民大学出版社,2010:36.

[34] 约翰·穆勒.论自由[M].许宝骏,译.北京:商务印书馆,2010:104.

[35] 邦雅曼·贡斯当.古代人的自由与现代人的自由[M].阎克文,刘满贵,译.上海:上海世纪出版集团,2005:34.

[36] 黑格尔.法哲学原理[M].范扬,张企泰,译.北京:商务印书馆,1961:47.

[37] 彭国华.主体性自由的科学扬弃——马克思对西方现代性的批判与超越及其当代意义[J].马克思主义研究,2017(5):94-102+112+160.

[38] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第42卷)[M].北京:人民出版社,1979:96.

[39] JUDY H,DAVID C.Breaking with chinese cultural traditions :learner autonomy in english language teaching[J].System,1995,23(2):235-243.

[40] 何晓东.国内自主英语学习研究中的若干问题[J].外语界,2004(4):10-14.

[41] 李红.学习自主性与中国英语教学[J].外语与外语教学,1999(10):3-5.

[42] 张立新,李霄翔.中国—西欧学生自主学习能力对比调查研究[J].外语界,2004(4):15-23.

[43] WEIMING T.Confucian humanism in perspective[J].Frontiersof Literary Studiesin China,2013(3):333-338.

[44] 肖龙.孟子学习思想的核心意蕴与当代意义[J].现代大学教育,2022,38(2):9-15.

[45] 顾树森.中国古代教育家语录类编(上册)[M].上海:上海教育出版社,1983:163-172.

[46] 朱熹.孟子集注卷8(四书章句集注)[M].上海:中华书局,1983:292.

[47] 朱汉民,周之翔.朱熹的“自得”思想[J].社会科学战线,2011(6):39-43.

[48] 曹海东,钟虹.朱熹经典解释理论中的“自得”说[J].学习与实践,2014(10):128-135.

[49] 邱椿.古代教育思想论丛(下册)[M].北京:北京师范大学出版社,1985:102-121.

[50] 庞维国.论学生的自主学习[J].华东师范大学学报(教育科学版),2001(2):78-83.

[51] 潘光文.社会控制理论视角下的自主学习[J].当代教育科学,2003(2):8-10.

[52] 秦学锋,杨东英.自主学习的本质及其理论基礎探究[J].教育与职业,2008(15):61-62.

[53] 张华峰,史静寰.走出“中国学习者悖论”——中国大学生主体性学习解释框架的构建[J].中国高教研究,2018(12):31-38.

[54] JIN L.U.S and Chinese cultural beliefs about learning[J].Journal of Educational Psychology,2003,95(2):258-267.

[55] 李瑾,魏戈.有源之水难涸也:百折不衰的儒家学习模式[J].教育学术月刊,2016(2):33-41.

[56] GONIDA E N,KARABENICK S A,STAMOVLASIS D,et al.Help seeking as a self-regulated learning strategy and achievement goals:the case of academically talented adolescents[J].High Ability Studies,2018,30(1-2):1-20.

[57] KAPLAN A,GARNER J K.A complex dynamic systems perspective on identity and its development :the dynamic systems model of role identity[J].Dev Psychol,2017,53(11):2036-2051.

[58] ZIMMERMAN B J.Investigating self-regulation and motivation:historical background,methodological developments,and future prospects[J].American Educational Research Journal,2008,45(1):166-183.

[59] ZIMMERMAN B J.Self-regulation involves more than metacognition:a social cognitive perspective[J].Educational Psychologist,1995,30(4):217-221.

[60] BILLM,NAOMI H,DARSHAN D,et al.Independent learning :a literature review[EB/OL].(2008-09)[2021-03-23].http://www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/DCSF-RR051.pdf

[61] DUCKWORTH K,ACKERMAN R,MACGREGOR A,et al.Self-regulated learning :a literature review[EB/OL].(2009-07)[2021-03-23].https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1520496/1/DUckwiorth2009Selfregulatedpdf.pdf.

[62] CASSIDY S.Self-regulated learning in higher education:identifying key component processes[J].Studies in Higher Education,2011,36(8):989-1000.

[63] 中華人民共和国教育部.关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见[EB/OL].(2018-10-08)[2021-03-23].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201810/t20181017_351887.html.

[64] 王静琼,张卫,朱祖德,等.大学生自主学习影响因素的中介效应模型[J].心理学报,2010,42(2):262-270.

[65] 南京大学.南京大学2017版人才培养方案及教学计划的相关文件[EB/OL].(2017-05-23)[2021-03-23].https://jw.nju.edu.cn/upload/article/files/21/4c/d6731e3d4b48995c60b0ddb9661

d/7232c2f3-726c-469f-bc96-59004534e118.pdf.

[66] 施林淼.“拔尖计划”人才培养模式四年跟踪调查:南京大学案例[D].南京:南京大学,2016.

[67] 张红霞.“美德导向”的根源与前途:“中国学习者悖论”再考查[J].复旦教育论坛,2019,17(1):53-60+67.

[68] 约翰·哈利特.文化研究简史[M].季光茂,译.北京:金城出版社,2008:310.

[69] 刘颖,沈伯雄.高校课堂教学中大学生自主学习的缺失与重构[J].黑龙江高教研究,2020,38(2):149-152.

[70] 吕林海,龚放.中美研究型大学本科生深层学习及其影响机制的比较研究——基于中美八所大学SERU调查的实证分析[J].教育研究,2018,39(4):111-120.

AbstractThe importance of knowledge acquisition mechanism with self-regulated learning as the core has become increasingly prominent in the era of educational reform,while many studies have shown that "broad" and "free" Chinese universities students′ self-regulated learning practice has not proved the effectiveness and value of self-regulated learning.Through the investigation of the understanding and practice of self-regulated learning in China and the West,and taking care of the practical problems of self-regulated learning of Chinese universities students,it is found that the narrow epistemology of self-regulated learning is the root of the problem of self-regulated learning practice of Chinese universities students,that is,the premise analysis of the lack of the concept of self-regulated learning:First,the premise for Chinese universities students to carry out self-regulated learning is to carry out in the existing knowledge environment,the original intention of self-regulated learning is to gain insight into existing knowledge.Second,the ultimate goal of independent learning for Chinese universities students is to further study knowledge in order to achieve social and life ethics such as "peace of residence","depth of capital" and "taking it around and meeting its source".

Keywordsself-study;comparison between China and the West;Chinese universities students

[责任编辑刘冰]