双职工核心家庭父母工作狂与青少年情绪症状、品行问题:情绪耗竭的中介作用

李其容 李春萱 龚淑英 王继业

(1 吉林大学管理学院,长春 130022;2 吉林大学创新创业研究院,长春 130022;3 沈阳市卫生健康委员会,沈阳 110000)

1 引言

随着我国城市化、市场化进程的不断推进,职业要求的多变和职场压力的增加使现代家庭中父母对青少年子女的陪伴愈加匮乏(李乐敏等, 2020)。大多数父母不得不将更多的时间和精力投入到工作之中,以赢得职场上的竞争优势并换取经济回报。中国城市亲子陪伴调查报告显示, 约有三分之二的父母没有足够时间陪伴孩子, 且大多数父母宣称的“陪伴”可能仅是无亲子互动的“陪着”①数据来自飞鹤& 艾瑞咨询联合发布的《中国亲子陪伴质量研究报告》。父母长时间、高强度的工作不仅压缩了和孩子互动与了解的时间、疏远了与孩子的情感联系 (Bean et al., 2007),还促使其形成强迫性、 无法抗拒的“工作执迷” 状态(Harpaz & Snir, 2003)。 相关研究发现,这种不良的“工作狂(workaholism)”状态不仅导致个体出现诸如认知和情绪障碍、工作绩效降低、社会功能失调等众多心理、 行为与社会问题 (Ng et al., 2007;Molino et al., 2016), 也会对其家庭成员产生负面作用(Shimazu et al., 2015)。 而作为家庭的重要成员,青少年各方面无不受到父母潜移默化的影响(刘杰, 石伟, 2008)。并且青少年正处于心理发展的重要时期, 父母的工作狂状态可能造成更为严峻的影响。这意味着,父母过度投入工作除了造成因时间不足而导致的互动与教育缺失外, 还可能忽视陪伴并对青少年的心理、行为等方面带来直接的消极作用。特别对于双职工核心家庭来说, 父母承担青少年绝大部分养育的责任, 了解并避免父母的不良工作状态对青少年的影响是亟待妥善解决的现实问题。 因此,父母工作狂的状态从工作领域溢出至家庭领域,并对青少年造成的消极影响及其机制逐渐成为社会心理健康领域的前沿话题(Shimazu et al., 2020)。

Bakker 和Demerouti(2013)指出,溢出-交叉模型(Spillover-Crossover Model, SCM)揭示了个体在工作领域的经历影响其他家庭成员心理和行为的过程,为探讨上述问题提供了一个完整的理论框架。过往研究表明,父母在工作中的情绪变化、行为投入等对青少年的学习(Bakker et al., 2014)、生活(Nelson et al., 2009) 等领域都表现出显著的溢出-交叉效应。 鉴于青少年的心理健康问题是威胁其未来健康与发展的关键因素(高慧敏等, 2020),父母对青少年心理健康的影响逐渐成为贯穿溢出-交叉模型研究的主线之一。特别是逐年加剧的,以情绪症状和品行问题为代表的青少年心理健康问题(Collishaw, 2015),更是引发社会对相关问题的关注。基于此,本研究聚焦于青少年的心理健康问题,意图探索父母工作狂对青少年情绪症状与品行问题的影响。

正如SCM 相关理论研究进一步发现的那样,个体在日常生活领域受到工作领域心理和行为特征的渗透, 这些也会影响其他家庭成员的心理或行为(Bakker & Demerouti, 2013)。 如前文所述,工作狂个体在工作领域中过度投入时间和精力致使其很少有机会参加社交和休闲活动, 而后者是必要的情绪恢复手段(Bakker et al., 2014; Ng et al., 2007)。Sonnentag,Binnewies 和Mojza(2008)的研究表明,个体需要在工作之余适度休息, 以便在返回岗位后更加有效地工作。 而工作狂个体总是不断地担心和思考工作,很少或不允许自己休息(身体或精神),他们很可能长时间处于倦怠的状态 (van Beek et al.,2012)。 而倦怠状态的主要特征便是情绪耗竭,即一种情绪过度消耗以致情绪资源枯竭的感觉(Maslach et al., 2001)。 尽管已有研究关注到情绪耗竭在工作狂负面效果发挥中的作用, 但尚未从亲子关系视角审视这一过程。 事实上, 倦怠体验常常伴随着焦虑、 抑郁、 失望、 挫败、 沮丧等负性情绪的出现(Maslach et al., 2001), 而这种负性情绪会通过无意识的语言行为传递给子女 (Nalipay et al.,2020)。 同时,倦怠个体倾向于采取去人性化等退缩性的应对机制(Taris et al., 2005),这也不利于与家庭成员特别是子女间建立高水平的人际互动(Chamberlin & Zhang, 2009)。 此外,倦怠所引发的个人资源的损耗(特别是心理资源损耗)也将直接导致父母感知到角色的限制, 这会引发由工作领域指向家庭领域的心理冲突(即工作-家庭冲突),从而使得其与教养倦怠常常并行出现 (Mikolajczak et al., 2020; 程华斌等, 2021)。 陷入养育倦怠的父母失去了养育子女所应有的耐心, 尝试逃避自己的养育责任, 逐渐忽视子女的生理和情感要求(Roskam et al., 2017)。这意味着,父母的负面情绪状态可能是连系父母工作狂和青少年心理健康问题的关键因素。 为揭示父母工作狂影响青少年情绪症状与品行问题的过程, 本研究拟进一步探讨父母情绪耗竭的中介作用。

综上所述, 在对已有理论文献和实证研究结果回顾的基础上, 本研究通过对571 个双职工核心家庭的青少年及其父母进行配对调查, 构建结构方程模型对上述理论问题进行系统的分析和验证。 研究不仅能够在理论上揭示父母过度投入工作对青少年心理健康负面影响的产生机理, 拓展青少年心理健康问题危险前因的研究。 也为应对家庭教育缺失这一社会问题提供理论指导,同时提示父母应纠正“过度关注青少年物质需求而忽视精神陪伴” 的错误观念。

1.1 工作狂的概念、影响与溢出-交叉模型

Oates(1971)最早将员工沉溺于工作的现象概念化,并将其描述为“一种强迫性或持续性,且无法自我抗拒的工作状态”。 尽管随着研究的不断深入,不同学者曾从不同角度对工作狂进行定义, 但学界公认工作狂除指代工作时间过长外, 更重要的核心在于个体对待工作的态度(Machlowitz, 1977)。正如Spence 和Robbins(1992)指出,工作狂的个体被迫工作,不是因为外部需求或工作乐趣,而是因为个体内部的精神压力。 工作狂个体所具有的“高工作投入、高动力和低工作乐趣”特征,使得研究者能够将其与其他类型工作者区分开来, 工作过量和内在驱动作为工作狂的两个核心要素也得到了普遍的认同(Ng et al., 2007; 翁清雄, 臧颜伍, 2016)。 基于此, 本研究采用近年来在相关研究领域中使用最为广泛的定义方式(佘卓霖等, 2020),将工作狂视为个体的工作成瘾倾向, 即个体付出远超出工作要求和同事期望的努力, 以至于忽视了工作之外的生活(Schaufeli et al., 2009)。

自从工作狂的概念被提出以后, 对其影响效果的探索构成了该领域内的主流研究趋势, 特别是关于其对个体心理和生理影响的研究呈现较为深入的态势。 正如工作要求-资源理论 (job demands-resources, JD-R)研究指出,过度的工作要求因素(如工作量、工作时间等)会给个体带来持续的生理和心理成本, 从而造成个体生理和心理上的疲惫状态(Demerouti et al., 2001)。过往研究同样发现,具有工作狂倾向的个体通常具有较低的心理或身体健康水平(Andreassen, 2014; Del Libano et al., 2012;Shimazu et al., 2011),也经常会经历情绪或认知上的疲惫状态(Taris et al., 2005)。 这也使得在不同时间框架下工作狂对工作绩效呈现差异化结果:尽管在工作上花费大量时间可以带来短期的绩效提高与组织发展,但从长期来看,工作狂引起的健康状况不佳、 缺乏行为控制等负面要素将带来更多的消极结果(Ng et al., 2007)。

随着研究的进一步推进, 学者发现工作狂的影响不仅限于具有这一状态的个体自身, 也时常外溢至工作伙伴、顾客等,甚至影响到非工作领域。 一方面,由于沉迷工作并持续处于负面认知与情绪状态,工作狂员工通常较少与同事沟通、 协作和提供必要的帮助(Aziz et al., 2020)。这不仅会导致员工间关系疏远、不信任感滋生(Ng et al., 2007),更将引发工作场所社会阻抑、 相互欺骗等不当行为产生(Farasat et al., 2020; Lanzo et al., 2016)。 另一方面,工作狂状态也会溢出至家庭等领域,对夫妻良好关系的形成与维系产生一定的负面影响(McMillan et al., 2003)。 例如,工作狂个体的婚姻凝聚力得分较低,配偶往往具有较低的婚姻满意度,其也因此面临更多的夫妻间矛盾与冲突 (高中华, 赵晨,2014; 翁清雄, 臧颜伍, 2016)。

为更好地揭示工作狂对非工作领域其他个体的影响,Bakker 和Demerouti(2013)提出了溢出-交叉模型,为此提供了一个整合研究框架。 其中,溢出效应是指工作需求和由此产生的压力从工作领域向非工作领域传导, 而交叉效应是指这种需求和压力进一步在关系密切的个体间发生交叉。基于这一框架,大多数研究关注于夫妻关系, 认为工作狂可以通过引发员工的心理倦怠、工作家庭冲突等(溢出效应),进而导致其配偶的婚姻与生活满意度下降、 负面的生活与工作情绪滋生(交叉效应)(Booth-LeDoux et al., 2020; Rodríguez-Muñoz et al., 2014)。 然而,作为现代家庭中的另一种重要关系——亲子关系,父母工作狂能够对青少年产生何种影响及其机理却少获关注。 近期有学者指出,将溢出-交叉模型应用于亲子领域, 不仅是对该模型的理论边界的有效延伸,更能够揭示当下复杂的亲子关系,为提升全社会家庭抚养水平提供理论指导 (Shimazu et al.,2020)。

1.2 父母工作狂与青少年情绪症状、品行问题

基于工作狂的特点, 本研究认为父母工作狂会导致青少年出现情绪症状与品行问题。首先,工作狂的个体不愿意将精力和资源分配给家庭, 尽可能压缩处理生活事宜的时间。 但抚养和培育后代是父母应尽的职责, 陪伴与教育的时间匮乏会导致青少年的自律能力较弱, 无法形成良好的学习、 生活习惯(吴贾等, 2019)。 同时,缺乏必要的沟通交流不利于青少年形成良好的亲社会行为, 增加了其行为失范甚至犯罪的可能(Clifton-Sprigg, 2019)。 其次,长期处于过度压力下的父母在教养孩子过程中, 往往缺乏有耐心、饱含理解与情感的交流,更多地采用急躁的攻击型或是听之任之的放任型教养方式(Howard Sharp et al. 2020)。 而这些消极教养方式难以发挥出家庭在青少年成长过程中的必要功能,也会导致青少年的情绪和行为出现问题 (Kaiser et al., 2017)。 最后,个体在工作角色中的专心程度和时间投入程度过高, 就会产生角色负荷和角色干扰(胡俏, 何铨, 2018)。 这容易诱发夫妻双方在家庭事务处理上的矛盾, 引起婚姻关系失和(Yaniv,2011)。由于夫妻间互动模式将对青少年起到非常重要的示范作用, 作为家庭系统核心子成分的亲子系统也会受到消极影响。 当夫妻间关系紧张, 肢体冲突、语言争吵等行为出现时,青少年不仅会感知到威胁并产生抵触情绪(高雯等, 2019),还可能会学习父母的错误言语与行为(Madsen et al., 2009)。 因而本研究提出假设1:

H1:父母工作狂与青少年情绪症状、品行问题正相关。

1.3 情绪耗竭的中介作用

资源保存理论(COR; Hobfoll, 1989)指出,压力发生会导致个体实际损失宝贵的心理资源。 若损失的心理资源不能得到有效补充, 就会导致诸如情绪耗竭等负面心理状态。与非工作狂相比,工作狂被强烈的工作强迫所驱使(Graves et al., 2012)。由于强迫性心理的存在, 处于工作狂状态的个体不仅在工作时付出过量的劳动, 甚至在不工作时也会不断地思考他们的工作 (Clark et al., 2016; Scottl et al., 1997)。这种工作的强迫和无法从工作中解脱出来的状态将不可避免地给个体带来更多的压力,这不仅将导致个体出现心理负担加重 (Falco et al.,2013)、 睡眠质量降低等现象 (Spagnoli et al.,2019),同时也减少其从事积极应对行为以补充失去的精力资源的机会, 例如, 休闲活动 (Ng et al.,2007; Bakker et al., 2014)。 总之,工作狂必须不断地将资源(即认知的、情感的、身体的)投入到工作中,但又不能通过资源恢复活动来补充他们的资源。因此, 众多学者将工作倦怠视为工作狂最主要的职业健康后果 (Cheung et al., 2018; Stoeber &Damian, 2016), 而情绪耗竭便是工作狂给个体带来最直接且显著的负面效果 (Balducci et al.,2021; Cheung et al., 2018; Sandrin et al.,2019)。 过往元分析研究也指出,工作狂与情绪耗竭间呈现显著的正向关联(Clark et al., 2016)。

当出现情绪耗竭后, 个体在日常生活中的心理和生理都会受到负面影响, 并会引发其家庭功能的失调(Shimazu et al.,2011),这将不利于青少年的健康成长。 一方面, 情绪耗竭不仅会导致父母出现焦虑、抑郁的负面情绪并在行为上有所表征,还可能诱发个人角色冲突、 夫妻间关系质量下降等一系列认知及人际障碍 (Bakker et al., 2009; Deligkaris et al., 2014)。而在频繁的父母-子女家庭互动过程中,这些情绪、 认知及社会关系情况都将被青少年反复观察、无意识地模仿。并且,经过这一情绪传染过程,青少年也会出现心理等方面的障碍, 最终对健康行为及价值观念产生负面影响。另一方面,处于情绪耗竭状态的个体常常表现出认知分散、 无法集中注意力等症状, 常采用较为消极的方式应对任务和角色(Lloyd et al., 2015)。这意味着,情绪耗竭的父母在与青少年沟通和互动过程中会表现出冷漠、 敷衍等状态, 不愿意与青少年更深入的交流并倾听其想法(陈世民等, 2020)。这导致青少年对父母教育产生抵触、 报复情绪, 将逐渐引发其出现认知及行为障碍。 因而本研究提出假设2:

H2:父母情绪耗竭在父母工作狂影响青少年产

生情绪症状、品行问题的过程中起中介作用。

2 数据来源与模型构建

2.1 数据来源

本次调查于2020年9 月开始执行, 调查对象主要针对双职工核心家庭中的青少年与其父母。本研究采用分层与随机相结合的抽样方式,首先从辽宁省沈阳市5 个主城区中各抽取2 所初级中学,规划每一所学校发放100 份调查问卷。 在各学校中,根据年级人数占全校人数比例确定层样本数量,并依此对各年级满足要求的学生家庭进行随机调查。本次调查实际发放配对问卷总量为1000 份,剔除关键变量缺失、配对错误信息和填答逻辑严重不符的情况,最终获得571份有效配对样本,有效问卷回收率为57.10%。

2.2 样本的基本情况分析

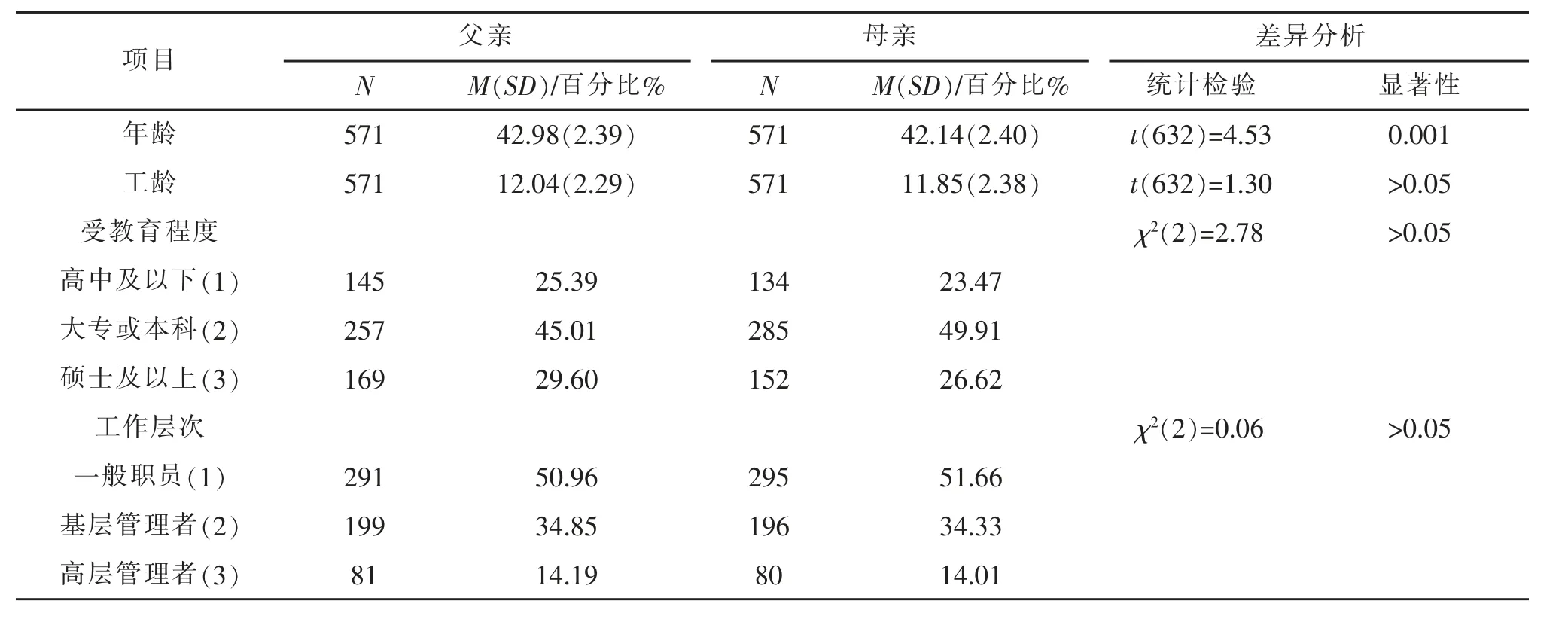

表1 描述了本次调查的受访家庭中父母的样本基本特征, 表2 描述了本次调查的受访家庭中青少年的样本基本特征。 结果显示,受访家庭父母方面,父亲平均年龄42.98 岁,平均工龄12.04年;母亲平均年龄41.14 岁,平均工龄11.85年。受教育程度上,受访家庭父母大多拥有大专或本科学历 (父亲:45.01%,母亲: 49.91%)。 而从工作层次看,大部分受访家庭父母为一般职员 (父亲: 50.96%, 母亲:51.66%) 或基层管理者 (父亲: 34.85%, 母亲:34.33%)。

表1 受访家庭父母的样本基本特征

表2 受访家庭子女的基本特征

2.3 变量定义

2.3.1 被解释变量:情绪症状与行为问题

采用Goodman (1997) 编制的长处和困难问卷(strengths and difficulties questionnaire, SDQ)中情绪症状与品行问题分量表, 以衡量青少年的负面情绪与行为问题。 该量表自2000年被引进国内,在儿童青少年情绪症状和行为问题评估方面已被证明具有良好的信效度(许文兵等, 2019)。两分量表各包含5 个条目,采用Likert 7 点计分法衡量。情绪症状分量表的条目例如“我经常头痛、肚子痛或者身体不舒服”,品行问题分量表的条目例如“我觉得非常愤怒且常发脾气”。 在本研究中,青少年情绪症状与品行问题分量表均由青少年填答,Cronbach’s α 系数分别为0.83,0.82。

2.3.2 解释变量:工作狂

采用Schaufeli,Shimazu 和Taris(2009)编制的工作狂量表(Dutch work addiction scale, DWAS),以衡量父母在工作上的过度投入。过往研究显示,该量表在中国情境下同样具有良好的信效度(刘豆豆等, 2020)。 该量表包括两个维度:过度工作和强迫工作,每个维度5 个条目,采用Likert 7 点计分法衡量。条目例如“我很忙碌,手里有几件事情同时要做”和“即使不愉快,我也会努力工作”。 在本研究中,工作狂量表由青少年父母填答,Cronbach’s α 系数分别为0.88,0.89。

2.3.3 中介变量:情绪耗竭

采用Schaufeli, Leiter, Maslach 和 Jackson(1996)编制的情绪耗竭量表(Maslach burnout inventory-general survey, MBI-GS),以衡量父母情绪资源耗尽的程度。 该量表由李超平和时勘(2003)根据中国情境进行修订,并由Watkins 等人(2014)进一步精简,最终发展为包含3 个条目的简版量表。该量表采用Likert 7 点计分法衡量,条目例如“工作让我情绪低落”。 在本研究中,情绪耗竭量表由青少年父母填答,Cronbach’s α 系数为0.79。

2.3.4 控制变量

参照过往青少年情绪症状和品行问题研究文献,选取儿童性别和年级作为控制变量,具体由青少年填答。一方面,过往研究认为男生和女生在情绪症状和品行问题上表现出明显的性别差异 (黎志华等, 2014; 郭筱琳, 谢佳佳, 2019)。 因此,本研究将青少年性别纳入控制变量,将男生记为1,女生记为0。 另一方面,随着年级的增长,学生的认知与心理模式将会发生特定的变化(苏志强等, 2018),这将影响其面对不利处境时的适应能力。在本研究中,对青少年年级采取实际值衡量(1~3)。

2.4 模型构架与数据分析

使用R 3.5.3 对数据进行整理、 描述性统计和基本相关分析, 而后构建结构方程对研究假设进行检验。除了假设涉及的路径外,本研究还考虑到工作狂在配偶间可能存在的交叉影响 (黄杰, 朱丹,2020)。 因此,本研究在构建结构方程时还借鉴以成对数据为分析单元的主客体互倚性模型(actor-partner interdependence model), 将个体测量结果嵌套于成对关系中进行处理(Cook & Kenny, 2005)。具体来说, 除了估计父母某一方工作狂对其自身情绪耗竭的影响外(即主体效应, Actor effect),同时考察父母某一方工作狂对另一方情绪耗竭所造成的影响(即客体效应, Partner effect),以求模型契合父母工作狂对子女品行问题的实际影响过程。

3 实证结果

3.1 共同方法偏差检验

尽管本研究采取了父母-子女配对的研究设计,但是仅采用了问卷收集的单一方法,因此可能受到共同方法偏差影响。 根据Podsakoff,MacKenzie,Lee 和Podsakoff(2003)的建议,采用Harman 单因子检验共同方法偏差的影响。结果显示,未旋转的主成分分析结果表明,共有6 个因子的特征根大于1,而且第一个因子解释的变异量为12.80%。这表明并不存在可解释超过40%方差的单一公因子,所以共同方法偏差造成的影响有限(周浩, 龙立荣, 2004)。

3.2 变量的描述性统计与相关分析

各变量的描述性统计及其之间的相关系数如表3 所示。 一方面,父母间的工作狂(r=0.39,p<0.001)与情绪耗竭(r=0.34,p<0.001)呈现显著正相关关系。这与过往研究一致,个体在工作领域的情绪、态度和行为会通过社会互动交叉影响其配偶的情绪、 态度和行为 (Bakker & Xanthopoulou, 2009; Ilies et al., 2017)。 另一方面,父母的工作狂与其各自情绪耗竭呈显著正相关 (r=0.32,p<0.001; r=0.33,p<0.001), 后者又分别与青少年情绪症状(r=0.39,p<0.001;r =0.59,p <0.001) 与行为问题 (r =0.36,p <0.001;r=0.33,p<0.001)呈显著正相关。 相关分析结果与研究假设完全一致, 且满足进一步检验中介效应的条件。

表3 各变量描述性统计与相关分析

3.3 模型拟合评价

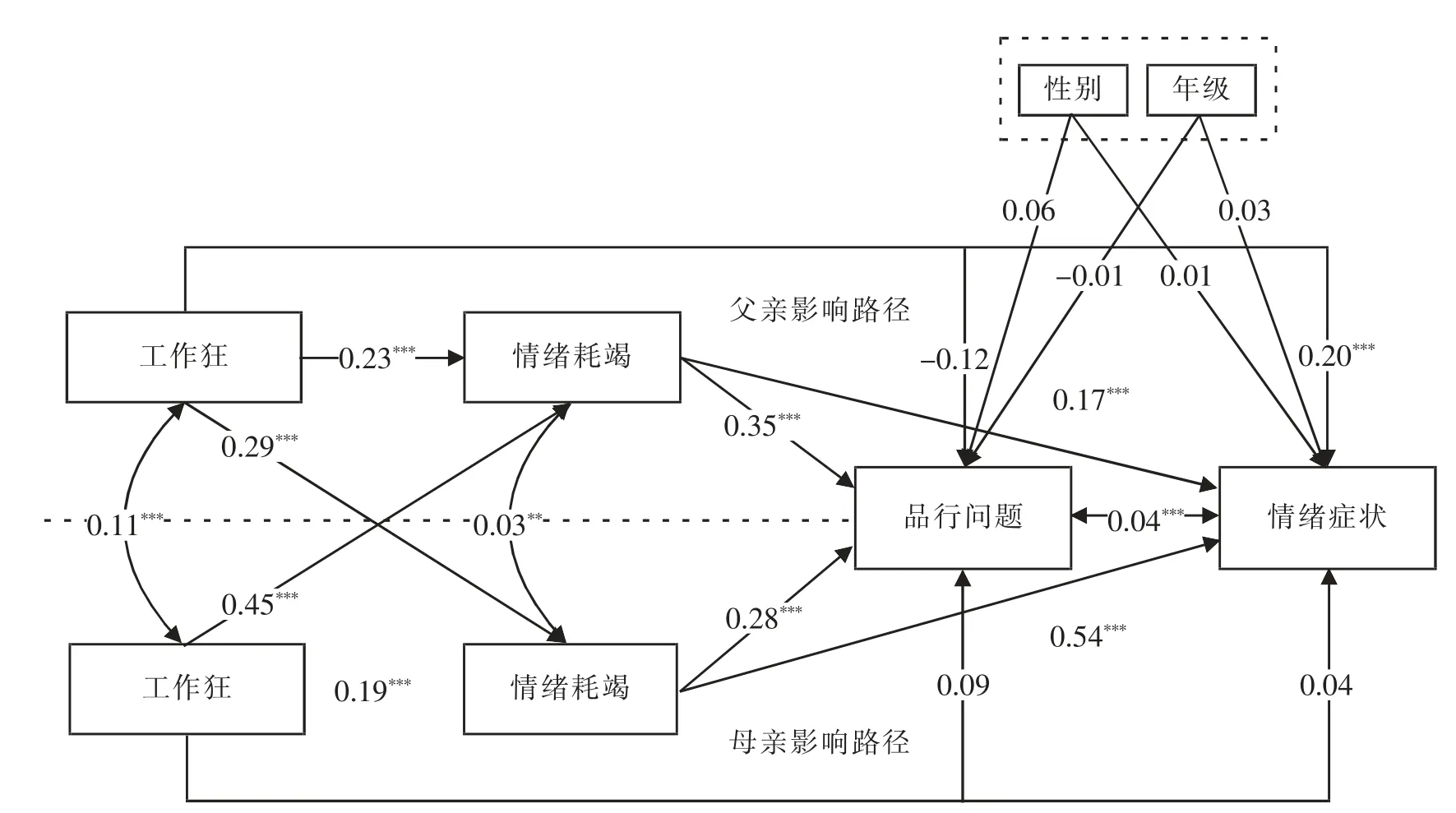

本研究依照图1 构建结构方程模型,并根据Hu和Bentler(1999)推荐的拟合指标,对模型配适度进行评价。结果显示,构建模型与样本数据整体拟合较好(χ2(790)=1609.61,p<0.001,CFI=0.91,TLI=0.90,RMSEA=0.04,SRMR=0.04),可以进行下一步分析。

图1 双职工核心家庭父母工作狂对青少年情绪症状与品行问题影响的结构方程路径结果图

3.4 父母工作狂、情绪耗竭与青少年情绪症状与品行问题

结果表明,无论是对于父亲还是母亲,其工作狂均与情绪耗竭呈正相关(βM=0.23,p<0.001;βF=0.19,p<0.001)①下标M 代表父亲路径,F 代表母亲路径,下同。。 同时,父母的情绪耗竭产生的负面溢出效应,不仅对青少年的情绪产生负面影响(βM=0.17,p<0.001;βF=0.54,p<0.001),也会使青少年出现品行问题(βM=0.35,p<0.001;βF=0.28,p<0.001),假设1 得到支持。

为了进一步厘清父母情绪耗竭在父母工作狂对青少年情绪症状与品行问题产生影响中的作用,本研究进一步采用Bootstrap 方法对中介效应进行检验,表4 为检验结果。 在父亲影响路径方面,工作狂对青少年情绪症状和品行问题的间接效应分别为0.04 和0.08,95%置信区间分别为 [0.01, 0.08]和[0.04, 0.14]。 在母亲影响路径方面,工作狂对青少年情绪症状和品行问题的间接效应分别为0.10 和0.05,95%置信区间分别为 [0.05, 0.18] 和[0.02,0.09]。 这表明,父母情绪耗竭在父母工作狂与青少年情绪症状与品行问题之间的中介作用较为显著,假设2 得到支持。而在考虑情绪耗竭的影响后,父母工作狂对青少年品行问题的直接影响均不显著(βM=-0.12,p>0.05;βF=0.09,p>0.05), 且仅有父亲的情绪耗竭对青少年情绪症状产生直接影响 (βM=0.20,p<0.001;βF=0.04,p>0.05)。

表4 父母工作狂-情绪耗竭-青少年情绪症状与品行问题的中介效应分析

3.5 补充分析

正如前文所述, 父母某一方工作狂除了将导致其各自出现情绪耗竭问题外, 还可能会对另一方产生影响。结果显示,父母某一方工作狂确实会导致另一方出现情绪耗竭(βF-M=0.29,p<0.001;βM-F=0.45,p<0.001)①下标M-F 代表父亲工作狂对母亲情绪耗竭的影响路径,F-M 代表母亲工作狂对父亲情绪耗竭的影响路径。。 进一步的中介效应分析也发现,父母某一方工作狂也将通过影响另一方情绪耗竭, 从而对子女情绪症状和品行问题产生影响(结果见表4,父母工作狂客体效应影响路径)。

4 讨论

在日趋紧张的现代生活中, 大多数父母为满足青少年更高的教育、 物质等需求而面临“陪伴的魔咒”(张品, 林晓珊, 2020)。加之为追求个人的社会成就, 父母的工作过度投入而导致在家庭教育方面的缺席, 成为当今社会青少年成长出现偏差的导火索。 探究父母的不良工作状态对青少年负面影响的机制,成为破解这一社会问题的先决条件。本研究基于溢出-交叉模型, 通过对571 个双职工核心家庭中父母与青少年的配对调查,分析了父母工作狂、情绪耗竭和青少年情绪症状与品行问题, 研究结论如下:(1)父母工作狂对青少年的情绪症状与品行问题产生均有显著影响;(2)父母情绪耗竭分别在各自工作狂与青少年的情绪症状与品行问题间起中介作用。

4.1 父母工作狂对青少年情绪症状与品行问题的溢出-交叉效应

首先, 本研究支持了父母在工作领域的负面状态(工作狂)对青少年的影响,是对溢出-交叉模型的有益拓展。 现有溢出-交叉模型应用于家庭关系的研究中, 着重探讨了工作行为在配偶层级的效应(Bakker & Albrecht, 2018), 较少关注在亲子层级的传递。然而,父母的工作领域和青少年成长过程通过家庭纽带紧密联系。 特别是双职工核心家庭目前成为新一代家庭的主流模式, 父母既要面临将大量时间和精力都投入工作的价值体系 (黄杰, 朱丹,2020),又要承担几乎所有的家庭教育任务。 如何避免父母的过度工作投入影响青少年的健康成长,成为社会和理论界关注的重点。 本研究聚焦于工作狂这一负面工作状态, 发现父母工作狂不仅对青少年情绪产生影响,还会致使其出现更为严重、影响更深远的品行问题。 本研究结论与过往关于父母工作时间延长对青少年成长起到消极作用的研究一致(吴贾等, 2019), 体现出工作狂的状态必然会侵占个体对家庭领域的时间和精力投入, 从而与其理应承担的家庭角色和责任相冲突 (Hobfoll et al.,2018)。 本研究回应了黄杰、 朱丹、 曹旻和鲍旭辉(2019)呼吁从更远端的工作系统因素考察父母对青少年成长的影响, 拓展了溢出-交叉模型在家庭关系中的应用范围。

其次, 本研究确认了父母的情绪耗竭是其工作狂影响青少年情绪症状与品行问题的关键中介机制,深化了现有亲子间影响过程的认识。过往亲子关系的大多数研究认为,父母有意识的沟通、指导和管教, 是对青少年产生影响的主要路径。 近期研究发现, 在家庭生活中与青少年无关的父母行为或情绪等, 同样能够被青少年捕捉继而引发相应的外溢效应 (卢富荣 等, 2019)。 正如Headey,Muffels 和Wagner(2014)研究指出,在生活中感受到较高幸福感的父母,其子女也将有同样的积极感受。而作为因长期压力造成个体能量的衰竭反应, 情绪耗竭被视为工作狂个体的重要特征, 也是其产生后续影响的关键心理机制 (Sandrin et al., 2019; Balducci et al., 2021)。 基于此,本研究关注父母的情绪耗竭状况, 并实证检验其在父母工作狂对青少年产生负面影响过程的中介作用。 本研究结果拓展了个体工作狂状态通过情绪耗竭产生负面效果的路径, 同时提示未来亲子关系研究应关注双方间无意识的影响过程。

除得到支持假设的结论外, 本研究还发现了值得注意的结果。一方面,父母间的工作狂与情绪耗竭也存在明显的交叉效应, 这再次证实了夫妻间工作状态存在双向渗透的机制(Shimazu et al., 2011)。同时,与张秀慧、王美芳和刘莉(2020)的研究结果类似,青少年的情绪症状与品行问题也高度相关。这可能是因为,儿童产生焦虑、生气等情绪时,可能无法控制自己的冲动行为,从而表现出攻击、违纪等外化的行为问题(Cummings & Davies, 1996)。 另一方面, 父亲工作狂对青少年造成情绪症状和品行问题的总效应均大于母亲。 与过往大多数研究认为母亲是儿童教养的主要参与者(Lamb et al., 1987; 张文新, 林崇德, 1998),其对子女产生的影响更为深远的观点不同, 本研究发现父亲在工作场所中的负面状态更大程度上对子女产生消极影响。 这进一步佐证了Flouri 和Buchanan (2003)“相较于母亲,父亲消极状态更能够预测子女的负面行为”的观点,同时号召未来研究进一步关注父亲在子女养育中的作用发挥。

4.2 实践意义

工作和家庭是生活不可或缺的两个重要组成部分,个体经常需要徘徊于两个领域的边界(马丽, 徐枞巍, 2011)。两者间相互依赖、相互影响,如何妥善处理和平衡工作与家庭之间的关系, 成为当前实践界与理论界共同关注的热点社会问题。 特别是近年来职场竞争日趋激烈、生活成本逐渐提高,工作狂现象由此产生并逐渐加剧。 如若双职工核心家庭中的父母不能正确对待个人工作发展与青少年健康成长间的关系,势必造成家庭教育的缺位,从而对青少年造成不可挽回的危害。

本研究提示, 双职工核心家庭中的父母要正确看待工作中的物质回报与职级提升,避免因长时间、高强度地投入到工作之中而导致强迫性的工作状态出现。 同时,在工作中要注意“劳逸结合”,通过适当的休息、娱乐以补充必要的工作资源(如情绪等)。此外,还应有意识地加强自身情绪管理能力,通过寻求沟通、 心理建设等方式排解工作中的负面情绪。 最后,父母还应主动地将工作与家庭领域适度隔离,避免将工作领域的压力和情绪带回家庭。 在对青少年采取正确互动方式的同时, 也要注意与配偶的相处模式,全方位地构建健康的家庭氛围。

本研究结论还对企业管理模式和政府公共政策制定具有参考价值。一方面,企业管理者在制定员工管理政策时, 应充分考虑过度工作的负面效果和工作-家庭界面的相互螺旋式影响。 通过有针对性的工作时间、模式设置等方法,帮助员工维持健康的心理状态。另一方面,政府可以考虑在全社会宣传正确的工作价值观念,纠正原有工作优先的价值体系。同时,也将心理因素纳入评估范畴。本研究为制定科学全面的劳动工时和劳动保护制度提供了理论支持。

4.3 研究不足与展望

本研究的局限性主要体现在以下几个方面。 第一,本研究采用横断研究设计,难以确定变量之间的因果关系,也难以厘清情绪资源的动态损耗过程。因此,未来研究可以考虑采用纵向的设计,进一步探讨父母工作狂对青少年的影响。第二,尽管本研究确认了情绪耗竭是父母工作狂对青少年产生影响的关键“溢出”机制,但对“交叉”过程的理解仍不够深刻。今后学者可以基于不同理论, 从教养行为(如心理控制、严厉/冷漠的教养方式)、情绪感染、家庭功能等方面加以思考, 完善并细化父母工作狂对青少年产生影响的“溢出-交叉”路径。 第三,尽管本文采取配对调查的方式获取数据, 一定程度上避免了共同方法偏差的问题,但青少年及其父母在填答问卷时,可能因社会期许效应的存在而出现偏误。 未来研究应利用多来源数据(例如,自评和他评、主观问卷与客观数据相结合),再次探索父母的工作状态与青少年心理健康之间的关系。

5 结论

(1)在双职工核心家庭中,父母工作狂与青少年的情绪症状、品行问题正相关。

(2) 父母情绪耗竭在父母工作狂影响青少年产生情绪症状和品行问题的过程中起到中介作用。

(3)与母亲相比,父亲工作狂对青少年情绪症状与品行问题的预测作用更显著。