乡村振兴战略中的教育行动

龙宝新 李莎莎

摘 要: 贫困大致有三种表现——资源贫困、能力贫困与价值观贫困,而价值观贫困是原点贫困。农村教育脱贫的根本手段是唤醒潜在贫困人口的价值自觉意识,利用价值观教育构筑一道教育防贫的钢铁长城。农村教育脱贫的机理,是借助正向价值观教育来激活主体人的能动性,以此实现对贫困无限循环的突围。其中,心态教育、意义教育、人格教育是价值观脱贫教育的三大途径。在乡村振兴背景下,农村教育脱贫的行动方向是:培育学生进取型价值观,预防消极价值观滋生,树立健康农村教育价值观,强化学困生价值观脱贫教育。

关键词: 乡村振兴;价值观脱贫;农村教育;教育扶贫

根据《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》部署,到2035年,我国扶贫工作目标是“相对贫困进一步缓解,共同富裕迈出坚实步伐”。这意味着目前我国扶贫事业正处“后扶贫”时代,其显著特征是:扶贫目标将由“绝对贫困”转向“相对贫困”。如果说人类贫困表现有三个层次,即资源贫困、能力贫困与价值观贫困,分别源于三种致贫的路径——物质缺乏致贫、学习不良致贫与精神脆弱致贫,那么,价值观层面的衰退与沉沦被称为原点贫困,价值观脱贫随之成为乡村振兴时代的主体扶贫形态。

一、价值观贫困:贫困死循环中的“死结”

贫困现象的发生具有多源性、多样性与循环性特征。从循环性角度看,一旦陷入深度贫困,一定是多种致贫因素的交互影响以及多种贫困表现的叠加,由此导致贫困跨代、跨领域持续再生现象的发生。从终极意义上看,扶贫的实质是斩断贫困的再生链条,攻克致贫的“死结”,即“摆脱在头脑中意识和思路的‘贫困”1,这就是价值观脱贫。

1.价值观失守:贫困发生的第一源头

贫困到底是如何发生的?学者给出的解释是:贫困根源于人力资本与经济贫困之间的“循环因果关系”2,其主因是贫困人口社会资本、文化资本缺失,它源自贫穷人群中流行的独特生活方式或贫困文化,源自能力缺失引发的社会排斥1,等等。若对致贫机理加以综合剖析,大致可以划归两类:一类是单因素机制,如生活方式、贫困文化、能力欠缺、精神退化等;另一类是多因素交互机制,如资本与贫困、人力资本与社会排斥、经济贫困与贫困文化等之间的交互循环作用。我们认为,上述两类理论都无法深入解释一个关键问题,即导致个人贫困的最终源头在哪里?进言之,对非生理性致贫现象而言,能力缺陷、社会排斥、贫困文化、生活方式、文化资本稀缺等只是贫困现象的多层次表现,循环生发机制仅仅为贫困现象发生提供了一种解释思维,二者都无法深入解释贫困现象的三个关键表征——顽固性(持久贫困)、遗传性(代际贫困)与传染性(连片贫困),进而给出贫困问题发生的最终解释。笔者认为,在解释贫困现象发生问题上,需要深挖其根源:经济贫困是能力贫困的表征,能力贫困是文化贫困的表征,而文化的内核是价值观,故价值观贫困理应是贫困的总根源。在人的价值观谱系中,一旦主体倾向、滑向或陷入消极价值观的一端,其对美好生活的向往便会发生逆转,进而把这种消极价值观投射在他的学习、工作、生活等之中,引发“个体失灵”2 与“自我消弭”的悲剧,最终诱发贫困现象的发生。

2.安贫价值观:贫困陷阱的制造者

如果說人的贫困可分为三个层次,即表层贫困、内层贫困、原点贫困,那么,价值观贫困就是一种原点贫困。经济资源贫困、就业机会贫困、生存条件贫困、懒惰生活方式等都是贫困现象的表象与外显;知识贫困、能力贫困、事业贫困、思维方式贫困(或穷人思维方式)是贫困现象的内层与外因;价值观贫困,即人在价值倾向、生活信念、生活意义等方面遭遇的贫困,才是原点贫困,才是所有贫困现象的起源。人的价值观具有双面性:有积极与消极之分,有进取与懒惰之分,有事业型与享乐型之分,有利他型与利己型之分,等等。价值观是“人们区分好坏、美丑、益损、正确与错误,符合或违背自己意愿的观念系统”3,它主宰着人的价值倾向与行动系统。在这些相互对立的价值观中,前者是助推个人努力学习工作,追求更完美自我,实现人生意义与生活价值,奔向人的“实质自由”“独立人格”的内生动力;后者则是诱使人逃避工作学习,走向自私自利、心无大志、堕落安逸、平面生活的内在原因。显然,后者正是贫困人口致贫的根源,其实质是一种安贫型价值观使然。可以推知,安贫价值观就是贫困陷阱的制造者,是锁定贫困现象的“死结”。只有解开“安贫价值观”这一“死结”,贫困人口才可能走上一条脱离贫困、远离贫困的良性轨道。安贫价值观常常“先入为主”地切断贫困人口脱贫的出路,延续贫困生活的周期与惯性。如果说扶贫事业的最终目标是建立一种脱贫的文化生态,那么,将积极正向价值观嵌入学校教育体系中去,构筑一道脱贫文化的“钢铁长城”,则是乡村振兴时代的根本脱贫机制与工作思路。

3.价值观脱贫:第三代扶贫理论的兴起

研究表明,贫困治理一般经历三个阶段,即“被动卷入”“主动依附”和“社会自觉”4,与之相应,我国扶贫工作也大致出现了三种思维:外援、内援与内源扶贫。在初期阶段,扶贫工作以经济扶贫、地区扶贫、物质资本扶贫等外援扶贫方式为主,对于缓解群众深度贫困、绝对贫困问题产生了重要影响。在中期阶段,2015年习近平总书记提出了“扶贫先扶志,扶志先扶智”的新思路,扶贫工作转向以能力扶贫、志气扶贫、人力资本扶贫、文化资本扶贫、职业教育扶贫等内援扶贫方式为主,对于消解社会贫困,有效阻断贫困代际遗传产生了积极作用。在乡村振兴时代,我国扶贫工程将必然转入第三阶段——内源扶贫或价值观脱贫阶段,扶贫的主要方式将是教育防贫、主体性治贫、育人脱贫、内生驱动力脱贫。扶贫工作的主要目标变成培养新生代学习者的自我脱贫意识、进取型价值观,以及追求有意义生活的信念,提升学生主体的防贫能力、精神拒贫意识。由此,价值观教育脱贫将成为内构于义务教育事业中的一个灵魂性元素,这就是第三代扶贫理论。研究指出:“价值的本质从根本上说在于发展,在于使主体(特别是使社会主体)更美好。”1 第三代扶贫理论的内核是:强大个体人的精神自我,强化他们的主体性、自我性与内发力,鼓舞他们对生活意义、幸福生活、美好生活的向往与追求;增强他们对更美好生活的理想、信念与信仰,唤醒他们对人的尊严感、意义感、价值感与成就感的觉知,全面提升每个社会人天赋的生命力、生存力与生长力;攻克消极、负向价值观对每个人心灵的限制、捆缚与阻滞,最终实现人的自我防贫意识、自我脱贫能力与自我反贫精神的全方位提升。应该说,第三代扶贫理论是对“扶志”理念的强化与升华,是落实“人本式扶贫”的“最后一公里”。

二、农村教育介入价值观脱贫的机理分析

农村、农业、农民这三个问题是中国的“三农”问题,其内核之一是贫困问题。其中,农村教育是价值观脱贫的枢纽链环,是乡村振兴战略的底牌所在。在历史上,日本、美国、韩国等国家都曾有过教育兴国的成功经验,这些经验从侧面表明:农村教育防贫、反贫、治贫理应有内在的科学性与可能性。在乡村振兴时代,如何利用价值观教育来突破农村贫困根源问题,为农民迈向小康生活带来福音,是当代乡村振兴的重要议题。

1.脱贫教育:乡村振兴时代农村教育的内在构成

如果说第三代扶贫理论的焦点链环是人的正向价值观培育,那么,教育在农村扶贫事业中将肩负起轴心骨与顶梁柱的角色。脱贫教育是第三代扶贫理论的轴心、灵魂与支架。不同于其他扶贫形式,教育扶贫注重人的主体资源开发,具有先导性、根本性、持续性的功能优势,是“最具持久生命力的扶贫方式”。2 农村教育脱贫的根本手段是启迪人的灵魂、唤醒人的自尊、张扬人的自信、提升人的自觉、开掘人的潜能。农村贫困人口与潜在贫困人口群体栖身其中的农村教育,将成为脱贫事业的中坚力量,充分、科学、有力地发挥农村教育的脱贫功能是乡村振兴时代农村教育事业肩负的一项特殊使命。换个角度看,防贫、脱贫是农村教育的本然使命,是农村教育的应有之义。防止青少年儿童在未来生活中陷入贫困,提高他们面对贫困文化的免疫力与抵抗力,其方式与路径就是实施积极、正向、能动的价值观教育。

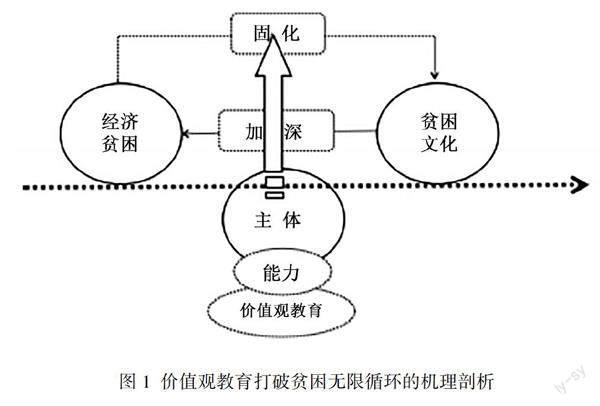

2.价值观教育打破贫困无限循环的一般机理

贫困无限循环的形成源自三个因素:经济因素、文化因素与主体因素。其中,经济因素泛指人的生存发展资源,资源稀缺是贫困生活的表象,其内核是生存资源,其根本特征是流动性;文化因素是指在贫困人口身上呈现出来的较为稳定的生活状态,如贫困人口的生活方式、生活习惯、社会资本等,其内核是社会资本,其根本特征是稳定性;主体因素则是指存在贫困人口内心的精神、观念、能力因素的综合,如对学习、生活、工作的态度,对未来生活目标的设定,对当下生活状况的评判,对人生意义的理解及其获取生存资源获取的能力等,其内核是精神资本,即价值观,其根本特征是能动性。

图1表明:贫困无限循环的形成始于经济贫困的诱发。一旦人的经济状况持续贫困,这种状况就会以贫困文化、薄弱社会资本、贫困生活方式的新形式被固化下来,甚至以跨代再生现象实现代际遗传,进而再度加深并恶化。打破上述贫困的无限循环,需要主体性的觉知与能动的增能(能力教育)来实现。其一般机理是:借助正向价值观教育来激活主体的能动性、上进心,激扬主体人的价值自觉精神,促使其主动提升知识能力或人力资本,以此实现对贫困的文化固化机制与文化强化机制的突破与阻断。在这一过程中,积极价值观教育、人生观正能量供给至关重要,其打破贫困无限循环的主要途径是:一是校正心态,即消除安贫心态、屈从想法、享乐主义,促使贫困人口树立自尊、自救、自立、自强的信念;二是唤醒意义,即引导贫困人口重新思考人生意义、人生目的、人生价值,促使其将自己生存状态与身边他人关联起来,确立“大我”意识、族群意识、为公意识、家庭意识,让责任感、意义感、使命感成为激发其精神动力与内生动力的酵素;三是培育人格,即敦促貧困人口放弃附属型人格、自私型人格、堕落型人格、边缘型人格,自觉培育进取型人格、开拓型人格、开放型人格、乐观型人格,为其顺利融入主流社会、应对经济困境、增强社会适应性、树立变革求进意识,提供强有力的动能支持。

3.农村教育脱贫的理论路径分析

从理论上看,农村教育脱贫的入手点是校正心态、唤醒意义与培育人格,与之相应,农村教育脱贫的理论路径就有三条:积极生存心态培育、生活意义教育与进取人格教育。

首先是心态教育。心态教育是防止农村学生滑入贫困陷阱的切入口,消除消极生活心态是价值观脱贫的表层工作。换个角度来说,消极心态是消极价值观形成的前兆,及时遏制消极心态的滋蔓,将其扼杀在萌芽状态,是价值观脱贫的第一步。

其次是意义教育。意义是一种价值判断形态,意义关涉性是人类生活的特质所在。人存在的意义通常与生命的质量、精神的高度直接相关。意义还代表着生活的一种可能与理想的向度,人“应该”过的一种可能生活就是有意义的,“生活的意义在于创造性去生活并且创造可能生活”1,即创造一种值得追求的幸福、美好生活。从这一角度看,意义是生活品质的判断标准,生活意义是人在追求美好生活中呈现出来的。基于这一分析,在价值观脱贫中,意义教育是教会农村儿童学会用更高的生活理想、品质标准去设计自己的人生蓝图,让平实的物质生活充满精神意义,提高他们对美好生活的判断力、想象力与创造力。

最后是人格教育。贫困文化,贫困资本(包括人力资本、社会资本、文化资本),贫困生活习性等在个体身上持续沉淀、凝结、固化的产物,即是贫困型人格的诞生。久而久之,在贫困人口身上这种人格特征会进一步形成性格品质,成为脱贫事业最难以突破的一道障碍。贫困人格的体现是多方面的,如只顾眼前不顾长远,只顾私人利益不顾他人需要,抱残守缺而非积极进取,逃避竞争,等等。农村学校价值观教育存在的目的是引导农村儿童树立进取型、独立型、自强型人格,鼓舞其树立远大抱负、变革目标以及与命运抗争的勇气、锐气,远离贫困文化,消除农村贫困文化对他们的负面影响。

三、乡村振兴时代农村教育的行动方向

在乡村振兴时代,脱贫教育作为农村教育中常态化、隐性化的一种教育构成,必将重构农村教育的内涵、职能与使命,促使农村教育走上一条防贫、拒贫、远贫的轨道,真正成为扶志、扶智、扶人的一把利器。面向价值观脱贫的农村教育,可以在四个方面做出积极响应:

1.培育学生进取型价值观

积极进取的价值观确立是革除穷根的终极手段。进取型价值观能够帮助人生选择一条进取之路,最终筑牢价值观脱贫的心灵根基。为此,在农村教育实践中,学校要自觉培养学生的奋斗、自强、攀登、进取的精神,并将之嵌入教育教学与社会实践活动中,让农村儿童从小就有一颗强大的心灵,增强其对未来生活的想象力与驱策力。要达到这一目标,一方面,农村教师要将进取型人格形象教育、卓越性格教育、高尚价值观念教育融入教育教学活动中,结合“立德树人”教育的常态内容,促使学生树立奋斗型人生理想;另一方面,农村教师要在教学中适度设置难题,引导学生在挑战难题中获得成功感,增强学习的成就感、幸福感、价值感。

2.预防消极价值观滋生

消极价值观的表现是多样的,如不思进取、随波逐流、遁世逃避、自暴自弃等。其核心是安于现状,缺乏人生目标。如果被消极价值观主宰,农村儿童就可能陷入安于贫困、甘于贫穷的漩涡,沦为潜在的贫困人口。一旦消极价值观、消极人格性格在农村儿童心中扎根,它将通过两种方式加速农村儿童致贫进程:其一是养成厌学畏难的情绪与习惯,失去脱贫能力——学习能力、发展能力;其二是养成好逸恶劳的心态与生活方式,导致主体性的麻木、进取心的丧失,进而失去对贫困现象的警惕。尤为值得关注的是,一旦消极价值观在农村学校文化中蔓延,区域性贫困现象迟早会到来,贫困人口就可能指数级地增长。一般来看,消极价值观的主要源头有两个:一个是学生所在的家庭与社区,另一个是学生遭遇的学业失败。就前者来看,农村家庭、农村社区是贫困文化的延绵之所,尤其是在社会主义核心价值观教育、新文化建设落后的村庄、社区中,消极价值观更容易恣意蔓延,并通过学生被带到学校中来;就后者来看,农村学生学业上的失败常常是诱发其消极人生态度的主源,教师需要千方百计促使学生学业成功,为农村学生健康成长、远离贫困创造优质的学习环境。从这一角度来看,治理农村社区文化环境、确保农村学生学业成功,应该成为农村学校预防消极价值观滋蔓的两个有力切入口。

3.树立健康农村教育价值观

回归育人本位的农村教育要求农村学校牢固确立学生发展核心素养的教育目标,坚决将农村学生的自我发展力教育放在一个突出位置上来,将“为人、立人、达人”的教育价值观发扬光大。当前我国基础教育领域倡导的学生发展核心素养,其实就是一种以积极价值观塑造为轴心,多维度提升学生精神自构力、学习发展力、事业创造力的素养教育。无论是提升学生的科学精神、人文素养,还是强化学生的实践精神、责任担当、学习能力、健康素质等,都是为了增强学生面向未来的生存力、发展力、创新力,都是农村学生亟须掌握的关键能力与核心品质。因此,在乡村振兴时代,在农村学校中落实学生核心发展素养教育更具有现实意义与战略意义。

4.强化学困生价值观脱贫教育

农村学校的学困生之所以在未来生活中最可能成为贫困群体,是由三点原因所致:其一,学困生在遭遇学业失败后容易染上消极的生活态度与不良的习性,若长期缺乏教育关怀、重点引导,这些消极生活态度与习性很容易进一步恶化,演变为一种消极人生价值观,最终发展成为农村贫困文化的“接盘手”;其二,学困生主要来自贫困家庭或经济落后家庭,学业致贫的原因既可能源自贫困家庭的教育供给不足,也可能源自家庭贫困文化的直接浸染,故学困生往往是贫困文化的代际交接点,解决了学困生的价值观贫困问题,就有可能实现家庭脱贫,学困生价值观教育理应是农村教育阻断贫困、根治贫困的关节点;其三,学困生导致学业失败的原因盡管具有多源性,但价值观方面表现出来的脆弱性与无助性一定是主因,培育学困生身上的积极价值观,强化其追求学业成功与美好生活的意愿,自然是价值观脱贫教育的重任。基于这一分析,重点针对学困生开展价值观教育,将积极价值观教育渗透到学困生学业辅导、学法指导、思想引导中,激发他们的学习内驱力,促使其投入正常学习活动中,积极融入班级、学校活动,形成学习和生活的良性循环,就可能让贫困的阴影远离他们。

Rural Education Action in Rural Revitalization Strategy

LONG Baoxin, LI Shasha

(Faculty of Education, Shaanxi Normal University , Xian Shaanxi 710062)

Abstract: There are roughly three signs of poverty, that is, resource poverty, capability poverty and values poverty, among which values poverty constitutes origin of poverty. The fundamental means of reducing poverty through rural education are to wake up the value consciousness of the potential poor population, and to “build a great steel wall of poverty prevention” by means of value education. The mechanism of poverty alleviation efforts through rural education is that we should activate the initiative of the people with the help of positive value education, by which we can break through the dead cycle of poverty. Therefore mentality education, meaning education and character education are the three approaches of value education for poverty alleviation. In the context of rural revitalization, the action orientations of anti-poverty through rural education tend to be as follows: cultivating students enterprising values, preventing the breeding ground of negative values, establishing healthy rural education values and strengthening the value education of poverty alleviation for poor students.

Key words: rural revitalization, values for poverty alleviation, rural education, poverty alleviation through education

基金项目:本文系国家社会科学基金2018年度教育学重大招标课题“振兴乡村战略中的农村教育现代化研究”(项目编号:VHA180004)的部分研究成果。

作者简介:龙宝新,陕西师范大学教育学部教授,博士生导师,博士,主要从事教育学原理研究;李莎莎,陕西师范大学教育学部博士研究生,主要从事教师教育研究。

1 习近平:《摆脱贫困》,福建人民出版社1992年版,第160页。

1 袁利平, 张欣鑫:《教育扶贫何以可能——多学科视角下的教育扶贫及其实现》,《教育与经济》2018年第5期,第32-41页。

2 银平均:《社会排斥视角下的中国农村贫困》,知识产权出版社2008年版,第27-28页。

3 杭承政,胡鞍:《“精神贫困”现象的实质是个体失灵——来自行为科学的视角》,《国家行政学院学报》2017年第4期,第97-103页。

4 黄希庭:《当代中国青年价值观与教育》,四川教育出版社1994年版,第108页。

5 苏海:《中国农村贫困女性的减贫历程与经验反思》,《云南社会科学》,2019年第6期,第151-157页。

1 郭凤志:《价值、价值观念、价值观概念辨析》,《东北师大学报(哲学社会科学版)》2003年第6期,第41-46页。

2 聂劲松:《教育扶贫:贫困地区中小学教师的积极作为》,《教育学术月刊》2016年第10期,第81-86页。

1 赵汀阳:《论可能生活》,中国人民大学出版社2010年版,第13页。