“双减”政策落地的堵点问题与疏解方略

郭顺峰 田友谊

摘 要: 在开放系统组织理论视角下,通过构建“双减”前后学校的社会—系统模型可以发现,“双减”之前的学校组织系统、校外培训组织系统在学生成绩提升和升学率提高方面形成了“双系统”“双转化”格局,加重了学生作业负担和校外培训负担。在“双减”政策落地过程中,学校组织系统、校外培训组织系统以及由家庭、学校、社会、政府等构成的环境(超系统)是“双减”任务的主要承担者,易因矛盾聚集而成为“双减”政策落地的堵点。因此,需要汇聚家庭、学校、社会、政府等环境(超系统)的协同力量,推动学校组织系统进行自我调整,促使校外培训组织系统主动完成自我革新,从而疏解“双减”堵点,恢复学校社会系统平衡,实现“双减”目标。

关键词: “双减”政策;开放系统组织理论;学校社会系统;系统模型

中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”政策)以来,在政府、社会、学校、家庭等多方联动、共同努力下,“双减”工作取得了阶段性成效,校外培训机构和学科类培训大幅压减,学生培训负担和作业负担明显减轻,学校课后服务意识大幅提升,学校教育生态和社会教育观念发生积极转变。但“双减”政策仍处于“破”与“立”的关键阶段,需要以一个更加贴近社会实际和普通民众的视角,对“双减”及其落地过程中出现的种种现象和问题进行认知、梳理和统合,开放系统组织理论为我们提供了这样的视角。

在开放系统组织理论视角下,“双减”政策构建了一个由学校、校外培训机构、家庭、社会、政府等多元主体共同构成的开放组织系统。“双减”政策的实施过程,其实就是通过“减轻作业负担和校外培训负担”改变“教与学”核心子系统的平衡而引发和推动整个系统的变革,进而通过各系统之间的博弈、磨合与适应达到新的系统平衡的过程。通过构建“双减”前后学校的社会—系统模型,能够清晰地发现各方主体在“双减”政策实施中的角色定位和功能,帮助各方主体更加准确地理解政策初衷,发现堵点并提出疏解方略。

一、“双减”前后学校的社会—系统模型的构建

学校的社会—系统模型是霍伊和米斯科尔以开放系统组织理论和学校社会系统理论为基础,以学校为中心,以“输入—转化—产出—反馈”为基本环节构建起来的一种组织系统模型。1 其重要意义在于,把一直以来相对封闭的教育和学校系统融入整个社会系统进行考察,更加直观地发现学校系统、教育系统与社会系统之间的互动关系和运行规律,在更广阔的社会组织系统领域来思考和解决教育问题。其是系统理论和组织理论在教育管理领域实践应用的典型成果,也为构建“双减”前后学校的社会—系统模型提供了重要参照。

1.学校的社会—系统模型构建的理论基础

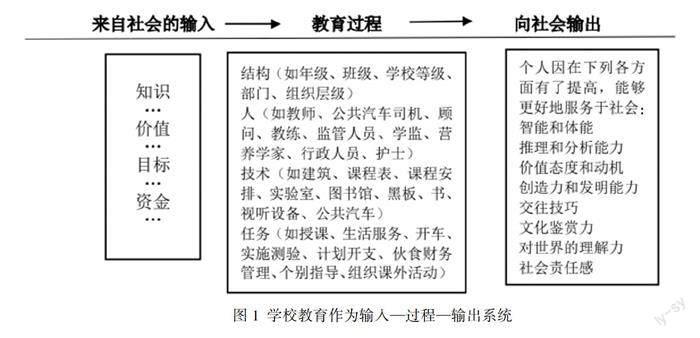

学校的社会—系统模型的产生,可以追溯至20世纪60年代系统理论在组织研究领域的运用,该理论为人们提供了一个观察和研究组织与环境的新方法,组织被视作开放的系统,都与特定的环境相互联系、相互作用,不断与之发生着物质、能量和信息的交流与转换。2 20世纪80年代,斯科特从“理性、自然和开放系统”三个视角分析、梳理和重构了组织研究成果,并把开放系统组织理论作为其中的一个重要范畴,即侧重于从组织系统与外界环境的互动来探究组织运行和发展的规律。开放系统组织理论不再将组织视为单纯的封闭系统,而是将其视为一个开放的系统,组织依赖于与外界的人员、资源和信息的交流而存续,环境决定、支撑和渗透着组织,与“外部”环境因素的联系可能比那些“内部”要素之间的关系更重要。3 格里菲思把开放社会系统的组织分为三个层次,即作为组织行政机构的子系统、作为组织的系统和作为环境的超系统。4 欧文斯把学校教育视作一种开放的社会系统,认为学校与其所处大环境之间有一种输入—输出关系,是学校和其所处大环境的永不休止的循環互动,并以此构建了学校教育作为输入—过程—输出系统的模型(见图1)。5

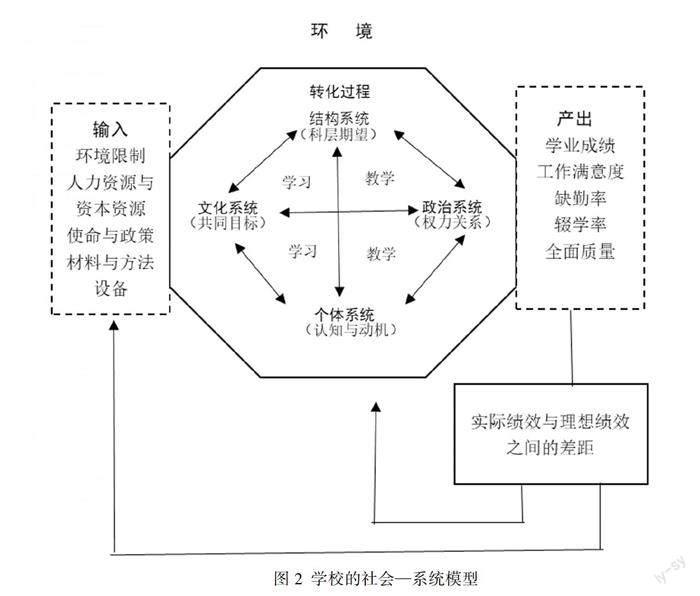

霍伊和米斯科尔把开放系统组织理论运用到教育管理领域,并提出了学校社会系统理论。他们认为,学校是一个受理性因素和自然因素制约的开放系统,这些因素随环境力量的变化而变化,学校必须应对基本的外部环境需求、约束与机会。同时,他们把系统看作一组相互作用的要素,它获取来自外界的输入资源,并将之转化,然后再将产品输入环境之中,并构建了“输入—转化—产出—反馈”的开放系统模型。学校即社会系统,也有特殊的“输入—转化—产出—反馈”循环反复模式,它从环境中获取诸如劳动、学生和经费等资源,并对所有这些输入资源进行教育转化,生产出有文化、有教养的学生和毕业生1,同时环境会对输入、转化过程、产出等环节进行反映和评价,并将结果反馈给系统中的各个要素。基于此,他们构建了学校的社会—系统模型(见图2)。

图2为我们展现了技术核心(教—学过程);个体、文化、政治、结构(学校子系统);输入、转化、产出、反馈过程(学校社会系统);环境(超系统)四个层次的系统结构。其中技术核心(教—学过程)是核心子系统,它受结构、个体、文化和政治四个更高层级的学校子系统的影响,而这两个层级的子系统共同构成学校组织系统(转化过程),学校组织系统与输入环境系统和输出环境系统共同构成开放的学校社会系统,各个要素和各个层次的系统都受环境(超系统)的影响和约束,它们之间也相互影响和相互制约,形成自身的内部反馈机制和外部反馈机制,并能根据反馈结果不断强化适当的组织行为,维系着系统的动态平衡,促进系统的进步与发展。这为我们构建“双减”前后学校的社会—系统模型打下坚实的基础。

2.“双减”前后学校的社会—系统模型的生成与比较

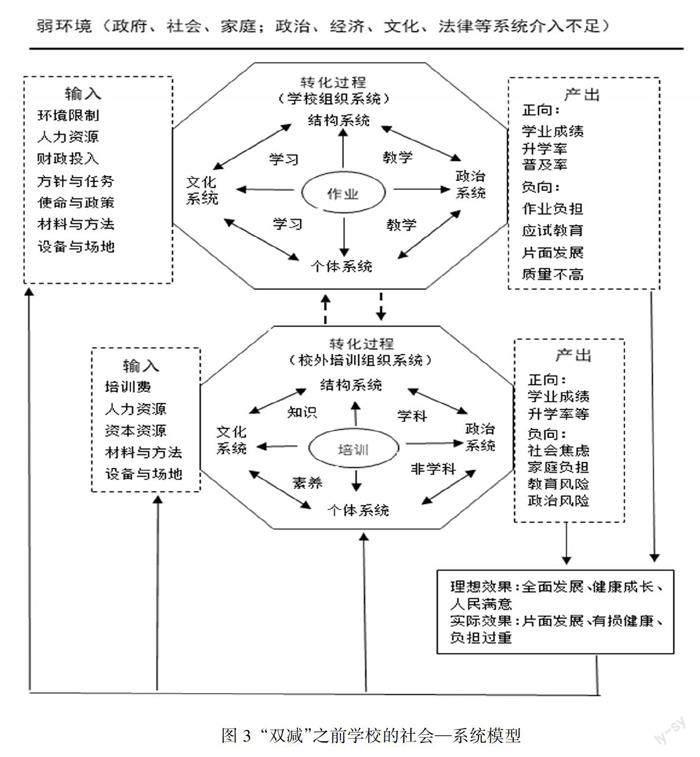

通过以上对开放系统组织理论及其运用到学校组织系统过程演变的梳理,结合欧文斯的学校教育作为输入—过程—输出系统模型和霍伊、米斯科尔的学校的社会—系统模型,可以构建起解读“双减”政策的理论框架和“双减”前后学校的社会—系统模型(见图3、图4),并能够从中发现“双减”政策前后系统生态的变化、“双减”落地的堵点,从而找到疏解方略。

通过图3、图4的比较可以发现,环境(超系统)很难对“双减”之前的学校社会系统产生实质性的影响和约束,学校组织系统和校外培训组织系统既处于相对封闭、各取所需的状态,又形成了“双系统”“双转化”过程并行的不合理样态,甚至在“学业成绩、升学率”方面达成了某种默契、互补和平衡,实现了“双强化”,这就是“作业负担”和“校外培训负担”产生的根源。因此,要通过“减轻校外作业负担、减轻培训负担”这样一种环境(超系统)力量的介入,推动学校组织系统和校外培训组织系统的全面变革,让学生学习和教师教学回归常态,以此强化学校组织系统的主阵地作用,让校外培训组织系统成为学校组织系统的有益补充,实现“双系统”向“单系统”转变,从而使整个学校社会系统达成新的平衡,更好地完成培养社会主义合格建设者和接班人的任务和使命。

二、“双减”政策落地堵点的发现及成因分析

“双减”之前学校的社会—系统模型中有三个异常稳定的子系统,即封闭而又自在的学校组织系统、逐利而又善变的校外培训组织系统、松散而又乏力的环境(超系统),然而三个子系统之间相互隔断、相互阻滞的关系,使其三者很容易成为堵点的发生之地。

1.封闭而又自在的学校组织系统

在“双减”之前的学校—社会系统模型中,学校组织系统四周被实线包围,形成了一个相对封闭而又自在的自组织系统,并维持了超常稳定的系统生态,对外界环境系统要素和力量的介入有本能的拒斥。这在现实的学校组织系统中表现为高高的围墙、紧闭的大门、科层制的学校管理、应试教育主导的育人取向以及模式化的教育教学等,并且已经形成了一套相对独立于社会系统的运行机制和惯性。在“双减”之前的学校组织系统中,作业被认为是教师教学和学生学习最常见、最有效的手段与方式,也被视作维持教与学这个核心技术系统的稳定器,作业量与教师教学质量、学生学业成绩之间也形成了一种非常态的平衡。“双减”政策首先要减轻作业负担,其实是直接深入由“学与教”构成的技术核心系统层面,打破“教与学”系统中的作业这一核心要素的现状平衡,必然引发教师教学方式和学生学习方式的急剧改变,催生整个“教与学”技术核心系统的重构。这其实就是一种变与不变、变多与变少的博弈,而学校组织系统就是这种博弈的中心和矛盾的聚集点,也是“双减”政策落地的堵点。

根据系统动态平衡机制,即当系统内某一部分遇到外界刺激而发生改变,整个系统会本能地通过一系列矫正机制从而帮助系统各部分之间产生新的平衡1,学校系统组织为了应对技术核心系统产生的变革,必须做出相应的改变以适应、配合和助推“教与学”技术核心系统的变革。“双减”政策要求学校组织系统承担“双减”政策落地的主要任务,其实就是要求学校组织系统对自身内在的政治、文化、结构、个体等子系统进行改变。但从政策落地的过程来看,学校组织系统还没有做好全面应对的准备,如为减少校外培训,学校必须开展高质量的课后服务,但由于相关的配套措施和政策未能跟上,课后服务人员的模糊性、教育收费的敏感性、服务时间的复杂性、服务内容和形式的多样性成为课后服务政策落地的现实堵点2,课后服务只能以作业辅导、自由阅读、零散项目等活动为主,加之学生放学时间与家长工作时间重合引发的问题,课后服务存续的争议不断。此外,“双减”还导致了学校功能阈限变宽、教师负担加重、家校协同不畅、学校运行成本大幅提高等问题,由此也出现了学校转型资源供给不足,学校与地方教育主管部门、家长群体的隐性博弈3,以及教师群体中的“软抵抗”行为4 等现象。这些其实就是“减轻作业负担”所带来的环境变革力量与学校组织系统相对封闭的惯性保守力量的博弈,也是学校的社会组织系统各层次之间不断调整的表现,短期内难以全面变革。因此,封闭而又自在的学校组织系统就很容易成为“双减”政策落地的首要堵点之地。

2.逐利而又善变的校外培训组织系统

在“双减”之前的学校—社会系统模型中,校外培训组织系统四周也被实线包围,已经成为与学校系统组织并行的一套转化系统,与学校组织系统在学业成绩和升学率产出目标方面保持了一致性,成为学校教育的“影子教育”,并达成了畸形的平衡。这其实体现了现实中的校外培训组织因其与生俱来的逐利本性和各类资本的加持,已经不满足于充当学校教育的附庸角色了,与学校组织系统形成了“双转化”系统的“双强化”现象,逾越了教育的底线,严重破坏了整个学校社会系统的平衡,是学生“作业负担”和“培训负担”过重的重要推手,带来了资源的极大内耗以及潜在的教育、社会和政治风险。而“双减”政策要通过“减轻校外培训负担”来实现对校外培训组织系统的彻底变革,其实是从校外培训组织系统的“教与学”技术核心子系统发力,着力对校外培训内容进行严格的管控,从课程标准、课程内容、课程时间、教学方式、教育教学规律、学习方法等1 “教与学”的核心要素变革开始,从而实现从“以学科培训为主”到“以能力素养培训为主”的转变。

在教育视域中,校外培训组织的出现与兴盛源于满足广大人民日益多元的受教育需求和缓解学校组织系统学习资源供给压力。校外培训组织最基本的功能是为有需求的学生提供校外学习,弥补学校教育在素质教育促进学生全面发展方面的不足,即校外培训组织只能是学校组织系统的有益补充,二者各有边界。从应然视角看,“双减”政策作为强大的制度环境系统,提供了强有力的变革力量,校外培训组织系统势必要在这股力量下不断地适应环境,实现功能回归,寻求自我革新,从而保持生命力。从实然视角看,各地对校外培训机构治理的尺度不一,监管仍然存在较为严重的碎片化问题2,对于短期内如何消化为数众多的培训机构和从业者,仍需要不断摸索;校外培训机构同样没有做好全面变革的准备,在家长和学生需求的驱动下,各类隐性、变异的培训现象仍然存在,出现了线上一对一培训、培训课程制品售卖、非学科类培训的逆风增长等新状况。据统计,自“双减”政策实施以来,校外义务教育阶段的线下学科类培训机构压减率达到了90%以上,其实是从量上控制了校外培训机构的无序扩张,但也引发了校外培训组织系统与学校组织系统、环境(超系统)之間新的不平衡。

3.松散而又乏力的环境(超系统)

在“双减”之前学校的社会—系统模型中,以政府、社会、家庭等构成的环境(超系统)与学校社会系统之间是用实线分隔开来的,体现了环境(超系统)与学校组织系统、校外培训组织系统边界的固化,以及系统与系统、要素与要素之间的习惯性阻滞。这其实是对长期以来现实中的家校社政协同育人机制的松散而又乏力,学校组织系统成为各方力量都想介入但又不愿实质性介入的领域的表现。“双减”政策明确要求“加强源头治理、系统治理、综合治理;坚持政府主导、多方联动,强化政府统筹,落实部门职责;明确家校社协同责任,密切家校沟通,创新协同方式,推进协同育人共同体建设”3,即力求通过“双减”政策强化政府、家庭和社会等环境(超系统)的力量介入,改变输入环境系统和产出环境系统的现状,从而改造变革学校组织系统和校外培训组织系统。

在开放系统组织视角下,教育系统和学校系统都是开放的社会系统的子系统,都应该置于整个社会系统中去考察和认知,教育过程可以视为学校组织系统及其子系统,以及子系统中的各要素为实现特定输出目标而产生的内部运行过程,社会输入和社会输出可以看作是环境(超系统)对教育过程施加影响的各类变量要素的集合。但这个强环境(超系统)在如何有效运作,家校社政协同联动机制如何形成合力,如何兼顾各方主体特别是教师、家长和学生利益,满足家庭、学校和社会多元需求等方面,仍然需要进一步探索。为实现“双减”目标,“双减”政策设计了以政府为主导、以家庭—学校—社区多方联动的多元主体构成的强大的环境(超系统)。但由于教育自身的规律性,教育事业也有较强的相对独立性和自主性,加之学校系统组织的自组织属性,一直以来我们倡导的家校社政协同育人机制和格局并未实质性形成。政府、社会、家庭都把孩子的教育视作学校和教师应该独立完成的工作,政府、社会、家庭对于教育和学校的投入都是有限投入,都有意无意地游离于学校组织系统之外,难以形成拥有强变革力量的环境(超系统)。此外,在当前的考试评价和升学制度下,部分教师、家长、学生对作业和课外培训的依赖短期内还难以改变,重构学校课后服务支持体系以及提升课后服务质量也需要时间去完善,教师负担、教师权益、教师教与学的思维和技术的转变等短期内也难以改观。这些其实是环境(超系统)需要不断整合各方资源,为整个学校社会系统提供强大的支持力量,尽快恢复新的系统平衡和秩序的过程中必须经历的阵痛。

三、“双减”政策落地堵点的疏解方略

基于“双减”前后学校的社会—系统模型的堵点与原因分析可以发现,“双减”政策是为了达到新的更合理的产出目标,通过输入环境系统中使命与政策要素的变化,打破现有学校社会系统的平衡,引发整个学校社会系统的变革,并不断达成新的动态平衡的过程,这必然是一个长时间的相互适应、相互博弈,甚至是自我革新的复杂过程。

1.学校组织系统:要主动承担主职主责,进行系统变革

在“双减”之后学校的社会—系统模型中,学校越来越成为一个典型的开放社会系统,学校组织系统与外界环境系统的边界越来越模糊,必须主动求变,增强主动适应环境、吸纳环境以及管理环境的能力和意愿。“双减”要求强化学校教育主阵地作用,其实是要求学校组织系统跨越传统“封闭”的组织系统边界,成为“双减”政策落实的主要推进者和任务的主要承担者。学校组织系统既是被赋权、责、能的对象,也是各方利益、矛盾和冲突的交汇点,处于整个系统变革的中心,应成为整个学校社会系统变革的动力源。因此,学校组织系统应该站在“守好教育主阵地”的高度,把自身放在一个开放的学校社会系统的中心,正确认识“双减”政策的历史和现实意义,科学应对“双减”带来的各系统的不平衡状态,有效地适应环境系统的新变化、新要求,主动完成自我调整。

首先,学校要敢于担当,善于担当。学校要大力强化教育主阵地意识,充分发挥教育主阵地功能,不观望、不等待,不折不扣地落实国家和地方关于“双减”的各项政策和要求。其次,学校要主动作为,善于作为。学校要在“提质增效”上下功夫,积极主动开展教学改革和教育评价改革,切实提升课堂教学质量、课业设计质量和课后服务质量,构建适宜的“教与学”技术核心系统。同时,学校系统组织要做好应对“双减”政策带来的环境变量和变革阵痛的准备。随着“双减”政策的落地,单靠学校自身必定无法解决所有问题,但所有的矛盾必先聚于学校,所有问题的解决都需要学校的参与,因此,学校一定要积极主动研究问题,向政府和社会寻求帮助,向家长寻求支持,主动担任家校社政协同育人共同体的推动者。总之,学校组织系统要确保自身在学校社会系统中的中心地位和存在价值,在“双减”带来的变化环境中,采用与处于稳定环境中的组织完全不同的方法,以满足计划、决策和冲突管理的需要1,推进学校组织系统的自我进化和系统变革。

2.校外培训组织系统:要主动回归本职本位,完成自我革新

在“双减”之后学校的社会—系统模型中,校外培训组织系统不再是与学校组织系统并行的系统,而是回归作为学校组织系统的一个附加子系统或者环境要素的角色,承担辅助育人、协同育人功能,这其实是校外培训功能的回归,也是环境(超系统)力量对它进行监管和变革的根本目的。“双减”政策中要求“减轻学生培训负担”及其系列举措,是对校外培训组织系统“功利化”教育行为的系统性反弹。因为,校外培训组织系统的跨界行为、资本手段和逐利本性,已经严重破坏了正常的学校社会系统生态平衡,必须利用强大的环境力量进行约束和控制,才能够实现新的系统平衡。因此,校外培训组织系统要主动顺应环境变革要求,找准自身的系统定位。

首先,校外培训组织系统要正确认识“双减”政策背后的目标指向。“双减”政策不是要关闭整个校外培训系统组织,而是要让校外培训固守本业,从狭隘的功利性的“校外补习”回归全面的常态化的“校外学习”2,规范有效的校外培训学习自然会被学校组织系统以及社会、家庭等环境(超系统)所接受和支持。其次,校外培训组织系统要迅速完成自我革新。“双减”之前,校外培训行业的火爆拉高了校外培训系统组织及其内部各要素的组织期待,如低成本、高收入、高收费、高素质人才聚集、高科技手段介入等,但“双减”之后要面对现实,寻求合理合法的培训立足点,建立新的组织期待,迅速完成自我革新,找准校外培训组织系统长期存在的价值。最后,校外培训组织系统要与外界环境系统形成良性互动。校外培训组织系统要成为整个学校社会系统的有益补充,而不是影响系统平衡的不稳定要素,不能再采用高薪抢挖优质师资、虚假宣传贩卖焦虑、“资本化”“商品化”运作等恶性竞争手段。总之,在适应环境系统力量带来的变革过程中,只有校外培训组织系统真正完成了自我革新并顺利融入整个学校社会系统,形成新的系统平衡,校外培训行业才能健康持久發展。

3.家校社政等環境(超系统):要切实协同联动,提供持久动力

在“双减”前后学校的社会—系统模型中,“双减”政策本身带来的输入系统中的制度与政策、使命与任务等要素的变化是推进“双减”政策落地的原初动力,“双减”进程中引发的各系统变革激发了内生动力,而系统与系统之间、系统与环境之间关系的不断调试和磨合则带来了持久动力。因此,在“双减”落地的过程中,不能仅仅依靠教育主管部门、学校和校外培训机构的力量,而是要进一步强化家校社政协同联动机制,持续提供原初动力,不断激发内生动力,保持强劲持久动力,尽早实现整个系统的和谐产出和新的平衡。

首先是政府层面要合理控制政策执行进度和力度。“双减”政策是从学校社会系统最外围的环境力量来推进核心系统的两个要素(作业和培训)的变革,但这种跨越多层系统的变革势必会导致环境(超系统)提供的变革力量在向各系统、各要素传导过程中强度减损严重,导致系统中各要素、各主体之间的利益博弈频发而需要多轮次的从外向内和从内向外的互动和适应。因此,政府既要在政策之初行雷霆之力,又要善于掌控政策执行的进度和力度,还要研判社会、家庭、学校、校外培训机构在变革中的困难,提供配套支持,形成政策张力。其次是家庭、社会层面要为政策落地提供坚定支持。“双减”政策是为解多数家庭之难、促进整个社会和谐稳定而制定实施的,但在执行的过程中会不可避免地破坏原有家庭和社会系统的平衡,以及影响各相关主体的现有利益,在新的系统平衡实现之前,各种不适应、反复、杂音和质疑都是必须经历的。此时,家庭和社会更要理解政策出台的初衷,保持政策定力,担负职责使命,家庭要尽到家庭教育之责,社会要营造良好氛围,各级政府要尽快提供政策、经费支持和人力保障,妥善处理“双减”落地过程中的各种新问题和新困难。只有家校社政等各个系统同心同向运行,才能形成强大而持久的系统变革力量,尽早实现系统和谐产出和平衡。

Tough Problems and Relief Strategies for the Implementation of the “Double Reduction” Policy

— An Investigation on the Social System Model of Schools before and after “Double Reduction”

GUO Shunfeng1,2,TIAN Youyi1

(1. School of Education, Central China Normal University, Wuhan Hubei,430079;2. School of Education, Hanjiang Normal University, Shiyan Hubei ,442200)

Abstract: From the perspective of open system organization theory, and by constructing the social system model of schools before and after the “double reduction”, it can be found that the school organization system and after-school tutoring organization system before the “double reduction” formed a pattern of “double system” and “double transformation” in increasing students academic performance and enrollment rate, thus increasing the burden of students homework and after-school tutoring. When implementing the “double reduction”, the school organization system, after-school tutoring organization system, the environment (super system) formed by home, school, society, and government have become the main task bearer, which may easily become the tough problems for the implementation of the “double reduction” policy due to conflict accumulation. Therefore, it is necessary to further gather the collaborative efforts of such environments (super system) as home, school, society and government to promote the self-adjustment of school organization system, and to make after-school tutoring institutions to actively complete self innovation, so as to solve the tough problems of “double reduction”, restore the balance of social system of schools and achieve the goal of “double reduction”.

Key words: “double reduction” policy, open system organization theory, social system of schools, system model

基金项目:本文系中国教育学会2021年度教育科研重点规划课题“家校社协同育人视域下家长教育高质量发展的路径和对策研究”(项目编号:202100052801A)的研究成果。

作者简介:郭顺峰,华中师范大学教育学院博士研究生,汉江师范学院教育学院副教授,主要从事教师教育与教育管理研究;田友谊,华中师范大学教育学院教授,博士生导师,博士,主要从事教育基本理论研究。

1 韋恩·K·霍伊,塞米尔·G·米斯科尔:《教育管理学:理论·研究·实践》,范国睿主译,教育科学出版社2017年版,第29页。

2 陈淑伟:《开放系统组织研究的历史与理论》,《山东社会科学》2007年第3期,第146-149页。

3 W·理查德·斯科特,杰拉尔德·F·戴维斯:《组织理论:理性、自然和开放系统视角》,高俊山译,中国人民大学出版社2011年版,第34页。

4 罗伯特·G·欧文斯:《教育组织行为学:适应型领导与学校改革》,窦卫霖,温建平译,中国人民大学出版社2007年版,第102页。

5 罗伯特·G·欧文斯:《教育组织行为学:适应型领导与学校改革》,窦卫霖,温建平译,中国人民大学出版社2007年版,第103页。

1 韦恩·K·霍伊,塞米尔·G·米斯科尔:《教育管理学:理论·研究·实践》,范国睿主译,教育科学出版社2017年版,第17页。

1 韦恩·K·霍伊,塞米尔·G·米斯科尔:《教育管理学:理论·研究·实践》,范国睿主译,教育科学出版社2017年版,第20页。

2 杨清溪,邬志辉:《义务教育学校课后服务落地难的堵点及其疏通对策》,《教育发展研究》2021年第41期,第42-49页。

1 李广海,李海龙:《博弈论视角下“双减”政策执行的阻滞与疏解》,《现代教育管理》2022年第6期,第10-19页。

2 王莹,石曼丽,李太平:《“双减”政策背景下教师“软抵抗”行为分析》,《当代教育科学》2022年第6期,第58-64页。

3 中共中央办公厅:《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,载教育部官网:http://www. moe. gov.cn/jybxxgk/moe_1777/moe_1778/202107/t20210724_546576.html,最后登录日期:2022年4月25日。

4 张宇恒:《“双减”政策下校外培训机构监管的机制研究——基于整体性治理理论视角的分析》,《现代基础教育研究》2022年第1期,第71-76页。

1 中共中央办公厅:《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,载教育部官网:http://www. moe. gov. cn/ jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202107/t20210724_546576. html,最后登录日期:2022年4月25日。

1 罗伯特·G·欧文斯:《教育组织行为学:适应型领导与学校改革》,窦卫霖,温建平译,中国人民大学出版社2007年版,第44页。

2 牛楠森,易凌云:《中国校外学习的系统建构——基于四维学习理论视角》,《湖南师范大学教育科学学报》2021年第3期,第1-13页。