大气细颗粒物污染及化学成分特征分析

张明俊 杜春丽

摘要:根据《2018年中国生态环境状况公报》中发布数据,我国338个地级及以上城市的环境空气质量达标情况中,达标率仅为35.8%。PM2.5属于大气细颗粒物中的重要组成部分,表面积较大,能够携带有毒有害物质。进入“十四五”建设时期后突出了高质量发展主题,在新的发展方向牵引下需要持续增强对大气细颗粒物污染及其对人体健康的影响研讨,为其治理提供科学依据。文章以此为出发点,在概述了大气细颗粒物后,结合2019年对长三角某城市11月1日~12月1日的在线监测情况,分别从观测地点、细颗粒物组分、在线监测质量控制、数据分析、溯源解析,及对人体健康造成的危害等方面,进行了具体讨论。

关键词:大气细颗粒物;污染;分析

中图分类号:X513 文献标志码:A

我国在工业化时期采用粗放式经济增长模式,导致了资源浪费与生态环境破坏。其中,大气环境受到污染后产生了严重的“雾霾”现象,一方面降低了空气质量,另一方面使民众的健康受到了威胁[1]。虽然在进入新时代后,我国确立了生态文明思想,并在近年来实施了“双碳”目标,较好实现了对雾霾的整体控制,但是此类治理工程并不能一蹴而就,尤其在多数城市环境空气质量超标的情况下,当前高质量发展阶段应持续增强对大气细颗粒物污染及其对人体健康的影响研究,为其治理提供科学依据[2]。

1大气细颗粒物概述

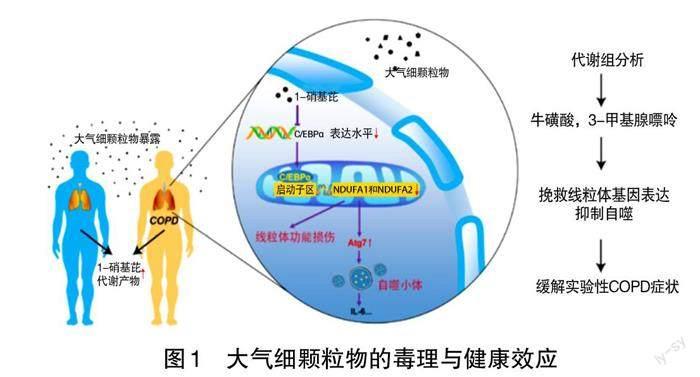

大气细颗粒物,主要是指在空气动力学标准下直径不大于2.5 um 的物质,此类物质浓度高、来源广、污染大,对人体健康具有多重危害,当其通过呼吸道进入肺泡后,可以对人体的造血系统、膀胱、乳腺及各类器官造成影响,严重时可引发癌症。我国虽然只发布了 PM2.5与人体健康的相关性报告,然而已充分论证了大气细颗粒物与不良健康结果之间存在较强的相关性,如图1所示。

需要注意的是,我国幅员辽阔,各大城市发展水平差异较大,工业型城市与非工业型城市的大气细颗粒物浓度不同,PM2.5污染事件的发生次数也有差异。例如,在东南沿海地区的城市环境空气质量标准方面,年二级浓度标准、日平均浓度标准分别为35 ug/m3、75 ug/m3,实际浓度往往在800~200 ug/m3。因而在长三角、珠三角、京津冀及东北老工业区等城市中,应持续增强对 PM2.5的污染情况监测与分析。

2大气细颗粒物污染分析

2.1观测地点

以长三角工业区某城市为例,既受该区域的空气污染影响,自身也排放大量的 PM2.5。从2019年11月1日~12月1日,对其进行为期30 d 的在线监测后,对其细颗粒物组成等进行分析。具体设置观测点时,以该城市环境监测站附近(A点)与环境科学研究院附近( B 点)为准,两个观测点之间的距离为12 km,属于城区站点。分析其周边环境类型与功能区,基本趋于一致,包括了交通主干道、商场、居住区、学校。其中,A点的监测站测定内容以 PM2.5质量浓度、化学成分水溶性无机离子、OC、EC、无机元素为主,B观测点以有机化合物为主。最后,根据观测结果,进行数据统计与空气污染情況及化学表征等方面的解析[3]。

2.2大气细颗粒物组分分析

大气细颗粒物以 PM2.5为准,其组分中包括若干内容。虽然组分存在差异,但是在现场采样与现场测定方面,使用的各类仪器在原理与功能上基本相似,均通过现场采样→样品收集→样品分析→数据上传→数据分析→结果统计的基本流程进行操作。下面仅对其质量浓度、无机物组分、碳质组分、有机组分做出说明。

(1)在PM2.5质量浓度方面,选择 FH62C14系列在线颗粒物监测仪,通过仪器上的垂直不锈钢管可以采集环境颗粒并将其集中到石英滤带之上,系统自带的旋风分离器应用了β衰减技术,能够对其中的 C14源射线进行衰减测量[4]。其他参数如下:①样品管加热温度:45℃;②样品流速:16.7 L/min。

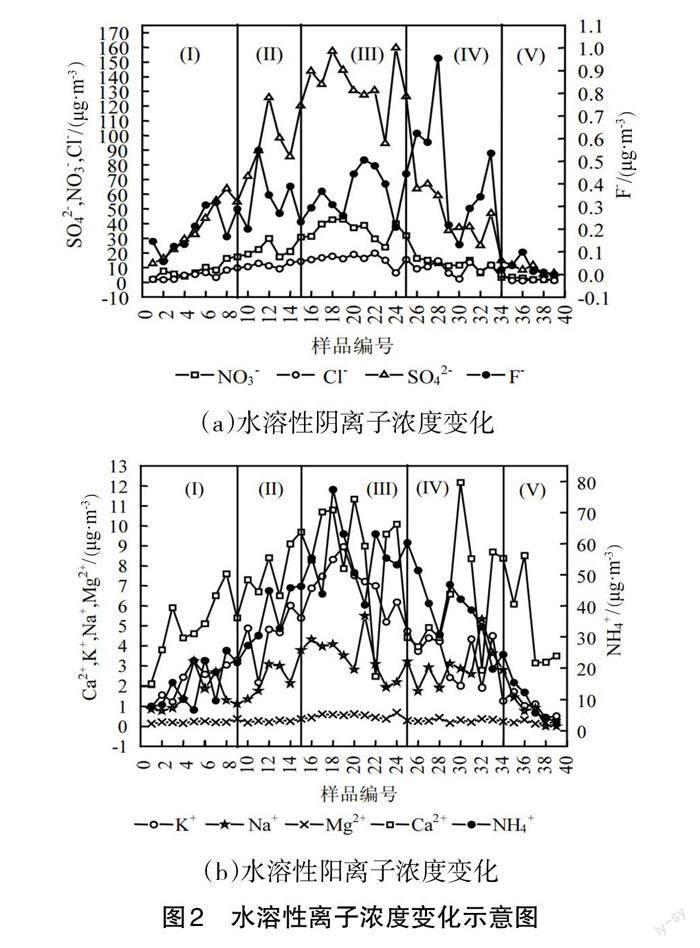

(2)在无机组分方面,包括了水溶性离子、无机元素。①在前一种无机组分测量方面,以 MARGA, ADI2080型气溶胶与气体在线监测仪为准,重点监测 PM2.5中的5类阳离子与4类阴离子,分别为钾、镁、钙、氨、钠、氯、氟、硫酸根、硝酸根离子(水溶性离子浓如图2所示)。由于该仪器中设置了采样箱与分析箱,通过旋风切割头分离器进行直接采样后,可以将气态成分溶解后,以液体膜的方式送入分析箱进行离子色谱分析。②在后一种无机组分测量方面,选择 Xact@625环境空气多金属在线分析仪,监测元素共计18种,均为金属与重金属元素,包括锌、铯、银、汞、铂、铁、铜、铬、钙、镍、钾、锰等。该仪器的监测原理是将环境空气通过切割头旋风分离器引入仪器后,通过流速带动将其沉积至 Teflon 滤带上,再借助 XRF 仪器分析其中的沉积物组分。

(3)在碳质组分方面,应用 RT-4型半连续 OC/EC 分析仪,配置切割头旋风分享器后,通过上游平行板有机剥蚀器,将环境样品送入分析箱内的石英过滤器,分析过程通过热-光透射法进行加热处理。①在纯氦条件下,将600℃加热至870℃,对其中的 OC样品进行测定;②在氧气(2%)条件下,将550℃加热至650℃,对其中的 EC样品进行测定。两种条件下的测量过程中,应用633 nmHe-Ne激光对样品进行照射,在1 h采样时间内3/4时间用于采样,剩余1/4时间开展照射分析。采样时期该市城区 PM2.5样品中的 OC、EC相关性如图3所示。

(4)在有机组分方面,选择了常用的热脱附气相色谱-质谱联用技术,以Shimazdu GC-2010 plus 型气相色谱仪与 TQ 8040三重四级杆质谱仪,色谱柱为 HP-5 MS 型,检测器为火焰离子化检测器,全程可实现自动化采样与测定[5]。适用于各类化合物的采样与测定,检测后得到的真实标准品保留时间与质谱图,与保留时间和质谱图进行比较分析后,可以利用外标校准方式完成定量处理,最后根据化物浓度峰值面积比关系绘制标准曲线,本次研究中的结果显示其相关系数范围为1.00~0.92。最后,通过与 NIST 谱库比较并完成相关鉴定[6]。

2.3在线仪器质量控制

在线监测仪器使用时的控制主要按照 QC(实验室质量保证)与 QA(质量控制)程序开展覆盖监测,具体内容包括样品仪器检定→样品采样→分析装置→分析方法→现场测定/实验室测定质量控制等多项内容。例如,在 PM2.5检测仪方面进行3次/年校定,增加了1次检验后可以确保其精准性[7]。在气相色谱-质谱检测仪方面,主要通过对其内标LiBr波动进行检查,记录每次采样时检测器的响应数据,以此降低误差值。至于 XRF 检测仪使用方面的质量控制,重点放在季度检测方面,以保障其测量稳定性为主。其他仪器作了校准、计量校定等之外,同样结合使用流程,通过在线质量控制与人工质量控制相结合的方式进行实施。重构 PM2.5化学质量时,主要根据化学组分进行操作,具体公式如下:

有机物PM2.5=[SO4(2)-]+[NO3-]+[NH ]+[Cl-]+[OM]+[EC]+[地壳元素]+[金属元素];

有机物OM=1.4*OC; (2)

地壳元素=2.2Al+2.49Si+1.63Ca+2.42Fe+1.9Ti。 ()3

根据上述公式(2)、(3)代入(1)后,可以得到重构 PM.5质量浓度,将其与实际测得的质量浓度进行对比分析后,可以得=0.93x+4.01(R2=0.988)的回归方程。

2.4数据分析

应用在线监测仪器对大气细颗粒物进行采样与测定,将数据上传至终端控制平台后,需要进行数据分析。常用的数据分析方法主要包括后向轨迹及聚类分析、潜在源贡献分析、PM2.5溯源解析、PM2.5化学组分对人体健康影响分析方面的人体健康风险评估等[8]。前两种数据分析方法,主要用于对大气污染物输入、扩散轨迹分析,与气流轨迹识别计算。适用于批量气团轨迹查询,与所学胶潜在来源定位。后两种方法主要用于 PM2.5溯源及对其人体健康危害的影响分析。本次研究中由于技术水平限定,主要采用后两种方法开展数据分析[9]。

以 PM2.5溯源解析为例,主要通过受体模型,先假定质量守恒与排放源、受体之间存在化学质量平衡,然后通过量化源区的方式完成污染物浓度分析。具体操作时需要应用 PMF5.0软件,实际计算时要求如下:(1) 确定环境大气中 PM2.5质量浓度Xij;(2)假定第 k 个源类因子,对第i个环境样本具有来源贡献,将其设为gik;(3)假定第 j 个PM2.5化学组分种类在在第 k 个源类因子的因子分布,将其设为fkj;(4)其中(2)与(3)均为非负值;(5)假定每个观测值不确定性可以通过最小化目标函数 Q 进行解析,并得到 P 源类因子数。此时,可以得到公式:

Xij =∑k(P)=1gij*fkj + eij;

Q =∑i(n)=1∑j(m)=1()。

由于uij可以进行自定义设置,因此对上述公式(5)进行开平方计算后,得到的公式中,没有一个确定值,具体公式为:

(Xij*EF)2+(*MDL);

式(6)中的 MDL 属于化学组分方法检测限,EF 为用户确定后的物质测量不确定度相关误差分数,该值范围通常为0.3~0.1。將低于 MDL 值的情况假定为1/2MDL,不能确定的 MDL 值假定为5/6MDL,缺失值则通过几何平均值表示[10]。

3大气细颗粒物化学成分特征分析

3.1气象参数

在为期30 d 的观测中,对其温度、风速、风向、湿度、海平面气压等气象参数进行记录后,获得如下数据:(1)温度范围:7.2℃~22.2℃;(2)风速范围:0~8.5 m/s;(3)相对湿度范围:37.5%~100%;(4)海平面气压范围:101.5~102.9 kPa 。求取平均值后,对应数据为:14.7±3.0℃、3.2±1.7 m/s、79.6±1.7%、102.2±0.3 kPa 。通过对日均浓度时间变化、不同污染物等级进行分布特征分析时,先按照《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)进行分类,共设置为6个等级(见表1所列)。 PM2.5化学组分特征分析如下。

3.2空气质量

按照空气逐级良好的的情况,进行对比分析,观测结果显示:(1)无重度污染;(2)优、良、中度污染、轻度污染天数均有,按照空气质量天数由少到多进行排列后,得到中度污染天数<轻度污染天数<优天数<良天数[11]。(3)平均质量浓度为为(46.3±33.8) ug/m3,除部分时刻发生质量浓度大于150 ug/m3外,未发生日均浓度高于重度污染水平的现象。(4)在东南风向下,观测中的第28d (11月28日),相对湿度达到了82.1%、风速为1.4 m/s、峰值达到最大值158.0 ug/m3。进一步分析,发现是在不利气象条件下影响下发生了因颗粒物累积而发生的重度污染现象,时间相对较短。(5)从污染类型方面看,存在跨区域传输、区域内累积污染过程,由此可判断该城市既受到城市大气细颗粒累积污染,也与所在区域的长三角区域大气环境交互污染密切关联[12]。

3.3组分分析

在水溶性离子方面,对水溶性离子进行污染特征分析,发现在8种水溶性无机离子浓度时间变化方面,3类阴离子为主要变化离子,而阳离子方面,氨、钙、钾、钠、镁5个无机离子由大到小,依次出现了浓度递减现象[13]。阴离子中的硝酸根、硫酸根、氯离子依次出现了递减现象。通过分析发现,主要由监测点方面的交通环境与源化石燃料燃烧所致。应用 IBM SPSS States 24l 软件开展相关性分析后,发现在软件中的相关性矩阵中,此类离子之间存在相关性,二次无机离子中的硝酸根、硫酸根、氨离子存在相关,硝酸根与氨离子相关、硫酸根与氨离子相关,对应的 R2值为0.98、0.88。三种离子显示较强的同源性,而且以无机盐硫酸氢氨的形式存在。此类无机盐主要由氮氧化物、二氧化硫、氨气排放后化合而来。同时,氯离子与钠离子、氯离子与钾离子之间存在较强的同源性,其中的相关系数 r 值分别为0.61与0.71,由此可以推断其来源与前三种离子污染源相同[14]。另外,按照同样的方法,对无机元素、OC/EC等进行分析,预判其污染源来源。结果显示,无机元素污染来自燃烧源排放,包括煤、油、气燃料燃烧,而 OC/ OE 则主要来自二次反应生成,包括大气细颗粒物排放到大气环境后,发生的化学反应[15]。

3.4污染特征

(1)通过对上述组分分析后,得到整体颗粒物成分(如图4所示)后,对其进行分析发现该城市两种污染,一类由城市内的在大气细颗粒污染物累积造成,另一类来自所在区域的长三角气团污染[16]。根据在线监测软件统计得到的 PM2.5化学组分平均占比情况分析,平均 PM2.5化学组分占比中,铬离子、硫酸根、硝酸根、氨离子、OM、EC、无机元素、未知组分,占比分别为1.67%、16.45%、32.16%、16.18%、19.75%、3.46%、3.52%、6.81%。其中,硝酸盐占比最大,接下来为有机物,但是有机物折算浓度与折算系数直接关联,并不能作为该城市的真实值。

(2)对比PM2.5浓度低于35 ug·m-3的清洁样品与大于35 ug·m-3的污染样本,证实硝酸根离子影响较大,而且污染主要来自于移动源排放,由此说明该城市的大气细颗粒污染主要来由外来气团影响。对气团轨迹做进一步分类,分成聚类1、聚类2、聚类3、聚类4,将前聚类1、聚类4标记为长距离传输气团,其余两类作为短距离传输气团,对其进行方向分析后,确定聚类1来自北方内陆,聚类4来自东北海洋、聚类2来自本城市所在地区及周边,聚类3来自海洋东部、东南部[17-19]。对比不同聚类下的气团轨迹占比,分别为16.1%、28.9%、40.7%、14.3%,贴纸此可知,外来气团影响方面主要以该城市所在地区的周边区域与城市内部局部区域造成,恰好在该城市的工业区范围内。对比各聚类下的平均浓度,得到60.0 ug/m3、19.8 ug/m3、64.4 ug/m3、32.9 ug/m3。由此可知,其中的有机物来自海洋生物排放产生的影响。

(3)多环芳烃统计参数显示平均值为4.1 ng/m3、标准差为3.4 ng/m3、最小值为0.6 ng/m3、最大值为23.0 ng/m3、中位值为3.0 ng/m3,对其组分及占比进行分析后发现,在大于0.35 ng/m3时,属于机动车排放,小于该值时则为燃烧排放。大于0.5 ng/m3时,为柴油车排放,小于该值时为汽油车排放。若根据0.6 ng/m3作为交通源与非交通源的区分界线,可知该城市BaA/(BaA+Chr)>0.6 ng/m3,属于交通源。由此可知,该城市的多环芳烃排放主要来自机动车辆。进一步,可以将其锁定到燃煤源与机动车辆尾气排放[20-21]。

4结束语

新时期经济高质量发展阶段,大气细颗粒物污染治理工作仍然十分严峻,要从根本上改变其污染问题,并降低对人体健康的影响,一方面需要改变现有的经济增长模式,使其粗放型转型到密集型。另一方面则应结合对此类污染物的监测、分析,及对人体健康产生的不同风险做出全面评估,才能较好地为其治理提供科学依据。结合以上分析可以看出,大气细颗粒污染物的危害较大,在我国初步实现经济增长模式转型后,应按照科学方法通过设置观测点、分析细颗粒物组分、控制在线仪器监测质量、开展数据分析等,搞清楚观测地区的 PM2.5化学组成,并利用示踪物在线溯源等,提高其监测源解析效果。另外,在此基础上结合健康风险评估的方式,区分其中的重金属与 PAHs 对人体健康造成的风险后,应加强治理与防护措施设置,提升其治理效果。

参考文献:

[1] 聂国力.大气细颗粒物污染的危害及控制策略[J].浙江水利水电学院学报,2020,32(4):57-60.

[2] 周玮,姜淑娟.大气细颗粒物污染与慢性阻塞性肺疾病气道炎症和氧化应激关系研究[J].中国医药导报,2020,17(5):125-128.

[3] 张小妮.大气细颗粒物污染对高强度运动人体机能的影响研究[J].环境科学与管理,2020,45(6):147-151.

[4] 张迪,赵隽颢,沈隽永,等.基于深度学习的大气细颗粒物污染时空预报[J].环境科学与技术,2020,43(9):141-154.

[5] 周蕾.大气细颗粒物 PM2.5的污染特征及防治对策[J].环球市场,2020(17):222.

[6] 曾源,樊芸,李琪琪,等.广州大气细颗粒物中半挥发性有机污染物的快速筛查[J].地球化学,2020,49(3):334-343.

[7] 张俊峰,韩力慧,程水源,等.京津冀地区典型城市大气细颗粒物碳质组分污染特征及来源[J].环境科学研究,2020,33(8):1729-1739.

[8] 刘坤,景鹏,张转,等.大气细颗粒物 PM2.5对过敏性鼻炎大鼠氧化应激和免疫因子的影响[J].川北医学院学报,2020,35(4):578-582.

[9] 杨峰晓.大气细颗粒物 PM2.5的源解析技术探讨[J].装饰装修天地,2020,9(8):183.

[10] 张海婧,谢琳娜,王秦,等.超高效液相色谱-串联质谱法测定大气细颗粒物中全氟烷基酸及其替代物[J].分析化学,2022,50(4):623-633.

[11] 林司杭,谢菁菁,林蕾蕾,等.大气细颗粒物对 HepG2细胞氧化应激的影响[J].广东药科大学学报,2022,38(3):93-97.

[12] 何丽芸,朱毅翔,杜莉,等.上海市大气细颗粒物(PM2.5)孕期暴露与早产的相关性研究[J].发育医学电子杂志,2022,10(2):120-125.

[13] 李佳,魏芳.大气细颗粒物 PM2.5的源解析技术探讨[J].化工管理,2019,513(6):160-161.

[14] 向欣,张立生,杨琨,等.北京市大气细颗粒物污染时空分布特征及其降水清除影响[J].环境污染与防治,2022,44(10):1314-1317,1361.

[15] 陈仁杰,陈秉衡,阚海东.大气细颗粒物控制对我国城市居民期望寿命的影响[J].中国环境科学,2019(10):2701-2705.

[16] 李培荣,姚静,张煦庭,等.西安冬季不同环流形势下大气细颗粒物的输送特征研究[J].陕西气象,2022(4):7-14.

[17] 郑兆庆.大气细颗料物 PM2.5的污染特征及防治对策[J].皮革制作与环保科技,2021,2(1):57-59.

[18] 秦志勇,张红,汪水兵,等.宣城市区秋季大气細颗粒物组分特征及来源解析[J].绿色科技,2020(14):75-79,90.

[19] 林昕,曹芳,翟晓瑶,等.中国典型城市冬季大气细颗粒物水溶性离子特征及来源分析[J].生态环境学报,2019,28(2):307-315.

[20] 莫招育,杜娟,陈志明,等.桂林市冬季大气细颗粒物水溶性离子特征[J].桂林理工大学学报,2020,40(1):161-167.

[21] 邢延峰.大气颗粒物污染危害及控制技术[J].资源节约与环保,2016,174(4):122.

doi:10.3969/j.issn.1672-6375.2023.01.005