论国际传播能力的培养:话语能力与翻译能力

摘 要:高校外语界提出培养大学生国际传播能力具有积极性意义。但国际传播能力不仅仅是用外语讲好中国故事的能力,更重要的是用外语讲好自己学科思想和科研成果的能力。培养大学生的国际传播能力不仅仅是提高他们的翻译能力,更重要的是培养与学生专业相关的话语能力。只有帮助学生能用各学科领域内默认的话语方式传播自己专业的思想和成果,在翻译中调整话语方式,融入国际学科通行的话语文化,交际才能成功。外语界要借培养大学生国际传播能力契机对高校外语教育进行改革,即从现在的通用英语教学向以话语能力培养为核心的专门用途英语转移。

关键词:国际传播能力;翻译能力;话语能力;专门用途外语

一、国际传播与话语能力

国际传播是一种跨越国家边界的各种信息的传播活动。如果这样定义的话,就有两个基本概念必须理清。第一,国际传播是双向的,不仅仅是向世界讲好中国故事,传播中国声音,也包括向国人讲好世界故事,传播世界声音。第二,国际传播不仅仅是新闻界和文化界的事情,不仅仅是用外语讲好中国时事政治和中国优秀文化,而且也是社会各领域和高校各专业用外语传播和交流自己专业或领域的理论思想和科研成果的重要手段,如外交人员要在新闻发布会上答国际记者问,科技人员要在国际期刊上发表论文,等等。

国际传播是内容的传播,但必须通过语言作为媒介或工具来实现的。而语言传播至少涉及传播者、受众者、传播内容、传播形式和传播反馈5个基本要素,每个要素都会影响传播的效果,而不仅仅是传播内容的准确。传播内容要能够得到受众者的有效接受和反馈,外语界就要在培养大学生的外语能力和翻译能力同时,尤其要注重培养他们的话语能力。

话语能力和语言能力或外语能力是有区别的。外语能力指的是语言运用者能够用某种语言如英语进行听、说、读和写的熟练程度。如果我们用量表或测试来衡量的话,就是看学习者是否通过大学英语四、六级考试或专业英语四、八级考试等或国际托福雅思考试等。但是话语能力(discursive competence)则是指说话者在特定的语言环境中能否进行有效沟通交流的能力,即说话人和受话人在特定的话语空间中通过话语文本(包括口语和书面)进行沟通的行为和过程。如果要测量话语能力的话,就是看说话者能否根据特定的交谈内容、场景和交流对象来调整自己语言的表达方式。一句话,不是看其听说读写译能力有多强,而是看其交际是否成功。

话语能力具体涉及语境能力、体裁能力和文本能力三个维度[1-2]。其中,社会语境能力表示说话者能够根据特定领域和特定对象采用特定的话语方式进行交流。毫无疑问,公务员英语、司法官英语、护士英语、农业技术人员英语和工程技术人员英语,虽然都用英语交流,但语言变体(language variety)很大[3]。根据Wells的研究,各个学科或领域认识来源及其发展形成的过程是不同的[4]。任何一门学科的理论和知识的产生方式和传播方式虽然都是用语言(如英语),但除了共核语法和词汇,它们都具有各自独特的研究范式和话语传统,这就是语域理论(registers)。例如,同样学术论文写作,但各学科提出问题、文献引用和呈现论点的方法都具有各自独特方式[5]。

体裁能力表现在说话者能否根据不同的材料与内容,采用表现该材料的特定的表达方式完成话语实践,实现交际目的。在交流和传播中,有各种体裁,如社会体裁有电视、广播和报刊等体裁,它们的话语方式都是不同的。即使都是书面性质的报刊,也分新闻报道、社论、特写和读者来信等子体裁,它们各自的写作方式和句法结构都是不同的。学术体裁有学位论文、期刊论文、实验报告、论文答辩等,它们都有各自独特的语篇结构、修辞手段和语言特征。行业体裁有法律合同,庭审辩护、财经报告、商务函电、病例记录、操作说明等。可见只有让从业者掌握他们各自专业和行业中常用体裁的独特话语方式,才能在自己的领域里进行有效交际。

文本能力则是指构建文本的表达能力。文本有口语和书面两大类。即使同一内容,表达的方式也分为口头语体和书面语体,这两种语体使用的篇章结构、句法特征、词汇风格和修辞手段有很大差别的。如医生在他们《柳葉刀》等国际专业医学期刊上发表的论文和在医学论坛上与国际同行进行交流的发言,即使同一话题同一内容,但所用的语言是完全不同的。同样,政府部门的官员讲话与最后形成的文件,即使同一内容,也有很大差别。

因此,培养大学生的话语能力,就是培养他们各自学科领域内,针对特定的对象,用默认的传播形式进行交流的能力。脱离话语能力只谈外语能力和翻译能力对国际传播的重要性、至少是对语言学理论缺少足够的了解。不培养学生专业领域里的话语能力只关注他们打基础的通用英语水平提高,是对外语教学的无知。其结果无论是对高校外语界的教学还是对人才培养,都会造成很大的负面影响。如高校英语界长期推行全国统一的大学英语四、六级考试和英语专业四、八级考试,不少高校把通过该考试或考试优秀与否作为判断学生是否具有英语能力的主要标志。因此,高校的外语教学始终围绕打基础的通用英语进行。而这些学生即使考试通过了,甚至获得优秀的成绩,在毕业后的研究或工作中却表现出普遍的“高分低能”。这就很能说明问题:有语言能力但没有话语能力是无法进行有效交际的。

二、国际传播与翻译能力

说到翻译,一般我们用严复提出的“信、达、雅”标准。“信”即忠实原文,再现原意;“达”指表达明确、通顺畅达;“雅”即文句优美,表达生动。但这三条标准都是从纯翻译角度考虑的,都是考虑英汉语言层次上的转换,显然这是去语境的。这里没有包含同一内容在不同语境中的翻译,即没有把翻译的受众对象、文本体裁和交流方式等语境因素考虑进去。国际传播涉及不同语言的接受者,他们的文化背景和他们的专业背景都会影响他们是否能有效接受翻译文本。国际传播涉及不同领域和学科专业,不同领域和学科都有自己不同的交流方法。因此,要进行有效地国际传播,翻译能力仅仅是一个因素,而不是全部。

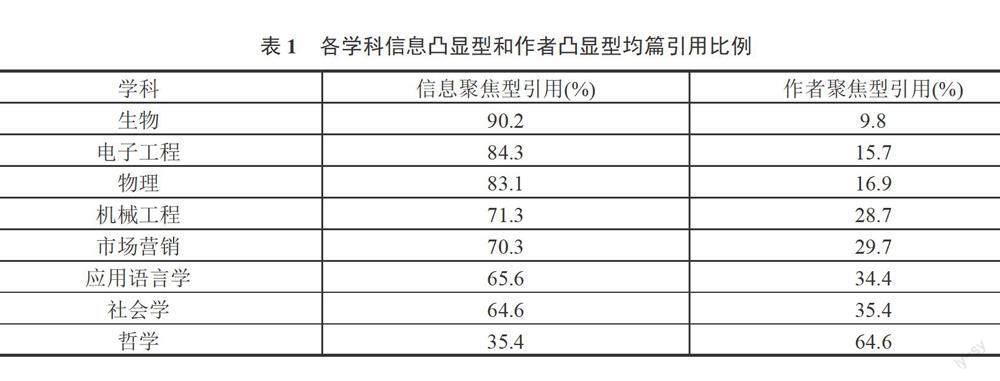

例如,要培养大学生在国际专业期刊上传播自己的思想和科研成果,把汉语的论文翻译成英语,就必须学习他们各自学科独特的话语方式,而不仅仅是英汉语言的差异。我们知道文献引用是学术论文介绍成果的重要手段,但是引用方式是因社会文化和学科领域而异的。文献引用方式一般分作者凸显型和信息凸显型。前者是把被引作者的姓名放在句子中,尤其是句子開头位置(例1的1~2),而后者是把被引作者姓名放在括号里,而不是句子中(例1的3~4)。汉语论文的引用方式似乎偏向作者凸显型,往往用“根据某某人”或“某某人认为”,以表示对被引作者的尊重,或突出被引专家的权威性。但是以英语为媒介的国际期刊似乎倾向信息凸显型。Hyland对国际8个学科的期刊论文统计(表1)[6]表明,除了哲学学科,其他学科都是信息凸显型大大超过作者凸显型。这里有学科因素,更有文化的因素,国际学科研究注重实验或调查中的证据,而非前人的结论(科技迅速发展,前人研究成果不断被替代)。

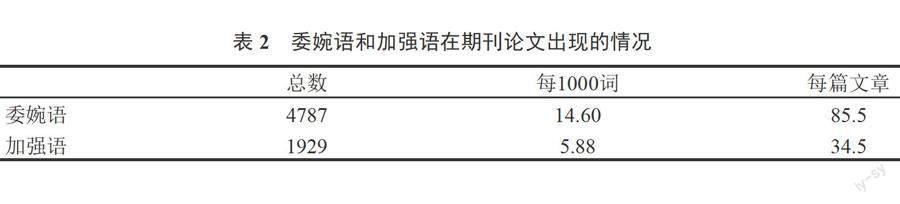

显然,不按照各学科圈内默认的引用规范,在英译自己汉语论文时,不根据各个学科的话语方式对引用方式进行调整,就不大可能被国际期刊录用,国际传播就跨不出国门。又如在撰写科研论文时,西方研究人员介绍他们观点和结论,或阐述创新性,或提出建议时都是小心谨慎,谦虚婉转,留有余地,大量采用“或许”(may)、“可能”(probably)和“似乎”(seem)等委婉语(hedges),而基本不用“应该”“要”(should)和“必须”(must)等加强语(booster)。尤其是人文社会学科,与基于实证和实验的自然学科不同,其观点和结论是基于自己个人分析和阐述,因此委婉语使用得更多。表2和表3是Hyland对8个学科56篇国际期刊论文委婉语和加强语的统计[7]。这就告诉我们翻译工作者必须了解各学科的对结论和解释的表达方式,在翻译各类文章和讲话时必须按特定学科的话语方式作必要的调整。

传统的翻译标准用信达雅来衡量没有问题,但在国际传播情况下,必须加上受众的可接受性这一原则。翻译忠实原文是必要的,但是汉语话语文化和用英语传播的国际话语文化是有很多方面不同的。不仅仅是学术上的引用文化,论证文化,其他如媒体文化和外交文化等等都与国际话语文化存在一定的区别,要让国际社会接受就要在翻译处理中进行有意识的调整和处理,即用受众者乐意接受的方式、语气来进行话语的调整。文化自信不是盲目地坚持中国文化,把中国文化强加给国际社会,而是在坚持中国内容的情况下,让自己话语文化去适应国际话语文化,学会用特定学科领域里国际规定的话语方式和语气措辞,这才是衡量国际传播成功和能力高低的标准,从加强语到委婉语的调整才是自信的表现。不然,即使百分之百正确的译文也会得到消极甚至负面的反馈。现在有一些观点认为,随着人工智能和机器翻译的迅速发展,中国国际传播要依赖机器翻译。我们不认为这是一种科学的观点。机器翻译再发展也要依赖人工的调整,而调整的重点就是表达方式或话语方式。

中国外文局原副局长、中国翻译协会常务副会长黄友义在“第七届全国对外传播理论研讨会”上,曾专门阐述了提升话语转换与翻译能力和增强国际传播能力的关系。他认为中外文化和语言都存在的巨大差异。“一些我们默认的概念和表达,外国人可能会有不同的认知和理解,我们要提高自己用他们习惯的表达方式讲述中国故事的能力,这是强化国际传播能力的重要一环”[8]。我们认为黄友义这个分析才是内行专家的话。用共同的语言传播,受众者把你当朋友;用共同的方式交流,他们会把你当同行。

三、讨论与结语

高校外语界提出培养学生国际传播能力是正确的。但是把国际传播局限于对外传播的输出,甚至局限于讲中国文化或宣传中国形象有点片面的。国际传播能力是以外语能力尤其翻译能力为基础的,但是有效的国际传播能力与话语能力密不可分,这就要考虑受众对象的可接受性。因此,外语界提出培养学生国际传播能力,应该更多关注如何培养大学生自己各个学科专业尤其是科技经济领域里进行学术交流的话语能力,培养他们学会用特定学科内共同体成员所默认的话语方式来与国际同行进行思想和科研成果的交流,

最近,外语教学与研究出版社发布了《2016—2020年中国大学生英语沟通能力发展报告》,提出要“积极推进国际传播能力建设、培养兼具语言能力、思辨能力和跨文化能力的沟通之才”[9],并就课程设置和教学实施提出了建议。我们认为如把国际传播能力作为外语教学的发展方向,就要对外语教育传统理念进行深刻的改革。具体说,有下面几个方面。

第一,高校的外语教育必须把重心从外语专业转移到非外语专业的公共外语上来。长期以来,我国英语界相对来说重视的是英语专业,而非大学英语,认为英美文学和语言学才是研究型教学,而大学英语仅仅是语言工具教学,与中小学英语教学没有差异。因此,无论是师资还是资金和项目的分配都是朝英语专业倾斜。但英语专业涉及的领域非常有限,学生主要是从事英美文学和语言学的研究,而大学英语则不同,涉及到科学、技术、经济、社会、政治、人文和艺术等几乎所有的学科和领域的语言学习。因此,外语发展的重心不是强化英语专业,培养我们学生会讲中国文学和中国文化故事,而是把重点放在公共英语上,培养各学科尤其是理工、医、农的学生能用外语讲自己专业思想和科研成果的国际传播能力。这是符合国家和社会需求的,尽管可能不符合各外语学院的整体布局和博士硕士点建设[10]。用英语讲学生的专业科研思想和成果就必须研究各学科用英语进行知识构建和传播的规律,这个研究复杂度不比研究英美文学低,甚至更具有挑战性。

第二,高校外语教育必须尽快从通用英语教学向专门用途英语教学转移。无论是大学英语还是专业外语都不能把通用语言能力培养作为高校外语的主要教学目标。帮助学生打下扎实的语言基础已不再是高校外语教学的主要任务。大学英语教学的主要目标应该是帮助学生掌握他们各自学科的话语能力,这就是专门用途英语。我们相信,有了义务教育和高中教育的近10年的外语课程设置和教学,已使得越来越多的大学新生具备了一定的语言能力。有了这样的语言能力,高校完全可以结合他们学科、专业或方向(如英语专业的区域国别研究)开展专门用途语言教学,培养他们专业和学科学习所需要的话语能力。这不仅仅是工程、医学、农科、法律和商务等特定领域所需要的话语能力,也是今后从事政府部门开展外交和新闻工作的学生必须具有的话语能力。很显然,一个外交人员或新闻发言人能用漂亮的英语能说会道,但违背了外交和新闻圈内默认的话语方式,其传播的国家政治外交形象和中国优秀文化能被国际接受?正因为如此,自2018年起我们组织了全国大学生5分钟科研英语演讲,要求学生用他们学科默认的话语方式讲一个他们的科研项目,评委不仅仅有英语教师,而且有对等数量的各学科专业教师,我们尤其把医科类院校的作品在他们医科类进行初赛、复赛和决赛[11]。

第三,我们不能把通用英语性质的大学英语四、六级和外语专业四、八级考试作为全国的统考或作为各学校开展外语教学的目标,把通过率或优秀率作为外语学院的成绩炫耀。如果还是把这个考试作为检验大学英语教学是否完成或英语专业教学是否成功的话,那么大学英语和外语专业的定位转移是不可能的。这些全国统考测试的是通用语言能力,而不是實际应用能力。实际应用能力不是在日常生活中(如大街上回答老外问题)能用娴熟的英语进行交流,也不是能够用英语会讲中国文化中国传统故事,而是在他们各自的专业研究和行业工作中能用特定的语言和表达方式交流。这个能力不去培养,而是围绕这些统考进行教学,只会阻碍高校外语教育的发展和改革,也是对高校外语资源的极大浪费。为什么高校公共英语的学分一再被压缩,英语专业毕业就业受到红黄牌警告?道理很简单,随着中小学英语教学改革深入,愈来愈多的大学生新生可以就通过大学英语四、六级考试或英语专业四、八级考试。

第四,翻译教学要有很大的改革和突破。传统的翻译课程包括专硕翻译课程都放在英汉语言对比和转换上,重心是诸如直译意译等翻译技能的教学,用“信达雅”作为翻译质量的标准。但是正如前面说的,这种翻译都是去语境化,是不知道译给具体对象的,也不知道原文的学科所属或体裁类型。因此,尽管学生的译文可能非常忠实原文,但很难被受众者接受。翻译课程只有和具体的学科专业结合才是希望。如翻译课必须根据学生的专业细化为医学翻译、航空翻译、工程翻译、法律翻译和商务翻译,课程必须学习和了解这些特定学科中特定体裁文本的英语和汉语的语言特征和句法结构。大一统的翻译课程应该结束了,或应该在高中阶段解决的。

第五,高校公共英语教师身份认同和知识结构必须有大的改变。他们要从原来“高级”中学英语教师转型为学科专门用途英语教师,内容从现在教打基础的听说读写通用英语转到教各专业学生他们学科的话语方式。大学英语之所以被轻视为“非研究型”,就是因为任何英语好的人都可以从事这类教学。但是,要懂得各专业各学科知识建构和传播的方式就需要有专门用途语言的理论,同时还要研究所教学生的专业各种体裁(如实验报告、法律合同和研究论文等)的语篇结构、句法特征和话语方式,然后以此进行针对性的专门用途英语教学。这意味公共英语教师虽然编制可能还在语言中心或大学外语部,但必须深入到各专业院系,和专业教师交流配合,这是对高校公共英语教师的知识结构极大的挑战,但也是学习新知识一个新的契机。公共英语教师不能永远和中学教师一样,开展“高四”“高五”的大学英语教学,而是要开展在本质上完全不同的专门用途英语教学。这不仅是我国队伍庞大的公共英语教师的毕生职业发展方向,也是我国高校外语教学发展的唯一出路。这样,19年前笔者提出的“ESP是我国大学英语教学发展方向”[12]有望在“新外语”建设中能够实现。

提出培养大学生国际传播能力具有积极的意义,但提高国际传播能力的关键是培养学生各学科的话语能力。一句话,培养大学生用他们学科话语方式讲他们的专业故事是外语界所有同仁责无旁贷的使命。

参考文献:

[1] Hymes, D. “communicative competence”. In J. Pride & J. Holmes(eds.). Sociolinguistics. Harmondsworth: Penguin. 1972.

[2] Bhatia, V. Worlds of Written Discourse. London: Continuum, 2004.

[3] Halliday, M. A. K., McIntosh, A., & Strevens, P. The linguistic sciences and language teaching. London: Longman Group Ltd. 1964.

[4] Wells, G.,”The centrality of talk in education”. In K. Norman (ed.), Thinking voices: The Work of the National Oracy Project. London: Hodder and Stoughton.1992.

[5] Hyland, K. Disciplinary specificity: Discourse, context, and ESP [A]. In D. Belcher, A. M. Johns, & B. Paltridge (Eds.), New Directions in English for Specific Purposes Research [C]. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 2011: 6-24.

[6] Hyland, K. Academic attribution: Citation and the construction of disciplinary knowledge: [J] Applied Linguistics. 1999. 20(3):341-367.

[7] Hyland, K. Boosting, hedging and the negotiation of academic knowledge [J] Text 1998.18(3) 349-382.

[8] 蔡彬.以提升话语转换和对外翻译水平增强国际传播能力[J].中国网2021,http://guoqing.china.com.cn/2021-09/28/content_77779473.htm.

[9] 外研社.第六届全国高等学校外语教育改革与发展高端论坛成功举办北京,2022—03—19.https://k.sina.com.cn/article_6824573189_196c6b90502001c5br.html.

[10] 蔡基刚.再论新时代外语专业复合型人才培养——纪念《外语专业面向21世纪本科教育改革的若干意见》发表22周年[J].当代外语研究,2020(1).

[11] 蔡基刚.专门学术英语教学实践:中国大学生5分钟科研英语演讲大赛[J]. 外语教育研究前沿, 2021(3).

[12] 蔡基刚.ESP与我国大学英语教学发展方向[J].外语界,2004(2).

[基金项目:中国大学生学术英语能力及素养等级量表建设和培养路径研究(项目编号:016BYY027F)]

[责任编辑:陈立民]