中戏德演:《琵琶记》德语演出形态变迁考论

李 霖 吕方格

20世纪二三十年代德国著名汉学家洪涛生(Vincenz Hundhausen)将中国古典戏曲《西厢记》《琵琶记》《牡丹亭》等译为德文,并成立了“北平德国剧团”,致力于中国古典戏曲的德语搬演。除在国内京、津、沪、青等地演出外,洪涛生还将其带回了欧洲。其中,《琵琶记》是洪涛生与德侨最早用德语演出的剧目,可以追溯到1930年甚至更早。而笔者首次发现的1936年奥地利演出《牡丹亭》的德文资料是中国昆曲艺术在欧洲舞台传播的最早记录。(1)参见李霖:《德译本〈牡丹亭〉赴欧演出考论——以1936年奥地利“六幕”演出为中心》,《戏曲研究》,2019年,第111辑。中国古典戏曲的德语演出不仅直观展现了蕴藏于其中的中华美学精神,而且获得了德语世界观众的热烈欢迎,成为中德戏剧交流史上的一段佳话。

一、 洪涛生对《琵琶记》的德译与搬演

一战后的精神危机引发了德国人对东方智慧与中国经典的关注,德国出现了研究中国的热潮,这一时期“中国古代经典大量输入,文学作品大量译介,作为后起之秀的德国汉学在欧洲各国中进展最快”(2)金蕊:《德国汉学的变迁与汉学家群体的更替》,武汉大学博士学位论文,2016年。。与中国古典哲学、诗词、小说相比,戏曲作品的德译工作要远远落后于前者。但作为汉学家、诗人的洪涛生却十分醉心于中国古典戏曲艺术,他不仅致力于翻译中国戏曲,更是组织在华德籍人士创立了“北平德国剧团”,将其所译中国古典戏曲搬上德文舞台,让德语世界的观众直观感受中国古典戏曲之美。诚如德国汉学家毕鲁直所指出的那样,“就戏曲作品的德语改编本而言,即便时至今日,唯洪涛生一人”(3)[德] 毕鲁直:《20世纪前半叶中国古典诗词与戏曲的文学翻译——以洪涛生为例》,林施望译,《国际汉学》,2020年第1期。。

洪涛生1924年开始在北京大学德文系任教,纳粹时代,他被剥夺德国国籍,被迫离开北大。他在天安门开办杨树岛印刷局,出版他本人与学生、友人合作翻译的汉德作品:1929年陆续出版了《琵琶记》德文节译本《贞洁的姑娘》《通往荣誉之路》《考试》等(4)吴晓樵:《洪涛生与中国古典戏曲的德译与搬演》,《德国研究》,2013年第1期。,1930年出版了《琵琶记》德文全译本。事实上,当时的洪涛生颇具诗才,但并不十分精通中文,他对中国戏曲的翻译得益于其在北京大学的同事、学生的帮助。《琵琶记》就是他在冯至的协助下翻译完成的。或许正是两位“诗人”的合作,才使得德文诗歌融入中国戏曲的翻译之中,使其更为接近中国戏曲艺术的“剧诗”品格。

在洪涛生翻译的戏曲典籍中,《牡丹亭》无疑最负盛名,但《琵琶记》却是其剧团演出场次最多的剧目。1930年三四月间,洪涛生及其剧团在平、津两地共演出5场,演出内容为《琵琶记》德语节译本DasExamen(《考试》)、DastugendhafteFräulein(《贤妇》)。综合当时黑丁的评论文章(5)黑丁:《记德国总会之德语琵琶记》,《北洋画报·戏剧专刊》,1930年3月29日。和吴晓樵教授的考证来看,节译本DasExamen对应的是《琵琶记》中《才俊登程》《文场选士》《春宴杏园》,DastugendhafteFräulein则对应了《牛氏规奴》和《丞相教女》。这两个节译本的内容原本就是《琵琶记》中戏谑性较强的出目,其中,以蔡伯喈赴京赶考、高中状元为主要情节的DasExamen更具轻松欢快的氛围,因此备受德籍留学生的青睐,曾多次在北平上演。1933年末,在远东艺术协会的组织下,由在中国留学的德国学生组成的尼罗德尔学生歌剧团将《琵琶记》节译本DasExamen带回柏林,在该剧团赴德前,洪涛生在青岛亲自导演了该戏的彩排及首演。(6)参见The North-China Daily News,《湖北教育月刊》,1933年第4期。

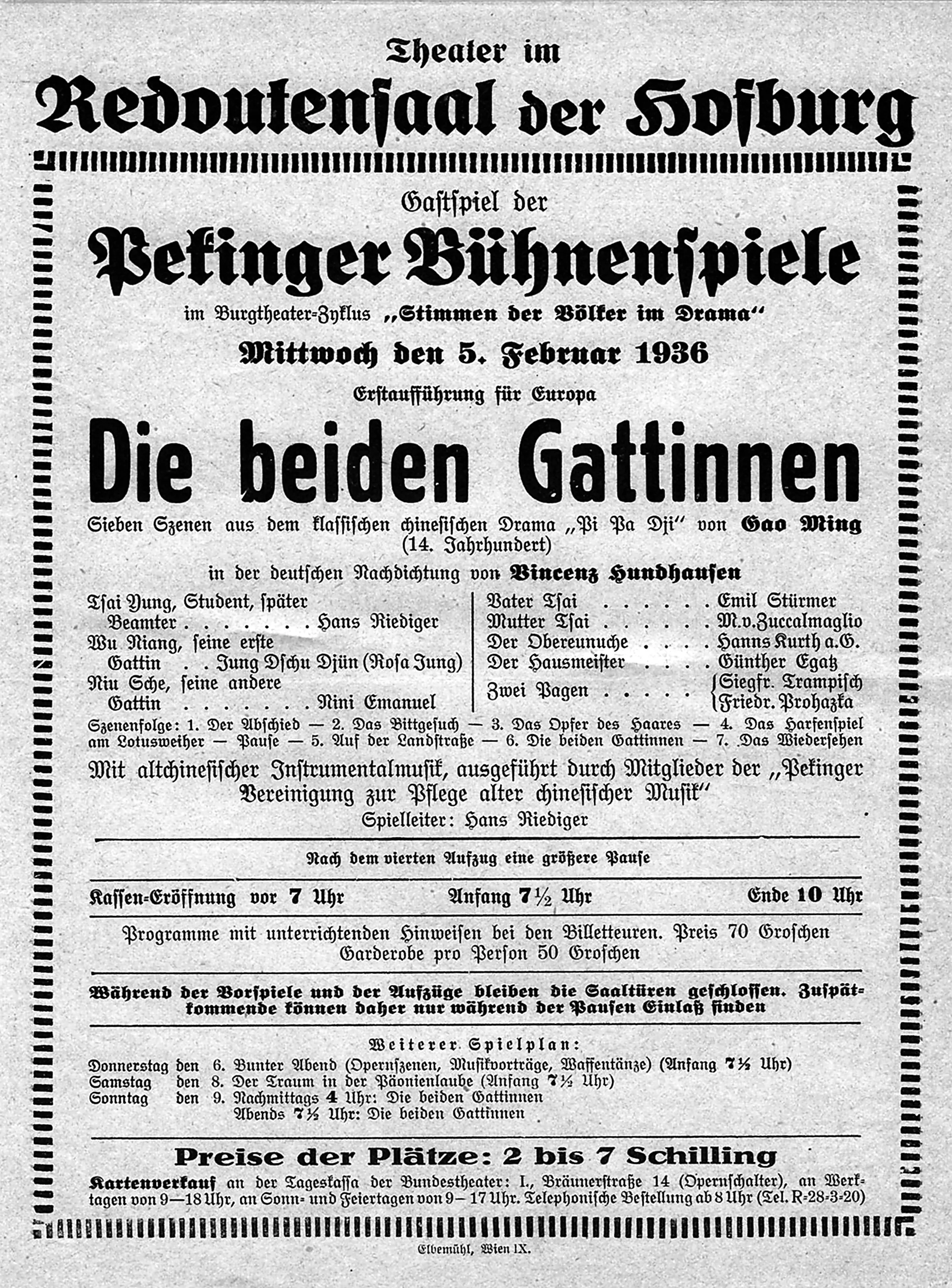

奥地利戏剧博物馆所存《琵琶记》德语演出海报

《琵琶记》节译本演出的成功促使洪涛生及其剧团继续探索。1934年4月,在北平协和礼堂和天津德国俱乐部演出的德语《琵琶记》由此前演出的节译本增加至“七幕”,即《蔡公逼试》《丹陛陈情》《祝发买葬》《乞丐寻夫》《询问衷情》《两贤相选》《书馆悲逢》。它在基本呈现出整个故事的同时,尽可能地凸显了《琵琶记》的伦理道德观念。尽管当时国内戏剧改良者们对《琵琶记》蕴含的封建教化思想予以强烈批判,但对一战战败后的德国人而言,赵五娘的“至贤至孝”与牺牲精神展示出一种“英雄的美德”。如前所述,战败后的德国民众面对凋敝的社会状况,亟须寻找精神出路,而古老的东方智慧则成为其治疗心灵痛苦的解药。另一方面,洪涛生将故事情节进行梗概化处理,使习惯于欣赏话剧的西方观众更容易理解。看过此次演出的胡适也在其日记中写道:“原本四十二出……如此摘演,已经很够了!”(7)胡适:《胡适全集》第32卷,合肥:安徽教育出版社,2003年,第353页。

自此《琵琶记》德语演出的内容基本固定下来。1935年 3月19日晚,“七幕”版《琵琶记》上演于上海兰心大戏院,并且毫无意外地征服了观众,特别是德籍人士。次年2月5日,此“七幕”版德语《琵琶记》在奥地利维也纳霍夫堡剧院进行了欧洲首演。

由此可见,随着洪涛生对《琵琶记》翻译的不断深入,其德语演出内容经历了从最初“两幕”到最后“七幕”的变化过程。除了与中国戏曲同为“诗体”外,在《琵琶记》历次德语演出中,洪涛生的剧团在演出形态上不断发生变化,从最初外在演出形式上趋近昆曲舞台风格,逐渐向“以歌舞演故事”的内核转变。

二、 从“话剧”到“昆曲”

众所周知,中国古典戏曲面向西方的传播大多为文本译介,而在舞台演出方面,无论是18世纪伏尔泰根据《赵氏孤儿》改写的《中国孤儿》,还是20世纪30年代熊式一根据《红鬃烈马》改写的《王宝川》都是以欧洲演剧方式加以呈现,与中国戏曲的演出方式没有任何联系。但《琵琶记》德语演出与此前不同,它没有止步于欧洲演剧方式,而是从最初的以“话剧”形态演戏曲故事,一步步靠近中国昆曲演出形态。

1930年3月24日《大公报》刊登的《元曲欧化 德国剧团表演琵琶记》一文记述了天津德国总会的演出状况。文中写道:“首由德国戏剧家北平大学教授洪特浩生君袍笏登场、诵德文诗词一首、嗣正剧即行开场、台上张绛幕、布置单简、颇含技术意趣……扮相亦尚妥善、以德人为此、泃属难能可贵、不过事吹求也、剧中虽有音乐、但无歌词。”另一篇评论文章也做了类似的记述:“布景极简单,仅有绛色背幕……大抵脱胎于琵琶记,圆熟,而稍有增损;虽有音乐而无歌唱。”(8)黑丁:《记德国总会之德语琵琶记》。可见,此次演出演员一律身着戏曲戏服;在舞台布景上也采用了中国传统戏曲舞台的“空舞台”,并没有向西方戏剧那样营造一个具体实在的、再现的舞台空间。也就是说,演出在整体上遵循了中国戏曲“因心造境”的表现性舞台时空观念。而从现有史料中提到的“做功亦不弱”(9)《德国人演琵琶记》,《大公报(天津)》,1930年3月21日。,“荣罗珊女士Miss Rosa(10)此处的荣罗珊Miss Rosa即著名德籍女票友雍竹君,德文姓名为Rosa Jung。之饰丫鬟惜春,颇得花旦三昧,其台步及以罗巾障面时,远观之几不辨其为异国人焉”(11)黑丁:《记德国总会之德语琵琶记》。等评论来看,部分德籍演员在表演时已经开始摹仿,甚至采用中国昆曲的身段表演。遗憾的是,此次演出虽有音乐伴奏,但未将昆曲中的“唱”,这一具有独特美学特征的声乐艺术融入其中,依然是以德语对话进行表演。换言之,1930年天津德国总会的《琵琶记》德语演出采用了中国戏曲向西方传播的常见演出形态——话剧,虽然没有昆曲唱段,但仍在身段表演与舞台呈现上极力接近昆曲艺术的舞台演出风格。

1934年德语《琵琶记》在天津再次上演时,演出形式又做出了一些调整。1934年第5卷第6期《文艺月刊》上的《德人在平彩排琵琶记》一文写道:“闻此次公演,衣冠全照中式,文词及音调完全改易为德国化。”而另一篇报道则更为清晰地记述了演出情况:“此次公演之剧本,亦即洪君之德文译本,其中歌唱部分及音乐伴奏,悉由当代德国作曲家柯勒(Bernhard Köhler)编曲,并由本市德人许倍尔(Ottokar Schubert)担任钢琴伴奏。”(12)润:《〈琵琶记〉译者洪涛生会晤略记——翻译不失原著作的意味》,《大公报(天津)》,1934年4月28日。我们不难推论出:在1934年的天津演出中,洪涛生及其剧团将德语《琵琶记》重新进行了编曲,而且不只是音乐伴奏,还增添了歌唱部分,演出语言为德语,音乐亦是德国风格。那么,仅从这两篇报道来看,此次演出形态已不再是单纯的“话剧”,可以称得上是西方歌剧了。然而,由于当时的演出今日已无法见到,此次演出中的歌唱是否真正参与戏剧叙事我们已不得而知,也无法就其演出形态做出明确的定论。但可以肯定的是,在1935年的上海演出中,洪涛生及其剧团就《琵琶记》德语演出形态再一次做出了改变。

早在1935年初,TheChinaPress(《大陆报》)就详细报道了洪涛生对中国古典戏曲的德译与搬演情况:“(演出)完全采用中国戏曲的演员服装、场景和配乐,他们将以此尝试在古代中国文化与德国文化之间建立某种和谐关系。”(13)Donn Vaughn, “Shanghai Show World,” The China Press, Jan.19, 1935.颇有意味的是,该篇报道还将洪涛生剧团演出的《琵琶记》与当时在英国伦敦上演的《王宝川》做了对比,认为《王宝川》是完全现代的,没有中国戏曲的传统痕迹。而德语《琵琶记》的上海演出是否真如此篇报道所言,全采中国昆曲形式呢?演出后的多篇剧评给了我们答案。1935年3月20日TheShanghaiTimes(《上海时报》)刊登的剧评写道:“在《丹陛陈情》的开场中,总太监在中国音乐的伴奏下,以悦耳的男中音独唱。”另一篇中文剧评也记述了此幕的演出情况:“布景。除掉少数道具以外。以深青色丝绒幕帷代之。音乐。除掉第二幕总太监歌唱一段有音乐外。其余动作。唱词。统统没有音乐。服装。动作。大体上都根据旧剧。全剧唱词全为德文。”(14)郁金:《德国剧团〈琵琶记〉底演出》,《新闻报》,1935年3月21日。可见,上海演出在演员服装和场景上仍然依循了中国戏曲舞台的表现形式;在器乐伴奏上也不再使用德国作曲家柯勒的编曲,而是配以中国音乐。虽然仅在第二幕中,扮演黄门官的演员用德语唱词配以昆曲音乐进行了一小段表演,但此次演出已将具有中国戏曲独特美学特征的“唱”融入其中,成为《琵琶记》德语演出从最初的话剧形态迈向昆曲演出形态的重要一步。应当说,德语《琵琶记》上海演出已经开始呈现出某种中西混杂的样态:在舞台时空营造上,继续依循中国戏曲的表现性舞台时空;在器乐伴奏上,运用了中国昆曲音乐,并呈现了德语唱词配以昆曲音乐的演唱形态。需要指出的是,上海演出没有采用昆曲身段表演。有文章直接写道:“只以昆曲译成德之韵语、虽亦手舞足蹈、仅略助语势、不似寻常举止回旋按腔合拍。”(15)黄士英:《德剧琵琶记之盛况》,《晶报》,1935年3月22 日。

上海演出后,在1935年夏秋之间,洪涛生邀请此时已成长为著名票友的德国小姐雍竹君饰演赵五娘,并至青岛正式公演。雍竹君是中德混血儿,生长在北京,通晓中、德、英、法四国语言,同洪涛生一样酷爱戏曲艺术,并且工青衣花旦,唱念俱佳。雍竹君的加入可以说进一步推动了洪涛生实现“中戏德演”的目标,完成了其一直以来向德语世界的观众传达昆曲之美的夙愿。1936年初,洪涛生、雍竹君及国乐演奏家王绍先、娄树华等十二人远赴欧洲,将《琵琶记》与《牡丹亭》搬上了奥地利、瑞士和德国的舞台。

1936年,洪涛生及其剧团在奥地利维也纳霍夫堡剧院举行欧洲首演,2月1日演出了“六幕”版《牡丹亭》,紧接着2月5日演出了“七幕”版《琵琶记》。通过维也纳演出海报,我们可知此次演出由雍竹君饰演赵五娘,其余演员也均为德籍人士。关于演出的音乐伴奏,《琵琶记》的海报上仅提及“中国古器乐伴奏”和“由北京古代中国音乐关爱协会成员演奏”的信息,但如果与《牡丹亭》的演出海报相比较,我们可知音乐伴奏为“琵琶—王绍先、古筝—娄树华、笛子—韩子和”。由此可见,维也纳演出的配乐既不同于1934年天津演出的重新谱曲,也不同于上海演出仅在一幕中配有中国音乐,应当是在昆曲音乐伴奏下进行的。而巡演期间奥地利多种报刊的报道和评论文章也印证了这一点,如“音乐以中国古典旋律构成并伴随表演场景,阐明和强调诗歌的情绪与意图”(16)笔者译自“Chinesische Bühnenspiele,” Salzburger Volksblatt, Mar.11, 1936。。遗憾的是,或许因为《牡丹亭》的首演太过震撼,以至于除了海报和预告外,笔者尚未找到关于奥地利《琵琶记》演出的详细评论,但由于两部戏的演出班底完全一致,因此从多篇《牡丹亭》的剧评中,我们能够大致推论出《琵琶记》的演出形态。刊登于1936年2月4日NeuesWienerTagblatt(《新维也纳日报》)的剧评描述道:“该剧没有布景……远离任何写实主义,只立足于表现人物的心理状态,依靠唱腔进行景物的描绘。”同日的SalzburgerVolksblatt(《萨尔茨堡民报》)一文则写道:“在不忽视语言美的情况下,这种表现风格深深植根于说明性的舞蹈时刻,每个单词都通过相应的手势变得更有意义。”而1936年2月3日《申报》登载的哈瓦斯电文则更为直截了当,“全剧均译成德文诗句,演员一面念词,一面表演身段……雍女士演来,于曼歌妙舞之中,竟使全场观众屏息以听”。也就是说,与此前国内演出相比,德语《琵琶记》的奥地利演出不仅营造了昆曲的表现性舞台时空,而且在器乐伴奏上也有很大突破,它既不是重新谱曲,也非仅有一小段演唱表演,而是由中国音乐家配以昆曲音乐。在表演形态上,此次演出也向德语世界的观众直观呈现了极具中国戏曲风格的音舞表演,或者我们至少可以说德籍票友雍竹君遵循了这一表演传统。至此,《琵琶记》德语演出最终呈现出其一直追求的“中戏德演”的演出形态,即在遵循中国戏曲表现性舞台时空观念的基础上,以德语念白配以昆曲音舞表演。正因如此,奥地利的知识分子才发出如下感慨:“欧洲人有意或无意地坚持认为,我们从古希腊人那里汲取的戏剧规律必然具有普遍的有效性,但是中国戏剧的传播风格告诉我们,伟大的、古老的文明几千年来已经形成了完全不同的舞台艺术原则:人在表演,灵魂在说话。”(17)笔者译自Von Theodor Heinrich Mayer, “Chinesische Dramatik,” Neues Wiener Tagblatt, Jan.24, 1936。

尽管德语《琵琶记》的奥地利演出采用了昆曲音舞表演,但从海报登载的演出内容来看,演出一改中国戏曲“以场连缀”的结构方式,依然延续了此前话剧演出时的分幕结构。这一方面是由于分幕结构较为符合西方观众一直以来的观剧习惯,删繁就简使其更易理解;另一方面,在民国时期的昆曲舞台上,无论是《琵琶记》还是《牡丹亭》,它们大多是以折子戏或小全本的形式与观众见面,洪涛生极有可能是受到当时国内昆曲折子戏演出的影响,在基本完整讲述《琵琶记》故事的前提下,以突出中国戏曲的抒情风格为主,摘演了此“七幕”内容。更为重要的是,虽然《琵琶记》德语演出以“幕”来结构,但它仍遵循了中国戏曲的线性叙事,以“有头有尾”的纵向发展线呈现故事,从而出现中西戏剧交流史上的一个独特现象——“德国式昆曲”:以德语念白配以昆曲音舞表演,并将戏曲的“以场连缀”改为西方戏剧的分幕结构,在演出形态上呈现出极其特殊的中西混杂样貌。

三、 “中戏德演”的历史启示

宋春舫在其《一年来国剧之革新运动》一文中将梅兰芳访苏、熊式一改编的《王宝川》在英上演、洪涛生德译与搬演中国古典戏曲、雍竹君下海票戏总结为1935年中国戏剧走向世界的四件大事(18)宋春舫:《一年来国剧之革新运动》,《宋春舫论剧第二集》,上海:上海生活书店,1936年,第49—53页。,洪涛生剧团占据其中之二,足见其对戏曲跨文化传播的价值与贡献。与梅兰芳和熊式一不同的是,洪涛生与雍竹君的行为并非中国人带着中国戏曲“走出去”,而是醉心于中国戏曲艺术的西方人士对昆曲的自觉传播;另一方面,从演出形态上来看,洪涛生剧团的《琵琶记》德语演出既不同于梅兰芳访苏演出的“原汁原味”,也不同于熊式一以西方话剧形式改编戏曲故事,而是以德语念白配以昆曲音舞表演为核心特征的“中戏德演”形态征服了欧洲观众,创造了中国戏曲海外传播的新路径。也正是从这个层面上说,《琵琶记》德语演出形态不仅具有戏曲本体研究意义,而且给当下中国戏曲海外传播以历史启示。

从《琵琶记》德语演出形态的变迁我们不难看出洪涛生及其剧团对中国戏曲艺术的尊崇与热爱。如果我们把洪涛生剧团的德语演出放在中国戏曲海外传播与跨文化交流的历史视域下来看,它是一个极其特殊的研究“文本”。1930年代梅兰芳的访美、访苏之行可谓掀起了中国戏曲“走出去”的第一轮高潮。而梅兰芳的“走出去”不仅是中国人对戏曲艺术的主动传播,而且是中国戏剧家肩负的责任和使命,其传播动机带有强烈的“以自我证明的方式认知自身”的意味。正如傅谨教授所言,“进入20 世纪之后,中国戏剧的文化身份又一次出现认同危机……东方艺术是迫切需要在西方文化面前证明自己的,而且,只有当它有能力在西方的文化语境里证明了自己的艺术价值,它才有可能在今后的岁月里继续存在并且发展”(19)傅谨:《东方艺术的身份确认——从梅兰芳访美切入》,《中国京剧》,2007年第10期。。而《琵琶记》德语巡演则完全来源于中国昆曲艺术魅力驱使下的本能冲动,这恰好是对当时“中国戏剧文化身份认同危机”的强有力反驳。其实不单单是洪涛生,汉斯·瑞迪格、雍竹君等德籍人士也十分醉心于戏曲艺术,雍竹君甚至“想将德国著名的歌剧译成中文编了曲谱,公尺、音调都用皮黄,布景一切纯粹中国化”(20)宋春舫:《一年来国剧之革新运动》,第53页。。他们对中国戏曲艺术的自觉传播进一步证明了昆曲这一古老的东方艺术蕴含的惊人之美。不仅如此,中国戏曲艺术在很长一段时间都被欧洲忽视,但洪涛生却敏锐地感知到中国古典戏曲“被低估的价值”及其对彼时西方戏剧改良的启示。洪涛生曾言:

席勒说,我们必须来一次对戏剧的改革,并排斥对自然的庸俗模仿,给文艺带来一点新鲜空气和光明……中国诗人所走的道路,除开面向艺术和伦理的目标之外,没有其他限制。从这种对真实的解放,产生出中国戏剧文艺所特有的美……我希望通过《西厢》《琵琶》《还魂》三部中国名剧的翻译,对中国戏剧在世界文坛上取得它应有而至今被坚决否认的地位有所帮助。(21)杨逢彬:《大中华文库汉德对照牡丹亭·前言》,长沙:岳麓书社,2016年,第23—24页。

另一方面,除了梅兰芳以“原汁原味”的演出方式将戏曲艺术远播欧美外,中国戏曲艺术的海外传播大多以欧洲戏剧形式演出戏曲故事为主要方式,1934年末上演于伦敦的《王宝川》即是如此。虽然这一方式推动了戏曲艺术走向世界,但却在表演形态上整体挪用了西方话剧的“写实”风格,抛弃了“歌舞演故事”的内核。或者我们也可以说,熊式一的《王宝川》是中国戏曲在传播过程中向西方观众妥协后的产物。与之相比,洪涛生及其剧团并没有舍弃中国戏曲本身的审美特质,一味迁就欧洲观众的审美习惯与戏剧观念,而是第一次以“中戏德演”——西方人采用西方语言并保留昆曲音舞表演的形态进行演出,打破了一直以来中国戏曲海外传播的常规,形成了戏曲跨文化传播的独特景观。

由此,在某种程度上说,《琵琶记》《牡丹亭》的德语演出为我们留下了戏曲跨文化传播的宝贵经验,这种中国戏曲“走出去”的新路径不仅更为有效而且更具有启示价值。其实,戏曲的跨文化传播与交流从来不是单向传输,其间充满了双向沟通与相互影响的复杂情形。推动中国戏曲文化“走出去”,不仅需要挖掘戏曲艺术自身对其他民族的文化吸引力,提高其海外观众认同度;或许还需要培养、引导更多热爱戏曲的外籍人士参与自觉传播,让他们从自身文化语境出发研究中国戏曲,增进彼此的理解、欣赏和借鉴。正如洪涛生及其剧团改译经典昆曲剧目所做的那样,我们可以运用欧洲观众听得懂、易接受的话语体系和表达方式,使其更为直观地了解中国戏曲文化,更好地向世界展示蕴含于其中的中华美学精神与哲学智慧。当下,中外文化交流正处在重要的发展时期,戏曲也必将承担起“讲好中国故事,传播好中国声音”的关键使命。我们不妨借鉴洪涛生翻译与搬演中国戏曲的经验,尝试更多剧目的“中戏德演”“中戏英演”,以此为引,培养更多像雍竹君这样的外籍票友与“民间文化使者”,促进西方观众对原汁原味的中国戏曲艺术的欣赏与接受,提升戏曲艺术的海外传播力。

结 语

综上所述,1930—1937年的七年间,洪涛生剧团排演的德语《琵琶记》在演出形态上不断发生变化,从最初的“话剧”演出形态,一步步向“昆曲”演出形态靠拢,最终以德语念白配以昆曲音舞表演的“中戏德演”形态登上了欧洲舞台。这与此前中国古典戏曲的演出为欧洲演剧方式有着本质区别。“中戏德演”不仅仅是把舞台表演的语言换为德语,而且是长期生活在中国的德籍人士进行表演,更为重要的是其基本保留了中国戏曲以“歌舞演故事”的核心特征,从而较为直观地向观众传达了中国戏曲艺术自成一格的美学风貌。“中戏德演”这一新颖独特的演出形态不仅打破了一直以来中国戏曲海外传播的常规,更是为戏曲走向世界舞台提供了一个研究范本。一方面,语言的转译在某种程度上消解了德语世界观众的“观看焦虑”,使其在观看时将中国昆曲的形式与内容结合在一起,进一步理解中国戏曲艺术的魅力;另一方面,文化的交流与传播具有双向互动的特征,中国戏曲的跨文化传播不仅需要依靠我们自身的主动传播,还需要借助热爱戏曲的外籍人士的力量进行自觉传播,从而推动原汁原味的中国戏曲艺术“花开异域”。

- 戏剧艺术(上海戏剧学院学报)的其它文章

- 教育戏剧的反思:特性、嬗变及本土化争议

- 表演文本论:何谓案头 如何场上

- 明清宫廷演剧服饰中的玉色与月白