浅谈水产养殖池塘尾水的生态处理技术

叶苗琴

摘要:随着社会经济的发展,我国水产养殖业正在不断朝着规模化、专业化的方向发展,使养殖尾水量也有了明显的增加。养殖尾水需要通过适当的生态技术处理后再进行排放,否则将会对生态环境和水产品的质量造成不良影响。本文简述了水产养殖池塘尾水的处理意义,深入研究了水产养殖池塘尾水的生态处理技术和实际应用效果,以供参考。

关键词:水产;养殖尾水;生态处理技术

目前,我国大多数的水产养殖户都采用高密度的养殖方法,尾水中的饲料残渣和生物分泌物会造成水体的恶化。传统的尾水处理技术实际应用效果较差,不仅会导致生态环境的污染和破坏,还会影响水生生物的正常生长从而阻碍了水产养殖业的稳定发展。因此必须要加强水产养殖池塘尾水的生态处理技术的研究。

1 水产养殖池塘尾水的处理意义

2020年,我国的养殖水产品总量已经超过5000万t,在全世界的水产品养殖总量中占比超60%。目前我国的水产养殖业正处于高速发展阶段,所产生的大量养殖尾水在粗放的养殖模式下,没有进行规范化的处理直接排放,造成了严重的水资源污染问题。在水产养殖过程中,水生生物的粪便中含有大量氨氮和亚硝酸盐等有毒的化學物质,一旦被水生生物吸收,就会导致生物血液中的亚铁血红蛋白被氧化,使其无法正常获取氧气进而死亡。现阶段人们对于生态环境保护意识和食品安全质量方面要求较高,对水产养殖池塘尾水生态处理技术的研究受到了社会的广泛关注。水产养殖池塘尾水若能实现生态化处理,就能减少对自然水资源的污染和破坏,提高水资源的循环利用率,保护自然环境。同时,应用生态处理技术还能优化水产品的生长环境,降低水产品的疾病发生率,保障水产养殖食品安全。水产养殖行业的发展前景广阔,采用生态处理技术进行水产养殖池塘的尾水处理,能够使废水变“肥水”,在固定的资源条件下,也能实现水产养殖行业的经济效益最大化[1]。

2 水产养殖池塘尾水的生态处理技术与处理过程

2.1 水产养殖池塘尾水的生态处理技术分析

2.1.1 物理处理技术

在对水产养殖池塘尾水的处理过程中,常见的物理处理技术主要有两种:一是过滤法。过滤法是通过过滤工具和设备将水产养殖尾水中的悬浮物过滤掉,工具和设备的选择需要根据悬浮颗粒物的大小进行确定。将尾水中较大颗粒的悬浮物过滤掉后,可以使用小孔径微滤设备进行二次过滤,将较小颗粒的悬浮物也处理掉。整个过程下来基本上能够过滤掉尾水中80%的杂质。但是该技术对于大规模的养殖池塘来说,操作较麻烦复杂。并且微滤设备价格较高,增加养殖成本,实际的应用效果并不十分理想。二是泡沫分离法。在水产养殖尾水中泡沫的运动能够吸附尾水表面的杂质,通过该法的反复实施,能够有效清理尾水中的杂质。由于海水的鼓泡率较淡水要高一些,因此泡沫分离法目前普遍应用于海水养殖的尾水处理,淡水养殖的尾水中若富含有机物,则也可采取该种方式。

2.1.2 化学处理技术

在对水产养殖池塘尾水的处理过程中,常见的化学处理技术主要有两种:一是电化学法。通过适当强度的电流将水产养殖尾水中的氨氮和烟硝酸盐等物质电溶解掉,使水产养殖尾水实现净化的效果。二是氧化法。氧化法是利用化学添加剂与水产养殖尾水中的杂质产生的化学反应,实现尾水的净化。例如,水产养殖尾水中的臭氧含量超标会导致水产生物无法进行正常的生产繁殖,加速生物的死亡。因此针对这种情况,可以在水产养殖尾水中加入适量的絮凝剂来与臭氧产生化学反应,增加尾水中的含氧量。絮凝剂的用量需要进行严格的把控,否则添加过量也会抑制水产生物的生长[2]。

2.1.3 生物处理技术

在对水产养殖池塘尾水的处理过程中,常见的生物处理技术主要有三种:一是生态处理法。生态处理法就是通过种植有净化功能的植物实现污水的净化,例如藻类植物的种植。藻类植物在水产养殖尾水中不仅会释放氧气,提高水体内的含氧量,还能有效减少有害物质的含量,优化水产品的生长环境。二是生物膜法。生物膜法也可以说是物理处理技术的一种改良,通过装有填料的生物滤器使真菌、厌氧菌和藻类等微生物吸附于填料的表面形成生物膜。该法相较于物理处理技术更加便捷、易操作,实际应用效果较好。三是活性污泥法。活性污泥法需要先将空气注入水产养殖的尾水中促进微生物的繁殖,经过大量的繁殖后的微生物会形成絮状沉淀。接着,将活性污泥放入尾水之中对沉淀物进行吸附、氧化以及分解,最终使尾水完成净化。

2.2 水产养殖池塘尾水的生态处理过程

2.2.1 池塘净化

在池塘净化技术的应用过程中,需要先通过相应的技术手段对水产养殖尾水中的污染物进行降解和沉淀,再通过沉淀物的吸附或过滤技术净化尾水。相较于传统的池塘水产养殖模式,池塘净化技术的过滤效果不受填充物的影响,能够使人力、物力方面的浪费大大减少,并且也不需要再定期清洗过滤网,简化了水产养殖尾水处理工作的流程。虽然池塘净化技术的成本投入低且易操作,但是见效慢,因此具体要根据水产养殖的规模和具体情况综合判断。

目前,我国的水产养殖池塘工厂化已经十分普遍,大规模养殖能够有效实现节水、节地、自动化养殖。对于工厂化的池塘养殖尾水处理工作,除了增氧技术、分离技术、生物过滤技术以外,还要涉及曝气、消毒和脱氮方面的内容。针对封闭式工厂化水产养殖尾水的处理,要充分发挥自动化监测和控制系统的作用。由于工厂化水产养殖的池塘规模较大,且水产养殖密度大,因此,仅依赖于人工操作不仅工作效率低下,监测数据可能会有误差。自动化监测与控制系统的应用,能够适应不同速度的水质变化情况,通过对水位、水温、溶解氧以及水体酸碱度的实时监测,进行相应参数的动态调整,从而使水产养殖过程中的水体质量能够稳定控制在标准范围内[3]。

2.2.2 设施净化

设施净化技术主要针对的是水产养殖尾水中大颗粒、难沉淀的污染物,总体的专业性和安全性比池塘净化技术要好。例如,水产养殖尾水中属于胶态体系的杂质既不容易溶解,也不会沉淀,简单的过滤技术无法达到预期的过滤效果。通过设施净化技术能够破坏杂质的稳定性或者使杂质凝聚体积膨大后,再进行过滤处理,效果会更好。另外,还可以使用活性炭吸附杂质净化水体,净化效果也比较好。但是设施净化技术的整体成本比较高,限制了其实际生活中的应用。

2.2.3 湿地净化

湿地净化是综合了物理沉淀、化学分解、植物吸附以及微生物过滤等技术,对水产养殖尾水中的杂质进行综合处理。该方法的适用范围比较广泛,能够处理不同类型的尾水净化,不仅见效快,而且效果好。湿地净化在进行水产养殖池塘的尾水处理过程中,能够使池塘中的生物多样性更加丰富,还可以促进区域生态系统的改善以及水循环系统净化能力的优化,进而实现水产养殖行业的可持续发展。

3 生态处理技术在水产养殖池塘尾水处理中的实际应用

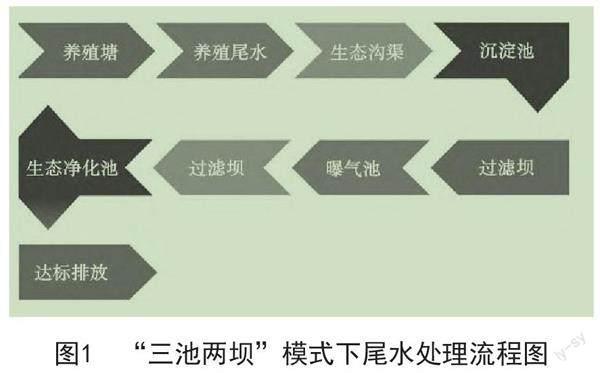

目前,我国许多地区的水产养殖池塘尾水处理都采用“三池两坝”的模式,其中的“三池”指的是沉淀池、曝气池和生态净化池,“两坝”即为两个过滤坝,池塘尾水设施的面积应占全部养殖区域面积的6%以上。在“三池两坝”的模式下,水产养殖尾水处理先要在排水渠道内进行水生生物的种植,初步实现水质净化。随着水体流入沉淀池,尾水中的悬浮物和水生生物的排泄物等杂质可顺利去除。在水体经过充分沉淀之后,通过过滤坝,将尾水中的泥浆和杂物进行吸附和过滤。接下来进入到曝气池,通过有机物的氧化分解实现水质的改善。最后通过生态净化池中的水生生物,将水产养殖尾水中的污染物清理掉。水产养殖池塘的尾水在完成“三池两坝”尾水处理的整个流程(见图1)之后,可以选择直接达标排放,也可以选择循环再利用。下面将针对该模式下尾水处理的流程中的各环节,具体分析生态处理技术的实际应用。

第一环节,沉淀池。沉淀池的功能就是用于水产养殖尾水的杂质沉淀,其面积配比需要综合所养殖水生生物的品种和实际情况进行调整。通常情况下,为保证沉淀池的蓄水能力,其面积应占尾水处理设施总面积的30%~50%,池内水深在2.5m以上为宜。在沉淀池内设置挡水设施能够减少尾水中的悬浮物,挡水设施一般呈“Z”字形,并且要在水流的垂直方向上悬挂生物毛刷。在沉淀池中添加适当的添加剂来加强沉淀效果,能够使过滤过程中的污染有效减少。另外,在沉淀池中种植水生生物或水生植物浮床,能够对水体中的营养盐进行吸收和利用,种植面积控制在沉淀池总面积的30%~40%最佳[4]。

第二环节,过滤坝。在“三池两坝”模式下,尾水的处理流程中一般都有两个过滤坝。过滤坝的实际建设需要先在养殖品种的基础上进行设计,搭建时需要先建墙体,再进行过滤材料的填充。过滤材料可选择陶粒或火山石,也可以是碎石或棕片,需要结合具体情况进行分析。为了避免在使用后期过滤坝堵塞的情况,填料时先用尼龙网袋装好过后再放入过滤坝中。例如,养殖面积若为13.3hm2。过滤坝的宽度应超过2m,坝长控制在6m以上,养殖面积每增加6.7hm2,坝长就要延伸1m。过滤坝的位置选择方面,需要确保在沉淀池和曝光池以及生态净化池中间隔水坝的出口一侧。过滤坝的位置若在沉淀池与曝气池的中间地区,则能更好地吸附掉尾水中的泥浆、赃物与微生物菌类。

第三环节:曝气池。曝气池能够增加水体的溶氧含量,推动有机物的氧化和分解。一般情况下,曝气池的面积只占尾水处理设施总面积的5%,曝气头的安装密度为每3m2设置一个或以上,与池底的距离应超过30cm,罗茨风机功率设置为每100个曝气头不小于3kW。另外,还要进行曝气盘、曝气管和曝气机等设施的设置,并根据具体情况进行生物填料。曝气池的水深需要超过2m,且池塘底部需要进行纳米曝气盘的铺设,并在池边设置鼓风机。需要注意的是,要及时跟进检查曝气池内的各种净化设备,注意防范池塘底部泥土上浮和曝氣孔堵塞等问题。在检查到曝气孔堵塞的第一时间,要及时将数据整理报给上级部门。为确保曝气池内的净化设备维持良好的工作状态,完成养殖尾水的净化处理,需要负责人规划好检测的时间,至少每6个月要检测一次。若因曝气池内净化设备故障导致对尾水内有机物的氧化分解工作产生影响,就会使养殖尾水的处理质量降低,进而使水体的整体质量下降。

第四环节,生态净化池。生态净化池一般占尾水处理设施总面积的10%左右。池内水生植物的种植面积应为净化池面积的60%,其中约一半以上选择种植常绿植物。利用水生生物进行养殖尾水的净化处理优势较多,因为植物的生长过程中能够吸收养殖尾水中的有机物和重金属等有害物质,并且植物根系和发达的通气组织能够进行氧气传输,为微生物和其他生物的代谢创造了优质的生存环境。利用水生植物净化养殖尾水不仅成本低、操作简单,还不会造成水体的二次污染,在养殖尾水的处理过程中,逐渐被广泛推广和应用。生态净化池中的植物的种类选择时,应考虑到深浅结合,可以将沉水植物、浮水植物与挺水植物等不同种类的水生植物有机搭配,将水体中的氮磷物质充分吸收。另外,在生态净化池中还要进行适量的动物投放,例如滤食性鱼类或贝类,对水体中的浮游动植物进行滤食。需要控制好滤食性动物的投放密度,螺和贝类的密度应控制在放养50~80g/667m2,鱼类的密度控制在放养30~50尾/667m2。在生态净化池中要定期添加适量的芽孢杆菌和光合细菌等微生物制剂,能够加快水体中有机物的分解速度。净化后的水产养殖尾水需要进行相应的检测,确保符合相应标准要求后就可以选择直接排放还是返回池塘循环利用。在这一环节中,需要注意的是要加强对生态净化池内有机物的定期检查工作,在发现水体内生物出现异常的第一时间采取相应措施进行处理。同时相关部门需要及时查看池内设备的运行情况,并且再次确认生态净化池中的微生物投放量是否达到相关标准的要求[5]。

第五环节,取样检测。在水产养殖尾水排放12h后,分别要在沉淀池的进水口、沉淀池的出水口、两条过滤坝的前段以及曝气池的进水口进行5次取样。取样时间一般为每年的4~5月、7~8月和10月各一次。在对取样尾水进行检测的过程中能够了解到尾水处理工作的阶段性效果,通过数据整理和分析,为未来的水体养殖尾水处理技术研究提供理论性的参考。需要提高尾水取样工作的重视程度,通过对不同时间段的养殖尾水处理样本进行分析,建立起完善的尾水处理效果判定标准。只有所有的水体样本都能达到相应标准,才能确保整个尾水处理系统正常运行。取样检测工作不仅能够让相关部门明确当前尾水处理技术水平和工作质量,还有助于掌握当前排放水体的清洁度,以便于水体的二次利用。

4 结语

综上所述,水产养殖池塘尾水的处理不当,不仅会导致水循环系统遭到破坏,还会影响到水产养殖产品的食品安全,进而减少水产养殖户的经济效益。通过科学的生态处理技术,能够水产养殖尾水得到净化,实现水产养殖行业的绿色、生态、可持续发展。

参考文献

[1] 张燕,彭刚,蒋琦辰.淡水池塘养殖尾水处理模式[J].水产养殖,2022,43(9):12-17.

[2] 刘颖,殷文健,何俊.无锡地区水产养殖尾水排放达标情况分析[J].科学养鱼,2022(8):83.

[3] 顾灿根.淡水养殖尾水处理技术要点探究[J].农业开发与装备,2022(2):112-114.

[4] 王艳妮,王金乐.池塘养殖尾水净化处理方法及技术模式[J].农技服务,2021,38(4):55-56,59.

[5] 李义勇,陈柏忠,曾嘉佳.新会柑汁发酵物对水产养殖尾水的净化效果研究[J].水产养殖,2020,41(10):5-10.