我国就业质量研究的现状及未来展望*

——基于CiteSpace可视化分析

曹丽丽 甘晓成

(新疆大学,新疆乌鲁木齐 830046)

引言

就业质量关乎人民的获得感和社会公平正义。新时期,中国的就业矛盾从数量型向质量型转化。二十大报告和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中均指出:“强化就业优先政策,健全就业促进机制,促进高质量充分就业”。因此,实现更充分就业和更高质量就业是我国未来就业工作的主要着力点。

此前,我国学者主要对就业质量的概念界定、指标体系、影响因素等方面进行剖析,并且形成了一系列研究成果。但就业质量的内容随着人的发展、社会进步而不断完善,需用前沿的目光来审视。因此,本文以2001-2021 年我国就业质量领域的研究成果为样本,运用CiteSpace 文献计量分析工具,总结我国就业质量研究的现状,分析该领域的未来研究趋势,为就业质量的广泛、深入研究提供参考依据。

一、数据来源及研究方法

(一)数据来源

本文所采用的数据来源于CNKI 数据总库,检索范围为“学术期刊”。具体检索方式为:通过高级检索功能,设置主题为“就业质量”,时间为2001-2021年。期刊类别设置为“CSSCI”和“北大核心”以保证文献质量,共检索出1328篇文献。经剔除与本研究主题不相关文献,共筛选出1147篇文献作为样本数据。

(二)研究方法

本文采用CiteSpace5.8.R3 分析工具,对我国就业质量研究的作者、期刊、关键词等进行可视化分析,分析当前我国就业质量的研究热点及发展趋势。CiteSpace通过对某一领域的文献进行计量,以绘制可视化图谱的方式直观地展示某学科领域的研究热点与发展规律。

二、我国就业质量研究的概况

(一)文献发文量年度趋势分析

如图1所示,近20年我国就业质量领域研究文献数量总体呈上升-下降-上升的走势。从文献发表量来看,就业质量研究经历了初探阶段、发展阶段和相对稳定阶段。在初探阶段(2001-2011 年),由于各学者对就业质量处于摸索状态,年平均发文量为24篇。在发展阶段(2012-2016年),就业质量的研究得到快速发展,年平均发文量为92 篇,接近初探阶段的3.9倍。2012年党的十八大报告第一次将“就业优先战略”“推动更高质量就业”置于国家战略的高度。受政策导向驱使,就业质量问题受到社会的广泛关注,发文量在此时期大幅提升,于2015年达到峰值,年发文量为106篇。随着就业形势的稳定,就业质量的研究进入相对稳定阶段(2017-2021年),年平均发文量为83.5篇。发文量于2017年出现转折,可能的原因在于:伴随着全球经济形势延续复苏态势,我国大力实施积极的就业政策,促使全国就业形势于2017年呈现出国际金融危机以来的最好态势,就业质量的发文量出现下滑。

图1 2001-2021年我国就业质量研究文献发文量

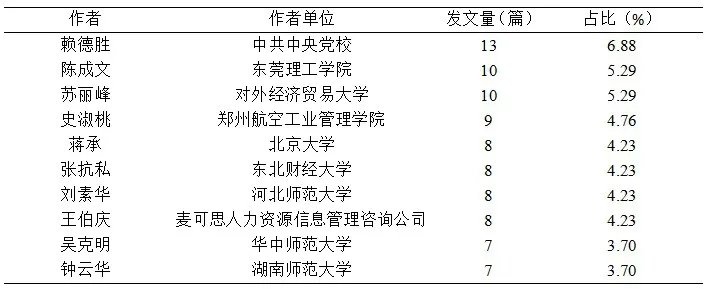

(二)文献作者分析

发文量能反映出作者对某一领域的关注度。如图2 所示,我国就业质量领域作者的平均发文量较多,其中最多的是中共中央党校的赖德胜,共计13篇。值得注意的是,麦可斯人力资源信息管理咨询公司的发文量相对较高,原因在于该公司是中国高等教育管理数据的奠基人,是《中国大学生就业报告》的编撰者,为高校提供毕业生就业数据追踪与咨询服务。因此,其对大学生就业质量较为关注,并且形成了一系列研究成果。

图2 2001-2021年我国就业质量研究发文量前10的作者

三、我国就业质量研究的热点分析

(一)关键词共现分析

关键词是对文献内容的提炼与总结,我国就业质量的发展趋势与研究热点可通过关键词共现分析来展现。如图3 所示,运行后的共现图共有553个网络节点数,620条连线,网络密度为0.0041。通过关键词频次分析,发现就业质量(频次为509)、就业(频次为99)、大学生(频次为81)、农民工(频次为66)、高职院校(频次为52)、社会资本(频次为47)等关键词的频次较高,是我国就业质量的研究热点。

(二)关键词聚类分析

对研究主题的深入探讨可通过关键词聚类分析来实现。图4为我国就业质量研究的关键词聚类图谱。我国就业质量研究共获得17个聚类标签,表明2001-2021年该研究主要围绕这些主题展开。为进一步分析我国就业质量的研究主题,对前10位包含内容较多的聚类标签进行整理,可将现有研究热点主题归为3 类:就业质量指标体系研究(#0、#2、#5);大学生、高职院校生、农民工群体的就业质量(#1、#3、#4、#7、#9);就业质量的影响因素研究(#6、#8、#10)。

1.就业质量指标体系研究

指标是衡量就业质量的依据与前提。随着社会的发展,就业质量指标体系不断被赋予新的时代内涵。因此,对指标体系的研究将一直是就业质量领域中的热点。我国关于就业质量的研究于20 世纪90 年代兴起,在各学者的共同努力下,形成丰富的研究成果。现有关于就业质量指标体系的研究多以李军峰、刘素华、苏丽锋、赖德胜等学者为参考[1]。受国外研究经验及国内追求就业率的就业环境的影响,发展初期的就业质量以反映就业条件的客观指标为主。随着社会对劳动者个体的关注与重视,诸如就业满意度的主观指标被越来越多的学者视为衡量就业质量的重要组成部分。整体来看,现有就业质量评价指标分为宏观、微观两个层面。宏观层面是指国家、地区或行业为劳动者创造的就业条件,包括就业环境、就业结构等。微观层面是指与劳动者个体相关的因素,包括职业技能、人职匹配度等。未来就业质量的内容将随着经济、就业形势等状况的变化而不断更新。

2.大学生、高职院校生、农民工群体的就业质量研究

第一,大学生群体是我国就业质量领域研究最早、成果最多的主体。现有研究分别从供需层面、制度层面、教育层面、个体层面[2]探讨大学生的就业质量问题。近年来,随着共享发展理念、消除就业歧视思想的深入人心,对女大学生、少数民族大学生、偏远落后地区大学生[3]等特殊群体的就业质量问题的研究成为重要议题。第二,高职院校生作为职业技能人才培育的重要主体,其教育质量关系到转型期人才、智力保障的战略问题。现有关于高职院校毕业生的就业质量研究,主要从专业设置、人才培养模式、就业指导服务[4]等方面探索影响其就业质量的因素。近年随着创新创业热潮的涌起,关于高职院校生的创业教育研究开始浮现[5]。第三,农民工就业质量受多重因素影响。从宏观层面来看,城镇化水平、城市规模[6]程度的不同,为农民工提供的就业机会、就业服务与保障等也呈现出差异性。从微观层面来看,子女随迁、务工距离、人力资本和社会资本[7]等因素对农民工就业质量产生不同程度影响。随着社会的发展与研究的深入,对农民工主体的研究不断细化。新老生代农民工的代际差异[8]、性别差异在就业质量上的不同表现被更多学者所关注。新时期,就业质量被赋予新的时代内涵,对农民工就业的主观幸福感、社会融入[9]等主观价值层面研究的出现,表明我国就业质量领域研究的不断深入。

3.就业质量的影响因素研究

就业质量是多方影响因素的综合反映。依据现有研究,可将就业质量的影响因素归为三类。第一,人力资本对就业质量的影响。“人力资本”是指劳动者个体间所具备的能力差异。影响就业质量的人力资本包括:劳动者的身体健康状况、受教育程度、所掌握的职业技能水平等自身具备的就业条件。现有研究表明:劳动者个体所掌握的人力资本与就业质量呈正相关[10]。第二,社会资本对就业质量的影响。社会资本是基于人们的相互交往而形成的一种社会资源。影响就业质量的社会资本包括:人际交往、社会阶层、社会关系等。社会资本通过减少就业成本、增加就业机会,帮助劳动力进入主要劳动市场[11]。第三,就业政策对就业质量的影响。新中国成立以来,我国的就业政策经历了从稳就业到积极就业和就业优先政策的转变。就业政策通过拓宽就业渠道、提供就业服务、保护劳动权益等方式,对就业质量产生激励与导向作用[12]。当下受新型冠状病毒肺炎疫情影响,我国大力倡导就地就业与自主创业,而要实现这一目标,需相关的积极就业政策作为支撑。

四、我国就业质量研究的趋势分析

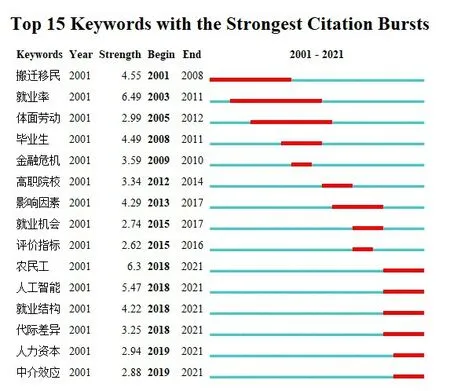

关键词突变是指某一关键词的突然出现,能通过多阶段关键词的结合,分析某一研究领域的发展历程与变化趋势。根据图1发文趋势和图5突变词图谱,可将我国就业质量领域的研究趋势分为三个阶段。

图5 2001-2021年我国就业质量研究前15位关键词突现

(一)初探阶段:2001-2011年

这一时期的关键词以搬迁移民、就业率、体面劳动、毕业生等为主。易地扶贫搬迁是我国精准扶贫的重要方式之一。2001年《中国农村扶贫开发纲要(2001-2010 年)》、国家计委《关于易地扶贫搬迁试点》的发布,将易地扶贫搬迁纳入国家层面。自此,解决搬迁移民的就业问题成为学者广为研究的主题,在脱贫攻坚期间一直作为研究热点。在评价内容上,就业质量的内涵源于国际劳工组织定义的“体面劳动”,但彼时的我国面临劳动力供大于需的压力,就业质量的内涵往往以“就业率”“就业人数”等“量”的内容为主,并未关注到“质”的层面。在此阶段,我国就业质量的研究侧重于“怎么样”,各学者主要对就业质量进行初步探索。

(二)发展阶段:2012-2016年

这一时期的关键词以高职院校、影响因素、就业机会、评价指标等为主。2012年党的十八大第一次从国家层面提出要提高就业质量,我国就业质量的研究在此时期得到深入发展。此阶段主要对就业质量的内涵、指标体系和影响因素进行探索。我国就业质量的研究始于20 世纪90 年代,在21 世纪初得到初步发展。随着我国对就业质量研究的不断深入,各学者在借鉴国外就业质量指标定义的基础上,结合中国的就业实际,逐步探索符合我国实际的就业质量内涵与评价指标体系。虽然现有关于就业质量的内涵及评价指标形成了丰富的研究成果,但仍未形成统一定论。在此阶段,研究重点转变为“是什么”“为什么”,为就业质量的可持续发展奠定理论基础。

(三)相对稳定阶段:2017-2021年

这一时期的关键词以农民工、人工智能、就业结构、代际差异等为主。随着对就业质量认知与实践的深入,研究内容不断细化与扩展。首先,人工智能的成熟发展使学者逐渐关注其对劳动力就业质量产生的深刻影响。其次,新老生代劳动力需求不同导致的就业质量差异问题也得到进一步的分析与论证。最后,十四五时期,我国就业结构逐渐向高级化与服务化过渡。但随着新时期老龄化程度的加深、劳动力需求与供给结构间的矛盾突出等问题的出现,就业质量再次成为社会普遍关注的问题。在此阶段,研究主体更加细化,研究视角更具有针对性。

五、结论与展望

本文运用Citesapce文献计量分析法对“CSSCI”和“北大核心”数据库中2001-2021年“就业质量”研究文献进行可视化分析,结果发现:

第一,我国在就业质量领域已经初步形成具有权威的研究学者。随着对就业质量的关注,发文量总体呈上升-下降-上升趋势。第二,在研究热点上,目前我国主要对就业质量指标体系,农民工、高职院校生、毕业生的就业质量及就业质量影响因素等研究方向较为关注。第三,在研究历程上,我国就业质量的研究主要分为三个阶段。2001-2011年主要对搬迁移民、毕业生群体的就业质量较为关注,属于研究的初探阶段;2012-2016年对就业质量的内涵及指标体系进行探索,研究主题不断深入;2017-2021 年开始关注就业结构、人工智能的发展对就业质量的影响,研究视角不断扩大。

总体而言,历经30余年的发展,我国就业质量已形成颇为丰富的研究成果,但仍存在一些不足。本文认为,随着就业结构、劳动力供给、就业形势等状况的不断变化,就业质量的研究还应做出进一步突破。

第一,指标体系的构建与更新。由于就业问题的复杂性,现有研究对就业质量的内涵及指标体系尚未形成统一定论,各学者往往借用国外的理论体系研究国内的就业问题。但我国的就业现实与国外的理论存在一定差异,无法完全适应我国的发展实际。因此,在内涵及指标的探索上,应立足于实际情况,建立符合我国就业实际的评价体系。其次,指标是对社会发展的反映,就业质量指标体系在应用研究中应做出及时更新。以就业质量评价指标的类型为例,受国外研究的影响,我国现有关于就业质量的评价指标多以客观指标为主,即工资水平、技能培训等。而随着新生代劳动力进入劳动力市场,由于其价值观、偏好、态度及行为与老生代劳动力具有代际分化,新生代劳动力群体更注重在就业中个人价值的实现,即对工作认可、社会保障等主观价值层面的需求较高。因此,未来就业质量评价指标更应注重主观指标的设计。

第二,进一步关注新就业形态主体的就业质量。新就业形态是由于互联网技术的发展而产生的一种就业形式,如灵活就业、自主创业等。作为一个规模不断扩大的主体,新就业形态群体的就业对我国就业质量的发展至关重要。由于此群体的职业身份与未来发展具有不确定性,新就业形态劳动者的法律保障、权益保障等存在诸多瓶颈。首先,从社会保险权益上来看,新就业形态劳动者大多为灵活就业人员,在参加社会保险问题上存在部分人员不愿参,或因户籍限制不能参的困境。针对此类问题,各地应鼓励灵活就业人员积极参保,放开此群体在工作地参保的户籍限制,以此保障其社会保险权益。其次,从劳动权益上来看,以网约车行业为例,平台存在的抽成高、随意调价的问题导致网约车司机的劳动权益受损。针对此类问题,国家相关部门应要求网约车平台企业规范自主定价行为,设定抽成比例的上限,保障网约车司机的劳动保障权益。此外,除外部环境为新就业形态主体创造有利条件外,其自身劳动义务的履行是提高就业质量,维护和谐劳动关系的必要条件之一[13]。

第三,重视新冠疫情对高质量就业发展的影响。新冠疫情对全球经济发展带来深刻影响,企业大规模降薪、裁员,公众的就业质量遭受危机。后疫情时代,要健全公共就业服务体系,减少新冠疫情对就业的冲击,适应国家新时代的发展要求。首先,要通过加大公共就业服务资金投入,提高就业扶持力度。针对不同就业群体,在确保公平的前提下制定有差异的扶持标准,提高困难群体的收入水平。其次,持续优化营商环境,支持创新创业创造新岗位,多渠道满足公众的就业需求。最后,要提高信息化建设水平,促进各地就业信息共享,采用线上、线下相结合的方式为公众提供就业信息,完善基础公共服务设施,促进公众就业。