让奇思妙想“冒”出来

胡小红

习近平总书记在党的二十大报告中强调了教育、科技、人才在现代化建设全局中的战略地位。作为教育工作者,我们有责任为今天坐在教室里的孩子们做好科技原创启蒙,让他们的奇思妙想“冒”出来,让他们的未来“看”得见。

激发学生创造力 让奇思妙想“冒”出来

好奇心和想象力是促使时代进步的法宝。学校和教师作为创新启蒙的场域和主体,需要有强烈的创新意识,积极、健全的心理素质,创造性的思维方法,合理的知识结构,培养出的学生才能具备首创性、自主性、突破性、可持续性等科技原创力。

孩子们都是“好种子”,但为什么在科学、科技课程、科技节活动、科技社团等各类项目学习中,学生的奇思妙想却难以“冒”出来?原因之一在教师队伍建设,之二在校园文化。

我们发现,优秀的学生有着共同的特点。一是有很强的洞察力,能够直击问题的本质;二是敢于创新、不故步自封;三是个性鲜明,习惯追问。他们与普通学生不是成绩的细微差别,而是有着新视角、新方向、新观念、新思维。教师如果用传统的眼光看待这些学生,一味地进行管控,学生就会感受到孤独,甚至被孤立。但教师如果把学生放在合适的位置上,放手让他去探索、实践,他就会产生一种内在的驱动力,在这个领域里孜孜不倦地去探索。

一个学校如果不重视原创文化,可能就会在课堂上按部就班地让学生进行练习巩固,按标准答案训练学生,如果把“考得好”当成教育目标,那么很难培养出来优秀的学生。笔者认为,教育工作不应该只是简单教授孩子们知识点,如果想引导孩子们的奇思妙想“冒”出来,还需要学生能在此基础上提出新的问题,有新想法或者好奇心。学生能和老师一起探讨、共同学习,而教师也不断激发学生提出更多创新问题,这才是学校应该创造的教育新生态。

建设“问·学”课堂 创造教育新生态

如何为学生创造环境,让他们的奇思妙想“冒”出来?中山路小学教育集团在“绿色·实践”教育理念下,重构治理体系,厚植科技创新的沃土。

浸润“习·得”德育,成就“顶天立地”的气质。学生肩负强国建设、民族复兴的历史使命,远大志向是人生航向的“指明灯”,是建功立业的“方向标”,是永远砥砺前行的强大精神动力。学生是国家的未来,学校要顺应时代大势,培养有家国情怀、将“小我”融入“大我”的学生,在榜样的浸润和积极的道德实践中树立远大理想。

2022年7月3日,“黄旭华院士科技教育中心”在武汉市武昌区中山路小学挂牌。“中国核潜艇之父”——黄旭华院士心无杂念、高度专注的定力,淡泊名利、虚怀若谷的内力,“祖国至上 自强不息”的信仰力量,丰富着中山路小学“顶天立地”的理念涵养。

学校打造“黄旭华院士科技教育中心”科技启蒙项目:以海洋、舰船为背景,以舰船的专业作为知识点导向,以核潜艇、航母的项目学习为载体,将黄旭华院士的报国精神、科技精神作为学校发展的文化根脉进行传承。用榜样的力量激励学生艰苦奋斗、不断进取、大胆创新的品质。

创新“问·学”课堂,实现“上天入地”的求学。无论是科技原创启蒙,还是奇思妙想,都是在日常的课堂上完成的。在常规课堂上需要以开放的态度去拥抱新变化、新思维,永不停止地去寻找新变化、新事物。在课堂上,我们不能把每节课的内容当成孤立的知识点来展现,让学生记忆,而缺少来龙去脉的过程分析。学校需要对每一位教师的教育教学行为、每一门学科、每一节课进行建构,形成一个系统。这个系统指向育人,指向培养生活上自理、品格上自律、学习上自主的学生,实现从知识的习得、应用走向知识创造的转变。

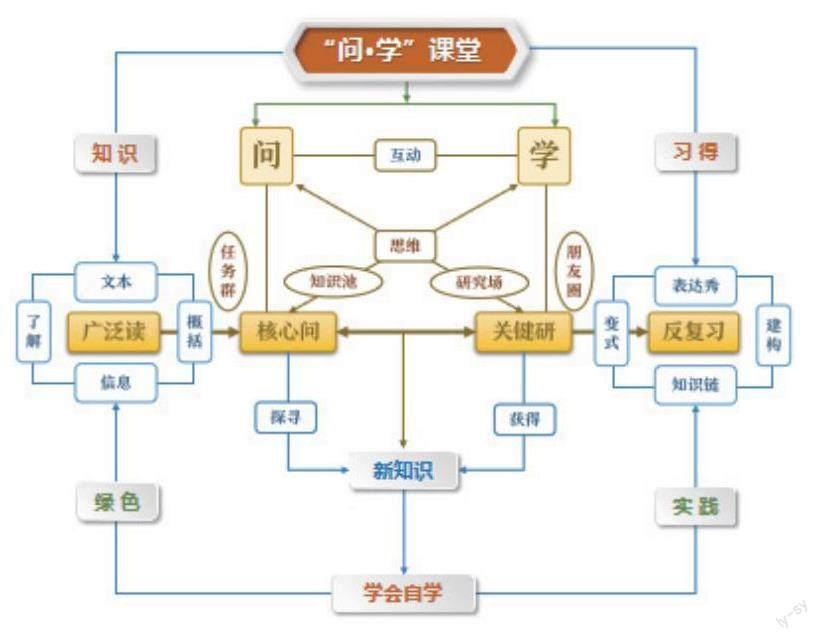

为了帮助学生找到创新灵感,找到创新点,学校打造了“问·学”课堂,鼓励学生生成奇思妙想,创造性地思考、解决问题。倡导教师的“教”要问计于学生的“学”,先学后问,循问而学,通过知识的累积、交换、融合实现知识的创造。我们提出了“问·学”课堂的四个要素:广泛读、核心问、关键研、反复习,它们可针对不同的学科、不同的内容、不同的师生进行自由的组合,“广泛读”的环节是创新的积累,核心问题与关键研究的环节是创新的集中体现,“反复习”是对创新过程的复盘。

“问·学”课堂的四个要素之间师生双主体相互作用机理如下。设计“连接课程”,形成“别有天地”的涵养。文艺复兴为什么起源于佛罗伦萨,就是因为当时全欧洲最优秀的诗人、哲学家、艺术家、建筑师等众多大家齐聚佛罗伦萨,产生了奇妙的“化学反应”,于是铸造了意大利最为辉煌的一个文艺时期。

由此启发,多种地理环境、多民族、多元文化的组合是原始创新的重要因素,拥有多元性、异质性和断裂性是学校课程设计的创新路径,我们称为“连接课程”,即强调不同的概念、不同的功能、不同事物、不同学科、不同人群之间的连接,直抵创新的本质。混搭、跨界、脑洞大开是连接课程的外在形態,融合知识、技能、能力、态度、习惯、情感、实践,是连接课程设计的基本价值取向。

连接课程的课程体系呈现出三层六类:根据课程实施对象的不同分为三层——基础课程面向全体学生、技能课程面向部分学生、探索课程面向个体学生;根据内容领域的不同分为六类——体育与审美、科学与实践、语言与人文、自然与社会、国际理解、创意与生活。每个层次、每个领域对应着多门课程。

连接课程的设计要连接对应多门课程。基础类课程重在科技创新的知识积累、能力储备,主要落实各学科国家课程的校本化、班本化。技能类课程重在学生科技创新必备技能的习得,例如能辅助实现科技创意的编程、3D打印、激光切割、开源和电路硬件等基本创作工具;能实现动手实操的车模、航模、建模、机器人、天文、仿真学、无线电测向、标本制作、自然笔记等。拓展的探索类课程重在解决真实问题,对研究真实对象的设计策略,如怎样改造花园让校园一年四季都绽放鲜花,怎样设计路线能提高课间体育活动的入场效率,海水怎样变成淡水,以核潜艇、航母为研究对象,进行浮力、回声等小实验,手工制作潜艇、航母模型等项目。

打破课程边界 实现学科融合

学校是师生成长和发展的平台。在实施系列课程的基础上,学校为师生搭建创新展示的平台:有“小白帆”生活学校、跟着节气走进自然、“碳碳武昌伢”等生活体验平台;有新年音乐会、寻找未来的艺术家、艺科节等艺术平台;有小作家评选、原创书、原创诗、原创画展示的美育平台……利用每一个时空实现学习与体验、艺术与科技、体育与生活、实践与创造的结合。

学校从课程顶层设计,到核心学科的学科群和创意任务群的展示,打开了课程的边界,实现了课程融合,让学生能够接触到不同人群、不同文化、不同思想。虽然是小学生,但我们给了学生多种渠道获取信息,让学生总有方法能够连接世界,总有方法能够填平知识的沟壑。

升级“云”管理,激活“欢天喜地”的心境。学校现代化治理的核心任务是要调动所有师生的积极性和创造性。现在的传统学校管理是科层制的管理模式,容易产生沟通协调层级多、结构刚性、思维固化、活力不足等问题。要想持久激发师生自主发展的动力,需要学校在管理机制上创新。

学校在原有科层制管理模式的基础上提出了以“任务+团队”扁平建构为核心思想的“云”管理模式。该模式实现师生“绩效+发展”的组织目标,关注“态度+价值”的管理效能,实现“垂直+水平”的边界融合。在具体的实施过程中,我们实行一键到底,一线直接指挥,“三步解决问题、三方协同解决问题”,强化打破身份边界,模糊组织边界,颗粒化学校工作,共同服务学生的成长。

云管理不同之处在完成授权和规范流程、标准之后,让任务最后承担者自主组织团队,成为学校发展过程中的自组织,自行进行资源分配、组织技术保障、自主协调。其化整为零、自动云存储、结构扁平、高信息化、高效能、低成本、无边界的特点,确保了目标高水平的达成。

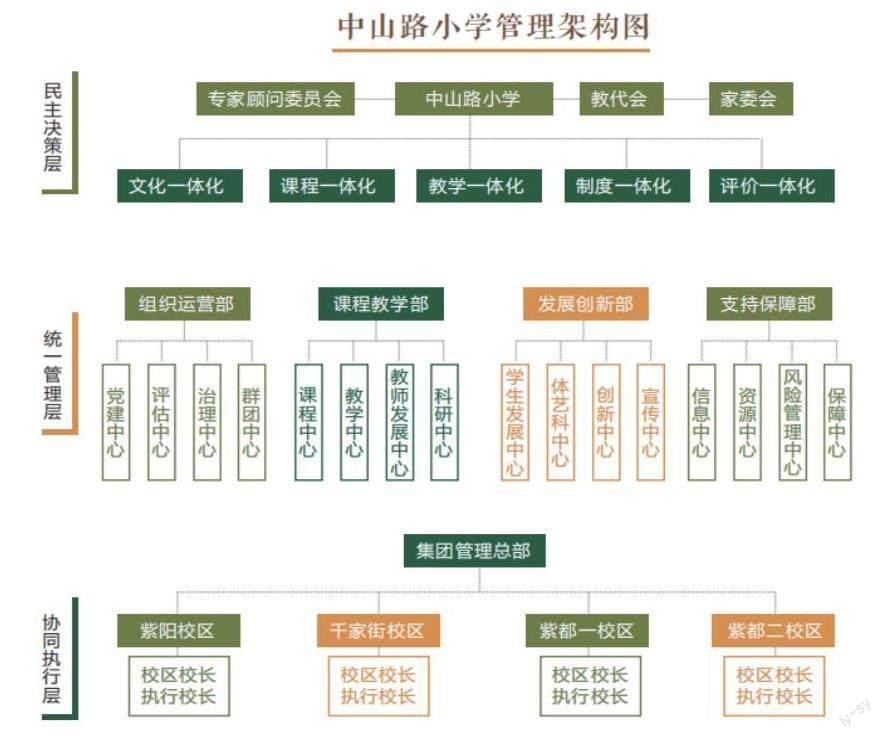

首先,学校构建了“四部十六中心”教联体管理架构:由党建中心、治理中心、评估中心、群团中心组成的组织运营部;由课程中心、教学中心、教师发展中心、科研中心组成的课程教学部;由学生发展中心、体艺科中心、宣传中心、创新中心组成的发展创新部;由信息中心、风险管控中心、资源中心、保障中心组成的支持保障部。中山路小学教联体管理架构图如下。

其次,优化了“公转+自转”的“云”管理治理机制:进行顶层设计、众筹智慧、立体考量、统筹实施的“公转”,结合校区实际开展工作的“自转”。“公转”与“自转”相互作用:“公转”让“自转”更趋同、轻负、高效,“自转”让“公转”更全面、清晰、实际。四个校区既统筹合作又竞争提升,通过在常规工作、课堂教学、课程设计、活动设计、学生素养项目、管理服务等方面进行比拼,激发办学活力,形成“紫阳大校区”“紫都大校区”两个大校区的竞争氛围,践行“赋能、连接、共生”的理念。

积极向上、充满活力的文化是师生原创的基本保障。我们从云的自然形态想象,想尽办法通过云管理激发教师内心原始的创新本能,激活教师的动力源泉,让一朵云推动一朵云,一朵云卷入另一朵云。

“绿色·实践”教育是我们进行科技原创的价值取向。绿色代表着原生态、和谐、高效能、可持续。没有人能预言学生将会想什么,也不能强迫学生产生新的思想。作为教师,唯一能够做、应该做的是,给学生提供科技原創的沃土,让学生的奇思妙想“冒”出来。

责任编辑/周小益